Третий реферат. Содержание введение античная философия стала прародительницей современной философии, многие основы, разработанные древнегреческими философами, сейчас заложены в труды выдающихся философов современности. Именно с этим и связана актуальность

Скачать 181.38 Kb. Скачать 181.38 Kb.

|

|

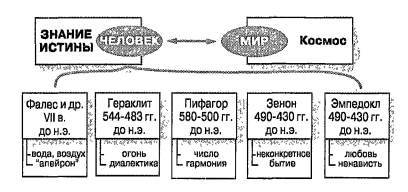

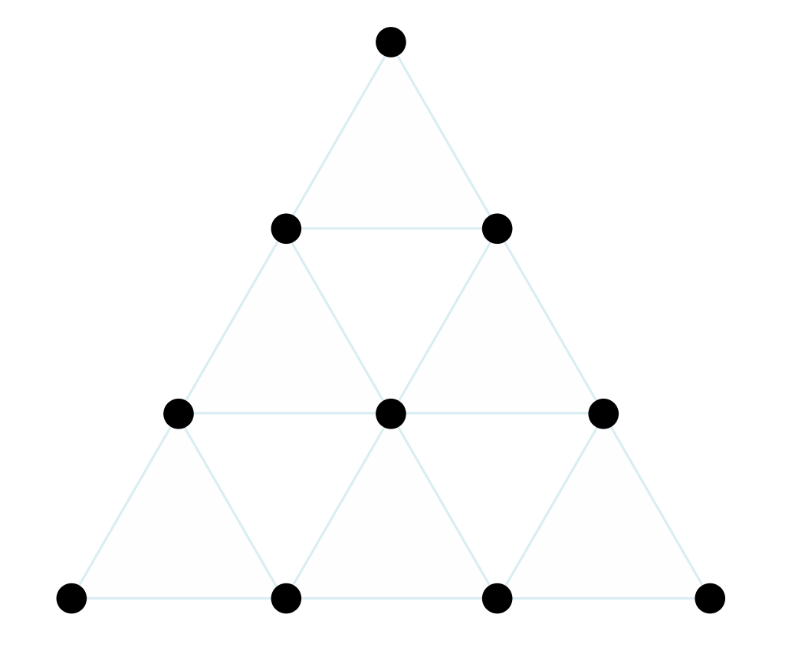

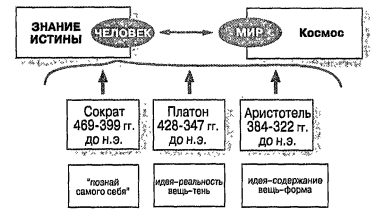

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕАнтичная философия стала прародительницей современной философии, многие основы, разработанные древнегреческими философами, сейчас заложены в труды выдающихся философов современности. Именно с этим и связана актуальность темы исследования, потому как изучение философских школ и философии конкретных философов периода античности позволяет по-новому осмыслить уже имеющиеся работы величайших философов нашего времени. В соответствии с этим, цель исследования кроется в изучении основных философских течений в Древней Греции и анализ отдельных конкретных философов, в связи с чем возникают следующие задачи перед исследованием: изучить периодизацию и характерные особенности античной философии; изучить натурфилософский период античной философии; осветить проблемы бытия, которые возникали среди философских течений в элейской школе; продемонстрировать атомистическую трактовку бытия в концепции Демокрита; проанализировать философию софистов и Сократа; осветить философские взгляды Платона; изучить основные философские мысли Аристотеля. Объектом настоящего исследования выступает собственно философия, а его предметом – античная философия. 1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИНаука философии зародилась практически одновременно в каждом из очагов цивилизации, таких, как Китай, Индия, Вавилон и Египет. Однако здесь она не достигла того уровня, что был присущ наиболее развитым рабовладельческим странам – древним Греции и Риму, которая получила название античной философии. Именно в этом русле вырабатывается стиль и проблематика философствования, которые определили дальнейшее ее развитие на европейском континенте. Античная философия взросла на греческом эпосе и мифологии, что значительно отразилось на ее развитии. Основные характерные особенности этой философии заключаются в: наличии в ней обильного количества мифологических и эпических образов; наделение предметов и явлений природы внешностью и физическими свойствами человека; отождествление богов с силами природы; увязывание естественных процессов с моральной проблематикой и оценка их в категориях «добра», «блага», «справедливости», «зла» и т.д.; поиски первоначала всего сущего, что в более поздний период возникнет в Европе как проблема субстанции. В становлении античной философии выделяют три главных этапа: первый этап охватывает VII – V вв. до н.э. и называется натурфилософским, или ранней классикой, центральным сюжетом которой являются космические мотивы и проблемы Космоса и Вселенной; второй этап охватывает период с V – IV вв. до н.э., который называется периодом высокой классики. Здесь происходит антропологический переворот в греческой философии, тема человека получает четкие очертания в системе других проблем; третий этап в развитии античной философии охватывает период с конца IV в. до н.э. по VI в. н.э. и именуется поздней классикой, или завершающим этапом античной философии. Этот, столь громоздкий по хронологической линии период подразделяют еще на три этапа: эллинистической философии (IV – I вв. до н.э.), александрийской философии (I в. до н.э. – нач. VI в. н.э.), древнеримской философии (II – VI вв.). Для него в целом характерно не столько выдвижение новых идей, сколько само осмысление, уточнение, комментирование идей и учений, созданных мыслителями‑предшественниками. Кроме всего прочего, если на двух первых этапах развития понятие античной философии совпадает с понятием древнегреческой философии, то к третьему здесь еще наслаиваются философские достижение других, культурно родственных регионов для Греции. 2. НАТУРФИЛОСОФСКИЙ ПЕРИОД АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ. ПРОБЛЕМА ПЕРВОНАЧАЛА ВСЕГО СУЩЕГОНачало античной философии было положено появлением натурфилософских идей, то есть философского осмысление природы. В переводе с греческого языка «фюзис» – природа, именно поэтому подобная философия называлась физической, а ее представителей – физиками. Она интуитивно формировали субстанционную модель мироздания путем выяснения первоосновы всего сущего. У истоков натурфилософии стояла милетская школа, основателем которой был Фалес, живший около 624 – 547 гг. до н.э., а последователями Фалеса в этот же период были Анаксимандр (610 – 546 гг. до н.э.) и Анаксимен (585 – 525 гг. до н.э.). Суть своих взглядов они фокусировали на поисках той первоосновы, из которой возникают все конкретные предметы и явления. Вещи здесь являются чем-то несущественным – временным – они возникают и исчезают, но их основа остается всегда, она является вечной. Фалес видел такую первооснову в воде. Анаксимандр же считал, что ею является неопределенное начало, названное им «апейроном», а Анаксимен принял за основу воздух. Здесь выделение этих веществ неслучайно. Именно вода своими наглядными преобразованиями в лёд или в пар подводит к мысли о возможности бесконечного количества метаморфоз, порождений из единой исходной формы целого множества качественно отличных форм. Воздух же своим всепроникающим характером порождает представление о вещественном наполнении бытия, которое имеет способность сгущаться и разрежаться, порождая тем самым все многообразие конкретных вещей в мире. Ведь вода и воздух в качестве первооснов выступают в качестве одновременного видимого и вещественного принципа, законом возникновения, существования и исчезновения конкретного жизненного разнообразия вещей окружающего мира. Идея «апейрона» не является отходом от вещественных представлений о первооснове мира, как иногда считают, поскольку эта идея является конкретно-чувственным представлением о первоначальном состоянии бытия – хаосе, догармоничном бытие. Деятели милетской школы высказывали продуктивные предположения и в других сферах проблем. Фалес, например, был выдающимся математиком и астрономом. И все же главное их достижение – разработка идеи о мироздании; разработка, которая выявляет движение человеческой мысли от конкретного через абстрактное к углубленному осознанию реальности.  Рис. 2.1 Представление натурфилософских взглядов в период ранней классики Главные философские принципы милетской школы были сформированы Гераклитом Эфесским, жившим около 544 – 483 гг. до н.э. Он предусматривал первооснову мира в огне. Все возникает из огня и в огонь превращается. Гераклит утверждал, что мир, будучи единым из всего, не был сотворен никем из богов и тем более людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, который закономерно воспламеняется и затухает [3]. Здесь отчетливо ощущается идея о непостоянном, переходящем характере всего сущего. Заслуга Гераклита, в частности, в том, что он первым смог заметить, что одно и то же является одновременно и противоположным. Он указывал, что существенное изменение есть преобразование в свою противоположность, что одна такая вскрывает ценности другой, а противоречивость является методом сближения противоположности. Исчезновение противоречий влечет растворение движения, что по логической цепочке влечет за собой исчезновение вообще всего. Гераклит сравнивал постоянный ход развития с течением реки, в которую не войдешь дважды. Он первым стал размышлять над проблемами познания. В противовес милетской школе выступала школа пифагорейцев, основанная Пифагором, жившим в 580 – 500 гг. до н.э. Главным источником и первоосновой мира для Пифагора является не какое-либо природной вещество, а число, которое владеет вещами, моральными и духовными качествами. Самой сутью мира здесь являются числа, которые являются источником космического порядка. Единица, или монада, есть основа всего, линии обязаны появлением двойки, поверхности создает тройка, а тела – четверка. Здесь числа обуславливаются как самобытные сущности.  Рис. 2.2 Тетрактис – священный символ пифагорейцев, в котором они отражали структуру космоса Число десять является священной декадой, так как представляет собой подобие Вселенной с десятью небесными сферами и десятью светилами. В отличие от предшествующих философов, которые обращали внимание на качественную сторону вещей, Пифагор утверждал, что качество связано с количеством и сделал вывод: «число владеет вещами». Как конструктор новых понятий Пифагор считается первым, кто употребил понятия «философ», «философия». 3. ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В ЭЛЕЙСКОЙ ШКОЛЕЮжно-итальянская школа философии в Элее возникла в VI в. до н.э. Ее последователи именуются элеапитами. Ее характерная особенность заключается в том, что, если последователи милетской школы брали за основу мироздания какую-либо материальную стихию, то здесь за таковую берется не какое-либо конкретное вещество, а начало обозначенное понятием «бытие». Его наиболее глубокие основы были разработаны Парменидом, который жил в 540 – 480 гг. до н.э. и Зеноном, жившим в 490 – 430 гг. до н.э., разделявшими мир на истинный и неистинный. Бытие есть истина, оно вечно и неизменно, всегда тождественно себе. Мир же конкретных вещей есть бытие неистинное, поскольку вещи постоянно меняются, сейчас они отличны от вчерашних, а после могут и вовсе исчезнуть. Зенон был логическим последователем Парменида. Развивая взгляды своего учителя, он подчеркивал о логической невозможности представления множественности вещей и допущение движения, приводившим к противоречиям. В соответствии с принципами элейской школы Зенон разрывал чувственное и рациональное познание. За истинное познание принималось рациональное, а чувственное считалось ограниченным и противоречивым. Самым известным изложением элейского отрицания движение и неизменности бытия являются логические затруднения – апории – Зенона, доказывающие, что, если предположить существование движение, то возникают неразрешимые противоречия. Сюда же можно отнести и Эмпедокла – современника Зенона – который жил в 490 – 430 гг. до н.э. Он считается основателем ответвления элейской школы, так называемой школы эволюционизма. Здесь он принимает в качестве первоосновы мироздания все четыре стихии. Однако, они не переходят одну в другую будучи пассивными по своей сути. Эмпедокл, напротив, выводит новые понятийные условия для существования Вселенной – Любовь и Ненависть. Первая есть космическая причина единства и добра, а последняя выступает как источник разрозненности и зла. Вслед за творениями Эмпедокла утверждается философская школа ноологии, или концепция всемирного разума. Ее создателем был Анаксагор (500 – 428 гг. до н.э.). Вопреки учениям предшественников он отвергает стихии как основу мироздания. Для него первичны все без исключения состояния вещества. Мелисс, будучи одним из последних представителей элейской школы, выдвигал концепцию бесконечности бытия в пространстве и времени, сформулировав закон сохранения бытия, сформулировав постулат «из ничего ничто не возникает». 4. АТОМИСТИЧЕСКАЯ ТРАКТОВКА БЫТИЯ В КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРИТАОдним из весомых этапов в развитии античной философии стала школа атомизма. Идеи об атомической природе мира развивали такие видные философы своего времени, как Левкипп (500 – 440 гг. до н.э.) и Демокрит (460 – 370 гг. до н.э.). Их наследие сложно отделить друг от друга, в связи с чем их учение рассматривается вместе. Левкипп с Демокритом, в отличие от других философов, признают бытие в качестве атомов и небытие в роли пустоты. Здесь атом выступает наименьшей частичкой бытия, которая вечна, неделима и неизменна. Они отличаются друг от друга по величине, форме и порядку расположения. Им свойственно свободное перемещение в пустоте, а столкнувшись они меняют характер движения. Сами причины движения атомисты не описывают. Атомы в своей сути бескачественны. Из них состоит душа. После смерти тела атомы души распадаются, поэтому душа является смертной. На поверхности находятся летучие атомы, которые гораздо легче остальных. Они втягиваются организмом при дыхании, благодаря чему органы чувств человека могут воспроизводить определенные образы предметов и определенные представления о них. Согласно Демокриту познание имеет два вида – это темный путь познания, который осуществляется за счет чувств и предоставляет человеку видимый мир предметов, образованных взаимодействием атомов в пустоте, и светлый путь познания, который происходит путем мышления и способствует формированию понимания атомов и пустоты, то есть сути вещей и мира. К первому виду относятся органы чувств – обоняние, вкус, зрение, слух и осязание, однако, когда эти уже не способны воспринимать и исследование должны перейти к более тонкому познанию – на помощь здесь приходит мышление, или светлое познание, тот самый тончайший познавательный орган. В ходе познания человек обретает истину, то есть правильное знание о сути веще и мира, и, как следствие и главный итог, – мудрость, дающая три плода: дар хорошо думать, хорошо говорить и хорошо действовать. Древнегреческая натурфилософия развивалась динамично, демонстрируя этим некоторые общие закономерности движения человеческого мышления – от простого к сложному, от конкретного к абстрактному, от недифференцированной проблематики к дифференцированной, от неосознанного к осознанному, выдвинув целый ряд продуктивных для европейской цивилизации идей и теорий. 5. ФИЛОСОФИЯ СОФИСТОВ И СОКРАТАВо второй половине V в. до н.э. берет свое начало целая эпоха в развитии античной философии – период высокой классики. Здесь четко проявляется тяга к теме человека в совокупности других философских проблем. Ярче всего такая тенденция отразилась на деятельности софистов, ставших первыми в истории платными учителями философии. Немного погодя софизмом стали обозначать философское направление, в котором уделялось внимание не столько систематическому освоению учеником знаний, сколько использование приобретенных знаний в дискуссиях. К наиболее выдающимся представителям софистов относят Протагора (481 – 411 гг. до н.э.) и Горгия (483 – 375 гг. до н.э.).  Рис. 5.1 Античная философия периода высокой классики Отправная точка в философии софистов, сформулированная Протагором, звучала как «человек – мера всех вещей». В этом контексте, что приносит человеку удовлетворение есть хорошее, а что страдания – плохое. В контексте теории познания многие из софистов стали релятивистами, полагая, что познание действительности не представляется возможным. По Горгию в теории познания существует три основополагающих тезиса: ничего не существует; если что-то существует, то его невозможно познать; если что-то и возможно познать, то эти знания невозможно передать или объяснить кому-либо еще. Софисты в рамках своей деятельности обучали не только философии, но также математике, астрономии, поэзии, музыке и исследованием языка. Они же стали первооснователями в критическом отношении к традициям и обычаям, верованиям греков. Правда, их учения обладали опасными тенденциями. Если же человек сам творец своих обычаев, то каждый может претендовать на их создание, вследствие чего творчество становится своеволием. Большое влияние в становлении античной философии оказал Сократ (469 – 399 гг. до н.э.). Его учениками были Платон, Антисфен, Аристин, Эвклид из Мегары. Здесь она часто критиковал софистов за их платные уроки мудрости, утверждая при этом, что человеческие качества, которые у него от богов и священны – красота и мудрость – не должны являться объектом для торговли, поскольку это непристойно и аморально. Подлинные взгляды Сократа крайне затруднительны для реконструкции. Он никогда не считал себя мудрым, но лишь философом, любящим мудрость. Самое известное его изречение «я знаю, что ничего не знаю» объясняет необходимость в глубоком познании самого себя. Для Сократа важнейшая задача есть обучение людей и их воспитание, которое им виднелось в дискуссиях и беседах, а не в систематическом освоении каких‑либо знаний. Ему свойственны заключения о физической природе вещей и строения мира как о непознаваемых. Для него познание возможно только самого себя: «Познай самого себя» [3]. Главная задача познания здесь не теоретическая, а практическая, через познания искусства жизни. Знание есть мысль и понятие об общем. Краеугольным камнем философии Сократа является человек, а также его отношение к обществу, семье, закону и богам. В своих беседах и дискуссиях он обращался к познанию сути добродетели, основными из которых считал сдержанность, мужество и справедливость. Их человек получает путем познания. Беседы и дискуссии Сократа сформировали новый философский метод, который получил название диалектики. Целью метода стало достижение истины с помощью выявления противоречий в утверждениях оппонента путем постановки правильно подобранных вопросов. 6. ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПЛАТОНАЖизнь Сократа кончилась трагично, его обвинили в том, что он не признает греческих богов, а вводит новых, чем развращает неокрепшие умы. В качестве приговора ему была вынесена высшая степень наказания и, вместо того чтобы отказаться от своих учений или попросту сбежать, он принял чашу с ядом и погиб. Наиболее видным продолжателем дела Сократа стал его непосредственный ученик – Платон (428 – 347 гг. до н.э.). На самом деле Платон – это прозвище, которое в переводе с древнегреческого означает широкоплечий, а звали его – Аристокл. Платон, как и его учитель, да и прочие выдающиеся философы того времени, основал свою философскую школу, названную Академией. Платон один из немногих философов, практически все труды которого сохранились до наших дней. Их особенность состояла в особой форме изложения материала – диалога. Среди таковых были, например, «Апология Сократа» или «Государство». В платоновских диалогах излагаются мысли о Космосе, проблемах человека и общества, о теории познания и диалектике. Здесь центральное место отведено оригинальному учению об идеях. В соответствии с ним мир чувственных вещей не является миром действительно сущего, ибо чувственные вещи находятся в беспрерывном изменении – им присущ непостоянных характер – то они есть, то их нет. Всему, что является в них действительно сущим, чувственные вещи обязаны своим бестелесным прообразам, называемых Платоном идеями. Таким образом им было создано учение объективного идеализма, в котором идеи существуют объективно, независимо от всех ограничений пространства и времени. Выступают как идеальный образ и идеальная схема создания вещей. Идеи есть совершенные и нематериальные вечные сущности, в то время как вещи являются несовершенными, созданными материальными тенями идей. На идеалистической онтологии Платона основывается и его учение о государстве, человеке и познании. Он впервые создал концепцию совершенного государства. В трактате «Государство» Платон стремился показать, каким должно быть совершенное устройство общества, а также воспитание людей в таком обществе. Анализируя общественную жизнь от древности до современного ему периода, Платон пришел к мысли о том, что материальные условия существования, стимулы и общение людей определяют степень свободы, необходимость объединения их узами дружбы или вражды. Все существующие на основе этого государства являются государствами негативного типа: тимократия, олигархия, демократия, тирания. Платон противопоставил им образ идеального государства, в котором вся власть находится в руках малой группы людей. Главенствующим принципом такого государства обязан был стать принцип справедливости – каждому гражданину должна отводится определенная сфера деятельности и особое его положение, обуславливающие их гармоничное соединение. Здесь он рассматривает эти особенности на основе разделения хозяйственного труда. Кроме того, для всех граждан должна быть обязательной сдерживающая мера, которая призвана обеспечить гармоничное сочетание их положительных и отрицательных качеств. Отдельной категории граждан необходимо было мужество и лишь малой толике от всего общества – мудрость. В философии Платона государство есть макромир, которому отвечает микромир в человеческой душе каждого индивида. Здесь же, в душе человека он видит три начала – разумное, аффективное и неразумное. Первое должно властвовать, аффективное обеспечивать защиту, а последнее – повиноваться. В платоновском проекте – государственной утопии – первостепенное значение придавалось принципу нравственности, имеющему аскетическую окраску. Исходя из того, что материальные интересы отрицательно влияют на поведение людей и являются основной причиной упадка общества, Платон предложил как образец жизни людей в идеальном государстве определенный уклад жизни воинов-стражей, основанный на лишении их прав иметь собственное имущество. Общее достояние, отсутствие частной собственности, а также условий для ее возникновения, сохранения и приумножения – те факторы, которые благоприятствуют созданию подобного платоновского идеала. Здесь, человек живет ради государства, а не наоборот. Счастье, воля и морально-этическое совершенство человека подносятся государству в качестве жертвы. Цель же самого государства содействовать своему расцвету и росту могущества. В гносеологии Платон отрицает чувственное познание и его формы. С его точки зрения рациональное порождает чувственное. Он так классифицировал знания: достоверные априорные знания даны человеку Богом; близкие к достоверному знанию – это знание чисел и основанных на числах наук; недостоверные знания – эмпирические знания, т. е. полученные на основании ощущений. 7. ФИЛОСОФИЯ АРИСТОТЕЛЯЛогическим продолжением учения Платона стала философия Аристотеля, который в 17 лет стал слушателем его Академии. По прошествии времени Аристотель становится учителем одного из величайших полководцев в истории человечества – Александра Македонского. После себя Аристотель оставил огромное творческое наследие. Известнейшими его произведениями являются «Метафизика» (учение о бытии), «Органон» (рассматриваются проблемы логики), психологический трактат «О душе», этические произведения «Эвдемова этика», «Большая этика», политико-экономические труды «Политика» и «Экономика». Основные положения философии Аристотеля наиболее полно изложены в работе «Метафизика». Правда, стоит сказать, что во время самого Аристотеля понятия как «метафизика» не было. Руку к этому приложил систематизатор аристотелевских трудов Андроник Родосский, который после обработки его рукописей расположил после произведений по физике труды по философии, откуда и образовалось название метафизика – то, что после физики. В ней главная проблема в рамках философии – это сам ее предмет. Аристотель полагал, что философия должна быть призвана для изучения нематериальных, самостоятельных и наиболее общих причин развития материального и духовного миров. Физика же призвана изучать материальное, а философия – единовременно и материальное, и нематериальное, а также идеальное, что является ее конечной целью. В таком понимании философия превращается в теологию, ибо идеальное есть Бог. Однако, Аристотель заметил, что предмет философии заметно шире предмета теологии, которая является составной частью первой. Он с критикой подходил к теории идей Платона – «Платон мне друг, но истина дороже». В своей критике он стремится доказать, что идеи Платона являются лишь копиями вещей и ничем неотличимы от них по замыслу. Вместе с критикой платоновских учений, Аристотель прибегает и к критике атомистического материализма. В процессе этого было выработано дуалистическое представление о бытии, согласно которому для существования мира необходимы два начала – материальное и идеальное. Материю Аристотель рассматривал как пассивное начало, которое имеет аморфное содержание и не может самостоятельно развиваться. Активное начало – это форма. Именно благодаря последней материя способна трансформироваться во что-то определенное, в реальные вещи. Согласно Аристотелю, форма есть первая сущность, а конечной формой всех форм является Бог, являющийся первичным неподвижным двигателем природы и являющийся конечной причиной мира. Трактат «О душе» отражает проблематику человека с философских позиций. Здесь исследования посвящено душе, выяснению явлений восприятия и памяти человека. Душа есть причина и начало человеческого тела. Все ее составные части должны быть подвержены деструкции, как и тело человека подвергается ей при смерти, за исключением разума, который будучи частью души не возникает и поэтому не может погибнуть. Аристотель обнаруживает в душе высочайшую деятельность человеческого тела. Здесь он трактует демонстрацию материалистического взгляда на независимость предмета его восприятия, рассматривает память как воспроизведение представлений, существовавших раньше. Условием воспоминаний он считал связь, с помощью которой с появлением предмета возникает представление об ином предмете. В гносеологии Аристотель подвергал критике скептицизм предшественников и утверждал возможность познания мира. Он определял явление и сущность как ступени приближения к истине, рассматривал чувственное и рациональное познание. Но Аристотель противопоставлял рациональное чувственному. Разум здесь может существовать самостоятельно, без привязки к ощущениям, в качестве разумной души, которая присуща Богу и человеку. Чтобы как-то сгладить разрыв между чувственным и рациональным, Аристотель различал пассивный разум, который отражает бытие, и активный разум, способный творить мир. Граница приближения человека к Богу зависит от соотношения в ней пассивного и активного разума. Этические нормы (как и гносеология) Аристотелем выведены из понятия души. Но этические нормы не даются нам от природы, человек приобретает их в процессе своей деятельности, в борьбе со своими недостатками. Этические нормы Аристотеля – аналогия «золотой середины» Конфуция. Мужество, например, Аристотель рассматривал как середину между трусостью и отвагой. Этические нормы у Аристотеля – это идеал, критерий всех форм человеческой деятельности. ЗАКЛЮЧЕНИЕФилософия, хоть и имеет корни в таких цивилизационных очагах, как Китай, Индия и пр., обязана своим более высоким уровнем развития периоду античной философии, а именно таким странам, как Древняя Греция и Древний Рим. Ее характерные особенности здесь заключаются в: наличии в ней обильного количества мифологических и эпических образов; наделение предметов и явлений природы внешностью и физическими свойствами человека; отождествление богов с силами природы; увязывание естественных процессов с моральной проблематикой и оценка их в категориях «добра», «блага», «справедливости», «зла» и т.д.; поиски первоначала всего сущего. Античная философия обязана своим появлением натурфилософским идеям, которые формировали субстанционную модель мироздания путем выяснения всего сущего. Так, на благо развития натурфилософии трудились Фалес, Анаксимандр и Анаксимен, которые выдвигали в качестве первооснов воду, «апейрон» и воздух соответственно. В этом же ключе творил и Гераклит Эфесский, который выдвигал первоосновой мироздания огонь. Ко всему этому, он первым из философов стал размышлять над проблемами познания. Пифагор в этой стезе говорил о первооснове, как о числе, которое владеет всеми вещами, моральными и духовными качествами. Логическим продолжением натурфилософских идей стало возникновение понятия «бытие», которое впервые используется в трудах элеапитов – последователей Элейской философской школы. Самые первые и наиболее глубокие основы бытия были сформированы Парменидом и Зеноном. Один из последних элеапитов – Мелисс – выдвигал концепцию бесконечности бытия в пространстве и времени, которая очень сильно походит на закон сохранения энергии в физике – «из ничего ничто не возникает». Следующим этапом на пути становления античной школы философии стала атомистическая трактовка бытия в концепции Левкиппа и Демокрита, которые говорили об атоме, как о самой маленькой частичке бытия, которая вечна и неделима, а также неизменна. Также Демокрит выдвигает два вида познания – светлы и темный путь. Ко второй половине V в. до н.э. складывается период высокой классики в философии. Его характеризует новая философская школа – софисты. Краеугольным камнем в теориях софистов стал тезис «человек – мера всех вещей». Большинство софистов стали релятивистами, осознавая невозможность познания действительности. Один из наиболее выдающихся софистов – Горгий – выделяет три главных тезиса в теории познания: ничего не существует; если что-то существует, то его невозможно познать; если что-то и возможно познать, то эти знания невозможно передать или объяснить кому-либо еще. Софистов, за их продажный труд, часто критиковал Сократ, говоря, что мудрость дана человеку от бога, она священна, и потому низко и аморально выставлять ее объектом для торговли. Центр философии Сократа также человек, его отношение к семье, обществу, закону и богам. Философия Сократа сформировала новый философский метод – диалектику. Логическим последователем школы Сократа стал Платон, который основал собственную школу – Академию. Главные тезисы в его работах были посвящены Космосу, проблемам человека и общества, а также теории познания и диалектики. Платон также создал учение объективного идеализма, в котором идеи существуют объективно и независимо от ограничений пространства и времени. Кроме того, платоновские утопии о государстве занимают одно из главенствующих мест в списке его достижений как философа. И, наконец, Аристотель – ученик Платона, который являлся его другом, но часто критиковал его теорию идей, поскольку считал, что идеи есть копии вещей. Также Аристотель критиковал теорию атомистического материализма. Философия Аристотеля не завершает ни древнегреческой, ни тем более античной философии. Но она завершает наиболее содержательный период в истории философии, который часто называют классикой философии Греции. Эта философия высоко ценилась еще в античный период, ибо сыграла определяющую роль в эпоху Средневековья, без нее невозможно представить европейскую философию Нового времени, также как и современную философскую культуру. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫБелоусов, Н.А. Основы философских знаний: учебн. пособия для вузов / Н.А. Белоусов, В.Ю. Игноватов. – Барнаул, 2010. – С. 20-30. В мире философских знаний: хрестоматия / под ред. В.Ю. Игноватова, И.В. Демина. – Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2012. –С. 73-76. Данильян, О.Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян. – М.: Эксмо, 2009. – С. 36-52. Родчанин, Е.Г. Философия для технических вузов (исторический и семантический курс): учебник / Е.Г. Родчанин. – 2-е изд. – М.: Дашков и Ко, 2010. Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / А.А. Сычев. – 2-е изд., испр. – М.: Альфа-М, 2012. –С. 34-50. |