РЕФЕРАТ По госпитальной ортопедической стоматологии. Современное ортопедическое лечение больных с применением цельнолитых металлокерамических и металлопластмассовых протезов

Скачать 211 Kb. Скачать 211 Kb.

|

|

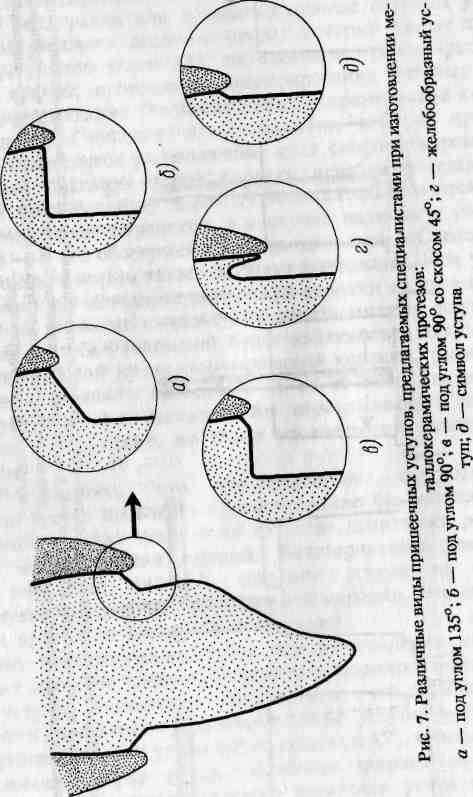

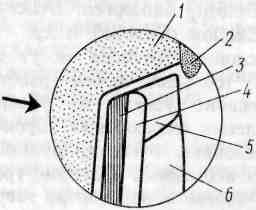

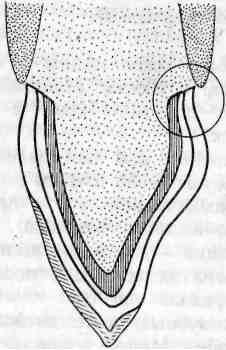

2 :т. Так как на практике преобладает поддесневое расположение края опорных коронок, то, следовательно, фиксация такой коронки неизбежно приведет к гингивиту и последующему переходу воспалительного процесса в нижележащие отделы пародонта, а в случае наличия у пациента пародонтита — к его обострению и ретракции десны. Следовательно, и эстетические нормы также не будут выдержаны. При условии расположения края металлокерамической коронки на уровне десны толщина ее не позволит пациенту соблюдать гигиену полости рта и в десневом желобке (кармане) будет наблюдаться аккумуляция зубной бляшки. Край металлокерамической коронки, расположенной вровень с десневым гребешком (а не за ним, как в случае создания уступа) или иногда даже перекрывающей его, как наблюдается на практике, не будет удовлетворять эстетическим требованиям. Следует отметить, что при подготовке опорных зубов значительно проще проводить препарирование без уступа. Облегчается и лабораторная технология на этапе подготовки разборной модели и моделирования каркаса. Благоприятным для тканей краевого пародонта является создание уступа на глубину, соответствующую толщине края будущей коронки. Это правильно и с точки зрения эстетических требований. Поэтому препарирование зубов при изготовлении металлокерамических протезов следует проводить с формированием пришеечного уступа независимо от уровня его расположения. Специалисты предлагают различные виды уступов — под углом 90°, под углом 135°, под углом 90° со скосом в 45°, желобообразный уступ, символ уступа и др. Наиболее широко применяется благоприятный для тканей краевого пародонта уступ под углом 135° (рис. 7). Форма и ширина уступа зависят от конструирования опорной коронки. Есть предложения врачей на оральной поверхности й участках перехода ее на проксимальные участки в пришеечной зоне моделировать металлическую полосу («гирлянду») шириной в несколько миллиметров, которая не будет облицовывать  фарфором. Считается, что гирлянда является участком терморегуляции в металлокерамической конструкции. Следовательно, на месте расположения края гирлянды достаточно при препарировании опорных зубов сошлифовывать твердые ткани на толщину гирлянды, которая равна толщине цельнолитого каркаса г(0,4±0,1)мм], т. е. создавать так называемый символ уступа. Такое щадящее препарирование важно для зубов с живой пульпой. Кроме того, анализируя осложнения при применении металлокерамических протезов, сколы фарфоровой облицовки довольно часто наблюдают в пришеечных участках опорных коронок. Наличие гирлянды сократит число осложнений на этих участках, даже при условии возникновения напряжений на месте ее расположения. Однако следует отметить, что у металлокерамических конструкций металлическая полоса на оральной поверхности, т. е, «гирлянда», как и все несъемные зубные протезы, изготовленные из различных сплавов, способна аккумулировать зубную бляшку, чего не наблюдается на глазурованной поверхности облицованной части металлокерамического протеза. Поэтому у пациентов с пародонтитом при конструировании металлокерамических протезов не следует моделировать гирлянду, а нужно проводить полное облицовывание фарфором металлического каркаса. Следовательно, при препарировании опорных зубов у этих пациентов необходимо создавать полноценный циркулярный уступ. При препарировании опорных зубов необходимо по возможности сохранять анатомическую форму зуба в соответственно уменьшенном размере. Боковые поверхности зубов должны несколько конвергировать (4—8°) к жевательной поверхности или режущему краю. Угол конвергенции зависит от высоты коронок опорных зубов и количества последних. Чем больше высота коронковой части опорного зуба, тем больше угол конвергенции. Угол конвергенции также увеличивается с увеличением количества опор. Чрезмерное увеличение конвергенции боковых поверхностей (до 20°), что, к сожалению, часто наблюдается на практике, приводит к быстрому расцементированию металлокерамического протеза. Кроме того, подобное препарирование опорных зубов в результате сошлифовывания большого количества твердых тканей Может привести к травме или гибели пульпы. Применение внутриротового параллелометра при изготовлении металлокерамических протезов позволит провести рациональное препарирование твердых тканей опорных зубов. i Вопрос соотношения металлокерамической коронки и десневого края является предметом дискуссий. Наиболее благоприятным для тканей краевого пародонта и гигиены полости рта является Расположение края коронки на уровне десневого края. Однако в отдельных случаях у пациентов с широкой улыбкой и видимыми придесневыми участками расположение уступа и соответственно края металлокерамических коронок на передних зубах может быть поддесневым. В этих случаях при препарировании опорных зубов на вестибулярной поверхности и участках перехода ее на проксимальные поверхности уступ (и в последующем край коронки) допускается формировать под десной, но не более глубины десневого желобка (кармана). Следует проводить предварительное измерение глубины десневого желобка (кармана) градуированным зондом, а затем планировать расположение уступа. Рекомендации некоторых авторов, указывающих в стоматологической литературе конкретные цифровые обозначения по поддесневому расположению края опорных коронок, неоправданны. Каждый пациент (и каждый опорный зуб) имеет индивидуальную глубину десневого желобка (кармана), и поэтому следует давать подобные рекомендации относительно этой глубины (на У 2, Уз и т. д.). Гистологическое изучение влияния металлокерамической коронки на пародонт (эксперименты проводились на собаках с интактным пародонтом) показало, что при расположении края металлокерамических коронок на уровне десневого края патологических изменений не возникает. Поддесневое же расположение края металлокерамических коронок вызывает воспаление тканей краевого пародонта, характеризующееся присутствием круглоклеточных элементов, расположенных непосредственно под эпителием вдоль базальной мембраны. Наблюдались расширенные просветы кровеносных сосудов, выполненные форменными элементами крови. Расширенные кровеносные сосуды определялись в соединительнотканной основе десны не только в области зубодесневого соединения, но и на всех участках десневого края. Указанные признаки воспаления выявлялись в течение первого месяца. В более продолжительные сроки эксперимента (через 3—6 мес.) патологические изменения в тканях краевого пародонта нарастали. Воспалительно-дистрофические и некробиотические изменения были более выражены в случаях поддесневого расположения коронок в области зубов, препарированных без уступа. В дешевых тканях определялось наличие лимфомакрофагальных инфильтратов с примесью сегментоядерных лейкоцитов. Соединительнотканная основа собственно слизистой оболочки была разрыхлена в результате развития внутритканевого отека. Полученные результаты позволяют рекомендовать специалистам строго дифференцировать расположение металлокерамических коронок по отношению к десневому краю. По возможности следует ограничивать поддесневое расположение края металлокерамических коронок, особенно в тех учреждениях, где при изготовлении металлокерамических протезов применяется плечевая фарфоровая масса (масса для уступа). Тактика клиницистов, проводящих максимальное истончение фарфорового покрытия в дришеечной зоне металлокерамических коронок (особенно при наличии опорных зубов, препарированных без уступа), неоправданна. Пациенты при этом нередко жалуются на наличие темной полосы вдоль десневого края в области опорных коронок, разработанные в последние годы некоторыми фирмами специальные фарфоровые массы для уступа позволяют получить металлокерамический протез, полностью отвечающий эстетическим требованиям независимо от уровня расположения края коронок (рис. 8). Следует отметить некоторые особенности препарирования зубов при изготовлении металлопластмассовых протезов. В отличие от металлокерамики пластмассу наносят на цельнолитой каркас чаще с вестибулярной стороны, поэтому объем ошлифованных твердых тканей зуба с оральной поверхности должен составлять 0,3—0,5 мм, т. е. на толщину цельнолитой коронки. С вестибулярной поверхности необходимо препарирование зубов с глубиной погружения до 2,0 мм, т. е. на толщину металлического каркаса (с ретенционными участками) и слоя пластмассы. Препарирование зуба для изготовления цельнометаллической цельнолитой конструкции следует проводить с соблюдением тех же принципов, но на меньшую глубину — до 0,5 мм.  Рис. 8. Топографическое соотношение уступа, цельнолитого каркаса и слоев фарфорового покрытия: / — пришеечная часть опорного зуба; 2 — десна; 3 — цельнолитой каркас; 4 — грунтовой слой фарфоровой массы; 5 — фарфоровая масса для уступа; 6 — дентинный слой фарфоровой массы  Получение двуслойного оттиска Одним из основных этапов изготовления цельнолитых несъемных протезов является получение оттиска. Требования к оттискным материалам и их свойствам давать точное отображение тканей протезного поля также возрастают. Обычные однослойные оттиски не обеспечивают высокой точности, поэтому при изготовлении металлокерамических протезов применяют двуслойные (двойные) оттиски. При получении таких оттисков используют силиконовые материалы. Силиконовая оттискная масса, применяемая для металлокерамики, состоит из двух (и более) материалов разной консистенции и поставляется в следующих товарных формах: 1. Раздельно хранимые паста-катализатор и паста основная. 2. Паста основная и жидкость (катализатор). В зависимости от консистенции силиконовые оттискные материалы разделяются на два типа: I. Материал жидкой консистенции. II. Материал тестообразной консистенции. I тип используется для второго (корригирующего) слоя, а II тип — для первого (ориентировочного) слоя двуслойного оттиска. Отечественной промышленностью и зарубежными фирмами выпускаются следующие силиконовые массы для получения двуслойных оттисков: — сиэласт 03, сиэласт 05 (Украина), — Dentaflex (Словакия), — Optosil, Xantopren, Delicron (Германия), — Exaflex (Япония) и др. Двуслойные оттиски могут быть использованы в отдельных случаях (большой объем работы, глубокий десневой карман, расположение уступа на уровне десневого края и др.) при изготовлении фарфоровых коронок. Двуслойные оттиски, применяемые при изготовлении цельнолитых несъемных протезов, требуют особо точного отображения тканей краевого пародонта, твердых тканей зуба в пришеечной зоне, десневого края и десневого желобка (кармана). Для этой цели проводится особая манипуляция — ретракция десны, заключающаяся в расширении десневого желобка для последующего введения в него оттискного материала. При изготовлении несъемных зубных протезов значительная роль принадлежит десневому желобку. Многие вопросы, связанные с характером соотношений между тканями зуба в пришеечной части и десной, являются дискуссионными и в настоящее время-В специальной литературе нет даже единого его названия — зубодесневая бороздка, десневая бороздка, десневой карман, десневая щель и др. По рекомендации ВОЗ в 1978 г. было предложено назвать это пространство десневым желобком. Спорным является вопрос о глубине этого пространства. По данным исследований различных авторов, глубина десневого желобка (кармана) колеблется от 0 до 5 мм, а некоторые утверждают, что в норме его вовсе не существует. Однако, расходясь в вопросе о глубине десневого желобка, большинство считает, что существует зависимость от возраста, группы зубов, состояния тканей пародонта и других факторов. Кроме того, необходимо знать, что десневой желобок имеет немаловажное значение в обеспечении резистентности структуры зуба и пародонта, а также в сохранении их функциональной целостности. Ретракция десны должна проводиться при здоровом состоянии тканей пародонта. При наличии признаков гингивита необходимо провести соответствующее терапевтическое лечение до полного исчезновения воспалительного процесса. Если у пациента пародонтит, то раскрытие десневого кармана проводится в стадии ремиссии патологического процесса. В противном случае может произойти обострение и усугубление патологического процесса с переходом его в нижележащие отделы, что, в свою очередь, в дальнейшем вызовет обнажение шеек опорных зубов, а это в значительной степени ухудшит эстетические свойства металлокерамического протеза. Ретракция десны — процедура болезненная и должна проводиться при обязательном местном обезболивании с применением соответствующих анестетиков: 2%-ного новокаина, 2%-ного лидо-каина, тримекаина, байкаина, ксилестезина и др. Известны следующие методы ретракции десны: механический, хирургический, механохимический, комбинированный, т. е. применение вышеуказанных методов в сочетании. Механический метод ретракции десны заключается в раскрытии десневого желобка с помощью различных механических средств. Для этой цели могут быть использованы пластмассовые коронки, изготовленные на диагностической модели и скорригированные в полости рта. Затем коронки фиксируются временным цементом на сутки для получения ретракции десны. В дальнейшем пластмассовые коронки могут быть использованы как временные протезы после соответствующей обработки в пришеечной зоне. Для механической ретракции десны можно использовать сухую хлопчатобумажную нить, алюминиевые колпачки, заполненные гуттаперчей, и др. Некоторые зарубежные фирмы, например «Becht» (Германия) и др., выпускают для этой же цели стандартные кольца разного диаметра из плотной бумаги. Для проведения ретракции десны подбирают кольцо соответствующего диаметра, рабочую сторону подрезают в соответствии с конфигурацией десневого края. Подготовленное таким образом кольцо погружают, перекрыв уступ по оси зуба до десневого желобка, и удерживают в таком положении 1—2 мин. Кольцо выводят непосредственно перед введением второго (корригирующего) слоя оттискной массы. Ретракция десны хирургическим методом проводится с использованием электрохирургической коагуляционной иглы, с помощью которой иссекается внутренняя поверхность гребешка десны. Некоторые авторы рекомендуют применять этот метод до окончательного формирования уступа, ссылаясь на значительное улучшение обзора. Однако этот метод довольно травматичен. Проведенные исследования показывают, что после электрохирургического метода ретракции не происходит восстановления первоначальной высоты гребешка десны. Механохимическую ретракцию десны проводят, используя хлопчатобумажную нить (кольцо), пропитанную медикаментозным составом. Этот наиболее часто применяемый метод рекомендуется нами как менее травматичный при правильном его проведении. Процедуру следует проводить осторожно, избегая травмы мягких тканей краевого пародонта. Подбирают хлопчатобумажную нить соответствующей длины (по периметру зуба в пришеечной зоне) и нужного диаметра (для этого необходимо предварительное измерение глубины десневого желобка), которую погружают в медикаментозный состав для импрегнации на несколько минут. Подготовленную таким образом нить вводят с помощью гладилки из терапевтического набора в десневой желобок, где выдерживают в течение 15—20 мин для получения стабильной ретракции десны. За период нахождения ретракционной нити в десневом желобке снимают оттиск зубного ряда, применив первый (ориентировочный) слой силиконовой массы. Для получения окончательного оттиска удаляют нить (нити), продувают ткани протезного поля сжатым воздухом (особенно десневой желобок) и, наложив второй (корригирующий) слой массы на первый оттиск, устанавливают ложку по отпечаткам зубов в полости рта. При этом следует избегать чрезмерного давления на ложку, достаточно лишь плотно прижать ее к зубному ряду. Для определения степени повреждающего воздействия ретракции десны на ткани краевого пародонта в эксперименте на животных изучали различную глубину проведения этой манипуляции — поверхностную (на глубину одного ретракционного кольца из набора «Epipak») и глубокую (глубина двух колец) При изучении морфологических изменений после поверхностной и глубокой ретракции десны в ранние сроки эксперимента (через 1, 3, 6 сут) в слизистой оболочке десны была выражена картина гингивита. В воспалительных инфильтратах, располагающихся в области как эпителиального прикрепления, так и зубодесневого соединения, обнаруживали круглоклеточные инфильтраты с примесью сегментоядерных лейкоцитов. Имели место изъязвления эпителия в области зубодесневого соединения и эпителиального прикрепления. Повреждение эпителия в указанных участках приводило к прогрессированию и утяжелению воспалительного процесса в тканях десны. Через 12 сут после поверхностной ретракции десны у животных явления гингивита были слабо выражены. К 20-м суткам наблюдений в слизистой оболочке десны намечалась тенденция к нормализации структуры вновь образованного эпителия в области поражения. К 30-м суткам признаки воспаления в исследуемой ткани полностью отсутствовали, в то время как после глубокой ретракции десны гингивит сохранялся вплоть до 20-х суток. Кроме того, в патологический процесс иногда вовлекалась и периодонтальная связка. Лишь к 30-м суткам после проведения глубокой ретракции десны воспалительная реакция в ткани ослабевала, а к 40-м суткам эксперимента в большинстве наблюдений отсутствовала. Проведенные гистологические исследования показали, что после глубокой ретракции десны воспалительно-дистрофические изменения в ткани десны приобретали затяжной характер в отличие от поверхностной ретракции, когда возникающий дефект эпителиального прикрепления и зубодесневого соединения заживал быстрее, что находило отражение в более интенсивных темпах эпителизации и быстром снижении перифокальных реакций. Полученные данные позволяют считать глубокую ретракцию десны противопоказанной при получении двуслойных оттисков. Степень повреждающего воздействия этой процедуры прямо пропорциональна глубине ее проведения. Поэтому ретракция десны должна проводиться не более чем на глубину десневого желобка (кармана) с предварительным его измерением. |