туб.менингит. Стадии туберкулезного процесса

Скачать 227.95 Kb. Скачать 227.95 Kb.

|

|

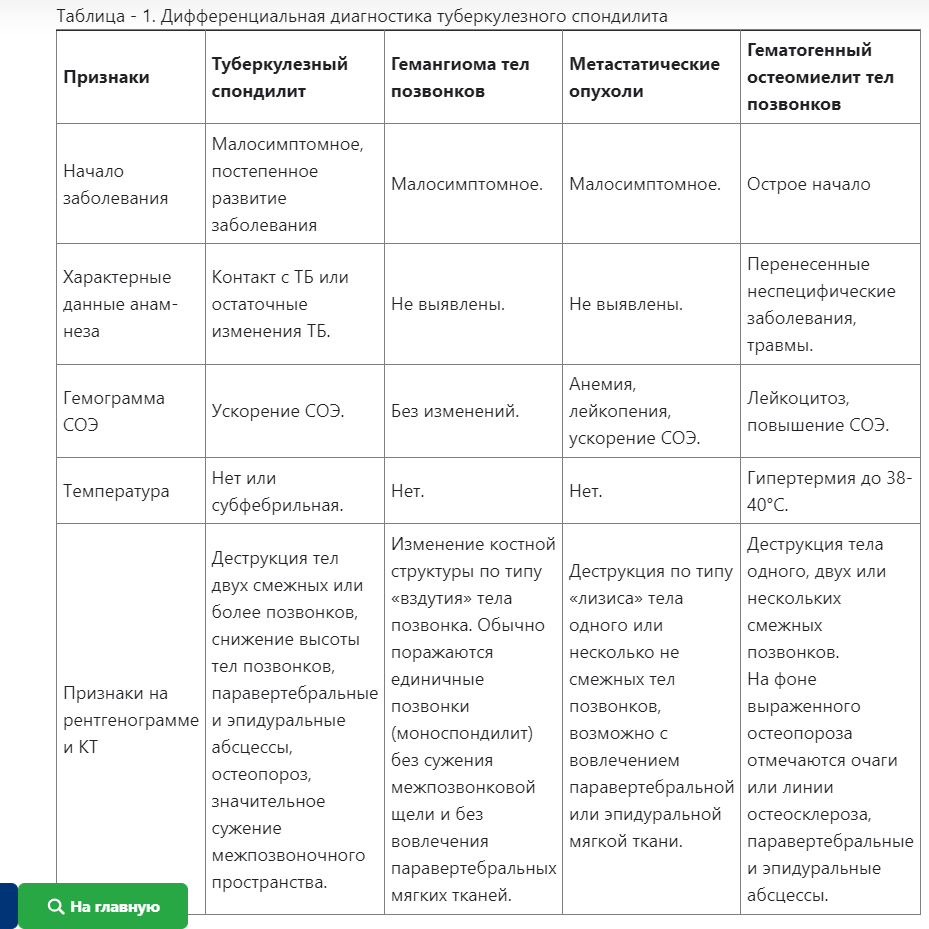

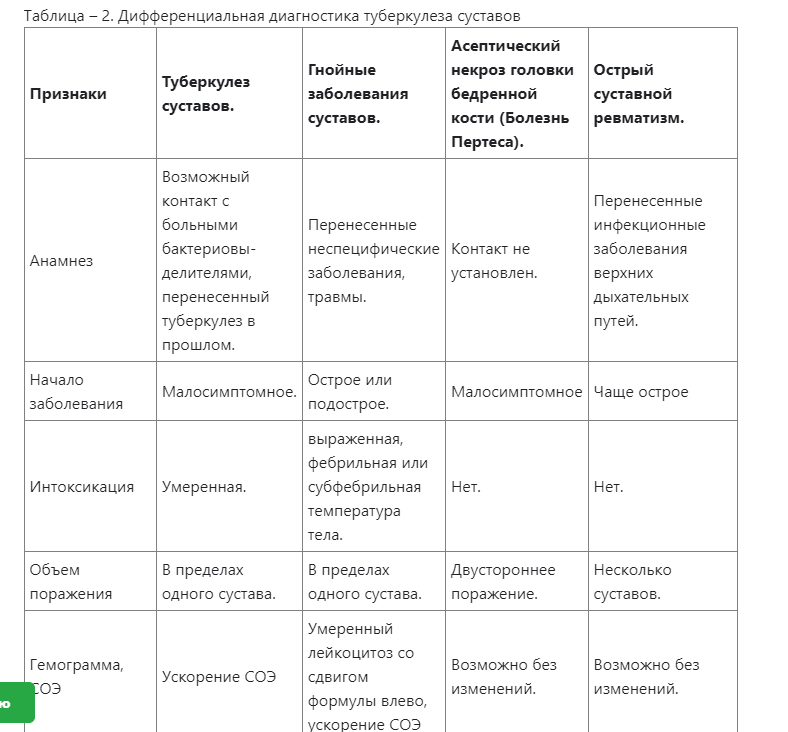

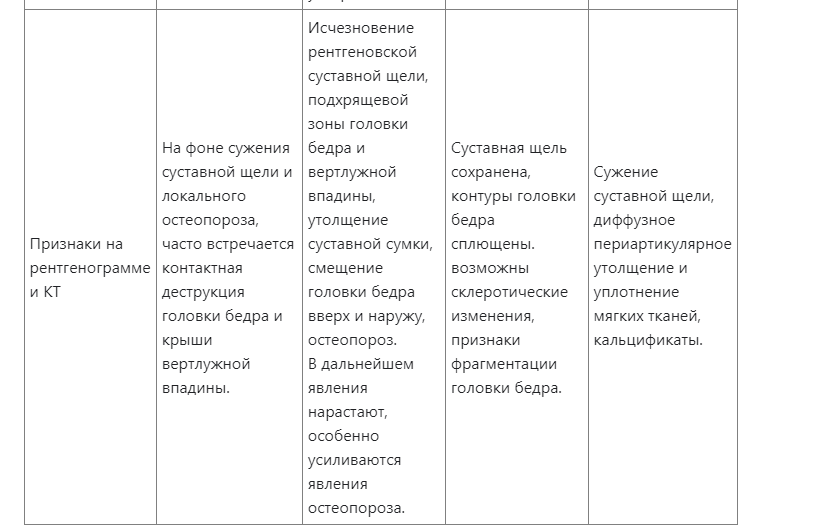

Туберкулез костей и суставов — хроническое заболевание опорнодвигательного аппарата, характеризующееся образованием специфической гранулемы и прогрессирующим разрушением кости, приводящее к выраженным анатомическим и функциональным нарушениям пораженного отдела скелета. Возникновение специфического поражения в костях связано с гематогенным и лимфогенным заносом в них М БТ. Стадии туберкулезного процесса: I — первичный остит (как правило не диагностируется); В губчатом веществе тел позвонков или эпимета* физов длинных трубчатых костей формируются туберкулезные гранулемы. Их число увеличивается, и гранулемы сливаются между собой. Казеозно*некротические изменения приводят к некрозу костных балок, которые могут превращаться в секвестры II — прогрессирующий неосложненный остит, ограниченный синовит; III —прогрессирующий осложненный остит (артрит, спондиллит), когда у больного образуются специфические абсцессы, свищи, тугоподвижность в суставах, деформации, контрактуры, изменение длины конечности, патологические переломы; IV —прогрессирующий остит, артрит, спондиллит с тотальным разрушением сегмента кости, сустава, позвоночно-двигательного сегмента; Суставные поверхности постепенно разрушаются, возникают абсцессы и наружные свищи. Переход воспаления на суставную сумку и ее некроз приводят к возникновению наружных свищей и вторичному инфицированию сустава неспецифической флорой. V — метатуберкулезный остеоартроз, возникающий при затихании специфического процесса. При прогрессировании туберкулезного процесса в кости развиваются специфические изменения и характерные для костно-суставного туберкулеза дистрофические процессы: остеопороз, атрофия мышц, утолщение подкожножирового слоя; в детском возрасте нарушается правильный рост кости, что приводит к большим деформациям и нарушению функции пораженного органа. Туберкулез позвоночника занимает по частоте первое место среди всех локализаций костно-суставного туберкулеза Очаг туберкулеза возникает в центре тела позвонка или в его эпифизе. По мере прогрессирования заболевания процесс захватывает несколько позвонков с их разрушением и патологическими переломами. При заболевании позвоночника ощущается усталость спины, а при движениях — некоторая скованность. При поражении шейного отдела позвоночника больной жалуется на боли в затылке, в руках, в пальцах; при поражении верхнегрудного отдела появляется кряхтящее дыхание, коклюшеподобный кашель; при средне-нижнем поражении грудного отдела — боли в желудке, животе, пояснице; при поражении поясничного и крестцового отделов — крестцово-подвздошные радикулиты, боли по ходу седалищного нерва. Подвижность в позвоночнике ограничивается, появляется его порочное положение — контрактура и признаки анатомических Начальная фаза туберкулеза позвоночника бедна клиническими проявлениями: симптомы туберкулезной интоксикации могут быть нерезко выраженными, боли на уровне поражения непостоянными. По мере прогрессирования заболевания, когда процесс захватывает несколько позвонков, клиническая картина становится более выраженной: туберкулезная интоксикация нарастает, появляются сильные боли в позвоночнике при движении и нагрузке, ограничение подвижности и ригидность мышц. Одним из частых признаков туберкулеза позвоночника является образование абсцессов. Наиболее часто абсцессы локализуются в области шеи и затылка, в подвздошной области и на бедре, в ягодичной области. Особенностями таких абсцессов являются отсутствие признаков острого воспаления — лихорадки, болезненности, покраснения и повышения температуры кожи («холодные абсцессы»). К осложнениям туберкулеза позвоночника относят неврологические расстройства (парезы, параличи, дисфункция тазовых органов, трофические расстройства) и свищи. Причиной неврологических расстройств является сочетание углового кифоза и образования эпидурального абсцесса, ведущие к деформации позвоночного канала, сужению дурального мешка и сдавлению спинного мозга. Свищи значительно утяжеляют течение процесса, т.к. сопровождаются вторичным инфицированием гнойной микрофлорой, в частности стафилококком. На рентгенограмме видны остеопороз тел позвонков, сужение межпозвоночных щелей, уплощение тел позвонков и их деформация с образованием углового кифоза (рис. 15.2). При своевременно начатом и эффективном лечении наступает стабилизация и затихание туберкулезного процесса, а затем и излечение с восстановлением функции позвоночника или незначительными ее нарушениями. При распространенном процессе заболевание заканчивается затиханием процесса с нарушением анатомических соотношений тел позвонков, деформацией позвонков и деформацией позвоночника с различными степенями нарушения его опорной функции Диагностика Подвижность позвоночника определяется путем медленного сгибания больного кпереди с вытянутыми руками до соприкосновения пальцев с поверхностью пола, затем медленного отклонения туловища кзади. Проверяется подвижность остистых отростков. В области поражения подвижность остистых отростков резко ограничена по сравнению с их подвижностью в области здоровых тел позвонков. У больного туберкулезом позвоночника необходимо исследовать коленные рефлексы, искать клонусы надколенника, стоп и другие патологические рефлексы.  Туберкулез тазобедренного сустава занимает второе место среди различных локализаций костно-суставного туберкулеза. Заболевание развивается из очагов, локализующихся в вертлужной впадине, шейке и головке бедра. В начальной стадии процесса наблюдается туберкулезная интоксикация и локальные симптомы в виде болей при нагрузке, незначительного нарушения подвижности, гипотонии мышц ягодицы. При прогрессировании процесса очаг деструкции прорывается в сустав и развивается картина артрита со всеми признаками туберкулезного воспаления. При осмотре контуры сустава бывают сглаженные, периартикулярные ткани отечны и уплотнены. Объем движения ограничивается, появляются болевая приводящая и сгибательная контрактуры, усиливается нарушение трофики тканей. Развивающиеся у части больных абсцессы локализуются чаще в группе приводящих мышц и наружной поверхности бедра. Рентгенологически выявляются остеопороз образующих сустав костей, сужение суставной щели, инфильтрация сумки сустава, деструкция суставных поверхностей Нередко наблюдаются различные нарушения сустава вплоть до формирования фиброзно-костного анкилоза в порочном положении, контрактуры сустава и функционального укорочения нижней конечности. Туберкулез коленного сустава занимает третье место по частоте среди других локализаций костно-суставного туберкулеза На первых стадиях процесса развивается синовит. Клиника развивается медленно и проявляется нарастанием симптомов воспаления — припухлостью, выпотом, сгибательной контрактурой сустава; в последующем присоединяются мышечная гипотрофия, комбинированные контрактуры, значительное ограничение движений. Местные изменения значительно превалируют в сравнении с общими симптомами заболевания. Процесс часто сопровождается абсцессами и свищами. Рентгенологически определяют остеопороз костей, деструктивные изменения и сужение суставной щели В стадии затихания воспалительные явления постепенно регрессируют, сустав становится безболезненным, однако сохраняются трофические и анатомо-функциональные нарушения, приводящие к утрате опорной функции ноги. Дифференциальную диагностику костно-суставного туберкулеза проводят с тремя основными группами заболеваний: неспецифическими поражениями костей и суставов (инфекционными, ревматоидными, посттравматическими), дистрофическими поражениями (артрозами различного происхождении: идиопатическими, диспластическими, посттравматическими и постинфекционными) и опухолями (гемангиомой, хондромой, хондробластомой, остеобластокластомой, остеоидной остеомой, эозинофильной гранулемой, саркомой и метастазами злокачественных опухолей других органов)   Туберкулез трахеи и бронхов наблюдается у 0,5—1% больных туберкулезом легких. Патогенез и патоморфология. Туберкулез бронхов и трахеи обычно сопутствует поражению легких, может наблюдаться при всех формах туберкулеза органов дыхания, но чаще встречается при фиброзно-кавернозном, диссеминированном, инфильтративном туберкулезе, а также при первичных формах (первичный туберкулезный комплекс, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов). Согласно патоморфологическим признакам туберкулезное поражение бронхов и трахеи делят на продуктивное, инфильтративное, язвенное и рубцовое. В стенке бронха под эпителием формируются типичные туберкулезные бугорки, которые сливаются между собой. Возникает нерезко очерченный инфильтрат ограниченной протяженности с гиперемированной слизистой оболочкой. При казеозном некрозе и распаде инфильтрата на покрывающей его слизистой оболочке образуется язва, развивается язвенный туберкулез бронха. Клиническая картина. Для поражения туберкулезом бронхов характерны упорный приступообразный кашель, который может беспокоить больного днем и ночью, сопровождается выделением небольшого количества мокроты и не прекращается при приеме противокашлевых средств. Беспокоят неприятные ощущения жжения, а также боль в области грудины, чаще с одной стороны, и боль между лопатками; Инфильтрат в стенке бронха может полностью закрыть его просвет, в связи с чем возможны одышка и другие симптомы нарушения бронхиальной проходимости. При аускультации легких выслушивается свистящий шум и писк Туберкулез бронхов значительно утяжеляет течение легочного туберкулеза и усложняет его лечение. Трахеобронхоскопия в настоящее время является наиболее информативным методом диагностики туберкулеза бронхов и трахеи. Чаще встречается поражение бронха в виде стенозирующего ограниченного экссудативного инфильтратрата на слизистой оболочке Язвенный туберкулез бронхов в настоящее время встречается очень редко Туберкулез бронхов, вызванный распространением инфекции с лимфатических узлов на бронхиальную стенку, имеет характерные особенности. При первичном туберкулезе перфорации лимфатических узлов в прилежащие бронхи с образованием лимфобронхиальных свищей, с прорастанием специфических и неспецифических грануляций, напоминают эндобронхиальную опухоль ( При некрозе грануляций возникают язвенные поражения. Прорыв казеозных масс из лимфатического узла и особенно разрастание грануляций вызывают, как правило, сужение бронхиального просвета различной степени (рис. 13.48). При отсутствии каких-либо изменений в легких бронхофистулезный процесс может быть источником бактериовыделения. При заживлении туберкулезного процесса в стенке бронхаобразуются рубцовые изменения, нередко деформирующие и суживающие его просвет (рис. 13.49). Рентгенологическое отображение туберкулеза крупных бронхов складывается из прямых и косвенных признаков. К прямым симптомам, выявляемым с помощью рентгенотомографии и бронхографии, относятся изменения ширины просвета и толщины стенок бронха, а также выбухание или прерывистость внутреннего контура бронха на отдельных участках. К косвенным рентгенологическим симптомам относятся обусловленные туберкулезом бронхов различного рода нарушения вентиляции легких (гиповентиляция, клапанное вздутие, обтурационный ателектаз), нарушение дренажной функции бронхов (уровень жидкости в каверне), а также наличие бронхогенного обсеменения при отсутствии деструкции в легочной ткани. Больные с туберкулезом бронхов на момент постановки диагноза, как правило, уже состоят на учете у фтизиатра. Гораздо реже туберкулез бронхов выявляется при плановой флюорографии, у длительно лихорадящих лиц, пациентов с упорным кашлем и немотивированным кровохарканьем. Целенаправленное обследование осуществляется в условиях противотуберкулезного диспансера. Лучевые методы обследования. Рентгенография и КТ легких обнаруживает деструктивное поражение легких, деформацию бронхов, участки гиповентиляции и ателектаза. Вторичные изменения бронхов (стенозы, бронхоэктазы) выявляются в процессе бронхографии. Эндоскопия бронхов. Фибробронхоскопия позволяет установить локализацию и форму процесса: катаральный эндобронхит, инфильтративное, язвенное, рубцовое поражение слизистой, фистулу бронха. Однако даже отсутствие эндоскопических признаков специфического поражения не исключает диагноза туберкулеза бронхов. Подтвердить факт бактериовыделения позволяет исследование мокроты и лаважной жидкости на наличие МБТ. Неспецифические эндобронхиты характеризуются большей распространенностью, выраженной отечностью, гиперемией, иногда кровоточивостью слизистой оболочки, образованием обильного слизистого или гнойного секрета и меньшей степенью инфильтрации стенок бронхов. Эти изменения могут обусловить образование воспалительного стеноза, который обычно не достигает значительной степени. Кроме того, при неспецифическом эндобронхите в отличие от туберкулеза редко разрастаются грануляции, образуются язвы, свищи и рубцы в бронхах. Для верификации характера бронхиальных изменений рекомендуется производить биопсию патологических участков, исследовать бронхиальный секрет, мазки и смывы со стенок бронхов. В цитограмме можно обнаружить элементы неспецифического воспаления, между тем как при туберкулезе выявляются эпителиоидные и гигантские клетки Пирогова — Лангханса. Неспецифические эндобронхиты при соответствующем лечении ликвидируются быстрее, чем туберкулезные, и это надо учитывать при оценке данных повторных бронхоскопий. . Дифференциальная диагностика туберкулеза и опухолей бронхов основана на учете эндоскопической картины, а главным образом на результатах цитологического и гистологического исследования материала, полученного при биопсии, катетеризации, пункции и т. д. В зависимости от характера роста, локализации и стадии развития рака бронхов выявляются прямые и косвенные его признаки. К прямым относятся различного вида разрастания ткани (округлые, бугристые, типа малины или цветной капусты) или шероховатые утолщения на внутренней оболочке бронха. Они розового, белесоватого, красного или вишневого цвета, иногда с плотными наложениями на поверхности, а чаще с некрозом или изъязвлением, легко кровоточат при прикосновении. Косвенные признаки опухоли выявляются обычно при ее перибронхиальном росте. Они выражаются в сужении просвета бронха за счет смещения и выпячивания его стенок, а также в изменении слизистой оболочки, которая становится утолщенной, шероховатой и кровоточивой. Цвет слизистой оболочки меняется в связи со сдавлением и прорастанием опухолью сосудов бронха. |