доклад. Таким образом, возникли

Скачать 102.12 Kb. Скачать 102.12 Kb.

|

1 2 Актуальность исследования. В условиях современного мира с огромным потоком информации и ограниченным живым общением с природой и другими людьми человек сталкивается с множеством различных проблем, которые могут привести к стрессовым состояниям, агрессивному поведению, спровоцировать нервное и физическое истощение. Дети находятся в тех же объективных условиях, что и взрослые, но они гораздо меньше защищены от воздействий окружающей среды. У них еще недостаточно сформированы психические процессы, личностная и эмоционально-волевая сферы, представление о себе и мире. Кроме этого, дети сильно зависят от окружающих людей, которые зачастую испытывают нехватку свободного времени. В настоящее время основную роль в социальном развитии детей вынуждено взять на себя дополнительное образование, представленное различными творческими объединениями и имеющее большие потенциальные возможности в социальной адаптации и самореализации детей разных возрастов. Правильно организованная и искусственно созданная творческая среда позволяет решать широкий круг задач психофизического развития, а также благотворно влияет на воспитание толерантности и доброжелательного отношения к людям в рамках общей деятельности. В науке глубоко и разносторонне изучены вопросы развития личности человека, его социализации на разных возрастных этапах, в частности, в дошкольном возрасте. Существует также достаточно широкий круг работ, посвященных детскому фольклору и его педагогическим возможностям ( В.П.Аникина, О.И.Капица, М.Н.Мельников и др.). Однако на сегодняшний день существует ряд вопросов влияния фольклорно-танцевальной среды на социализацию детей дошкольного возраста. Не достаточно методических разработок. Таким образом, возникли противоречия: - между потенциальными возможностями фольклорно-танцевальной среды и созданием пространства общения (в случае фольклорно-танцевальных занятий это — пространство танцевального или игрового круга); - между введением норм и правил, регламентирующих нахождение детей в данной среде и использованием различных форм деятельности в этом пространстве (танец, пение, игра, импровизация). Решение этих противоречий определило проблему исследования: создание психолого-педагогических условий организации фольклорно-танцевальной среды, влияющей на социализацию детей дошкольного возраста. Объект выпускной квалификационной работы: социализация детей дошкольного возраста. Предмет фольклорно-танцевальная среда и ее влияние на социализацию детей дошкольного возраста. Цель выпускной квалификационной работы: выявить особенности социализации детей дошкольного возраста в условиях фольклорно-танцевальной среды. Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: - изучить и проанализировать научную и специальную литературу; - рассмотреть психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; - дать педагогическую характеристику фольклорно-танцевальной среды как условия успешной социализации дошкольников; - провести экспериментальную работу по созданию фольклорно-танцевальной среды и определить педагогические условия ее влияния на социализацию детей дошкольного возраста. Методологической основой исследования являются: фундаментальные научные теории о ведущей роли деятельности и общения в развитии личности, о единстве человека и общества, человека и природы (Б. М. Бим-Бад, Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, и др.); общая методология педагогической науки (Г.И.Батурина, Г.Н.Волков, А.С.Белкин, Б.М. Бим, М.Б. Кожанова, Л. А. Парамонова, Е.В. Бондаревская, Г. В. Лунина и др.), теория психологии личности (Л.И. Божович, А. В. Батаршев, Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А. Е. Писарева, В.С. Мухина, Ф.Ф. Харисов, А. Г. Асмолов, Р. С. Немов, Г. С. Абрамова.), теория социального становления личности (социализации) (А. В. Волохов, Г.М. Андреева, А. Г. Асмолов, Г. М. Бреслав, Н. В. Андреенкова, О. А. Герасименко, A.B. Мудрик и др.), теория управления и формирования личности в деятельности и общении (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н. В. Алешина, Ш. М. Арсалиев.) Для реализации цели и задач исследования использовались методы теоретического и эмпирического уровней познания: - анализ психолого-педагогической литературы, документации; - наблюдение, синтез, обобщение; - анализ творческой деятельности детей дошкольного возраста, педагогический эксперимент, статистические и математические методы обработки результатов. Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, заключение, список литературы и приложение. В первой главе были рассмотрены психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст характеризуется ускоренными темпами роста и ограниченными двигательными возможностями. Заметно изменяются пропорции тела. Повышается выносливость организма. В этом периоде ребенок активно взаимодействует с другими детьми и взрослыми. Иногда этот период называют игровым, так как игра, причем преимущественно коллективная, занимает центральное место в развитии высших психических функций на данном этапе. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра - самостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм общения. Ребенок начинает осознавать, что он - индивидуальность, появляется интерес к телесной конструкции человека. Для мышления в дошкольном возрасте характерен переход от наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода к словесному мышлению. Дети дошкольного возраста образно мыслят, но еще не приобрели взрослой логики рассуждения. Восприятие в этом возрасте утрачивает свой первоначально характер: эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время речь. Память становится доминирующей функцией. Наиболее сильный мотив для дошкольника - поощрение, получение награды, более слабый - наказание (в общении с детьми это в первую очередь исключение из игры). Регулировать свое поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей). В процессе творчества ребёнок дошкольного возраста начинает усваивать этическиенормы, принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять свое поведение этим нормам. Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным новообразованием дошкольного детства. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого себя. Таким образом, к концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная самооценка, самокритичность, развивается способность мотивировать самооценку. Появляется осознание себя во времени, личное сознание. Дошкольник осознает свои физические возможности, умения, нравственные качества. Подводя итог вышесказанному можно сказать, что дошкольный возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие человека. Этот возраст, как никакой другой насыщен очень важными достижениями в социализации детей, так как в этот период дети учатся овладевать собственными эмоциями, у них развивается мотивационная сфера, у детей появляется произвольное владение своим поведением и собственными действиями. Прочно закрепляется такая позиция как «Я и общество». Рассматривая специфику процесса социализации в работе были представлены мысли таких учёных как А.В.Запорожец, Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, и др. На первый план выдвигается задача приобщения детей дошкольного возраста к социальному миру, что означает для него “открытие путей для оптимального освоения норм общества, а главное расширение его способностей саморазвития. (Д.И. Фельдштейн) Следует отметить положения концепции В.В. Давыдова, Л.С. Выготского, А.А. Усовой, которые отмечают, что ребёнок дошкольного возраста способен усваивать и понимать систему информации о социальном мире. Таким образом философия, социология, педагогика и психология понимают под социализацией совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид воспроизводит определённую систему знаний, норм, ценностей и функционирует как полноценный член общества. В отечественной науке творчество нередко понимается как итог развития личности в системе общественных связей, закономерная ступень в развитии личности, овладевшей определённым социальным опытом. А.В. Мудрик полагает, что « в процессе жизнедеятельности, которая протекает в рамках макро-, мезо-, и микрофакторов, испытывая на себе их воздействие, избирательно усваивая их влияние, ребёнок приобщается к культуре, у него формируется определённая социальная направленность и в той или иной мере развивается творческая индивидуальность». Дополнительное образовательное учреждение на современном этапе должно реализовывать социально-педагогическую деятельность как целостной технологии перевода социальной ситуации развития ребенка в педагогическую – образовательную, воспитательную, обучающую, развивающую. Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с опорой на сотрудничество и взаимодействие с семьями воспитанников как важнейшего микрофактора для достижения полноценной социализации ребенка. Во второй главе было дано определение фольклорно – танцевальной среде, и её влиянию на социализацию детей дошкольного возраста. Среда - окружающие социально - бытовые условия , обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий. Фольклорно-танцевальное образовательное пространство является искусственно созданным, однако оно наиболее близко к естественому, так как основывается на одной из древнейших потребностей человека – потребности в самовыражении посредством танца. Следующая особенность – это устойчивость, тогда как большинство других видов деятельности держатся практически только на педагоге, а учащиеся не взаимодействуют друг с другом. В танцах ситуация иная. Если педагог переходит в танце на другое место или даже выходит из круга, то учащиеся сами могут продолжать танец. В хоровод можно войти и выйти из него в любой момент, чего нельзя осуществить в другой учебной деятельности. В фольклорно-танцевальной среде широко представлен пространственно-формирующий компонент, а также богатые педагогические возможности формирования и развития патриотизма и толерантности во время взаимоотношений учащихся. Учитывая возрастные особенности дошкольников и основные задачи их социализации, построение фольклорно-танцевального педагогического пространства сопровождается определёнными правилами и нормами поведения: с кем оказался рядом, с тем и танцуй, во время танца надо держать улыбку, когда держишься за руки, то правая рука открыта (повёрнута ладонью вверх), левая – закрыта (повёрнута ладонью вниз). Эти правила отражают базовые социальные положения: умение брать и отдавать, принимать особенности другого человека и взаимодействовать с ним в рамках общего дела (толерантность) и выражать своё доброе отношение к людям улыбкой. Но одной из наиболее важных, ключевых характеристик фольклорно-танцевальной среды является то, что она позволяет решать различные индивидуальные проблемы и задачи развития в условиях совместной деятельности. Каждое занятие базируется на трёх основных позициях: развитие коммуникативных навыков и оптимизация круга общения, формирование самосознания и коррекция самооценки, умение соблюдать правила и договариваться между собой. Так учащимся с завышенной самооценкой полезно само участие в хороводном танце, так как круг должен оставаться ровным, следовательно, ребёнок в силу общего правила должен двигаться наравне со всеми. Кроме того, можно вводить усложнённые элементы танца, требующие дополнительных усилий и повышенного внимания к совместной деятельности, а не к личности и успехам отдельного ученика. В случае заниженной самооценки благотворен эффект общего дела, когда каждый ребёнок становится частью целого, а положительный результат в виде исполненного танца внушает гордость любому его участнику. Отсутствие оценки и соревновательности, а также музыка с чётким и красивым ритмом, характерные для народных танцев, способствуют гармонизации внутреннего мира человека и его отношения к самому себе. Решая задачу коррекции низкой самооценки, можно предложить ребёнку роль помощника в процессе объяснения, разучивания танца. Если у него получается определённое движение, то он может показать его остальным. Фольклорные танцы просты и доступны, не требуют специальной подготовки. Правильно организованная фольклорно-танцевальная среда позволяет решать широкий круг задач психофизического развития и проблем социализации детей, благотворно влияет на формирование коллектива, воспитание толерантности, доброжелательного отношения к людям в рамках общей деятельности. На основании существующей программы школы – студии народного танца «Русские забавы» в этом учебном году было разработано и апробировано приложение к программе. Результаты были представлены в последней, экспериментальной части работы. В эксперименте учавствовали 20 детей и 60 родителей. В ходе работы были использованы два метода. Метод анкетирования родителей детей и метод наблюдения за детьми. Констатирующий этап был фиксирован в конце сентября (начало учебного года),а контрольный этап состоялся в конце марта. Результаты представленные в работе прослеживаются в диаграммах наблюдения за детьми и анкетирования родителей. Таблица 1. Наблюдения на констатирующем этапе.

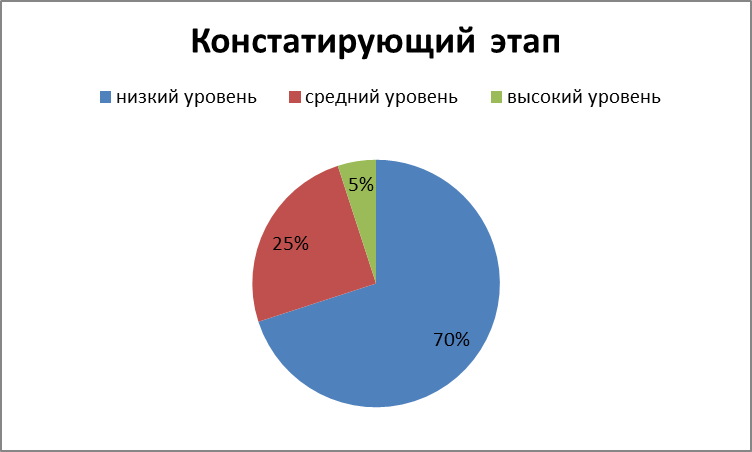

Рисунок 1. Диаграмма. Констатирующий этап наблюдения за детьми.  Результаты наблюдений на констатирующем этапе помогли выявить уровень сформировавшихся качеств. В результате анализа экспериментальных данных было выявлено, что одна девочка Анастасия М по всем критериям соответствовала высокому уровню, т. к. она набрала 7 баллов и проявляла интерес к музыкальным инструментам, к жизни и быту русского народа, соблюдала все нормы и правила, доказала свою самостоятельность и коммуникативность.Среднему уровню соответствовали 5 человек: Василий Н,Андрей К,Елена В,Данил Д и Влада В у них наблюдалась ярко выраженная самостоятельность и творческая активность, всем очень нравилась игра на музыкальных инструментах и так же на высоком уровне оказалось поведение в игровых ситуациях. Остальные же дети занимали пассивные позиции, не выражали ярко выраженный интерес.

Таблица 2. Результаты контрольного наблюдения.

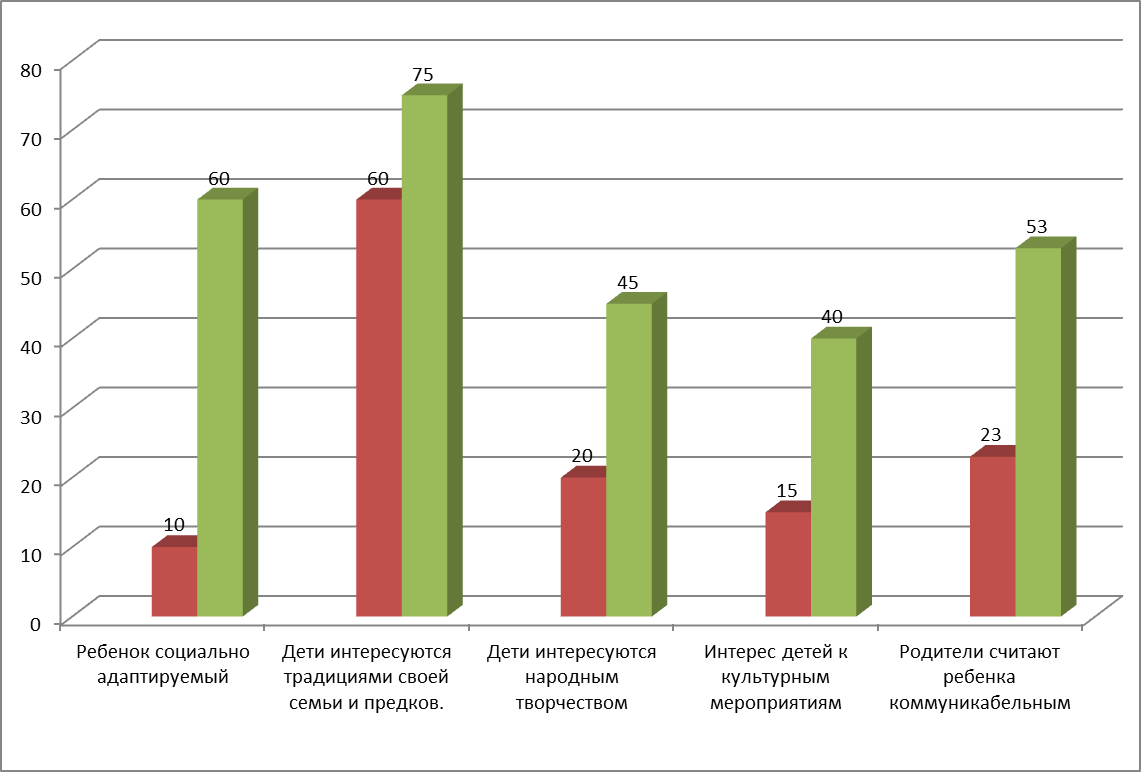

Рисунок 2.Диаграмма. Контрольный этап исследования.  На контрольном этапе наблюдения выразилась значительная динамика учащихся (Таблица 2).Высокий уровень уже наблюдается у 4 детей это 7 -8баллов. Значимый прогресс наблюдался у основной массы учащихся, а именно 15 детей из 20 набрали средний балл. Интуитивное тяготение к предметам народной культуры, интерес к танцевальному народному творчеству, проявление творческой активности. Дети стали самостоятельными, творчески активными, появилось понятие о соблюдении определённых норм и правил. Лишь Антон Аксёнов остался с низким уровнем, он набрал всего 3 балла, но незначительные проявления творческой активности и интерес к народному творчеству дают основания предположить о его дальнейшей динамике. На этапе констатирующего эксперимента значимыми являлись исходные данные об отношении родителей к проблеме исследования. Анкетирование родителей показало, что для большинства из них (60%) характерно положительное отношение к традициям, в семьях вспоминают традиции предков, рассказываются сказки, поют народные песни. Лишь (10%) родителей считают своих детей социально адаптируемыми в обществе, 20% детей интересуются народным творчеством,15% родителей вместе с детьми посещают культурные мероприятия, и лишь 23% считают своего ребёнка коммуникативным. Желание узнать больше, помочь педагогу по мере возможности в приобщении детей к традициям народа выразили желание все родители, это и стало хорошим подспорьем в работе. Контрольный срез выявил уровень усвоения детьми традиций народа и позволил установить позитивные изменения в представлениях дошкольников о традициях предков и умениях использовать их в самостоятельной и коммуникативной деятельности. Таблица 3. Результаты анкетирования родителей констатирующего и контрольного этапов.

Представленные данные показывают, что к концу опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе увеличилось количество детей высокого и среднего уровней. Результаты контрольного анкетирования родителей показало, что характерно возросло положительное отношение к традициям своей семьи 75%, вспоминают традиции предков, рассказываются сказки, поют народные песни. 60% родителей считают своих детей социально адаптируемыми в обществе, 45% детей интересуются народным творчеством, 40% родителей вместе с детьми посещают культурные мероприятия, особенно любят концерты и программы ШСНТ «Русские забавы», и 53% считают своего ребёнка коммуникативным. Эти этапы исследования свидетельствуют о состоявшихся позитивных изменениях в усвоении детьми экспериментальной группы представлений и умении использовать их в самостоятельной деятельности. Кроме этого в практику работы с детьми на будущее следует включить: -посещение выставок и мини-музеев; -совместную творческую деятельность детей и взрослых (педагогов, родителей, художников, музыкантов, артистов). Рисунок 3. Диаграмма результатов.  1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||