Курсач. Тампонирование скважин проводят в случаях, когда необходимо

Скачать 1.57 Mb. Скачать 1.57 Mb.

|

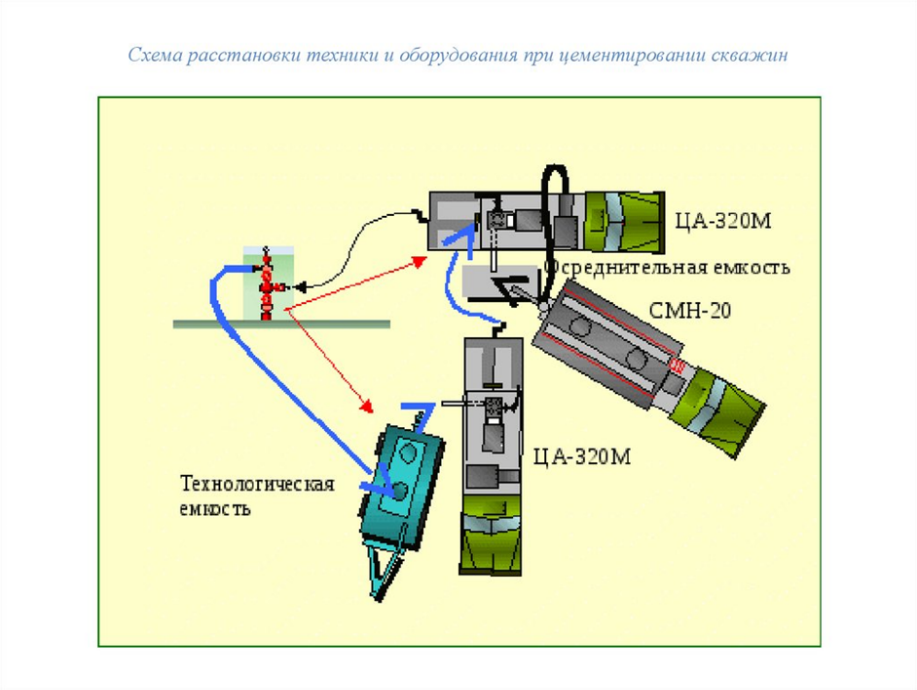

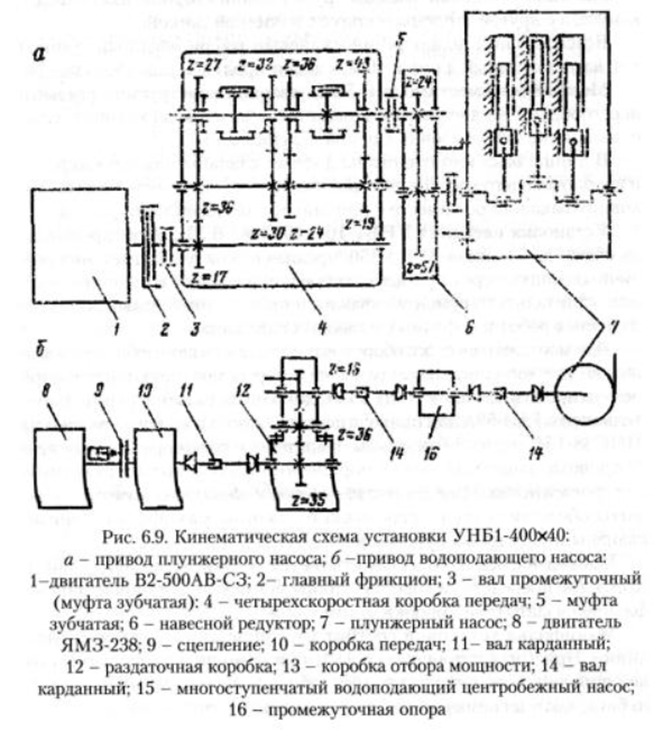

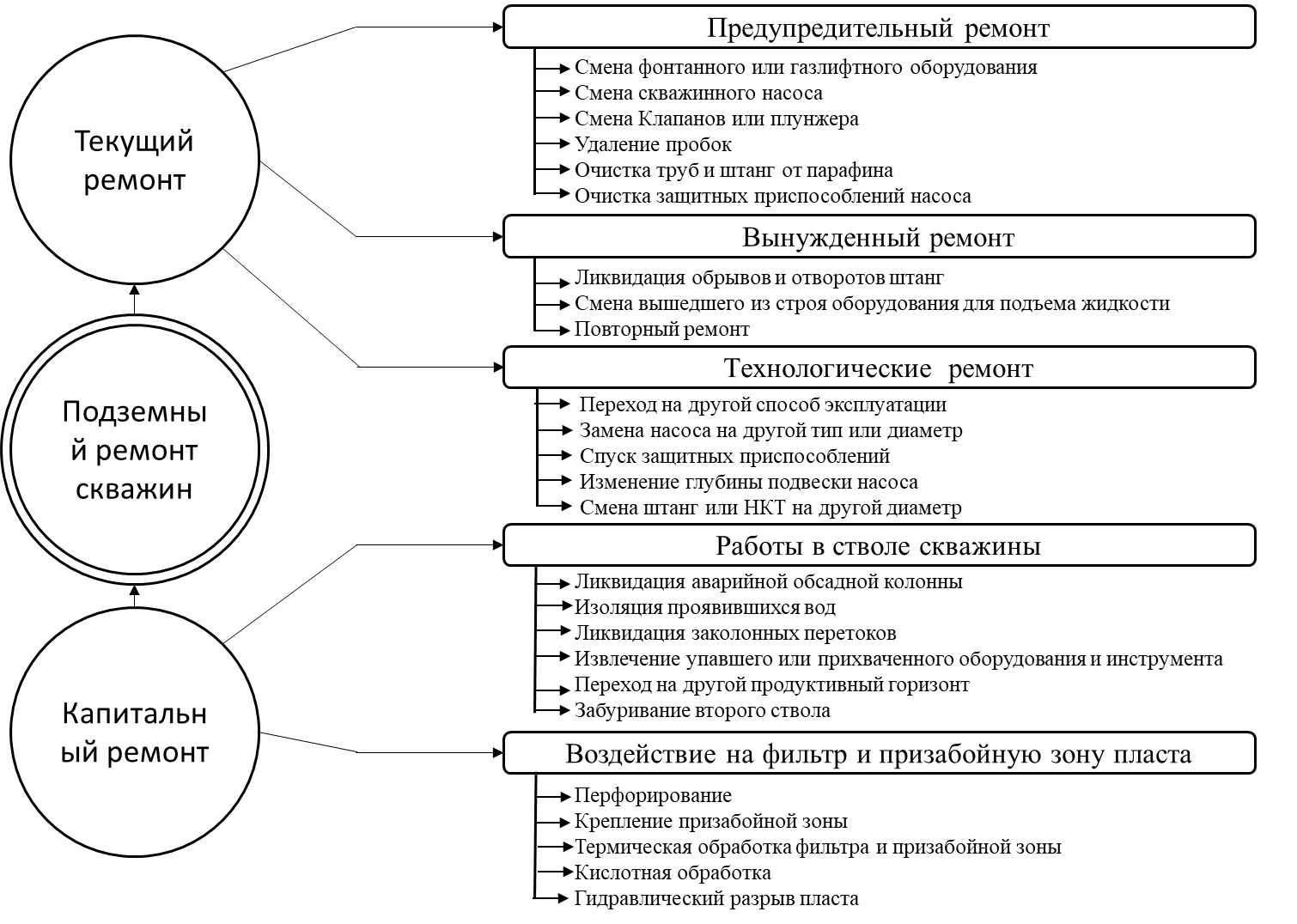

Рисунок 5 - Схема расстановки техники при цементировании скважин Для закрытия дефектов колонны или перфорированного интервала наиболее часто применяют колонну-«летучку». Для изоляции отверстий на небольшом интервале применяют специальные резинометаллические муфты, которые опускают в скважину в растянутом состоянии на специальной оправке и после расположения их на нужной глубине освобождают, в результате чего резиновая муфта сжимается и соответственно ее наружный диаметр увеличивается. Эта и подобные ей конструкции хороши тем, что имеют внутренний сквозной канал и поэтому могут использоваться для перекрытия отверстий в колонне, расположенных выше продуктивного пласта. При соблюдении схемы и требований расстановки оборудования при проведении РИР с соблюдением ТБ сводят к минимальному возникновению несчастных случаев и нарушений окружающей среды на площадке. 2.2 Ремонт оборудования 2.2.1 Ремонт спецтехники, применяемой при РИР Насосная установка УНБ1 - 400х40 применяется для нагнетания различных неагрессивных жидкостей при цементировании, гидропескоструйной перфорации, гидравлическом разрыве пластов и других промывочно - продавочных работах, проводимых на нефтяных и газовых месторождениях, устанавливается на колесной шасси и является основными агрегатом для проведения ремонтно-изоляционных работах. Силовая установка включает двигатель В2-500АВ-СЗ с главным Фрикционом и вентилятором, системы топлива, охлаждения и смазки, воздухоочистители, подогреватель, стартер с пусковым реле и другое вспомогательное оборудование. Двигатель через фрикционную муфту и промежуточный вал передает вращение валу коробки передач. Вращение с выводного вала коробки передач через зубчатую муфту передается приемному валу навесного редуктора плунжерного насоса. Трехплунжерный, горизонтальный одностороннего действия насос 14T1 состоит из гидравлической, приводной частей и редуктора. Механизм насоса работает по следующей схеме: от коробки передач вращение передается на вал-шестерню редуктора, от него на зубчатое колесо, которое соединено с коренным валом насоса зубчатой муфтой. Коренной вал приводит в движение шатуны и посредством их приводит в возвратно-поступательное движение крейцкопфы и плунжеры. Водоподающий блок, предназначенный для подачи чистой воды в цементосмеситель при затворении цементного раствора, включает центробежный насос, коробку отбора мощности, карданные валы и промежуточную опору. Манифольд насосной установки состоит из приемной, напорной наливной, сбросовой линий к основному плунжерному насосу и приемной, напорной линий к водоподающему насосу. Всасывающая линия центробежного насоса расположена с левой, а плунжерного насоса с правой стороны по ходу автомобиля. Вспомогательный трубопровод состоит из девяти труб высокого давления, семи шарнирных колен, 100-мм шланга всасывающего и 50-мм шлангов нагнетательного, сброса и продувки манифольда. Трубы высокого давления уложены в стойках, расположенных под и на настиле установки. Каждая труба с одной стороны имеет гнездо конуса, а с другой стороны конус с накидной гайкой. Всасывающий шланг резинотканевый гофрированный, длиной 4 м, нагнетательный длиной 10 м, а шланг продувки манифольда 5м. Мерный бак вместимостью 5,5 м³ сварной конструкции разделен перегородкой на две равные половины, в каждой из которых установлены указатели уровня с ценой деления 0,1 м³ В днище бака вмонтированы донные клапаны для плунжерного и водоподающего насосов, которые позволяют соединить каждую половину бака или обе вместе с приемными линиями манифольда.  а - привод плунжерного насоса; 6 -привод водоподающего насоса: 1-двигатель B2-500АВ-СЗ; 2- главный фрикцион, 3 - вал промежуточный, 4 четырехскоростная коробка передач, 5 муфта зубчатая, 6 - навесной редуктор, 7 - плунжерный насос, 8 - двигатель ЯМЗ-238, 9 - сцепление, 10 коробка передач, 11 - вал карданный, 12 - раздаточная коробка, 13 - коробка отбора мощности, 14 - кал карданный, 15 - многоступенчатый водоподающий центробежный насос 16 - промежуточная опорa Рисунок 6 - Кинематическая схема установки УНБ1-400х40 Для продления долговечности работы агрегата УНБ1-400х40 во время эксплуатации необходимо проведение его технического обслуживания и соблюдение графика планово предпредительного ремонта (ППР). При разборке плунжерных машин снимают крышки цилиндров, отсоединяют штоки от крейцкопфов и ползунов, вынимают поршень, сочлененный со штоком, из цилиндра. Мелкие отдельные детали и крепежные изделия по группам раскладывают в подготовленные ящики. Узлы машины располагают на площадке а определенном порядке, обеспечивающем свободным доступом , удобством разборки, ремонта и сборки. Перед разборкой узла помечают взаимными рисками, буквами или цифрами при помощи стальных маркировочных клейм входящие в узел детали. Прежде всего, отсоединяют трубопроводы смазочного масла и охлаждающей воды. Свободные концы заглушают, манометры, и датчики температуры отсоединяют. Снимают защитные кожухи полумуфт, поставку и коронки полумуфт. На торцах валов насоса и редуктора, редуктора и привода устанавливают приспособление для проверки центровки по полумуфтам. Расцентровка должна составлять не более 0,5 мм по параллельному смещению осей в обеих плоскостях и не более ±0,12мм - по излому осей в обеих плоскостях. Индикатором с точностью до 0,02 мм проверяют осевой разбег ротора. Осевой разбег ротора должен быть в пределах 0,2 - 0,3 мм. Для того чтобы снять опорно-упорный подшипник, необходимо отвернуть болты и сдвинуть на валу насоса уплотнительный фланец, а затем извлечь набивку сальника. После этого можно снять торцевую и верхнюю крышки корпуса подшипника. Методом свинцового оттиска, применив свинцовую проволоку, следует проверить натяг в опорной части; он не должен превышать 0,03 мм. С помощью щупа проверяют зазоры в масляных уплотнениях корпуса подшипника. Допускаются зазоры 0,380 - 0,495 мм. Сняв верхнюю половину опорного подшипника, проверяют верхний и боковой зазоры опорного подшипника на валу. Верхний зазор должен быть в пределах 0,10-0,16 мм, боковой -0,05 -0,08 мм. Сняв наружную часть упорного подшипника, необходимо по двум индикаторам часового типа проверить биение упорного диска. Допускается биение 0,02 мм С помощью рым-болтов проводят демонтаж упорного диска. Если диск не сдвигается, допускается снятие его предварительным подогревом паяльной лампой или газовой горелкой до температуры 100-110 °С. При этом следует предохранять вал от нагрева. Сняв внутреннюю часть упорного подшипника, приподнимают вал ротора и выводят нижнюю половину опорного подшипника поворотом его вокруг оси на 180°. Вал можно поднимать не более чем на 0,3 мм. Для снятия опорного подшипника необходимо снять верхнюю крышку его корпуса. Методом свинцового оттиска проверяют натяг крышки в опорной части; он не должен превышать 0,03 мм. Сняв верхнюю половину корпуса опорного подшипника, проверяют верхний и боковой зазоры в подшипнике по валу ротора. Верхний зазор должен быть в пределах 0,10 - 0,16 мм, боковой-0,05 - 0,08 мм. Замер выполняют с точностью до 0,02 мм. Приподняв вал, отсоединяют от корпуса сальника нижнюю часть опорно-упорного подшипника. Затем снимают с вала кольцо масляного уплотнения, фланец сальника и его корпус. С помощью индикатора часового типа измеряют зазор между уравновешивающим диском и уравновешивающим седлом. Зазор должен быть в пределах 0,05 - 0,10 мм. С помощью вытягивающего приспособления извлекают уравновешивающий диск и прочие детали. При разборке корпуса насоса первоначально снимают патрубок со стороны нагнетания; при этом необходимо закрепить диафрагмы во избежание их падения. Если это не дало эффекта, допускается съем деталей с применением подогрева их паяльной лампой или газовой горелкой до 100 - 110°С. Необходимо избегать нагревания вала. При разборке следует замерять зазоры в проточной части и межступенчатых уплотнениях. Качественный ремонт агрегата УНБ1-400-40 с соблюдением всех требований технологических операций ремонта увеличивает срок службы данного агрегата и его наработки. 3 Раздел подземного ремонта скважин 3.1 Классификация видов ремонта и операций, проводимых в скважинах Характерной особенностью подземного ремонта является то, что при различных его назначениях могут выполняться одни и те же операции. Например, при изменении глубины подвески ШСН и при гидроразрыве выполняют спуско-подъемные операции и т. п. Независимо от целей подземного ремонта одинаковые по своему содержанию операции, входящие в него, требуют использования одних и тех же специализированных машин и инструментов. При подземном ремонте выполняются следующие операции: - транспортные Доставка к скважине необходимого оборудования и инструмента; - подготовительные установка оборудования скважины и подготовка его к работе; - спуско-подъемные извлечение или спуск в скважину оборудования; - собственно операции ремонта: заключительные свертывание комплекса оборудования и подготовка его к транспортировке. Подразделение операций при подземном ремонте достаточно условно. В ряде случаев операции, собственно подземного ремонта занимают очень мало времени по сравнению со всеми остальными, например смена цилиндра трубного скважинного насоса. Иногда спуско-подъемные операции являются целью ремонта, например при изменении глубины спуска колонны подъемных труб. Подземный ремонт скважин включает в себя текущий и капитальный ремонты, текущий в свою очередь, подразделяется на предупредительный, вынужденный и технологические работы. - Предупредительный ремонт в зависимости от способа эксплуатации скважины включает следующие операции. При фонтанной или компрессорной эксплуатации: - спуск или подъем колони труб; - замену отдельных изношенных или имеющих дефекты труб; - установку или замену пакеров, якорей, газлифтных клапанов, клапанов отсекателей; - очистку внутренней полости труб от песка, парафина, солей или продуктов коррозии (с подъемом и без подъема труб на поверхность); - промывку пробок. При эксплуатации ШСН или ЭЦН к перечисленным операциям добавляют - спуск или подъем насоса, проверку его состояния, замену новым; - проверку и замену клапанных узлов; - проверку, очистку или замену защитных приспособлений насоca спуск; - подъем или замену подземного оборудования скважин оборудованных ЭЦН; - установку или замену клапанов отсекателей; Вынужденный ремонт проводят для устранения внезапно появившихся отказов или дефектов в работе оборудования: - ликвидация обрывов или отвинчивания колонны насосных штанг; - расхаживание заклиненного плунжера; - расхаживание прихваченных труб; При текущих ремонтах целесообразно совмещать несколько операций; например, при замене ШСН целесообразно очистить поднятые трубы от песка или парафина, осмотреть и отбраковать дефектные штанги и трубы и т. п. К технологическим работам относятся: - изменение глубины подвески рядов труб или их диаметров при фонтанной или газлифтной эксплуатации; - изменение глубины подвески насоса; - замена насоса на другой. Необходимо отметить, что такое деление операций на перечисленные группы достаточно условно, но оно приводится здесь для облегчения понимания назначения и целей всего многообразия работ, проводимых со скважиной и оборудованием, спущенным в нее. Например, образование пробок или отложений парафина может вызвать вынужденный ремонт, если наблюдение за работой скважины велось плохо и появление пробки привело к прекращению подачи, или предупредительный при постоянном наблюдения за работой скважин. Капитальный ремонт скважин включает в себя операции. связанные с ремонтом собственно скважины и воздействием на призабойную зону и пласт. Кроме того, обычно к ним относят сложные вынужденные операции текущего ремонта, например извлечение оборванных штанг и труб. Помимо обследования скважин и уточнения номенклатуры предстоящих к выполнению операций капитальный ремонт включает: - ремонтно-исправительные работы (герметизация устья, исправление и замена поврежденной части колонны, перекрытие дефектов в колонне, установка и разбуривание цементных пробок) - изоляционные работы, - крепление пород призабойной зоны, - очистку фильтра, переход на другой продуктивный горизонт, зарезку и бурение второго ствола. - ловильные работы. К капитальному ремонту могут быть также отнесены и работы, связанные с воздействием на призабойную зону и пласты: - кислотная обработка: гидравлический разрыв пласта: тепловое воздействие на призабойную зону.  Рисунок 6 - Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте Рассмотрение технологии подземных ремонтов показывает, что спуск-подъем штанг или труб присутствует практически во всех случаях. Исследования показывают, что на эти процессы уходит 70-90% всего времени, затрачиваемого на подземный ремонт. Работа по сокращению времени и трудоемкости спуско-подъемных операций ведется двух направлениях: - создание машин и механизмов для ускорения и облегчения труда бригад подземного ремонта в сочетании с совершенствованием технологии выполнения операций; разработка оборудования, исключающего вообще или значительно сокращающего отдельные операции спуска-подъема. В качестве примера первого направления можно привести создание автомата АПР-2 (автомат Молчанова) с комплексом инструментов, в качестве второго - эксплуатацию скважин с помощью вставных насосов (исключающих необходимость подъема труб при смене насоса) или использование гибких штанг, при подъеме и спуске которых исключается разборка колонны и т.п. Что касается остальных операций, выполняемых при подземном ремонте, то анализ показывает, что они механизированы в значительно большей степени и длительность их проведения обусловлена не физическими возможностями людей, выполняющих эти операции, а технологией проведения операций и техническими характеристиками оборудования. 3.2 Технология проведения подземного ремонта скважин 3.2.1 Технология проведения РИР Селективные методы (материалы) обладают избирательной способностью ограничения притока пластовых вод. Ранее разрабатывались селективные методы, основанные на использовании в качестве изоляционных реагентов пересыщенных растворов твердых углеводородов (парафин, церезин, озокерита в керосине, парафиновых отложений в нефти, латекса, натриевых солей нафтеновых кислот. Преимуществом методов этой группы является возможность применения их без точных сведений о местоположении водонасыщенных интервалов и проведения водоизоляционных работ без разделения водо- и нефтенасыщенных интервалов. Однако ни один из перечисленных методов не нашел широкого применения из-за низкой эффективности, и это обусловливает поиск более эффективных изоляционных материалов. С учетом природы селективных водогазоизолирующих материалов в настоящее время методы их применения можно разделить на 3 группы: I - методы, основанные на закачке в пласт органических полимерных материалов; II - методы, основанные на применении неорганических водоизолирующих реагентов; III - методы, основанные на закачке в пласт элементорганических соединений. Наиболее изученными и освоенными отечественной промышленностью методами селективной изоляции и ограничения притока пластовых вод в нефтяные скважины (первая группа) являются методы, основанные на использовании водорастворимых полимеров акрилового ряда, которые нашли также широкое применение за рубежом. В качестве водоизолирующего материала из акриловых водорастворимых полимеров используются в основном полиакрилонитрил (гипан) и полиакриламид (ПАА). Применение гипана ограничено в условиях месторождений Западной Сибири низкой минерализацией пластовых и закачиваемых вод. Использование ПАА ограничивается трудностями при приготовлении растворов, низкой технологичностью в зимних условиях. Из соединений акрилового ряда применяются для селективной изоляции также мономеры акриламида, сополимеры метакриловой кислоты и метакриламида и др. Механизм изоляции водопритоков данными соединениями также основан на взаимодействии их с солями пластовых вод или адсорбции полимеров на водонасыщенной породе, снижающей проницаемость для воды. Находят применение также полиолефины (полиэтилен низкого давления, полипропилен и др.). Они растворяются в нефти и находятся в твердом состоянии при контакте с пластовой водой. Для селективной изоляции применяются также нефтесернокислотные смеси (НСКС), тяжелые нефтепродукты (гудрон, битум). Но коллекторские свойства, минерализация пластовых вод, температура нефтяных месторождений Западной Сибири не дают основания рекомендовать к широкому применению вышеперечисленные методы ограничения притока пластовых вод. Заслуживает внимания разработка метода, основанного на использовании полиизоцианатов и полиуретанов. Они инертны к нефти, а в присутствии воды образуют разветвленный пространственно сшитый твердый полимер. Применяются при высоких пластовых температурах (90-1500С), но эти материалы остро дефицитны. Из методов второй группы, основанных на использовании неорганических водоизолирующих реагентов, находят применение неорганические соли (их растворы), которые вследствии ионного обмена с солями пластовой воды или предварительно закачанной в пласт жидкостью, либо гидролиза пластовой водой образуют нерастворимые в воде осадки или гели. Наряду с минеральными солями для ограничения водопритоков в нефтяных скважинах могут использоваться отдельные химические элементы, например, магний, который способен реагировать с водой с выделением нерастворимого осадка гидроокиси магния. Реализация этих методов сдерживается дефицитностью реагентов, их токсичностью, возможностью осложнений при выполнении водоизоляционных работ. В последние годы разработаны водоизолирующие материалы на основе силикатов щелочных металлов, в частности жидкого стекла (R |