Лекция 1.. Техобслуживание, эксплуатация и администрирование станций, сеть управления телекоммуникациями (tmn) Тестовые испытания и приемка

Скачать 278.09 Kb. Скачать 278.09 Kb.

|

|

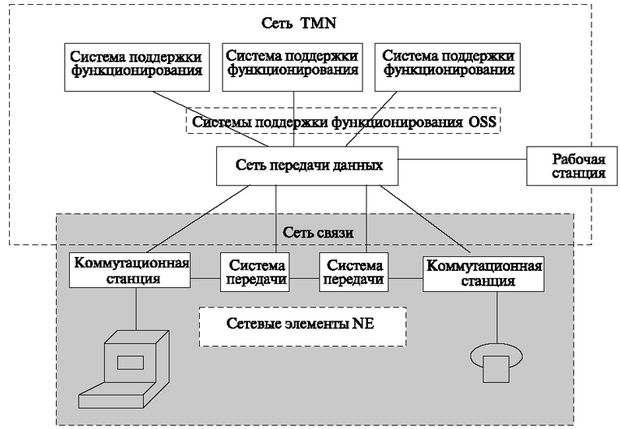

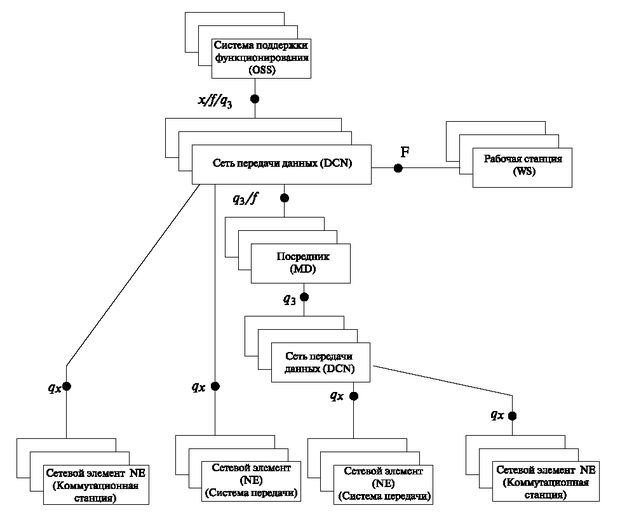

Рис. 7.1. Связь между сетевым элементом и системами поддержки функционирования: а) функциональная схема; б) информационное дерево (Телефонная сеть общего пользования) Агент — это часть программ распределенного процесса, которая непосредственно управляет соответствующими объектами. Она "несет ответственность" за выполнение команд, направляемых ему менеджером, и за информирование менеджера о поведении подведомственных объектов с помощью уведомлений. Эти программы содержат необходимые базы данных TMN. При обмене они используют сообщения типа "событие", запускающее процесс на одной из сторон, и ответные отклики "операции". Передача таких сигналов (но не обработка) не зависит от их содержания, что характерно для так называемых объектно-ориентированных процессов. Рассматриваемые выше положения и определения объектов сети TMN и составляют существо объектно-ориентированного подхода к работе TMN. Напомним основные признаки такого подхода. Информационный обмен описывается в терминах управляемых объектов (NE — сетевых элементов), рассматриваемых как некоторые ресурсы, над которыми осуществляется управление или которые служат для поддержки определенных функций по управлению. Управляемый объект является абстракцией такого ресурса, отображающей его свойства с точки зрения управления. Управляемый объект может представлять отношение между ресурсами или комбинацию ресурсов (например, сеть). Каждый управляемый объект принадлежит некоторому классу объектов, который может быть подклассом другого класса. Подкласс наследует все свойства класса, из которого он выделен, и уточняет определение класса добавлением новых свойств к тем, которые положены в основу выделения вышестоящего класса. Различные классы могут быть представлены в виде дерева, показывающего иерархию наследуемых свойств. Например, класс аппаратуры систем передачи разделяется на подклассы аналоговых и цифровых систем; цифровые сети могут делиться на плезиохронные и синхронные и т. д. Управляемый объект характеризуется: атрибутами; операциями управления, которые могут быть к нему применены; уведомлениями, которые им генерируются; поведением, являющимся реакцией на команды управления или на другие воздействия. Структура системы, подлежащая управлению, является распределенной, поэтому управление сетью является распределенным процессом. Это влечет необходимость организации обмена информацией между процедурами управления для целей мониторинга и контроля различных физических и логических сетевых ресурсов (ресурсов коммутации и передачи). В качестве протокола для передачи управляющих сообщений используются обычные протоколы системы передачи данных, работа которых не опирается на конкретные атрибуты данных: протокол общей управляющей информации (CMIP — Common Information Management Protocol) и протокол передачи файла доступа и менеджмента (FTAP — File Transfer, Access and Management). Физическая архитектура Согласно концепции, сеть управления (TMN) отделена от сетей связи и подключается к телекоммуникационной сети с помощью интерфейса. Однако концепция допускает использование телекоммуникационной сети для обмена информацией между элементами TMN. Взаимная связь между TMN и телекоммуникационной сетью показана на рис.7.2. В качестве сети, которая обеспечивает связь между NE и OSS, используется сеть передачи данных.   Рис. 7.2. Взаимосвязь между системой управления TMN и сетью связи TMN может использовать части сети электросвязи для обеспечения своих соединений. Такими частями могут быть: сети общего и частного пользования, в том числе узкополосные и широкополосные сети с интеграцией служб (ISDN), сети подвижной связи, интеллектуальные сети; сама сеть TMN; оконечная аппаратура систем передачи (мультиплексоры, аппаратура кроссовой коммутации, преобразовательная аппаратура и т. д.); цифровые и аналоговые системы передачи (кабельные, волоконно-оптические, радио, спутниковые и т. д.); цифровые и аналоговые коммутационные станции; системы сигнализации; УАТС и оконечное абонентское оборудование. Для сети, изображенной на рис.7.2, определены эталонные точки (рис.7.3), в которых задаются стандартные протоколы. Рис.7.3. отличается от предыдущего введением двух элементов — сети передачи данных внутри TMN и элемента "посредник" (MD — mediator). Введение второй сети передачи данных указывает на более общий случай по сравнению с рис.7.2., когда сеть TMN имеет собственную сеть обмена данными. Медиатор (посредник) вводится для физического и информационного согласования сети связи и сети TMN.  Рис. 7.3. Эталонные точки при взаимосвязи системы TMN и сетью связи Согласно концепции TMN, на рис.7.3. можно выделить элементы, на которых строится система связи (строительные блоки — building blocks): сетевой элемент ( NE ); медиатор ( MD ); рабочая станция ( WS ); Q -адаптер (в точках сопряжения q3 и q2 ). Сеть передачи данных в число строительных блоков не включается. Функциональная архитектура и ее связь с физической Указанные выше строительные блоки могут выполнять следующие функции: Функции сетевых элементов (NEF — Network Element Function), которые являются моделью произвольного элемента сети, подлежащего управлению. К ним относятся: базовые телекоммуникационные функции, которые обеспечивают обмен данными между пользователем и сетью связи (в спецификациях TMN не конкретизируются), и функции управления, позволяющие сетевому элементу выступать в роли агента. Функции поддержки функционирования системы — OSF (Operations System Function), обеспечивающие выполнение функций OSS-TMN по обработке, хранению и поиску управляющей информации. Эти ФБ формируют ядро TMN; в соответствии с иерархией определяются ФБ OSF четырех уровней: управления элементами (OSF-NE); управления сетью (OSF-N); управления обслуживанием (OSF-S); административного управления (OSF-B). Посреднические функции ( MF — Mediation Functions), т. е. функции обмена информацией между блоками NEF (или QAF) и OSF. Один блок MF способен соединить систему поддержки операций с несколькими сетевыми элементами или Q -адаптерами. Кроме того, сами блоки MF могут объединяться в каскады. Среди блоков данного класса стоит специально отметить те, которые расширяют функциональность OSF (например, обеспечивая хранение и фильтрацию управляющей информации) и NEF (в частности, преобразуя такую информацию из локального представления в стандартное). Функции рабочих станций, обеспечивающие пользовательский интерфейс (WSF — Work Station Function), посредством которого обслуживающий персонал и пользователи сети взаимодействуют с сетью управления. QAF — функции Q -адаптера ( QAF ), которые предназначены для взаимодействия с сетевыми элементами или системами поддержки операций, имеющими непредусмотренные в TMN интерфейсы. Каждый строительный блок может выполнять одну или несколько из перечисленных функций. Варианты размещения этих функций показаны в таблице 7.2.

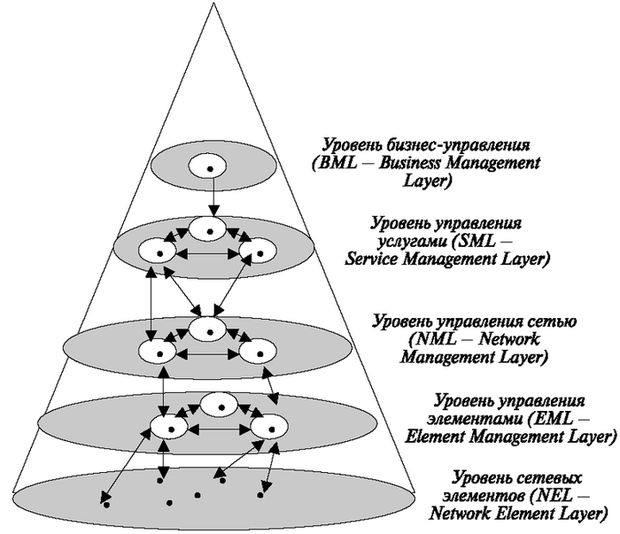

Для обмена между функциональными блоками определены эталонные точки, в которых задаются протоколы обмена между процессами, показанными на рис.7.3. Каждая из определенных выше эталонных точек реализуется физически в виде соответствующего интерфейса. Интерфейс f служит для связи рабочих станций с системами поддержки функционирования и посредниками (медиаторами). Интерфейс х — для взаимодействия систем с системами поддержки функционирования других сетей TMN. Интерфейсы q обеспечивают взаимодействие сетевых элементов, систем поддержки функционирования, посредников (медиаторов) и Q -адаптеров через сеть передачи данных. Интерфейс q3, которому в TMN отведена центральная роль, служит для стыка с сетью передачи данных систем поддержки функционирования, систем поддержки функционирования посредников в Q -адаптеров и сетевых элементов со встроенными функциями посредника. Интерфейс qx используется при подключении сетевых элементов и Q -адаптеров к посреднику. Интерфейсы TMN представляют собой формально определенный набор протоколов, процедур, форматов сообщений и семантики, используемых для передачи информации с использованием свойств управления в рамках объектно-ориентированной системы. На сегодняшний день наиболее проработанным интерфейсом TMN является q3, детали протоколов которого определены в рекомендациях Q.811 и Q.812. Иерархия протоколов TMN Это пирамида — логическая многоуровневая архитектура (LLA — Logical Layered Architecture) классифицирует задачи по сложности управляемых элементов (от отдельных устройств на сети до межкорпоративных сетей). Пирамида уровней системы управления TMN показана на рис.7.4.  Рис. 7.4. Уровни системы управления сетью связи На рисунке условно показаны составляющие каждого уровня и их возможные взаимосвязи. Рассмотрим их, начиная с нижнего уровня. Уровень сетевых элементов (NEL — Network Element Layer) играет роль интерфейса между, как правило, базой данных со служебной управляющей информацией (MIB — Management Information Base), находящейся на отдельном устройстве, и инфраструктурой TMN. Эта база данных относится к таким сетевым элементам, как, например, коммутационные станции, системы передачи, мультиплексоры, комплекты тестового оборудования. К нему относятся Q -адаптеры и собственно сетевые элементы, которые согласуют работу сети связи и TMN. Уровень управления элементами (EML — Element Management Layer) соответствует системам поддержки функционирования (OSS), контролирующим работу групп сетевых элементов. Этот уровень позволяет управлять группами сетевых элементов. На этом уровне реализуются управляющие функции, которые специфичны для оборудования конкретного производителя, и эта специфика маскируется от вышележащих уровней. Примерами таких функций могут служить выявление аппаратных ошибок, контроль энергопотребления и рабочей температуры, сбор статистических данных, измерение степени использования вычислительных ресурсов, обновление микропрограммных средств. Данный уровень включает в себя посреднические устройства (хотя физически они могут принадлежать и к более высоким уровням), взаимодействующие с OSS через интерфейс q3. Уровень управления сетью (NML — Network Management Layer) формирует представление сети в целом, базируясь на данных об отдельных сетевых элементах, которые передаются системами поддержки операций предыдущего уровня через интерфейс q3 и не привязаны к особенностям продукции той или иной фирмы. Другими словами, на этом уровне осуществляется контроль взаимодействия сетевых элементов, в частности, формируются маршруты передачи данных между оконечным оборудованием для достижения требуемого качества сервиса (QoS), вносятся изменения в таблицы маршрутизации, отслеживается пропускные способности отдельных каналов, направлений и маршрутов, оптимизируется производительность сети и выявляются сбои в ее работе. Уровень управления услугами (SML — Service Management Layer) охватывает те аспекты функционирования сети, с которыми непосредственно сталкиваются пользователи (абоненты или другие сервис-провайдеры). В соответствии с общими принципами LLA на этом уровне используются сведения, поступившие с уровня NML, но непосредственное управление маршрутизаторами, коммутаторами, соединениями и т. п. здесь уже невозможно. Вот некоторые функции, относящиеся к управлению услугами: контроль качества обслуживания (QoS) и выполнение условий контрактов на обслуживание (SLA — Service Level Agreement), управление регистрационными записями и подписчиками услуг, добавление или удаление пользователей, присвоение адресов, биллинг, взаимодействие с управляющими системами других провайдеров и организаций (через xинтерфейс). Уровень бизнес-управления (BML — Business Management Layer) рассматривает сеть связи с позиций общих бизнес-целей компании-оператора. Он относится к стратегическому и тактическому управлению, а не к оперативному, как остальные уровни LLA. Здесь речь идет о проектировании сети и планировании ее развития с учетом бизнес-задач, о составлении бюджетов, организации внешних контактов и пр. Таким образом, уровни LLA задают функциональную иерархию процедур управления сетью без физической сегментации административного программного обеспечения. Причина появления этой иерархии — в необходимости логического отделения функций управления отдельными сетевыми элементами от функций, относящихся к их группам и сетевым соединениям. Понятно, что приближение административных процедур к тем ресурсам, на которые направлено их воздействие, повышает эффективность управления. Кроме того, иерархия LLA позволяет использовать открытые стандартные интерфейсы для организации взаимодействия между разными уровнями. Работы на каждом из уровней по рис.7.4 выделены пять функциональных областей (рис.7.5): устранение неисправностей; управление качеством; управление конфигурацией; управление безопасностью; управление расчетами. Они определяют общий набор протоколов и услуг, обеспечивающих обмен управляющей информацией при взаимодействии между управляющим процессом и управляемым ресурсом с использованием общего набора сообщений. Он определяется в рекомендациях МСЭ-Т: M3200 "Услуги управления TMN", которые, в частности, вводят концепции "Управление телекоммуникациями" и "Область управления". Конкретные услуги подробно определяются в следующих документах серии M.32xx: M.3201 (управление трафиком); M.3202 (управление системами сигнализации); M.3203 (управление пользовательскими сервисами): M.3207.1 (управление каналами B-I SDN; в более ранней редакции — M.3205) и др. Рассмотрим более детально эти услуги (рис.7.5).  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||