Гистология. Тема 1 Основные зачатки и формирование лица

Скачать 277.41 Kb. Скачать 277.41 Kb.

|

6. Формирование зубного мешочка. Производные зубного мешочкаМезенхима, окружающая зубной зачаток ,образует зубной мешочек. В дальнейшем из этого зачатка развивается периодонт. Клетки , вступающие в контакт с дентином корня, дифференцируются в цементобласты и откладывают цемент. Наружные клетки зубного мешочка формируют соединительную ткань периодонта. Зубной мешочек характеризуется более активным синтезом коллагена вокруг зубного мешочка и в сосочке разрастается сеть капилляров, причем в последнем формируются группы капилляров, соответствующие расположению будущих корней зуба. Производные: зубной мешочек дает начало цементу и периодонту 7. Стадия аппозиции и созревания . Дифференцировка амелобластов и одонтобластов. Стадия оппозиции и созревания - это завершающие этапы развития зуба В стадии аппозиции начинается формирование матрикса эмали, дентина и цемента . Образование дентина происходит за счет одонтобластов , которые синтезируют тонкие преколлагеновые волокна , формируют плащевой и околопульпарный слои предентина. Одонтобласты в состав предентина и дентина не входят, остаются в наружных слоях зубного сосочка. В стадию созревания происходит полное обызвествление матрикса этих частей зуба. Но полного обызвествления не происходит , и внутри зуба остается слой необызвествленного околопульпарного дентина. Дифференцировка амелобластов. -Из клеток внутреннего эмалевого эпителия дифференцируются клетки преамелобласты(цилиндрической формы) -Преамелобласты реполяризуются, их ядра смещаются из центральной части клетки в апикальную (область, противоположную базальной, контактирующей с базальной мембраной) Преамелобласты индуцируют дифференцировку наружных клеток зубного сосочка в одонтобласты. -Базальная мембрана между преамелобластами и одонтобластами исчезает. -Преамелобластам вступают в контакт с только что сформированным предентином и дифференцируютс в амелобласты. Дифференцировка одонтобластов -Преамелобласты индуцируют дифференцировку одонтобластов из наружных клеток зубного сосочка. Мезенхимные клетки вытягиваются, ядро смещается из центра клетки в противоположном от базальной мембраны направлении. Таким образом, при реполяризации ядра амелобластов и одонтобластов, расположенных по обе стороны от исчезающей базальной мембраны, расходятся в противоположные стороны (зеркально). 8. Гистогенез эмали и дентина Гистогенез – это заключительный этап, в течение которого происходит образование эмали , дентина , цемента , пульпы Этап гистогенеза начинается в конце 3-го месяца эмбрионального развития и продолжается до прорезывания зубов. 1)Образование дентина происходит одонтобластами . Они синтезируют коллаген и компоненты органического матрикса дентина , волокна которого первоначально откладываются на вершине зубного сосочка . Образующиеся у одонтобластов периферические отростки замуровываются откладывающимся коллагеном , формируя дентинные канальцы. Обызвествление органического матрикса дентина начинается на 5м месяце эмбрионального развития . 2)Эмаль , которая образуется за счёт эпителиальных клеток эмалевого органа , появляется на верхушке зубного сосочка вскоре после первых отложений дентина и имеет призматическую структуру . Процесс формирования эмали происходит два этапа: первоначально образуется органическая основа призм , а затем происходит их обызвествление ( созревание эмали ). В этот период происходит дальнейшая дифференциация энамелобластов . Формируется 2 типа клеток . типа участвуют в транспорте неорганического компонента эмали. Для этих клеток характерно высокое содержание кальцийсвязывающих белков . типа осуществляют удаление из эмали органических веществ и воды . Завершающим этапом деятельности энамелобластов является участие в образовании кутикулы эмали . 9. Развитие корня зуба. Развитие корней начинается после рождения. Края эмалевых органов, в которых происходит переплетение внутренних и наружных амелобластов, растут и удлиняются в виде эпителиального влагалища, направленного к будущему зубному корню. Под эпителиальным влагалищем на стороне зубной пульпы образуется слой одонтобластов, которые затем вдоль нее выделяют шейный и коренной дентин. Клетки внутреннего слоя соединительнотканного зубного фолликула, который на данной стадии развития покрывает всю зубную закладку, дифференцируются в цементобласты и располагаются снаружи по отношению к коренному дентину. В области шейки и корня зуба эти цементобласты образуют вещество, по своему составу подобное основному веществу кости — зубной цемент. С одной стороны , по мере роста корня в длину сформированная ранее коронка постепенно выталкивается из альвеолы – происходит прорезывание молочного зуба . С другой стороны, идёт усиленное образование костного вещества на дне костной ячейки . 10. Прорезывание зуба. Смена зубов Прорезывание зуба-процесс его осевого перемещения из места закладки и развития внутри челюсти до появления коронки в полости рта . 1)Приближение коронки зуба к эпителию слизистой рта . 2) Пролиферация и слияние лежащих друг против друга участков слизистой рта и редуцированного эмалевого эпителия . 3)Дегенеративные изменения эпителия и начало прорезывания коронки . 4)Формирование эпителия Десны и эпителия прикрепления . 5)Полное прорезывание зуба. Молочные зубы начинают прорезываться на 6-7-м месяце жизни ребёнка . Первыми прорезываются резцы, потом клыки , затем моляры. На процесс прорезывания оказывают влияние питания , заболевания , наличие витаминов и другие факторы . После прорезывания коронки зуба начинает развиваться корень . В ходе прорезывания постоянных замещающих зубов происходит разрушение и выпадение временных , которое включает прогрессивную резорбцию зубных альвеол, а в дальнейшем и корней зубов . По мере того, как постоянный зуб начинает своё быстрое вертикальное перемещение , он оказывает давление на альвеолярную кость , окружающую временный зуб. Вследствие этого давления в соединительной ткани , отделяющей коронку постоянного зуба от альвеолы временного зуба , дифференцируются остеокласты , которые активно включаются в процессы резорбции костной ткани. Тема 3 1. Общая характеристика строения зуба. Основу зуба составляет твёрдая обызвествлениях ткань- дентин ( образуется в ходе развития зуба) Снаружи дентин покрыт двумя другими твёрдыми обызвествленными тканями: эмалью и цементом ( располагаются в различных отделах зуба ) Анатомически в каждом зубе выделяют коронку, шейку и корень. Коронка ( анатомическая коронка ) – часть зуба , покрытая эмалью(самая твёрдая и наиболее минерализованная ткань организма человека , участвует в обмене веществ , которые могут проникать в неё ) Коронка (клиническая) – часть зуба , выступающая над поверхностью дёсен и обращённую в полость рта. Корень зуба состоит из дентина и покрыт снаружи слоем цемента( по строению сходен с костной тканью). Корень имеет конусовидную форму. К своему свободному концу суживается и оканчивается верхушкой , на которой имеются апикальные отверстия . Корень погружён в зубную альвеолу. Шейка зуба(анатомическая) – узкий участок соединения эмали с цементом , в области которого коронка переходит в корень Шейка зуба(клиническая) – зона плотного прикрепления эпителия Десны к зубу. Полость зуба. В ней различают коронковый ( составляет основную часть объема полости ) и корневой ( представлен суживающимися корневые каналом) Пульпа зуба заполняет полость зуба . Представляет собой рыхлую волокнистую соединительную ткань , содержит сосуды и нервы . Осуществляет питание дентина , обеспечивает чувствительность зуба, выполняет защитные функции. Пародонт. Обеспечивает прикрепление зуба к зубной альвеоле . В его состав входят цемент , периодонт, стенка зубной альвеолы и десна . Периодонт содержит толстые пучки коллагеновых волокон .Между коллагеновыми волокнами располагается основное вещество , содержащее много воды . Периодонт способствует амортизации жевательных нагрузок , сенсорная функция также . Органический матрикс дентина. Организация коллагеновых волокон в дентине. Околопульпарный и плащевой дентин Органический матрикс представлен: коллагеном I типа (95% всех органических веществ дентина) неколлагеновыми белками матрикса (например, остеонектин и остеокальцин) ферментами, расщепляющими коллаген и участвующими в ремоделировании дентина протеогликаны, ГАГ, ГП, фосфолипидами фосфофорином, участвующим в минералицзации матрикса Организация коллагеновых волокон в дентине: В дентине вывляют 2 слоя коллагеновых волокон: Плащевой дентин расположен на границе с эмалью. Он первым возникает в зубе. Характеризуется радиальным расположением коллагеновых волокон по отношению к длинной оси зуба, т.е. они ориентированы перпендикулярно к дентиноэмалевому соединению. Околопульпарный дентин - основная масса дентина, примыкающая к пульпе зуба. Он формируется после плащевого дентина и по сравнению с ним более минерализован. Коллагеновые волокна расположены параллельно дентиноэмалевому соединению. Неорганические компоненты дентина. Характер минерализации дентина. Предентин. Неорганический компонент: гидроксиапатит Са10(РО4)6(ОН)2 могут образовываться апатиты, содержащие ионы СО32-, Мg2+, F-, Nа+, Сl микроэлементы Fe3+, Ba2+, Sr2+, Zn2+ Минерализация дентина – отложение кристаллов гидроксиапатитов в дентине. Предентин – неминерализованный слой дентина, прелегающей к пульпе и пронизанная отростками одонтобластов. Это зона постоянного роста дентина. Минерализация дентина неравномерна. Зоны гипоминерализации: Интерглобулярный дентин – участки дентина неправильной формы, содержащие необызвествлённые коллагеновые волокна и между ними глобулы обызвествленного дентина и расположенные в наружной 1/3 коронки параллельно дентино-эмалевой границе. Зернистый слой Томса – расположен в корне зуба между дентином и цементом и содержит мелкие слабообызвествленные участки (зёрна) вдоль дентино-цементной границы. Первичный, вторичный, третичный дентин. Первичный дентин образуется в период формирования и прорезывания зуба, составляя основную часть этой ткани. Линии параллельны. В дентине временных зубов хорошо заметна неонатальная линия, которая разделяет дентин, образовавшийся до и после рождения. Вторичный дентин(регулярный) образуется между основной массой дентина и предентином после прорезывания. Образуется медленнее первичного и менее минерализован. По сравнению с первичным дентином характеризуется менее упорядоченным расположением дентинных трубочек и коллагеновых фибрилл – линии могут изгибаться. Третичный дентин (иррегулярный, заместительный) образуется локально в ответ на действие раздражающих факторов. Обычно неравномерно и слабо минерализован и характеризуется неправильным ходом или даже отсутствием дентинных трубочек и разнообразными включениями. 5. Минерализация дентина. Глобулярный, интерглобулярный, перитубулярный дентин. Дентинные шары. Минерализация дентина – отложение кристаллов гидроксиапатитов в дентине. Процесс минерализации регулируют сами клетки одонтобласты, которые активно захватывают из кровеносных сосудов зубного сосочка многие ионы (Са2+, Mg2+, Na+, F-, PO43- и др.) и транспортируют их по отросткам одонтобластов в предентин, где ионы включаются в структуру апатитов. Процесс минерализации протекает в два этапа. Первый этап: Кристаллы гидроксиапатита концентрируются среди коллагеновых волокон предентина в виде дентинных шаров. Они постепенно увеличиваются в размерах и сливаются. Второй этап: Формируются новые области минерализации в виде аналогичных глобул, но уже в частично минерализованном предентине. Эти новые области формирования кристаллов становятся упорядоченными, организуются в слои, но вначале не сливаются. Глобулярный дентин – область дентина, где произошли первичная и вторичная минерализация и слияние дентинных шаров, на срезах начинают просматриваться округлые области просветления. Интерглобулярный дентин – участки дентина неправильной формы, содержащие необызвествлённые коллагеновые волокна и между ними глобулы обызвествленного дентина и расположенные в наружной 1/3 коронки параллельно дентино-эмалевой границе. Перитубулярный дентин – двойная концентрическая манжетка с плотной периферией, охватывающая просвет канальца. Перитубулярный дентин минерализован сильнее, чем межканальцевый дентин. Самые на- ружные и самые внутренние части минерализованы слабее срединной части манжетки. Дентинные шары - плотно прилегающие друг к другу элементы дентина сферической формы, представляющие собой комплексы радиально расположенных кристаллов извести. 6. Дентикли: строение, виды дентиклей Дентикли (пульпарные камни) – округлые или неправильнйо формы обызвествлённые образования разных размеров в коронковой или корневой пульпе. Они состоят из дентина или дентиноподобной ткани. Дентикли образуются с возрастом, поэтому чаще всего встречаются у пожилых людей. Виды: 1) По расположению в пульпе: Свободные – со всех сторон окружены пульпой Пристеночные – прилегают к стенке пульпарной полости Замурованные – окружены дентином 2) По составу: Истинные дентикли состоят из дентина, окруженного снаружи одонтобластами. Ложные дентикли — концентрические отложения обызвествленного материала вокруг некротизированных клеток. 7. Дентинные канальцы. Распределение в разных слоях дентина, функции. Прозрачный дентин Дентинные трубочки (канальцы) — тонкие, радиально пронизывающие дентин от пульпы до его периферии (дентино-эмалевой границы в коронке и цементо-дентинной границы в корне) и обусловливающие его исчерченность. Ход трубочек: В коронке слегка изогнуты и имеют S-образный ход; В области верхушек рогов пульпы, апикальной трети корня – прямые.

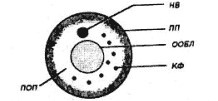

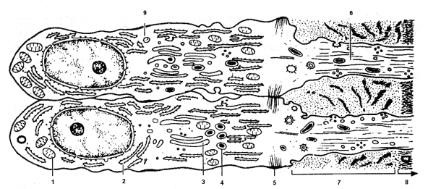

Строение:  **Пограничная пластика проходит по всей длине дентинной трубочки и содержит высокие концентрации гликозаминогликанов. Функции: 1) обеспечивают трофику дентина. Распределение в слоях: В околопульпарном дентине - прямые, В плащевом (вблизи своих концов) — V-образно ветвятся и анастомозируют друг с другом. Терминальное ветвление дентинных трубочек особенно отчетливо выражено в корневом дентине (тонкие боковые ответвления). Особенности: Плотность расположения дентинных трубочек значительно выше на поверхности пульпы (45-76 тыс./мм2 в коронке премоляров и моляров), чем около дентино-эмалевой границы (15—20 тыс./мм2); относительный объем, составляет около 30 % и 4 % дентина соотвественно. Диаметр дентинных трубочек уменьшается в направлении от пульпарного конца (2-3 мкм) к дентино-эмалевой границе (0,5-1 мкм). Дентинные трубочки могут в отдельных участках пересекать дентино-эмалевую границу и неглубоко проникать в эмаль в виде эмалевых веретен. Дентин, пронизанный канальцами, обладает высокой проницаемостью При кариесе дентинные трубочки служат путями распространения микроорганизмов. 6) В дентинных трубочках располагаются отростки одонтобластов, в некоторых нервные волокна, окруженные тканевой (дентинной) жидкостью (транссудат переферических капиляров пульпы; белковая). Склерозированный (прозрачный) дентин образуется в результате прогрессивного отложения перитубулярного дентина в дентинных трубочках, что вызывает их постепенное сужение и облитерацию. Приобретение дентином прозрачности обусловлено заполнением его трубочек, расположенных в определенном участке, минерализованным материалом. Причины: естественное старение патология (кариес, стирание) Склерозирование трубочек приводит к снижению чувствительности зуба. 8. Одонтобласты. Строение, функционирование, иннервация Одонтобласты — клетки, специфические для пульпы. Функции: образуют дентин (в ходе развития и после прорезывания); обеспечивают трофику дентина; барьерная функция благодаря межклеточным контактам; Клеточные тела одонтобластов располагаются на периферии пульпы, а их отростки (волокна Томса) направляются в дентин. Строение:  Форма: Плазматическая, кубическая, грушевидная(зависит от локализации и функциональной активности) Одонтобласты грушевидной и призматической формы обычно встречаются в коронковой пульпе(лежат плотно),наиболее компактное расположение одонтобластов характерно для рогов пульпы. В корневой пульпе плотность расположения одонтобластов ниже, вблизи коронки имеют веретеновидную форму, а по мере удаления от нее — кубическую или уплощенную. Форма клетки зависит от локализации и функциональной активности. - в ядрах одонтобластов преобладает эухроматин; небольшие скопления гетерохроматина лежат под ядерной оболочкой; имеются 1-4 крупных ядрышка; в призматических клетках овальное ядро расположено в их базальной части, а в кубических — сферическое ядро лежит центрально; Цитоплазма содержит развитый синтетический аппарат и секреторные гранулы (содержащие преколлаген и протеогликаны предентина); 4) Митохондрии тесно связаны с цистернами ГЭС; Промежуточные филаменты одонтобластов содержат виментин; В цитоплазме выявляются гранулы гликогена и мелкие липидные капли. Некоторые одонтобласты содержат большое число лизосом. Соседние одонтобласты связаны межклеточными соединениями щелевыми, плотными и десмосомами), -БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ, регулируя перемещение молекул и ионов между пульпой и предентином. Также образуют контакты с фибробластами, малодифференцированными клетками. 9. Эмаль. Свойства эмали, органические и неорганические компоненты эмали Эмаль — твердая, резистентная к изнашиванию минерализован ная ткань белого или слегка желтоватого цвета, покрывающая снаружи анатомическую коронку зуба и придающая ей твердость. СЕ- эмалевая призма Свойства: 1) защищает дентин и пульпу зуба от воздействия внешних раздражителей 2)твердость(противодействие механическим нагрузкам) 3)Хрупкость 4) Цвет эмали зависит от толщины и прозрачности ее слоя, минерализации 5)не содержит клеток, не способная к регенерации 6) имеет обмен веществ (обмен ионов) 7)проницаема в обоих направлениях Толщина слоя эмали максимальна в области жевательных бугорков постоянных зубов, где она достигает 2,3-3,5 мм; на латеральных поверхностях постоянных зубов она обычно равна 1-1,3 мм. Временные зубы имеют слой эмали, не превышающий 1 мм. Наиболее тонкий слой эмали (0,01 мм) покрывает шейку зуба. Компоненты эмали: 95 % - минеральных веществ (преимущественно гидроксиапатита, карбонатапатита, фторапатита и др.), 1,2% — органических( белки амелогенин, амелин, энамелины,тафтелин, ферменты и белки плазмы 3,8 % - вода 10. Организация эмали. Призменная и беспризменная эмаль. Проницаемость эмали Эмаль образована эмалевыми призмами и межпризменным веществом, покрыта кутикулой. Эмалевые призмы имеют головку и хвост, проходят пучками через всю ее толщу радиально (преимущественно перпендикулярно дентино-эмалевой границе, изогнутые в виде буквы S. Ход призм: В шейке и центральной части коронки временных зубов призмы располагаются почти горизонтально). Вблизи режущей кромки и краев жевательных бугорков они идут в косом направлении, а приближаясь к краю режущей кромки и к верхушке жевательного бугорка, располагаются вертикально. Длина призмы зависит от ее локализации. Расположение кристаллов гидросиапатита в эмалевых призмах упорядоченное — по их длиннику в виде «елочки». Призмы характеризуются поперечной исчерченностью, образованной чередованием светлых и темных полос с интервалами в 4 мкм. Предполагают, что темные и светлые участки эмалевой призмы отражают неодинаковый уровень минерализации эмали. Межпризменное вещество: -идентично эмалевым призмам, однако кристаллы гидроксиапатита в нем ориентированы почти под прямым углом к кристаллам, образующим призму; -степень минерализации ниже, чем у призм; - меньшая прочность; Эмаль имеет: ПОЛОСЫ ГУНТЕРА—ШРЕГЕРА - изменения в направлении хода пучков эмалевых призм на продольных шлифах в одних участках эмали оказываются рассеченными продольно (паразоны), в других — поперечно (диазоны). ЛИНИИ РЕТЦИУСА – идут косо от поверхности эмали к э-д границе(обеспечивают рост эмали) 3)ЭМАЛЕВЫЕ ПЛАСТИНКИ - листовидные дефекты минерализации эмали, содержащие белки эмали и органические вещества из полости рта. Тянутся от поверхности вглубь эмали и могут достигать дентиноэмалевой границы, а иногда продолжаются в дентин, гипоминерализованы 4)ЭМАЛЕВЫЕ ПУЧКИ – имеют вид конуса, вершиной перпендикулярны к э-д границе,гипоминерализованы 5)ЭМАЛЕВЫЕ ВЕРЕТЕНА – короткие веретенообразные структуры,гипоминерализованы, располагаются во внутренней трети эмали перпендикулярно дентино-эмалевой границе. ЭМАЛЬ ПРОНИЦАЕМА В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ(ИОННЫЙ ОБМЕН) Беспризменная эмаль. Самый внутренний слой эмали толщи ной 5-15 мкм у дентино-эмалевой границы (начальная эмаль) не содержит призм, так как во время его образования отростки Томса еще не сформировались. 11. Эмалевые призмы. Образование, строение, пространственная организация Образование: В образовании одной эмалевой призмы участвуют 4 амелобласта, один формирует головку, три- хвост. Эмалевые призмы имеют головку и хвост, проходят пучками через всю ее толщу радиально (преимущественно перпендикулярно дентино-эмалевой границе), изогнутые в виде буквы S. Ход призм: В шейке и центральной части коронки временных зубов призмы располагаются почти горизонтально). Вблизи режущей кромки и краев жевательных бугорков они идут в косом направлении, а приближаясь к краю режущей кромки и к верхушке жевательного бугорка, располагаются вертикально. Длина призмы зависит от ее локализации. Расположение кристаллов гидросиапатита в эмалевых призмах упорядоченное — по их длиннику в виде «елочки». Призмы характеризуются поперечной исчерченностью, образованной чередованием светлых и темных полос с интервалами в 4 мкм. Предполагают, что темные и светлые участки эмалевой призмы отражают неодинаковый уровень минерализации эмали. 12. Пульпа зуба. Строение, функции Пульпа зуба — обильно васкуляризованная и иннервированная специализированная рыхлая волокнистая соединительная ткань, заполняющая пульпарную камеру коронки и канал корня (коронковая и корневая пульпа). Функции: 1) пластическая — участвует в образовании дентина (благодаря деятельности расположенных в ней одонтобластов); 2)трофическая — обеспечивает трофику дентина (за счет нахо дящихся в ней сосудов); 3)сенсорная (вследствие присутствия в ней большого количест ва нервных окончаний); 4)защитная и репаративная (путем выработки третичного ден тина, развития гуморальных и клеточных реакций, воспаления). Строение: Рыхлая волокнистая соединительная ткань образована клетками и межклеточным веществом. Клетки пульпы: одонтобласты и фибробласты, в меньшем числе — макрофаги, дендритные клетки, лимфоциты, плазматические и тучные клетки, эозинофильные гранулоциты. Межклеточное вещество: включает коллагеновые волокна(1 и 3 тип)-25-30%, ретикулиновые (коллаген III типа) волокна. Эластические волокна имеются только в стенке сосудов. Основное вещество содержит высокие концентрации гликозаминогликанов (преимущественно гиалуронатов, в меньшей степени хондроитин- и дерматансульфатов), гликопротеинов (в том числе фибронектина) и воды. |