микра. СРС 1-7 тема. Тема 1 Псевдомонады. Протей. Клебсиеллы. Морфология, культивирование, вирулентность, эпидемиология, патогенез, лабораторная диагностика и профилактика. Лабораторная диагностика сапа и мелиоидоза.

Скачать 0.81 Mb. Скачать 0.81 Mb.

|

|

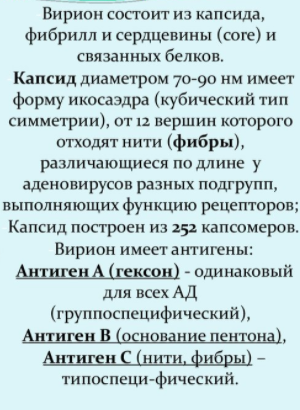

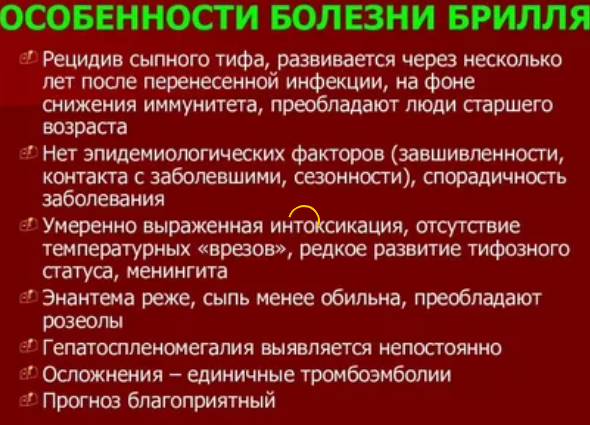

Тема 3 : Аденовирусы. Морфология, культивирование, вирулентность, эпидемиология, патогенез, лабораторная диагностика и профилактика. Аденовирусная инфекция – это вирусное заболевание, вызываемое аденовирусом, одна из разновидностей ОРВИ. Существует значительное количество видов аденовирусов, они еще не все хорошо изучены. Морфология.  Культивирование. Аденовирусы культивируют в первичной культуре клеток почки эмбриона человека, линии клеток Hela, Нер-2 и др. ЦПД аденовирусов связано не только с их репродукцией, но и прямым токсическим действием. Вирулентность. Аденовирусы адсорбируются на клеточных рецепторах с помощью нитей. Депротеинизация проникших в клетку вирионов начинается в цитоплазме и завершается в ядре, где освобождается ДНК с прикрепленным к ней терминальным белком. Транскрипция генома и репликация вирусной ДНК происходят в ядре с помощью клеточных ферментов. Эпидемиология. Источником инфекции являются больные с острой или латентной аденовирусной инфекцией. Инфекция передается воздушно-капельным путем. «Кишечные» аденовирусы выделяются с фекалиями и распространяются фекально-оральным путем. Аденовирусные инфекции чаще поражают детей в возрасте от 6 мес. до 2 лет. Аденовирусы обладают сравнительно высокой устойчивостью к действию физических и химических факторов. Патогенез. В организме человека первичная репродукция аденовирусов происходит в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательных путей и кишечника, в конъюнктиве глаза и в лимфоидной ткани. При циркуляции в крови аденовирусы поражают эндотелий сосудов. Это приводит к экссудативному воспалению слизистых оболочек, к образованию фибринозных пленок и некрозу. Лабораторная диагностика. Для выявления вирусного антигена в эпителиальных клетках слизистой оболочки дыхательных путей применяют иммунофлюоресцентный и иммуноферментный методы, а в испражнениях — иммуноэлектронную микроскопию. Выделение аденовирусов проводится путем заражения чувствительных культур клеток с последующей идентификацией вируса в РСК, а затем в реакции нейтрализации и РТГА. Профилактика. Для профилактики и раннего лечения аденовирусных инфекций применяют лейкоцитарный интерферон, а также фермент дезоксирибонуклеазу. В США с успехом применяется живая аденовирусная вакцина для иммунизации военнослужащих. Тема 4: Лабораторная диагностика риккетсиозов, Ку-лихорадки. Возбудители, основные свойства. Болезнь Брыля. Особенности иммунитета. Лабораторная диагностика риккетсиозов заключается в выявлении возбудителя и специфических антител. Выделение возбудителя - абсолютный диагностический критерий. Риккетсии выращивают на клеточных культурах тканей. Их выделяют преимущественно из крови, биопсийных образцов (желательно - из области инокуляционного струпа) или биомассы клещей. Диагностируют риккетсиозы с помощью серологических методов: РИГА, РСК с риккетсиозными антигенами, РИФ и РНИФ, позволяющей определять раздельно IgM и IgG. Микроиммунофлюоресценцию считают референтным методом. Широкое распространение получил ИФА. Лабораторная диагностика Ку-лихорадки основана на результатах бактериологического и серологического исследований. Прижизненно берут кровь. Для заражения куриных эмбрионов готовят пробы гепаринизированной крови, выделения из матки и влагалища, плаценту в случае аборта, пробы молока, клещей с животного; посмертно — измененные участки легких, фрагменты селезенки, паренхимы вымени, головного мозга, регионарные пораженным органам лимфатические узлы. Микроскопическое исследование исходного материала,экспресс-методы диагностики. Из исследуемого материала готовят мазки, окрашивают по Романовскому, Гименечу и др. Используют сэндвич — вариант твердофазного ИФА для обнаружения антигена возбудителя в исследуемом материале. Данные ИФА в 100% случаев совпадают с результатами биопробы на белых мышах. Близкой чувствительностью при обнаружении возбудителя обладает метод флуоресцирующих антител (прямой вариант). Болезнь Брилля – это острая циклическая инфекционная болезнь, представляющая собой эндогенный рецидив эпидемического сыпного тифа, проявляющегося нередко через многие годы, и характеризующегося спорадичностью заболеваний при отсутствии вшивости, источника инфекции и очаговости, более лёгким, чем эпидемический сыпной тиф. Иммунитет. Тогда при исчезновении сдерживающего влияния специфического иммунитета и при появлении стрессовых ситуаций (травмы, переохлаждение, эмоциональный стресс и так далее) возможно развитие и созревание уже первых типичных форм, которые могут стать причиной повторного сыпного тифа. Однако концентрация возбудителя в крови относительно мала.  Тема 5: «Филовирусы. Вирус Эбола, Марбург, вирус MARS, морфология, культивирование, вирулентность, эпидемиология, патогенез, лабораторная диагностика и профилактика филовирусной инфекции.» Филовирусы. Филовирусы— семейство вирусов из порядка Mononegavirales[3], входящему в вирусную группу V по классификации Балтимора. Геном содержит одноцепочечную РНК отрицательной полярности. Морфология. Вирион филовирусов имеет липидную оболочку и имеет форму закрученных нитей длиной 600–800 нм и толщиной 50 нм. Нуклеокапсид представляет собой комплекс вирусной РНК и 4-х структурных белков NP (нуклеопротеид), VP30 (кофактор вирусной полимеразы), VP35 (фосфопротеин) и L (вирусная РНК-зависимая РНК-полимераза). Культивирование. Филовирусы культивируют на культурах клеток Vero, MA104 и SW13. Для изучения репликации филовирусов также с успехом использовали человеческие микроваскулярные эндотелиальные клетки и периферические клетки крови (моноциты и макрофаги). Вирулентность. Филовирусы сохраняют инфекционность при комнатной температуре, но разрушаются при температуре 60◦С в течении 30 мин. Теряют свою инфекционность при обработке ультрафиолетом, γ-излучением, детергентами. Эпидемиология. Природный резервуар филовирусов не установлен. Распространение вирусов происходит воздушно-капельным и контактным путем, особенно при контактах с кровью и выделениями больного. В лабораторных условиях основным источником заражения служат медицинские колюще-режущие инструменты. Патогенез. Напоминает прочие вирусные геморрагические лихорадки, но ведущий фактор — нарушение функций тромбоцитов, приводящее к геморрагическому шоку. Лабораторная диагностика. Проводится путем выявления вируса в крови больных при электронно-микроскопическом исследовании, а также путем заражения морских свинок или культуры клеток vero. ЦПД не развивается. Вирусный антиген можно обнаружить с помощью реакции иммунофлюоресценции. Профилактика. Разработана убитая вакцина против болезни Марбург и Эбола. . Вирус Эбола. Вирус Эбола- особо опасная вирусная инфекция, вызываемая вирусом Эбола и протекающая с тяжелым геморрагическим синдромом. Начальные клинические признаки лихорадки Эбола включают высокую температуру и выраженную интоксикацию, катаральные явления. Морфология. Вирусы Эбола является плеоморфную, могут быть длинными нитевидными, «U» образными, «6» образными, или даже иметь сферическую форму. Вирусные частицы состоят из отдельных внутренних винтовых структур, вероятно и создают нуклеокапсид, мемебранних частиц обертки и покровного слоя. Культивирование. Культивирование инфицированных клеточных культур и вируса Эбола или Марбург осуществляют одновременно. Внеклеточный вирус удаляют их ферментера в стационарной фазе накопления с последующей периодической сменой питательной среды на свежую и дальнейшим культивированием вируса до стационарной фазы накопления и периодическим удалением его из ферментера. Вирулентность. Антитела справились с лихорадкой Эбола Эпидемиология. Механизмами передачи возбудителя являются: артифициальный (парентеральный), Контактный (перкутанный, половой), аэрозольный. Больной человек, представляет высокую опасность окружающих в течение 3 нед. от начала болезни (в инкубационный период больной вирус не выделяет). Описана передача вируса от человека к человеку в 5 генерациях, причём в первых генерациях летальность достигает 100%. Вирус выявляют в различных органах, тканях и выделениях: в крови (7-10 дней), слюне, носоглоточной слизи, моче, сперме. Патогенез. Патологические изменения в органах в виде очаговых некрозов, рассеянных геморрагии в клинической картине проявляются признаками гепатита, интерстициальной пневмонии, панкреатита, орхита и др. Реакции клеточного и гуморального иммунитета снижены, противовирусные антитела у умерших в ранние сроки болезни обнаруживают редко, а у выздоравливающих они появляются поздно. Лабораторная диагностика. Рекомендуемыми методами исследования для раннего выявления вируса Эбола у вероятных случаев или случаев с подозрением являются выявление РНК вируса или антигена. · Для подтверждения в лаборатории необходимы положительные результаты тестирования на присутствие вируса Эбола, путем выявления РНК вируса методом ПЦР-ОТ и/или выявления антигенов вируса Эбола посредством специального теста на антигены, и/или выявления антител (иммуноглобулина М (IgM)) против вируса Эбола. Профилактика. Заключается в отслеживании контактов заболевших и своевременной изоляции всех людей, контактировавших с ними даже в течение непродолжительного времени. Вирус_Марбург'>Вирус Марбург ВирусМарбург— вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus. Вызывает геморрагическую лихорадку Марбург. Морфология. Вирус устойчив к высокой температуре, сохраняют заразность в течение 30 минут при 60-70°С. Быстро уничтожаются с помощью УФ излучения, а так же под действием жирорастворяющих агентов (например, этилового спирта или хлороформа). Заболеваемость и распространение. Культивирование. Культивирование инфицированных клеточных культур и вируса Эбола или Марбург осуществляют одновременно. Внеклеточный вирус удаляют их ферментера в стационарной фазе накопления с последующей периодической сменой питательной среды на свежую и дальнейшим культивированием вируса до стационарной фазы накопления и периодическим удалением его из ферментера. Вирулентность. Антитела справились с лихорадкой Эбола Эпидемиология. Резервуар вируса Марбург в настоящее время достоверно не установлен. Источник возбудителя — обезьяны, в частности африканские мартышки. Механизмы передачи возбудителя: аэрозольный, контактный, артифициальный (искусственный). Пути передачи: воздушно-капельный, контактный, инъекционный. Вирус содержится в крови, носоглоточной слизи, моче и сперме (до 3 месяцев). Патогенез. После проникновения вируса в организм и первичной репродукции в клетках системы моноцитарных фагоцитов развивается выраженная и стойкая вирусемия с лихорадочной реакцией. Гибель инфицированных клеток и очаговые некротические изменения в тканях внутренних органов (печени, почек, надпочечников и др.) без выраженных воспалительных реакций связаны как с прямым цитопатическим действием вируса, так и с иммунными механизмами - цитотоксическим влиянием Т-лимфоцитов и формирующихся ЦИК. Деструктивные и некротические изменения в органах усиливают развитие интоксикации Лабораторная диагностика. В гемограмме уже в первые дни лихорадки Марбург отмечают выраженную лейкопению и тромбоцитопению. В качестве специфических методов исследования (возможны только в условиях лабораторий максимального уровня защиты) применяют прямую электронную микроскопию крови больных, РНИФ, ИФА, постановку РСК, РИА, иммуноблота. В качестве экспресс-метода применяют ПЦР на выявление РНК вируса. Профилактика. Выявление больных, их изоляция, карантинные мероприятия. Разработан гетерогенный (лошадиный) сывороточный иммуноглобулин для иммунопрофилактики контингентов высокого риска. Тема 6. «Онкогенные вирусы. Признаки трансформации клеток. Механизмы трансформирующего действия онкогенных вирусов. Понятие «онкоген». Персистенция вирусов, её механизмы: дефектные интерферирующие частицы, интеграция вирусного и клеточного геномов, «псевдовирусы». Прионы. Эндогенные ретровирусы.» ОНКОГЕННЫЕ ВИРУСЫ — группа вирусов, обладающмх способностью обусловливать трансформацию нормальных клеток эукариотов в опухолевые. Признаки трансформации клеток. • Неориентированный хаотичный рост монослоя клеток • Морфологические и цитологические изменения (появление хромосомных аберраций, изменение структуры микрофиламентов и организации микротрубочек). • Способность к синтезу факторов, стимулирующих рост клеток (например, активатора плазминогена). • Изменение структуры и функций клеточных мембран (повышение проницаемости, изменение состава гликолипидов и гликопротеинов, снижение содержания фибронектина, уменьшение межклеточных контактов, появление TSTA и TSSA). • Стимуляция синтеза хромосомной и митохонлриальной ДНК, гистонов и ферментов, участвующих в синтезе ДНК; стимуляция синтеза мРНК. • Снижение синтеза высокоспецифических белков и усиление синтеза неспецифических белков. • Биохимические изменения (изменение активного транспорта углеводов, повышение скорости аэробного гликолиза и повышение концентрации свободных радикалов, увеличение протеоли-тической активности, снижение концентрации цАМФ). • Увеличение продолжительности жизни клетки (феномен «иммортализации», или "бессмертия"). Механизмы трансформирующего действия онкогенных вирусов. Можно представить себе два принципиально различных механизма влздействия опухолеродного вируса на клетку: 1)вирус или вирусный геном осуществляет запуск трансформированного процесса, но не участвует в его поддержании (гипотеза запуска); 2)для возникновения и поддержания трансформированного состояния клетки необходимо постоянное присутсвие вирусного генома (гипотеза присутсвия). Если верна вторая гепотеза, то вирусный геном может действовать на клетку одним из двух общих механизмов: 1)вирусный геном включается в клеточный геном и занимает такое положение, при котором нарушается контроль клеточного деления; функционирование вирусного генома при этом не обязательно (гипотеза положения); 2)не вирусный геном а продукты его функционирования непосредственно отвечают за возникновение и поддержания трансформированного состояния клетки (гипотеза функционирования). Понятие «онкоген». Онкоге́н — ген, продукт которого может стимулировать образование злокачественной опухоли. Мутации, вызывающие активацию онкогенов, повышают шанс того, что клетка превратится в раковую клетку. Персистенция вирусов, её механизмы: дефектные интерферирующие частицы, интеграция вирусного и клеточного геномов, «псевдовирусы». Некоторые возбудители острых вирусных инфекций могут вызывать также и медленные вирусные инфекции. Например, ви- рус кори иногда вызывает ПСПЭ, а вирус краснухи - прогрессирующие врожденную краснуху и краснушный панэнцефалит. Типичную медленную вирусную инфекцию животных вызывает вирус висна/мэди, относящийся к ретровирусам. Он является возбудителем медленной вирусной инфекции и прогрессирующей пневмонии овец. Разрушается белое вещество головного мозга, развиваются параличи (висна - чахнущий); происходит хроническое воспаление легких и селезенки, поэтому название болезни «мэди», что означает одышка. Сходные по признакам медленных вирусных инфекций заболевания вызывают прионы - возбудители прионных инфекций. Прионные болезни - группа прогрессирующих нарушений ЦНС человека и животных. У людей нарушается функция ЦНС, наступают изменения личности, расстройства движений. Симптомы болезни обычно продолжаются от нескольких месяцев до нескольких лет, заканчиваясь летально. Ранее прионные инфекции рассма- тривались вместе с так называемыми возбудителями медленных вирусных инфекций. Прионами заражаются per os. Некоторые агенты, вызывающие прионные болезни, накапливаются сначала в лимфоидных тка- нях. Прионы, попадая в мозг, накапливаются в нем в больших количествах, вызывая амилоидоз (внеклеточный диспротеиноз, характеризующийся отложением амилоида с развитием атрофии и склероза ткани) и астроцитоз (разрастание астроцитарной нейроглии, гиперпродукция глиальных волокон). Образуются фибриллы, агрегаты белка или амилоида и губкообразные изменения мозга (трансмиссивные губкообразные энцефалопатии). В результате изменяется поведение, нарушается координация движений, развивается истощение со смертельным исходом. Иммунитет не формируется. Прионные болезни относятся к конформационным болезням, которые развиваются в результате неправильного сворачивания (нарушения правильной конформации) клеточного белка, необходимого для нормального функционирования организма Эндогенные ретровирусы. Часть ретровирусов приобрела способность передаваться вертикально, а их генетическая информация стала составной частью клеточного генома всех органов и тканей человека и животных. Интегрированный онкогенный ировирус может содержать гены, необходимые для формирования полноценного вириона, но в большинстве случаев ведёт себя как группа генов, находящихся под регуляторным контролем клетки. Однако клеточный контроль обычно приводит к частичному или полному подавлению экспрессии вирусных генов. |