микра. СРС 1-7 тема. Тема 1 Псевдомонады. Протей. Клебсиеллы. Морфология, культивирование, вирулентность, эпидемиология, патогенез, лабораторная диагностика и профилактика. Лабораторная диагностика сапа и мелиоидоза.

Скачать 0.81 Mb. Скачать 0.81 Mb.

|

|

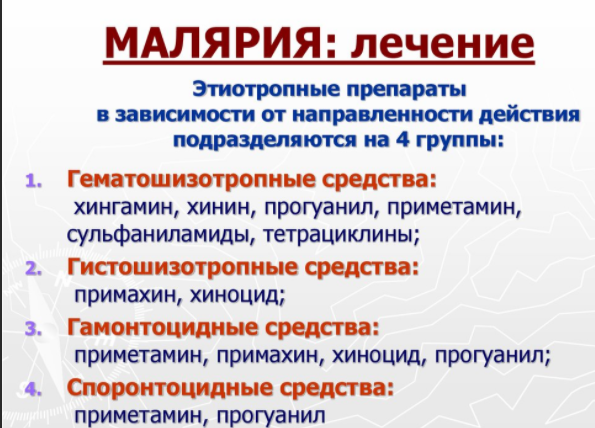

Тема 7: «Лабораторная диагностика заболеваний, которые вызываются простейшими. Патогенные простейшие. Классификация, экология, биологические свойства. Плазмодии малярии. Циклы развития, патогенез малярии. Иммунитет. Микробиологическая диагностика, антимикробные препараты. Токсоплазмозы, лямблии, лейшмании, трипаносомы, трихомонады, амёбы, балантидии. Свойства. Патогенез и микробиологическая диагностика заболеваний, антимикробные препараты.» Лабораторная диагностика заболеваний, которые вызываются простейшими. Патогенные простейшие. Методы лабораторной диагностики заболеваний, вызываемых простейшими, обитающими в кишечнике человека (амебы, лямблии, балантидии, кокцидии), идентичны. Из 6 видов амеб, обнаруживаемых в кишечнике человека, патогенен лишь один вид амебы - Entamoeba histolytica, который, помимо язвенного поражения толстой кишки и бессимптомного носительства, может вызывать внекишечные поражения: печени (абсцессы печени, чаще поддиафрагмальные, гнойные гепатиты), легких, головного мозга, кожи и других органов. Из жгутиковых простейших безусловно патогенной является Lamblia intestinalis, которая вызывает неустойчивый стул, рецидивирующие энтериты, иногда протекающие с дизентериеподобной клиникой, а также поражения печени и желчного пузыря (гепатиты, холециститы, холангиты). Возможно бессимптомное носительство лямблий, которые служат источником заражения здоровых людей. Простейшие микроорганизмы широко распространены в природе, среди них имеются сапрофиты и патогенные виды, вызывающие заболевания у человека и животных. К ним относятся дизентерийная амеба, лямблии, трихомонады, лейшмании, плазмодии малярии, ток-соплазмы и другие. Патогенные простейшие. Классификация, экология, биологические свойства. Простейшие – эукариотические одноклет. МКО, имеют ядро с яд. оболочкой и ялрышком, их цитоплазма состоит из эндоплазматического ретикулума, митохондрий, лизосом, рибосом. Снаружи они окружены мембраной (пелликулой) – аналогом цитоплазм. мембр. кл. животных. Простейшие имеют органы движений (жгутики, реснички, псевдоподии), питания (пищеварительные вакуоли) и выделения (сократительные вакуоли). Жгутики отходят от блефаропласта, они состоят из 9 пар периферических и 2 пар центр. микротрубочек и оболочки. Некоторые простейшие имеют опорные фибриллы. Они могут питаться фагоцитозом или образуя особые структуры. Размножаются бесполым путем – двойным или множественным делением (шизогония), а некоторые и половым путем(спорогония). При неблагопр. условиях некотроые образуют цисты. При окраске по Романвскому – Гимзе ядро имеет красный цвет, а цитоплазма – синий. Простейшие предст. 7 типа, но только 4 патогенны для чел-ка: Саркомастигофора, Апикомплекса, Цилиофора, Микроспора. Саркомастигофора имеет 2 подтипа: Саркодина и Мастигофора. К Саркодина относятся дизентерийная амеба и непатогенная амеба. Они передвигаются с помощью псевдоподий, с помощью кот. происходит захват и погружение в цитоплазму кл. питательных в-в. Полового пути размнож. нет.Может образовывать цисту. Мастигофора (жгутиконосцы) включает трипаносомы, лейшмании, влагалищную трихомонаду, лямблию. У этих простейших имеется жгутик. Тип Апикомплекса, класс Спорозоа представлен плазмодиями малярии, токсоплазмами, саркоцистами, изоспорами. Паразиты имеют апикальный комплекс, кот. позволяет им проникнуть в кл. хозяина. Каждый из представителей имеет сложное строение и свои особенности жизн. цикла. Например, жизн. цикл возбудителя малярии хар-ся чередованием полового(в организме комаров) и бесполого размножения(в эритроцитах чел-ка). Тип Цилиофора, Балантидия коли – патогенный представитель, поражает толстую кишку. Они подвижны, имеют многочисленные реснички. Тип Микроспора включает микроспоридии – мелкие облигатные внутриклет. паразиты, широко распространенные среди животных и вызывающие диарею и гнойно-воспалит. заболевания у людей. Эти паразиты име.т особые споры с инфекц. материалом – спороплазмой. Плазмодии малярии. Плазмо́дии— род паразитических одноклеточных организмов, некоторые виды которого вызывают малярию. Известно около двухсот видов, из них по меньшей мере пять видов паразитируют на человеке. Жизненный цикл .У различных видов малярийных плазмодиев жизненный цикл практически одинаков, а основные различия связаны с характером поражений эритроцитов. В организме человека происходит бесполая стадия (шизогония), в организме комаров — половая стадия (спорогония). • Спорогония малярийных плазмодиев происходит в клетках эпителия ЖКТ комара; её продолжительность 1 -3 нед. С кровью больного в организм комара проникают мужские и женские гаметы (гамонты), попарно сливающиеся в зиготы, проникающие в стенку кишки и образующие там ооцисты. Содержимое ооцист претерпевает процесс спорогонии, то есть многократного деления с образованием веретенообразных спорозоитов. Спорозоиты — подвижные клетки длиной 11-15мкм, диссеминирующие по всему организму насекомого. Часть из них проникает в слюнные железы комара, в результате чего он становится переносчиком болезни. Патогенез малярии. У различных видов малярийных плазмодиев жизненный цикл практически одинаков, а основные различия связаны с характером поражений эритроцитов. В организме человека происходит бесполая стадия (шизогония), в организме комаров — половая стадия (спорогония). • Спорогония малярийных плазмодиев происходит в клетках эпителия ЖКТ комара; её продолжительность 1 -3 нед. С кровью больного в организм комара проникают мужские и женские гаметы (гамонты), попарно сливающиеся в зиготы, проникающие в стенку кишки и образующие там ооцисты. Содержимое ооцист претерпевает процесс спорогонии, то есть многократного деления с образованием веретенообразных спорозоитов. Спорозоиты — подвижные клетки длиной 11-15мкм, диссеминирующие по всему организму насекомого. Часть из них проникает в слюнные железы комара, в результате чего он становится переносчиком болезни. Иммунитет. Иммунитет при малярии (как и при туберкулезе) нестерильный, напряженность его со временем снижается, что является одной из причин наступления ранних рецидивов болезни, которые наблюдаются при всех формах малярии, при трехдневной и овале-малярии возможны и отдаленные рецидивы вследствие активизации гипнозоитов, находящихся в клетках печени. Иммунитет после перенесенной малярии видовоспецифический, кратковременный и недостаточно стойкий. У коренных жителей эндемичных по малярии местностей она протекает чаще всего в виде легких форм или в форме паразитоносительства. При выезде из этих местностей иммунитет утрачивается и они становятся, как и все другие люди, поголовно восприимчивыми к малярии. Микробиологическая диагностика, антимикробные препараты. Основу микробиологической диагностики малярии составляет микроскопия препаратов крови (толстой капли и мазка), окрашенных по Романовскому-Гимзе (пригодна капиллярная и венозная кровь).  Токсоплазмозы, лямблии, лейшмании, трипаносомы, трихомонады, амёбы, балантидии. Токсоплазма. Возбудитель токсоплазмоза, Toxoplasma gondii, относится к классу споровиков. Впервые обнаружен Николем и Мансо в 1908 г. у грызунов гонди в Северной Африке. Основным хозяином токсоплазмы является кошка, в организме которой паразит совершает половой цикл развития, во внешнюю среду выделяется с фекалиями Промежуточными хозяевами являются, кроме человека, многие виды животных и птиц. В организме промежуточных хозяев токсоплазмы проходят бесполый цикл развития. Toxoplasma gondii имеет форму полумесяца, дольки апельсина или дуги (греч. toxon - арка, дуга) (цветная вклейка рис. 54). При окраске по Романовс-кому-Гимза цитоплазма голубая, ядро красное. Токсоплазмы - внутриклеточные паразиты, их культивируют в куриных эмбрионах и в культурах клеток, а также путем внутрибрюшинного заражения белых мышей. Источником инвазии являются различные виды животных и птиц, домашних и диких. Заражение происходит при употреблении в пищу сырых или термически недостаточно обработанных продуктов, полученных от животных, зараженных токсоплазмами. Возможно заражение при непосредственном контакте с зараженным животным, а также через воздух. При заражении плода во внутриутробном периоде паразит проникает через плаценту. Клинические проявления токсоплазмоза разнообразны. Приобретенный токсоплазмоз выражается в поражении лимфатическх узлов, глаз, сердца, легких, кишечника, нервной системы. Часто токсоплазмоз протекает в бессимптомной форме, при которой, однако, образуются антитела. В клетках ретику-ло-макрофагальной и центральной нервной системы образуются цисты, сохраняющиеся в течение длительного времени без клинических проявлений. Человек, инфицированный токсоплазмами, не выделяет их во внешнюю среду. Врожденный токсоплазмоз - заболевание тяжелое. У ребенка наблюдаются поражения центральной нервной системы, глаз, дефекты развития. Инфицирование плода в ранние сроки беременности приводит к его гибели. Лабораторная диагностика проводится путем микроскопии мазка из патологического материала, окрашенного по Романовскому-Гимза. Возможно получение культуры токсоплазм путем внутрибрюшинного заражения мышей, с последующим исследованием перитонеального экссудата. В лабораторной практике обычно применяют серологические методы: РСК, РИФ, РИГА, а также реакцию Себина-Фельдмана, принцип которой состоит в том, что живые токсоплазмы в присутствии антител сыворотки крови больного теряют способность окрашиваться метиленовым синим. Ставится аллергическая проба с токсоплазмином. Для лечения применяются хлоридин (цараприм), сульфаниламидные препараты Лямблии Возбудитель лямблиоза Lamblia intestinalis был открыт русским ученым Д.Ф. Лямблем в 1859 г. Относится к жгутиковым простейшим. Обитает в верхних отделах кишечника, в нижних отделах образует цисты. Источником инвазии являются больные люди и носители. Заражение происходит фекально-оральным путем. Заражение лямблиями не всегда приводит к заболеванию. При большом скоплении лямблии они могут явиться причиной хронического холецистита. Лабораторная диагностика проводится путем микроскопического исследования нативных и окрашенных раствором Люголя препаратов, приготовленных из дуоденального содержимого (рис. 51). Лямблии культивируются на питательных средах с экстрактом дрожжеподобных грибов. Для лечения применяют акрихин и аминохолин. Лейшмании Возбудители лейшманиозов Leishraania tropica, L. donovani, L. braziliensis относятся к жгутиковым простейшим. Лейшмании проходят две стадии развития. Безжгутиковая стадия развития происходит в организме человека и животных, паразиты находятся внутри макрофагов. Жгутиковая стадия - в организме переносчиков - москитов. В лабораторных условиях лейшмании культивируются на специальных питательных средах. Основным резервуаром и источником кожного лейшманиоза являются суслики, песчанки и другие грызуны, висцерального лейшманиоза - собаки. Инфекция передается при укусе москитов. Кожный лейшманиозвызывают два вида лейшмании. L. tropica minor - возбудитель кожного лейшманиоза городского типа, при котором источником инфекции являются больные люди и собаки. Инкубационный период длительный - 3-6 месяцев. На месте укуса москита появляется бугорок, который медленно увеличивается и изъязвляется. Заболевание длится 1-2 года. L. tropica major - возбудитель кожного лейшманиоза сельского типа, при котором источником инфекции являются суслики, песчанки и другие грызуны. Инкубационный период короткий, 2-4 недели, формирование бугорка на месте внедрения, изъязвление и рубцевание происходят быстрее. Висцеральный лейшманиозвызывается L. donovani, встречается в странах с тропическим климатом. L. braziliensis вызывает лейшманиоз с поражением кожи носа и слизистых оболочек полости рта и гортани. После перенесения лейшманиоза остается стойкий иммунитет. Для лечения висцерального лейшманиоза применяют солюсурмин, неостибозан. При кожном лейшманиозе применяют акрихин, амфотери-цин В. Для профилактики практикуются прививки живой культурой L. tropica major. Трихомонады Возбудитель трихомоноза мочеполовой системы - Trichomonas vaginalis. Относится к жгутиковым простейшим. Цист не образует. В окружающей среде быстро погибает. Трихомонады хорошо растут на питательных средах в присутствии бактерий, которые служат для их питания. Заболевание передается половым путем, изредка через предметы. У женщин трихомонады вызывают воспалительный процесс во влагалище, шейке матки, уретре и других органах, у мужчин - уретрит и простатит. Возможно бессимптомное носительство паразита. Лабораторная диагностика проводится путем микроскопии мазков из влагалища, шейки матки и уретры. В свежих нативных препаратах обнаруживаются подвижные паразиты, фиксированные мазки окрашиваются по Романовскому-Гимза (рис. 52). Для лечения применяют осарсол, аминарсон, фуразолидон и др. Дизентерийная амеба Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) открыта русским врачом Ф.А. Лешем в 1875 г. у больного хроническим колитом. В цикле развития дизентерийной амебы различают две стадии: 1) вегетативную стадию, к которой относятся большая вегетативная, проев етная и предцистная формы; 2) стадия покоя -циста. Амебная дизентерия -антропоноз. Источником инвазии является человек, больной хронической формой болезни, или носитель. Основной механизм передачи инвазии -фекально-оральный. Основная роль в заражениии человека принадлежит цистам, которые длительно сохраняются во внешней среде. При попадании в тонкую кишку оболочка цисты разрушается, из нее выходят амебы, которые размножаются в толстой кишке, внедряются в ее стенку. В кишке образуются язвы. Амебы могут с током крови заноситься в печень, лепсие, головной мозг. Лабораторная диагностика проводится путем микроскопического исследования препаратов из испражнений (рис. 50). Для лечения применяют метронидазол и фура-мид. |