Тема 18 История создания Вооруженных сил Российской Федерации (1. Тема 18 История создания Вооруженных сил Российской Федерации

Скачать 0.89 Mb. Скачать 0.89 Mb.

|

|

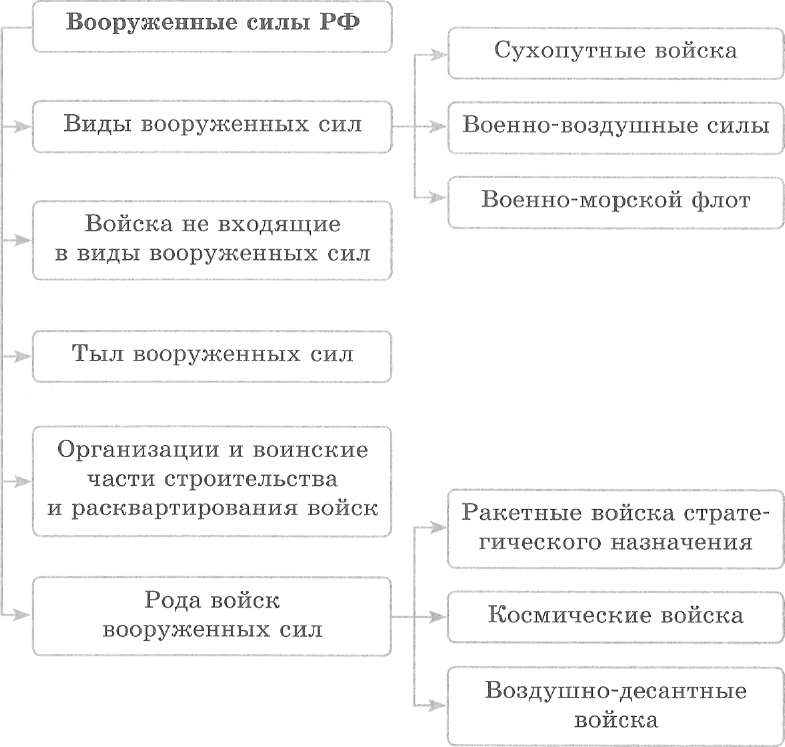

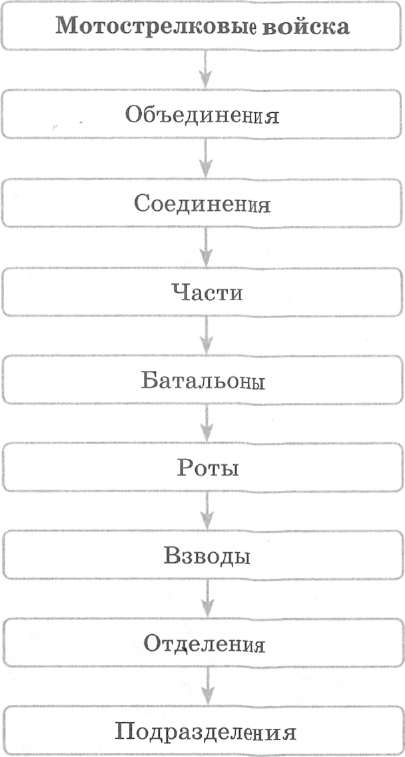

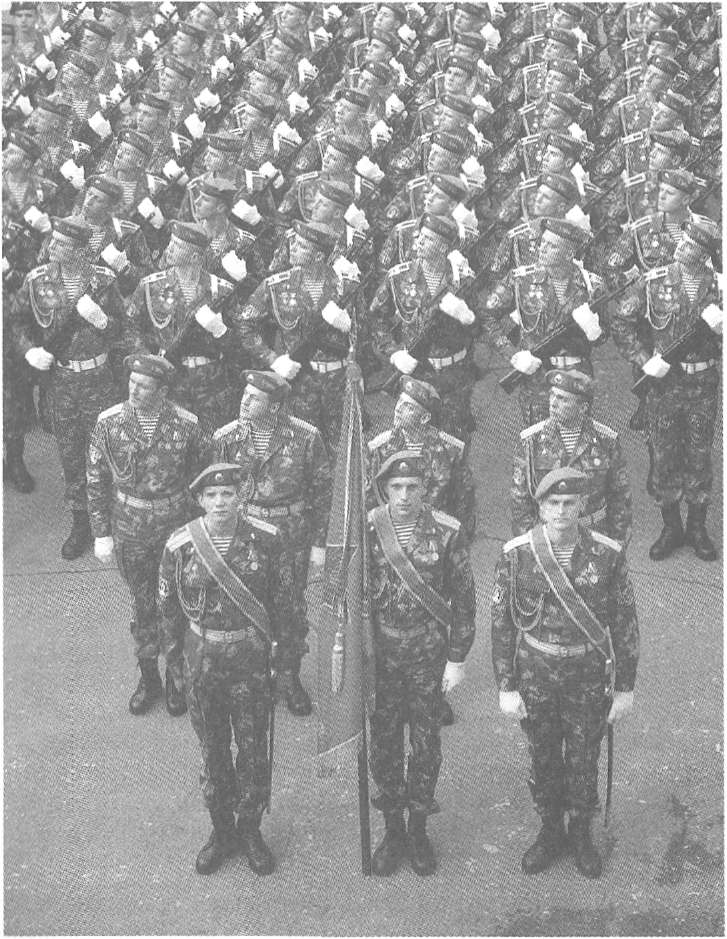

Тема 18: История создания Вооруженных сил Российской Федерации Вопросы:1.История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 2.Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных сил Российской Федерации на современном этапе 3.Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации 4. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение Вооруженные силы (ВС) РФ составляют основу обороны страны. Они предназначены для отражения возможных агрессий, направленных против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории нашей страны, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами РФ. Понятие «вооруженные силы», объединяющее армию и флот, впервые было введено Ф. Энгельсом. Он же писал о том, что решающее влияние на развитие вооруженных сил оказывает экономическое состояние страны: «Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства...». На всех этапах существования Российского государства населению постоянно приходилось вести вооруженную борьбу, направленную на защиту своей земли от иностранных захватчиков. В древности вооруженная борьба за независимость пелась только на суше, поэтому основным видом вооруженных сил были сухопутные войска.По данным отечественных историков, Московское государство в XVI в. могло располагать армией в 150 — 200 тысяч воинов. Основу вооруженных сил в этот период составляли дворянские формирования. Дворяне были военно-служилым слоем, противопоставляемым боярству, которое до XIV в. также активно участвовало в военных походах князей. За военную службу дворяне получали от московских государей поместья — земельные владения с Крестьянами. На протяжении всей жизни дворяне были обязаны нести военную службу, эта почетная обязанность предавалась из поколения в поколение — от деда к отцу, от отца к сыну. За долгие годы службы дворяне приобретали навыки воинов-профессионалов. Помимо военнослужилых из дворян немалую часть войска составляли служилые по найму, которые получали не поместья, а денежное жалованье. Среди них самыми многочисленными были cmpeльцы— пехота, вооруженная пищалями (фитильными ружьями) и бердышами (боевыми топорами с изогнутыми лезвия виде полумесяца). В дальнейшем служба стрельцов так же стала пожизненной и наследственной. Первые постоянные стрелецкие части были сформированы при Иване Грозном (около 1550 г.). В период 1631 —1634 гг. в Московском государстве появились полки нового строя по образу; западноевропейских армий. Они подразделялись на солдатские, драгунские и рейтарские. Офицерами в полках нового строя были находившиеся на военной службе иноземцы. В конце XV — XVII в. армии пополнялась за счет даточных людей, которых выставляли крестьяне и повиннообязанное городское население. Даточные люди, как и впоследствии рекруты, служили пожизненно. Основы регулярной русской армии были заложены при Петре I в период с 1701 по 1711 г.Толчком к ускорению ее создания послужило поражение плохо обученных русских войск в 1700 г. в сражении со шведской армией под Нарвой. Дворянская конница, пехота и драгуны показали на поле боя полную беспомощность. Русская армия под Нарвой потеряла более 8 тысяч человек и всю артиллерию. В 1705 г. Петр I окончательно утвердил новую систему комплектования войск. В армию стали набирать по принципу рекрутского набора, когда 10-20 крестьянских дворов по жребию поставляли одного человека на пожизненную военную службу. Введение рекрутской повинности позволило увеличить численность войск, офицерский корпус русской армии состоял из дворян, для служба также была обязательной и пожизненной. Чтобы получить офицерский чин, дворянин должен был отслужить солдатом в гвардейских Преображенском или Семеновских полках. Первоначально делами армии ведал Преображенский приказ, созданный в 1686 г. Затем управление стали осуществлять Правительствующий сенат и подчиненная ему Военная коллегия (прообраз Министерства обороны). Совершенствование вооруженных сил России продолжилось в правление Екатерины II. В это время Военная коллегия перестала зависеть от Сената и постепенно стала превращаться в военное министерство. Как таковое, Военное министерство было образовано в 1802 г. по указу императора Александра I (просуществовало до 1918 г.). Реформы в области военного строительства принесли России немало побед и в отдельных сражения, и в целых кампаниях, но были и поражения, среди которых самое значительное — в Крымской войне (1853 —1856 гг.), вскрывшей военную отсталость России от европейских государств. В 1860 — 1870 гг. в России были проведены военные реформы под руководством Д.А.Милютина. Органы военного управления подверглись значительной реорганизации. В 1874 г. был утвержден новый Устав о всеобщей воинской повинности. С этого времени рекрутские наборы в армию были отменены. Всеобщая воинская повинность распространилась на мужское население в возрасте 21 — 40 лет. Зачисление на службу производилось по жребию. Общий срок службы в сухопутных войсках устанавливался в 15 лет: из них 6 лет приходилось на действительную военную службу, а 9 лет — на пребывание в запасе (на флоте — 10 лет, из них 7 лет на службе и 3 года в запасе). Особое внимание уделялось повышению профессиональной подготовки офицерского состава. Была признана необходимой грамотность солдат, обучение их чтению и письму стало обязательным. Расширилась сеть специальных военных учебных заведений. Важной составной частью преобразований в армии явилось ее перевооружение. На вооружение артиллерии стали поступать стальные орудия с нарезным стволом, имевшие большую дальность стрельбы. Во второй половине XIX в. в России был осуществлен переход от парусного к паровому броненосному флоту. В результате проведенных мероприятий были созданы массовые вооруженные силы, значительно повысилась их боеспособность. В 1911 г. была введена допризывная военная подготовка. Закон о воинской повинности 1912 г. расширил льготы по образованию для военнослужащих, сроки службы в пехоте и артиллерии были сокращены до трех лет. Октябрьская революция 1917 г. разрушила существовавшее государственное устройство России и ликвидировала ее вооруженные силы. Правительству советской республики пришлось создавать армию с учетом нового общественного устройства страны, международной обстановки и материальных возможностей. В первые месяцы советской власти ее вооруженной опорой являлась Красная гвардия (вооруженные отряды рабочих). Она создавалась на добровольных началах с марта 1917 г. под руководством большевиков и к началу 1918 г. насчитывала 460 тысяч человек. Малочисленная, слабо обученная Красная гвардия не могла противостоять вторжению германских войск, угроза которого (шла Первая мировая война) вынудила советское правительство начать комплектование постоянной армии. 15 (28) января 1918 г. были приняты декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 29 января (11 февраля) 1918 г. — об организацииРабоче-крестьянского Красного флота. Армия и флот создавались на добровольных началах. Основным ядром новых Вооруженных сил стала Красная армия, а ее главным родом войск — пехота. Кавалерия была главным подвижным родом войск. Морские силы страны включали Балтийский флот и 30 различных флотилий. В строительстве новых Вооруженных сил со временем был использован опыт русской армии. После ряда реорганизаций были восстановлены единоначалие и обязательный характер военной службы. В сентябре 1925 г. был принят Закон об обязательной военной службе, а в 1939 г. — Закон о всеобщей воинской обязанности. Призыву подлежали юноши, достигшие 19 лет, а те, кто оканчивал среднюю общеобразовательную школу, призывались ранее — с 18 лет. В сухопутных войсках служили 3 года, в ВМФ — 5 лет. В армии были введены воинские звания, боевые награды, установлена строгая дисциплина. Международная обстановка требовала постоянного укрепления и совершенствования Вооруженных сил страны. Численность Вооруженных сил СССР неуклонно возрастала: в 1935 г. — 930 тысяч, в 1938 г. — 1,5 миллиона и к началу 1941 г. — 5,7 миллиона человек. Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. показала способность Вооруженных сил СССР отстоять независимость страны. В этот период отечественная полководческая школа выдвинула ряд талантливых военачальников - Г.К.Жукова, К.К.Рокоссовского, Н.Ф.Ватутина, А.М.Василевского, И. С. Конева и других, искусно осуществлявших военные операции, которые привели к разгрому хорошо вооруженного и организованного противника. После войны продолжались совершенствование и укрепление Вооруженных сил страны в соответствии с международной обстановкой и политикой, проводимой советским правительством. Для периода, длившегося с конца 1940-х до начала 1990-х гг., характерной была глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между США и их союзниками, с одной стороны, и Советским Союзом и его союзниками — с другой, которую определяют как «холодная война». Политика «холодной войны» была провозглашена 5 марта 1946 г. У. Черчиллем в так называемой «фултонской речи», призывавшей к борьбе с «мировым коммунизмом». Хотя Соединенные Штаты и СССР никогда не вступали в прямое военное противостояние, их соперничество часто приводило к вспышкам локальных вооруженных конфликтов по всему миру. Для закрепления сфер влияния были созданы военно-политические блоки НАТО (1949 г.) и Организация Варшавского договора (1955 г.). В середине 1950-х гг. началось коренное преобразование Вооруженных сил, оснащение их ракетно-ядерным оружием и другими современными видами оружия и военной техники. В частности, в 1960 г. были созданы ракетные войска стратегического назначения. В 1967 г. был принят новый Закон о всеобщей воинской обязанности. Срок службы в сухопутных войсках сократился до двух лет, на флоте — до трех. Лица, имеющие высшее образование, служили один год. Изменения в этот закон вносились в 1980, 1985 и 1989 гг. После распада СССР в 1991 г. началось строительство Вооруженных сил Российской Федерации. Точкой отсчета считается соответствующий Указ Президента РФ от 7 мая 1992 г. № 466 (РГ 92-106). Согласно указу в состав ВС были включены все органы военного управления, все объединения, соединения, воинские части, все учреждения, организации, военно-учебные заведения бывшего СССР, расположенные на территории России, а также группировки войск и сил флота за пределами РФ, находившиеся к моменту подписания данного документа под ее юрисдикцией. Острейшей проблемой стал раздел Черноморского военного флота между Россией и Украиной. Статус бывшего Черноморского флота ВМФ СССР был определен только в 1997 г. с разделом на Черноморский флот ВМФ Российской Федерации и ВМС Украины. Территории военно-морских баз в Крыму (г. Севастополь) взяты Россией у Украины в аренду на срок до 2017 г. После «оранжевой революции» в декабре 2004 г. положение Черноморского флота сильно осложнилось рядом конфликтов, в частности обвинениями в незаконной субаренде в коммерческих целях и захватами маяков. Почти все время своего существования Вооруженные силы новой России находились в стадии реформирования. Из важнейших законов следует назвать: «О воинской обязанности и воинской службе» (1998 г.), «О статусе военнослужащих» (1998 г.), Положение о порядке прохождения военной службы (1999 г.). В каждый из этих документов вносились изменения. Очередной этап военной реформы завершился 16 ноября 2004 г. В октябре 2008 г. было объявлено о начале нового этапа, который, по мнению авторов, должен привести к коренному изменению облика российской армии. Вопросы для самоконтроля 1. Каково предназначение Вооруженных сил? 2. Что составляло основу вооруженных сил в XIV—XVII вв.? 3. Когда была создана регулярная Русская армия? 4. Раскройте суть новой системы комплектования войск, введенной Петром I. 5. Когда была введена в России всеобщая воинская повинность? 6. Расскажите о модернизации армии в XIX — начале XX в. 7. Когда были созданы Рабоче-крестьянская Красная армии (РККА) и Рабоче-крестьянский Красный флот? 8. Как осуществлялось строительство Вооруженных сил перед Второй мировой войной? 9. Как отразилась на военном строительстве политика «холодной войны »? 10.С чего началось строительство Вооруженных сил России в постперестроечное время Основные предпосылки поведения военной реформы Вооруженных сил Российской Федерации на современном этапе Главными факторами, влияющими на военное строительство, являются геостратегическое положение государства, п также характер и особенности военно-политической ситуации в мире. Для того чтобы определить направленность поенного строительства, необходимо правильно оценить, существует ли опасность военной угрозы для страны, каковы ее источники, масштабы и характер. Иначе говоря, требуется взвешенная оценка реальной военно-политической обстановки и перспектив ее развития. После окончания «холодной войны» военно-политическая обстановка в мире существенно изменилась. Ушло в прошлое острое противоборство двух систем. Угроза крупномасштабной войны значительно ослабла, хотя локальные столкновения (в основном на межнациональной почве) по-прежнему существуют. Россия не рассматривает ни одно государство, ни один народ как своего потенциального врага, но и она втянута в конфликты. Свежий пример — разрешение грузино- южноосетинского конфликта в августе 2008 г. Кроме военно-политических причин необходимость реформы Вооруженных сил на современном этапе диктуется и соображениями экономического характера. Жизнь требует принести Вооруженные силы в соответствие с уровнем экономических возможностей государства. Начиная с 1990-х гг. в России наблюдается резкий демографический спад (снижение рождаемости). Это также диктует целесообразность реформы. Требуется значительно уменьшить число федеральных ведомств, имеющих воинские формирования, перейти к смешанной, а затем к контрактной системе комплектования частей. При сокращении Вооруженных сил эта вполне реальная перспектива становится шагом к профессиональной армии. Основная цель рассматриваемой реформы армии — повысить обороноспособность страны и привести войска в соответствие с требованиями времени. Конечный результат преобразований — повышение управляемости армии, оптимизация ее состава, структуры и численности, ц0 самое главное — повышение ее профессионального уровня. Современная армия требует достижения оптимальных характеристик численности, боевому составу, по организационно-штатным структурам, системам управления и всем видам обеспечения. Одно из непременных условий реформы Оптимизация расходов материальных ресурсов, направляемых на обеспечение боеготовности, эффективное их использование на основе взаимосвязанного, скоординированного действия всех компонентов военной организации государства основой проведения военной реформы стал Указ Президента от 16 июля 1997 г. «О первоочередных мерах пореформированиюВооруженных сил Российской Федерации и совершенствованию их структуры» (утратил силу в соответствии с Указом Президента РФ от 29 июля 2008 г. № 1139) в настоящее время разрабатываются новые подходы к военной реформе, связанные с изменением структуры, состава и численности Вооруженных сил. Для проведения военной реформы были уточнены задачи Вооруженных сил с учетом внешнеполитической обстановки и возможностей экономики нашей страны, определены основные положения политики государства в области военного строительства. Все эти моменты изначально нашли свое отражение в документе под названием «Концепция национальной безопасности Российской Федерации», утвержденном Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. (с изменениямиот 10 января 2000 г.). Данный документ определил, что Россия не стремится поддерживать паритет (равенство) в вооружениях и вооруженных силах с ведущими государствами мира и ориентируется на реализацию принципа реалистического сдерживания, в основе которого лежит решимость использовать военную мощь страны для предотвращения агрессий. В августе 2005 г. Президент РФ В.В.Путин подписал основополагающий документ «Основы (концепция) государственной Политики Российской Федерации по военному строительству на период до 2010 года», излагающий принципиальные Положения по указанному вопросу. В соответствии с данной концепцией структурно армия должна Подразделяться на два компонента: стратегическиеядерные силы (силы сдерживания) и силы общего назначения. Стратегические ядерные силы по типу и структуре должны сохранить принцип существующей в настоящее время триады: ракетные войска стратегического назначения, морские стратегические ядерные силы и авиационные стратегические ядерные силы. Однако во главу угла поставлено формирование единой системы разнородных сил, включающих стратегическую и тактическую составляющие, а также разработка и создание новых, неядерных средств стратегического сдерживания. Большое внимание будет уделяться интенсивному развитию высокоточного оружия дальнего радиуса действия. Опыт военных действий наглядно продемонстрировал, что неядерные средства (крылатые ракеты различных видов базирования и высокоточное оружие авиации) способны решить исход не только боя или операции, но и кампании, и даже войны. В этой связи необходим новый подход к сокращению ядерного арсенала. Стратегическое ядерное оружие должно ограничиваться и сокращаться с условием учета совокупного (ядерного плюс неядерного) потенциала. Обязательным требованием к силам сдерживания является дальнейшее совершенствование, повышение надежности и быстроты действия системы управления стратегическими ядерными силами. Процесс обеспечения военной безопасности силами сдерживания должен быть подкреплен как высоко подготовленным личным составом, так и соответствующим состоянием вооружения и военной техники. Соблюдение этих условий позволит успешно действовать в любых условиях складывающейся обстановки, в том числе при ведении операций с использованием обычного оружия. Основу сил общего назначения должны составить высокомобильные соединения и части постоянной готовности, укомплектованные профессиональным личным составом на контрактной основе. Они должны осуществлять функции неядерного сдерживания и з мирное время, и в тревожные для страны периоды, надежно защищать страну от возможного воздушного нападения, отражать агрессию в локальной войне, обеспечить проведение мероприятий мобилизации и развертывания главных сил при ведении крупномасштабных войн. Указом Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 года №146 утверждена новая Военная доктрина России,а также документ «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания до 2020 года». Новая доктрина состоит из четырех частей. В первой части сформулированы общие положения Военной доктрины. Во второй части перечислены внешние и внутренние военные опасности и угрозы, стоящие перед Российской Федерацией. К новым российским угрозам отнесены: расширение НАТО, распространение оружия массового поражения, международный терроризм и борьба за топливно-энергетические ресурсы. В третьей части рассказываются основные задачи военной политики России, среди которых недопущение гонки вооружений, предотвращение и сдерживание любых военных конфликтов. Четвертая часть Военной доктрины посвящена совершенствованию оборонно-промышленного комплекса. России требуется современная и хорошо оснащенная армия с высокой боевой мощью. Вопросы для самоконтроля 1. Выделите основной фактор, влияющий на военное строительство государства. 2. Каковы предпосылки проведения реформы Вооруженных сил в России? 3. Назовите основную цель реформы Вооруженных сил в РФ? 4. Каковы правовые основы проведения реформы Вооруженных сил в РФ? 5.Выделите основные направления реформирования стратегических ядерных сил и сил общего назначения. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации Вооруженные силы Российской Федерации — государственная военная организация, составляющая основу обороны нашей страны. Деятельность Вооруженных сил осуществляется на основании Конституции РФ, Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ с последующими дополнениями и изменениями и других законов РФ, нормативных и правовых актов в области обороны. Функции Вооруженных сил включают отражение внешней агрессии, защиту целостности и неприкосновенности государственной территории и выполнение задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Вооруженные силы России играют главную роль в обеспечении национальной безопасности государства силовыми методами. Исходя из этого, определены основные задачи Вооруженных сил РФ: обеспечение ядерного сдерживания в интересах предотвращения как ядерной, так и обычной крупномасштабной или региональной войны; обеспечение надежной защиты страны от воздушно- космического нападения и решение задач по отражению агрессии в локальной войне, а также развертывание группировки войск для решения задач в региональной войне; осуществление миротворческой деятельности как самостоятельно, так и в составе международных организаций. Для решения этих задач Вооруженные силы РФ в своем составе должны иметь: силы ядерного сдерживания: для удержания ядерных держав от развертывания ядерной войны, а также государств и их коалиций, обладающих превосходством в обычных вооружениях, от широкомасштабной неядерной войны; силы неядерного сдерживания: для удержания возможного агрессора от развязывания и эскалации (расширения) региональных конфликтов, а также для гибкого реагирования на возникающие угрозы с целью локализации и ликвидации конфликтов малой интенсивности; мобильные силы, обеспечивающие наращивание противодействия при ликвидации военных конфликтов; средства информационного противодействия вероятному противнику в информационной войне. В числе приоритетных направлений военно-технического обеспечения безопасности России можно назвать: поддержание комплекса стратегических вооружений на уровне, обеспечивающем безопасность страны;развитие высокоэффективных систем управления войсками и оружием, а также связи, разведки, радиоэлектронной борьбы; создание нового поколения высокоточных мобильных безъядерных средств поражения и систем их информационного обеспечения; повышение индивидуальной оснащенности военнослужащих средствами поражения, защиты, связи и экипировки. В военно-стратегическом плане основными задачами военного строительства являются: поддержание сил ядерного сдерживания в составе и состоянии, обеспечивающих предотвращение развязывания ядерной и крупномасштабной обычной войны против России и ее союзников; создание на территории РФ и в воздушно-космическом пространстве сбалансированных по составу группировок сил, средств и систем, обеспечивающих своевременное обнаружение воздушно-космического нападения противника и предупреждение о нем; оповещение органов государственного и военного управления, оповещение войск (сил); прикрытие важнейших объектов страны от воздействия средств воздушно-космического нападения противника и нанесение ответных ударов; создание на стратегических направлениях, в прилегающих океанских и морских зонах группировок войск (сил) общего назначения, способных в составе мирного времени совместно с другими войсками, воинскими формированиями и органами выполнять задачи по локализации и нейтрализации вооруженных конфликтов, а также иные задачи в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации; создание высокомобильного резерва, способного в кратчайшие сроки выполнить задачи самостоятельно либо усилить группировки сухопутных войск на любом стратегическом направлении; оптимизация мобилизационной базы военной организации государства и системы мобилизационной подготовки экономики страны для проведения развертывания Вооруженных сил Российской Федерации в целях решения задач обороны страны; совершенствование боевой и мобилизационной готовности силового компонента военной организации государства; повышение способности всех компонентов военной организации государства к согласованным действиям по предотвращению и противодействию внутренним угрозам национальной безопасности на основе централизации оперативного руководства всеми привлекаемыми силами и средствами и совершенствования межведомственного взаимодействия при выполнении совместных задач; создание военной инфраструктуры государства, обеспечивающей стратегическое развертывание и ведение военных действий Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами в соответствии с Планом применения Вооруженных сил в условиях военного времени; совершенствование системы комплектования и подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; создание адекватной сложившимся условиям развития страны системы резервов, а также необходимых запасов материально-технических средств для всех компонентов военной организации государства; - создание централизованной системы управления военной организацией государства, способной без проведения существенных структурных преобразований обеспечить оперативное управление войсками (силами), воинскими формированиями и органами при решении задач как в мирное время при нейтрализации и пресечении внутренних угроз национальной безопасности и в других чрезвычайных ситуациях, так и в угрожаемый период и в военное время. Вопросы для самоконтроля 1.В чем заключаются функции Вооруженных сил РФ? 2.Назовите основные задачи Вооруженных сил РФ. 3.Назовите приоритетные направления военно-технического обеспечения безопасности России, а также необходимые для этого силы и средства. 4.Выделите основные задачи развития Вооруженных сил РФ в военно-стратегическом плане. Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации Вооруженные силы Российской Федерации состоят из трех видов: сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно- морской флот; трех родов войск: ракетные войска стратегического назначения, космические войска, воздушно-десантные войска, а также других войск, не входящих в виды Вооруженных сил, тыла Вооруженных сил, организаций и воинских частей строительства и расквартирования (схема 4). Схема 4. Структура вооруженных сил Российской Федерации  Вид Вооруженных сил — это часть Вооруженных сил государства предназначенная для ведения военных действий в определенной сфере (на суше, море, в воздушном и космическом пространстве). Род войск — это составная часть вида Вооруженных сил, включающая воинские формирования, которые имеют свойственные только км основные виды оружия и военную технику, а также владеют методами их боевого применения. Структура рода войск на примере мотострелковых войск показана на схеме 5  Схема 5. Структура мотострелковых войск Вооруженных сил Российской Федерации История создания видов Вооруженных сил связана со способами ведения вооруженной борьбы и тем пространством, на котором она ведется: на суше, на море и в воздухе. Сухопутные войска (СВ) — это вид войск, предназначенных для ведения боевых действий на суше (рис. 26). По своим боевым возможностям сухопутные войска способны вести наступление в целях разгрома войск противника и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение противника, прочно удерживать занимаемые территории и рубежи. В состав сухопутных войск входят: мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны (ПВО), армейская авиация, части и подразделения специальных войск, а также части и учреждения тыла.  Рис. 26. Сухопутные войска Российской Федерации Мотострелковые войска — самый многочисленный род войск, составляющий основу сухопутных войск. Они оснащены вооружением для поражения наземных и воздушных целей, ракетными комплексами, танками, артиллерией и минометами, противотанковыми управляемыми ракетами, зенитными ракетными комплексами и установками, средствами разведки и управления. Танковые войска — главная ударная сила сухопутных войск и мощное средство вооруженной борьбы, предназначенное для решения наиболее важных задач в различных видах боевых действий. Ракетные войска и артиллерия — главная огневая мощь и важнейшее оперативное средство в решении боевых задач по разгрому группировок противника. Войска противовоздушной обороны являются одним из основных средств поражения авиации и ракет противника. Они состоят из зенитных ракетных, зенитных артиллерийских и радиотехнических частей и подразделений и предназначены для прикрытия боевых порядков сухопутных войск. Авиация сухопутных войск предназначена для действий непосредственно в интересах общевойсковых формирований, состоящих из авиационной поддержки, ведения воздушной разведки, высадки тактических десантов и других задач. Специальные войска, входящие в состав сухопутных войск, обеспечивают успешное выполнение общевойсковыми формированиями стоящих перед ними задач. Части и учреждения тыла на своем уровне обеспечивают боеспособность всех родов войск. Военно-воздушные силы (ВВС) — вид войск, входящих в состав Вооруженных сил, предназначенных для отражения агрессии и нанесения ударов по авиационным, сухопутным и морским группировкам противника, его административно-политическим и промышленно-экономическим центрам в целях дезорганизации государственного и военного управления, нарушения работы тыла и транспорта, а также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок (рис. 27). Эти задачи войска ВВС могут выполнять в любых погодных условиях, в любое время суток и года.  Рис. 27. Военно-воздушные силы Российской Федерации В соответствии с боевыми задачами и характером действий авиация делится по родам на бомбардировочную, истребительно-бомбардировочную, истребительную, штурмовую, разведывательную, противолодочную, военно-транспортную и специальную авиацию. На вооружении авиационных частей находятся самолеты, гидросамолеты и вертолеты. Основа боевой мощи ВВС — сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные разнообразным бомбардировочным, ракетным и стрелково-пушечным вооружением. Военно-морской флот (ВМФ) — вид войск, входящих в состав Вооруженных сил, предназначенных для отражения агрессии и нанесения ударов по промышленно-экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил (рис. 28). ВМФ способен наносить ядерные удары по наземным объектам врага, уничтожать его флот в море и на базах, нарушать (блокировать) океанские и морские коммуникации противника и защищать свои, содействовать сухопутным войскам в проведении операций, высаживать морские десанты и отражать  Рис. 28. Военно-морской флот Российской Федерации высадку морских десантов противника, перевозить войска, материальные средства и выполнять другие задачи. В состав военно-морского флота входят подводные и надводные силы, морская авиация, береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота. Также в его состав входят корабли и суда вспомогательного флота, части специального назначения и различные береговые службы. К самостоятельным родам войск в составе Вооруженных сил относятся ракетные войска стратегического назначения, космические войска и воздушно-десантные войска. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)оснащены ракетно-ядерным оружием и предназначены для выполнения особых стратегических задач (рис. 29). Для РВСН характерны высокая боевая готовность и точность нанесения ракетно-ядерных ударов; способность наносить удары одновременно по многим объектам, успешно преодолевая противодействие ПВО и ПРО (противовоздушная и противоракетная оборона) и выполняя поставленные задачи  в кратчайшие сроки; возможность широкого маневра ракетно- ядерными ударами; независимость боевого применения от условий погоды, времени года и суток. На вооружении РВСН состоят стационарные и мобильные ракетные комплексы огромной поражающей мощи и практически неограниченной дальности действия. Космические войска (KB)выполняют задачи по обнаружению стартов баллистических ракет, предупреждают о ракетном нападении (рис. 30). KBосуществляют запуск ракет-носителей, управление орбитальной группировкой космических аппаратов и поддерживают ее на уровне, позволяющем решать задачи мирного и военного времени. Воздушно-десантные войска (ВДВ) — самостоятельный род войск, предназначенный для боевых действий в тылу противника (рис. 31). ВДВ состоят из парашютно-десантных, танковых, артиллерийских, самоходно-артиллерийских и других частей  Рис. 30. Космические войска Российской Федерации  и подразделений, а также из частей и подразделений специальных войск и тыла. Основные боевые свойства ВДВ: способность быстро достигать удаленных районов, наносить внезапные удары, успешно вести общевойсковой бой. Тыл Вооруженных сил — это силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и военное время. Тыл выполняет также функции связующего звена между экономикой страны и войсками. В состав тыла входят различные части, учреждения и подразделения, необходимые для решения следующих задач: постоянно содержать запасы материальных средств и обеспечивать ими войска; осуществлять подготовку, эксплуатацию, техническое прикрытие и восстановление путей сообщения и транс портных средств; обеспечивать воинские перевозки всех видов; восстанавливать военную технику и имущество; создавать условия для базирования авиации и сил флота; оказывать медицинскую помощь раненым и больным, проводить противоэпидемические, лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия; осуществлять торгово-бытовое, квартирно-эксплуатационное и финансовое обеспечение; оказывать помощь войскам в восстановлении их боеспособности и ликвидации последствий ударов противника. Для выполнения этих задач тыл располагает базами и складами с запасами материальных средств различного назначения, специальными войсками (железнодорожными, автомобильными, дорожными и трубопроводными), вспомогательным флотом, инженерно-аэродромными, авиационно-техническими, ремонтными, медицинскими, ветеринарными и другими частями, подразделениями и учреждениями. В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» к войскам, не входящим в виды Вооруженных сил, относятся: войска Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ; внутренние войска Министерства внутренних дел РФ; железнодорожные войска; войска Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте Российской Федерации; войска Гражданской обороны. Войска Пограничной службы предназначены для охраны Государственной границы РФ на суше, море, реках, озерах и иных водоемах. Непосредственное руководство этими войсками осуществляет Федеральная служба безопасности. Структурно эти войска состоят из пограничных округов, отдельных соединений, "специальных частей (подразделений) и учебных заведений. Внутренние войска предназначены для охраны государственных объектов и выполнения других задач, возложенных на МВД РФ. Исторически предшественниками внутренних войск были войска внутренней охраны советской республики, войска внутренней службы и войска Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Термином «внутренние войска» с 1921 г. обозначали части ВЧК, несущие службу во внутренних районах страны в отличие от пограничных войск. В Великую Отечественную войну внутренние войска охраняли тылы фронтов и армий, несли гарнизонную службу в освобожденных районах, участвовали в обезвреживании агентуры противника. Железнодорожные войска предназначены для восстановления, строительства, эксплуатации, заграждения и технического прикрытия железных дорог, используемых для обеспечения воинских перевозок. Организационно железнодорожные войска состоят из соединений и различных специализированных частей. Они были созданы в период Гражданской войны, а в мирные годы выполняли работы по реконструкции существующих и сооружению новых железных дорог. За годы Великой Отечественной войны железнодорожными войсками совместно со специальными формированиями Наркомата путей сообщения было восстановлено около 120 тысяч километров железных дорог. Войска Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ предназначены для обеспечения информационной безопасности. Войска Гражданской обороны, — воинские формирования, призванные решать задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. На вооружении войск Гражданской обороны находятся специальная техника и боевое ручное стрелковое и холодное оружие. Военнослужащим войск Гражданской обороны выдаются удостоверения, подтверждающие их статус, и международные отличительные знаки. Деятельность войск Гражданской обороны осуществляется с момента объявления государством состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ военного положения на территории страны или в отдельных ее местностях. В мирное время войска Гражданской обороны, как уже указывалось ранее, осуществляют свою деятельность при стихийных бедствиях, эпидемиях, крупных авариях, катастрофах, ставящих под угрозу здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Специальные войска состоят из воинских частей и подразделений, предназначенных для выполнения специальных задач по обеспечению боевой и повседневной деятельности Вооруженных сил. В Российской Федерации имеются специальные войска, непосредственно подчиненные Министерству обороны, а также входящие в состав различных видов Вооруженных сил и тыла. Наименование, состав, организация, вооружение и техническое оснащение формирований специальных войск определяются их предназначением. В частности, к ним относятся инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и биологической защиты, радиотехнические части и топогеодезические подразделения. В состав тыла Вооруженных сил входят такие специальные войска, как автомобильные, дорожные, железнодорожные, трубопроводные и др. Некоторые виды Вооруженных сил имеют свойственные только им специальные войска, например в ВВС есть части инженерно-авиационной службы. Общее руководство Вооруженными силами Российской Федерации осуществляет Верховный главнокомандующий. Согласно Конституции и Закону «Об обороне» Верховным главнокомандующим Вооруженными силами является Президент Российской Федерации. В его компетенцию входит: осуществление оборонной политики; утверждение концепции, планов строительства и применения армии и флота; назначение и освобождение от должности высшего военного командования (от командира соединения и выше); присвоение высших воинских званий; издание указов о призыве граждан РФ на военную службу; объявление состояния войны в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию. Верховный главнокомандующий отдает приказы Вооруженным силам на ведение военных действий, а также осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией РФ и федеральными законами. Непосредственное руководство Вооруженными силами осуществляет министр обороны Российской Федерации через органы управления Министерства обороны. Министерство обороны реализует политику в области строительства Вооруженных сил в соответствии с решениями высших органов государственной власти Российской Федерации. Министерству обороны дается исключительное право заказа вооружений и военной техники, в том числе и для других силовых структур. Основным органом оперативного управления войсками и силами флота Вооруженных сил является Генеральный штаб, осуществляющий руководство по вопросам планирования применения войск в целях обороны; Генштаб разрабатывает Федеральную программу совершенствования оперативного переоборудования военной промышленности страны, организует мобилизационную подготовку, координирует планы создания резервных войск для решения главной задачи — защиты России от нападений врага. Вооруженные силы Российской Федерации состоят из органов управления, объединений, соединений, воинских частей, учреждений, а также военно-учебных заведений. Органы управления, предназначены для руководства войсками (силами) в различных звеньях. К ним относятся командования, штабы, управления, отделы и другие постоянно и временно создаваемые структуры. Для размещения и работы органов управления в боевых условиях развертываются мобильные пункты управления. Объединения — это воинские формирования, включающие несколько соединений или объединений меньшей численности, а также частей и учреждений (например, территориальные общевойсковые объединения — военные округа; оперативные объединения — армии, флотилии). Соединениями являются воинские формирования, состоящие из нескольких частей или соединений меньшего состава, а также частей и подразделений обеспечения и обслуживания. К соединениям относятся корпуса, дивизии, бригады и другие приравненные к ним воинские формирования. Воинская часть — это организационно-самостоятельная боевая и административно-хозяйственная единица во всех видах Вооруженных сил Российской Федерации. К воинским частям относятся полки, корабли 1, 2, 3-го рангов, отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), а также отдельные роты. Полкам, отдельным батальонам, дивизионам и эскадрильям вручается боевое знамя, а кораблям Военно-морского флота — военно-морской флаг. К учреждениям Министерства обороны, Российской Федерации относятся такие структуры обеспечения жизнедеятельности Вооруженных сил, как дома и клубы офицеров, военные музеи, редакции военных изданий, военно-медицинские учреждения, санатории, дома отдыха, турбазы и т.д. К военно-учебным заведениям относятся военные академии, университеты, институты, суворовские и нахимовские военные училища, кадетские корпуса, курсы подготовки и переподготовки офицерского состава. Часть Вооруженных сил РФ может входить в состав коллективных вооруженных сил или находиться под объединенным командованием в соответствии с международными договорами Российской Федерации (например, в составе миротворческих сил ООН или коллективных сил Содружества Независимых Государств (СНГ) по поддержанию мира в зонах локальных военных конфликтов). Комплектование Вооруженных сил личным составом осуществляется: военнослужащими: путем призыва граждан на военную службу и путем добровольного поступления граждан на военную службу; гражданским персоналом: путем добровольного поступления на работу. Таким образом, развитие видов Вооруженных сил и родов войск тесно связано с развитием экономики государства, с возможностями по созданию новых, более совершенных образцов военной техники и вооружения, направлено на обеспечение целостности территории государства и защиту его интересов. В соответствии с реальной обстановкой в России периодически проводятся военные реформы, направленные на создание такой организационно-штатной структуры Вооруженных сил, которая максимально соответствовала бы принятой в государстве военной доктрине, а также позволяла с минимальными затратами максимально использовать боевые возможности военной техники и вооружения. Вопросы для самоконтроля 1. Дайте определения вида и рода войск Вооруженных сил. 2. Какие задачи решают сухопутные войска? 3. Что вы знаете об устройстве Военно-воздушных сил? 4. Каково предназначение Военно-морского флота? 5.Расскажите о ракетных войсках стратегического назначения и их предназначении. 6. Какие задачи решают Военно-Космические войска? 7. Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил? 8. Назовите войска, не входящие в виды Вооруженных сил. 9. Какие структуры относятся к учреждениям Министерства обороны Российской Федерации? 10. Как осуществляется комплектование Вооруженных сил личным составом? |