математическое моделирование. Курсовая Мелихов. Тема Мероприятия по защите населения и территории при чрезвычайных ситуациях, связанных с оползнями на территории Лысой горы города Саратова

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

|

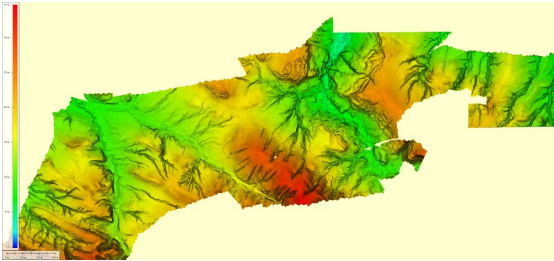

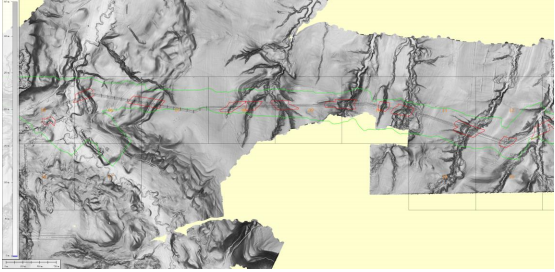

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях КУРСОВАЯ РАБОТА по МДК 02.01 Организация защиты населения и территорий по теме: Тема: Мероприятия по защите населения и территории при чрезвычайных ситуациях, связанных с оползнями на территории Лысой горы города Саратова Студента 4 курса Группы ЗЧС 941 Мелихов В.В._______________ Руководитель: Мельников И.Н._____________ Работа защищена с оценкой «_________________________» _______________2022г. г. Саратов 2022г. СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Особенности воздействия чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями на население и прилегающие территории 5 1.1 Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями 5 1.2 Мониторинг устойчивости работы объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями и их влияние на природные объекты 6 2. Организационные мероприятия по обеспечению защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях, связанных с оползнями 10 2.1 Перспективное планирование реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с оползнями на территории Лысой горы города Саратова 10 2.2 Направления профилактических мероприятий по обеспечению защиты населения при чрезвычайной ситуации, связанной с оползнями на территории Лысой горы города Саратова 12 2.3 Особенности организации несения службы в аварийно-спасательных формированиях города Саратова. Силы и средства, привлекаемые к проведению ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с оползнями на территории Лысой горы города Саратова 18 Заключение 20 Список использованных источников 21 Приложение А Данные мониторинга о чрезвычайной ситуации, связанной с оползнями на территории Лысой горы города Саратова 25 Приложение Б Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях 26 Приложение В Регламент действий главы муниципального образования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 28 Введение Чрезвычайная ситуация (ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу и здоровью населения, народному хозяйству и окружающей среде. Под источником чрезвычайной ситуации понимается опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространённую инфекционную болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может произойти чрезвычайная ситуация Оползни возникают тогда, когда природными процессами или людьми нарушается устойчивость склона. Силы связности грунтов или горных пород оказываются в какой-то момент меньше, чем сила тяжести, вся масса приходит в движение, и может произойти катастрофа. Актуальность моей курсовой работы в том, что оползни относятся к геологическим явлениям, представляющим большую опасность. В городах оползни провоцируют прорывы водопроводов, приводящие к вымыванию мягких пород грунтов, угрозу жизни людей. Поэтому защита населения и территории от оползней, является важным элементом в предотвращении таких Чс и защите населения от них. Объектом исследования в курсовой работе является чрезвычайная ситуация, связанная с оползнями на территории Лысой горы города Саратова. Предметом исследования являются мероприятия по защите населения и территории при чрезвычайных ситуациях, связанных с оползнями на территории Лысой горы города Саратова. Цель курсовой работы заключается в исследовании мероприятий по защите населения и территории при чрезвычайных ситуациях, связанных с оползнями на территории Лысой горы города Саратова Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями ; рассмотреть методы реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с оползнями на территории Лысой горы города Саратова ; проанализировать профилактические мероприятия по обеспечению защиты населения при чрезвычайной ситуации, связанной с оползнями на территории Лысой горы города Саратова ; рассмотреть силы и средства, привлекаемые к проведению ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с оползнями на территории Лысой горы города Саратова. Основные методы исследования: теоретический анализ и синтез исследований авторов по проблемы курсовой работы, моделирования, методы обобщения, прогнозирования, преобразования, статистической обработки материала. Теоретико-методологическую основу и информационную базу курсовой работы составляют нормативные и законодательные акты МЧС России, научные труды российских авторов Белова С.В., Вострокнутова А.Л., Супрун В.Н., Шевченко Г.В. и других в области исследуемой темы. Практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных результатов в практической деятельности для защиты населения при оползнях. Структура и объем курсовой работы определены целью и задачами исследования и состоят из введения, 2 глав, заключения, списка использованной источников и приложений. В курсовой работе содержится 1 таблица и 2 рисунка. Список использованных источников включают 29 наименования. Объем курсовой работы составляет 32 страницы. 1. Особенности воздействия чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями на население и прилегающие территории 1.1 Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями Оползень — опасное природное явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Такие явления возникают на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей и т.д., самые грандиозные на дне морей. Наиболее часто оползни возникают на склонах, сложенных чередующимися водоупорными и водоносными породами. Смещение крупных масс земли или породы по склону или клифу вызывается в большинстве случаев смачиванием дождевой водой грунта так, что масса грунта становится тяжелой и более подвижной. Может вызываться также землетрясениями или разрушающей деятельностью моря. Силы трения, обеспечивающие сцепление грунтов или горных пород на склонах, оказываются меньше силы тяжести, и вся масса горной породы приходит в движение. Отложения оползней называются деляпсием1. Основными поражающими факторами рассматриваемых чрезвычайных ситуаций являются удары движущихся масс горных пород, а также заваливание или заиливание этими массами ранее свободного пространства. В результате таких воздействий происходит разрушение зданий и сооружений, уничтожение населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных. Перекрытие русел рек ведет к образованию обширных водохранилищ, которые при прорыве запруды могут принести много бед. Эти явления угрожают безопасности железнодорожного и автомобильного движения, разрушают мосты, линии электропередачи и связи, трубопроводы, плотины. Существенный ущерб наносится сельскому хозяйству: заболачиваются пахотные земли, теряется урожай, происходит интенсивный процесс выбывания земель из сельскохозяйственного оборота2. 1.2 Мониторинг устойчивости работы объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с оползнями и их влияние на природные объекты Некоторые аспекты современной человеческой деятельности, как правило, при мониторинге линейных объектов производят несколько лазерных съемок с разной точностью, это зависит от поставленных заказчиком задач. На высоком уровне производится дешифрирование синтезированной 3D модели. Так как оползневые явления приводят к образованию весьма характерных форм в мезо- и микрорельефе, они легко распознаются на 3D моделях среднего и иногда мелкого масштаба, как показано на рисунке 1.  Рисунок 1 - Мезорельеф линейного участка инженерно-геологических работ Участки со «свежими» оползнями отличаются от остальных частей склона неоднородностью. В коридоре проектируемого трубопровода выделяются оползневые зоны за счет основных дешифровочных признаков, как показано на рисунке 2. По форме оползневого тела и оползневого цирка можно установить тип оползня согласно принятым в инженерной геологии классификациям3.  Рисунок 2 - Выделение оползневых зон в пределах трассы трубопровода. Черными линиями показаны ветки проектируемого трубопровода, зелеными - границы коридора проектируемой трассы; красными - контуры оползневых участков в зоне прокладки трубопровода. Оранжевые числа - номера блоков (очерченных квадратными контурами) лазерного скана На среднем уровне 3D модель обрабатывается с более высокой точностью (с большим приближением). Детализируются оползневые структуры: контуры оползневых тел, приоползневые бугры и западины, характер и состояние обрывов (свежие, задернованные, поросшие кустарником), амплитуда смещения и т.д4. На низком уровне выделяются блоки (кластеры). После этого разрабатывается проект организации наблюдений. Необходимо заметить, что мониторинг целесообразно проводить после геологического изучения территории, в противном случае будут получены данные, которые нельзя будет использовать для прогноза. Поскольку возникновение оползней зачастую является следствием нарушения равновесия геоэкологической среды, необходима информация о геологических и гидрогеологических условиях склонов, на которых они развиваются, генетических типах оползней и факторах, положительно влияющих на их развитие. Использование воздушного лазерного сканирования для мониторинга возможно в качестве топографо-геодезической технологии для сбора геопространственных данных по рельефу и наземным объектам. Как и при классических геодезических работах, основными здесь являются измерения. Основная функция лазера - генерация импульсного или непрерывного излучения, которое, отражаясь от поверхности земли или наземных объектов, может быть использовано для измерения расстояния от источника излучения до объекта, вызвавшего отражение. С помощью воздушного лазерного сканирования можно получить значительно более информативную картину изменений в рельефе при периодических наблюдениях, чем при обычных геодезических измерениях. Преимущества этого метода: короткая технологическая цепочка; гарантия определенной точности измерений, зависящей от высоты полета над объектом; ненужность наземных геодезических работ по планово-высотному обоснованию за счет использования прямого геопозиционирования; высокая производительность работ благодаря передаче на камеральную обработку готовых топографических данных. Неоспоримое преимущество воздушного лазерного сканирования заключается также в том, что с его помощью можно получать данные не только в дальномерной форме, но и в форме интенсивности отражений. Дальномерная форма представления лазерно-локационного изображения соответствует распределению в заданном координатном пространстве трехмерного облака точек с координатами X, Y, Z. Распределение лазерных точек доступно для визуального анализа, пространственных измерений, геоморфологического анализа при помощи программно-вычислительных методов. Современные сканеры способны кроме пространственных координат регистрировать еще и энергию отраженного импульса - интенсивность отражения (I). Изображения в форме интенсивности отражений по своим информационным свойствам близки к естественным панхроматическим ортофотоснимкам, что позволяет успешно использовать их для визуального распознавания объектов (дешифрирования) даже без привлечения традиционных аэрофотосъемочных данных. Следует учитывать, что каждое измерение производится в определенный момент времени. Следовательно, еще одной координатой может служить время регистрации лазерной точки (t). Таким образом, выходным материалом сканирования является облако точек, каждая из которых характеризуется пятью параметрами - тремя пространственными координатами X, Y, Z, интенсивностью отражения I и временем регистрации t. Такие высокоинформативные модели используются для получения не только статических, но и динамических моделей5. 2. Организационные мероприятия по обеспечению защиты населения и территорий при чрезвычайных ситуациях, связанных с оползнями 2.1 Перспективное планирование реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с оползнями на территории Лысой горы города Саратова Реагирование на возникающие ЧС обычно начинается с разработки государственными структурами планов по митигации, мероприятий по предупреждению ЧС и защите населения в них. Планирование подготовки и реагирования на ЧС включает: выявление потенциально опасных источников ЧС; определение возможных масштабов воздействия поражающих факторов источников ЧС на людей, экономику и природную среду; определение риска ЧС; проведение комплекса мероприятий по снижению риска чс; определение степени уязвимости населения, экономики и природной среды от источников чс; проведение комплекса мероприятий по снижению уязвимости населения, экономики и природной среды в ЧС; оценку наличия организационных ресурсов и потенциала для прогнозирования, оценки, предупреждения и ликвидации последствий чс; анализ и оценку чрезвычайных ситуаций по секторам; подготовку сил и средств для решения задач прогнозирования и других проблем митигации; уточнение функций государственных структур по защите населения и обязанностей должностных лиц; планирование деятельности для достижения уровня подготовки, необходимого для своевременного и эффективного реагирования на произошедшую ЧС и др. Механизмами реагирования на ЧС являются: разведка, поиск и спасение, эвакуация, обеспечение безопасности зоны ЧС, развертывание и усиление соответствующих структур(больницы, госпитали и т.д.), развертывание систем распределения помощи, реализация оперативных планов реагирования на ЧС. При ведении разведки определяются: размеры зон ЧС; причины возникновения бедствия; выявляются основные очаги селеобразования, зоны транзита и отложения оползней; характер разрушений; состояние гидротехнических сооружений (плотин, дамб, транзитных русл и пр.) и других объектов инфраструктуры (транспортные магистрали, мосты, переходы и пр.); предприятий и других объектов хозяйствования; намечаются возможные пути ввода поисково-спасательных формирований и техники для выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ. При выполнении наземной разведки определяется характер повреждений и возможные меры по восстановлению объектов водообеспечения, выявляются разрушения объектов на территории опасных производств, разрывы в линиях электропередач и др. Сход оползней носит, как правило, локальный характер и под их воздействием оказываются обычно отдельные объекты хозяйствования, жилые и производственные здания, сооружения, участки транспортных магистралей. Проводится наземная разведка с целью выявления характера разрушений, динамики развития оползневых процессов, выявления близлежащих оползнеопасных участков, намечаются пути подхода спасателей и техники, для выполнения поисково-спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ, определяются возможные места разрывов газо- и водопроводов, состояние сооружений, оказавшихся в непосредственной близости от оползней. 2.2 Направления профилактических мероприятий по обеспечению защиты населения при чрезвычайной ситуации, связанной с оползнями на территории Лысой горы города Саратова Основное требование при разработке мер защиты заключается в необходимости повысить коэффициент запаса устойчивости склона не ниже требуемого значения при всех возможных вариантах его параметров, от которых зависит стабильность. Проектировать начинают с анализа устойчивости склона, рассматривая состояние откоса в течение продолжительного периода, так как свойства грунтов и гидрогеологические условия могут меняться во времени. Такой анализ при освоении территории необходим не только на период строительства, но и эксплуатации. Устойчивость склонов оценивают, изучая как естественные откосы, так и искусственно созданные. Особого внимания заслуживает оценка устойчивости склонов с осовами, потому что даже смещенные к подножью обломочные породы могут вызвать начальные подвижки в откосах. Последние могут быть следствием возникновения фильтрационного давления при увлажнении осыпи атмосферными осадками, поэтому при отсутствии альтернативных решений лучше всего убрать осыпь до начала строительства6. Противооползневые мероприятия устанавливают на основе анализа причин, вызывающих развитие процесса сдвига, принимая во внимание градостроительную ценность участка и технико-экономическую целесообразность его освоения, представлена в таблице 1, а выбор и рациональное их сочетание определяют на основе технико-экономического сравнения вариантов. Таблица 1

В практике проектирования с оползневыми процессами борются комплексно, предусматривая меры профилактики на потенциально опасных склонах и радикальные—на участках смещения горных пород. Одновременно устанавливают режим строительства и эксплуатации в зонах оползневых участков. Это запрещение подрезок в нижней части склона и подсыпок — в верхней, уничтожения растительности и распашки склонов, проведения нерегулируемого полива и сброса поверхностных вод. Накладывают ограничение на скорость движения транспорта по улицам прилегающей территории, разрабатывают специальные способы выполнения строительных работ. Вертикальную планировку потенциально опасного оползневого склона производят уполаживанием его до устойчивого состояния, а при большой высоте еще и террасированием, устраивая, так же как на овражных склонах, бермы с водоотводящими лотками. Одновременно склоны защищают от выветривания и размыва поверхностными водами, укрепляя их дерном или посевом многолетних трав7. Нормальная работа любого подпорного сооружения зависит от его способности сопротивляться опрокидыванию и скольжению, сдвигу по контакту или ниже его с вовлечением основания. На опрокидывание рассчитывают, рассматривая упорную призму (контрфорс) как гравитационное сооружение с распределением сил, обеспечивающим соответствующее направление равнодействующей. Аналогичным образом контрфорс рассчитывают на сдвиг по контакту или ниже его с определением необходимой глубины заложения основания. Проверочные расчеты проводят в нескольких поперечных сечениях на разный отметках глубины, чтобы определить прочность упорной призмы на сдвиг. Для снижения сдвигающих сил в искусственно созданной насыпи автомобильных дорог производят ее реконструкцию, частично заменяя грунт насыпи более легким, например котельным шлаком или ракушечником. В последнее время для уменьшения массы насыпи применяют полистирольные блоки и плиты. Во всех случаях сооружение пригрузочных насыпей сопровождают защитой от поверхностных, а при необходимости и подземных вод. Для мелкого, относительно небольшого по площади оползня консеквентного скольжения при соответствующем обосновании применяют замену грунтов в плоскости скольжения песком. Песчаные тормоза устраивают, врезая первую штольню в нижнюю часть плоскости скольжения, от которой уступами делают несколько вертикальных, параллельных первой. Штольни заполняют песком, что создает условия, тормозящие движение земляных масс. Когда рассмотренные методы не позволяют стабилизировать оползневой склон, их сочетают с другими. Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций: ими могут быть подпорные стенки, свайные ряды, инъекционные преграды и простейший тип удерживающих сооружений — упорные призмы из грунта. Подпорные стенки проектируют чаще всего для удержания неглубоких слоев, смещающихся по четко определенной поверхности скольжения. В зонах с ответственными зданиями и сооружениями подпорными стенками удерживают и более мощные слои, потенциальные поверхности скольжения которых известны8. Активные мероприятия по предупреждению оползней, селей, обвалов предусматривают строительство инженерных и гидротехнических сооружений. Для предотвращения оползневых процессов сооружаются подпорные стенки, контрбанкеты, свайные ряды и другие сооружения. Наиболее эффективными противооползневыми сооружениями являются контрбанкеты. Они устраиваются у подошвы потенциального оползня и, создавая упор, препятствуют смещению грунта. К активным мероприятиям относятся и достаточно простые, не требующие для своего осуществления значительных ресурсов и расхода строительных материалов, а именно: для снижения напряженного состояния откосов часто проводится срезка земельных масс в верхней части и укладка их у подножия; подземные воды выше возможного оползня отводят устройством дренажной системы; защита берегов рек и морей достигается завозом песка и гальки, а склонов - посевом трав, насаждением деревьев и кустарников9. Гидротехнические сооружения применяются и для защиты от селей. Эти сооружения по характеру воздействия на селевые потоки подразделяются на селерегулирующие, селеделительные, селезадерживающие и селетрансформирующие. К селерегулирующим гидротехническим сооружениям относят селепропускные (лотки, селедуки, селеотводы), селенаправляющие (дамбы, подпорные стенки, опояски), селесбрасывающие (запруды, пороги, перепады) и селеотбойные (полузапруды, шпоры, бумы) устройства, сооружаемые перед дамбами, опоясками и подпорными стенками10. Селеделительными являются тросовые селерезы, селеоградители и селевые запруды. Они устраиваются для задержания крупных обломков материала и пропуска мелких частей селевого потока. К селезадерживающим гидротехническим сооружениям относят плотины и котлованы. Плотины могут быть глухого типа и с отверстиями. Сооружения глухого типа используются для задержания всех видов горных стоков, а с отверстиями -- для задержания твердой массы селевых потоков и пропуска воды. Селетрансформирующие гидротехнические сооружения (водохранилища) используются для перевода селевого потока в паводок путем его пополнения водой из водохранилищ. Сель эффективнее не задерживать, а направлять мимо населенных пунктов, сооружений с помощью селеотводных каналов, селеотводных мостов и селеспусков. В обвалоопасных местах могут осуществляться мероприятия по переносу отдельных участков дорог, линий электропередачи и объектов в безопасное место, а также активные меры по устройству инженерных сооружений -- направляющих стенок, предназначенных для изменения направления движения обваленных пород. Наряду с мерами предупредительного и защитного характера важную роль в профилактике возникновения этих стихийных бедствий и в снижении ущерба от них играет наблюдение за оползне-, селе- и обвалсопасными направлениями, предвестниками этих явлений и прогнозирование возникновения оползней, селей и обвалов. Системы наблюдения и прогнозирования организуются на основе учреждений гидрометеослужбы и базируются на тщательных инженерно-геологических и инженерно-гидрологических исследованиях. Наблюдения осуществляются специализированными оползневыми и селевыми станциями, селевыми партиями и постами. Объектами наблюдений являются перемещения грунтов и оползневые подвижки, изменения уровней воды в колодцах, дренажных сооружениях, буровых скважинах, реках и водоемах, режимы подземных вод11. Полученные данные, характеризующие предпосылки оползневых перемещений, селевых потоков и обвальных явлений, обрабатываются и представляются в виде долгосрочных (на года), краткосрочных (месяцы, недели) и экстренных (часы, минуты) прогнозов. В районах, которым угрожает сель, создаётся противоселевая служба. В её задачи входит прогноз селя и информирование населения о времени его появления. При этом заранее предусматриваются маршруты, по которым население эвакуируется в более возвышенные места. Туда же, если позволяет время, угоняется скот и выводится техника12. |