Наука философия. л_Тема 1. Наука. Тема наука проблемы определения и демаркации 1

Скачать 121.84 Kb. Скачать 121.84 Kb.

|

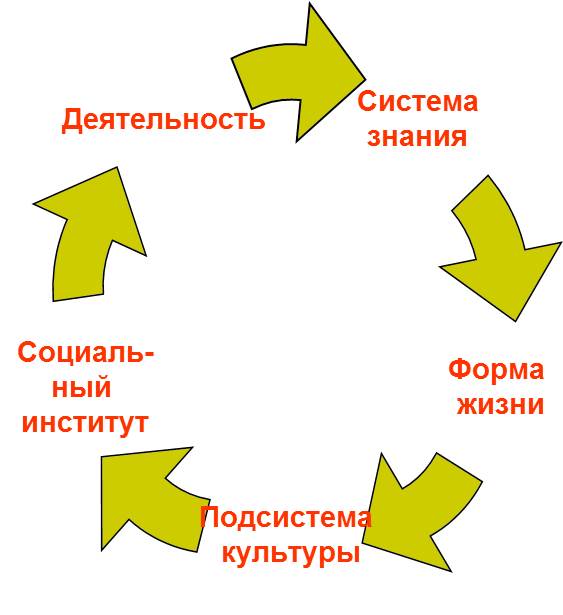

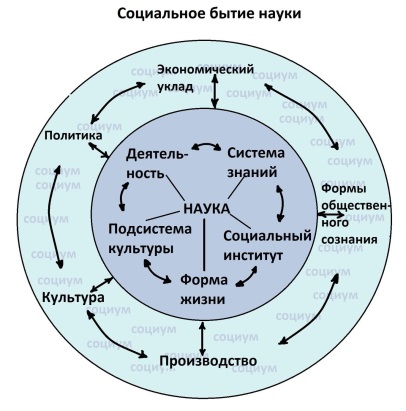

Тема 1. НАУКА: проблемы определения и демаркацииСодержаниеТема 1. НАУКА: проблемы определения и демаркации 1 Основные понятия и проблемы: 1 1.Сущность науки, ее структура и функции 1 2.Обыденное и научное познание 2 3.Наука и паранаука 3 Основные понятия и проблемы:Наука, разграничение науки и не-науки (проблема демаркации), наука как деятельность и система знания; наука как сфера духовного производства; научное знание, обыденное знание; паранаука. Сущность науки, ее структура и функцииНаука –когнитивно-социальная деятельность, имеющая главной целью получение нового научного знания (по С.А. Лебедеву). КЛЮЧЕВЫЕ слова определения: когнитивно-социальная = познавательная + социальная: подлинный субъект – коллективный + процесс и результат научного познания имеют социальный характер; деятельность, т.е. предполагается субъект, цель, активность, средства деятельности и результат; научное знание, т.е. объективное, выраженное в языке, однозначное (объектное, дискурсивное, однозначное, обоснованное, проверяемое, общезначимое). Отличается от мифологического, обыденного, религиозного, практического; новое, главная цель – получение нового знания, а не воспроизводство или распространение. Научное знание (НЗ) – объектный вид знания, удовлетворяющий требованиям: определенность, доказанность, системность, проверяемость, полезность, рефлексивность, методологичность, открытость критике, способность к изменению. Научное знание – структурированная система, в которой выделяют: Области НЗ: математика, логика, естествознание, технические науки, социальные науки, гуманитарные науки, комплексные и междисциплинарные исследования. Виды НЗ: чувственное, эмпирическое, теоретическое, метатеоретическое; аналитическое и синтетическое; предпосылочное и выводное; атрибутивное и ценностное; объективно-описательное и нормативно-методологическое; идеографическое и номотетическое; дискурсивное и интуитивное; явное и неявное; личностное и общезначимое. Уровни научного знания: чувственное (данные наблюдений и экспериментов), эмпирическое, теоретическое, метатеоретическое (парадигмальные теории, частнонаучная и общенаучная картины мира, общенаучные методы, философские основания науки). Единицы НЗ: протоколы наблюдений, графики, классификации, факты, законы, теории, модели, доказательства (выводы), принципы, научно-исследовательские программы, парадигмы, дисциплины. Обобщая подходы, выделяют закономерности развития научного знания: детерминация научного знания ранее накопленным объемом научного знания; прерывно-непрерывный характер развития научного знания; увеличение информационной емкости научных теорий; развитие науки от познания простых объектов и систем к знанию все более сложных объектов; повышение степени точности, доказательности и проверяемости знания. Наука (в широком смысле) – функциональная система, в состав функций включают: П ознавательную 2) культурно-мировоззренческую; 3) функцию непосредственной производительной силы; 4) функцию социальной силы. Наука – динамичная система Наука возникает на определенном уровне развития практической и духовной деятельности общества; наука развивается, проходя эволюционные и революционные периоды. Наука – в широком смысле = сфера духовного производства

Обыденное и научное познаниеПознание = процесс построения идеальных планов деятельности и общения, создания знаково-символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и др. людьми в ходе синтеза различных контекстов опыта. Познание – социально обусловленная деятельность, результат которой – знание, форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе познания. Таблица 1. Сравнительный анализ обыденного и научного познания

Наука и паранаукаОдна из ключевых проблем философии науки – демаркация науки и ненауки = определение, определение, чем научное мышление отличается от иных способов познания, каковы основные условия корректности научного объяснения и каков когнитивный статус научных законов и принципов, каковы механизмы развития научного знания. Паранаука = собирательное понятие для обозначение различных форм познавательной деятельности, сопутствующих науке – находящихся за ее пределами, но связанных с ней некоторой общностью проблематики. Паранаучное знание – это контекст развивающейся науки. Основной признак, по которому учение относят к паранауке = несоответствие общепринятым в системе науки критериям построения и обоснования научных теорий, а также неспособность дать убедительное рациональное истолкование изучаемых феноменов. Виды паранауки: протонаука, девиантная наука и псевдонаука. Функции паранауки: конструктивно-критическая = выявляет недостаточность существующего аргументирования, несовершенство теоретических моделей и относительность критериев научности. Взаимодействие науки и паранауки существенно обогащает понятийный и концептуальный аппарат науки, способствует появлению новых областей знания, определяя одновременно тенденции девиантных познавательных стратегий. Протонаука. Содержание науки неоднородно и некоторые из ее элементов могут не укладываться в идеалы научной рациональности, соответствующие доминирующей теоретической парадигме → к протонауке м.б. отнесены: новая, еще не завоевавшая авторитета теория, которая со временем имеет шанс войти в сферу «нормальной науки» (признаки: отсутствие развитой теоретической схемы, опора на непроверенные факты, противоречивость логических построений, неразработанность вспомогательных теорий или практических приложений); первичные формы осмысления реальности, возникающие в процессе становления конкретно-исторического типа научного знания при отсутствии необходимого эмпирического материала и нестабильности (или неразработанности) методов исследования и нормативов построения теории. = протонаука опирается на достоверные сведения и на субъективные предположения исследователя; строится как результат взаимодействия творческого воображения с наличным эмпирическим материалом. Протонаучное знание служит основанием построения более достоверных теоретических моделей, постепенно исчезая с появлением научных теорий. Девиантная наука – самостоятельная область теоретического знания, которая, по оценкам научного сообщества, не соответствует наличным критериям научности. В США статус «наука» (science) присваивается всякой системе знания, оформленной в школьную или университетскую специальность. = Возникает широкий спектр «сельскохозяйственных наук», «семейных наук», «кулинарных наук», «музыкальных наук», «спортивных наук» и так далее. Эти дисциплины учат полезным знаниям и навыкам, но не содержат системы идеальных объектов, процедур научного объяснения и предсказания и потому не поднимаются выше систематизированного и дидактически оформленного опыта, оставаясь прикладными руководствами по различной тематике. Некоторые практические традиции, порой намеренно демонстрируя оппозиционность к науке, выступают в форме своеобразных «народных наук» (органическая агрикультура Р. Штейнера, народная медицина, народная педагогика и прочие). Основаниями для отнесения тех или иных учений к паранаукам могут также служить разногласия мировоззренческого, концептуального или политического плана между носителями «отклоняющегося» знания и ортодоксально настроенным научным большинством. Например, научные теории, противоречащие устоявшимся представлениям (например, гелиобиология А. Л. Чижевского, теория пассионарности Л. Н. Гумилева). Псевдонаука. Попытка «расширения» сферы научного поиска путем построения теории на вненаучных основаниях, претензии на преодоление ограниченности актуального научного знания, обращение к дорациональным архаико-мифологическим структурам миропонимания. Признаки: Авторитарность Пониженный критицизм Игнорирование эмпирического опыта Противоречивость постулатов Многозначность понятийного аппарата Отказ от рациональной аргументации Стремление к концептуальной экспансии = распространению собственного мировоззрения на другие сферы знания Отсутствие собственных позитивных программ преодоления «неполноты» научного знания. Пример: «оккультные науки» (алхимия, астрология, френология, геомантия, хиромантия, физиогномика, толкование сновидений). Специфические признаки: вера в сверхъестественное постулирование существования особых, неизвестных науке субстанций и природных сил; преувеличение роли определенных природных закономерностей; выдвижение амбициозных претензии на чрезвычайную эффективность практических приложений; имитация структуры науки (создание академий и университетов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||