РЕФЕРАТ теория струн в космологии. Теория струн

Скачать 1.77 Mb. Скачать 1.77 Mb.

|

|

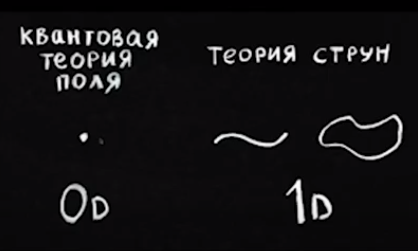

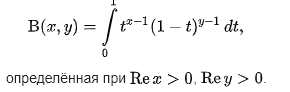

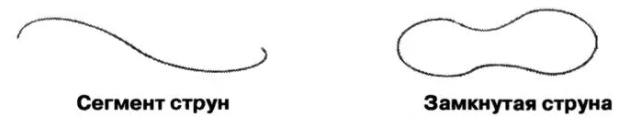

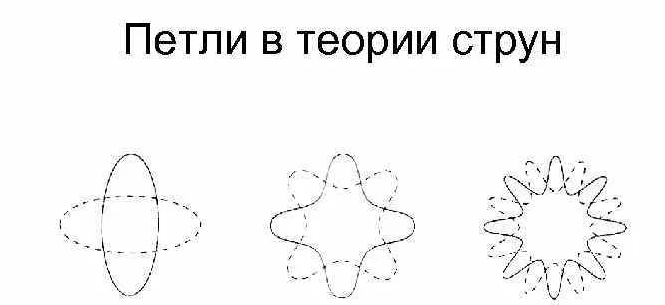

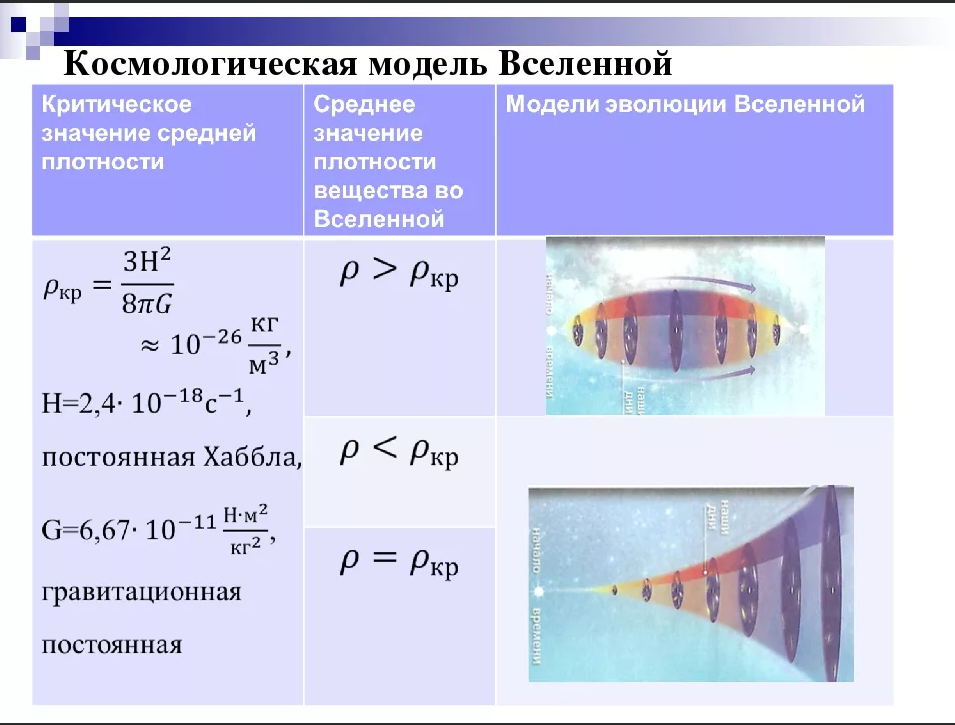

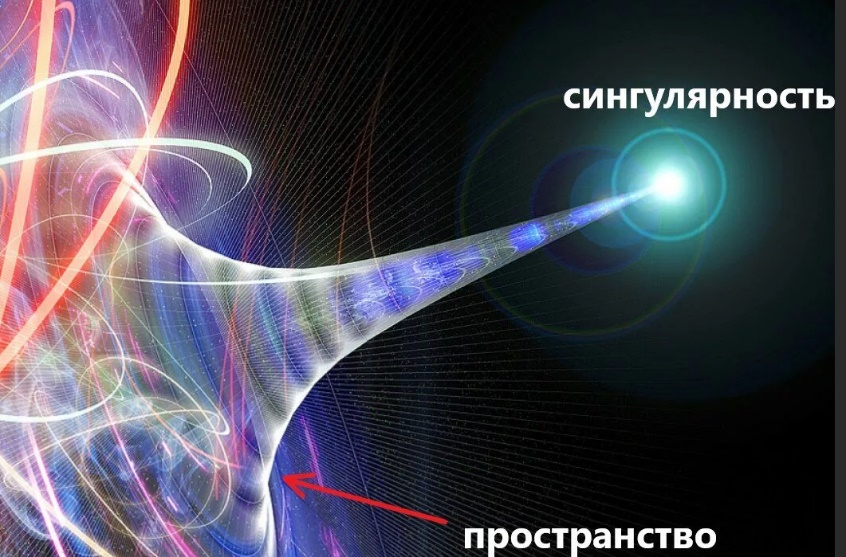

Введение В1900г., стараясь согласовать теорию с экспериментальными данными, Планк написал свою знаменитую формулу излучения черного тела. Не часто в физике бывает так, чтобы экспериментальная кривая имела прямое отношение к основам теории, обычно они связываются цепочкой более или менее замысловатых вычислений. Однако излучение черного тела оказалось счастливым исключением из этого правила. Аппроксимируя экспериментальные кривые, Планк предложил формулу, которая, как мы все хорошо знаем, непосредственно приводит к понятию кванта. Теория струн — направление математической физики, изучающее динамику не точечных частиц, как большинство разделов физики, а одномерных протяжённых объектов, так называемых струн. В рамках этой теории постулируется, что все фундаментальные частицы и их фундаментальные взаимодействия возникают в результате колебаний и взаимодействий ультрамикроскопических струн, длина которых составляет порядка 10^-35 м (планковская длина).  Данный подход, с одной стороны, позволяет избежать таких трудностей квантовой теории поля, как необходимость перенормировки, а с другой стороны, приводит к более глубокому взгляду на структуру материи, сил и самого пространства-времени, поскольку язык теории струн подходит для описания как микроскопического мира (область применения квантовой механики), так и макроскопического мира (область применения общей теории относительности). Теория струн возникла в середине 1970-х годов в результате развития струнной модели строения адронов. Середина 1980-х и середина 1990-х ознаменовались бурным развитием теории струн, и ожидалось, что в ближайшее время на основе теории струн будет сформулирована так называемая «единая теория», или «теория всего», поискам которой Эйнштейн безуспешно посвятил десятилетия. В последние годы теория струн столкнулась с серьёзной трудностью, называемой проблемой ландшафта, суть которой состоит в том, что теория струн позволяет равноправное существование огромного множества различных вселенных, а не только той, в которой мы существуем. Тем не менее разработка теории струн стимулировала развитие математических теорий, в основном алгебраической и дифференциальной геометрии, топологии, а также позволила точнее понять структуру материи и квантовой гравитации. Теория струн в физике Теория струн объясняет все физические процессы. Например, как появилась Вселенная, из чего состоят вещи. Но эту теорию нельзя доказать на практике. Современная физика покоится на двух столпах: Первый из них - это общая теория относительности Альберта Эйнштейна. Она объясняет, как устроены звезды, галактики и Вселенная. Второй столп - Квантовая механика. Эта теория объясняет, как устроен микромир: молекулы, атомы, электроны, кварки (простейшие неделимые частицы). Обе теории подтверждены опытами. Но общая теория относительности и квантовая механика, не могут быть справедливы одновременно. Согласно теории Эйнштейна, пространство является плоским (R2 -два измерения).  Такая структура пространства сохраняется даже в самом малом масштабе. Однако, согласно квантовой механике, на микроскопическом уровне постоянно происходит хаотичное движение частиц, которое искривляет пространство (представьте себе поверхность воды, которая начинает бурлить). Причем чем меньше масштаб, тем интенсивнее движения (квантовые флуктуации). То есть квантовая механика противоречит теории относительности. Эту проблему решили во второй половине XX века физики-теоретики. Они разработали единую теорию, с помощью которой можно было бы объяснить все физические процессы. Теория XXI века В 1968 году молодой итальянский физик-теоретик Габриэле Венециано пытался описать, как взаимодействуют между собой частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. У ученого появилась блестящая догадка. Он понял, что все многочисленные свойства частиц в атоме может описать одна математическая формула (бета-функция Эйлера). Она была придумана двести лет назад швейцарским математиком Леонардом Эйлером и описывала интегралы в математическом анализе.  Венециано использовал ее в своих расчетах, но не понимал, почему она работает в этой области физики. Физический смысл формулы смогли раскрыть в 1970 году американские ученые Йоиширо Намбу, Леонард Сасскинд, а также их датский коллега Хольгер Нильсен. Они предположили, что элементарные частицы - маленькие колеблющиеся одномерные струны, микроскопические нити энергии. Если эти струны являются такими крохотными, рассуждали исследователи, то они по-прежнему будут выглядеть как точечные частицы и, следовательно, не будут влиять на результаты экспериментов. Так и появилась теория струн. Струны - это самые маленькие объекты во Вселенной. Их длина равна 10-35 м. Согласно теории струн, это минимальная длина, которую может иметь объект во Вселенной. Струны настолько малы, что даже если их можно было бы увидеть с помощью самого мощного ускорителя частиц, то они выглядели бы точечными объектами. Если кварк можно представить себе как крохотный шарик, то струна напоминает крохотную тонкую ниточку. Поделив точечные кварки на струны, физики устранили противоречие между квантовой механикой и теорией относительности. По свойствам струна напоминает струну скрипки. Она может сворачиваться, изгибаться, вибрировать.  Струны взаимодействуют между собой, образуя петли. Из этих петель возникают более крупные частицы (кварки, электроны). Масса этих частиц зависит от энергии, выделяемой петлей, когда та вибрирует.  Чем больше энергии, тем больше масса частицы. Энергия зависит от того, как быстро колеблется петля, и от того, как сильно натянута струна. Чем интенсивней вибрирует петля, тем больше энергии она выделяет и тем больше масса элементарной частицы. Сильно натянутая струна выделяет больше энергии, чем слабо натянутая. Следовательно, частица, созданная сильно натянутой струной, по массе будет больше частицы, возникшей из слабо натянутой. Длина петли, образованной струной, примерно в сто миллиардов миллиардов раз меньше размера атомного ядра. Поэтому современные эксперименты не могут подтвердить струнную природу материи. Чтобы доказать, что струны существуют, физикам потребуется мощный ускоритель. Необходимо, чтобы он мог сталкивать частицы с энергией, в несколько миллионов миллиардов раз превышающей максимальный уровень, достигнутый на сегодняшний день. Самый мощный ускоритель «Большой адронный коллайдер» (БАК) находится сейчас в Европейской организации по ядерным исследованиям (СБЩ в Женеве (Швейцария). Проект, в котором участвовала и Россия, был запущен 10 сентября 2008 года. БАК (англ. Large Hadron Collider, сокращённо LHC) — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в ЦЕРНе (Европейский совет ядерных исследований), находящемся около Женевы, на границе Швейцарии и Франции. БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. В строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 тысяч учёных и инженеров более чем из 100 стран, в том числе из России — 12 институтов и 2 федеральных ядерных центра (ВНИИТФ, ВНИИЯФ). «Большим» назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м; «адронным» — из-за того, что ускоряет адроны: протоны и тяжелые ядра атомов; «коллайдером» (англ. collider — сталкиватель) — из-за того, что два пучка ускоренных частиц сталкиваются во встречных направлениях в специальных местах столкновения — внутри детекторов элементарных частиц.  Возможно, эксперименты, проведенные на новом ускорителе, смогут подтвердить, что струны существуют на самом деле. Теория без доказательства В 2003 году «струнные» физики выяснили, что существует множество способов свернуть многомерные пространства и сделать их невидимыми для человеческого глаза. Чтобы получить из десятимерного четырехмерное пространство, «лишние» измерения можно скрутить в сферы, баранки или в так называемое пространство Калаби-Яу. Сама теория струн не объясняет, как правильно и каким способом надо скручивать дополнительные измерения. Но каждый из вариантов скручивания десятимерной теории порождает свой четырехмерный мир. Этот мир может быть похож на наш, но может и отличаться. В настоящее время «струнные» физики считают, что число способов скручивания измерений огромно - как минимум 10100. Но ученые не исключают, что таких вариантов вообще может быть бесконечно много. Получается следующая картина. Каков бы ни был наш мир. всегда найдется способ свести его к миру, который был бы согласован со струнной теорией. Таким образом, теория струн не только не противоречит современным экспериментам, но и не будет противоречить никакому опыту в обозримом будущем. Это означает. что теорию струн нельзя будет опровергнуть. Струны в космологии Теория струн по-новому объясняет, как произошла наша Вселенная. Согласно доминирующей сегодня теории (Стандартной космологической модели), Вселенная образовалась в результате космического взрыва (Большого взрыва). Это произошло около 15 миллиардов лет назад. Но даже сегодня продолжают разлетаться «осколки» этого взрыва, представляющие собой миллиарды галактик.  Вселенная расширяется. Однако ученые не знают, будет ли она расширяться всегда или в какой-то момент она начнет опять сжиматься, что впоследствии вновь приведет к мощному космическому взрыву. Если бы мы смогли просмотреть космическую историю в обратном порядке, то увидели бы, как все галактики проваливались в черную дыру и сжимались в единственную бесконечно малую точку. Физики называют эту точку сингулярностью. В тот момент, когда вся Вселенная сжалась в сингулярность, наша космическая история закончилась бы.  «Струнные» физики утверждают, что Большой взрыв был не моментом, когда возникла Вселенная, а просто переходной стадией. Согласно теории струн, Вселенная существовала всегда. В отдаленном прошлом она была почти пуста. К моменту Большого взрыва Вселенная могла пройти несколько циклов гибели и возрождения (расширения и сжатия). До Большого взрыва такие силы, как гравитация (притяжение), были слабы. Они постепенно росли, и материя начала сжиматься. Но, согласно теории струн, она сжималась не до бесконечно малой точки, а до крохотной длины струны. В некоторых областях Вселенной плотность возросла настолько, что начали формироваться черные дыры. Дыры разрастались, ускоряясь. Они стягивали материю все плотнее и плотнее. Когда материя стала такой плотной, что не могла больше сжиматься, произошел Большой взрыв. Дальнейший сценарий развития нашей Вселенной у «струнных» физиков не отличается от Стандартной космологической модели. Взгляд в будущее У теории струн существуют две трудноразрешимые проблемы. Первая состоит в том, что, согласно этой теории, мы живем в мире десяти измерений. Мы ощущаем всего четыре: три пространственных измерения (длина, ширина и высота) и одно временное. Ученые считают, что другие шесть измерений пребывают в скрученном состоянии. Например, представим себе канат, соединяющий два столба. Если смотреть на него издалека, мы увидим лишь тонкую линию. На канате живет муравей. Так как мы стоим на большом расстоянии, нам кажется, что муравей бегает только влево-вправо вдоль каната. Канат для нас выглядит одномерным объектом. Возьмем бинокль и вновь посмотрим на канат. Теперь мы видим, что у муравья есть два направления для прогулок: вдоль по канату и вокруг его оси (по часовой и против часовой стрелки). Значит, поверхность каната имеет два измерения. Подобным образом ученые объясняют, как скручены шесть невидимых нам измерений. Вторая проблема техническая. У теории струн нет законченного варианта. Она до сих пор не приведена в строгий математический вид. Для этого физикам недостает математических формул. Сторонники теории струн возлагают надежды на будущие поколения. В одной из телевизионных передач, посвященных теории струн, доктор физико-математических наук Дмитрий Гальцов отметил, что теория растет и развивается. «Она становится все проще и красивее. Это еще не теория, пока это строительная площадка. Но на этой площадке уже видны контуры здания». Гальцов подчеркнул, что в будущем «теория струн будет одной из основных физических теорий», аргументируя это тем, что на сегодняшний день реальной альтернативы ей нет. В частности, теория струн объясняет проблемы черных дыр, другие теории этого сделать не могут. Академик РАН Валерий Рубаков был менее оптимистичен, прогнозируя будущее теории струн. «Конечно, в глубине души все, кто этим делом занимается, надеются, что появится экспериментально подтверждаемые и подтвержденные результаты, которые будут прямо свидетельствовать в пользу этих конструкций. Но есть и такой шанс, что эксперименты обозримого будущего ничего нам прямо не скажут». «Струнные» физики попытались создать универсальную теорию. Но экспериментальные физики теорию струн не признают: ведь ее нельзя доказать опытным путем. Ученые надеются разработать такую универсальную теорию, которую можно было бы проверить на практике. Эта теория упростила бы картину устройства мира до предела. А мы бы смогли получить ответы на все вопросы, связанные с физическими явлениями. Заслуживает внимания также анализ перехода между теорией струн и ОТО. Традиционно ОТО используется как основа для построения различных космологических моделей развития нашей Вселенной. Моделей предлагается много, однако выбор между ними, как правило, обосновывается лишь соображениями начальных условий, симметрии и простоты. В контексте анализа ОТО можно утверждать, что теория струн делает, по крайней мере, одно эмпирически фиксируемое предсказание: она «предсказывает» гравитацию. Конечно, это предсказание сложно назвать собственно предсказанием, скорее это постпредсказание, однако тот факт, что гравитация есть следствие теории струн, также может сыграть большую роль в выборе адекватных космологических моделей и тем самым подсказать нам, какую из возможных моделей теории струн следует выбрать. Возможно, теория струн так никогда и не будет проверена эмпирически, и мы не сможем сказать, что это и есть окончательная «Теория Всего», однако, на наш взгляд, когда-нибудь она приведет к существенно новому пониманию реальности (предсказание гравитации - один из примеров). По крайней мере, воспринимая теорию струн как возможного кандидата на «Теорию Всего», можно поверить в прозорливость Эдварда Виттена, предсказавшего, что в ближайшие полвека теория струны будет так же определять развитие физики, как в последние полвека его определяла квантовая теория Первая экспериментальная проверка теории струн Учёные из Имперского колледжа Лондона разработали теоретическую основу для первого эксперимента, который мог бы подтвердить справедливость теории струн. Предполагается, что теория струн - единственный способ формулирования так называемой единой теории, описывающей все известные фундаментальные взаимодействия в природе. Несмотря на математическую строгость и целостность теории, пока не найдены варианты экспериментального подтверждения теории струн. Эксперимент британских учёных предполагает измерение степени запутанности четырёх кубитов. Дело в том, что последние научные работы обнаружили некоторую взаимосвязь между запутанностью кубитов в квантовой теории и чёрными дырами в теории струн. Если говорить конкретнее, то есть прямое соответствие между классификацией трёхкубитных взаимодействий и классификацией внешних чёрных дыр в теории супергравитации. Конечно, предполагаемый эксперимент не станет переворотным в науке и не сможет на 100% доказать верность теории струн, но он в случае успешного завершения хотя бы покажет, что эта теория не противоречит существующим научным доктринам. По крайней мере, мы будем более уверены, что фундаментальные физические константы имеют определённые значения не по каким-то физическим причинам, а потому, что эти значения необходимы для существования жизни на Земле, в том числе разумных наблюдателей, измеряющих эти значения. Именно так определил идею ландшафта теории струн известный физик-теоретик Леонард Сасскинд. Заключение Теория струн призвана объединить все наши знания о Вселеной и объяснить ее. Когда она появилась, то буквально очаровывала своей кажущейся простотой и лаконичностью, объединяя то, что раньше казалось невозможным. Однако с течением времени стало понятно, что эта красивая теория только кажется простой и, к великому сожалению многих исследователей, порождает куда больше вопросов, чем ответов. Эта теория описывает одномерные, вибрирующие волокнистые объекты, называемые «струнами», которые распространяются в пространстве-времени и взаимодействуют друг с другом. Несмотря на то, что сегодня популярностью среди физиков пользуются другие теории, ученые постепенно, кусочек за кусочком, продолжают открывать и расшифровывать фундаментальные струны физической Вселенной с помощью математических моделей. Искусно сочетая в себе идеи квантовой механики и общей теории относительности (ОТО), струнная теория, как полагают физики, должна построить будущую теорию гравитации. Однако сегодня ученые все больше критикуют теорию струн и все реже уделяют ей внимание из-за огромного количества вопросов, которые она порождает. Это весьма привлекательная, красивая идея, которая остаётся безрезультатной уже на протяжении шестидесяти лет, без окончательной теории и без предположений, которые можно было бы экспериментально проверить в реальной Вселенной. Однако мы живем в век быстро меняющихся и все более совершенствующихся технологий, и, возможно, именно нам доведется увидеть результат работы как сторонников, так и противников этой безусловно интересной теории. И получить наконец то ответ на вопрос, является ли теория струн ошибочной, или все-таки имеет право на свое место в современной науке. Список использованных источников 1. «Калибровочные поля и струны» / А.М. Поляков. - М.: 1999г. - 880 c 2. «Начальный курс теории струн» Бартон Цвибах. М.: Книжный дом «Либроком», 2009 3. «Теория струн и М-теория» Катрин Беккер, Мелани Беккер и Джон Шварц. НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 2015 4. «Маленькая книга о большой теории струн» Стивен Габсер. СПб.: Питер, 2015 5. Теория струн и скрытые измерения Вселенной Шинтан Яу, Стив Надис Питер, 2015г |