тест. Тест 3. Тест 3. Виды арматуры. Осветление воды

Скачать 92.5 Kb. Скачать 92.5 Kb.

|

|

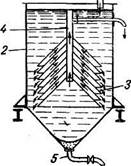

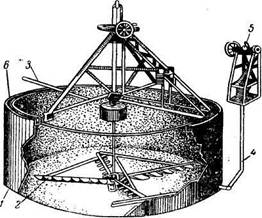

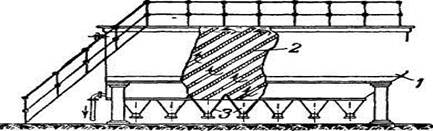

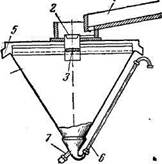

Тест №3. Виды арматуры. Осветление воды. 1) Какие трубы применяются для безнапорных систем водоснабжения? А) пластмассовые; Б) бетонные; В) чугунные; Г) стальные. 2) В реагентном хозяйстве применяют трубы: А) из низколегированных сталей; Б) из серого чугуна; В) из нержавеющей стали; Г) из стали обыкновенного качества. 3) В условиях низких температур (ниже -20˚С) применяются трубы: А) из низколегированных сталей; Б) из серого чугуна; В) из нержавеющей стали; Г) из стали обыкновенного качества. 4) Какие (2 ответа) бывают виды вантузов? А) шариковые; Б) запорные; В) шаровые; Г) рычажные. 5) К водоразборной арматуре относятся (2 ответа): А) выпуски; Б) краны; В) пожарные гидранты; Г) вантузы. 6) К аэрационной арматуре относятся (2 ответа): А) выпуски; Б) краны; В) пожарные гидранты; Г) вантузы. 7) К запорной арматуре относятся (2 ответа): А) краны; Б) автоматические клапаны; В) выпуски; Г) задвижки. 8) К предохранительной арматуре относятся (2 ответа): А) дисковые поворотные затворы; Б) воздушные колпаки; В) задвижки; Г) водонапорные колонны. 9) Схема водоподготовки с контактным осветлителем является А) двухступенчатой; Б) одноступенчатой. 10) В качестве флокулянтов применяются (2 ответа): А) полиакриламид; Б) хлорид железа; В) активированная кремниевая кислота; Г) сульфат алюминия. 11) Для подщелачивания воды используется кальцинированная сода: А) карбонат кальция; Б) гидрокарбонат натрия; В) карбонат натрия; Г) сульфат кальция. 12) Процесс контактной коагуляции НЕ зависит от (2 ответа): А) щелочности; Б) электролиза; В) материала загрузки; Г) температуры воды. 13) Известковое молоко – это: А) суспензия гидроксида кальция в воде; Б) негашеная известь; В) р-р известняка; Г) хлорная известь. 14) Диаметр отверстий в дырчатых перегородках смесителей: А) от 0,2 до 10 мм; Б) от 2 до 20 мм; В) от 20 до 100 мм; Г) от 100 до 200 мм. 15) В качестве загрузки камер хлопьеобразования используется: А) гранулированный пенополистирол; Б) угольная крошка; В) сульфоуголь; Г) керамзитная крошка. 16) Время пребывания воды во флокуляторе: А) 3 – 4 мин; Б) 30 - 40 мин; В) 3 – 4 ч; Г) 6 – 12 мин. Дайте полный ответ на следующие вопросы: Перечислите основные отличия (3 ответа) контактной коагуляции от конвективной. Контактная коагуляция имеет ряд характерных особенностей, отличающих ее от коагуляции в свободном объеме воды. Так, при добавлении коагулянта контактная коагуляция протекает полно и быстро при таких дозах, которые оказываются недостаточными для коагуляции в свободном объеме воды (в камерах хлопьеобразования). Снижение дозы коагулянта достигает 15-20%. Температура воды не оказывает заметного влияния на контактную коагуляцию. Контактная коагуляция хорошо протекает (в отличие от обычной коагуляции) и при малых концентрациях реагента. При ее использовании нет необходимости в подщелачивании воды. На интенсивность контактной коагуляции влияет изменение рН воды. Что называется коагуляцией? Какие факторы влияют на этот процесс? Коагуляция - это самопроизвольный физический процесс укрупнения частиц дисперсной фазы в результате потери агрегативной устойчивости под влиянием внешних факторов. Процесс коагуляции зависит от ряда физико-химических факторов: вида и дозы вводимых реагентов, активной реакции среды, её температуры, щёлочности воды, быстроты смешения и условий перемешивания коагулянта с водой, солевого состава воды, содержания в воде извести, наличия взвешенных веществ и др., изучение влияния которых необходимо при выборе рациональных методов подготовки питьевой и технической воды. Назовите известные вам типы отстойников. Опишите их конструктивные особенности. Отстаивание проводится в аппаратах периодического или непрерывного действия, а также комбинированного типа. В аппараты периодического действия суспензия заливается и остается в состоянии покоя в течение определенного промежутка времени, необходимого для оседания частиц на дно; после этого слой осветленной жидкости декантируют, т. е. сливают через сифонную трубку или краны, расположенные выше уровня осевшего осадка, а осадок выгружают вручную через верх аппарата или удаляют через нижний спускной кран. В отстойниках непрерывного действия подача суспензии, а также удаление осадка и осветленной жидкости производятся непрерывно. В аппаратах комбинированного типа суспензия непрерывно с небольшой скоростью протекает через отстойный резервуар; скорость ее протекания должна быть такой, чтобы частицы успели осесть на дно отстойника, прежде чем жидкость выйдет из аппарата. Постепенно на дне аппарата накапливается слой осадка, который периодически удаляется после декантации жидкости. Скорость осаждения суспензии обратно пропорциональна ее вязкости, а последняя уменьшается с повышением температуры. Для нагрева суспензии с целью ускорения процесса отстаивания используют нагревательные элементы. Их следует конструировать и располагать так, чтобы не возникали вертикальные токи жидкости, препятствующие осаждению. Элементы следует располагать вертикально по всей высоте отстойника для достижения равномерной температуры, а, следовательно, и одинаковой плотности жидкости. Для обработки небольших количеств суспензии применяют отстойники в виде цилиндрических вертикально установленных резервуаров с коническим днищем, имеющих кран или люк для разгрузки осадка и несколько кранов на разной высоте для слива жидкости. Для отстаивания значительных количеств жидкости, например при очистке сточных вод, при отстаивании питьевой воды и т. п., отстойниками служат огромные бетонные бассейны или несколько последовательно соединенных резервуаров, работающих комбинированным способом: жидкость в них протекает непрерывно, а осадок удаляется периодически. Более компактным аппаратом является отстойник (рис. 1), применяемый для очистки воды в котельных установках.  Рис. 1. Отстойник для очистки воды: 1 - корпус; 2 - наклонные перегородки; 3 - конические днища для осадка. Корпус 1 представляет собой прямоугольный стальной ящик, внутри которого расположены наклонные перегородки 2, направляющие поток попеременно сверху вниз, а затем снизу вверх. Осадок собирается в конических днищах 3, откуда периодически удаляется через краны. Простейшим непрерывно действующим отстойником является так называемый «конус», широко применяемый при мокрой классификации руд (рис. 2).  Рис. 2. Отстойник -конус: 1—желоб для подачи суспензии; 2—воронка; 3-плавающее кольцо; 4-конус; 5- желоб для осветленной воды. Он представляет собой конический резервуар с углом наклона 60°. Суспензия поступает по желобу 1 и через воронку 2 с плавающим кольцом 3 стекает в конус 4. Взвешенные частицы осаждаются на дно конуса, а осветленная жидкость удаляется по желобу 5. Осадок скапливается в нижней части конуса и отводится наружу по трубе 6. Соединен патрубком 7 с напорным трубопроводом для промывки аппарата в случае засорения его осадками. Чаще всего такие аппараты устанавливают в виде батарей из нескольких последовательно соединенных конусов. Схема многоярусного непрерывно действующего отстойника для очистки воды: Неочищенная вода обрабатывается в резервуаре содой и известью, после чего суспензия подается в корпус собственно отстойника, в котором расположены в несколько ярусов конические перегородки. Каждый ярус работает как самостоятельный отстойник. Очищенная вода движется вверх по центральной трубеи отводится из аппарата. Осадок, накапливающийся на поверхности конических перегородок, сползает по ним вниз и удаляется через патрубок. Угол наклона перегородок должен быть больше угла естественного откоса осадка. Собирающийся на дне осадок периодически отводится из резервуара вместе с небольшим количеством воды. Рис. 2. Многоярусный непрерывно действующий отстойник для воды с коническими полками 1—резервуар; 2—корпус отстойника; 3—перегородки; 4—труба; 5—патрубок. Наиболее распространен непрерывно действующий отстойник, или сгуститель, с гребками (рис. 3). В цилиндрическом резервуаре 1 аппарата, с плоским или несколько конусным днищем, находится подвесной вертикальный вал, к наклонным радиальным лопастям которого прикреплены короткие стальные гребки 2. При помощи гребков осаждающийся материал постепенно перемещается к разгрузочному отверстию, расположенному в центре днища. Гребки делают от 0,5 до 0,025 об/мин., т. е. вращаются настолько медленно, что это не нарушает процесс осаждения. Рис. 3. Непрерывно действующий отстойник (сгуститель) с гребками: 1—резервуар; 2—гребки; 3—желоб для подачи суспензии; 4—трубопровод для удаления осадка; 5—диафрагмовый насос; 6—сливной желоб для осветленной жидкости. Вал приводится во вращение. Так как осадок после остановки аппарата быстро слеживается, предусмотрено приспособление для поднятия гребков над осадком. Суспензия поступает непрерывно по желобу 3, а осадок откачивается по трубопроводу 4 диафрагмовым насосом 5. Осветленная жидкость в отстойнике поднимается вверх и стекает через сливной желоб 6, устроенный по периферии резервуара. Степень уплотнения осадка зависит от первоначальной концентрации суспензии и иногда достигает 50%. Аппараты такого типа имеют диаметр до 100 м, а производительность их достигает 3000 т осадка в сутки. При отстаивании суспензии в одинарных отстойных аппаратах значительное количество жидкости теряется вместе с удаляемым осадком, что вызывает необходимость последующей фильтрации. Избежать этих потерь и выделить почти всю жидкость из суспензии можно при помощи промывки. Общим недостатком отстойников, в том числе и непрерывно действующих, является их большая площадь. Значительно более компактны, хотя и более сложны по конструкции, фильтры-сгустители, описываемые ниже. |