лекция6. Токоприемники

Скачать 314.49 Kb. Скачать 314.49 Kb.

|

|

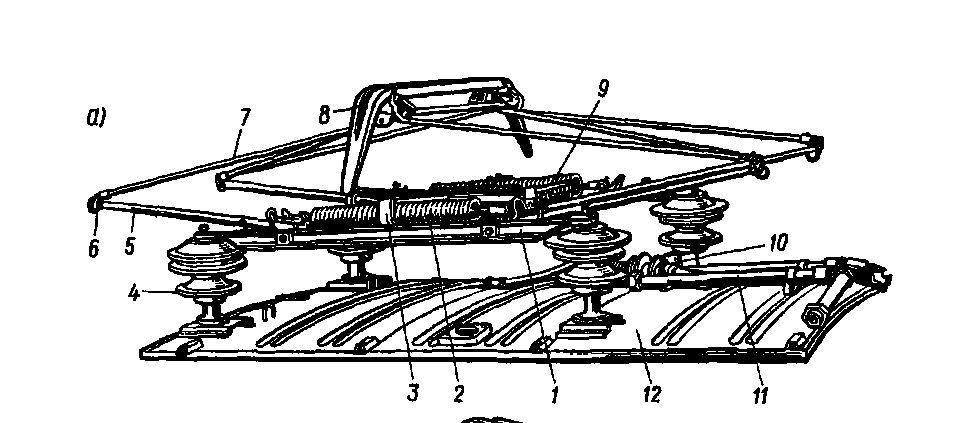

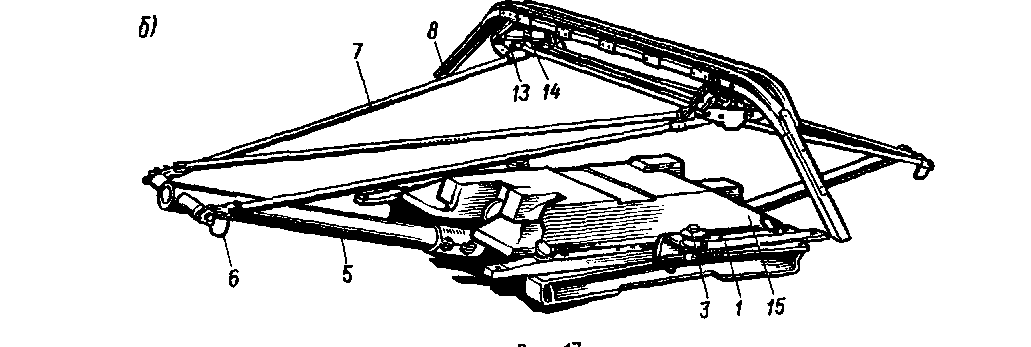

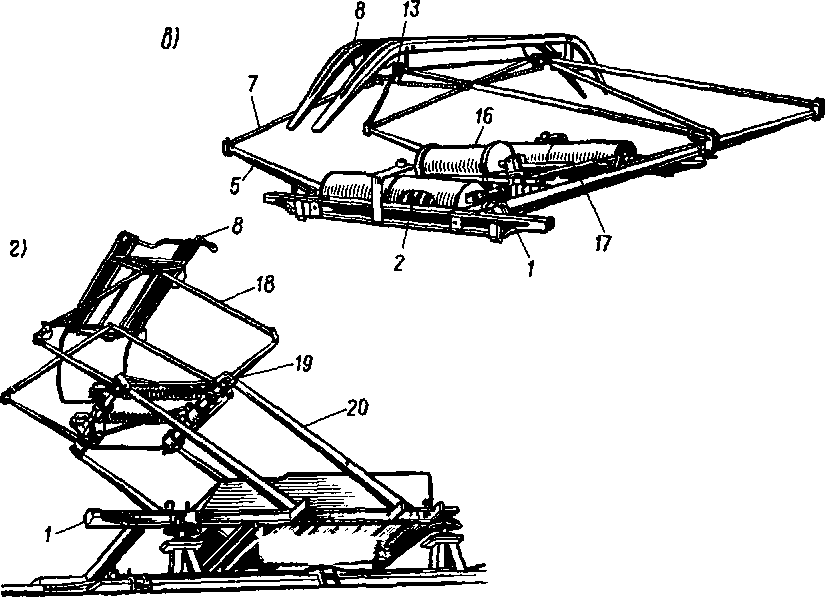

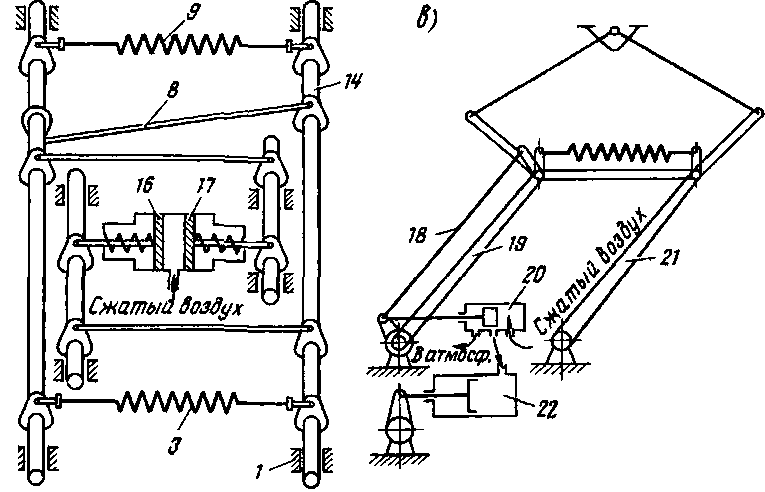

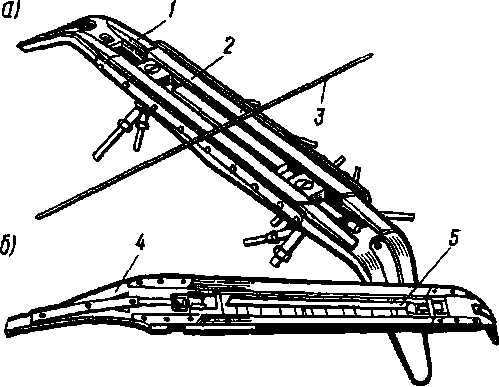

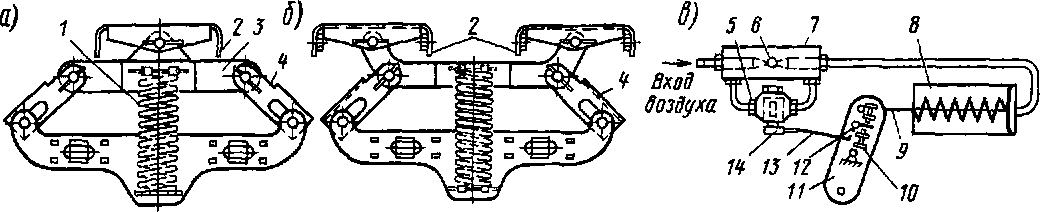

Токоприемники К тяговым аппаратам напряжением выше 1000 В на э.п.с. относят токоприемники, разъединители, индивидуальные и групповые контакторы, резисторы, пусковые панели и нагревательные приборы. Тяговые электрические аппараты в отличие от аппаратов стационарных установок работают в условиях резкого колебания температуры окружающего воздуха (от —60 до +40°C), вертикальных колебаний с частотой 1—3 Гц и ускорением 3—10 м/с2, вибраций с частотой 3—50 Гц и ускорением 3—10 м/с2, при ударах в горизонтальном направлении с ускорением до 30 м/с2 и колебаниях напряженияпо отношению к номинальному от 0,7 до 1,25. На них воздействуют пыль и влага, они подвергаются обледенению и т. д. Поэтому аппараты электроподвижного состава должны иметь: повышенную устойчивость к тряске и большим ускорениям или замедлениям; ограниченную массу и размеры, что особенно сильно влияет на конструкцию устройств дугогашения и приводы; слабую чувствительность к резким температурным изменениям окружающей среды и ее воздействиям, запылению, обледенению и т. д.; ограниченную мощность системы управления. Изоляция их должна иметь большую диэлектрическую прочность Все основные технические требования к аппаратам должны соответствовать государственным стандартам. Расчеты электрических аппаратов, связанные с определением размеров и выбором конструкции токоведущих и некоторых других деталей, выполняют для номинального режима работы, а их термическую и динамическую устойчивость проверяют при аварийных перегрузочных режимах. Испытательное напряжение (действующее значение) частоты 50 Гц для изоляции электрических аппаратов принимают в зависимости от номинального напряжения. Номинальным напряжением аппаратов силовой цепи считают для э.п.с. постоянного тока 3000 В, а переменного 25 000 В для первичной цепи и 2200 В для аппаратов, включенных после обмотки низшего напряжения тягового трансформатора. Требования относительно запаса механической прочности для электрических аппаратов не нормированы. Они вытекают из требований к продолжительности работы аппаратов и частоте их включений, которая регламентирована минимальным числом циклов включено-отключено. Например, аппараты, имеющие подвижные изнашивающие части и работающие при каждом пуске и торможении, испытывают на износоустойчивость (не менее 500 тыс. циклов) со смазкой изнашивающихся частей до начала испытаний и после 250 тыс. циклов. Реверсоры, разъединители, выключатели выдерживают не менее 10 тыс циклов без дополнительного смазывания в процессе испытаний. Электрические аппараты с пневматическим приводом, рассчитанным на номинальное давление сжатого воздуха 5 МПа, сохраняют нормальную работоспособность при изменении давления от 0,375 до 0,675 МПа и температуре окружающего воздуха от —30 до 40 °С, а также выдерживают без повреждения давления сжатого воздуха 0,75 МПа. При температуре от —30 до —50 °С допускается увеличение времени действия пневматических приводов в 1,5 раза по сравнению с временем при более высоких температурах. Токоприемники Назначение и параметры токоприемников. Токоприемники служат для создания электрического соединения между контактным проводом или контактным рельсом и электрическими цепями э.п.с. Конструкция токоприемников определяется расположением контактного провода или рельса относительно локомотива, током нагрузки, скоростью движения подвижного состава, характером изменения расстояния между основанием токоприемника и контактным проводом, условиями управления подъемом и опусканием токоприемников. Конструктивное выполнение токоприемников пантографного типа. По конструкции различают токоприемники четырехрычажные , двухрычажные, двухступенчатые и однорычажные, или асимметричные. Четырехрычажные токоприемники (П-1 Б, П-1В, П-ЗА, П-5А, 9РР, 10РР5 и др.) имеют на каждом нижнем валу по два рычага, двухры- чажные (П-7А, П-7Б, SB-66, ТЛ-13У, TJI-14M, Т-5М и др.) — по одному рычагу, последние наиболее распространены на э.п.с. как в СССР, так и за рубежом Четырехрычажные и двухры- чажные токоприемники не обеспечивают надежного токосъема при высокоскоростном движении (200 км/ч и более), особенно на линиях обшего назначения, где разность высот подвеса контактного провода достигает 1,5 м. На специальных высокоскоростных линиях эта раз ность существенно ниже, что позвотяет соответственно уменьшить размеры и приведенную массу токоприемника пантографного типа В Советском Союзе создан специальный скоростной токоприемник Сп-бМ для поездов ЭР200 и электровозов ЧС200, который имеет малую приведенную массу при обычной разности рабочих высот Высокие динамические качества его получены благодаря двухступенчатой кинематической схеме (рис. 155, г). Верхняя ступень представляет собой легкий пан- тографный токоприемник со своими подъемными пружинами и главным валом, рабочая разность высот которого всего 900 мм. Нижняя ступень, состоящая из системы рычагов 20, служит для регулирования высоты основания верхней ступени и перемешается под действием пневматического привода. Такая система позволила снизить приведенную массу динамически активной верхней ступени до 24,5 Н-с2/м в наиболее тяжелом токоприемнике для э п.с. постоянного тока. Токоприемник любого э.п.с. должен обладать также малой парусностью, т е под воздействием сильного ветра не подниматься самопроизвольно и не вызывать опасного отжатия контактного провода Необходимые аэродинамические характеристики зависят от формы полоза и профилей рам токоприемника, формы крыши электровоза особенно ее лобовой части, которая определяет направление струй воздуха, омывающих токоприемник Важное значение Имеет боковая устойчивость, или жесткость, токоприемника В токоприемниках отечественного производства (рис. 156, а) при впуске сжатого воздуха в цилиндр 10 поршень его перемещает шток 11 влево, передвигая в этом направлении рычаг 6 В результате этого пружина 13 сжимается, благодаря чему натяжение наружных пружин 3 и 9 перестает уравновешиваться. Стремясь сжаться, наружные пружины поворачивают валы 14 и 15, закрепленные в подшипникамх 1, и поднимают подвижные рамы 4 и 7 вместе с полозом. При выпуске сжатого воздуха из цилиндра 10 пружина 13, разжимаясь, перемещает вправо рычаг 6, передавая нажатие через ролик рычага 5 на кри вошипный рычаг 12, и вал 14 поворачивается по часовой стрелке.    Рис . Четырехрычажиый токоприемник П-1 электровоза BJ160K, электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР9 всех индексов, ЭР22 всех индексов (а), двухрычажиый Л-13У электровозов ВЛ80К, ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ80Р (б) и Т-5М1 (П-5) электровозов ВЛ10, ВЛ 10у, ВЛ11 (в) и двухступенчатый Сп-бМ электровоза ЧС200 и электропоезда ЭР200 (г): I— основание; 2и 9— наружные пружины, 3— амортизатор для смягчения удара при опускании поданжных рам; 4— изолятор, 5 — рычаг (нижняя рама); 6— гибкий шунт, 7— верхняя подвижная рама; 8— полоз; 10— изолятор привода; 11— труба, соединяющая цилиндр привода с источником сжатого воздуха; 12— щит люка крышки электровоза; 13— каретка, 14— пружина кареткн; 15— кожух привода, 16— пневматический привод; 17 —тяга для синхронизации поворота валов нижних рам; 18 — подвижная рама второй ступени; 19— тяга, 20— нижняя рама (система рычагов)  Рис. Схемы подъемно-опускающих механизмов токоприемников ДЖ-5, П-1Б, П-3 (а); П-7, Л-13У, Л-14М (б) и Сп-бМ (в) Вращение вала 14 тягами 2 и 8 передается валу 15, в результате чего противодействие пружин 3 и 9 преодолевается и подвижная система вместе с полозом опускается; нажатие полоза на контактный провод зависит от натяжения пружин. Подъемно-опускающий механизм токоприемника создает большие опускающие силы, так как в нем применена более мощная опускающая пружина 13 В токоприемниках ТС-2М, Л-13У и Л-14М, П-7 в одном цилиндре расположены две опускающие пружины и два поршня 16 и 17 (рис. 156, б), что позволило получить опускающую силу более 210 Н при малом увеличении массы подъемно-опускающего механизма В приводе 22 токоприемника Сп-бМ (рис 156, в) высота нижней ступени изменяется автоматически, когда верхняя ступень достигает крайних (верхнего нли нижнего) рабочих положений, с помощью воздухораспределителя 20, золотник которого перемещается прн изменении высоты верхней ступени рычагами 19, 21 и тягой 18 При наибольшей высоте верхней ступени сжатый воздух начинает поступать в цилиндр привода 22 и нижняя ступень поднимается, при наименьшей — воздух из цилиндра выпускается, нижняя ступень опускается Токоприемники высокоскоростных электровозов и электропоездов должны иметь положительные аэродинамические усилия на полозе, но небольшие, с тем чтобы не вызвать излишнего износа и отжатия контактногопривода, так как под воздействием потока воздуха при больших скоростях движения дополнительные нажатия на полоз быстро возрастают и могут превосходить статическое нажатие. Для увеличения удерживающей силы токоприемники снабжают пневматическими замками как с механическим, так и с пневматическим управлением. Основания токоприемников чаще всего сваривают из тонкостенных стальных швеллеров или прямоугольных труб (П-7), на которых укрепляют подъемно- опускающне механизмы Исключение составляют токоприемники 2SLS-1 и SBY-66 электровозов ЧС4 и ЧС4Т, у которых пневматические цилиндры, изолированные от находящихся под напряжением частей, расположены непосредственно на крышах электровозов или под крышами. Нижние рамы или рычаги выполняют чаще всего из пустотелых конусных стальных труб (чтобы получить наибольшую прочность при минимальной массе). Они шарнирно на шариковых подшипниках соединены с верхними рамами, изготовленными из стальных труб. Верхние рамы соединены друг с другом шарнирно шариковыми подшипниками, на осях которых находятся две каретки по одной с каждой стороны На каретках укрепляют полоз или два полоза с медными или стальными накладками или угольными вставками Все шарнирные соединения рамы снабжены медными гибкими такоотводящи- ми проводами, по которым проходит ток Благодаря этому уменьшается сопротивление в сочленении и оно предохраняется от разрушения током. При отсутствии такого провода прохождение тока сопровождается небольшой электрической дугой, которая вызывает недопустимый нагрев сочленения, подгары и оплавление его, а также разложение смазки Полозы чаще всего изготовляют из оцинкованной листовой стали толщиной 1,5 мм. Длина рабочей части полоза принята равной 1270 мм с учетом того, что контактный провод для равномерного износа накладок или вставок по их длине подвешивают зигзагообразно Полоз имеет по концам небольшое закругление для улучшения прохождения воздушных стрелок и крестовин контактной сети. Чтобы не допустить захлестывания полозов за контактный провод при прохождении поездом стрелок и крестовин контактной сети, концы полозов загибают книзу (рис 157) Общая длина полоза обычно не превышает 2260 мм. Каретки служат для улучшения токосъема при проходе жестких точек и неровностей контактной сети, так как уменьшают в эти моменты влияние массы подвижных рам на динамическую составляющую контактного нажатия Каретки имеют значительный вертикальный ход (до 55 мм) и обеспечивают постоянство нажатия и упругость полоза в горизонтальном направлении. В двухполоз- ных токоприемниках (П-3, П-ЗА, П-5А, П-80, 9РР, 13РР и др.) каретки обес печивают также равномерное распределение нажатня между полозами.  Рис. Полозы токоприемников постоянного (а) и переменного (б) тока 1 — пластина контактная, 2 и 5 — угольные вставки, 3 — контактный провод, 4 — рог Каретка состоит из шарнирно связанных рычагов 3,4 и пружин / (рис. 158) Каретки, показанные на рис. 158, а и б, широко распространены на отечественных токоприемниках Они обеспечивают упругость подвешивания полозов 2 в направлении движения. Чтобы нарушение симметрии рычагов 4 кареток, имеющих внд трапеции, под воздействием значительной встречной горизонтальной силы не приводило к перекосу полоза 2, каретка с полозом соединена шарнирами Применяют каретки и клещеобразные с пружинами, работающими на растяжение (токоприемники П-80, П-5 и П-7) Время подъема подвижной системы до максимальной рабочей высоты обычно составляет 7—10 с, опускания — 3—6 с Необходимо, чтобы полоз быстро отрывался от контактного провода и затем подвижные рамы спокойно опускались на амортизаторы Также плавно (без удара) полоз должен приближаться к контакт  Рис. Каретки токоприемников (а и б) и редукционное устройство токоприемников Т-5М1 (П-5) (в). Таблица 1

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||