Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

|

Глава 8. Восприятие • 201 Отражение этих образов выходит за пределы изолированных ощущений. Опираясь на совместную работу органов чувств, происходит синтез отдельных ощущений в сложные комплексные системы. Этот синтез может протекать как в пределах одной модальности (например, когда мы смотрим кинокартину, происходит объединение отдельных зрительных ощущений в целые образы), так и в пределах нескольких модальностей (воспринимая апельсин, мы фактически объединяем зрительные, осязательные, вкусовые ощущения, присоединяя к ним и наши знания о нем). Лишь в результате такого объединения изолированные ощущения превращаются в целостное восприятие, переходят от отражения отдельных признаков к отражению целых предметов или ситуаций. Поэтому основным отличием восприятия от ощущения является предметность осознания всего, что воздействует на нас, т. е. отображение объекта реального мира в совокупности всех его свойств или, иными словами, целостное отображение предмета. Как вы уже догадались, восприятие включает в себя ощущение и основывается на нем. При этом всякий перцептивный образ включает в себя целый ряд ощущений, так как любой предмет или явление обладают многими и различными свойствами, каждое из которых способно независимо от других свойств вызвать ощущение. Однако было бы ошибочным полагать, что такой процесс (от относительно простых ощущений — к сложному образу восприятия) является простым суммированием отдельных ощущений. На самом деле восприятие (или отражение) целых предметов или ситуаций гораздо сложнее. Помимо ощущений в процессе восприятия задействован предыдущий опыт, процессы осмысления того, что воспринимается, т. е. в процесс восприятия включаются психические процессы еще более высокого уровня, такие как память и мышление. Поэтому восприятие очень часто называют перцептивной системой человека. В настоящее время существуют различные теории процесса распознавания образов. В этих теориях основное внимание уделено следующему вопросу: как внешние сигналы, воздействующие на органы чувств, преобразуются в осмысленные перцептивные образы? Как правило, мы опознаем окружающие нас предметы и события легко и быстро; поэтому может создаться впечатление, что связанные с распознаванием операции просты и непосредственны. Однако это совсем не так. Попытки инженеров создать машины, которые были бы способны распознавать символы и звуки, обычные для окружающей нас среды, в большинстве случаев заканчиваются неудачей. Системы восприятия животных, даже самых примитивных, по своим возможностям далеко опережают подобные машины. Исследования психофизиологов показывают, что восприятие является очень сложным процессом, требующим значительной аналитико-синтетической работы. Прежде всего, получаемая нами информация об объектах и явлениях окружающего нас мира ни в коей мере не является результатом простого раздражения органов чувств и доведения до коры мозга возбуждения от периферических воспринимающих органов. В процесс восприятия всегда включены двигательные компоненты (ощупывание предметов и движение глаз при восприятии конкретных предметов; пропевание или проговаривапие соответствующих звуков при восприятии речи). Поэтому восприятие правильнее всего обозначать как воспринимающую (перцептивную) деятельность субъекта. Результатом этой деятельности является целостное представление о предмете, с которым мы сталкиваемся в реальной жизни. 202 • Часть II. Психические процессы В свою очередь, целостное отражение предмета требует выделения из всего комплекса воздействующих признаков (цвет, форма, вес, вкус и т. д.) основных ведущих признаков с одновременным отвлечением (абстракцией) от несущественных. Вероятно, мы не ошибемся, если выскажем предположение о том, что на данном этане восприятия в формировании перцептивного образа может принимать участие мышление. В то же время следующий этап восприятия требует объединения группы основных существенных признаков и сопоставления воспринятого комплекса признаков с прежними знаниями о предмете, т. е. в процессе восприятия участвует намять. Если при таком сопоставлении гипотеза о предлагаемом предмете совпадает с поступающей информацией, возникает узнавание предмета и происходит его восприятие. Если гипотеза не согласуется с реально доходящей до субъекта информацией, поиски нужного решения продолжаются до тех пор, пока субъект не найдет его, т. е. пока он не узнает предмет или не отнесет его к определенной категории. Причем следует иметь в виду, что восприятие знакомых предметов (чашка, стол), их узнавание происходит очень быстро — человеку достаточно объединить два-три воспринимаемых признака, чтобы прийти к нужному решению. Однако при восприятии новых или незнакомых предметов узнавание их протекает гораздо сложнее и в более развернутых формах. Полное восприятие таких предметов возникает как результат сложной аналитико-синтетической работы, при которой выделяются одни, существенные, признаки, тормозятся другие, несущественные, и воспринимаемые признаки объединяются в одно осмысленное целое. Поэтому скорость узнавания или отражения объекта реального мира во многом определяется тем, насколько восприятие, как процесс, активно, т. е. насколько активно идет отражение этого объекта. Следовательно, огромную роль в восприятии играет наше желание воспринимать тот или иной предмет, сознание необходимости или обязанности воспринять его, волевые усилия, направленные на то, чтобы добиться лучшего восприятия, настойчивость, которую мы в этих случаях проявляем. Таким образом, в восприятии предмета реального мира задействованы внимание и направленность (в данном случае желание). Говоря о роли желания воспринимать объекты окружающего нас мира, мы невольно доказываем то, что наше отношение к тому, что мы воспринимаем, имеет большое значение для процесса восприятия. Предмет может быть интересен или безразличен для нас, т. е. он может вызывать у нас различные чувства. Естественно, что интересный для нас предмет будет восприниматься нами более активно, и наоборот, безразличный для нас предмет мы можем даже не заметить. Таким образом, необходимо сделать вывод, что восприятие — это весьма сложный, но вместе с тем — единый процесс, направленный на познание того, что в данный момент воздействует на нас. 8.2. Физиологические основы восприятия Физиологической основой восприятия являются процессы, проходящие в органах чувств, нервных волокнах и центральной нервной системе. Так, под действием раздражителей в окончаниях нервов, имеющихся в органах чувств, возникает Глава 8. Восприятие • 203 нервное возбуждение, которое по проводящим путям передается в нервные центры и, в конечном итоге, в кору головного мозга. Здесь оно поступает в проекционные (сенсорные) зоны коры, которые представляют собой как бы центральную проекцию нервных окончаний, имеющихся в органах чувств. В зависимости от того, с каким органом связана проекционная зона, формируется определенная сенсорная информация. Следует отметить, что описанный выше механизм является механизмом возникновения ощущений. И действительно, на уровне предложенной схемы формируются ощущения. Следовательно, ощущения могут быть рассмотрены как структурный элемент процесса восприятия. Собственные физиологические механизмы восприятия включаются в процессе формирования целостного образа па последующих этапах, когда возбуждение от проекционных зон передается в интегративные зоны коры головного мозга, где и происходит завершение формирования образов явлений реального мира. Поэтому интегративные зоны коры головного мозга, завершающие процесс восприятия, часто называют перцептивными зонами. Их функция существенно отличается от функций проекционных зон. Это различие отчетливо обнаруживается при нарушении деятельности той или иной зоны. Например, при нарушении работы зрительной проекционной зоны наступает так называемая центральная слепота, т. е. при полной исправности периферии — органов чувств — человек полностью лишается зрительных ощущений, он ничего не видит. Совсем иначе обстоит дело при поражениях или нарушении работы интегративной зоны. Человек видит отдельные световые пятна, какие-то контуры, но не понимает, что он видит. Он перестает осмысливать то, что воздействует на него, и не узнает даже хорошо знакомые предметы. Аналогичная картина наблюдается при нарушении деятельности интегративных зон других модальностей. Так, при нарушении слуховых интегративных зон люди перестают понимать человеческую речь. Подобные заболевания получили название агностических расстройств (расстройства, приводящие к невозможности познания), или агнозий, Физиологическая основа восприятия еще более усложняется тем, что оно тесно связано с двигательной деятельностью, с эмоциональными переживаниями, разнообразными мыслительными процессами. Следовательно, начавшись в органах чувств, нервные возбуждения, вызванные внешними раздражителями, переходят в нервные центры, где охватывают собой различные зоны коры, вступают во взаимодействия с другими нервными возбуждениями. Вся эта сеть возбуждений, взаимодействующих между собой и широко охватывающих разные зоны коры, и составляет физиологическую основу восприятия. Поскольку восприятие тесно связано с ощущением, можно предположить, что оно, как и ощущение, является рефлекторным процессом. Рефлекторную основу восприятия раскрыл И. П. Павлов. Он показал, что в основе восприятия лежат условные рефлексы, т. е. временные нервные связи, образующиеся в коре больших полушарий головного мозга при воздействии на рецепторы предметов или явлений окружающего мира. При этом последние выступают в качестве комплексных раздражителей, так как при обработке вызванного ими возбуждения в ядрах корковых отделов анализаторов протекают сложные процессы анализа и синтеза. И. П. Павлов писал: «В гармонии с беспрерывно и многообразно колеблющейся 204 • Часть II. Психические процессы

Глава 8. Восприятие • 205

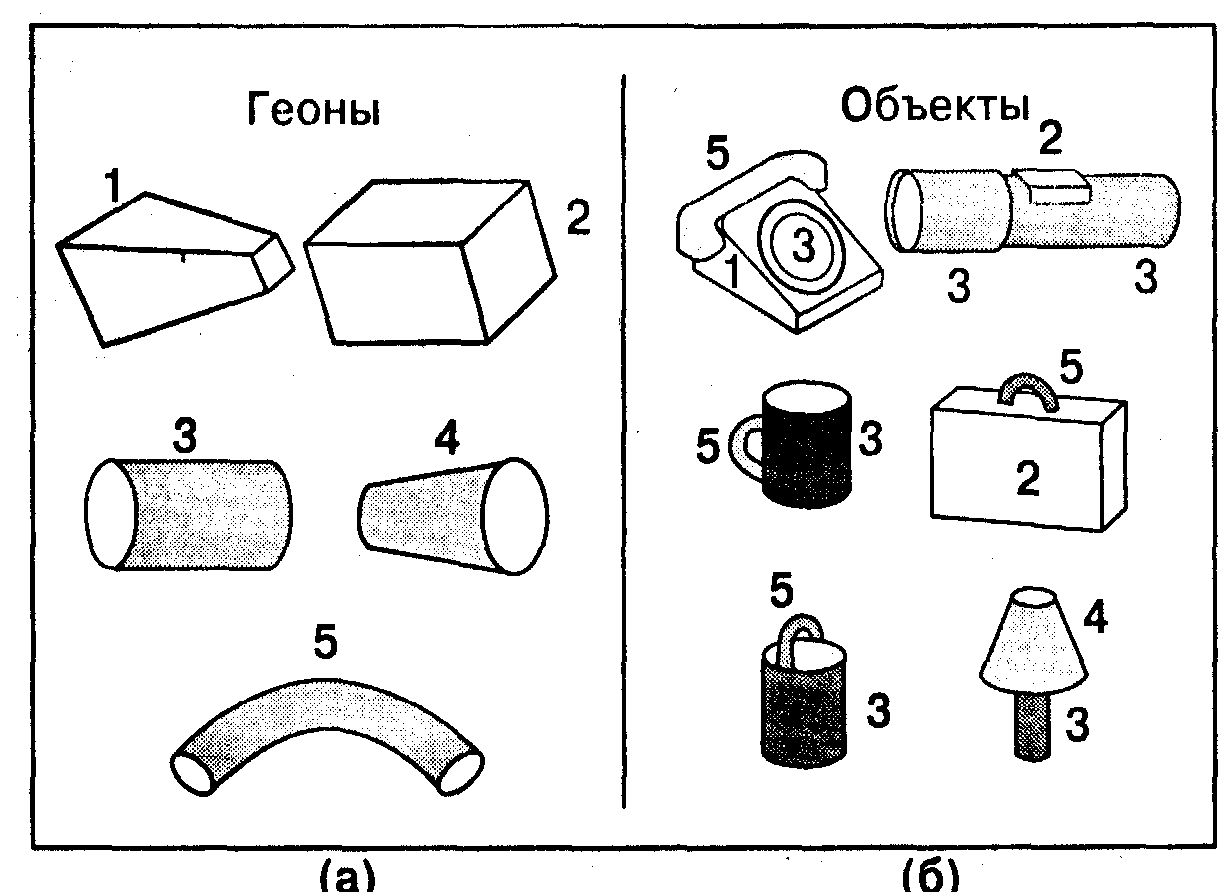

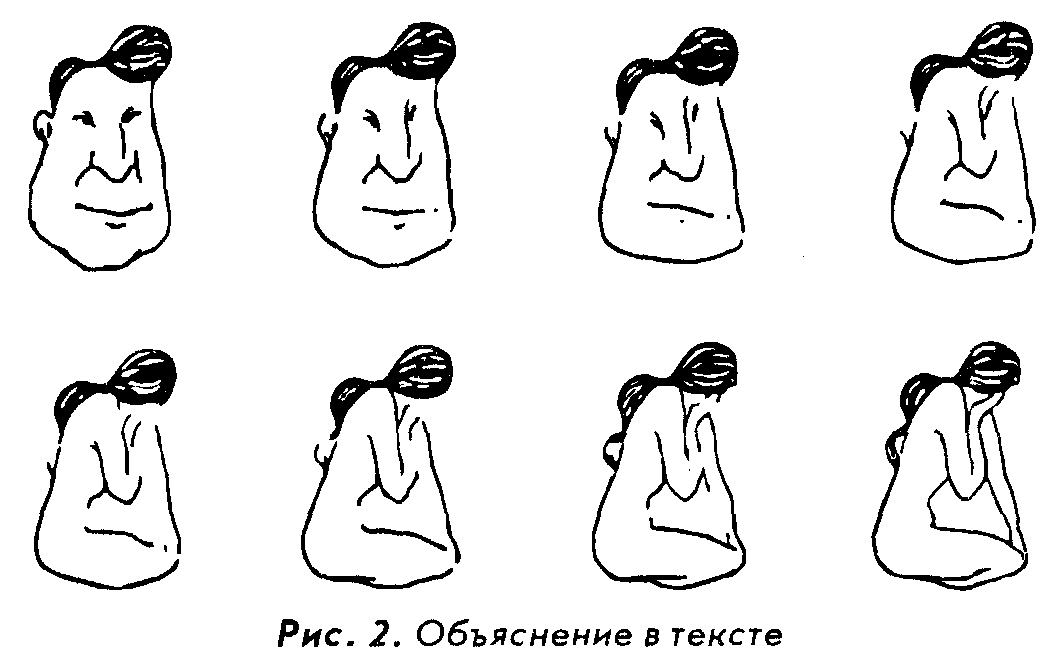

Рис. 1 Объяснение в тексте 206 • Часть II. Психические процессы

природой, агенты в качестве условных раздражителей то выделялись полушариями для организма в виде крайне мелких элементов (анализировались), то сливались в многообразные комплексы (синтезировались)». Анализ и синтез обеспечивают выделение объекта восприятия из окружающей среды, и на этой основе все его свойства объединяются в целостный образ. Временные нервные связи, обеспечивающие процесс восприятия, могут быть двух видов: образуемые в пределах одного анализатора и межанализаторные. Первый вид имеет место при воздействии на организм комплексного раздражителя одной модальности. Например, таким раздражителем является мелодия, представляющая собой своеобразное сочетание отдельных звуков, воздействующих на слуховой анализатор. Весь этот комплекс действует как один сложный раздражитель. При этом нервные связи образуются не только в ответ на сами раздражители, но и на их отношение — временное, пространственное и пр. (так называемый рефлекс на отношение). В результате в коре больших полушарий происходит процесс интегрирования, или сложного синтеза. Второй вид нервных связей, образуемых при воздействии комплексного раздражителя, — это связи в пределах разных анализаторов, возникновение которых И. М. Сеченов объяснял существованием ассоциаций (зрительных, кинестетических, осязательных и т. д.). Эти ассоциации у человека обязательно сопровожда- |