Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

|

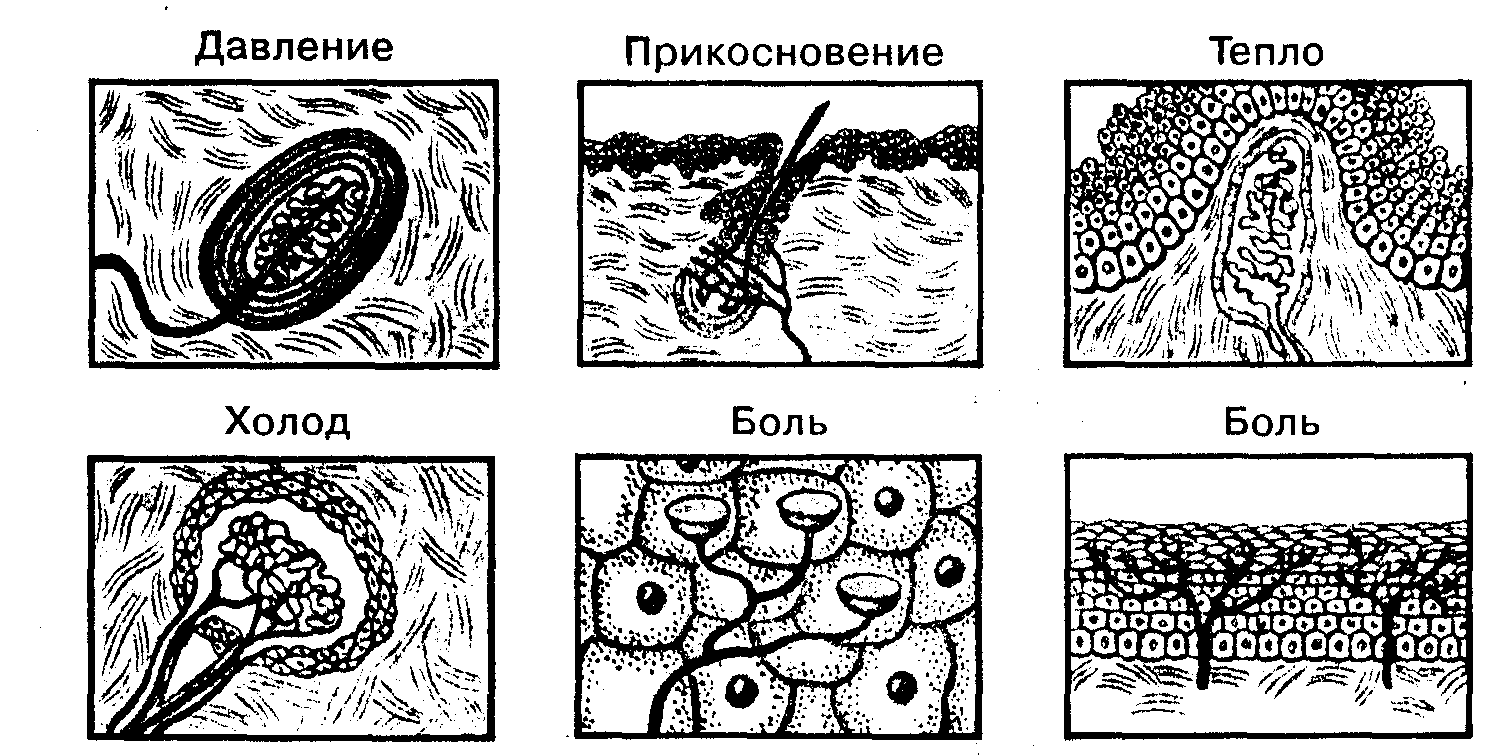

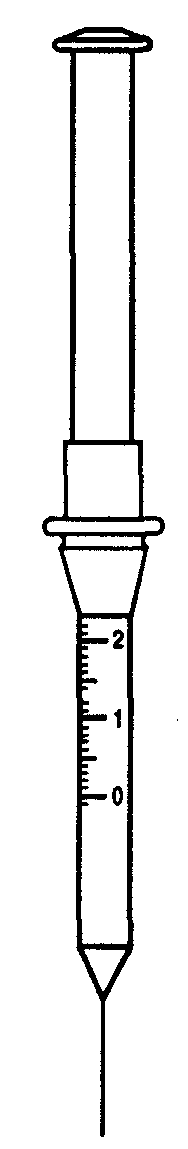

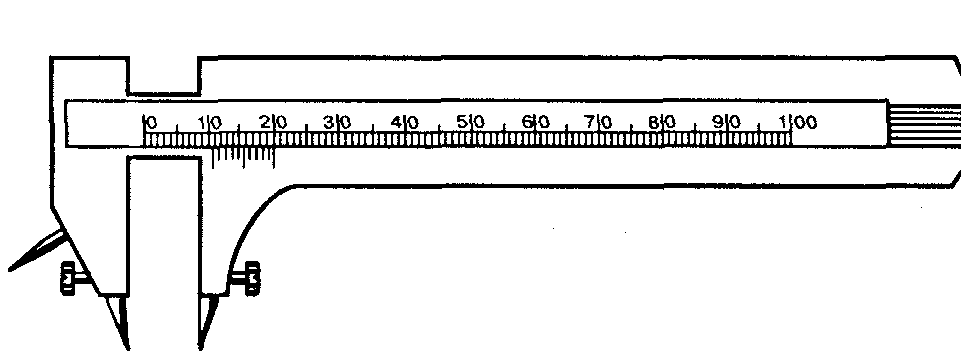

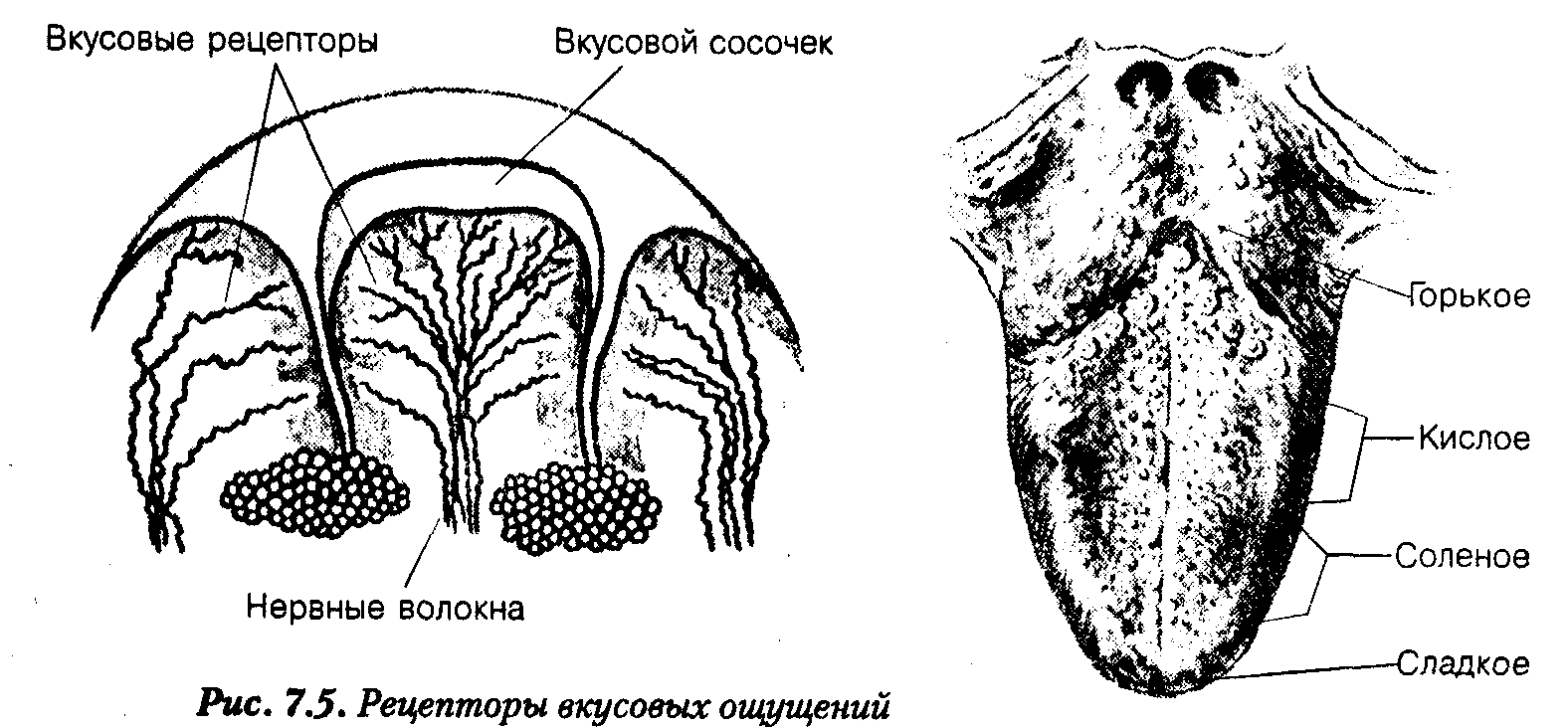

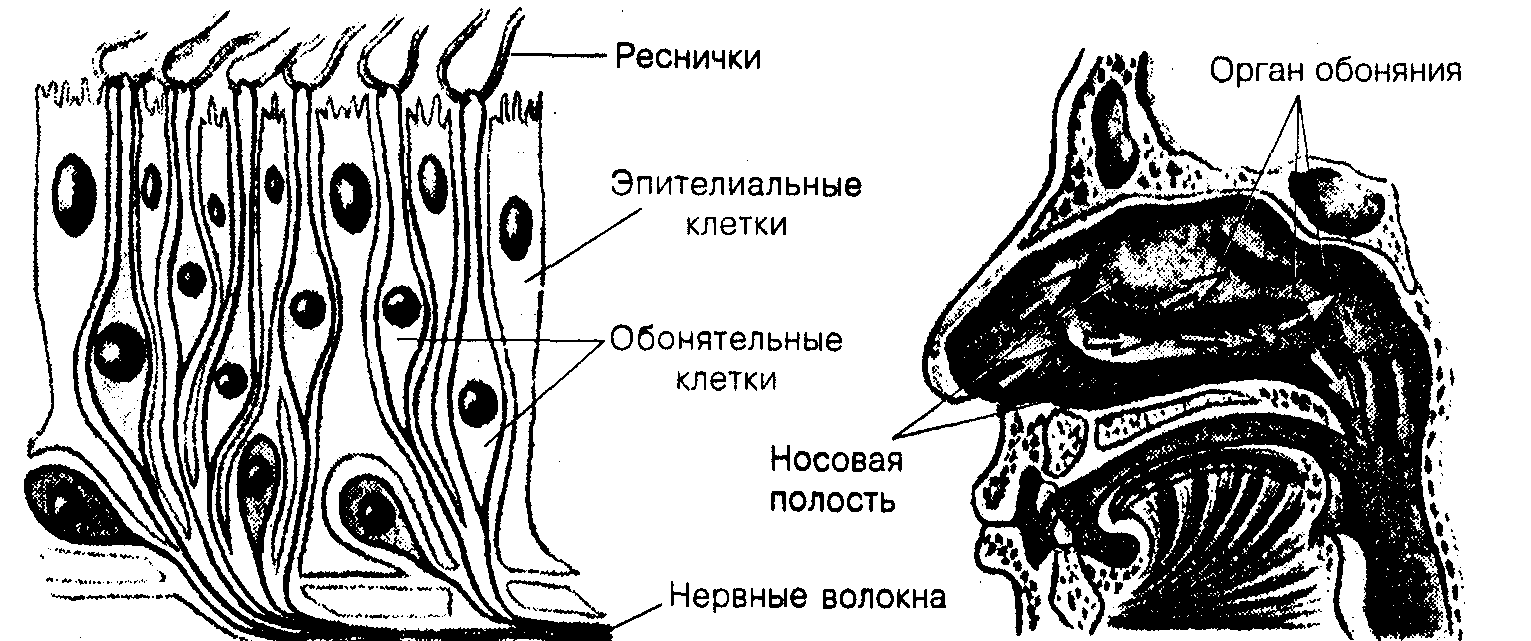

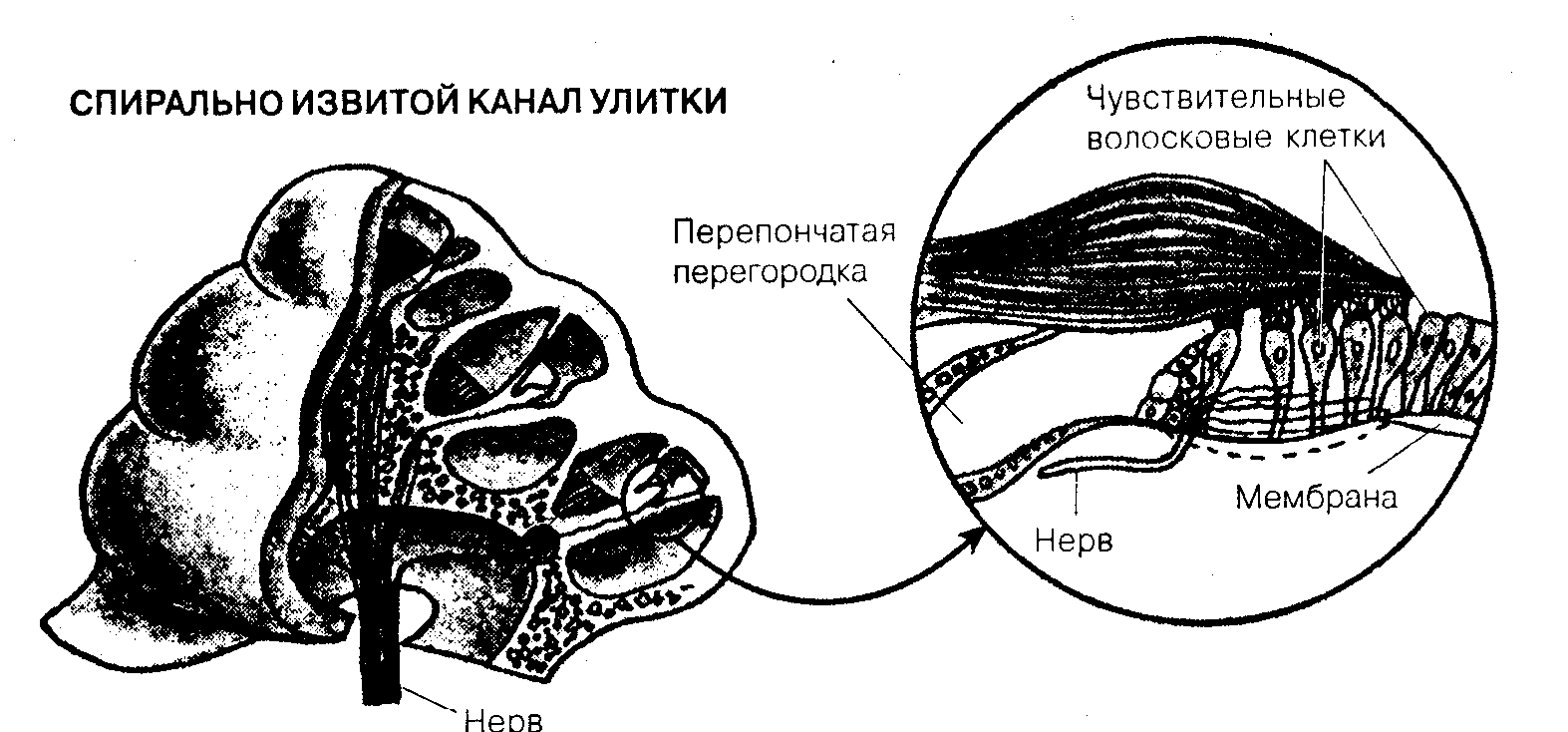

Глава 7. Ощущение • 185 которые человек получает от кожных рецепторов, можно объединить под одним названием — кожные ощущения. Однако к категории этих ощущений необходимо отнести и те ощущения, которые возникают при воздействии раздражителей на слизистую оболочку рта и носа, роговую оболочку глаз. Кожные ощущения относятся к контактному виду ощущений, т. е. они возникают при непосредственном контакте рецептора с предметом реального мира. При этом могут возникать ощущения четырех основных видов: ощущения прикосновения, или тактильные ощущения; ощущения холода; ощущения тепла; ощущения боли. Каждый из четырех видов кожных ощущений имеет специфические рецепторы. Одни точки кожи дают только ощущения прикосновения (тактильные точки), другие — ощущения холода (точки холода), третьи — ощущения тепла (точки тепла), четвертые — ощущения боли (точки боли) (рис. 7.2).  Рис. 7.2. Кожные рецепторы и их функции Нормальными раздражителями для тактильных рецепторов являются прикосновения, вызывающие деформацию кожи, для холодовых — воздействие предметов более низкой температуры, для тепловых — воздействие предметов более высокой температуры, для болевых — любые из перечисленных воздействии при условии достаточно большой интенсивности. Местонахождение соответствующих рецепторных точек и абсолютные пороги чувствительности определяются с помощью эстезиометра. Простейший прибор — волосковый эстезиометр (рис. 7.3), состоящий из конского волоса и прибора, позволяющего измерять давление, оказываемое этим волосом на любую точку кожи. При слабом прикосновении волоса к коже ощущения возникают только при непосредственном попадании в тактильную точку Аналогично определяют местонахождение холодовых и тепловых точек, только вместо волоса используют тонкое металлическое острие, наполненное водой, температура которой может меняться. В существовании точек холода можно убедиться без прибора. Для этого достаточно провести кончиком карандаша по опущенному веку. В результате время от времени будет возникать ощущение холода. 186 • Часть II. Психические процессы  Неоднократно предпринимались попытки определить количество кожных рецепторов. Точных результатов нет, но приблизительно установлено, что точек прикосновения — около одного миллиона, точек боли — около четырех миллионов, точек холода — около 500 тысяч, точек тепла — около 30 тысяч. Точки отдельных видов ощущений по поверхности тела расположены неравномерно. Например, на кончиках пальцев точек прикосновения вдвое больше, чем точек боли, хотя общее количество последних значительно больше. На роговице глаза, наоборот, точек прикосновения вообще нет, а есть только точки боли, так что любое прикосновение к роговице вызывает ощущение боли и защитный рефлекс закрытия глаз. Неравномерное распределение кожных рецепторов по поверхности тела обусловливает неравномерность чувствительности к прикосновению, к боли и т. д. Так, наиболее чувствительны к прикосновению кончики пальцев и менее чувствительны спина, живот и внешняя сторона предплечья. Совсем иначе распределяется чувствительность к боли. Наиболее чувствительны к боли спина, щеки и наименее чувствительны кончики пальцев. Что касается температурных режимов, то наиболее чувствительны те части тела, которые обычно прикрыты одеждой: поясница ,грудь. Тактильные ощущения несут информацию не только о раздражителе, но и о локализации его воздействия. В различных участках тела точность определения локализации воздействия различна. Она характеризуется величиной пространственного порога тактильных ощущений. Если мы прикоснемся к коже од- Рис. 7.3. Волосковый эстезиометр новременно в двух точках, то мы не всегда ощутим эти прикосновения как раздельные, — если расстояние между точками прикосновения недостаточно велико, оба ощущения сольются в одно. Поэтому то минимальное расстояние между местами прикосновения, которое позволяет различить прикосновение двух пространственно раздельных предметов, называется пространственным порогом тактильных ощущений. Обычно для определения пространственного порога тактильных ощущений используется циркулярный эстезиометр (рис. 7.4), представляющий собой циркуль с раздвижными ножками. Наименьший порог пространственных различий кожных ощущений наблюдается на более чувствительных к прикосновению участ  Рис. 7.4. Циркулярный эстезиометр ках тела. Так, на спине пространственный порог тактильных ощущений составляет 67 мм, на предплечье — 45 мм, на тыльной стороне кисти — 30 мм, на ладони — 9 мм, на кончиках пальцев 2,2 мм. Самый низкий пространственный порог так- Глава 7. Ощущение • 187  тильных ощущений находится на кончике языка —1,1 мм. Именно здесь наиболее плотно расположены рецепторы прикосновений. Вкусовые и обонятельные ощущения. Рецепторами вкусовых ощущений являются вкусовые луковицы, состоящие из чувствительных вкусовых клеток, соединенных с нервными волокнами (рис. 7.5). У взрослого человека вкусовые луковицы расположены главным образом на кончике, по краям и на задней части верхней поверхности языка. Середина верхней поверхности и вся нижняя поверхность языка не чувствительна к вкусу. Вкусовые луковицы также имеются на нёбе, миндалинах и задней стенке глотки. У детей область распространения вкусовых луковиц гораздо шире, чем у взрослых. Раздражителями для вкусовых рецепторов служат растворенные вкусовые вещества. Рецепторами обонятельных ощущений являются обонятельные клетки, погруженные в слизистую оболочку так называемой обонятельной области (рис. 7.6). Раздражителями для рецепторов обоняния служат различные пахучие вещества,  Рис. 7.6. Рецепторы обонятельных ощущений 188 • Часть II. Психические процессы проникающие в нос вместе с воздухом. У взрослого человека площадь обонятельной области приблизительно равна 480 мм2. У новорожденного она значительно больше. Это объясняется тем, что у новорожденных ведущими ощущениями являются вкусовые и обонятельные ощущения. Именно благодаря им ребенок получает максимальное количество информации об окружающем мире, они же обеспечивают новорожденному удовлетворение его основных потребностей. В процессе развития обонятельные и вкусовые ощущения уступают ведущее место другим, более информативным ощущениям, и в первую очередь зрению. Следует отметить, что вкусовые ощущения в большинстве случаев смешиваются с обонятельными. Разнообразие вкуса в значительной мере зависит от примеси обонятельных ощущений. Например, при насморке, когда обонятельные ощущения «отключены», в ряде случаев пища кажется безвкусной. Кроме этого, к вкусовым ощущениям примешиваются тактильные и температурные ощущения от рецепторов, находящихся в области слизистой оболочки во рту. Так, своеобразие «острой» или «вяжущей» нищи главным образом связано с тактильными ощущениями, а характерный вкус мяты в значительной степени зависит от раздражения холодовых рецепторов. Если исключить все эти примеси тактильных, температурных и обонятельных ощущений, то собственно вкусовые ощущения сведутся к четырем основным типам: сладкое, кислое, горькое, соленое. Сочетание этих четырех компонентов позволяет получить многообразные вкусовые варианты. Экспериментальные исследования вкусовых ощущений проводились в лаборатории П. П. Лазарева. Для получения вкусовых ощущений использовались: сахар, щавелевая кислота, поваренная соль и хинин. Было установлено, что с помощью этих веществ можно имитировать большинство вкусовых ощущений. Например, вкус зрелого персика дает сочетание в определенных пропорциях сладкого, кислого и горького. Экспериментальным путем также было установлено, что различные части языка имеют различную чувствительность к четырем вкусовым качествам. Например, чувствительность к сладкому максимальна на кончике языка и минимальна у задней части его, а чувствительность к горькому, наоборот, максимальна сзади и минимальна на кончике языка. В отличие от вкусовых обонятельные ощущения не могут быть сведены к сочетаниям основных запахов. Поэтому строгой классификации запахов не существует. Все запахи привязывают к конкретному предмету, который обладает ими. Например, цветочный запах, запах розы, запах жасмина и др. Как и для вкусовых ощущений, большую роль в получении запаха играют примеси других ощущений: вкусовых (особенно от раздражения вкусовых рецепторов, находящихся в задней части глотки), тактильных и температурных. Острые едкие запахи горчицы, хрена, аммиака содержат в себе примесь тактильных и болевых ощущений, а освежающий запах ментола — примесь ощущений холода. Также следует обратить внимание на то, что чувствительность обонятельных и вкусовых рецепторов повышается при состоянии голода. После нескольких часов голодания значительно усиливается абсолютная чувствительность к сладкому, увеличивается, но в меньшей степени, чувствительность к кислому. Это дает основание предполагать, что обонятельные и вкусовые ощущения в значительной Глава 7. Ощущение • 189 мере связаны с необходимостью удовлетворения такой биологической потребности, как потребность в пище. Индивидуальные различия вкусовых ощущений у людей невелики, но бывают исключения. Так, существуют люди, которые способны в значительно большей степени, по сравнению с большинством людей, различать компоненты запаха или вкуса. Вкусовые и обонятельные ощущения можно развивать с помощью постоянных тренировок. Это учитывается при освоении профессии дегустатора. Слуховые ощущения. Раздражителем для органа слуха являются звуковые волны, т. е. продольное колебание частиц воздуха, распространяющееся во все стороны от колеблющего тела, которое служит источником звука. Все звуки, которые воспринимает человеческое ухо, могут быть разделены на две группы: музыкальные (звуки пения, звуки музыкальных инструментов и др.) и шумы (всевозможные скрипы, шорохи, стуки и т. д.). Строгой границы между этими группами звуков нет, так как музыкальные звуки содержат шумы, а шумы могут содержать элементы музыкальных звуков. Человеческая речь, как правило, одновременно содержит звуки обеих групп. В звуковых волнах различают частоту, амплитуду и форму колебаний. Соответственно этому слуховые ощущения имеют следующие три стороны: высоту звука, которая является отражением частоты колебания; громкость звука, что определяется амплитудой колебания волн; тембр, что является отражением формы колебания волн. Высота звука измеряется в герцах, т. е. в количестве колебаний звуковой волны в секунду. Чувствительность человеческого уха имеет свои пределы. Верхняя граница слуха у детей — 22 000 герц. К старости эта граница понижается до 15 000 герц и даже ниже. Поэтому пожилые люди часто не слышат высоких звуков, например стрекотания кузнечиков. Нижняя граница слуха человека — 16-20 герц. Абсолютная чувствительность наиболее высока по отношению к звукам средней частоты колебаний — 1000-3000 герц, а способность различения высоты звука у разных людей значительно варьируется. Наивысший порог различения наблюдается у музыкантов и настройщиков музыкальных инструментов. Опыты Б. Н. Теплова свидетельствует, что у людей данной профессии способность различать высоту звука определяется параметром в 1/20 или даже 1/30 полутона. Это означает, что между двумя соседними клавишами рояля настройщик может слышать 20-30 промежуточных ступеней высоты. Громкостью звука называется субъективная интенсивность слухового ощущения. Почему субъективная? Мы не можем говорить об объективных характеристиках звука, потому что, как следует из основного психофизического закона, наши ощущения пропорциональны не интенсивности воздействующего раздражения, а логарифму этой интенсивности. Во-вторых, человеческое ухо обладает различной чувствительностью к звукам разной высоты. Поэтому могут существовать и с высочайшей интенсивностью воздействовать на наш организм звуки, которые мы совершенно не слышим. В-третьих, существуют индивидуальные различия между людьми в отношении абсолютной чувствительности к звуковым раздражителям. Однако практика определяет необходимость измерения громкости звука. Единицами измерения являются децибелы. За одну единицу измерения взята интенсивность звука, исходящего от тиканья часов, на расстоянии 0,5 м от человеческого уха. Так, громкость обычной человеческой речи на расстоянии 1 метра Часть II. Психические процессы Имена  Гельмгольц Герман (1821-1894) — немецкий физик, физиолог и психолог. Являясь физиком по образованию, он стремился внести в изучение живого организма физические методы исследования. В своей работе «О сохранении силы» Гельмгольц математически обосновал закон сохранения энергии и положение о том, что живой организм представляет собой физико-химическую среду, в которой данный закон точно выполняется. Он впервые измерил скорость проведения возбуждения по нервным волокнам, что положило начало изучению времени реакции. Гельмгольц внес существенный вклад в теорию восприятия. В частности, в психологии восприятия развивал концепцию бессознательных умозаключений, в соответствии с которой актуальное восприятие определяется уже имеющимися у человека привычными способами, за счет которых сохраняется постоянство видимого мира и в которых существенную роль играют мышечные ощущения и движения. На основе данной концепции предпринял попытку объяснить механизмы восприятия пространства. Вслед за М. В. Ломоносовым развил трехкомпонентную теорию цветового зрения. Разработал резонансную теорию слуха. Кроме того, Гельмгольц внес значительный вклад в развитие мировой психологической науки. Так, его сотрудниками и учениками были В. Вундт, И. М. Сеченов и др. составит 16-22 децибел, шум на улице (без трамвая) — до 30 децибел, шум в котельной — 87 децибел и т. д. Тембром называется то специфическое качество, которое отличает друг от друга звуки одной и той же высоты и интенсивности, издаваемые разными источниками. Очень часто о тембре говорят как об «окраске» звука. Различия в тембре между двумя звуками определяются разнообразием форм звукового колебания. В самом простом случае форма звукового колебания будет соответствовать синусоиде. Такие звуки получили название «простых». Их можно получить только с помощью специальных приборов. Близким к простому звуку является звучание камертона — прибора, используемого для настройки музыкальных инструментов. В повседневной жизни мы не встречаемся с простыми звуками. Окружающие нас звуки состоят из различных звуковых элементов, поэтому форма их звучания, как правило, не соответствует синусоиде. Но тем не менее музыкальные звуки возникают при звуковых колебаниях, имеющих форму строгой периодической последовательности, а у шумов — наоборот. Форма звукового колебания характеризуется отсутствием строгой периодизации. Также следует иметь в виду, что в повседневной жизни мы воспринимаем множество простых звуков, но этого многообразия мы не различаем, потому что все эти звуки сливаются в один. Так, например, два звука различной высоты часто, в результате их слияния, воспринимаются нами как один звук с определенным тембром. Поэтому сочетание простых звуков в одном сложном придает своеобразие форме звукового колебания и определяет тембр звучания. Тембр звучания зависит от степени слияния звуков. Чем проще форма звукового колебания, тем приятнее звучание. Поэтому принято выделять приятное звучание — консонанс и неприятное звучание — диссонанс. Глава 7. Ощущение • 191  Рис. 7.7. Строение рецепторов слуховых ощущений Наилучшее объяснение природы слуховых ощущений дает резонансная теория слуха Гельмгольца. Как известно, концевым аппаратом слухового нерва является орган Корти, покоящийся на основной перепонке, идущей вдоль всего спирального костного канала, называемого улиткой (рис. 7.7). Основная перепонка состоит из большого количества (около 24 000) поперечных волокон, длина которых постепенно уменьшается от вершины улитки к ее основанию. По резонансной теории Гельмгольца, каждое такое волокно настроено, подобно струне, на определенную частоту колебаний. Когда до улитки доходят звуковые колебания определенной частоты, то резонирует определенная группа волокон основной перепонки и возбуждаются только те клетки органа Корти, которые покоятся па этих волокнах. Более короткие волокна, лежащие у основания улитки, реагируют на более высокие звуки, более длинные волокна, лежащие у ее вершины, — на низкие. Следует отметить, что сотрудники лаборатории И. П. Павлова, изучавшие физиологию слуха, пришли к выводу, что теория Гельмгольца достаточно точно раскрывает природу слуховых ощущений. Зрительные ощущения. Раздражителем для органа зрения является свет, т. е. электромагнитные волны, имеющие длину от 390 до 800 миллимикронов (миллимикрон — миллионная доля миллиметра). Волны определенной длины вызывают у человека ощущение определенного цвета. Так, например, ощущения красного света вызываются волнами длиной в 630-800 миллимикронов, желтого — волнами от 570 до 590 миллимикронов, зеленого — волнами от 500 до 570 миллимикронов, синего — волнами от 430 до 480 миллимикронов. Все, что мы видим, имеет цвет, поэтому зрительные ощущения — это ощущения цвета. Все цвета делятся на две большие группы: цвета ахроматические и цвета хроматические. К ахроматическим относятся белый, черный и серый. К хроматическим относятся все остальные цвета (красный, синий, зеленый и т. д.). 192 • Часть II. Психические процессы

Солнечный свет, как и свет любого искусственного источника, состоит из волн различной длины. В то же время любой предмет, или физическое тело, будет восприниматься в строго определенном цвете (сочетании цветов). Цвет конкретного предмета зависит от того, какие волны и в какой пропорции отражаются этим предметом. Если предмет равномерно отражает все волны, т. е. он характеризуется отсутствием избирательности отражения, то его цвет будет ахроматическим. Если же он характеризуется избирательностью отражения волн, т. е. отражает |