Общая_психология_Маклаков_А_Г_2001_592с. Учебник нового века

Скачать 6.79 Mb. Скачать 6.79 Mb.

|

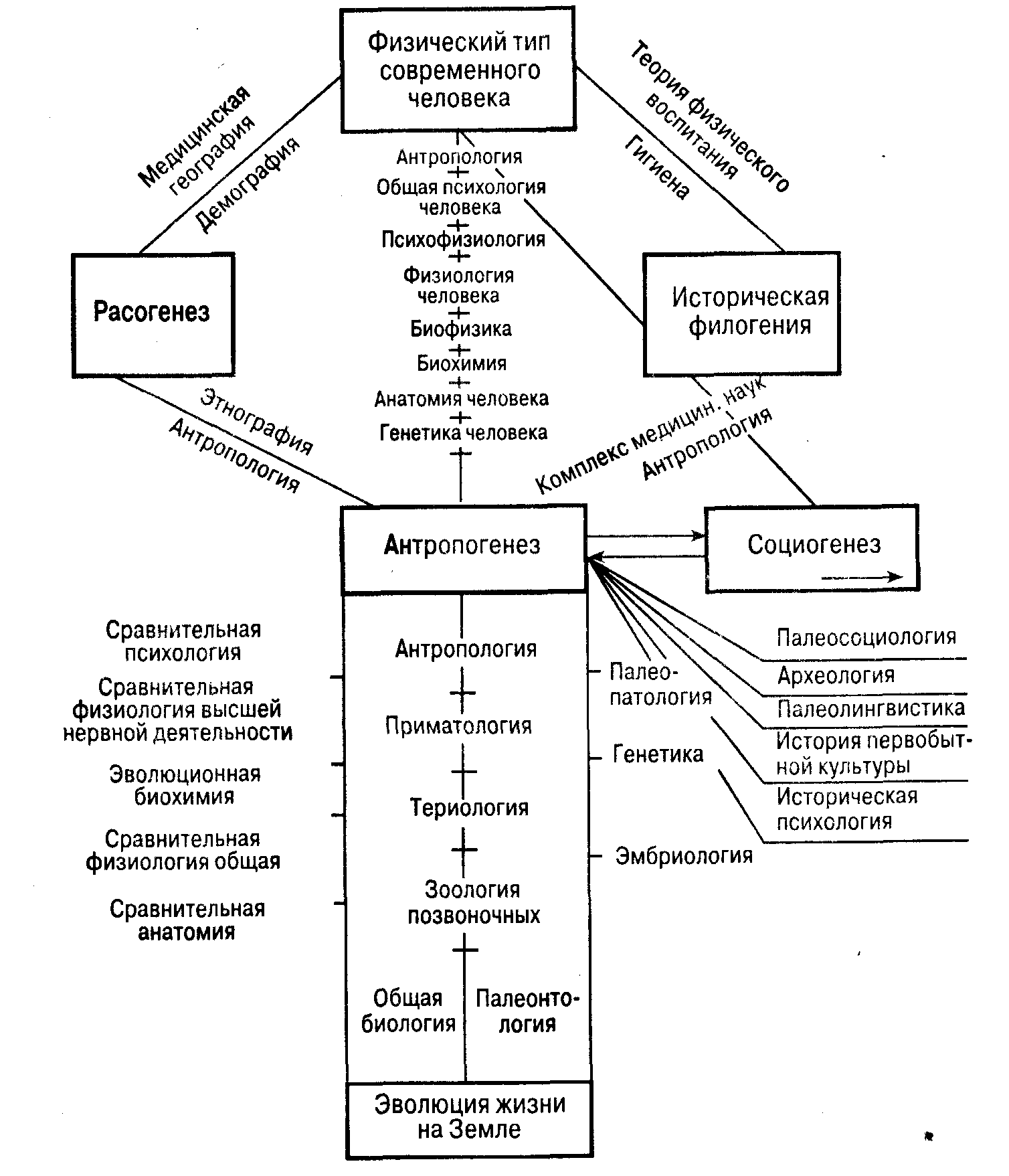

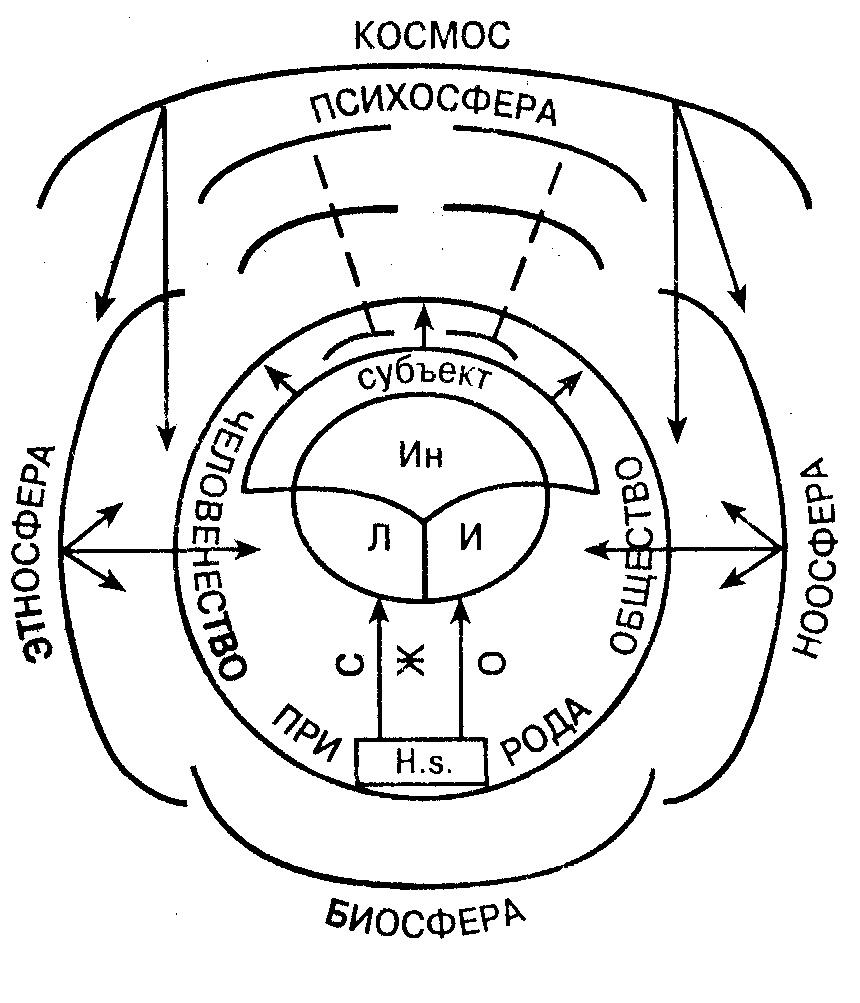

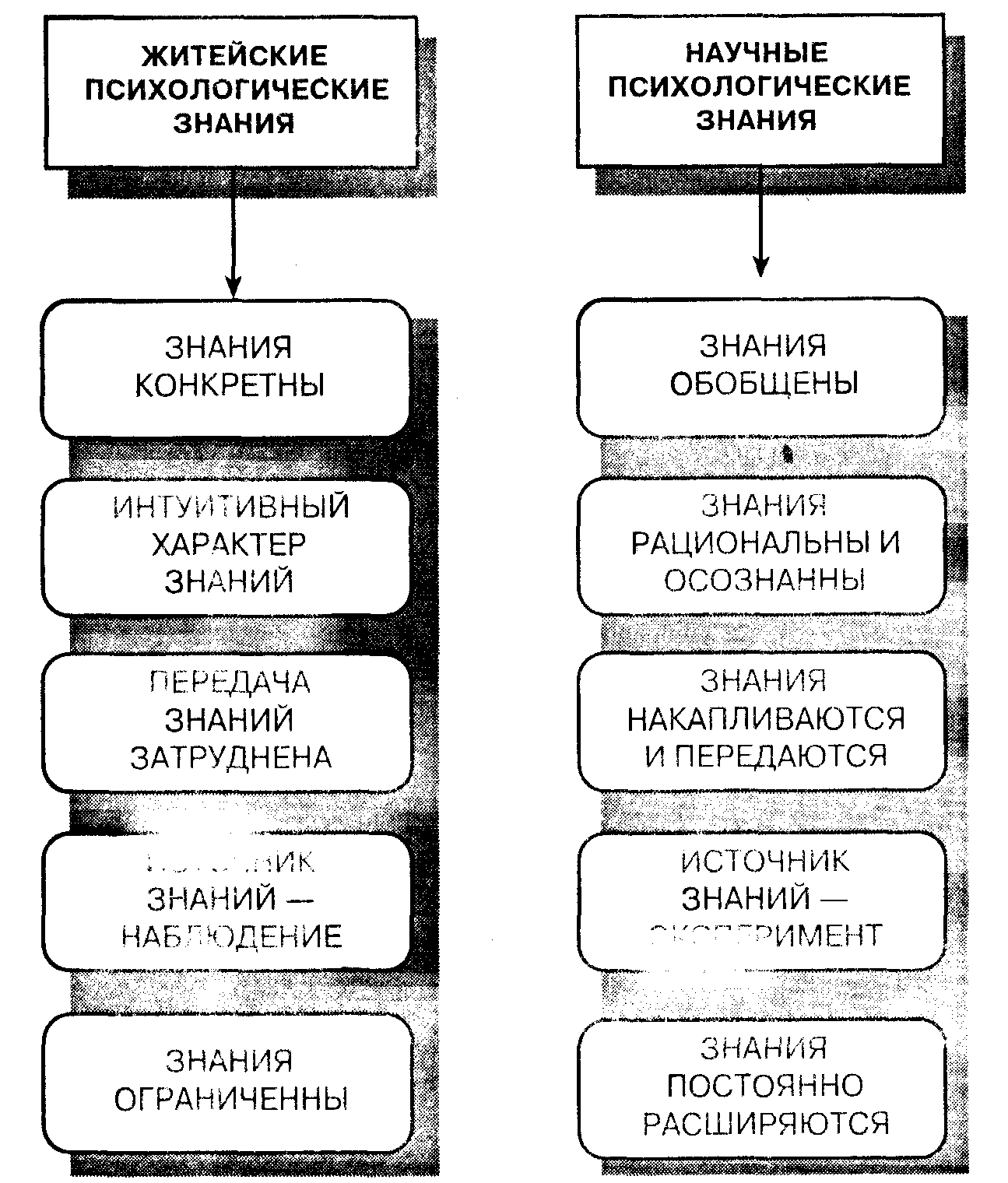

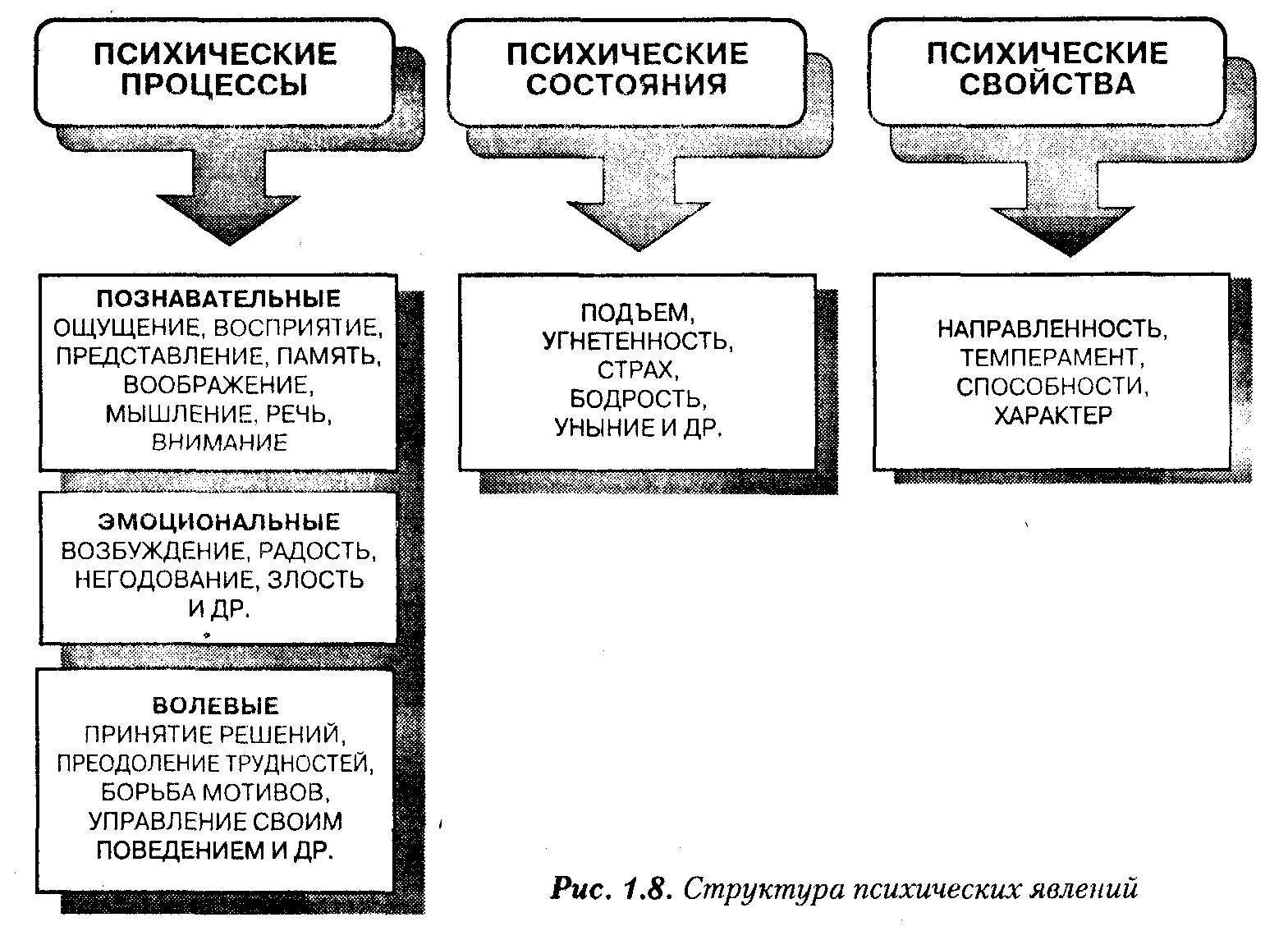

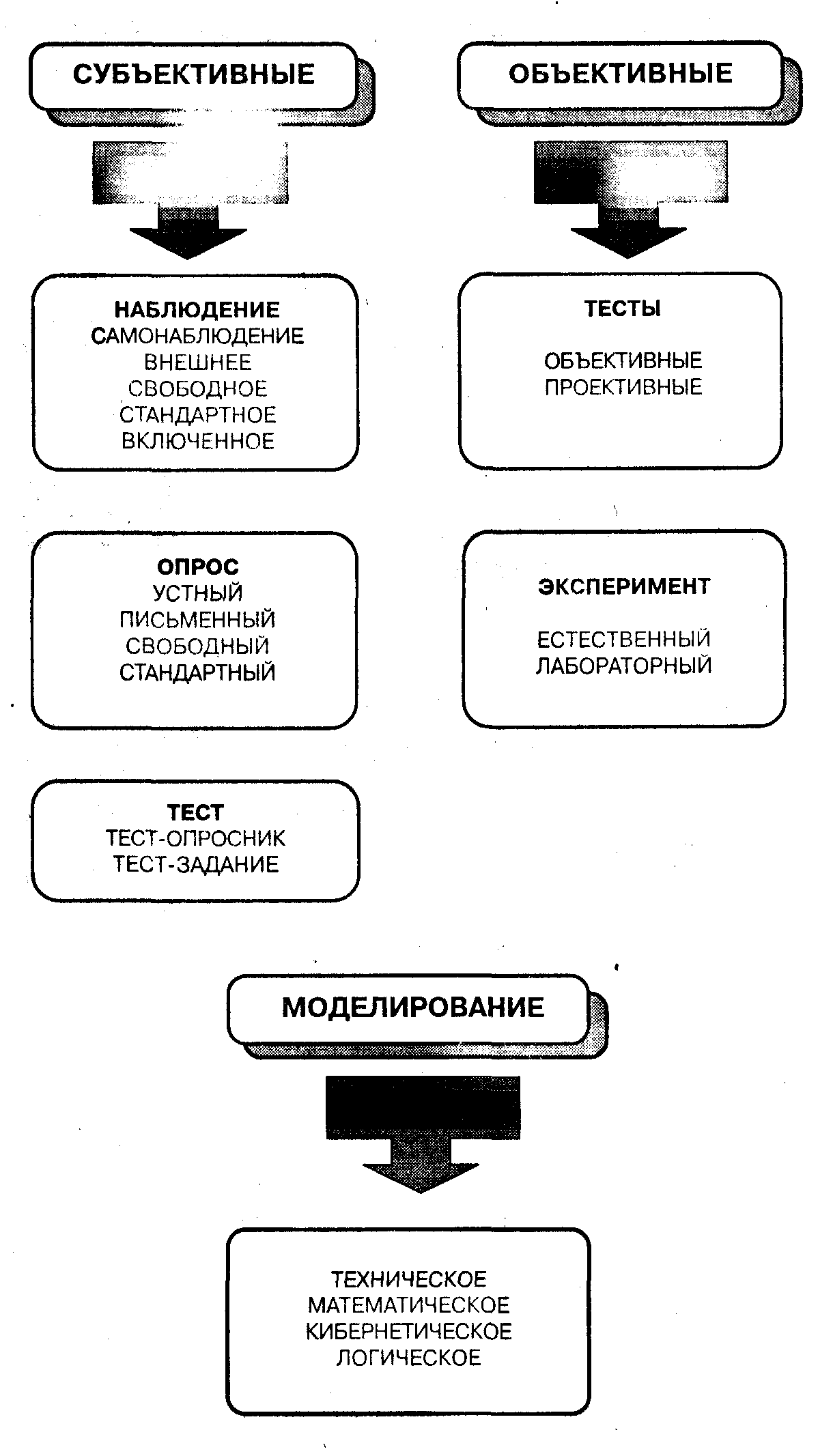

Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы • 19 Рис. 1.5. Науки, изучающие человека как биологический объект ственным структурным изменениям мозга, после чего развитие стало осуществляться по другим законам, отличающимся от законов естественного отбора. Но то, что тело и мозг остаются в целом неизменными, не означает, что не происходит никакого развития. Исследования И. А. Станкевича свидетельствуют, что в мозге человека происходят структурные изменения, наблюдаются прогрессивное развитие различных отделов полушария, обособление новых извилин, формирование новых борозд. Поэтому на вопрос о том, будет ли изменяться человек, можно дать утвердительный ответ. Однако эти эволюционные изменения главным образом 20 • Часть I. Введение в общую психологию будут касаться социальных условий жизни человека и его личностного развития, а биологические изменения вида Homosapiens будут иметь второстепенное значение*. Таким образом, человек как социальное существо, как член общества не менее интересен для науки, поскольку современное развитие человека как вида Homosapiens осуществляется уже не по законам биологического выживания, а по законам социального развития. Проблема социогенеза не может рассматриваться вне общественных наук. Перечень этих наук весьма велик. Их можно подразделить на несколько групп в зависимости от явлений, которые они изучают или с которыми связаны. Например, науки, связанные с искусством, с техническим прогрессом, с образованием. В свою очередь, по степени обобщенности подхода к изучению человеческого общества эти науки могут быть подразделены на две группы: науки, рассматривающие развитие общества в целом, во взаимодействии всех его элементов, и науки, изучающие отдельные аспекты развития человеческого общества. С точки зрения данной классификации наук человечество представляет собой целостное, развивающееся по собственным законам образование и в то же время множество отдельных людей. Поэтому все общественные науки могут быть отнесены или к наукам о человеческом обществе, или к наукам о человеке как элементе социума. При этом следует иметь в виду, что в данной классификации не существует достаточно четкой грани между разными науками, поскольку многие общественные науки могут быть связаны как с изучением общества в целом, так и с изучением отдельного человека. Ананьев считает, что в систему наук о человечестве (человеческом обществе) как целостном явлении должны входить науки о производительных силах общества, науки о расселении и составе человечества, науки о производственных и общественных отношениях, о культуре, искусстве и самой науке как системе познания, науки о формах общества на различных этапах его развития. Необходимо особо выделить науки, изучающие взаимодействие человека с природой и человечества с природной средой. Интересна точка зрения, которой придерживался по этому вопросу В. И. Вернадский — создатель биогеохимического учения, в котором им выделены две противоположные биогеохимические функции, находящиеся во взаимодействии и связанные с историей свободного кислорода — молекулы О2. Это функции окисления и восстановления. С одной стороны, они связаны с обеспечением дыхания и размножения, а с другой — с разрушением умерших организмов. Как полагает Вернадский, человек и человечество неразрывно связаны с биосферой — определенной частью планеты, на которой они живут, поскольку они геологически закономерно связаны с материально-энергетической структурой Земли. Человек неотделим от природы, но в отличие от животных он обладает активностью, направленной на преобразование природной среды с целью обеспечения оптимальных условий жизни и деятельности. В данном случае идет речь о появлении ноосферы. Г  лезер И. И., Зворыкин В. П. Критический обзор некоторых теорий эволюции мозга. — М., 1960. лезер И. И., Зворыкин В. П. Критический обзор некоторых теорий эволюции мозга. — М., 1960.Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 21  Понятие «ноосфера» было введено Ле-Руа совместно с Тейяром де Шарденом в 1927 г. Они основывались на биогеохимической теории, изложенной Вернадским в 1922-1923 гг. в Сорбон-не. По определению Вернадского, ноосфера, или «мыслящий пласт», — это новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек предстает как крупнейшая геологическая сила, способная преобразовать планету. Существуют науки, предметом изучения которых является конкретный человек. К данной категории могут быть отнесены науки об онтогенезе — процессе развития индивидуального организма. В рамках данного направления изучаются половые, возрастные, конституциональные и нейродинамические особенности человека. Кроме этого существуют науки о личности и ее жизненном пути, в рамках которых изучаются мотивы деятельности человека, его мировоззрение и ценностные ориентации, отношения с окружающим миром. Рис. 1.6. Схема общей структуры человека, развитие его свойств, внутренней и внешние взаимосвязи. H.s. — Homosapiens (человек разумный, биологический вид); о — онтогенез; с — социализация; ж — жизненный путь; л — личность; и — индивид; Ин — индивидуальность (Из: Психология: Учебник./Под ред. А. А. Крылова. — М.: Проспект, 1999.) Следует иметь в виду, что все науки или научные направления, изучающие человека, тесно взаимосвязаны между собой и вместе дают целостное представление о человеке и человеческом обществе. Однако какое бы из направлений ни рассматривалось, в той или иной мере в нем представлены различные разделы психологии. Это не случайно, так как явления, которые изучает психология, в значительной степени определяют деятельность человека как биосоциального существа. Таким образом, человек — это многоплановое явление. Его исследование должно носить целостный характер. Поэтому не случайно одной из основных методологических концепций, используемых для изучения человека, является концепция системного подхода. Она отражает системность мироустройства. В соответствии с данной концепцией любая система существует потому, что существует системообразующий фактор. В системе наук, изучающих человека, таким фактором является сам человек, и изучать его необходимо во всем многообразии проявлений и связей с внешним миром, так как только в этом случае можно получить полное представление о человеке и закономерностях его социального и биологического развития. На рис. 1.6 представлена схема структурной организации человека, а также его внутренние и внешние взаимосвязи. 22 • Часть I. Введение в общую психологию 1.3. Психология как наука При делении наук на группы по признаку предмета изучения выделяют естественные, гуманитарные и технические науки. Первые изучают природу, вторые — общество, культуру и историю, третьи связаны с изучением и созданием средств производства и орудий труда. Человек — существо социальное, и все его психические явления в значительной мере социально обусловлены, поэтому психологию принято относить к гуманитарным дисциплинам. Понятие «психология» имеет как научный, так и житейский смысл. В первом случае оно употребляется для обозначения соответствующей научной дисциплины, во втором — для описания поведения или психических особенностей отдельных лиц и групп людей. Поэтому в той или иной степени каждый человек знакомится с «психологией» задолго до ее систематического изучения. Уже в раннем детстве ребенок говорит «я хочу», «я думаю», «я чувствую». Эти слова свидетельствуют о том, что маленький человек, не отдавая себе отчета в том, чем он занимается, исследует свой внутренний мир. На протяжении всей жизни каждый человек, осознанно или неосознанно, изучает себя и свои возможности. Следует отметить, что уровень познания своего внутреннего мира во многом определяет то, насколько человек может понять других людей, насколько успешно может построить с ними взаимоотношения. Человек — это социальное существо, и он не может жить вне общества, без контактов с окружающими. В практике живого общения каждый человек постигает многие психологические законы. Так, каждый из нас уже с детства умеет «читать» по внешним проявлениям — мимике, жестам, интонации, особенностям поведения — эмоциональное состояние другого человека. Таким образом, каждый человек — своего рода психолог, поскольку в обществе невозможно жить без определенных представлений о психике людей. Однако житейские психологические знания очень приблизительны, расплывчаты и во многом отличаются от научных знаний. В чем состоит это отличие (рис. 1.7)? Во-первых, житейские психологические знания конкретны, привязаны к конкретным ситуациям, людям, задачам. Научная же психология стремится к обобщению, для чего используются соответствующие понятия. Во-вторых, житейские психологические знания носят интуитивный характер. Это обусловлено способом их получения — случайным опытом и его субъективным анализом на бессознательном уровне. В отличие от этого научное познание основано на эксперименте, а полученные знания вполне рациональны и осознаваемы. В-третьих, существуют различия в способах передачи знаний. Как правило, знания житейской психологии передаются с большим трудом, а часто эта передача просто невозможна. Как пишет Ю. Б. Гиппенрейтер, «вечная проблема "отцов и детей" состоит как раз в том, что дети не могут и даже не хотят перенимать опыт отцов». В то же время в науке знания аккумулируются и передаются намного легче. Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы • 23  Рис. 1.7. Основные различия житейских и научных психологических знаний В-четвертых, научная психология располагает обширным, разнообразным и подчас уникальным фактическим материалом, недоступным во всем объеме ни одному носителю житейской психологии. Так что же такое психология как наука? Слово «психология» в переводе с древнегреческого буквально означает «наука о душе» (psyche — «душа», logos — «понятие», «учение»). В научном употреблении термин «психология» появился впервые в XVI в. Первоначально он относился к особой науке, которая занималась изучением так называемых душевных, или психических, явлений, т. е. таких, которые каждый человек легко обнаруживает в собственном сознании в результате самонаблюдения. Позднее, в XVII-XIХ вв. область, изучаемая психологией, расширяется и включает в себя не только осознаваемые, но и неосознаваемые явления. Таким образом, психология — это наука о психике и психических явлениях. Что же является предметом изучения психологии в наше время? 24 • Часть I. Введение в общую психологию Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо построить классификацию психических явлений. Следует отметить, что существуют различные точки зрения на структуру психических явлений. Например, те или иные психические явления в зависимости от автора позиции могут быть отнесены к разным структурным группам. Более того, очень часто в научной литературе можно столкнуться со смешением понятий. Так, некоторые авторы не разделяют характеристики психических процессов и психические свойства личности. Мы будем разделять психические явления на три основных класса: психические процессы, психические состояния и психические свойства личности (рис. 1.8). Психические процессы выступают в качестве первичных регуляторов поведения человека. Психические процессы имеют определенное начало, течение и конец, т. е. обладают определенными динамическими характеристиками, к которым, прежде всего, относят параметры, определяющие длительность и устойчивость психического процесса. На основе психических процессов формируются определенные состояния, происходит формирование знаний, умений и навыков. В свою очередь, психические процессы могут быть разделены на три группы: познавательные, эмоциональные и волевые. К познавательным психическим процессам относятся психические процессы, связанные с восприятием и переработкой информации. В их число входят ощущение, восприятие, представление, память, воображение, мышление, речь и внимание. Благодаря данным процессам человек получает сведения об окружающем его мире и о себе. Однако сами но себе сведения или знания для человека не играют никакой роли, если они для него не значимы. Вы, наверное, обращали внимание на то, что одни события у вас остаются в памяти надолго, а о других вы забываете на следующий день. Иная же информация вообще может остаться для вас незамеченной. Это связано с тем, что любая информация может иметь или не иметь эмоциональную окраску, т. е. может быть значимой или не значимой. Поэтому наряду с познавательными психическими процессами в качестве самостоятельных выделяют эмоциональные психические процессы. В рамках этой группы психических процессов рассматривают такие психические явления, как аффекты, эмоции, чувства, настроения и эмоциональный стресс. Мы вправе полагать, что если определенное событие или явление вызывает у человека положительные эмоции, то это благоприятно сказывается па его деятельности или состоянии, и, наоборот, отрицательные эмоции затрудняют деятельность и ухудшают состояние человека. Тем не менее бывают и исключения. Например, событие, вызвавшее отрицательные эмоции, повышает активность человека, стимулирует его к преодолению возникших преград и препятствий. Подобная реакция свидетельствует о том, что для формирования поведения человека существенны не только эмоциональные, но и волевые психические процессы, которые наиболее ярко проявляются в ситуациях, связанных с принятием решений, преодолением трудностей, управлением своим поведением и др. Иногда выделяют как самостоятельную еще одну группу психических процессов — неосознаваемые процессы. В нее входят те процессы, которые протекают или осуществляются вне контроля со стороны сознания. Психические процессы тесно взаимосвязаны между собой и выступают в качестве первичных факторов формирования психических состояний человека. Пси- Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы • 25  хические состояния характеризуют состояние психики в целом. Они, как и психические процессы, имеют свою динамику, которая характеризуется длительностью, направленностью, устойчивостью и интенсивностью. В то же время психические состояния влияют на течение и результат психических процессов и могут способствовать или тормозить деятельность. К психическим состояниям относят такие явления, как подъем, угнетенность, страх, бодрость, уныние. Следует отметить, что психические состояния могут быть чрезвычайно сложными явлениями, имеющими объективную и субъективную обусловленность, но характерной для них общей особенностью является динамичность. Исключение составляют психические состояния, обусловленные доминирующими характеристиками личности, в том числе и патохарактерологическими особенностями. Подобные состояния могут быть весьма устойчивыми психическими явлениями, характеризующими личность человека. Следующий класс психических явлений — психические свойства личности — характеризуется большей устойчивостью и большим постоянством. Под психическими свойствами личности принято понимать наиболее существенные особенности личности, обеспечивающие определенный количественный и качественный уровень деятельности и поведения человека. К психическим свойствам относят направленность, темперамент, способности и характер. Уровень развития этих свойств, а также особенности развития психических процессов и преобладающие (наиболее характерные для человека) психические состояния определяют неповторимость человека, его индивидуальность. 26 • Часть I. Введение в общую психологию Явления, изучаемые психологией, связаны не только с конкретным человеком, но и с группами. Психические явления, связанные с жизнедеятельностью групп коллективов, подробно изучаются в рамках социальной психологии. Мы рассмотрим только краткую характеристику таких психических явлений. Все групповые психические явления могут быть также разделены на психические процессы, психические состояния и психические свойства. В отличие от индивидуальных психических явлений психические явления групп и коллективе имеют более четкое деление на внутренние и внешние. К коллективным психическим процессам, выступающим в качестве первичного фактора регуляции существования коллектива или группы, относят общение, межличностное восприятие, межличностные отношения, формирование групповых норм, межгрупповые взаимоотношения и др. К психическим состояниям группы относятся конфликт, сплоченность, психологический климат, открытость или закрытость группы, паника и др. К числу наиболее значимых психических свойств группы относят организованность, стиль руководства, эффективность деятельности Таким образом, предметом психологии являются психика и психические явления как одного конкретного человека, так и психические явления, наблюдаемые в группах и коллективах. В свою очередь, задачей психологии является исследование психических явлений. Характеризуя задачу психологии, С. Л. Рубинштейн пишет: «Психологическое познание — это опосредованное познание психического через раскрытие его существенных, объективных связей»*. 1.4. Основные методы психологических исследований Психология, как и любая другая наука, имеет свои методы. Методы научных исследований — это приемы и средства, с помощью которых получают сведения, необходимые для вынесения практических рекомендаций и построения научных теорий. Развитие любой науки зависит от того, насколько используемые ею методы совершенны, насколько они надежны и валидны. Все это справедливо и по отношению к психологии. Явления, изучаемые психологией, настолько сложны и многообразны, настолько трудны для научного познания, что на протяжении всего развития психологической науки ее успехи непосредственно зависели от степени совершенства применяемых методов исследования. Психология выделилась в самостоятельную науку лишь в середине XIX в., поэтому она очень часто опирается на методы других, более «старых» наук — философии, математики, физики, физиологии, медицины, биологии и истории. Кроме этого психология использует методы современных наук, таких как информатика и кибернетика. Следует подчеркнуть, что любая самостоятельная наука имеет только ей присущие методы. Такие методы есть и у психологии. Все они могут быть разделены на две основные группы: субъективные и объективные (рис. 1.9). *  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999.Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы • 27 Это необходимо знать Валидность и надежность психодиагностического теста

Субъективные методы основываются на самооценках или самоотчетах испытуемых, а также на мнении исследователей о том или ином наблюдаемом явлении или полученной информации. С выделением психологии в самостоятельную науку субъективные методы получили первоочередное развитие и продолжают совершенствоваться в настоящее время. Самыми первыми методами изучения психологических явлений были наблюдение, самонаблюдение и опрос. Метод наблюдения в психологии является одним из самых старых и на первый взгляд наиболее простых. Он основывается на планомерном наблюдении за деятельностью людей, которое проводится в обычных жизненных условиях без какого-либо преднамеренного вмешательства со стороны наблюдателя. Наблюдение в психологии предполагает полное и точное описание наблюдаемых явлений, а также их психологическое толкование. Именно в этом заключается главная цель психологического наблюдения: оно должно, исходя из фактов, раскрыть их психологическое содержание. Наблюдение — это метод, которым пользуются все люди. Однако научное наблюдение и наблюдение, которым пользуется большинство людей в повседневной жизни, имеют ряд существенных различий. Научное наблюдение характеризуется систематичностью и проводится на основе определенного плана с целью получения объективной картины. Следовательно, научное наблюдение требует специальной подготовки, в ходе которой приобретаются специальные знания и содействующие объективности психологической интерпретации качества. 28 • Часть I. Введение в общую психологию  Рис. 1.9. Основные методы психологических исследований Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы • 29 Наблюдение может проводиться в разнообразных вариантах. Например, достаточно широко применяется метод включенного наблюдения. Данный метод используется в тех случаях, когда психолог сам является непосредственным участником событий. Однако если под влиянием личного участия исследователя его восприятие и понимание события может быть искажено, то лучше обращаться к стороннему наблюдению, что позволяет более объективно судить о происходящих событиях. Включенное наблюдение по своему содержанию очень близко к другому методу — самонаблюдению. Самонаблюдение, т. е. наблюдение за своими переживаниями, является одним из специфических методов, применяемых только в психологии. Следует отметить, что данный метод помимо преимуществ обладает целым рядом недостатков. Во-первых, наблюдать свои переживания очень трудно. Они или изменяются под влиянием наблюдения, или совсем прекращаются. Во-вторых, при самонаблюдении очень трудно избежать субъективизма, поскольку наше восприятие происходящего имеет субъективную окраску. В-третьих, при самонаблюдении трудно выразить некоторые оттенки наших переживаний. Тем не менее метод самонаблюдения очень важен для психолога. Сталкиваясь на практике с поведением других людей, психолог стремится понять его психологическое содержание. При этом в большинстве случаев он обращается к своему опыту, в том числе и к анализу своих переживаний. Поэтому, для того чтобы успешно работать, психолог должен научиться объективно оценивать свое состояние и свои переживания. Самонаблюдение часто применяется в условиях эксперимента. В этом случае оно приобретает наиболее точный характер и его принято называть экспериментальным самонаблюдением. Характерной чертой его является то, что опрос человека проводится при точно учитываемых условиях опыта, в те моменты, которые наиболее интересуют исследователя. В данном случае метод самонаблюдения очень часто используется совместно с методом опроса. Опрос представляет собой метод, основанный на получении необходимой информации от самих обследуемых путем вопросов и ответов. Есть несколько вариантов проведения опроса. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Выделяют три основных вида опроса: устный, письменный и свободный. Устный опрос, как правило, применяется в тех случаях, когда необходимо вести наблюдение за реакциями и поведением испытуемого. Этот вид опроса позволяет глубже, чем письменный, проникнуть в психологию человека, поскольку вопросы, задаваемые исследователем, могут корректироваться в процессе исследования в зависимости от особенностей поведения и реакций испытуемого. Однако данный вариант опроса требует больше времени для проведения, а также наличия специальной подготовки у исследователя, поскольку степень объективности ответов очень часто зависит от поведения и личностных особенностей самого исследователя. Письменный опрос позволяет охватить большее количество людей за сравнительно небольшое время. Наиболее распространенная форма данного опроса — анкета. Но ее недостатком является то, что нельзя предвидеть реакцию испытуемых на ее вопросы и изменить в ходе исследования ее содержание. Свободный опрос — разновидность письменного или устного опроса, при котором перечень задаваемых вопросов заранее не определяется. При опросе данного 30 Часть I. Введение в общую психологию Это необходимо знать Моральные принципы деятельности психолога

типа можно достаточно гибко менять тактику и содержание исследования, что позволяет получить разнообразную информацию об испытуемом. В то же время стандартный опрос требует меньше времени и, что самое главное, полученная информация о конкретном испытуемом может быть сопоставлена с информацией о другом человеке, так как в данном случае перечень вопросов не меняется. Рассмотрев метод опроса, мы подошли вплотную к проблеме точности измерения получаемой информации, а также количественных и качественных характеристик в психологии. С одной стороны, данная проблема тесно связана с проблемой объективности исследования. Психологи давно задают себе вопрос: «Чем можно доказать, что наблюдаемое явление не случайно или что оно объективно существует?» В процессе становления и развития психологии была определена методология подтверждения объективности результатов эксперимента. Например, таким подтверждением может быть повторение результатов в исследованиях с другими испытуемыми, находящимися в аналогичных условиях. И чем больше будет количество совпадений, тем выше вероятность существования обнаруженного явления. С другой стороны, данная проблема связана с проблемой сопоста- Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы 31 Это необходимо знать

вимости результатов. Как сопоставить выраженность определенной психологической характеристики у различных людей? Попытки количественной оценки психологических явлений стали предприниматься начиная со второй половины XIX в., когда возникла необходимость сделать психологию более точной и полезной наукой. Но еще раньше, в 1835 г., вышла в свет книга создателя современной статистики А. Кетле (1796-1874 ) «Социальная физика». В этой книге Кетле, опираясь на теорию вероятностей, показал, что ее формулы позволяют обнаружить подчиненность поведения людей некоторым закономерностям. Анализируя статистический материал, он получил постоянные величины, дающие количественную характеристику таких человеческих актов, как вступление в брак, самоубийство и др. Эти акты ранее считались произвольными. И хотя сформулированная Кетле концепция была неразрывно связана с метафизическим подходом к общественным явлениям, она вносила ряд новых моментов. Например, Кетле высказал идею о том, что если среднее число является постоянным, то за ним должна стоять реальность, сопоставимая с физической, благодаря чему становится возможным предсказывать разнообразные явления 32 • Часть I. Введение в общую психологию  Имена Бехтерев Владимир Михайлович (1857-1927) — русский физиолог, невропатолог, психиатр, психолог. Опираясь на выдвинутую И. М. Сеченовым рефлекторную концепцию психической деятельности, разработал естественнонаучную теорию поведения, которая первоначально получила название объективной психологии (1904), затем — психорефлексологии (1910), а в дальнейшем — рефлексологии (1917). Бехтерев внес существенный вклад в развитие экспериментальной психологии. Он был создателем первой в России экспериментально-психологической лаборатории, которая была открыта в 1885 г. при клинике Казанского университета. Позднее, в 1908 г., Бехтерев основал в Санкт-Петербурге Психоневрологический институт, который в настоящее время носит его имя. (в том числе и психологические) на основе статистических законов. Для познания этих законов безнадежно изучать каждого человека в отдельности. Объектом изучения поведения должны быть большие массы людей, а основным методом — вариационная статистика. Уже первые серьезные попытки решить проблему количественных измерений в психологии позволили открыть и сформулировать несколько законов, связывающих силу ощущений человека с выраженными в физических единицах стимулами, воздействующими на организм. К ним относятся законы Бугера—Вебера, Вебера—Фехнера, Стивенса, представляющие собой математические формулы, при помощи которых определяется связь между физическими стимулами и ощущениями человека, а также относительный и абсолютный пороги ощущений. Впоследствии математика широко вошла в психологические исследования, что в определенной степени повысило объективность исследований и способствовало превращению психологии в одну из наиболее целесообразных с практической точки зрения наук. Широкое внедрение математики в психологию определило необходимость разработки методов, позволяющих многократно проводить однотипные исследования, т. е. потребовало решить проблему стандартизации процедур и методик. Основной смысл стандартизации заключается в том, что для обеспечения наименьшей вероятности ошибки при сравнении между собой результатов психологических обследований двух людей или нескольких групп необходимо прежде всего обеспечить использование одинаковых методов, стабильно, т. е. независимо от внешних условий, измеряющих одну и ту же психологическую характеристику. . К числу таких психологических методов относятся тесты. Данный метод используется чаще всего. Его популярность обусловлена возможностью получения точной и качественной характеристики психологического явления, а также возможностью сопоставить результаты исследования, что в первую очередь необходимо для решения практических задач. От других методов тесты отличаются тем, что имеют четкую процедуру сбора и обработки данных, а также психологической интерпретацией полученных результатов. Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы • 33 Принято выделять несколько вариантов тестов: тесты-опросники, тесты-задания, проективные тесты. Тест-опросник как метод основан на анализе ответов испытуемых на вопросы, которые позволяют получить достоверную и надежную информацию о наличии или выраженности определенной психологической характеристики. Суждение о развитии данной характеристики осуществляется на основе количества ответов, совпавших по своему содержанию с представлением о ней. Тест-задание предполагает получение информации о психологических характеристиках человека на основании анализа успешности выполнения определенных заданий. В тестах этого типа испытуемому предлагается выполнить определенный перечень заданий. Количество выполненных заданий является основанием для суждения о наличии или отсутствии, а также степени развития у него определенного психологического качества. Большинство тестов по определению уровня умственного развития относится именно к этой категории. Одну из самых первых попыток разработать тесты сделал Ф. Гальтон (1822-1911). На Международной выставке в Лондоне в 1884 г. Гальтон организовал антропометрическую лабораторию (в дальнейшем переведенную в Южно-Кенсингтонский музей в Лондоне). Через нее прошло свыше девяти тысяч испытуемых, у которых измерялись наряду с ростом, весом и т. д. различные виды чувствительности, время реакции и другие сенсомоторные качества. Тесты и статистические методы, предложенные Гальтоном, в дальнейшем получили широкое применение для решения практических вопросов жизни. Это было началом создания прикладной психологии, получившей название «психотехника». Этот термин вошел в лексикон ученых после публикации статьи Д. Кеттелла (1860-1944) «MentalTestsandMeasurements» («Умственные тесты и измерения») в 1890 г. в журнале Mind с послесловием Гальтона. «Психология, — пишет в этой статье Кеттелл, — не сможет стать прочной и точной, как физические науки, если не будет базироваться на эксперименте и измерении. Шаг в этом направлении может быть сделан путем применения серии умственных тестов к большому числу людей. Результаты могут иметь значительную научную ценность в открытии постоянства психических процессов, их взаимозависимости и изменений в различных обстоятельствах». В 1905 г. французский психолог А. Бине создал один из первых психологических тестов — тест для оценки интеллекта. В начале XX в. французское правительство поручило Бине составить шкалу интеллектуальных способностей для школьников, с тем чтобы использовать ее для правильного распределения школьников по ступеням обучения. Впоследствии различными учеными создаются целые серии тестов. Их направленность на оперативное решение практических задач обусловила быстрое и широкое распространение психологических тестов. Например, Г. Мюнстерберг (1863-1916) предложил тесты для профессионального отбора, которые создавались следующим образом: первоначально они проверялись на группе рабочих, достигших лучших результатов, а затем им подвергались вновь принимаемые на работу. Очевидно, что предпосылкой этой процедуры служила идея взаимозависимости между психическими структурами, необходимыми для успешного выполнения деятельности, и теми структурами, благодаря которым испытуемый справляется с тестами. 34 • Часть I. Введение в общую психологию В период Первой мировой войны использование психологических тестов приобрело массовый характер. В это время США активно готовились к вступлению В войну. Однако они не имели такого военного потенциала, как прочие воюющие стороны. Поэтому еще до вступления в войну (1917 г.) военные власти обратились к крупнейшим психологам страны Э. Торндайку (1874-1949), Р. Йерксу (1876-1956) и Г. Уипплу (1878-1976) с предложением возглавить решение проблемы применения психологии в военном деле. Американская психологическая ассоциация и университеты быстро развернули работу в этом направлении. Под руководством Йеркса были созданы первые групповые тесты для массовой оценки пригодности (в основном по интеллекту) призывников к службе в различных родах войск: армейский тест «альфа» для грамотных и армейский тест «бета» для неграмотных. Первый тест был похож на вербальные тесты А. Бине для детей. Второй тест состоял из невербальных заданий. Были обследованы 1 700 000 солдат и около 40 000 офицеров. Распределение показателей делилось на семь частей. В соответствии с этим по степени пригодности испытуемые делились на семь групп. В первые две группы входили лица с самыми высокими способностями к исполнению обязанностей офицеров и подлежащие направлению в соответствующие военные учебные заведения. Три последующие группы имели среднестатистические показатели способностей исследуемой совокупности лиц. В это же время разработка тестов как психологического метода осуществлялась и в России. Развитие данного направления в отечественной психологии того времени связано с именами А. Ф. Лазурского (1874-1917), Г. И. Россолимо (1860-1928), В. М. Бехтерева (1857-1927) и П. Ф. Лесгафта (1837-1909). Особо заметный вклад в разработку тестовых методов внес Г. И. Россолимо, который был известен не только как врач-невролог, но и как психолог. Для диагностики индивидуальных психических свойств он разработал методику их количественной оценки, дающую целостное представление о личности. Методика позволяла оценить 11 психических процессов, которые в свою очередь разбивались на пять групп: внимание, восприимчивость, воля, запоминание, ассоциативные процессы (воображение и мышление). По каждому из этих процессов предлагались задания, в зависимости от выполнения которых по специальной шкале оценивалась «сила» каждого процесса. Сумма положительных ответов отмечалась точкой на графике. Соединение этих точек давало «психологический профиль» человека. Задания варьировали по категориям испытуемых (для детей, для интеллигентных взрослых, для неинтеллигентных взрослых). Кроме этого Россолимо предложил формулу перевода графических данных в арифметические. Сегодня тесты — это наиболее широко используемый метод психологического исследования. Все же необходимо отметить тот факт, что тесты занимают промежуточное положение между субъективными и объективными методиками. Это обусловлено большим разнообразием тестовых методик. Существуют тесты, основанные на самоотчете испытуемых, например тесты-опросники. При выполнении данных тестов испытуемый может сознательно или неосознанно повлиять на результат тестирования, особенно если он знает, как будут интерпретироваться его ответы. Но существуют и более объективные тесты. К их числу прежде всего необходимо отнести проективные тесты. Данная категория тестов не использует самоотчеты испытуемых. Они предполагают свободную интерпретацию иссле- Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы • 35 дователем выполняемых испытуемым заданий. Например, по наиболее предпочтительному для испытуемого выбору цветовых карточек психолог определяет его эмоциональное состояние. В других случаях испытуемому предъявляют картинки с изображением неопределенной ситуации, после чего психолог предлагает описать события, отраженные на картинке, и на основе анализа интерпретации испытуемым изображенной ситуации делается вывод об особенностях его психики. Однако тесты проективного типа предъявляют повышенные требования к уровню профессиональной подготовки и опыту практической работы психолога, а также требуют наличия достаточно высокого уровня интеллектуального развития у испытуемого. Объективные данные можно получить с помощью эксперимента — метода, основанного на создании искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство выделяется, проявляется и оценивается лучше всего. Главным достоинством эксперимента является то, что он позволяет надежнее других психологических методов делать выводы о причинно-следственных связях исследуемого феномена с другими феноменами, научно объяснить происхождение явления и его развитие. Имеются две основные разновидности эксперимента: лабораторный и естественный. Они отличаются друг от друга условиями проведения эксперимента. Лабораторный эксперимент предполагает создание искусственной ситуации, в которой изучаемое свойство может быть лучше всего оценено. Естественный эксперимент организуется и проводится в обычных жизненных условиях, где экспериментатор не вмешивается в ход происходящих событий, фиксируя их такими, какие они есть. Одним из первых метод естественного эксперимента стал использовать русский ученый А. Ф. Лазурский. Данные, получаемые в естественном эксперименте, лучше всего соответствуют типичному жизненному поведению людей. Однако следует иметь в виду, что результаты естественного эксперимента не всегда точны из-за отсутствия у экспериментатора возможности строгого контроля за влиянием разнообразных факторов на изучаемое свойство. С этой точки зрения лабораторный эксперимент выигрывает в точности, но при этом уступает в степени соответствия жизненной ситуации. Еще одну группу методов психологической науки образуют методы моделирования. Их следует отнести к самостоятельному классу методов. Они применяются, когда использование других методов затруднено. Их особенностью является то, что, с одной стороны, они опираются на определенную информацию о том или ином психическом явлении, а, с другой стороны, при их использовании, как правило, не требуется участия испытуемых или учета реальной ситуации. Поэтому бывает очень сложно отнести разнообразные методики моделирования к разряду объективных или субъективных методов. Модели могут быть техническими, логическими, математическими, кибернетическими и т. д. В математическом моделировании используют математическое выражение или формулу, в которой отражена взаимосвязь переменных и отношения между ними, воспроизводящие элементы и отношения в изучаемых явлениях. Техническое моделирование предполагает создание прибора или устройства, по своему действию напоминающего то, что подлежит изучению. Кибернетическое моделирование основано на использовании для решения психологических задач понятий из области информатики и кибернетики. Логическое моделирование основано на идеях и символике, применяемой в математической логике. 36 • Часть I. Введение в общую психологию Развитие компьютеров и программного обеспечения для них дало толчок к моделированию психических явлений на основе законов работы ЭВМ, так как оказалось, что мыслительные операции, используемые людьми, логика их рассуждений при решении задач близки к операциям и логике, па основе которых работаю' компьютерные программы. Это привело к попыткам представить и описать поведение человека по аналогии с работой компьютера. В связи с этими исследованиями стали широко известны имена американских ученых Д. Миллера, Ю. Галантера, К. Прибрама, а также российского психолога Л. М. Веккера. Помимо указанных методов существуют и другие методики изучения психических явлений. Например, беседа — вариант опроса. От опроса метод беседы отличается большей свободой проведения процедуры. Как правило, беседа проводится в непринужденной обстановке, а содержание вопросов изменяется в зависимости от ситуации и особенностей испытуемого. Другим методом являете; метод изучения документов, или анализ деятельности человека. Следует иметь в виду, что наиболее эффективное изучение психических явлений осуществляется при комплексном применении различных методов. Контрольные вопросы 1. Расскажите об основных структурных элементах подхода Б. Г. Ананьева к изучению человека: индивиде, субъекте деятельности, личности, индивидуальности. 2. Дайте характеристику первичным и вторичным свойствам человека как индивида. 3. Объясните, почему понятие «личность» относится только к человеку и не может относиться к представителям животного мира. 4. Охарактеризуйте основные свойства человека как субъекта деятельности. 5. Объясните суть понятия «индивидуальность». 6. Расскажите о современных науках, изучающих человека как биологически! вид. 7. Что вы знаете об исследованиях проблем антропогенеза и социогенеза человека? 8. Расскажите о взаимоотношениях человека с природой. Каковы основные идеи заложенные в биогеохимическои теории В. И. Вернадского? 9. Дайте определение психологии как науки. 10 В чем состоят различия между научной и житейской психологией? 11. Что является предметом психологии? Дайте классификацию психических явлений. 12. Какие психические процессы вы знаете? 13. В чем основное отличие психических состояний и психических процессов? 14. Назовите основные свойства личности. 15. Какие методы психологических исследований вы знаете? 16. Что такое тест? Какие бывают тесты? Глава 1. Предмет психологии, ее задачи и методы •37 Рекомендуемая литература 1. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. / Под ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. Т. 1. - М.: Педагогика, 1980. 2. Вагщ/ро Э. Г. Исследование высшей нервной деятельности антропоида (шимпанзе). — М.,1948. 3. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения / Отв. ред. А. А. Ярошсвския. — 2-е изд. — М.: Наука, 1987. 4. Вернадский В. И. Биосфера: Избранные труды по биогеохимии. — М.: Мысль, 1967. 5. Воронин Л. Г. Сравнительная физиология высшей нервной деятельности животных и человека: Избр. труды. — М.: Изд-во МГУ, 1989. 6. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций: Учебное пособие для вузов. — М.: ЧсРо, 1997. 7. Келер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян. — М.: Ком. Акад., 1930. 8. Ладыгина-Коте Н. Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. М., 1958. Э.ЛурияА. Р. Эволюционное введение в психологию. — М.: Изд-во МГУ, 1975. 10. Льюис Д. Социализм и личность / Пер. с англ. — М.: Изд. иностр. лит., 1963. 11. Майоров Ф. П. Материалы по сравнительному изучению высших и низших обезьян. // Физиологический журнал им. И. М. Сеченова. — 1955. — Т. XIX, вып. 4. 12. Немое Р. С. Психология: Учсбнпкдля студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. Кн. 1: Общие основы психологии. — 2-е изд. — М.: Владос 1998. 13. Психология / Под ред. проф. К. Н. Корнилова, проф. А. А. Смирнова, проф. Б. М. Теп-лова. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Учпедгиз, 1948. 14. Психология: Словарь / Под общей ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М.: Политиздат, 1990. 15. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 16. Семенов Ю. И. Как возникло человечество. — М.: Наука, 1966. 17. Смирнов А. А. Избранные психологические труды: В 2 т. — М., 1987. 18. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология /Сб. статей. Пер. с фр.: Вып. 6. - М.: Прогресс, 1978. 19. Шошар П. Биологические факторы прогресса. Человеческий мозг — орган прогресса. // Какое будущее ожидает человечество / Под общ. ред. чл.-корр. АН СССР А. М. Румянцева. — Прага: Мир и социализм, 1964. Глава 2. Психология в структуре современных наук |