Управление энергетическим состоянием залежи нефти 1. Управление энергетическим состоянием залежи нефти 1

Скачать 261.78 Kb. Скачать 261.78 Kb.

|

|

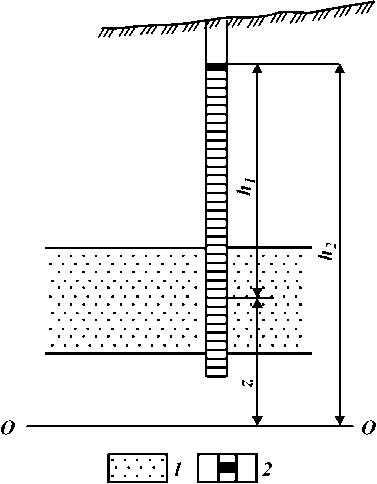

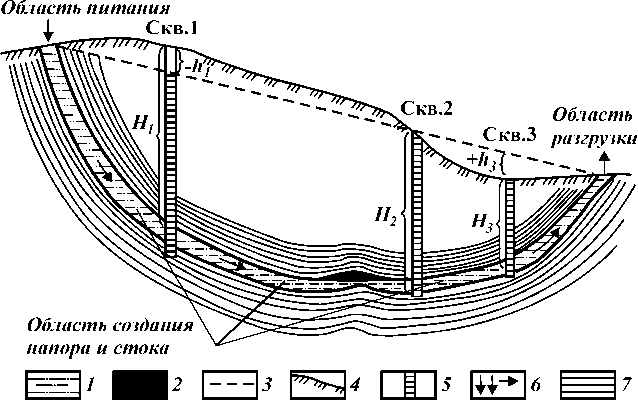

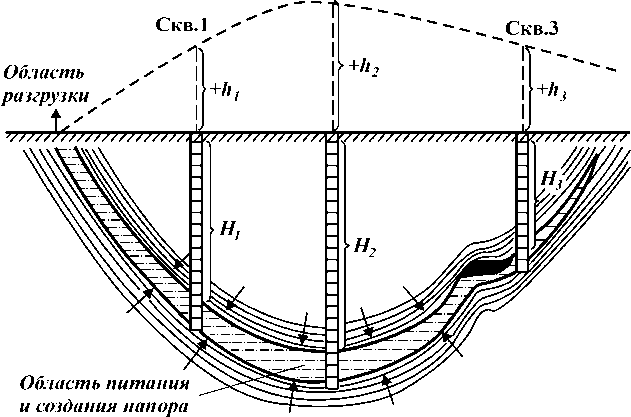

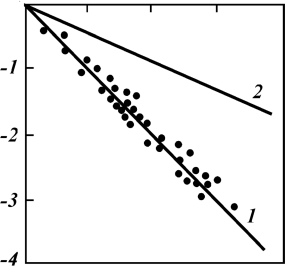

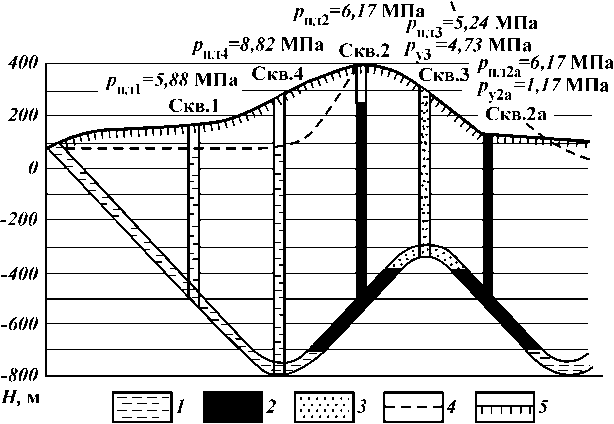

Управление энергетическим состоянием залежи нефти 1. Энергетическое состояние залежи 2. Контроль и управление энергетическим состоянием залежи нефти Энергетическое состояние залежи Определение 1 Энергетическое состояние залежи – это фактор, который может значительно ограничивать полноту и темпы ее разработки. Каждая залежь обладает определенным запасом пластовой энергии, размер которой зависит от размеров самой залежи и ее пластового давления. Пока залежь остается не вскрытой, пластовая жидкость, газ, нефть и вода находятся в неподвижном состоянии. Такое состояние сохраняется до момента сообщения между залежей и скважиной. Для характеристики формы пластовой энергии, которая преобладает на месторождении введено понятие режима работы залежи. Определение 2 Режим работы залежи – это проявление преобладающего вида пластовой энергии в процессе разработки. На нефтяных месторождениях существуют следующие режимы работы залежи: Упругий режим. Условием существования данного режима является превышение пластового давления, над давлением насыщения нефтью. Упруго-напорный режим. Этот режим возникает из-за проявления энергии упругого расширения нефти и других составляющих пластовой жидкости. Упруго-замкнутый режим. Этот режим возникает в случае ограниченности залежи во время второй фазы упругого режима (характерно для замкнутых залежей). Водонапорный режим. При этом режиме работы залежи пластовое давление передается от подземных вод к зоне, в которой происходит контакт между нефтью и водой. Режим растворенного газа. Этот режим работы залежи формируется из-за расширения растворенного газа, который входит в состав пластовой жидкости (вода + газ + нефть), которое происходит из-за снижения пластового давления ниже давления насыщения. Газонапорный режим. Этот режим связан с проявлением энергии расширения сжатого свободного газа, который образует газовую шапку. Данный режим работы залежи может быть упругим и жестким. Различия их заключается в том, что при жестком режиме давление в газовой шапке постоянно, а при упругом уменьшается в процессе разработки. Гравитационный режим. Этот режим возникает, когда все виды энергии истощились кроме потенциальной энергии напора нефти. Существует две разновидности такого режима. При первой нефть движется вниз под действием собственного веса и заполняет собой освободившиеся полости. А при второй нефть всегда находится ниже крови горизонтального пласта. Готовые работы на аналогичную тему Курсовая работа Управление энергетическим состоянием залежи нефти 490 руб. Реферат Управление энергетическим состоянием залежи нефти 220 руб. Контрольная работа Управление энергетическим состоянием залежи нефти 210 руб. Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту Узнать стоимость На нефтяных месторождениях также может существовать смешанный режим работы залежи. При данном режиме одновременно могут проявляться энергии растворенного газа и напора воды. Его особенностью является двухстороннее течение жидкости. В этом случае зону разработки залежи делят на два участка: с газонапорным и водонапорным режимами. Контроль и управление энергетическим состоянием залежи нефти Управление энергией залежи нефти, а также контроль за ее состоянием осуществляются за счет управления и контроля за режимом ее работы во время разработки. Существует несколько методов управления и контроля режима работы залежи: Лабораторные. Данные методы основаны на измерении механических, электрических, физических и химических свойств горных пород и полезных ископаемых. Измерение проводится на специальных отобранных образцах. Промыслово-геофизические. Данные методы основаны на изучении акустических и радиоактивных свойств горных пород. Эти исследования проводятся непосредственно на скважине, в которую опускаются специальные приборы. Такие методы являются косвенными, поэтому должны быть сопоставлены с лабораторными. Гидродинамические. Данные методы основаны на определении свойств коллекторов и пластов в зависимости от изменения производительности конкретной скважины и ее призабойного давления при различных режимах фильтрации. Лень читать? Задай вопрос специалистам и получи ответ уже через 15 минут! ЗАДАТЬ ВОПРОС Задачей этих исследований является в определении основных параметров режима работы скважины. В обязательном порядке замеряются пластовое и забойное давление, а также объем содержания газа и воды в пластовой жидкости. Результаты исследований служат для своевременного принятия мер по поддержанию установившегося режима работы залежи на данной стадии разработки. Также они служат для предотвращения возникновения аварийной ситуации, которая может возникнуть из-за резкого перепада давления внутри пласта. Еще благодаря этим исследованием становится возможным определить момент перехода с одного режима работы залежи на другой (например, с водонапорного на гравитационный), что значительно может сократить капитальные затраты на это мероприятие. Управление энергетическим состоянием залежи нефти является важным технологическим процессом на нефтяном предприятии, от качественного проведения которого зависят уровень дополнительных затрат, степень извлечения полезного ископаемого и других показателей разработки нефтяного месторождения. Информация взята с сайта биржи Автор24: https://spravochnick.ru/neftegazovoe_delo/upravlenie_energeticheskim_sostoyaniem_zalezhi_nefti/#kontrol-i-upravlenie-energeticheskim-sostoyaniem-zalez hi-nefti . Нефтеиндустрия Энергетическая характеристика залежей нефти и газа Глава VII ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА Все залежи углеводородов обладают большим или меньшим запасом различных видов энергии для перемещения нефти и газа к забоям скважин. Потенциальные возможности залежей в этом плане зависят от разновидностей природных режимов залежей. В проявлении режимов большое место занимают значение начального пластового давления и поведение давления в процессе разработки. § 1. НАЧАЛЬНОЕ ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ Пластовое давление — один из важнейших факторов, определяющих энергетические возможности продуктивного пласта, производительность скважин и залежи в 148 целом. Под пластовым понимают давление, при котором в продуктивном пласте нефть, газ, вода, а в водоносном — вода находятся в пустотах пластов-коллекторов. Если вскрыть скважиной водоносный пласт-коллектор и снизить в ее стволе уровень промывочной жидкости, то под действием пластового давления в эту скважину из пласта начнет поступать вода. Ее приток прекращается после того, как столб воды уравновесит пластовое давление. Аналогичный процесс — поступление в скважину нефти, газа — протекает при вскрытии нефтегазонасыщенного пласта. Следовательно, пластовое давление может быть определено по высоте столба пластовой жидкости в скважине при установлении статического равновесия в системе пласт — скважина: Рпл = hpg, (VII. 1) где h — высота столба жидкости, уравновешивающего пластовое давление, м; р — плотность жидкости в скважине, кг/м3; g — ускорение свободного падения, м/с2. При практических расчетах давление определяют в МПа и формулу используют в следующем виде: Рпл = hP/102. (VII.2) В этой формуле значение р принимается в г/см3. Устанавливающийся в скважине уровень жидкости, соответствующий пластовому давлению, называется пьезометрическим уровнем. Его положение фиксируется расстоянием от устья скважины или значением его абсолютной отметки. Поверхность, проходящая через пьезометрические уровни в различных точках водонапорной системы (в скважинах), называют пьезометрической поверхностью. Высоту столба жидкости h в (VII. 1) и (VII.2) в зависимости от решаемой задачи определяют по всем скважинам или как расстояние от пьезометрического уровня до середины пласта-коллектора — такой столб жидкости h называют пьезометрической высотой, или как расстояние от пьезометрического уровня до условно принятой для всех скважин горизонтальной плоскости — этот столб жидкости h2 = h1 + z, где z — расстояние между серединой пласта и условной плоскостью, называют пьезометрическим напором (рис. 44). Давление, соответствующее пьезометрической высоте, называют абсолютным пластовым давлением рпла; давление, соответствующее пьезометрическому напору, — приведенным пластовым давлением рплпр. Зная расстояние z и плотность Рис. 44. Пьезометрические высота и напор в скважине: 1 — пласт-коллектор; 2 — пьезометрический уровень в скважине; 0—0 — условная плоскость; h 1 — пьезометрическая высота; z — расстояние от середины  пласта до условной плоскости; h 2 — пьезометричес кий напор жидкости в скважине р, при необходимости всегда можно перейти от абсолютного пластового давления к приведенному (и наоборот): Рплпр = Рпл.а + zp/102 = (h + z)p/102. (VII.3) В связи со сложностью рельефа земной поверхности устья скважин, пробуренных в разных точках на водоносный пласт, обладающий давлением, могут быть выше, ниже и на уровне пьезометрической поверхности. Это можно видеть на примере водонапорной системы, показанной на рис. 45. В скважинах с устьями выше пьезометрической поверхности (скв. 1) абсолютное пластовое давление можно определить, зная глубину скважины Н1 до середины пласта и глубину пьезометрического уровня h1 от устья скважины, а также плотность воды рв (она обычно больше единицы вследствие того, что пластовые воды минерализованы): Рпл1 = [(H — hi)/102] р,. (VII.4) В скважинах с устьями, совпадающими с пьезометрической поверхностью (рис. 45, скв. 2),  Рис. 45. Схема инфильтрационной водонапорной системы: 1 — водонасыщенный пласт-коллектор; 2 — залежь нефти; 3 — пьезометрическая поверхность; 4 — земная поверхность; 5 — скважина со столбом пластовой воды, уравновешивающим начальное пластовое давление; 6 — направление движения жидкости; 7 — водоупорные породы Скважины с устьями ниже пьезометрической поверхности (рис. 45, скв. 3) будут фонтанировать. Пластовое давление в таких скважинах можно определить, замерив манометром давление ру на их герметизированных устьях: Рплз = (Нзрв/102) + Ру, (VII.6) где ру = ,Ьзрв/102; ,Ьз — превышение пьезометрического уровня над устьем скважины. Для характеристики изменения пластового давления в водонапорных системах и залежах пользуются вертикальным градиентом пластового давления grad р, отражающим величину изменения рпл на 1 м глубины скважины: grad p = рпл/Н. (VII.7) Из рис. 45 видно, что на величину grad р в различных скважинах заметное влияние оказывает разность абсолютных отметок пьезометрической поверхности и устьев скважин. В скважинах, устья которых находятся выше пьезометрической поверхности, значения grad р меньше, а в скважинах, устья которых находятся ниже этой поверхности, значения grad р больше по сравнению с его значениями в скважинах, устья которых совпадают с пьезометрической поверхностью. Градиент пластового давления имеет значения от 0,008 до 0,025 МПа/м и иногда более. Его величина зависит от характера водонапорной системы, взаимного расположения поверхности земли и пьезометрической поверхности. Каждая залежь УВ имеет некоторое природное пластовое давление. В процессе разработки залежи пластовое давление обычно снижается. Соответственно различают начальное (статическое) и текущее (динамическое) пластовое давление. В настоящем разделе освещаются вопросы, связанные с начальным пластовым давлением (динамическое пластовое давление рассмотрено в главе XIII). Начальное (статическое) пластовое давление — это давление в пласте-коллекторе в природных условиях, т.е. до начала извлечения из него жидкостей или газа. Значение начального пластового давления в залежи и за ее пределами определяется особенностями природной водонапорной системы, к которой приурочена залежь, и местоположением залежи в этой системе. Природной водонапорной системой называют систему гидродинамически сообщающихся между собой пластов-коллекторов и трещинных зон с заключенными в них напорными водами, которая характеризуется едиными условиями возникновения и общим механизмом непрерывного движения подземных вод, т.е. единым генезисом напора. Изучению водонапорных систем посвящены исследования А.А. Карцева, С.Б. Вагина и других гидрогеологов. В пределах каждой водонапорной системы могут быть выделены три основных элемента (см. рис. 45; рис. 46): область питания — зоны, в которых в систему поступают воды, за счет чего создается давление, обусловливающее движение воды; область стока — основная по площади часть резервуара, где происходит движение пластовых вод; область разгрузки — части резервуара, выходящие на земную поверхность или расположенные в недрах (например, связанные с дизъюнктивным нарушением), в которых происходит разгрузка подземных вод. Природные водонапорные системы подразделяют на ин-фильтрационные и элизионные, различающиеся взаимным расположением указанных зон, условиями создания и значениями напора (см. следующие разделы настоящей главы). Соответственно залежи УВ, приуроченные к водонапорным системам указанных видов, обычно обладают различными по 152  Рис. 46. Схема элизиоиной водонапорной системы. Условные обозначения см. на рис. 45 величине значениями начального пластового давления при одинаковой глубине залегания продуктивных пластов. В зависимости от степени соответствия начального пластового давления глубине залегания пластов-коллекторов выделяют две группы залежей УВ: залежи с начальным пластовым давлением, соответствующим гидростатическому давлению; залежи с начальным пластовым давлением, отличающимся от гидростатического. В геолого-промысловой практике принято называть залежи первого вида залежами с нормальным пластовым давлением, второго вида — залежами с аномальным пластовым давлением. Подобное разделение следует считать условным, так как любое значение начального пластового давления связано с геологическими особенностями района и для рассматриваемых геологических условий является нормальным. Залежи с начальным пластовым давлением, соответствующим гидростатическому. Гидростатическим пластовым давлением (ГПД) называют давление в пласте-коллекторе, возникающее под действием гидростатической нагрузки вод, перемещающихся по этому пласту в сторону его регионального погружения. В водоносном пласте начальное пластовое давление считают равным гидростатическому, когда соответствующая ему пьезометрическая высота в каждой его точке примерно соответствует глубине залегания пласта. Пластовое давление, близкое к гидростатическому, характерно для инфильтраци-онных водонапорных систем и приуроченных к ним залежей (см. рис. 45). Инфильтрационную систему отличают следующие особенности. Она является "открытой", т.е. сообщается с земной поверхностью в областях как разгрузки, так и питания. Область питания системы расположена гипсометрически выше области разгрузки. Природный резервуар пополняется атмосферными и поверхностными водами. Движение жидкости в пласте-коллекторе происходит в основном в соответствии с влиянием гравитационных сил в сторону регионального погружения пластов. Пьезометрическая поверхность системы условно (в предположении, что пласты содержат пресную воду плотностью 1 г/см3) представляется в виде наклонной плоскости, соединяющей области питания и разгрузки. Фактически вследствие изменчивости плотности пластовых вод в системе (обычно в пределах 1 — 1,25 г/см3) она имеет несколько более сложный характер. За пределами залежей нефти и газа, т.е. в основной по площади водоносной части инфильтрационных систем, значение вертикального градиента пластового давления обычно не выходит за пределы 0,008— 0,013 МПа/м и в среднем составляет около 0,01 МПа/м. Редкие исключения могут быть обусловлены весьма резким различием абсолютных отметок устьев скважин и пьезометрической поверхности. В инфильтрационных водонапорных системах начальное пластовое давление возрастает практически пропорционально увеличению глубины залегания водоносных пластов-коллекторов. Его значения всегда намного ниже значений геостати-ческого давления, т.е. давления на пласт массы вышележащей толщи пород. Это иллюстрируется рис. 47. Инфильтрацион-ные водонапорные системы наиболее характерны для древних платформ. В пределах нефтегазовых залежей значения начального пластового давления и статических уровней превышают значения этих показателей в водоносной части пласта при тех же абсолютных отметках залегания пластов. Величина превышения зависит от степени различий плотности пластовой воды, нефти и газа и от расстояния по вертикали от рассматриваемых точек залежи до ВНК. На рис. 48 приведена схема 154 Рис. 47. График изменения пластового давления с глубиной в ин-фильтрационной водонапорной системе терригенных отложений девона Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (по Ю.П. Гат-тенбергеру). Давление: 1 — гидростатическое в различных точках системы; 2 —  геостатическое Н, км / \ / \  Рис. 48. Схема распределения пластового давления рпл и пьезометрических высот в районе расположения нефтегазовой залежи: 1 — вода; 2 — нефть; 3 — газ; поверхности: 4 — пьезометрическая, 5 — земная; ру — давление на устье скважины фрагмента инфильтрационной системы с приуроченной к ней газонефтяной залежью. Область питания водонапорной системы расположена на абсолютной отметке 100 м. Общая высота приуроченной к этой системе газонефтяной залежи 400 м, отметки ВНК — 700 м, ГНК — 400 м, кровли пласта в своде залежи — 300 м. Проследим распределение начальных значений пластового давления и пьезометрической высоты в пласте в районе залежи. Примем, что плотность пластовых вод, нефти и газа (в г/см3) соответственно равна: рв = 1,0, рн = 0,85, рг = 0,1 г/см3. В водяной скв. 1 пьезометрическая высота h, = 600 м. Соответственно рпл1 = hBpB/102 = (600-1,0)/102 = 5,88 МПа. В водяной скв. 4 при пьезометрической высоте h, = 900 м Рпл4 = 900-1,0/102 = 8,82 МПа; рпл1 < рпл4 на 2,94 МПа, т.е. на величину, соответствующую разнице в глубинах залегания пласта в рассмотренных скважинах. В нефтяной скв. 2 при той же абсолютной отметке залегания пласта, что и в скв. 1, пластовое давление тоже меньше, чем в скв. 4, но на иную величину, поскольку столб жидкости, соответствующий разнице их глубин, состоит на 100 м из воды и на 200 м из нефти. Определяя пластовое давление в скв. 2, исходя из величины рпл4, получим рпл2 = 8,82 — - (100-1,0 + 200-0,85)/102 = 6,17 МПа, что на 0,29 МПа больше, чем в водяной скв. 1. Пьезометрическая высота в нефтяной скв. 2 составляет: h2 = 6,17 — 102/0,85 = 740 м, что на 140 м больше, чем в водяной скв. 1 при той же абсолютной отметке пласта. При значительной абсолютной отметке устья скв. 2 пьезометрический уровень в ней находится на отметке 240 м. Нефтяная скв. 2а с той же абсолютной отметкой пласта, что и скв. 2, но с меньшей отметкой устья (100 м) при таком же пластовом давлении будет фонтанировать, поскольку пьезометрическая высота на 140 м выше устья скважины. Давление на ее устье при герметизации ру2а = 140 - 0,85/102 = = 1,17 МПа. Пластовое давление в газовой скв. 3 можно определить, исходя из рпл2 : рпл3 = 6,17 — (100-0,85 + 100-0,1)/102 = = 5,24 МПа. В скв. 3 в условиях насыщенности пласта водой пьезометрическая высота составила бы 400 м, а пластовое давление 3,92 МПа, т.е. пластовое давление газонасыщенной части пласта в своде структуры в рассматриваемом случае на 1,32 МПа больше, чем оно могло бы быть при заполнении резервуара водой. Таким образом, уменьшение начального пластового давления от периферии к сводовой части залежи нефти и газа происходит непропорционально уменьшению абсолютных отметок залегания пласта. Особенно большое превышение значений фактических пьезометрических высот h и значений начального пластового давления рпл нач над гидростатическими hг и рг имеется в сводовых частях газовых залежей с большой высотой. Разницу между пластовым давлением и гидростатическим (при рв = 1) на одной абсолютной отметке пласта принято называть избыточным пластовым давлением риз6. В инфильтрационных системах вертикальный градиент пластового давления залежей нефти и газа, даже с учетом избыточного давления, обычно не выходит за указанные ранее пределы 0,008 — 0,013 МПа/м. Верхний предел обычен для газовых залежей большой высоты. Иногда в свободной части газовой залежи, приуроченной к инфильтрационной системе, значение градиента может выходить за названный предел. Повышенное пластовое давление в сводовых частях залежей инфильтрационных водонапорных систем не следует смешивать со сверхгидростатическим давлением. О соответствии или несоответствии пластового давления гидростатическому (т.е. глубине залегания пласта) следует судить по значению давления в водоносной части пласта, непосредственно у границ залежи, или, если замеров давления здесь нет, по значению давления, замеренного в пределах залежи и приведенного к горизонтальной плоскости, соответствующей средней отметке ВНК или ГВК (см. главу XIII). Залежи с начальным пластовым давлением, отличающимся от гидростатического. Начальное пластовое давление в водоносных пластах, а также на ВНК и ГВК залежей, вертикальный градиент которого выходит за пределы значений этого показателя, характерных для пластового давления, соответствующего гидростатическому, называется давлением, отличающимся от гидростатического. При gradp > 0,013 пластовое давление обычно считают сверхгидростатическим (СГПД), при gradp < 0,008 — меньшим гидростатического (МГПД). Наличие в пластах-коллекторах СГПД можно объяснить тем, что на определенном этапе геологической истории резервуар получает повышенное количество жидкости в связи с превышением скорости ее поступления над скоростью оттока. Сверхгидростатическое пластовое давление характерно для элизионных водонапорных систем. В таких системах напор создается за счет выжимания вод из вмещающих пласты-коллекторы уплотняющихся осадков и пород и частично за счет уплотнения самого коллектора под влиянием геоста-тического давления, возрастающего в процессе осадконакопления (геостатические элизионные системы), или в результате геодинамического давления при тектонических напряжениях (геодинамические элизионные системы). Более распространены геостатические системы (см. рис. 46). В элизионной системе областью питания является наиболее погруженная часть пласта-коллектора. Отсюда вода, поступившая в нее, перемещается в направлении восстания пласта к областям разгрузки, когда имеется связь пласта-коллектора с земной поверхностью, или к границам распространения пласта-коллектора, если такой связи нет. В первом случае принято называть элизионные системы полузакрытыми, во втором — закрытыми. Вместе с водами, выжимаемыми из породы-коллектора, последним передается часть гео-статического давления. При этом пластовое давление повышается по сравнению с нормальным гидростатическим рпл.г на величину рдоп: (VII.8) где рдоп ^^доп/вв^Гв; (VII.9) ^доп — превышение количества поступающей в пласт-коллектор воды над количеством ее, удаляющимся в область разгрузки; в, — коэффициент сжимаемости воды; V, — общий объем воды в пласте-коллекторе. С увеличением закрытости водонапорной системы и объемов выжимаемой в нее воды рдоп возрастает и СГПД приближается по величине к геостатическому давлению. СГПД наиболее характерно для пластов, залегающих на больших глубинах между мощными толщами глинистых пород, в меж-солевых и подсолевых отложениях. Образование СГПД связывают также с уплотнением пород-коллекторов в результате цементации, с освобождением дополнительного объема воды при переходе монтмориллонита в иллит, с тепловым расширением воды и другими процессами, протекающими в недрах земли. СГПД, являющееся следствием тектонических напряжений, может быть свойственно пластам-коллекторам в пределах локальных тектонических СГПД или даже отдельных тектонических блоков. СГПД характерно для районов с повышенной неотекто-нической активностью и соответственно с высокой скоро-158 стью осадкообразования — для Северного Кавказа, Азербайджана, Средней Азии, Предкарпатья. В этих районах СГПД встречается и на малых глубинах. Градиент СГПД может достигать 0,017 — 0,025 МПа/м и более. В пределах элизионных водонапорных систем давление в гипсометрически высоких частях залежей нефти и газа, так же как и в пределах инфильтрационных систем, несколько повышено за счет избыточного давления. Пластовое давление, меньшее гидростатического, т.е. с вертикальным градиентом менее 0,008 МПа/м встречается относительно редко. Наличие в пластах-коллекторах МГПД может быть объяснено тем, что на определенном этапе геологической истории создавались условия, приводящие к дефициту пластовой воды в резервуаре. Одним из таких условий может быть увеличение пористости, например при выщелачивании или перекристаллизации пород. Возможно также уменьшение объема жидкости, насыщающей пустотное пространство, например вследствие снижения температуры пластов-коллекторов в результате их перемещения при тектонических движениях на меньшие глубины. Роль начального пластового давления. Начальное пластовое давление залежи во многом определяет природную энергетическую характеристику залежи, выбор и реализацию системы ее разработки, закономерности изменения параметров залежи при ее эксплуатации, особенности годовой добычи нефти и газа. Начальное пластовое давление в значительной мере определяет природное фазовое состояние УВ в недрах и, следовательно, также обусловливает определение рациональных условий разработки. Значение начального пластового давления залежи необходимо учитывать при оценке по керну значений пористости и проницаемости пластов в их естественном залегании. Указанные параметры, определенные по керну в поверхностных условиях, могут быть существенно завышены, что приведет к неправильному определению емкости резервуара и запасов УВ. Знание значения начального пластового давления залежей и всех вышележащих пластов-коллекторов необходимо при обосновании технологии бурения и конструкции скважин. При этом следует исходить из двух основных требований: обеспечения нормальной проходки ствола скважины (без поглощений промывочной жидкости, выбросов, обвалов, прихватов труб) и повышения степени совершенства вскрытия пластов (минимального "загрязнения" продуктивных пластов промывочной жидкостью), т.е. предотвращения снижения производительности пласта по сравнению с его природными возможностями. Природа пластового давления в залежи в значительной мере предопределяет изменение пластового давления в процессе разработки. Соответствие пластового давления гидростатическому может служить показателем приуроченности залежи к инфильтрационной водонапорной системе. В этих условиях можно ожидать, что в процессе разработки залежи пластовое давление будет снижаться относительно замедленно. СГПД13 свидетельствует о замкнутости элизионной водонапорной системы. Снижение пластового давления в залежах с СГПД происходит быстрее, темпы его падения возрастают с уменьшением размеров водонапорных систем. Таким образом, по значению начального пластового давления можно прогнозировать закономерности падения пластового давления в залежи при ее разработке, что позволяет обоснованно решать вопросы о целесообразности применения методов искусственного воздействия на пласты и о времени начала воздействия. При составлении первого проектного документа на разработку значение начального пластового давления используют для определения уровней добычи в начальный период разработки залежи. |