фотосинтез. Фотосинтез. Урок 17 Тема Фотосинтез Цель Дать общее представление о фотосинтезе. Ход урока Организационный момент

Скачать 360.55 Kb. Скачать 360.55 Kb.

|

|

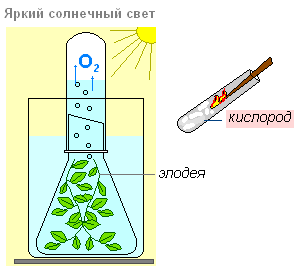

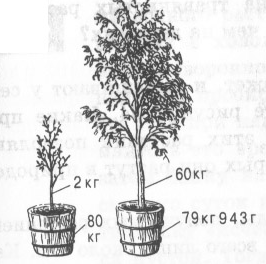

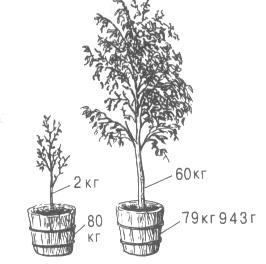

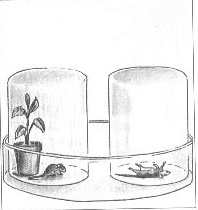

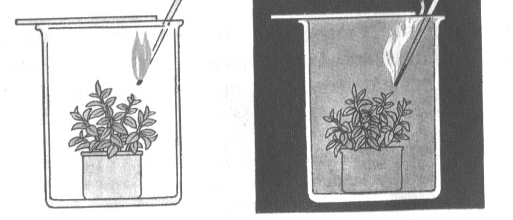

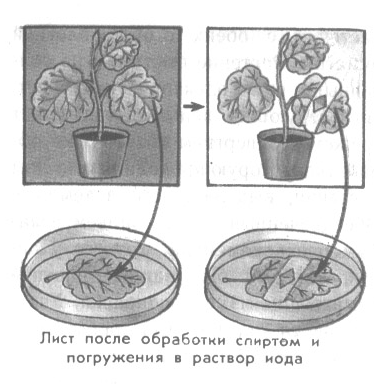

План конспект по биологии 6 класс Урок № 17 Тема: «Фотосинтез» Цель: Дать общее представление о фотосинтезе. Ход урока: Организационный момент. Актуализация знаний. Изучение нового материала. Работа с текстом 1 (приложение) В 17 веке голландский естествоиспытатель Ван Гельмонт провел такой опыт. Он взял глиняный горшок, насыпал в него 80 кг предварительно высушенной почвы и посадил ивовую ветку весом 2 кг. Поверхность почвы прикрыл, чтобы туда не проникала пыль из воздуха. Растение поливал дождевой водой в течение 5 лет. Через пять лет иву выкопали, очистили от почвы и взвесили. Ива весила 60 кг. Тщательно высушенная почва весила 79, 943 кг, т.е., вес ивы увеличился на 58 кг, а вес почвы уменьшился всего на 57 г. Каким образом ива добыла 58 кг органических веществ, из которых построила свой организм? (если дети назовут, что из-за воды, сказать, что Ван Гельмонт тоже так думал, но последующие опыты ученых, это предположение не подтвердили) Над этим вопросом ученые работали не одно столетие. И пришли к выводу: растения вырабатывают органические вещества сами. Этот процесс является едва ли не самым замечательным биологическим явлением, происходящим на нашей планете. Благодаря ему существует все живое на Земле. Сегодня на уроке нам предстоит раскрыть механизмы этого биологического процесса. Как вы догадались, речь пойдет о фотосинтезе. (записывается тема урока) Ребята, а что вы знаете об этом процессе? Как доказать, что этот процесс действительно существует и очень важен для растений? (выслушиваются варианты ответов учеников и составляется синквейн).Какие вещества из окружающей среды растения поглощают, а что выделяют? Какая часть растительной клетки может отвечать за эти преобразования? (зеленые пластиды – хлоропласты) Откуда берется СО2 в атмосфере? (выдыхают живые организмы) Если представить, что человек за сутки выдыхает 800-900 г СО2 , а за год 300 кг, а все человечество в атмосферу примерно 900 млн. т. кроме того СО2 поступает в атмосферу из почвы, вулканов, трещин Земли. Растения поглощают его, обеспечивая процесс воздушного питания. Так вся растительность земного шара за год поглощается до 175 млрд. т., а выделяет О2 примерно 450млн.т. Возникает вопрос, куда девается остальной газ, поглощенный зелеными частями растения? (образуется крахмал или другие органические вещества) Как доказать его наличие? Демонстрация опыта. Если на разрезанный картофель капнуть раствор йода – посинение, а если лист опустить в раствор йода, то результата нет. Это объясняется тем, что раствор йода не может проникнуть в хлоропласты. Нужно разрушить стенки хлоропластов и извлечь зеленый пигмент – хлорофилл. Хорошим растворителем является спирт, поэтому опускаем срезанный лист пеларгонии в горячий спирт. Что наблюдается? (окрашивание спирта в зеленый цвет и обесцвечивание листа пеларгонии). Промываем в теплой воде обесцвеченный лист и опускаем в раствор йода. Что можно сказать сейчас? (окрашивание произошло) Демонстрация опыта с частичным окрашиванием листа. Для этого полоску из черной бумаги закрепить на листе растения, оставить его на 2-3 дня в темноте, а затем выставить на 2-3 дня на яркое освещение. Почему, где была полоска бумаги окрашивания нет? (лучи солнца не попадали, значит крахмал образуется только на свету) Может ли фотосинтез происходить в темноте? (нет) Во всех ли клетках листа образуются органические вещества? (опыт с пестролистной пеларгонией) Как вы думаете, процесс фотосинтеза зависит от степени освещенности? В какое время дня СО2 накапливается больше в окружающей среде? (утром) Значит утром, при достаточной освещенности после накопления СО2 и Н2О фотосинтез идет интенсивно.  Если взять элодею и накрыть её воронкой в стакане с водой, поместить пробирку, наполненной водой и ярко осветить лампой, то можно увидеть выделение пузырьков газа. В собранный газ вносим тлеющую лучину. Лучина загорается, значит газ - О2 Вывод: Фотосинтез – сложный процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды при участии энергии солнечного света (от греч. «фото» - свет, «синтез» - образование). - Каково значение фотосинтеза в природе и жизни человека? (учитель зачитывает строки стихотворения и просит ответить на проблемный вопрос). Фотосинтез идет на свету круглый год. И он людям дает пищу и кислород. Очень важный процесс - фотосинтез, друзья, Без него на Земле обойтись нам нельзя. Фрукты, овощи, хлеб, уголь, сено, дрова - Фотосинтез всему этому голова. Воздух чист будет, свеж, как легко им дышать! И озоновый слой будет нас защищать. О роли фотосинтеза, более ста лет назад писал К. А. Тимирязев: “Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез… В той или другой форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы… Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу”. Значение фотосинтеза: В результате фотосинтеза выделяется кислород для дыхания живых организмов. Благодаря фотосинтезу постоянно образуются органические вещества для питания грибов, бактерий, животных и человека. Из кислорода в атмосфере образуется защитный озоновый слой Растения понижают в атмосфере содержание углекислого газа, предотвращая перегрев Земли. - Великий русский ученый ботаник К.А. Тимирязев называл зеленый лист великой фабрикой жизни. Сырьем для нее служит углекислый газ и вода, двигателем – свет. Зеленые растения, постоянно выделяя кислород, не дадут погибнуть человечеству. А мы, должны заботиться о чистоте воздуха. В 17 веке голландский естествоиспытатель Ван Гельмонт провел такой опыт. Он взял глиняный горшок, насыпал в него 80 кг предварительно высушенной почвы и посадил ивовую ветку весом 2 кг. Поверхность почвы прикрыл, чтобы туда не проникала пыль из воздуха. Растение поливал дождевой водой в течение 5 лет. Через пять лет иву выкопали, очистили от почвы и взвесили. Ива весила 60 кг. Тщательно высушенная почка весила 79, 943 кг, т.е., вес ивы увеличился на 58 кг, а вес почвы уменьшился всего на 57 г.  Вопросы и задания: Рисунок 1 Объясните, за счет чего растение увеличилось в размерах и массе. Какую ошибку допустил Ван Гельмонт при постановке опыта? Уменьшение веса почвы ученый посчитал ошибкой эксперимента. Так ли это на самом деле? (Вспомните материал прошлого урока) II. Изучение нового материала. Изучение нового материала происходит в форме групповой работы. После вступительного слова учителя класс разбивается на 3 группы, каждая из которых получает карточку с материалом для анализа и вопросами. Задание каждой группе: выполнив задания, указанные в карточке, рассказать о своих выводах классу. Время на работу с карточкой – 5-10 минут. Затем выступления представителей групп. Перед выступлением представителей групп учитель рассказывает предысторию вопроса. Уже в Древней Греции ученые пытались ответить на вопрос: как питаются растения? Они видели, что человек и животные существуют за счет потребляемой пищи. Но какую пищу поглощает растение и как оно это делает? Было совершенно ясно, что растение не может жить без почвы. Поэтому сначала предполагали, что именно из почвы растение получает все необходимое. Богатая фантазия помогала представить на кончиках корней маленькие ротики, которые поедают почвенные частицы. В XVII веке голландский врач Ян Баптист ван Гельмонт доказал, что почва для растения не самое главное. Выступление групп Во время выступления представителей групп остальные ребята заполняют таблицу в тетради.

III. Обсуждение вопросов проблемного задания. В качестве итога групповой работы учитель предлагает обобщить полученные результаты в виде “уравнения”:

Этот процесс был назван ФОТОСИНТЕЗОМ – от двух греческих слов “фото” – свет и “синтез” – соединение. По схеме ученики дают определение понятия “фотосинтез”: Фотосинтез – процесс образования в зеленых клетках растения органических веществ (углеводов) из неорганических за счет энергии света. Для ответа на второй вопрос урока учащимся предлагается вспомнить с помощью таблицы строение листа и выявить приспособления листа к фотосинтезу. На доске записаны предложения, в пропущенные места которых вписываются нужные слова. Свет проникает в лист через прозрачную кожицу. Хлорофилл находится в хлоропластах, которые расположены наилучшим образом для улавливания света. С помощью устьиц в лист поступает углекислый газ и выделяется кислород. Внутри растения газы перемещаются по межклетникам. Возникает вопрос о поглощении воды. Учащиеся должны вспомнить материал о функциях корня. 5. Вода поступает в растение из почвы с помощью корня, перемещается к листьям по сосудам стебля. В тетради записывается вывод – ответ на второй вопрос урока. В фотосинтезе принимают участие все вегетативные органы растения – лист, корень, стебель. Для ответа на третий вопрос урока учитель предлагает посмотреть кинофрагмент “Солнце, жизнь и хлорофилл”. После просмотра зачитывает слова Тимирязева и просит ответить на проблемный вопрос урока. О роли фотосинтеза более ста лет назад писал К.А. Тимирязев: “Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух, перестал быть светом, но не исчез… В той или другой форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы… Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу”. После обсуждения вопроса в тетради записывается вывод Значение фотосинтеза: В результате фотосинтеза выделяется кислород для дыхания живых организмов. Благодаря фотосинтезу постоянно образуются органические вещества для питания грибов, бактерий, животных и человека. Из кислорода в атмосфере образуется защитный озоновый слой Растения понижают в атмосфере содержание углекислого газа, предотвращая перегрев Земли IV. Закрепление. Проводится в виде теста. После выполнения задания – взаимопроверка и выставление оценок. V. Подведение итогов урока. Выставление оценок. VI. Домашнее задание. П  РИЛОЖЕНИЕ 1 РИЛОЖЕНИЕ 1Материалы для групповой работы Группа 1. 1. Голландский ученый ван Гельмонт сделал интересный опыт (см. рисунок). Он взял высушенную землю и наполнил ею кадку. Масса земли была 80 кг. Ученый посадил в кадку ветку ивы массой 2кг. Растение поливали чистой дождевой или дистиллированной водой, лишенной минеральных солей. Через 5 лет деревце выросло большим, массой 60 кг. Масса земли составляла 79 кг. 943 г. Масса дерева увеличилась на 58 кг, а масса земли уменьшилась на 57 г. Вопросы и задания: Рисунок 1 Объясните, за счет чего растение увеличилось в размерах и массе. Какую ошибку допустил ван Гельмонт при постановке опыта? Уменьшение веса почвы ученый посчитал ошибкой эксперимента. Так ли это на самом деле? (Вспомните материал прошлого урока)  2. В 1772 г. английский химик Д.Пристли, поставив ряд опытов, убедился, что продолжительное горение или продолжительное дыхание в ограниченном объеме воздуха делает этот воздух негодным для дальнейшего горения и для дыхания: свеча в нем тухнет, животное умирает. 2. В 1772 г. английский химик Д.Пристли, поставив ряд опытов, убедился, что продолжительное горение или продолжительное дыхание в ограниченном объеме воздуха делает этот воздух негодным для дальнейшего горения и для дыхания: свеча в нем тухнет, животное умирает.«Таким образом, – рассуждал Пристли, – вся атмосфера должна была бы вскоре сделаться непригодной для горения, для жизни, а между тем, сколько уже веков существует мир, а этого незаметно. Очевидно, в природе должен существовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению?» В 1772 г. Пристли провел следующий опыт: под стеклянный колпак, помещенный над водой, под которым потухла свеча или задохнулась мышь, он поместил растение (мяту) и оставил его на некоторое время. Растение не только не погибло, но даже продолжало развиваться, и когда по прошествии нескольких дней под колпак была помещена мышь Рисунок 2 или горящая свеча, то оказалось, что воздух действительно изменился, получил вновь способность поддерживать горение и дыхание. Вот как сам Пристли описывает свои опыты: «Я взял некоторое количество воздуха, совершенно испорченного дыханием мыши, которая в нем погибла; разделив его на две части, я ввел одну часть в сосуд, погруженный в воду, в другую же часть его, также заключенную в сосуд с водой, я ввел ветку мяты. Это было сделано в начале августа 1771 г. Через 8–9 дней я нашел, что мышь прекрасно могла жить в той части воздуха, в которой росла ветка мяты, но моментально погибла в другой порции его. В течение 7 дней пребывания в сосуде с испорченным дыханием воздухом побег мяты вырос почти на 3 дюйма на старых ветвях и, кроме того, образовал несколько новых». Вопрос: Какой газ выделяло растение в опытах Пристли? Г  руппа 2. руппа 2.1. Джозеф Пристли обнаружил, что растение способно «улучшать» воздух, который был «испорчен» горением свечи или дыханием животных. Желая впоследствии повторить опыт, доставивший ему такую громкую и заслуженную славу, он потерпел неудачу: он не мог получить прежних результатов; Рисунок 3 растения упорно не хотели разлагать углекислоты, не выделяли из нее кислород. Хотя эти неудачи не пошатнули его собственного доверия к прежним опытам, но, тем не менее, стало очевидно, что от его внимания ускользнуло какое-то существенное условие, из-за которого опыт не удавалось воспроизвести. Спустя год Пристли обнаружил свою ошибку. Свидетелем этих новых изысканий Пристли был голландский врач Ян Ингенхауз, работавший некоторое время в Англии. Он воспользовался приемами исследования Пристли и, дополнив их новыми методами, произвел ряд хороших опытов, которые подтвердили догадку Пристли. Вопрос: Проанализируйте опыт, показанный на рисунке, иобъясните, какую ошибку допустил Пристли при проведении своих повторных опытов. 2. Большой вклад в развитие учения о фотосинтезе внес швейцарский библиотекарь Жан Сенебье. Он погружал листья в воду в сосуде, имевшем форму опрокинутой воронки с глухой узкой частью: в этой глухой, т.е. закрытой сверху, трубочке и собирался газ, выделявшийся с поверхности листьев. Сенебье знал, что для того, чтобы на листьях появлялись пузырьки, вода должна содержать воздух. Но какой? Проведя ряд опытов, он убедился, что для выделения листьями «чистого воздуха» (кислорода) необходимо, чтобы в воде содержалось некоторое количество «связанного воздуха», т.е. углекислоты. О  н рассуждал следующим образом: «Вещество растения должно происходить из окружающей его среды, но из какой части этой среды из земли, из воды или из воздуха? Что оно берется не из почвы, это доказывали еще классические опыты Ван Гельмонта, выяснившие полную возможность воспитания растения в воде. Что не из воды – это доказывалось ничтожностью того твердого вещества, которое растворено в воде, а также фактом, что кактусы и некоторые другие растения могут долго существовать без воды. Остается только воздух. Таким образом, становится понятной возможность существования растительности на бесплодной каменистой почве, становится понятно, почему два растения, из которых одно выращено в почве, а другое – в воде, не отличаются одно от другого по составу – в том и другом случае они черпают пищу из одного и того же источника – из воздуха». Вопросы и задания: Рассмотрите рисунок. Почему во втором случае произошло синее окрашивание листа? (Вспомните материал о химическом составе растений) Рисунок 4 Проанализируйте опыт, показанный на рисунке. Под первым стеклянным колпаком находился стаканчик со щелочью, поглощающей из воздуха углекислый газ. Сделайте вывод: почему у первого растения не наблюдалось синее окрашивание? Ответьте на вопрос, заданный когда-то Джозефом Пристли: «…в результате дыхания вся атмосфера должна была бы вскоре сделаться непригодной для горения, для жизни, а между тем сколько уже веков существует мир, а этого незаметно. Очевидно, в природе должен существовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению?» Группа 3. 1. Предметом наблюдений Сакса были листья табака, настурции и герани. У этих растений, выращиваемых в обычных условиях на солнечном свете, Сакс отрезал от листовой пластинки каждого из этих растений маленькие кусочки, которые и исследовал под микроскопом. В зеленых клетках хлорофилла он всегда находил частицы крахмала. Затем он переносил свои растения в темное помещение, где через определенные промежутки времени снова отрезал от тех же листовых пластинок маленькие кусочки. С  акс обнаружил, что чем дольше растения оставались в темноте, тем меньше заключали они крахмала в зернах хлорофилла. По прошествии нескольких суток в хлорофилловых зернах листовой ткани растений, содержащихся в темноте, исчезали последние следы крахмала. При обратном перемещении «обескрахмаленных» растений на свет уже через несколько часов можно было убедиться в присутствии крахмала в зернах хлорофилла. Саксу принадлежит идея чрезвычайно наглядного приема демонстрации зависимости образования в листьях крахмала от воздействия на них света (см. рисунок). Этот прием заключается в частичном закрытии листовой пластинки светонепроницаемым материалом (фольгой, черной бумагой и т.п.) и экспозиции такого полузакрытого листа на солнце. Невидимые в начале скопления крахмальных зерен в незатененной части листа затем проявлялись под воздействием слабых растворов йода на предварительно убитые горячей водой и обесцвеченные спиртом Рисунок 5 клетки листа. Получались так называемые амилограммы. По степени посинения или почернения можно было приблизительно судить о количестве образовавшегося крахмала. Эта так называемая йодная проба была впервые предложена Саксом. Вопросы: Какой вывод сделал Сакс из своих опытов? Почему по ситовидным трубкам от листьев перемещается глюкоза, а не крахмал, который затем обнаруживается в семенах, клубнях и других запасающих органах? 2. Проделайте опыт: поместите предварительно обесцвеченный в спирте лист герани окаймленной в раствор йода. Обратите внимание на распределение синей окраски на листе. Рассмотрите зеленые листья герани. Вопросы: Какое вещество вы выявили йодной пробой? Сравните неокрашенные места обесцвеченного листа и окраску свежих листьев герани. В каких местах не было синего окрашивания? Сделайте вывод: присутствие какого вещества необходимо для образования органического соединения в листе? |