|

|

эколо7гия. экология 3 семинар. 1 вопрос. Фотосинтез

Семенова Ю.А.

Экология. Вопросы к 3 семинару

1 вопрос.

Фотосинтез — процесс синтеза органических веществ из неорганических (воды и углекислого газа) с использованием энергии солнечного света.

Фотосинтез – это процесс выработки органических веществ на свету при участии пигмента хлорофилла.

Хемосинтез – это процесс выработки органических веществ при участии энергии химических связей

Фотосинтез и хемосинтез являются базовыми процессами, происходящими в живых организмах. Эти процессы позволяют сформировать источники жизнедеятельности для автотрофных живых существ, а именно растительных организмов и небольшой группы бактерий. Эти организмы служат основным источником питания и началом пищевой пирамиды для гетеротрофов и сапротрофов. Характеристика фотосинтеза С помощью фотосинтеза образуется несколько миллиардов тонн органического вещества, и 200 миллиардов тонн кислорода, который поступает в атмосферу и используется для процесса дыхания всех живых организмов. Процесс фотосинтеза имеет несколько актуальных характеристик: фотосинтез происходит в специализированных органах – пластидах, которые содержат пигмент – хлорофилл. В этих органоидах присутствуют граны, состоящие из тилакоидов, лежащих в строме; в ходе окислительно-восстановительной реакции или фотосинтеза происходит потребление воды, некоторых групп неорганических веществ и углекислого газа; этот процесс стимулируется поступающими в растение квантами света (молекулы хлорофилла при этом переходят в возбужденное состояние; результатом реакции является выделение кислорода и создание органических веществ, чаще всего глюкозы и виноградного сахара. Характеристика хемосинтеза Что касается хемосинтеза, то он обеспечивает круговорот азота в природе. Также хемосинтез позволяет серобактериям создать базу для образования почв, способствуя их выветриванию. Водородные бактерии окисляют большие объемы водорода и позволяют многим группам микроорганизмов избавиться от него. Нитрифицирующие бактерии позволяют повысить плодородность грунта и участвуют в очищении сточных вод.

Хемосинтез происходит в клетках бактерий и архей. Отличия хемосинтеза состоит в том, что синтез органических веществ происходит не прямо, а через образование энергии АТФ, которая в последствии тратится на синтез органики. При этом живые организмы используют углекислый газ, а также водород и кислород, образующиеся при окислении аммиака, оксида железа, водорода и сероводорода. Хемосинтез происходит под землей, в глубинах Мирового океана и внутри других живых организмов. Он не привязан к световой энергии и не зависит от солнечного света. Природную роль хемосинтеза достаточно трудно переоценить. Окисление неорганических веществ в природе является важнейшей составляющей общего круговорота веществ в природе. Относительная свобода хемотрофов от солнечного света делает их единственными обитателями труднодоступных мест: глубоководных впадин, различных рифтовых океанических зон. Аммиак и сероводород, которые перерабатываются данными прокариотами, по сути, являются ядовитыми веществами. Хемосинтез позволяет нейтрализовать вышеописанные ядовитые соединения. Хемосинтез позволяет сформировать так называемую «подземную биосферу». Ее формируют исключительно организмы, которым для жизни не нужны ни свет, ни кислород. Этим уникальным свойством обладают анаэробные бактерии. Примером действия хемосинтеза в природе можно назвать «работу» азотфиксирующих бактерий. Они обитают на корнях бобовых и злаковых растений. Такой тип сожительства называется взаимовыгодным или симбиотическим. При этом растения обеспечивают бактериальные организмы необходимыми углеводами, созданными в ходе хемосинтеза. Еще одним примером действия хемосинтеза в природе можно назвать работу серобактерий. На исследовании этих процессов построено первичное исследование хемосинтеза. Такой вид бактерий в ходе окисления использует сульфиды, сульфаты, сероводород и другие вещества. Такая система превращений происходит в клетках и вне их пространства. Эта способность используется в решении проблемы дополнительной аэрации и закисления почв. Природной средой обитания серобактерий являются пресные и соленые водоемы. Известны случаи образования симбиозов этих организмов с трубчатыми червями и моллюсками, которые обитают в иле и придонной зоне. Бактерии могут продуцировать азот, который обогащает корневую систему растений. Такой вид прокариот осуществляет два типа химических реакций. Первый тип заключается в превращении аммиака в нитраты, а второй тип заключается в превращении нитратов в свободный газообразный азот. Таким образом происходит в результате данных химических реакций происходит круговорот химического вещества в природе. Таким образом, хемосинтез и фотосинтез являются глобальными процессами обмена веществ, они позволяют обеспечить органическими веществами все живые организмы, которые используют их для выполнения собственных уникальных функций. Фотосинтез и хемосинтез основываются на процессе окислительно-восстановительных реакций, которые преобразуют энергию, полученную из различных источников. Сходства и различия хемосинтеза и фотосинтеза Таким образом, можно выделить следующие сходства хемосинтеза и фотосинтеза. Оба процесса являются типами автотрофного питания, в ходе которого организм образует органические вещества из неорганических. При этом энергия запасается в виде аденозинтрифосфорной кислоты и используется для синтеза органических веществ. Отличия хемосинтеза от фотосинтеза заключаются в следующем: источник энергии, обеспечивающий процессы различен. Окислительно-восстановительные реакции, протекающие внутри данных процессов также различные; при хемосинтезе первичным источником энергии являются химические реакции по окислению некоторых веществ; хемосинтез характерен исключительно для бактерий и архей; при хемосинтезе клетки бактерий не содержат хлорофилла, а при фотосинтезе содержат данный пигмент; источник углерода при хемосинтезе – не только углекислый газ, но и угарный газ, муравьиная кислота, уксусная кислота, карбонаты и метанол.

2 вопрос.

Понятие о биомассе и продукции экосистемы

Благодаря возможности многократного использования вещества и постоянному притоку энергии экосистемы способны длительно поддерживать стабильное существование. Населяющие их продуценты, консументы и редуценты при этом постоянно обеспечивают воспроизведение и накопление своей биомассы, несмотря на то что запас веществ в биосфере ограничен и не пополняется.

Общее количество биомассы всех живых организмов, накопившейся в данной экосистеме за весь предыдущий период ее существования, называется биомассой экосистемы. Она выражается в единицах сырой массы или массы сухого органического вещества на единицу площади: г/м2, кг/м2, кг/га, т/км2 (наземные экосистемы) или на единицу объема (водные экосистемы).

Процесс воспроизведения биомассы растений, животных и микроорганизмов, входящих в состав той или иной экосистемы, называется биологической продуктивностью. Обычно она выражается через количество продукции, образующейся в экосистеме на данном этапе.

Продукция экосистемы —количество биомассы, вновь воспроизведенной в экосистеме за единицу времени (обычно за год) на данном этапе ее существования.

Экосистемы сильно различаются по величине продукции. Образующаяся продукция может по-разному расходоваться в разных экосистемах. Если скорость ее потребления отстает от скорости образования, то это ведет к приросту биомассы экосистемы и накоплению в ней избытка детрита. В результате будет наблюдаться образование торфа на болотах, зарастание мелких водоемов, создание запаса подстилки в таежных лесах. В стабильных экосистемах практически вся образующаяся продукция тратится в сетях питания. В результате биомасса экосистемы остается практически постоянной.

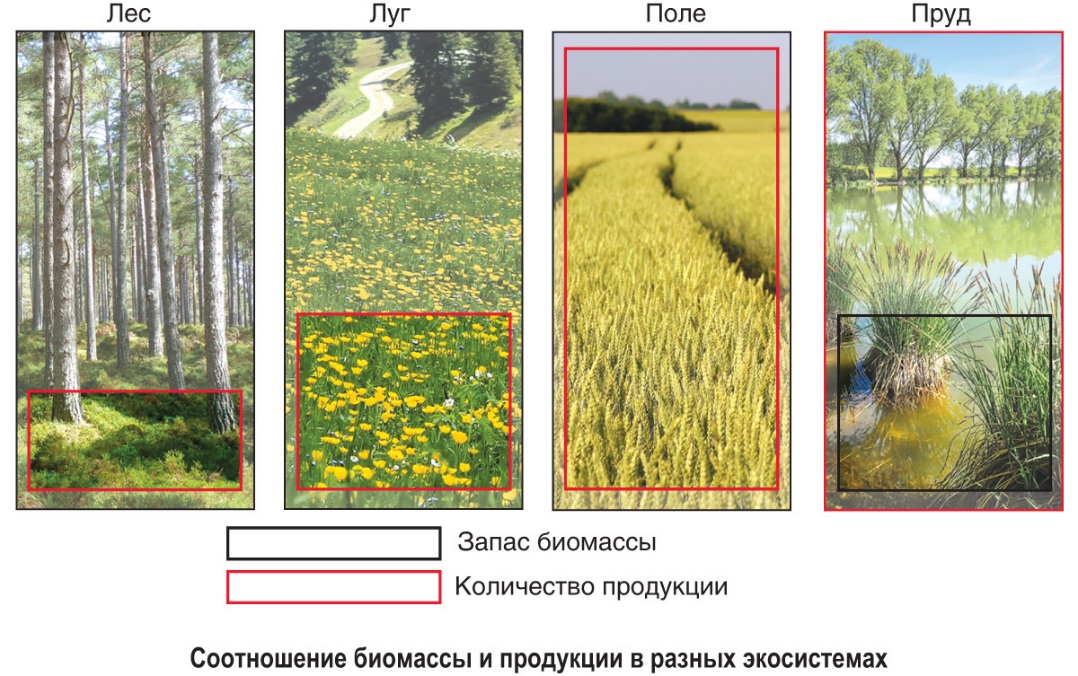

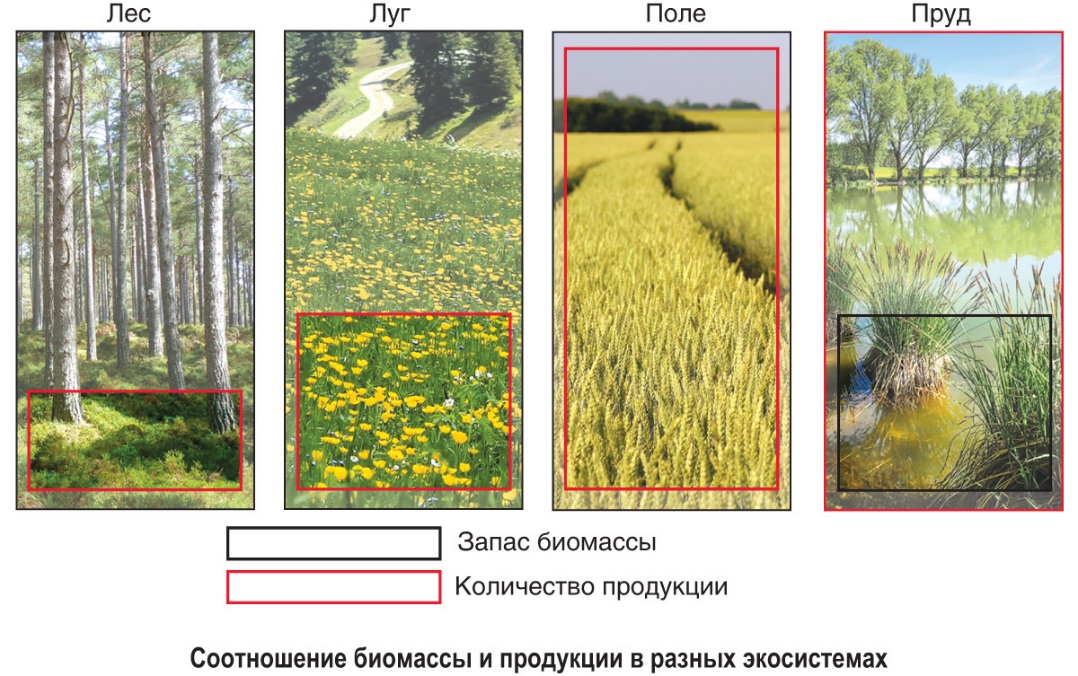

Биомасса экосистемы и ее продукция могут сильно отличаться. Например, в густом лесу общая биомасса организмов очень велика по сравнению с ее годовым приростом — продукцией. Тогда как в пруду небольшая накопленная биомасса фитопланктона имеет высокую скорость возобновления — образования продукции за счет быстрого размножения.

*Первичная и вторичная продукция

В зависимости от того, какие вещества и энергия используются для возобновления биомассы в экосистеме, различают первичную и вторичную продуктивность. Соответственно, образующаяся при этом продукция называется первичной или вторичной.

Первичная продукция — биомасса, созданная автотрофными организмами (продуцентами) из минеральных веществ в процессе фото- или хемосинтеза. Основное количество образующихся таким путем органических веществ создают зеленые растения. Эффективность превращения поглощаемой ими солнечной энергии в энергию химических связей органических веществ составляет в среднем 1 %. Эта закономерность получила название правило 1 %.

Вся первичная продукция, созданная продуцентами в результате фотосинтеза, называется валовой первичной продукцией (ВПП). Однако значительная часть синтезированного органического вещества расщепляется с участием кислорода, поступающего в процессе дыхания — это траты на дыхание (ТД). Выделившаяся при этом энергия расходуется продуцентами на поддержание жизнедеятельности. Часть валовой первичной продукции за вычетом трат на дыхание представляет собой прирост растительной биомассы и называется чистой первичной продукцией (ЧПП). Например, ежегодный прирост биомассы в дубраве (ЧПП) составляет около 10 т/га (около 6 т — прирост надземных побегов, примерно 4 т приходится на прирост подземных органов). ЧПП является очень важной характеристикой экосистемы. Именно накопленная в ней энергия позволяет существовать всем гетеротрофным организмам (консументам и редуцентам) и создавать свою продукцию. Как правило, часть этой продукции остается в экосистеме в виде неиспользованной продукции (НП) и имеет большое значение для развития экосистемы. В сельскохозяйственных экосистемах эту продукцию изымает человек в виде урожая и использует для своих потребностей.

Вторичная продукция — биомасса, созданная гетеротрофными организмами (консументами и редуцентами) за счет энергии органического вещества (ЧПП), синтезированного продуцентами в процессе фотосинтеза.

Как первичная, так и вторичная продукция используются в качестве источника энергии на трофических уровнях в пастбищных цепях, являясь кормом (К) для консументов — пищевых звеньев этих цепей. На что организмы тратят энергию потребленного корма?

Консументы, как и продуценты, часть потребленной продукции затрачивают на поддержание процессов жизнедеятельности — траты на дыхание (ТД). Часть переваренного корма используется на образование биомассы консументов, которая называется вторичной продукцией (ВтП). Непереваренные остатки корма выделяются в окружающую среду в виде экскрементов (Э). Однако не вся вторичная продукция, образовавшаяся на каждом трофическом уровне, переходит на следующий уровень в качестве корма. Часть ее, как правило, остается на трофическом уровне в качестве запаса — в виде неиспользованной продукции (НП). Совокупность неиспользованной продукции всех трофических уровней пастбищных цепей составляет чистую продукцию экосистемы (ЧПЭ).

Чистая продукция экосистемы — часть продукции, которая может быть использована в пределах самой экосистемы для ее развития или может быть изъята человеком без ущерба для экосистемы. В молодых экосистемах, где численность консументов еще невелика, значение ЧПЭ довольно большое. Такие экосистемы можно вовлекать в хозяйственный оборот. По мере усложнения видового состава экосистемы количество ЧПЭ постепенно снижается. На конечной стадии развития экосистемы оно приближается к нулю. Вмешательство в такие равновесные экосистемы чревато нарушением пищевых связей между организмами и может привести к разрушению экосистемы. Таким образом, количество ЧПЭ является характеристикой стадии развития экосистемы и определяет возможности дальнейшего ее развития и использования для удовлетворения потребностей человека.

Вспомните правило 10 %, согласно которому в пастбищной цепи на каждый последующий трофический уровень передается примерно 10 % энергии. Согласно вышесказанному, на следующий трофический уровень не может передаваться энергия трат на дыхание, а также энергия, входящая в состав экскрементов и неиспользованной продукции. Все это и будет в совокупности составлять примерно 90 % энергии потребленного корма. И лишь 10 % его энергии в составе биомассы организмов (ВтП) может быть доступно для следующего трофического уровня. Из этого следует, что пастбищные цепи не могут быть длинные, обычно они включают 3—5 звеньев.

При распределении первичной и вторичной продукции на трофических уровнях экосистемы соблюдается балансовое равенство. Это значит, что на каждом трофическом уровне консументов количество продукции, поступившей из предыдущего трофического уровня в виде корма, равно сумме всей продукции, расходованной организмами данного трофического уровня на разные цели.

Повторим главное. В экосистеме осуществляется непрерывный круговорот веществ и направленный поток энергии. Благодаря этому в ней происходит воспроизведение и накопление биомассы организмов. Общее количество биомассы живых организмов, накопившейся в экосистеме за весь период ее существования, называется биомассой экосистемы. Процесс воспроизведения биомассы организмов, входящих в состав экосистемы, называется биологической продуктивностью. Она выражается количеством продукции — биомассой, вновь воспроизведенной в экосистеме за единицу времени (обычно за год) на данном этапе ее существования. В экосистеме различают два вида продукции: первичную (валовую и чистую), созданную продуцентами, и вторичную, созданную консументами и редуцентами. Эти виды продукции используются в цепях питания в качестве корма. Энергия корма расходуется организмами каждого трофического уровня на процессы жизнедеятельности, прирост биомассы и частично остается в составе экскрементов и неиспользованной продукции. На трофических уровнях пастбищных цепей соблюдается балансовое равенство между поступившей и расходующейся продукцией. Вся неиспользованная продукция трофических уровней составляет чистую продукцию экосистемы, что определяет возможности ее дальнейшего развития и использования для удовлетворения потребностей человека.

3.вопрос

Нарушение или полное разрушение структуры вещества.

Деструкция. В биологии под разложением (распадом, деструкцией) понимается процесс превращения сложных высокомолекулярных соединений в более простые. Деструкции подвергаются белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, гормоны и другие органические соединения.

Биохимическая формулировка:

разложение — биологическое окисление, идущее с выделением энергии в той или иной форме.

В биосфере процесс продуцирования и разложения в целом взаимно уравновешивают друг друга. В отдельные исторические периоды развития Земли продуцирование превышало разложение и из этого органического вещества возникло большинство полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, торф, известняки). В современных условиях превышение продуцирования над разложением не превышает 1%, Организмы-деструкторы, составляющие менее 1% от суммарной биомассы живых организмов, перерабатывают биомассу органического вещества в 10 раз превосходящую их собственную массу. Средний период обновления всей биомассы 12,5 года.

К процессам распада органического вещества относят: тканевое дыхание, окисление, гниение. Если учитывать потребность в кислороде для распада, то можно выделить несколько типов этого процесса:

1. аэробное дыхание идет в присутствии кислорода; синтезированное органическое вещество вновь разлагается до СО2, Н2О,NH3. Таким образом получает энергию большинство живых организмов;

2. анаэробное дыхание идет без участия газообразного кислорода, также до СО2, Н2О. Процесс свойственен многим сапрофагам, но может идти в тканях высших животных;

3. брожение — процесс, идущий без участия газообразного кислорода, но конечными продуктами являются различные органические соединения: молочная кислота, этиловый спирт, масляная, щавеле-уксусная кислоты.

Разложение органических веществ сложный длительный, но жизненно необходимый процесс для экосистем и биосферы. Живые организмы не выжили бы без примитивных микробов, выполняющих почти все биохимические превращения, разложения органических веществ.

В результате разложения:

1. возвращаются в круговорот потенциальные элементы питания, находящиеся в мертвом органическом веществе.

2. производится пища для последовательного ряда организмов в детритных пищевых цепях.

3. синтезируется и выделяется в среду экзометаболиты.

4. образуются комплексы между органическими и минеральными веществами, что облегчает питание растений.

5. преобразуются инертные вещества Земной поверхности, что приводит к образованию уникальных природных ресурсов — плодородных почв.

6. осуществляется процесс биологического самоочищения во всех природных средах.

4 вопрос

Биологическое накопление.

процесс возможен при двух условиях:

1- при добавлении в круговорот веществ в экосистемах различных соединений извне (например, поллютантов-загрязнителей).

2 - при избирательном концентрировании тех или иных химических элементов, неорганических и органических соединений, необходимых для осуществления обмена веществ. Такое явление часто наблюдается в морских и пресноводных экосистемах.

Явление биологического накопления известно для радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов (в том числе особо опасных: ртути, свинца, кадмия).

Показателем биологического накопления является отношение концентрации определенного вещества в организме и его содержание в окружающей среде.

Установлено, что подавляющее большинство видов, включая почвенных беспозвоночных, способны концентрировать один или несколько химических элементов из среды.

Существуют 2 гипотезы о накоплении тех или иных элементов в живых организмах. Согласно экологической гипотезе, уровень аккумуляции химических элементов у растений и животных должен быть связан с их уровнем в окружающей среде, то есть, чем больше элемента содержится в воде или почвах, тем больше его должно быть в организме. Судя по таблице, это оправдывается не всегда.

Согласно физиологической гипотезе, уровень биоаккумуляции (бионакопления) соответствует потребностям самого организма. Это явление наблюдается гораздо чаще. Далеко не все элементы живые организмы извлекают из среды и используют в своем обмене веществ.

5 вопрос.

Самоочищение в опс

Самоочищение ОПС является одним из механизмов стабильности биосферы и проявлением его ассимиляционного потенциала. В процессе самоочищения происходит трансформация поллютантов, перевод их в неактивное или приемлемое для использования их живыми организмами состояние. Способностью к самоочищению обладают все элементы биосферы, трансформация поллютантов осуществляется в результате совместной деятельности живых организмов и неживой природы. В атмосфере, гидросфере и поверхностном слое литосферы все факторы самоочищения можно разделить на физические, химические и биологические, хотя их действие достаточно разнообразно. Например, в атмосфере роль биологических факторов незначительна, а в почвах именно они имеют наибольшее значение, что определяется наличием или отсутствием микроорганизмов, осуществляющих основную часть работы по очистке ОПС.

В атмосфере самоочищение может идти за счет:

Рассеивания загрязнителей и последующего осаждения на частицах пыли и влаги, элементах ландшафта и объектах техносферы.

Воздействие теплового солнечного излучения, ионизирующих и космических излучений.

Выпадение осадков и промывки приземных слоев.

Нейтрализации одних поллютантов другими в химических реакциях.

Уничтожение патогенных организмов, попадающих в воздух за счет фитонцидов и других биологически активных веществ, выделяемых растениями.

В почве гораздо сильнее роль химических и биологических факторов. Добавляется к перечисленным выше:

Механическое поглощение поллютантов в результате сорбции (осаждения) на частичках почвы.

Комплекс образований или образование нерастворимых или малорастворимых соединений.

Активная деятельность микроорганизмов, осуществляющих разложение, концентрацию, биособцию, и использующих внешние органические и неорганические соединения в собственном обмене веществ.

Лучше всего изучена способность к самоочищению в водной среде. Загрязнители, попадающие в воду могут подвергаться разнообразным изменениям, в результате чего эффект их воздействия может ослабевать или усиливаться. Некоторые поллютанты обладают способностью накапливаться в живых организмах и передаваться по пищевым цепям (ртуть, свинец, кадмий).

Загрязняющие вещества, попадающие в воду: а) разбавляются при движении вод и при перемешивании водных масс; б) переносятся течениями и живыми организмами; в) концентрируются в виде осадков, взвесей, или в донных отложениях а также в живых организмах.; г) усваиваются и используются в обмене веществ фитопланктоном, водной растительностью и водными животными.

Способность к трансформации каждого конкретного вещества зависит от стабильности его соединений в водной среде и от свойств самой среды. К факторам, способным вызвать трансформацию химических веществ относят температуру воды, PH, инсоляцию, количество растворенного кислорода, водную микрофлору, т.е. водная среда обладает комплексом факторов самоочищения – физических, химических и биологических.

|

|

|

Скачать 487.27 Kb.

Скачать 487.27 Kb.