уроки 95 - 100. Уроки 9596 категория состояния

Скачать 53.6 Kb. Скачать 53.6 Kb.

|

|

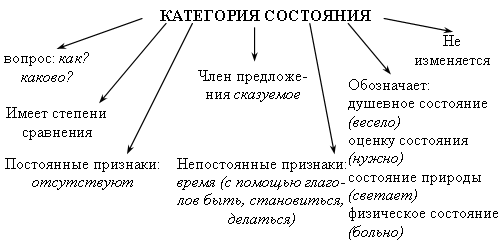

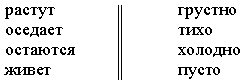

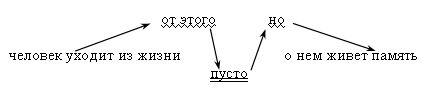

Уроки 95–96 категория состояния Цели: познакомить учащихся с понятием «категория состояния»; учить отличать наречия от категории состояния; повторить правила написания наречий. Ход урока 95 I. Организационный момент. II. Проверка домашнего задания. Учащиеся называют заголовки, выбирают лучшие, определяют тему сочинения. По опорным словам читают составленные рассказы. III. Беседа по вопросам к теме «Наречие». – Что называется наречием? – Изменяются ли наречия? – От чего и с помощью чего образуются? – Какие случаи правописания наречий являются наиболее трудными? IV. Игра-соревнование по рядам. На доске открываются слова-наречия. Учащиеся должны выбрать наречия в зависимости от их написания. I ряд II ряд III ряд раздельно слитно через дефис (В)дребезги, (до)тла, (на)век, (на)верняка, точь(в)точь, бок(о)бок, (по)новому, (с)легка, (из)давна, (на)цыпочках, (в)третьих, подобру(поздорову), (с)начала, (во)всю, (по)всюду, (на)лету, (на)славу, (на)дом, (с)горяча, (ис)подтишка, (в)верх, (после)завтра, (куда)либо, (до)нельзя, (по)английски, (по)двое, (в)двоем, (по)товарищески, почему(то), (по)очередно, (в)рукопаш-ную, (на)скаку, (по)трое, (в)право, (в)двое, (в)даль. Записать выбранные наречия. V. Объяснение новой темы. 1. Анализ предложений, записанных на доске. В небесах торжестве..о и чудно! Спит земля в сиянь.. голубом. М. Ю. Лермонтов Голос его звучал торжестве..о. (Образец рассуждения: В первом предложении торжественно и чудно – сказуемые. Они обозначают то, о чем говорится в предложении. Действующее лицо здесь не названо и не мыслится. Отвечает на вопрос «каково?» Во втором предложении торжественно – обстоятельство образа действия (звучал (как?) торжественно). Грамматическая основа: голосзвучал. 2. Знакомство с материалом учебника (с. 126–127). 3. Составление таблицы.  VI. Закрепление темы. 1. Запись предложений в два столбика: I – наречия II – категория состояния. В наречиях определить разряд, а над категорией состояния надписать, что обозначает данное слово (душевное состояние, оценку состояния, состояние природы, физическое состояние). Мать грустно улыбнулась. Мне грустно. Радостно на сердце в солнечный зимний день4. Ребенок весело засмеялся. В походе нам было очень весело. Хорошо в лесу! Работа выполнена очень хорошо. Сережа плохо сыграл свою роль. Больному очень плохо. Я легко решил эту задачу. На душе так легко. Тебе должно быть стыдно! Ты поступил очень дурно. Малышу было так жалко щенка. Котенок жалобно мяукал. В лесу было темно и сыро. Сегодня на улице пасмурно. 2. Задание по рядам. Составьте самостоятельно предложения со словами категории состояния. I вариант II вариант III вариант холодно больно тревожно тихо светло уютно 3. Выполнение упражнения 275 (выписать предложения в указанном порядке, подчеркнуть грамматические основы). VII. Подведение итогов урока. – В чем отличие наречий от категории состояния? – Каким членом предложения является категория состояния? – Что обозначает категория состояния? Домашнее задание: упр. 276; проработать материал учебника на с. 126–127. Индивидуальные задания: выучить стихотворение (отрывок) И. Бунина «В степи» (упр. 278). Ход урока 96 I. Организационный момент. II. Проверка домашнего задания. Продолжить ряд слов, выраженных категорией состояния (по цепочке). III. Закрепление темы. 1. Выполнение упражнения 278. Чтение отрывка из стихотворения И. Бунина «В степи» (подготовленным учеником). – С помощью каких слов передается в нем состояние природы и человека, оценка происходящего в природе? – К каким частям речи они относятся? – Спишите стихотворение, расставьте недостающие знаки препинания. 2. Выполнение упражнения 279. 1) Выразительное чтение отрывков из рассказа Ю. Казакова «Тихое утро». 2) Беседа по вопросам. – К какому типу текстов можно отнести первый из них? Докажите свою мысль. – Помогают ли выделенные слова и словосочетания определить тип текста? 3) Выпишите словосочетания с наречиями и словами категории состояния из второго и третьего отрывков. 4) Кратко перескажите один из отрывков, затем этот пересказ запишите. 3. З а д а н и е: – Опишите картину, открывающуюся за окном или в классе, используя слова категории состояния: прохладно, пасмурно, светло, душно, весело, тоскливо, трудно, непонятно, совестно, тревожно и др. IV. Подведение итогов урока. – Какими морфологическими признаками обладают слова категории состояния? Домашнее задание: упр. 277. ------------------------------------ Урок 97 морфологический разбор категории состояния Цели: познакомить учащихся с порядком морфологического разбора категории состояния; повторить правила написания наречий; продолжить работу по анализу текста. Ход урока I. Организационный момент. Тетради с домашним заданием собрать на проверку. II. Беседа по вопросам. – Что называется категорией состояния? – На какие вопросы отвечает? – Чем отличается от наречий? – Какими морфологическими признаками обладает наречие? А категория состояния? III. Тестирование. Найди «четвертое лишнее». 1. а) певуч..; б) заискивающ..; в) хорош..; г) жгуч.. . 2. а) влев..; б) справ..; в) издавн..; г) искос.. . 3. а) невтерпеж(?); б) сплош(?); в) настеж(?); г) вскач(?); 4. а) (на)лету; б) (с)разбегу; в) (по)трое; г) (в)двоем. 5. а) (по)товарищески; б) (во)вторых; в) где(то); г) (в)миг. 6. а) пасмурно; б) весело; в) холодно; г) светло. IV. Синтаксический разбор предложения Один учащийся – у доски. Теркин сел, глотает снег, смотрит грустно3, дышит тяжко3 (Твардовский). Морфологический разбор наречий (двое учеников). V. Объяснение новой темы. 1. На доске запись. Мне грустно, тяжко. – Какими членами предложения являются слова грустно, тяжко? – Какая это часть речи? – Не заглядывая в учебник, составьте план морфологического разбора категории состояния. 2. Анализ материала § 46 («Морфологический разбор категории состояния», с. 130). VI. Закрепление. 1. Выполнение упражнения 280. Пятеро учеников выполняют на доске морфологический разбор слов категории состояния (по одному слову из каждого предложения). 2. Работа с текстом, спроецированным на экран (доску). Когда идут дожди – растут травы. Когда уносятся ветры – оседает пыль. Когда улетают птицы – остаются гнезда. Когда уходят люди – живет память. Реки вскрываются ночью. Грустно… Птицы улетают ночью. Тихо… Зима ложится ночью. Холодно… Человек уходит из жизни ночью. Пусто… Ф. Нестеров Беседа по вопросам: 1) Какое настроение возникло у вас при чтении стихотворения? 2) Какова главная мысль текста? 3) На сколько частей мысленно можно разделить текст? 4) Выделите ключевые слова первой части; второй части.  5) В какой части выписанные слова обозначают действия? 6) А в какой – ощущения? 7) Согласны ли вы с тем, что на нашей земле ничто не проходит бесследно? 8) Какие следы оставляет природа? Травы, пыль, гнезда, память. 9) Какой из перечисленных следов самый долговечный? (Память.) Почему? 10) Какие ассоциации возникают у автора стихотворения со словом ночь? – Соедините две последние фразы первой и второй части. Что вы увидите? Запись на доске и в тетрадях:  – Назовите слова категории состояния в этом стихотворении. – Выполните морфологический разбор данных слов. 3. Выполнение упражнения 281 (сжатое изложение). – Выразительное чтение текста. – Почему текст называется «Обыкновенная земля»? – Определите его стиль. – В чем автор видит привлекательность Мещерского края? Что можно там увидеть? Услышать? – Найдите слова категории состояния, определите их общее значение, синтаксическую роль в предложении. – Как по-другому можно озаглавить этот текст? – Напишите сжатое изложение (4–6 предложений), используя слова категории состояния. Домашнее задание: упражнения 282. Сочинение на лингвистическую тему «Правомерно ли выделять слова категории состояния в самостоятельную часть речи?». Индивидуальное задание: подготовить рассказ – выступление о картине В. Серова «Девочка с персиками». ------------------------- Уроки 98–99 р/р. Изложение (описание действия) Цели: продолжить работу по развитию речи учащихся; вспомнить о роли наречий в текстах-описаниях; продолжить работу по нахождению в тексте ключевых слов и определению темы текста. Ход урока 98 I. Организационный момент. II. Проверка домашнего задания. Чтение двух-трех сочинений на лингвистическую тему с последующим анализом работ учащихся. III. Сообщение темы и цели урока. 1. Слово учителя о том, что раньше уже работали над описанием действий. Напомнить, что для описания действий частотны ССЦ (сложное синтаксическое целое – два и более предложений, связанные по смыслу и грамматически цепным или параллельным способом. Иногда ССЦ равно абзацу) с общим смысловым подлежащим: действия в таких текстах соотносятся обычно с одним и тем же лицом; в первом предложении это действующее лицо названо, а в последующих может только подразумеваться. 2. «Немой» диктант (по подготовленному учителем сюжету). Отложив книгу, Рахманинов поднялся и неуверенной походкой приблизился к роялю. Постоял, о чем-то раздумывая, и медленно открыл крышку. Сел на табурет, попробовал педали. Зажмурившись, погрузил палец в до диез. И долго с закрытыми глазами впитывал в себя длящийся звук… Признанный, известный даже за пределами России пианист с глубокой серьезностью играл гаммы, и, кажется, никогда еще музыка не доставляла ему такого наслаждения. (Отрывок из повести Ю. Нагибина «Рахманинов».) Подготовленный ученик выполняет действия; все остальные внимательно наблюдают за ним, затем записывают в определенной последовательности. Устный пересказ отрывка из повести. Еще раз отметить, что при описании действий немалых усилий автора требуют поиски (в интересах благозвучия речи) разных способов обозначения одного и того же действующего лица. Использование в некоторых частях текста предложений с общим смысловым подлежащим, усиливающим их связь, облегчает решение этой задачи. IV. Рассказ-выступление подготовленного ученика о картине В. Серова «Девочка с персиками». Картина проецируется на экран или демонстрируется репродукция. Иногда художники изображают свою модель на природе или в домашней обстановке, то есть воспроизводят в портрете конкретную среду, повседневно окружающую человека, где он чувствует себя привычно, где наиболее непосредственно проявляется его натура. Часто эта среда – пейзаж, интерьер – та особая эмоциональная атмосфера, помогающая раскрыть перед зрителем внутренний мир человека, его душевный настрой в данный момент. Это, как правило, портрет лирический, портрет настроения по своему содержанию, а по форме – портрет-картина, где художник решает сложные живописные задачи, композиционные и колористические. К такого рода портретам принадлежит знаменитая «Девочка с персиками» (портрет В. Мамонтовой в детстве) (1887 г.) художника Валентина Серова. Девочка изображена сидящей за столом в столовой абрамцевского дома Мамонтовых. Очень достоверно передана обстановка комнаты. Видишь, что каждую вещь художник писал с нежным чувством, что все в этом доме хорошо знакомо и мило его сердцу. Это наполняет картину теплом домашнего уюта. Картина построена так, что интерьер не является лишь фоном для модели и не смотрится геометрически правильной, замкнутой со всех сторон сценической коробкой, где пространство неподвижно и ограничено. Здесь художником воспроизведена пространственная среда. Стены в центре картины сходятся под углом, стол на переднем плане косо перерезает интерьер, направляя взгляд в следующую комнату, которая просматривается через открытую дверь в стене слева. Такое построение интерьера вносит в него подвижность, протяженность. А окно, через которое видна зелень парка, еще больше расширяет пространство картины, устанавливая тесную связь между интерьером и природой. Солнечный свет, льющийся из окна, заливает комнату, бросает блики на мебель, рефлексы на белую скатерть, на блузу и лицо девочки, обнажая, подчеркивая тем самым красочное богатство натуры. Свет как бы вибрирует на предметах, струится, вызывая иллюзию свето-воздушной среды, ощущение меняющейся игры светотени. Все эти эффекты пленэрной живописи, позволяющей учитывать активное влияние света и воздуха, наиболее правдиво выражать цветовое многообразие окружающего мира, Серов направил на раскрытие портретного образа. В пространственно-подвижной, наполненной воздухом, удивительно светлой и радостной среде так естественно живет его модель – Верочка Мамонтова с еe детской непосредственностью и живостью. Она не позирует специально художнику, чинно усевшись перед ним. Кажется, что она ненадолго забежала в комнату, чтобы взять персик, и лишь присела, готовая снова убежать в солнечный мир, что видится за окном. Ее волосы растрепаны, смуглое лицо раскраснелось. От девочки веет здоровьем, безмятежностью. Ее облик как нельзя лучше согласуется с уютной обстановкой светлой комнаты, с ощущением солнечного летнего дня. Верочку, кажется, и невозможно представить себе в какой-либо иной обстановке. Мы воспринимаем еe образ, видим еe характер через эмоциональное воздействие на нас художественно-живописного строя картины. Именно нежная цветовая гамма, построенная на голубовато-серых, зеленых, розовых тонах, рефлексы, дающие ощущение обилия и подвижности света и воздуха, вызывают у нас впечатление чистоты, свежести, молодости. Серов не просто написал портрет Верочки Мамонтовой – конкретного лица (сходство передано превосходно). Он как бы раздвинул рамки «чистого» портрета и создал образ юности – беззаботной, счастливой поры в жизни человека. Не случайно он назвал картину не собственным именем модели, а «Девочка с персиками». V. Чтение текста изложения учителем. Много весен и лет расцвело и отцвело в усадьбе. Подгнил и осел просторный дом. Червь-древоточец источил колонны веранды – пришлось ставить новые, уже не такие красивые, как прежде. Дичала сирень, забиваемая наглой и жадной бузиною, глохли осаждаемые крапивой кусты жасмина. Но, как прежде, пылко заходились студеными майскими ночами полоумные соловьи, по-прежнему победно вскипала и расплескивалась белой пеною старая черемуха. И опять, опять в середине лета смущал и томил тревожный, влюбляющий запах отцветающих лип. Молчаливая задумчивая женщина входила утром в опустелую, гулкую комнату, отворялся облупившийся, когда-то голубой ставень, и прежнее солнце, распахивая стены гостиной, золотыми, зелеными и голубыми отсветами растворялось в воздухе, в темных глазах женщины, в еe странном, вечно ждущем чего-то сердце. Она медлила в этой комнате. Долго стояла у окна, вдыхала влажный и густой запах утренней зелени. Обводила взглядом старые, темно-коричневые, неповоротливые стулья, белую, в серебряно-синих тенях скатерть. Теперь надо было обернуться и посмотреть туда. И она резко, словно только что вспомнив о портрете, поворачивалась к нему. Он все так же висел на затененной стене. Все тем же, прежним сиянием светилось лицо смуглой блестящеглазой девочки с золотым персиком в руках. Она медлительно приближалась к нему, ревниво вглядываясь в живые, карие, неугомонные глаза, в округлые, любовно оглаженные пушистым светом щеки, в алые, готовые рассмеяться губы. Она виновато вбирала голову в плечи, испуганно оборачивалась назад. Но никто не глядел на нее. Только солнце мягко облокачивалось на еe ссутуленные плечи, щекоча и гладя худые бледные щеки. И она благодарно и тихо кивала ему. (Д. Голубков.) VI. Работа с текстом. – Каков тип текста? – О чем текст? – Вспомните, как строится описание действия. Чтение по абзацам, выявление микротемы каждого абзаца. – Составьте и запишите цепочку действий героини данного отрывка. (По аналогии с текстом о Рахманинове – «немой» диктант: Входила в комнату – отворяла ставень – долго стояла у окна – обводила взглядом комнату – резко поворачивалась к портрету – приближалась к нему – вбирала голову в плечи и оборачивалась назад – тихо кивала солнцу.) – Какое настроение создалось у вас при чтении данного текста? – Как бы вы могли озаглавить текст? – Почему слово портрет является ключевым в тексте? – Как вы думаете, почему женщине было так трудно смотреть на портрет? – Что произошло с усадьбой за долгие годы? – Изменился ли портрет девочки? – Какова основная мысль текста? – Почему автор противопоставляет портрет старому обветшалому дому? – Какой «след» вы заметили в этом отрывке? (Память.) – Для чего автор использует в этом отрывке столько наречий? Какую роль играют наречия в описании действия? В словах, записанных на доске, обозначьте орфограммы (один ученик – у доски, остальные – в тетрадях), устно объясните условия выбора. Темно(коричневые); коло(н,нн)ы; чего(то); затемне(н,нн)ой; бл..годарно; деревя(н,нн)ому; гости(н,нн)ой; пр..ближалась; блестящ..(глазой); (не)угомо(н,нн)ые; оглаже(н,нн)ые. VII. Повторное чтение текста, начиная с III абзаца. VIII. Работа над изложением в черновиках: описание действий героини. Ход урока 99 I. Организационный момент. II. Чтение текста третий раз (с III абзаца). III. Проверка и корректирование работ учащимися. IV. Запись изложения в тетрадь для творческих работ. Домашнее задание: повторить морфологический разбор категории состояния; отвечать на контрольные вопросы на с. 132. -------------------------------- Урок 100 повторение темы «категория состояния» Цели: повторить категорию состояния; повторить разряды наречий; познакомить с композиционной схемой сочинения-рассуждения; учить отличать слова категории состояния в сравнительной степени от наречий и кратких прилагательных. Ход урока I. Организационный момент. II. Повторение темы. 1. Контрольные вопросы: – Что называется категорией состояния? – Чем отличаются слова категории состояния от наречий? Примеры привести. 2. Запись текста под диктовку. К ОТТЕПЕЛИ Заморгал ветер мохнатыми ресницами снежинок. Замельтешило, зарябило в глазах. Пропал и дальний лес, прибрежные кусты с чернеющей точкой вороньего гнезда, не виден стал Алатырь. Снег шел долго. Потом так же быстро, как и начался, прекратился. Мороза почти не чувствовалось. Будто теплом потянуло от снега. Я протянул руку, дотянулся до снежной поверхности и действительно сначала почувствовал жжение. Но потом на душе стало как-то зябко и неуютно. На теплой ладони снег быстро таял и скатывался водяными горошинками. Это была сила весеннего ручья, маленькие нежные капли. (Ф. Нестеров.) 3. Беседа по вопросам. – Как вы объясните название текста? – Перечислите средства художественной выразительности. – Найдите в тексте слова категории состояния, подчеркните их как члены предложения, надпишите, какое состояние они обозначают. 4. Выполните морфологический разбор слов категории состояния. 5. Работа с текстом упражнения 283. – Какова основная мысль текста? – Кто стоял у истоков сравнительно-исторического изучения славянских языков? – Обоснуйте, в чем заслуги Александра Христофоровича Востокова. – Каков будет тип текста вашего обоснования? (Рассуждение.) – Составление композиционной схемы текста-рассуждения. Запись на доске и в тетрадях: 1. Тезис (основное положение). 2. Доказательства (аргументы): – во-первых, … – во-вторых, … 3. Выводы. – Перескажите текст упражнения 283 по плану, сформулировав его основную мысль: «Научные интересы А. Х. Востокова». 6. Укажите, какой частью речи является слово в сравнительной степени (прилагательное, наречие, категория состояния). – На утре дней все ярче и чудесней мечты и сны в груди моей росли. – И земля стала меньше, компактнее. – И ему хорошо с ней, лучше, интереснее. – Порой друзья страшнее, чем враги. – Веселее в селе, когда нет заколоченного дома. (Упражнение взято из учебника П. А. Леканта «Сборник упражнений по современному русскому языку». – М.: «Дрофа», 2000.) Домашнее задание: повторить самостоятельные и служебные части речи; из учебника литературы (художественных текстов) выпишите предложения со словами категории состояния. |