В истории развития экологии можно выделить три основных этапа

Скачать 181.92 Kb. Скачать 181.92 Kb.

|

|

8. Гипотеза незаменимости фундаментальных факторов (В. Р. Вильямсон) – полное отсутствие в среде полное отсутствие в среде фундаментальных экологических факторов (физиологически необходимых; например, света, воды, углекислого газа, питательных веществ) не может быть компенсировано (заменено) другими факторами. 7. Адаптации организмов к условиям среды Адаптации –различные приспособления к среде обитания, выработавшиеся у организмов в процессе эволюции. Адаптации проявляются на разных уровнях организации живой материи: от молекулярного до биоценотического. Способность к адаптации – одно из основных свойств живой материи, обеспечивающее возможность ее существования. Адаптации развиваются под действием трех основных факторов: наследственность, изменчивость и естественный (а также искусственный) отбор. Существуют три основных пути приспособления организмов к условиям окружающей среды: активный путь, пассивный путь и избегание неблагоприятных воздействий. Активный путь –усиление сопротивляемости, развитие регуляторных процессов, позволяющих осуществлять все жизненные функции организма, несмотря на отклонения фактора от оптимума. Например, поддержание постоянной температуры тела у теплокровных животных (птиц и млекопитающих), оптимальной для протекания биохимических процессов в клетках. Избегание неблагоприятных воздействий –выработка организмом таких жизненных циклов и поведения, которые позволяют избежать неблагоприятных воздействий. Например, сезонные миграции животных. Пассивный путь –подчинение жизненных функций организма изменению факторов среды Покой может быть разным по глубине и продолжительности, многие функции организма при этом ослабевают или не выполняются совсем, так как уровень обмена веществ падает под влиянием внешних и внутренних факторов. При глубоком подавлении обмена веществ организмы могут вообще не проявлять видимых признаков жизни. Полная временная остановка жизни получила название анабиоза. В состоянии анабиоза организмы становятся устойчивыми к разнообразным воздействиям. В сухом состоянии, когда в клетках оставалось не более 2% воды в химически связанном виде, такие организмы, как коловратки, тихоходки, мелкие нематоды, семена и споры растений, споры бактерий и грибов выдерживали пребывание в жидком кислороде (-218,4 °С), жидком водороде (-259,4 °С), жидком гелии ( 269,0°С). Всякий обмен веществ прекращен. Анабиоз достаточно редкое явление и является крайним состоянием покоя в живой природе, состояние анабиоза возможно лишь при почти полном обезвоживании организмов. Гораздо шире распространены в природе другие формы покоя, связанные с состоянием пониженной жизнедеятельности в результате частичного угнетения метаболизма. Формы покоя в состоянии пониженной жизнедеятельности делят на гипобиоз (покой вынужденный) и криптобиоз (покой физиологический). При гипобиозеторможение активности, или оцепенение, возникает под прямым давлением неблагоприятных условий (при недостатке тепла, воды, кислорода и т. п.) и прекращается почти сразу после того, как эти условия возвращаются к норме (некоторые морозостойкие виды членистоногих (коллемболы, ряд мух, жужелицы и др.) зимуют в состоянии оцепенения, быстро оттаивая и переходя к активности под лучами солнца, а затем вновь теряют подвижность при снижении температуры). Криптобиоз – принципиально другой тип покоя, он связан с комплексом физиологических перестроек, которые происходят заблаговременно, до наступления неблагоприятных сезонных изменений, и организмы оказываются к ним готовы. Криптобиоз широко распространен в живой природе (характерно, например, для семян растений, цист и спор различных микроорганизмов, грибов, водорослей, спячка млекопитающих, глубокий покой растений). Основные механизмы адаптации на уровне организма: Биохимические адаптации – изменения во внутриклеточных процессах (например, смена работы ферментов или изменение их количества). Морфо-анатомические адаптации –изменения в строении организма . Морфологические адаптации у растений и животных приводят к образованию определенных жизненных форм. Физиологические адаптации –изменения в физиологии организма Этологические (поведенческие) адаптации –изменения в поведении Экологические адаптации характерны для животных. Онтогенетические адаптации – ускорение или замедление индивидуального развития, способствующие выживанию при изменении условий. 8. Популяции и их характеристики Популяция — это совокупность особей одного вида, которые на протяжении многих поколений воспроизводят себя, длительное время занимают определенную территорию, функционируя и развиваясь в одном или нескольких сообществах живых организмов. Каждой популяции свойственны определенные характеристики, с помощью которых можно определить ее состояние. Это плотность, соотношение особей по возрасту и полу, характер распределения в пределах местообитания, тип роста и другие. Численность и плотность популяции Численность популяции — это общее количество особей, относящихся к одной популяции, на определенной территории. Для популяций мелких организмов (особенно водных) численность рассчитывают на определенный объем (воды, почвы, воздуха). Половая и возрастная структуры популяции Соотношение мужского и женского полов в популяции имеет важное экологическое значение. Оно непосредственно связано с потенциалом ее размножения. Очень важным показателем для популяции является ее возрастная структура. Это соотношение численности особей из разных возрастных классов и поколений. Популяция не обязательно должна состоять из особей разного возраста. Например, в популяциях однолетних растений все особи одного возраста. 9. Экологи́ческая ни́ша — место, занимаемое видом в биоценозе, включающее комплекс его биоценотических связей и требований к факторам среды. Термин введён в 1914 году Дж. Гриннеллом и в 1927 году Чарльзом Элтоном. В настоящее время определение Гриннелла принято называть пространственной нишей (по смыслу термин ближе понятию местообитание), а определение Элтона называют трофической нишей (экологическая ниша представляет собой сумму факторов существования данного вида, основным из которых является его место в пищевой цепочке). По Хатчинсону экологическая ниша может быть:

Допущения модели:

Это различие подчёркивает, что межвидовая конкуренция приводит к снижению плодовитости и жизнеспособности и что в фундаментальной экологической нише может быть такая часть, занимая которую вид в результате межвидовой конкуренции не в состоянии больше жить и успешно размножаться. Эта часть фундаментальной ниши вида отсутствует в его реализованной нише. Таким образом, реализованная ниша всегда входит в состав фундаментальной или равна ей. Количество живого вещества природы (для данного геологического периода) есть константа. (Вернадский) 10. Способ графического отображения соотношения различных трофических уровней в экосистеме . Может быть трех типов: 1) пирамида численности - отражает численность организмов на каждом трофическом уровне; 2)пирамида биомассы - отражает биомассу каждого трофического уровня; 3)пирамида энергии — показывает количество энергии, прошедшее через каждый трофический уровень в течение определенного промежутка времени. 11. Экосистема — это функциональное единство живых организмов и среды их обитания. Основные характерные особенности экосистемы — ее безразмерность и безранговость. Замещение одних биоценозов другими в течение длительного периода времени называется сукцессией По размеру Термин «экосистема» применим к взаимодействию биогеоценозов и биотопов различного размера. При этом различают:

По происхождению Экосистемы могут быть естественными (природными) и антропогенными (от греческого слова антропос — человек и генезис — происхождение), созданными человеком. Естественные (природные) — тундра, болота, степи, леса, луга альпийские, пресноводные водоемы, моря, экосистемы подземных вод, экосистемы высокогорных ледников, экосистемы океанических глубин. Естественные экосистемы, как правило, формируются под влиянием природных факторов, хотя человек может оказывать влияние на них. Антропогенные экосистемы: сельскохозяйственные экосистемы, лесные, садовые культуры, морские "огороды", экосистемы биологических очистных сооружений, города и промышленные предприятия, рыборазводные пруды, культуры дождевого червя, плантации шампиньонов. Все они создаются человеком в процессе хозяйственной деятельности. По способу получения энергии

Биома обозначает крупную региональную экосистему, характеризующуюся каким-либо основным типом растительности или другой характерной особенностью ландшафта. Различают наземные биомы (тундра, бореальные хвойные леса, листопадный лес умеренной зоны, степь, саванна, пустыня, вечнозеленый тропический дождевой лес), пресноводные экосистемы (стоячие, текучие, заболоченные), морские экосистемы (пелагические, прибрежные). 12. Биотическая структура экосистемы Экосистема имеет определенную функциональную структуру, включающую группы организмов, различаемые по способу питания – автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы(самопитающие) — организмы, образующие органическое вещество своего тела из неорганических веществ посредством фотосинтеза ихемосинтеза. Фотосинтез осуществляют фотоавтотрофы — все хлорофиллоносные (зеленые) растения и микроорганизмы. Хемосинтез наблюдается у некоторых бактерий, использующих в качестве источника энергии окисление водорода, серы, сероводорода, аммиака, железа. Хемоавтотрофы в природных экосистемах играют относительно небольшую роль, за исключением чрезвычайно важных нитрифицирующих бактерий. Автотрофы составляют основную массу всех живых существ, отвечают за образование всего нового органического вещества в любой экосистеме, являютсяпроизводителями продукции — продуцентами экосистем. -продуценты (создают органическое вещество, потребляемое остальными, автотрофы) Гетеротрофы(питающиеся другими) — организмы, потребляющие органическое вещество других организмов и продуктов их жизнедеятельности (животные, грибы и большая часть бактерий). Гетеротрофы в экосистемах выступают как потребители – консументы и деструкторы – редуценты (разрушители) органических веществ. консументы (потребители органического вещества — травоядные, плотоядные, всеядные) -редуценты(разлагают мертвое органическое вещество до неорганических веществ и возвращают его в нежив. природу) Для поддержания круговорота веществ в экосистеме необходимо соблюдение условий: - наличие запаса неорганических веществ (молекул) в усвояемой форме; - 3 функционально различные экологические группы организмов: (продуцентов, консументов, редуценты). - Детритофа́ги — животные и протисты, которые питаются разлагающимся органическим материалом — детритом. Биотический круговорот веществ и энергии в природных экосистемах Запасы биогенных элементов, из которых строят тела живые организмы, на Земле в целом и на каждом конкретном участке на ее поверхности небезграничны. Лишь система круговоротов могла придать этим запасам свойство бесконечности, необходимое для продолжения жизни. Поддерживать и осуществлять круговорот могут только функционально различные группы организмов. Главный участник биотического круговорота – углерод, как основа органических веществ. 13. Учение Вернадского о биосфере Большие достижения в естественных науках совершил В.И. Вернадский. У него есть множество работ, и он стал основателем биогеохимии – нового научного направления. В его основе лежит учение о биосфере, которое основывается на роли живого вещества в геологических процессах. Сущность биосферы Ученый считал, что биосфера – это организованная сфера планеты, которая находится в контакте с жизнью. На границы и развитие биосферы влияют различные факторы: живое вещество; кислород; углекислый газ; вода в жидком состоянии. Эту среду, в которой сосредоточена жизнь, могут ограничивать высокие и низкие температуры воздуха, минеральные вещества и чрезмерно соленая вода. Основа биосферы – это так называемое живое вещество, под которым понимается совокупность живых существ, которые взаимодействуют с неживым костным веществом. Также в биосфере есть биогенное вещество, которое создается с помощью живых организмов, а это преимущественно горные породы и минералы. Также в биосферу входит биокосное вещество, произошедшее вследствие взаимосвязи живых существ и косных процессов. Основные положения учения о биосфере Ключевые положения учения Вернадский изложил в работах «Биосфера», «Область жизни», «Биосфера и космос». Ученый обозначил границы биосферы, включив в нее всю гидросферу вместе с океаническими глубинами, земную поверхность (верхний слой литосферы) и часть атмосферы до уровня тропосферы. Биосфера является целостной системой. Если один из ее элементов погибнет, то биосферная оболочка разрушится. Вернадский первый из ученых, кто стал употреблять понятие «живое вещество». Жизнь он определял как фазу развития материи. Именно живые организмы подчиняют себе другие процессы, которые происходят на планете. Характеризируя биосферу, Вернадский утверждал следующие положения: биосфера является организованной системой; живые организмы являются доминирующим фактором на планете, и они сформировали современное состояние нашей планеты; на земную жизнь оказывает влияние космическая энергия Таким образом, Вернадский заложил основы биогеохимии и учений о биосфере. Многие его утверждения актуальны на сегодняшний день. Современные ученые продолжают изучать биосферу, но они также уверенно опираются на учение Вернадского. Жизнь в биосфере распространена везде и всюду обитают живые организмы, которые за пределами биосферы существовать не могут. 14. Структура биосферы:

Слои биосферы: Аэросфера Субстратом для жизни в атмосфере микроорганизмов (аэробионтов) служат водные капельки — атмосферная влага, источником энергии — солнечная энергия и аэрозоли. Примерно от верхушек деревьев до высоты наиболее частого расположения кучевых облаков простирается тропобиосфера (с тропобионтами; это пространство — более тонкий слой, чем тропосфера). Геосфера Геобиосферу населяют геобионты, субстратом, а отчасти и средой жизни для которых служит земная твердь. Геобиосфера состоит из области жизни на поверхности суши — террабиосферы (с террабионтами), разделяемой на фитосферу (от поверхности земли до верхушек деревьев) и педосферу (почвы и подпочвы; иногда сюда включают всю кору выветривания) и жизнь в глубинах Земли — литобиосферу (с литобионтами, живущими в порах горных пород, главным образом в подземных водах). Гидросфера Гидробиосфера — весь глобальный слой воды (без подземных вод), населённый гидробионтами — распадается на слой континентальных вод — аквабиосферу (с аквабионтами) и область морей и океанов — маринобиосферу (с маринобионтами). Выделяют 3 слоя — относительно ярко освещённую фотосферу, всегда очень сумеречную дисфотосферу (до 1 % солнечной инсоляции) и слой абсолютной темноты — афотосферу. 15. Способы питания живых организмов Автотрофы Автотрофы никого не едят, органические вещества делают сами из неорганических.

Сходство и различие фотосинтеза и хемосинтеза

Гетеротрофы Гетеротрофы получают органические вещества в готовом виде, с пищей. К гетеротрофам относятся животные, грибы и большинство бактерий. Способы питания гетеротрофов 1. Хищники – убиваю жертву, а затем съедают (лев, щука, оса). 2. Паразиты – поедают живую жертву (вирус гриппа, туберкулёзная палочка, дизентерийная амеба, аскарида и т.п.) 3. Cапрофиты (сапротрофы) – питаются мертвыми организмами (личинки мясных мух, плесневые грибы, бактерии гниения). 4. Cимбионты – получают питание от другого организма на взаимовыгодной основе. Например:

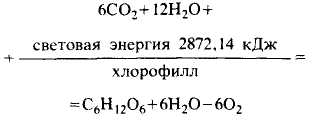

16. Трофические цепи и сети. Основные определения. Одним из наиболее существенных свойств экосистем является наличие в них пищевых цепей и сетей. Трофическая (пищевая) цепь – последовательность видов организмов, отражающая движение в экосистеме органических веществ и заключенной в них биохимической энергии в процессе питания организмов. Термин происходит от греч. трофе – питание, пища. Для дальнейшего изучения рассмотрим следующие термины: продуценты, консументы и редуценты. Продуценты (– организмы, производящие органические вещества из неорганических соединений. Продуцентами в экосистеме являются автотрофные организмы, преобразующие путем фотосинтеза внешнюю (солнечную) энергию в биохимическую энергию, заключенную в органическом веществе. Примерами продуцентов в наземных экосистемах являются растения. Фитопланктон – мельчайшие водоросли – является другим примером продуцентов, характерных для морских и вообще водных экосистем. Консументы – это организмы, питающиеся органическим веществом, произведенным другими организмами (продуцентами). Такими организмами в экосистеме являются гетеротрофы. Различают консументы 1-го и 2-го порядков.Консументы 1-го порядка – растительноядные организмы (например, овца, заяц).Консументы 2-го порядка – плотоядные, которые строят свои белки из белков растительного и животного происхождения (хищники). Редуценты – организмы (главным образом, бактерии, грибы и др.), превращающие органические остатки в неорганические вещества (минерализация). Синоним термина – деструкторы (от англ. to destruct – разлагать). Трофические (пищевые) уровни. В любой экосистеме можно выделить несколько трофических уровней или звеньев. Первый уровень представлен продуцентами, а второй и последующий уровни – консументами. Последний уровень в основном образуется микроорганизмами и грибами, питающимися мертвым органическим веществом (редуцентами). Их основная функция в экосистеме – разложение органического вещества до исходных минеральных элементов. Взаимосвязанный ряд трофических уровней и представляет цепь питания, или трофическую цепь. Важно подчеркнуть, что цепь питания не всегда может быть полной. Во-первых, в ней могут отсутствовать продуценты (растения). Такие цепи питания характерны для сообществ, формирующихся на базе разложения животных или растительных остатков, например, накапливающихся в лесах на почве (лесная подстилка). Во-вторых, в цепях питания могут отсутствовать (либо находится в очень малом количестве) гетеротрофы (животные). Например, в лесах отмирающие растения или их части (ветви, листья и др.), т.е. продуценты, сразу включаются в звено редуцентов. Виды трофических цепей. Трофические цепи в зависимости от числа уровней подразделяются на простые и сложные (многоуровневые) цепи. Примером простой цепи, в которой представлены все три вида уровней (продуцент, консумент и редуцент), может служить следующая последовательность организмов: 17. Принципы функционирования экосистем Основные структурные черты экосистем определяют три основных условия или принципа функционирования экосистем: 1) наличие потока солнечной энергии; 2) существование круговорота биологического вещества; 3) снижение биомассы при повышении трофического уровня 18. Круговорот веществ в природе Геологический круговорот (большой круговорот веществ в природе) – круговорот веществ, движущей силой которого являются экзогенные и эндогенные процессы. К эндогенным процессам относятся: тектонические движения, землетрясения, магнетизм. К экзогенным процессам относятся геологическая деятельность атмосферы, гидросферы, а также живых организмов. Крупнейшие формы рельефа (материки и океанические впадины) и крупные формы (горы и равнины) образовались за счет эндогенных процессов, а средние и мелкие формы рельефа (речные долины, холмы, овраги), наложенные на более крупные формы, - за счет экзогенных процессов. Таким образом, геологический круговорот веществ протекает без участия живых организмов и осуществляет перераспределение вещества между биосферой и более глубокими слоями Земли. Биологический круговорот (малый круговорот веществ в биосфере) – Круговорот веществ, движущей силой которого является деятельность живых организмов. Главным источником энергии круговорота является солнечная радиация, которая порождает фотосинтез. С появлением человека возник антропогенный круговорот – круговорот веществ, движущей силой которого является деятельность человека. В нем можно выделить две составляющие: биологическую, связанную с функционированием человека как живого организма, и техническую, связанную с хозяйственной деятельностью людей. Геологические и биологический круговороты в значительной степени замкнуты, чего нельзя сказать об антропогенном круговороте. Незамкнутость антропогенного круговорота приводит к истощению природных ресурсов и загрязнению природной среды. Именно они являются основной причиной всех экологических проблем человечества. 19. Кругооборот воды. Влага испарившись с поверхности океана конденсируется в атмосфере и в виде осадков выпадает на сушу или обратно в океан. При попадании на сушу она возвращается в океан в виде поверхностного и подземного стоков. Кругооборот углерода. В круговороте углерода, точнее, наиболее подвижной его формы – углекислого газа – четко прослеживается его перемещение по трофическим цепям: продуценты, улавливающие углерод в составе углекислого газа при фотосинтезе, консументы – поглощающие углерод в составе органических веществ, составляющих тела продуцентов и консументов более низших порядков, редуцентов – возвращающих углерод вновь в круговорот. Кругооборот азота. Охватывает все области биосферы. Запасы азота в атмосфере неисчерпаемы (78%), но поглощение его растениями ограниченно, т.к. они усваивают азот только в форме соединений с углеродом и кислородом. Усваивать азот из воздуха могут азотофиксирующие клубеньковые бактерии, являющиеся симбионтами бобовых культур и обитающие в клубеньках на корнях последних. Редуценты (деструкторы) – почвенные бактерии – постепенно разлагают белковые вещества отмерших организмов и превращают их в аммонийные соединения, нитраты и нитриты. Часть нитратов попадает в процессе круговорота в подземные воды, загрязняя их. Азот в форме нитратов и нитритов может усваиваться растениями и передаваться по пищевым цепям. Азот возвращается в атмосферу вместе с газами, выделяемыми при гниении. Кругооборот серы и фосфора. Не менее важны кругообороты серы и фосфора, но они менее совершенны, т.к. основная масса данных элементов содержится в резервном фонде земной коры, в недоступном фонде. Это типичные осадочные биогеохимические циклы. Такие циклы очень зависимы от внешних воздействий и легко нарушаются, поскольку часть вещества выводится из круговорота. Возврат веществ в круговорот возможен только в результате геологических процессов или путем извлечения живым веществом биофильных компонентов. Фосфор содержится в горных породах, образовавшихся в прошлые геологические эпохи. В биогеохимический круговорот он может попасть в случае подъема этих пород из глубины земной коры на поверхность земли в зону выветривания. Эрозионными процессами он выносится в море в виде апатита. Общий круговорот фосфора можно подразделить на две часть: водную и наземную. В водных экосистемах он усваивается планктоном и передается по трофической цепи до консументов 3-го порядка – морских птиц. Их экскременты (гуано) вновь попадают в море и вступают в круговорот или накапливаются на берегу и затем смываются в море с осадками. Из отмирающих животных фосфор частично попадает по трофическим цепям в круговорот, а частично скелеты достигают больших глубин и заключенный в них фосфор снова попадает в осадочные породы. В наземных экосистемах фосфор извлекается из почвы растениями и далее распространяется по трофической цепи. В почву он возвращается или с экскрементами или после отмирания животных. Теряется фосфор из почв в результате водной эрозии. Повышенное содержание фосфора в водных путях вызывает бурное увеличение биомассы водных растений, «цветение» водоемов, их эвтрофикацию. Большая часть фосфора уносится в море и там осаждается, выводясь из круговорота на долгие годы. 20. Фотоси́нтез — процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл у бактерий и бактериородопсин у архей). В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция — совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндергонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества  21. Приро́дные ресу́рсы — совокупность объектов и систем живой и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие человека и используемые им в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества. Классификация По происхождению:

По видам хозяйственного использования:

По виду исчерпаемости:

По степени заменимости:

По критерию использования:

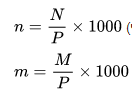

22. Ресурсообеспеченность соотношение между величиной природных ресурсов и размера ми их использования. Выражается либоколичеством лет, на которые должно хватить данного ресурса, либо его запасами на душу населения. Например, мировые запасы топлива превышают 12,5 трлн т. Это значит, что их может хватить более чем на1000 лет при современном уровне добычи. Но с учетом доступных запасов и постоянного роста потребленияобеспеченность сократится в несколько раз. Обеспеченность пахотными землями на душу населения (в га):Россия — 0,9, США — 0,8, Индия — 0,2, ФРГ — 0,1. 23. Населе́ние Земли — непрерывно возобновляющаяся в процессе воспроизводства совокупность людей (население), живущих на Земле в целом. На начало июля 2017 года численность населения Земли превысила, по оценкам, 7,55 млрдчеловек[1]. Примерную расчётную численность населения мира в текущий момент можно увидеть на сайте Worldometers — real time world statistics. Вплоть до 1970-х годов численность населения мира росла по гиперболическому закону; с 1990 года наблюдается замедление темпов роста населения Земли[2], в 1990 году прирост составил 87,4 млн. Тем не менее численность населения в абсолютном выражении продолжает быстро увеличиваться (в 2002 году — на 74 млн, в 2014-м — на 87 млн[3]), хотя относительный прирост в 2000-х годах сократился почти вдвое по сравнению с показателем 1963 года, когда он достиг пикового значения (2,2 % в год)[4]. По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет[5]. В 2009 году впервые за всю историю человечества численность городского населения сравнялась с численностью сельского, составив 3,4 млрд человек[6]. И далее ожидается, что всё большая часть мирового населения будет представлена горожанами (то есть городское население продолжит расти быстрее, чем население мира в целом), что подтверждается и последними (на 2013 год) данными[5]. В 2010 году около 60 % населения мира проживало в Азии, 15,5 % в Африке, 10,4 % в Европе. В 2050 году, по среднему варианту прогноза ООН, свыше половины населения мира будет проживать в Азии, 25 % — в Африке, 8,2 % — в Латинской Америке, 7,4 % в Европе, 4,7 % в Северной Америке[7]. В начале 2014 года на 47-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию в докладе генерального секретаря ООН Пан Ги Муна было заявлено, что численность населения Земли достигла 7,2 млрд человек[5]. Учёные из ООН и Вашингтонского университета утверждают, что население Земли к 2100 году составит 11 миллиардов человек[8]. Самое крупное в мире государство по численности населения — Китай, после 2025 года, возможно, его догонит Индия; до 1991 года третьим по численности населения был Союз Советских Социалистических Республик, после его распада третьими стали США, которые после 2006 года имели население около 300 млн чел. (больше, чем страны СНГ вместе взятые); Индонезия, Бразилия занимают четвёртое и пятое место по численности населения; Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Россия занимают шестое, седьмое, восьмое и девятое места соответственно 24. Демографические показатели статистические показатели, характеризующие состояние населения и его воспроизводство. К ним относятсяпоказатели естественного движения населения — рождаемость, смертность (общая, младенческая, попричинам смерти), средняя продолжительность предстоящей жизни. Д. п. являются также численность иструктура населения, плотность населения, уровень образования, этническая структура, семейная структура. Коэффициенты рождаемости и смертности{\displaystyle m={\frac {M}{P}}\times 1000}  M{\displaystyle M} — число смертей за данный год; {\displaystyle N} N— число рождений за данный год; {\displaystyle P} P— средняя численность населения за год 25.

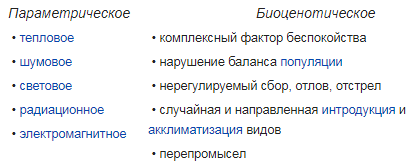

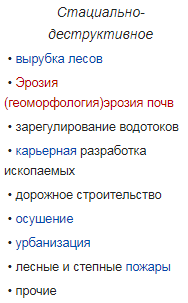

Загрязнения окружающей среды    26. Атмосфе́ра Земли — газовая оболочка, окружающая планету Землю, одна из геосфер. Внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью космического пространства. Состав: Азот Кислород Аргон и другое в-ва Слои: |