В истории развития экологии можно выделить три основных этапа

Скачать 181.92 Kb. Скачать 181.92 Kb.

|

1. 1.В истории развития экологии можно выделить три основных этапа. Первый этап - зарождение и становление экологии как науки (до 60-х гг. ХIХ в.). На этом этапе накапливались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их обитания, делались первые научные обобщения. В ХVII-ХVIII вв. экологические сведения составляли значительную долю во многих биологических описаниях. Элементы экологического подхода содержались в исследованиях русских ученых И. И. Лепехина, А. Ф. Миддендорфа, С. П. Крашенникова, французского ученого Ж. Бюффона, шведского естествоиспытателя К. Линнея, немецкого ученого Г. Йегера и др. В этот же период Ж. Ламарк и Т. Мальтус впервые предупреждают человечество о возможных негативных последствиях воздействия человека на природу. Второй этап - оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний. Начало этапа ознаменовалось выходом работ русских ученых К. Ф. Рулье, Н. А. Северцова, В. В. Докучаева, впервые обосновавших ряд принципов и понятий экологии, которые не утратили своего значения и до настоящего времени. Не случайно поэтому американский эколог Ю. Одум считает В. В. Докучаева одним из основателей экологии. В конце 70-х гг. ХIХ в. немецкий гидробиолог К. Мебиус вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном сочетании организмов в определенных условиях среды. Неоценимый вклад в развитие основ экологии внес Ч. Дарвин, вскрывший основные факторы эволюции органического мира. То, что Ч. Дарвин называл «борьбой за существование», с эволюционных позиций можно трактовать как взаимоотношение живых существ с внешней, абиотической средой и между собой, т. е. с биотической средой. Немецкий биолог-эволюционист Э. Геккель первый понял, что это самостоятельная и очень важная область биологии, и назвал ее экологией. В своем капитальном труде «Всеобщая морфология организмов» он писал: «Под экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей его средой, как органической, так и неорганической, и прежде всего - его дружественных или враждебных отношений с теми животными и растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт. Одним словом, экология - это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Дарвин назвал «условиями, порождающими борьбу за существование». 2. Задачи экологии Задачи экологии весьма многообразны. В теоретическом плане к ним относятся:

Основные прикладные задачи, которые экология должна решать в настоящее время, следующие:

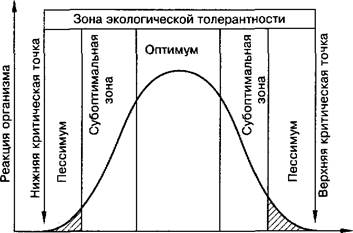

Стратегической задачей экологии считается развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы. Таким образом, экология становится одной из важнейших наук будущего. 3. Среда обитания живых организмов Водная среда Наземно-воздушная среда Почвенная среда Организменная 4. Экологические факторы –это отдельные элементы среды обитания, которые воздействуют на организмы. Каждая из сред обитания отличается особенностями воздействия экологических факторов. По природе экологические факторы делят на абиотические, биотические и антропогенные. Абиотические факторы –компоненты неживой природы, прямо или косвенно воздействующие на организм. Их делят на следующие группы: – климатические факторы (свет, температура, влажность, ветер, атмосферное давление и др.); – геологические факторы (землетрясения, извержения вулканов, движение ледников, радиоактивное излучение и др.); – орографические факторы, или факторы рельефа – эдафические, или почвенно-грунтовые, факторы – гидрологические факторы (течение, соленость, давление и др.). Иначе абиотические факторы делят на физические и химические. Биотические факторы –воздействие на организм других живых организмов. В зависимости от вида воздействующего организма их разделяют на две группы: – внутривидовые, или гомотипические – это влияние на организм особей этого же вида – межвидовые, или гетеротипические - это влияние на организм особей других видов В зависимости от принадлежности к определенному царству биотические факторы подразделяют на четыре основные группы: – фитогенные факторы – это влияние на организм; – зоогенные факторы – влияние животных; – микогенные факторы – влияние грибов; – микробогенные факторы – влияние микроорганизмов (вирусов, бактерий, простейших). По типу взаимодействия различают протокооперацию, мутуализм, комменсализм, внутривидовую и межвидовую конкуренции, паразитизм, хищничество, аменсализм, нейтрализм. Антропогенные факторы –деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их При этом различают воздействие человека как биологического организма (потребление пищи, дыхание, выделение и т.д.) и его хозяйственную деятельность (сельское хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт, бытовая деятельность и т. д.). Факторы, связанные с хозяйственной деятельностью человека, называются техногенными. В зависимости от характера воздействий антропогенные факторы делят на две группы: – факторы прямого влияния –это непосредственное (прямое) воздействие человека на организм (скашивание травы, вырубка леса, отстрел животных, отлов рыбы и т. д.); – факторы косвенного влияния – это опосредованное (косвенное) воздействие на организм (загрязнение окружающей среды, разрушение местообитаний, беспокойство и т.д.). В зависимости от последствий воздействия антропогенные факторы делят на следующие группы: – положительные факторы – факторы, которые улучшают жизнь организмов или увеличивают их – отрицательные факторы – факторы, которые ухудшают жизнь организмов или снижают их численность (вырубка деревьев, отстрел животных, разрушение местообитаний и т.д.). Экологические факторы могут оказывать на организм прямое действие и косвенное. Косвенное воздействие осуществляется через другие экологические факторы. Например, высокая температура может вызвать ожог (прямое действие), а может привести к обезвоживанию организма (косвенное воздействие). Разные экологические факторы обладают различной изменчивостью в пространстве и во времени. Одни из них относительно постоянны (например, сила тяготения, солнечная радиация, соленость океана), другие очень изменчивы(например, температура и влажность воздуха, сила ветра). По характеру изменения во времени экологические факторы подразделяют на три группы. Регулярно-периодические факторы –это факторы, меняющие свою силу в зависимости от времени суток, сезона года, ритма приливов и отливов (освещенность, температура, длина светового дня и т.д.). Нерегулярные (непериодические) факторы –это факторы, не имеющие четко выраженной периодичности (наводнение, ураган, землетрясение, извержение вулкана, нападение хищника и т.д.). Направленные факторы –это факторы, действующие на протяжении длительного промежутка времени в одном направлении (похолодание или потепление климата, зарастание водоема, эрозия почвы и т.д.). По характеру ответной реакции организма на воздействие экологического фактора различают следующие группы экологических факторов. Раздражители –факторы, вызывающие биохимические и физиологические изменения (адаптации). Модификаторы –факторы, вызывающие морфологические и анатомические изменения (адаптации). Ограничители –факторы, обусловливающие невозможность существования организма в данных условиях и ограничивающие ареал его распространения. Сигнализаторы –факторы, информирующие об изменении других факторов. По принципу возможности потребления при взаимодействии с организмом экологические факторы подразделяют на ресурсы и условия. Ресурсы –это экологические факторы среды обитания, которые организм потребляет, то есть их количество в результате взаимодействия с организмом может уменьшаться (пища, вода, солнечная энергия, кислород, углекислый газ и т.д.). Условия –это экологические факторы среды обитания, которые организм не потребляет, то есть их количество не уменьшается, но они могут оказывать влияние на организм (температура, влажность, атмосферное давление, гравитационное поле и т.д.). Существуют и другие классификации экологических факторов, в зависимости от положенных в их основу критериев. 5. Биотические факторы среды (факторы живой природы) – это совокупность воздействий, оказываемых на растения другими организмами. Каждое растение существует не изолированно, а во взаимодействии с другими растениями, микроорганизмами, грибами, животными. Соответственно, выделяют фитогенные, микробиогенные, микогенные и зоогенные биотические экологические факторы. Взаимоотношения между организмами разных видов, которые сосуществуют на одной территории, очень разнообразны: они могут быть полезны всем организмам либо только одному из них, быть вредными, т.д. Отличие биотических факторов от абиотических состоит в том, что их воздействие проявляется в виде взаимного влияния живых организмов разных видов друг на друга. Классификация биотических факторов: топические (в зависимости от изменения среды), трофические (по пищевым отношениям между организмами), форические (согласно возможности транспортировки одного организма другим), фабрические (по месту жительства, к примеру, паразита в организме хозяина). Влияние биотических факторов окружающей среды проявляется в виде воздействия разных живых организмов на растения и всех вместе – на окружающее пространство. Взаимодействия между организмами могут быть прямыми и косвенными. Примерами действия биотических факторов на растения, являются нейтрализм, паразитизм, комменсализм, аменсализм, симбиоз, конкуренция, поедание. Понятие «нейтрализм» говорит само за себя, при этом сосуществующие на одной территории организмы не приносят друг другу ни пользы, ни вреда. При паразитизме организмы, принадлежащие к разным видам, сосуществуют антагонистически, то есть паразит, обитая в теле своего хозяина, живет за его счет и наносит ему вред, например, многие бактерии и грибы по отношению к организму человека, некоторых высших растений и животных Комменсализм – это совместное проживание разных организмов, когда один организм, поселяясь внутри тела другого и питаясь за его счет, не причиняет вреда носителю (бактерии в кишечнике человека). Симбиоз – это все формы сожительства организмов разных видов. А взаимовыгодное сосуществование организмов, относящихся к различным видам, называется мутуализм. Конкуренция – это тип взаимодействия, при котором растения одного либо разных видов могут соперничать между собой за ресурсы окружающего пространства – воду, освещение, питательные вещества, местоположение, т.д. 6. Закономерности действия экологических факторов Закон толерантности (закон оптимума или закон В. Шелфорда) – каждый фактор имеет определенные пределы положительного влияния на организмы. Как недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности особей (много «хорошо» – тоже «не хорошо»). Факторы среды имеют количественное выражение. По отношению к каждому фактору можно выделитьзону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности),зону пессимума (зону угнетения) ипределы выносливости организма. Оптимум – такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна. В зоне пессимума жизнедеятельность организмов угнетена. За пределами выносливости существование организма невозможно. Различают нижний и верхний предел выносливости. Способность живых организмов переносить количественные колебания действия экологического фактора в той или иной степени называетсяэкологической валентностью (толерантностью, устойчивостью, пластичностью).  Значения экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называется зоной толерантности. Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными, с узкой – стенобионтными. Организмы, переносящие значительные колебания температуры, называются эвритермными, а приспособленные к узкому интервалу температур – стенотермными. Таким же образом по отношению к давлению различают эври- и стенобатные организмы, по отношению к степени засоления среды – эври- и стеногалинные, по отношению к питанию эври- и стенотрофы (применительно к животным используют термины эври- и стенофаги) и т.д. Экологические валентности отдельных индивидуумов не совпадают. Поэтому экологическая валентность вида шире экологической валентности каждой отдельной особи. Экологические валентности вида к разным экологическим факторам могут существенно отличаться. Набор экологических валентностей по отношению к разным факторам среды составляет экологический спектр вида. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором. 2. Неоднозначность действия фактора на разные функции – каждый фактор неодинаково влияет на разные функции организма. Оптимум для одних процессов может являться пессимумом для других. Так, для многих рыб температура воды, оптимальная для созревания половых продуктов, неблагоприятна для икрометания. 3. Разнообразие индивидуальных реакций на факторы сред – степень выносливости, критические точки, оптимальная и пессимальные зоны отдельных индивидуумов одного вида не совпадают. Эта изменчивость определяется как наследственными качествами особей, так и половыми, возрастными и физиологическими различиями. Например, у бабочки мельничной огневки – одного из вредителей муки и зерновых продуктов – критическая минимальная температура для гусениц -7 °С, для взрослых форм -22 °С, а для яиц -27 °С. Мороз в -10 °С губит гусениц, но не опасен для имаго и яиц этого вредителя. Следовательно, экологическая валентность вида всегда шире экологической валентности каждой отдельной особи. 4. Относительная независимость приспособления организмов к разным факторам – степень выносливости к какому-нибудь фактору не означает соответствующей экологической валентности вида по отношению к остальным факторам. Например, виды, переносящие широкие изменения температуры, совсем не обязательно должны также быть приспособленными к широким колебаниям влажности или солевого режима. Эвритермные виды могут быть стеногалинными, стенобатными или наоборот. 5. Несовпадение экологических спектров отдельныхвидов – каждый вид специфичен по своим экологическим возможностям. Даже у близких по способам адаптации к среде видов существуют различия в отношениях к каким либо-либо отдельным факторам. 6. Взаимодействие факторов – оптимальная зона и пределы выносливости организмов по отношению к какому-либо фактору среды могут смещаться в зависимости от того, с какой силой и в каком сочетании действуют одновременно другие факторы. Например, жару легче переносить в сухом, а не во влажном воздухе. Угроза замерзания значительно выше при морозе с сильным ветром, чем в безветренную погоду. 7. Закон минимума (закон Ю. Либиха или правило ограничивающих факторов) – возможности существования организмов в первую очередь ограничивают те факторы среды, которые наиболее удаляются от оптимума. Если хотя бы один из экологических факторов приближается или выходит за пределы критических величин, то, несмотря на оптимальное сочетание остальных условий, особям грозит гибель. Так, продвижение вида на север может лимитироваться (ограничивается) недостатком тепла, в аридные районы – недостатком влаги или слишком высокими температурами. Выявление ограничивающих факторов очень важно в практике сельского хозяйства. |