В истории развития экологии можно выделить три основных этапа

Скачать 181.92 Kb. Скачать 181.92 Kb.

|

Пограничный слой атмосферыНижний слой тропосферы (1—2 км толщиной), в котором состояние и свойства поверхности Земли непосредственно влияют на динамику атмосферы. Тропосфера[Её верхняя граница находится на высоте 8—10 км в полярных, 10—12 км в умеренных и 16—18 км в тропических широтах; зимой ниже, чем летом. Нижний, основной слой атмосферы содержит более 80 % всей массы атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного пара. В тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты со средним вертикальным градиентом 0,65°/100 метров. СтратосфераСлой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от минус 56,5 до +0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой. В середине XIX века полагали, что на высоте 12 км (6 тыс. туазов) заканчивается атмосфера Земли (Пять недель на воздушном шаре, 13 гл). В стратосфере располагается озоновый слой, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения. МезосфераМезосфера начинается на высоте 50 км и простирается до 80—90 км. Температура с высотой понижается со средним вертикальным градиентом (0,25—0,3)°/100 м. Основным энергетическим процессом является лучистый теплообмен. Сложные фотохимические процессы с участием свободных радикалов, колебательно возбуждённых молекул и так далее. обусловливают свечение атмосферы. ТермосфераВерхний предел — около 800 км. Температура растёт до высот 200—300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего остаётся почти постоянной до больших высот. Под действием солнечной радиации и космического излучения происходит ионизация воздуха («полярные сияния») — основные области ионосферы лежат внутри термосферы. На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород. Верхний предел термосферы в значительной степени определяется текущей активностью Солнца. 27. Нормирование качества атмосферного воздуха – необходимость, обусловленная целым рядом экологических проблем. атмосфера важна не только для жизни человека, она поддерживает множество природных и климатических процессов – регулирует тепловой режим, предохраняет Землю от остывания или перегрева, защищает планету от ультрафиолета и космических рентгеновских лучей. Критерии качества атмосферного воздуха Контроль качества атмосферного воздуха осуществляется по специальным критериям. Критерии – это гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха, предельно допустимые концентрации (ПДК). Для каждого загрязнителя есть научно обоснованный допустимый предел. Основные нормы были разработаны во времена СССР. Сейчас, при необходимости, списки дополняются. В списке ПДК содержится более 400 отдельных веществ или их комбинаций. Для каждого вещества установлен класс опасности (от 1 до 4). Для основных загрязняющих веществ рассчитывают три типа ПДК: ПДК рабочей зоны. Среднесуточная ПДК для воздуха в жилых районах. Максимальная разовая ПДК. ПДК рабочей зоны измеряется в миллиграммах на кубический метр и показывает допустимую концентрацию вещества в рабочей зоне. Нормативы установлены таким образом, чтобы исключить вред здоровью. При подборе значения ПДК оценивали, в том числе, долговременные эффекты на здоровье. ПДК рабочей зоны установлен для производств, на которых сотрудники работают 8 часов в смену. Если рабочий день другой продолжительности, то может потребоваться пересчет. При соблюдении нормы санитарная обстановка по качеству воздуха будет безвредной для здоровья персонала. Среднесуточная ПДК – максимально возможная средняя концентрация при замерах в течение суток. С точки зрения гигиенистов, это важнейший норматив качества атмосферного воздуха. Максимальная разовая ПДК – это предел допустимой концентрации при разовом замере. Характеризуется тем, что при соблюдении норм, воздух безопасен для вдыхания в течение 30 минут. 28. Источники загрязнения окружающей среды можно классифицировать: – по происхождению – искусственные (антропогенные) и естественные (природные). Естественные загрязнения возникают в результате мощных природных процессов (извержения вулканов – пыль, газы; лесные пожары – пыль, дым, газы; пыльные бури – пыль) без какоголибо влияния человека. Антропогенные загрязнения являются результатом деятельности человека и по масштабам загрязнения подразделяются на локальные, региональные и глобальные. Антропогенные источники загрязнения делятся на группы: промышленные предприятия, транспорт, бытовое и коммунальное хозяйство. Промышленные источники загрязнения, в свою очередь, подразделяются по отраслям, а также по ингредиентам. – по месту поступления – континентальные, морские и атмосферные; – по временному признаку (длительности) подразделяются надолговременные, постоянные, периодические, эпизодические, разовые, случайные и мгновенные; – по пространственновременному признаку – фиксированные и нефиксированные. При воздействии производства на природную среду разделяют такие понятия, как: – источник загрязнения атмосферы – это объект, от которого загрязняющее вещество поступает в атмосферу, т.е. предприятие, производство, технологический процесс. источник выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух (источник выделения) – объект, в котором происходит образование загрязняющих веществ (технологическая установка, устройство, аппарат, склад сырья) Технологические выбросы вредных веществ – это кратковременное или за определенное (час, сутки) время поступление в окружающую среду загрязняющих веществ. Различают выброс (сброс) от отдельного источника и суммарный выброс на площади предприятия, города, государства Источники загрязнения атмосферы выбросами: 1. По назначению: а) технологические, содержащие хвостовые газы после установок улавливания (рекуперации, абсорбции и т.д.); б) вентиляционные выбросы – местные отсосы, вытяжки. 2. По месту расположения или по высоте (в зависимости от высоты устья источника выброса над уровнем земли): а)незатененные или высокие (высокие трубы 50 м и более, точечные источники, удаляющие загрязнения на высоту, превышающую высоту здания в 2,5 и более раз); б) затененные или низкие (низкие от 2 до 10 м, т.е. расположенные на высоте, в 2,5 раза меньшей высоты здания); в) наземные (менее 2 м) – находящиеся у земной поверхности (открытое технологическое оборудование, колодцы производственной канализации и т.д.) 3. По организации выбросов (геометрической форме): а) точечные (трубы, шахты, вентиляторы); б) линейные (аэрационные фонари, близко расположенные трубы одного класса высоты, технологические линии); в) поверхностные. 4. По режиму работы: непрерывного и периодического действия, залповые и мгновенные. Залповый выброс загрязняющих веществ – резкое краткосрочное повышение величины массового выброса от источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 5. По дальности распространения: внутриплощадные, т.е. создающие высокие концентрации только на территории промышленной площадки, а в жилых районах не дающие ощутимых загрязнений (для таких выбросов предусматривается санитарнозащитная зона достаточных размеров); внеплощадные, когда выбрасываемые загрязнения способны создать высокие концентрации на территории жилой застройки. 29. Промышленные выбросы можно классифицировать: 1) По организации отвода и контроля. a) Организованный (выброс через специально созданные газоходы, воздуховоды и шахты). b) Неорганизованный. 2) По температуре. a) Нагретые выбросы (когда температура выбросов больше температуры окружающей среды). b) Холодные выбросы (когда температура выбросов равна температуре окружающей среды). 3) По признаку очистки. a) Выбросы без очистки (организованные или неорганизованные). b) Выбросы после очистки (организованные). 4) Выбросы делятся на первичные и вторичные. a) Первичные (поступают непосредственно от источника выброса). b) Вторичные (продукты преобразования первичных в атмосфере). 30. Источники загрязнения Основными источниками загрязнения атмосферы являются:

По составу антропогенные источники загрязнения атмосферы также можно разделить на несколько групп:

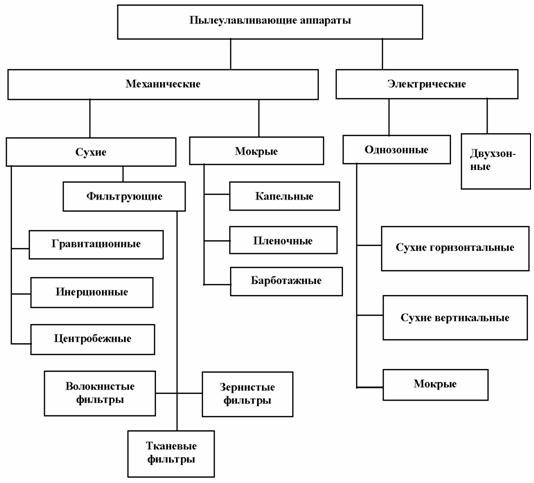

31. В целях защиты атмосферы от загрязнения применяют следующие экозащитные мероприятия: – экологизация технологических процессов; – очистка газовых выбросов от вредных примесей; – рассеивание газовых выбросов в атмосфере; – соблюдение нормативов допустимых выбросов вредных веществ; – устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные решения и др. 32. Отходящие газы промышленности, содержащие взвешенные твердые или жидкие частицы, представляют собой двухфазные системы, в которых сплошной фазой являются газы, а дисперсной – твердые частицы или капельки жидкости. Такие аэродисперсные системы называют аэрозолями, которые в свою очередь разделяют на пыли, дымы и туманы. Пыли содержат твердые частицы размером от 1 (по некоторым источникам, от 5) до 500 мкм; дымы – от 0,1 до 1 (по некоторым источникам, до 5) мкм. Туманы состоят из капелек жидкости размером 0,03–5 мкм и образуются в результате конденсации паров или при распылении жидкости в газе. В технике выделения дисперсной фазы из газовых потоков применяется большое число аппаратов, отличающихся друг от друга как по конструкции, так и по принципу осаждения взвешенных частиц. По способу улавливания пыли их обычно подразделяют на аппараты сухой, мокрой и электрической очистки газов. В основе работы сухих пылеуловителей лежат гравитационные, инерционные и центробежные механизмы осаждения. Самостоятельную группу аппаратов сухой очистки составляют пылеуловители фильтрационного действия. В основе работы мокрых пылеуловителей лежит контакт запыленных газов с промывной жидкостью; при этом осаждение частиц происходит на капли, поверхность газовых пузырей или пленку жидкости. В электрофильтрах осаждение частиц пыли происходит за счет сообщения им электрического заряда 33.  34. В технике выделения дисперсной фазы из газовых потоков применяется большое число аппаратов, отличающихся друг от друга как по конструкции, так и по принципу осаждения взвешенных частиц. По способу улавливания пыли их обычно подразделяют на аппараты сухой, мокрой и электрической очистки газов. В основе работы сухих пылеуловителей лежат гравитационные, инерционные и центробежные механизмы осаждения. Самостоятельную группу аппаратов сухой очистки составляют пылеуловители фильтрационного действия. В основе работы мокрых пылеуловителей лежит контакт запыленных газов с промывной жидкостью; при этом осаждение частиц происходит на капли, поверхность газовых пузырей или пленку жидкости. В электрофильтрах осаждение частиц пыли происходит за счет сообщения им электрического заряда 35. По степени очистки воздуха от пыли принято различать: очистку грубую ( задерживается пыль размером более 100 мкм); среднюю, при которой в основном улавливаются пылинки размером 10 - 100 мкм, а остаточное пылесодержание в очищенном воздухе не более допускаемого при выбросе в атмосферу, и тонкую, когда преимущественно задерживаются частицы размером менее 10 мкм, а остаточное содержание пыли в очищенном воздухе не более 30 % от предельно допустимой концентрации ее в воздухе рабочей зоны 36. Способы очистки Абсорбционный метод очистки основан на поглощении вредных газообразных примесей жидким поглотителем — абсорбентом. В качестве абсорбента используются вода, растворы щелочей (соды), аммиака и др. Газообразные цианистые соединения абсорбируют, например, 5% раствором железного купороса. Устройство, в котором осуществляется процесс абсорбции, называется абсорбером. Адсорбционный метод очистки позволяет извлекать вредные компоненты из промышленных выбросов с помощью адсорбентов, т. е. твердых тел с ультрамикропористой структурой — активированный уголь и глинозем, силикагель, цеолиты, сланцевая зола и другие вещества. Например, на атомных электростанциях (АЭС) широко применяется метод очистки технологических газов путем сорбции радиоактивных продуктов на угольных фильтрах — адсорбентах, которые позволяют надежно предотвратить загрязнение атмосферы при всех режимах работы АЭС. Санитарно-защитная зона — это территория (полоса), отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства. Ширину санитарно-защитных зон устанавливают в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ и принимают равной от 50 до 1000 м. Санитарно-защитная зона должна быть благоустроена и озеленена газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, например акацией белой, тополем канадским, елью колючей, шелковицей, кленом остролистным, вязом листовитым и др. 37. Термическое дожигание. Дожигание представляет собой метод обезвреживания газов путем термического окисления различных вредных веществ, главным образом органических, в практически безвредных или менее вредных, преимущественно СО2 и Н2О. Обычные температуры дожигания для большинства соединений лежат в интервале 750-1200 °C. Применение термических методов дожигания позволяет достичь 99%-ной очистки газов. При рассмотрении возможности и целесообразности термического обезвреживания необходимо учитывать характер образующихся продуктов горения. Продукты сжигания газов, содержащих соединения серы, галогенов, фосфора, могут превосходить по токсичности исходный газовый выброс. В этом случае необходима дополнительная очистка. Термическое дожигание весьма эффективно при обезвреживании газов, содержащих токсичные веществав виде твердых включений органического происхождения (сажа, частицы углерода, древесная пыль и т.д.). Принципиальную трудность при использовании термического дожигания создает образование вторичных загрязнителей, таких как оксиды азота, хлор, SO2 и др. Термические методы широко применяются для очистки отходящих газов от токсичных горючих соединений. Разработанные в последние годы установки дожигания отличаются компактностью и низкими энергозатратами. Применение термических методов эффективно для дожигания пыли многокомпонентных и запыленных отходящих газов. 38. Гидросфе́ра — водная оболочка Земли. Её принято делить на Мировой океан, континентальные поверхностные воды и подземные воды.

Бо́льшая часть воды сосредоточена в океане, намного меньше — в ледниках, континентальных водоёмах и подземных водах. Солёные океанические воды составляют 96,4 % объёма гидросферы, воды ледников — 1,86 %, подземные воды — 1,68 %, а поверхностные воды суши — немногим более 0,02 Океаны покрывают около 71 % земной поверхности. Средняя их глубина составляет 3800 м, а максимальная (Марианская впадина в Тихом океане) — 10 994 метра. Океаническую кору слагают осадочный и базальтовый слои. В водах Мирового океана растворены соли (в среднем 3,5 %) и ряд газов. В частности, верхний слой океана содержит 140 трлн тонн углекислого газа и 8 трлн тонн кислорода. Поверхностные континентальные воды занимают лишь малую долю в общей массе гидросферы, но, тем не менее, играют важнейшую роль в жизни наземной биосферы, являясь основным источником водоснабжения, орошения и обводнения. Сверх того эта часть гидросферы находится в постоянном взаимодействии с атмосферой и земной корой. Воду, которая находится в твёрдом состоянии (в виде ледников, снежного покрова и в вечной мерзлоте), объединяют под названием криосферы. 39. Нормирование качества воды рек, озер и водохранилищ проводится в соответствии с санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН № 4630-88. Согласно указанным правилам, все водоемы делятся на две категории: 1) водоемы питьевого и культурно-бытового назначения; 2) водоемы рыбохозяйственного назначения. Правила устанавливают нормируемые значения для следующих параметров воды водоемов: · содержание плавающих примесей и взвешенных веществ, · органолептические показатели (запах, привкус, окраска), · температура воды, · значение рН, · состав и концентрации минеральных примесей, · количество растворенного в воде кислорода, · биохимическая потребность воды в кислороде, · химическая потребность воды в кислороде, · состав и предельно допустимая концентрация ядовитых, вредных веществ и болезнетворных бактерий. ПДКв (г/м3) - предельно допустимая концентрация вещества в воде водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования. Эта концентрация не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, а также не должна ухудшать гигиенические условия водопользования. Значение рН характеризует кислотные свойства среды. Нейтральными считаются воды с рН, находящейся в пределах от 6,5 до 8,5. 40. Сточными водами принято называть пресные воды, изменившие вследствие хозяйственно-бытовой и промышленной деятельности человека свои физико-химические и биохимические свойства. По происхождению сточные воды разделяют на следующие классы: хозяйственно-бытовые, промышленные и дождевые сточные воды. Бытовые сточные воды – сточные воды жилых, административных и коммунальных зданий, от бытовых помещений производственных заводов. Особенности их образования хорошо всем известны. Промышленные сточные воды образуются в ходе производственной деятельности предприятий, заводов, комплексов, электростанций, автомоек и т.д. Состав таких вод разнообразен и содержит отработавшие технологические и маточные растворы, промывные воды и воды охлаждающих систем, химводоочистные, карьерные и т.д. Последний вид подразумевает под собой сточные воды, образованные в процессе таяния снега и выпадения осадков как в жилых, так и в промышленных зонах. Эти сточные воды часто так же называют ливневыми и атмосферными. Основными характеристиками сточных вод являются: • виды загрязнений и их концентрация (содержание) в сточных водах • количество сточных вод, скорость их поступления, расход • степень равномерности распределения (периодичность) загрязняющего компонента В хозяйственно-бытовых сточных водах содержатся минеральные и органические загрязняющие вещества, находящиеся в растворённом, коллоидном и нерастворённом состояниях. Различная степень загрязнения в каждом отдельном случае требует особый уникальный подход в проектировании системы очистки сточных вод. Но разнородность состава и явление рассеивания веществ приводят к тому, что стопроцентная очистка сточных вод невозможна. Она регламентируется нормами ПДК (предельно допустимых концентраций) и СанПиНами (санитарными нормами и правилами). 41. Антропогенное эвтрофирование. Антропогенное эвтрофирование - ускорение повышения биологической продуктивности водных объектов в результате хозяйственной деятельности, приводящее к серьезным структурным преобразованиям водных сообществ, а также к усилению развития фотосинтезирующих организмов, что может нередко вызывать "цветение" воды и ухудшение ее качества 42. Механический метод Механическая очистка сточных вод, в большинстве случаев, применяется на начальном этапе мероприятий по фильтрации стоков, а вот дачная канализация может использовать этот метод, как основной. Основная ее цель – отделение крупнодисперсных включений. Это можно сделать путем установки фильтров или используя отстойники. Кроме того, механические способы проведения очистки являются самыми простыми и дешевыми. Существует три основных метода:

Биологический метод В большинстве случаев очистка хозяйственно-бытовых сточных вод производится с использованием биологических методов. Этот способ основан на природной способности среды самоочищаться. Сегодня используется несколько типов установок для биологической очистки стоков:

Физико-химические и химические методы Бытовая, то есть предназначенная для обслуживания жилья, схема очистки сточных вод редко включает в себя физико-химические и химические способы переработки стоков, а вот при строительстве промышленных сооружений биохимическая очистка сточных вод применяется достаточно широко. К примеру, метод коагуляции позволяет повысить эффективность процессов осаждения, поскольку способствует «слипанию» мельчайших частиц в более крупные соединения. Эффективно действует и метод адсорбции, позволяющий отделить большую часть вредных включений, содержащихся в стоках. Адсорбционная очистка применяется для извлечения определённых веществ в качестве вспомогательного способа. Используя адсорбенты, можно эффективно очистить воду от примесей удобрений, ПАВ, красителей и пр. Химическими типами очищения считается обеззараживание первично очищенных вод путем обработки хлором, перманганатом калия или другими веществами, способными уничтожать патогенные включения. 43. Литосфе́ра — твёрдая оболочка Земли. Состоит из земной коры и верхней части мантии, до астеносферы, где скорости сейсмических волн понижаются, свидетельствуя об изменении пластичности пород. В строении литосферы выделяют подвижные области (складчатые пояса) и относительно стабильные платформы. Состав литосферы Сейчас считают, что «твердая» Земля (литосфера) состоит из трех концентрических оболочек, которые называются: земная кора, мантия и ядро. Земная кора и верхняя мантия — это твердые тела, внешняя часть ядра — это жидкая среда, а внутренняя – это твердое тело. Сейсмологи относят к литосфере верхнюю часть мантии и земную кору. Основа литосферы размещена на глубине от 100 до 160 км на стыке с астеносферой (зоной пониженной прочности, твердости и вязкости в пределах верхней мантии, которая состоит, вероятно, из расплавленных пород). 44 Гу́мус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус составляет 85—90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности. В весовом составе верхнего слоя почвы содержание гумуса варьирует от до лей про цен та (бу рые пус тын но-степные почвы) до 10-15 % (чернозёмы). Гумус составляют индивидуальные (в том числе специфические) органические соединения, продукты их взаимодействия, а также органические соединения, находящиеся в форме органо-минеральных образований. 45. Ветровая эрозия (дефляция) Валун из гнейса, подверженный ветровой эрозии (горы Наньшань, Китай) Это разрушающее действие ветра: развевание песков, лесов, вспаханных почв; возникновение пыльных бурь; шлифовка скал, камней, строений и механизмов твердыми частицами, переносимыми силой ветра. Ветровая эрозия подразделяется на два типа:

Водная эрозия Водная эрозия происходит под воздействием временных потоков атмосферных вод (ливневые дожди, талые воды и т. д.). Капельная эрозия Разрушение почвы ударами капель дождя. Структурные элементы (комочки) почвы разрушаются под действием кинетической энергии капель дождя и разбрасываются в стороны. На склонах перемещение вниз происходит на большее расстояние. Падая, частички почвы попадают на плёнку воды, что способствует их дальнейшему перемещению. Этот вид водной эрозии приобретает особое значение во влажных тропиках и субтропиках Плоскостная эрозия Под плоскостной (поверхностной) эрозией понимают равномерный смыв материала со склонов, приводящий к их выполаживанию. С некоторой долей абстракции представляют, что этот процесс осуществляется сплошным движущимся слоем воды, однако в действительности его производит сеть мелких временных водных потоков. Поверхностная эрозия приводит к образованию смытых и намытых почв, а в более крупных масштабах — делювиальных отложений. Линейная эрозия В отличие от поверхностной, линейная эрозия происходит на небольших участках поверхности и приводит к расчленению земной поверхности и образованию различных эрозионных форм (промоин, оврагов, балок, долин). Сюда же относят и речную эрозию, производимую постоянными потоками воды. Смытый материал отлагается обычно в виде конусов выноса и формирует пролювиальные отложения. Виды линейной эрозии

В каждом постоянном и временном водотоке (реке, овраге) всегда можно обнаружить обе формы эрозии, но на первых этапах развития преобладает глубинная, а в последующие этапы — боковая. Эрозия техногенного происхожденияРешающим фактором стабилизации грунтов и защиты почв от всех видов эрозии является растительный покров. Деревья и кустарники, травостой с развитой корневой системой эффективно снижают скорость приповерхностных воздушных потоков при ветре, обеспечивают поглощение энергии падающих капель при дожде и диссипацию водных потоков на поверхности. |