Франкл Виктор-Подсознательный бог.Психотеpапия и pелигия-2022. Виктор Эмиль Франкл Подсознательный бог Психотеpапия и pелигия

Скачать 1.16 Mb. Скачать 1.16 Mb.

|

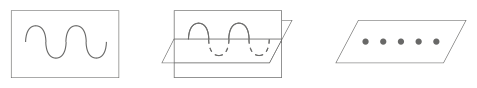

12Человек в поисках высшего смысла1Уважаемые дамы и господа, когда докладчик приезжает из Вены, то, конечно, вы ожидаете, что он будет говорить с венским акцентом, как я и делаю; а если он еще к тому же психиатр, то уж наверняка он будет ссылаться, прежде всего, на Зигмунда Фрейда – пусть так и будет. Мы все научились у Фрейда видеть в человеке существо, которое в конечном итоге ищет лишь удовольствие. В конце концов, именно Фрейд ввел принцип удовольствия, и существование наряду с ним принципа реальности ни в коем случае не противоречит гипотезе Фрейда, согласно которой поиск удовольствия образует первичную мотивацию человека. Как неоднократно подчеркивал Фрейд, принцип реальности служит принципу удовольствия, представляет собой лишь его модификацию, он также нацелен на удовольствие2 и «в известном смысле означает продолжение принципа удовольствия другими средствами»3. «Немедленным, но сомнительным по своим последствиям удовольствиям будет отказано, но лишь потому, что другим способом будет обеспечено пусть отсроченное, но гарантированное удовольствие»4. Но мы не должны упускать из виду и забывать, что принцип удовольствия – в том числе и у Фрейда – в свою очередь служит еще более общему принципу, а именно принципу гомеостаза в понимании У. Кеннона5. Его цель – снизить внутреннее напряжение, чтобы установить или восстановить внутреннее равновесие. Ведь и Фрейд представлял «душевный аппарат» как служащий цели «справляться с поступающими извне и изнутри напряжениями и возбуждениями и избавляться от них»6. В таком образе человека отсутствует ни больше ни меньше как фундаментальная онтологическая характеристика человеческого бытия, которую я бы хотел назвать самотрансценденцией существования. Следует отметить, что человеческое бытие направлено за пределы самого себя, всегда на что‑то другое или кого‑то другого! Иными словами, в конце концов, человека интересуют не его внутренние состояния, будь то удовольствие или внутреннее равновесие, он направлен во внешний мир, и в этом мире он ищет смысл, который мог бы воплотить, или человека, которого мог бы любить. И на основе дорефлексивного онтологического самопостижения человек каким‑то образом знает, что сможет полностью реализовать себя только постольку, поскольку он забудет себя самого; а забудет себя самого он в той мере, в какой посвятит себя делу, которому служит, или человеку, которого любит. Но и вторая из двух классических венских психотерапевтических школ – индивидуальная психология Альфреда Адлера – не учитывает самотрансценденцию существования. Человека она рассматривает в основном как существо, которое стремится преодолеть свое внутреннее состояние – чувство неполноценности, развивая стремление к превосходству – мотивацию, которая в значительной степени конгруэнтна так называемой «воле к власти» Ницше. До тех пор, пока мотивационная теория вращается вокруг «стремления к удовольствию» – как мы теперь можем назвать принцип удовольствия по Фрейду – или же вокруг стремления к превосходству по Адлеру, речь будет идти о типичной глубинной психологии. В противоположность ей «вершинная психология»1 должна включать в свой образ человека и такие устремления, которые локализованы «по ту сторону принципа удовольствия» и воли к власти, и главным из этих устремлений является поиск смысла. В самом деле, Оскар Пфистер еще – подумать только! – в 1904 году предложил проводить исследования в этом направлении, считая, что «значительно важнее (по сравнению с глубинной психологией) познание духовных высот человеческой природы, в которых заключены такие же силы, как и в ее глубинах». Вершинная психология не заменяет глубинную психологию, а дополняет ее, можно сказать, является ее обязательным дополнением. Ведь она выдвигает на передний план потребность в смысле – самую человеческую из всех человеческих потребностей. Эту «волю к смыслу»2 можно противопоставить и психоаналитической, и индивидуально‑психологической теориям мотивации. Именно эта воля к смыслу в наши дни сильно фрустрирована. С нарастающей силой овладевает сегодня человеком чувство смыслоутраты, которое обычно идет рука об руку с чувством «внутренней опустошенности» – описанным мною «экзистенциальным вакуумом»3. Оно проявляется главным образом в форме скуки и равнодушия. Если скука в данном контексте означает потерю интереса к миру, то равнодушие означает недостаток инициативы – инициативы для того, чтобы что‑то изменить в мире, что‑то улучшить! Это относилось к феноменологии экзистенциального вакуума. А как обстоит дело с его «эпидемиологией»? Может быть, стоит привести цитату из «Экзистенциальной психотерапии»4 Ирвина Ялома: «Из сорока пациентов, обращавшихся за терапией в амбулаторном режиме, у 30 %, по оценкам их самих, их терапевтов или независимых наблюдателей, имелись существенные проблемы со смыслом». Во всяком случае, я не считаю, что каждый случай невроза (или даже психоза) в своей основе исходит из чувства смыслоутраты, и столь же мало верю в то, что чувство смыслоутраты, в свою очередь, ведет в каждом случае к неврозу. Иными словами, не всякий невроз является «ноогенным»5, то есть вызывается экзистенциальным вакуумом, как и не всякий экзистенциальный вакуум является патогенным, хоть в нем и заключена некоторая патология. Я больше склоняюсь к тому, что привилегия человека – не только ставить вопрос о смысле жизни, но и подвергать этот смысл сомнению. Хоть одно животное спросило когда‑нибудь о смысле своей жизни? Даже серые гуси Конрада Лоренца? Экзистенциальный вакуум можно, пожалуй, представить в виде не ноогенного или психогенного, а в виде социогенного невроза. Индустриально развитое общество по возможности удовлетворяет все человеческие потребности, а его побочное следствие, общество потребления, производит потребности, чтобы их затем удовлетворять. Только самая человеческая из всех человеческих потребностей, потребность в смысле, остается при этом нереализованной. Индустриализация идет в ногу с урбанизацией, отрывая человека от его корней, отчуждая от традиций и передаваемых через традиции ценностей. Само собой разумеется, что при таких обстоятельствах страдать от чувства бессмысленности будет прежде всего молодое поколение, о чем свидетельствуют и эмпирические данные. В этой связи мне хотелось бы вспомнить о синдроме массовых неврозов, который сводится к триаде «аддикция – агрессия – депрессия» и лежит в основе чувства смыслоутраты. Сошлюсь только на одного авторитета: по данным Стэнли Криппнера, 100 % юных токсикоманов жалуются на то, что для них все кажется бессмысленным. Теперь, пожалуй, пришло время задаться вопросом, что же мы вообще понимаем под «смыслом». В контексте логотерапии смысл не является чем‑то абстрактным, скорее речь идет о совершенно конкретном смысле ситуации, с которой сталкивается конкретная личность. Восприятие этого смысла сродни, с одной стороны, восприятию гештальта по Максу Вертхаймеру и, с другой стороны, «ага‑переживанию» по Карлу Бюлеру. Курт Левин и Макс Вертхаймер1 говорили о «побудительности» конкретной ситуации. Действительно, каждая ситуация предъявляет к нам какое‑либо требование, ставит перед нами вопрос, на который мы даем ответ тем или иным действием, одним словом, принимая вызов. Таким образом, различие между восприятием смысла и восприятием гештальта состоит в том, что в последнем случае мы воспринимаем «фигуру» на фоне, в то время как в процессе восприятия смысла на фоне действительности перед нами загорается, можно сказать, бросается в глаза реальная возможность представить данную ситуацию так или иначе. Само собой разумеется, что мы, психиатры, не в состоянии «прописать» смысл жизни своим пациентам. Его нельзя приобрести по рецепту. Но можно дать понять, что наша жизнь может иметь смысл при любых обстоятельствах и условиях и остается осмысленной до конца. Не менее двадцати исследователей могут привести эмпирические доказательства, что человек способен найти смысл в своей жизни абсолютно независимо от пола, возраста, IQ, образования, особенностей характера, окружения и – что самое примечательное – независимо от того, религиозен он или нет, а если и религиозен, то независимо от конфессии. Я ссылаюсь на работы таких авторов, как Brown, Casciani, Crumbaugh, Dansart, Durlac, Kratochvil, Lukas, Lunceford, Mason, Meier, Murphy, Planova, Popielski, Richmond, Roberts, Ruch, Sallee, Smith, Yarnell и Young2. Эти данные научных исследований противоречат тому, что нашептывает нам чувство бессмысленности, но созвучны дорефлексивному онтологическому самопостижению и смыслопониманию человека, феноменологический анализ которого позволяет нам понять, как простому «человеку с улицы» удается найти и воплотить смысл жизни. По‑видимому, он знает, что к осуществлению смысла можно прийти тремя путями. Во‑первых, через дело, которым он занят, произведения, которые он создает. Во‑вторых, через переживание чего‑то или кого‑то, то есть он может найти смысл не только в работе, но и любви. Но похоже, что он знает еще третий путь к смыслу: когда мы по воле судьбы попадаем в ситуацию, которую не можем изменить, у нас всегда есть возможность изменить наше отношение к этой ситуации – и вместе с отношением меняемся мы, созревая и личностно вырастая, превосходя самих себя. И это в равной степени относится ко всем трем компонентам «трагической триады», включающей страдание, вину и смерть, поскольку страдание может превращаться в достижение, вина – в изменение, а конечность человеческого бытия – в стимул к ответственному поступку3. Насколько человек в состоянии преобразовать личную трагедию в человеческий триумф, можно понять из истории, которую рассказывает епископ Георг Мозер: через несколько лет после окончания Второй мировой войны один врач встретил еврейку, которая носила на руке браслет из позолоченных молочных зубов ее детей. «Красивый браслет», – заметил врач. «Да, – ответила женщина. – Это – зубки Мириам, это – Эсфири, это – Соломона…» Она по очереди называла имена всех своих дочерей и сыновей. «Девять детей, – подытожила она в конце, – и все погибли в газовой камере». Пораженный врач спросил: «Как же вы можете носить такой браслет?» Женщина сдержанно возразила: «В Израиле я руковожу детским домом…»1 Таким образом, оказывается, что смысл может и защитить от страдания, и это опять‑таки означает, что потенциальный смысл жизни является безусловным. Значит ли это, что страдание необходимо для того, чтобы найти смысл? Думать так было бы грубой ошибкой. Я не имею в виду, что страдание необходимо, я хочу сказать, что смысл возможен несмотря на страдание, а то и благодаря страданию, если страдание необходимо, то есть если его причина не может быть преодолена или устранена – идет ли речь о биологической, психологической или социальной причине. Если карцинома операбельна, то, разумеется, пациента нужно оперировать. Если пациент приходит к нам в клинику с неврозом, то естественно, что мы приложим все усилия для его излечения, а если больно общество, то мы будем до тех пор, пока это возможно, прибегать к политическим акциям. Страдание, которое не является неизбежным, – это мазохизм, а не героизм. Выше, в связи с логотерапией, уже говорилось, что под смыслом подразумевается конкретный смысл ситуации, в которой находится конкретный человек. Впрочем, существует и конечный, всеобъемлющий смысл. Однако чем шире смысл, тем менее он постижим. Мы говорим о смысле всего, о смысле жизни как целого, и я не могу себе представить, что кому‑либо из психиатров или любому другому ученому удастся – исходя из априорных представлений, не говоря уже об идеологических догмах – отвергнуть саму возможность такого не уникального, а универсального смысла. Как же соотносится «конкретный смысл ситуации» с универсальным смыслом? Я хочу привести такое сравнение: представим себе фильм, который составлен из тысяч и десятков тысяч отдельных сцен и каждая такая сцена имеет для зрителя определенный смысл, но смысл всего фильма открывается нам только в конце сеанса – при условии, что мы предварительно уловили смысл каждой отдельной сцены! Разве не так же смысл нашей жизни открывается нам (если вообще открывается) лишь под конец? И разве не зависит этот конечный смысл нашей жизни от того, насколько нам удается добросовестно исполнить смысл каждой отдельной ситуации? Мы исходим из того, что конечный смысл совершенно не поддается ни малейшему интеллектуальному пониманию, но будет вполне законным прибегнуть к своеобразной экстраполяции и на конкретном примере проиллюстрировать то, что я имею в виду. Однажды я попал на организованную моим ассистентом К. сессию психотерапевтической группы. Группа обсуждала случай женщины, у которой незадолго до этого от разрыва слепой кишки погиб 11‑летний сын. Мать пыталась покончить с собой и в связи с этим была доставлена в мою клинику. Я сказал группе: «Представьте себе, что обезьяне делают болезненные инъекции для получения сыворотки против полиомиелита. Может ли обезьяна понять, почему она должна страдать?» Группа в один голос ответила, что обезьяна никогда не будет в состоянии осознать движущие человеком идеи, которые толкают его на такие эксперименты, так как человеческий мир ей недоступен. Она до него не доросла, ей недоступно это измерение. Затем я спросил: «…А разве не происходит с человеком то же самое, разве мир человека есть некая конечная инстанция, выше которой ничего не существует? Не должны ли мы чаще задумываться о том, что над миром людей возвышается иной мир, недоступный человеку, и только в нем можно найти смысл его страданий?»2 Волей случая группа состояла из нерелигиозных людей, но тем не менее они признали, что если и не верить в существование высшего по отношению к человеческому измерения, то, во всяком случае, его можно помыслить столь же малодоступным человеку, как обезьяне – человеческое измерение. Это высшее по отношению к человеческому измерение недоступно ни «здравому смыслу», ни «чистому разуму», иными словами, оно непостижимо ни чисто рационально, ни интеллектуально, что необходимо для научного познания. Таким образом, в научной картине мире не находится места для конечного смысла. Значит ли это, что сам мир является бессмысленным? Не говорит ли это скорее о том, что как минимум по отношению к конечному смыслу наука слепа? Как точно сказал Э. Шрёдингер, миру естественных наук недостает всего того, что имеет отношению к смыслу и цели происходящего. В границах чистого естествознания смысл не обнаруживает себя. Тот срез реальности, который оно делает, проходит мимо него. Напрашивается пример, приведенный Жаком Моно. Он утверждает, что вся жизнь состоит из взаимодействий между мутациями и отбором. Идея «чистой случайности» является «единственно мыслимой, так как только она согласуется с фактами, которыми снабжают нас наблюдения и опыты. И ничто не оправдывает допущение, что эти наши представления когда‑нибудь будут или хотя бы могут быть пересмотрены»1. Следовало бы только добавить: разумеется, мутации и отбор предстают в естественно‑научном разрезе как чистая случайность. Только если речь идет о том, что естественные науки не могут обнаружить никакой целесообразности, эту лакуну следует формулировать осторожнее: телеология не вписывается в плоскость естественной науки, они вообще не пересекаются. Но нельзя исключить, что она существует в высшем измерении. И отрицание возможности существования телеологии в измерении, надстраивающемся над естественно‑научным, может выводиться не из эмпирического опыта, а из философии, при этом не критически рефлексирующей, а дилетантской, антикварной философии. Допустим, в вертикальной плоскости, которую пересекает горизонтальная плоскость, лежит кривая. В пересечении с горизонтальной плоскостью эта кривая предстает как пять отдельных точек, которые не обнаруживают никакой связи между собой. Однако только кажется, что они независимы друг от друга, в действительности все они связаны друг с другом этой кривой. Но их связи находятся не внутри, а вне горизонтальной плоскости, выше или ниже ее.  А теперь вернемся от нашего сравнения к тем событиям, которые не имеют «смысловой» связи, то есть к кажущимся бессмысленными мутациям, и тогда станет понятным, почему последние – а с ними и вся эволюция – представляются в естественно‑научной плоскости как чистая случайность. «Высший» или «глубинный» смысл, то есть лежащий на кривой выше или ниже горизонтальной плоскости, можно увидеть только в другой плоскости. Не все можно понять в осмысленной взаимосвязи, в том числе телеологически (а можно только объяснить казуально), но как минимум мы можем понять, почему это так и должно быть так, почему что‑то может казаться бессмысленным и почему мы все же можем верить в смысл, который скрывается за пределами видимости, который все же стоит за всем этим, пусть даже он находится в другой плоскости, в которой мы должны его обнаружить2. Здесь знание отступает и слово берет вера; ведь в то, что нельзя познать, необязательно нельзя поверить. Уже говорилось, что нельзя постичь чисто интеллектуально, бессмысленно ли все в конечном счете, или за всем стоит скрытый смысл; но даже если на этот вопрос не существует интеллектуального ответа, возможно экзистенциальное решение. Когда на чаши весов положены «за» и «против» существования конечного смысла, мы всегда можем добавить на чашу «за» гирю своего бытия, а это означает уже выбор между двумя способами мышления1. Выбирая между этими двумя способами мышления, верящий в смысл человек говорит свое «согласен», свое «аминь»: «Пусть будет так – я решаюсь действовать так, "как будто" жизнь имеет бесконечный, превышающий наши конечные возможности понимания – "сверхсмысл"». И тогда закономерно складывается такое определение, звучащее как правило: «Вера – это не мышление, суженное до реальности мыслимого, а мышление, расширенное до экзистенциальности мыслящего»2. Что же делает «человек с улицы», сталкиваясь с непознаваемым? Возможно, этот вопрос следует переформулировать. Вы стояли когда‑нибудь на сцене? Тогда вспомните, что вы – ослепленные светом рампы – не видите ничего, кроме большой черной дыры на месте зрительного зала3. Но вам же не приходит в голову сомневаться в существовании зрителей, не правда ли? То же самое переживает большинство людей на этой планете: ослепленные сиянием обыденности, они заполняют «большую черную дыру» символами. У человека ведь есть потребность разглядеть что‑то в той темноте, перед которой он стоит, – что‑то или, лучше сказать, кого‑то. Это перекликается с экзистенциализмом, который – как мне кажется – может быть сведен к одному: «Nothingness ist really no‑thing‑ness» (Ничто – это, в сущности, не‑вещность). Это означает, что предельное бытие – подобие «предельного смысла», одним словом, Бог – есть не вещь среди других вещей, а, говоря словами Мартина Хайдеггера, – «само бытие». Именно поэтому мы не можем поместить это «сверх‑бытие» (если можно так выразиться), находящееся где‑то над миром, на одну плоскость с населяющими этот мир «в‑мире‑сущими» (Хайдеггер), «внутримирными» вещами. Иначе мы рискуем сделать ту же ошибку, что и один маленький мальчик, сказавший мне однажды: «Я знаю наверняка, кем хочу стать: или акробатом на трапеции в цирке, или – Богом». Он говорит о Боге, как будто быть Богом – одна из профессий среди многих прочих. А теперь вернемся к символу: трещина, а то и пропасть между символизирующим и символизируемым особенно заметна, когда речь заходит о сверх‑бытии. И ошибкой было бы отказываться от символизации только потому, что символ никогда не сможет стать тем, что он репрезентирует. Представим себе картину с изображенным на ней ландшафтом, а над ним – небо: любой художник, как минимум приверженец реализма, «позволяет нам увидеть» небо, хотя он изобразил только пару облачков. Однако не тождественны ли облака всему небу? Разве облака не позволяют нам догадываться о небе, которое ускользает от прямого взгляда? Они служат лучшим и простейшим символом неба. Точно так же божественное символизируется с помощью чего‑то другого: божественными атрибутами были и остаются просто человеческие качества – или даже слишком человеческие качества. Бог никуда не денется от символического представления его более или менее антропоморфным образом. Имеем ли мы право, исходя из этого, отбросить полностью все религиозное, основанное на антропоморфных составляющих? Не означает ли это, скорее, что приближение (так или иначе асимптотическое) к тайне и загадке конечной истины чаще возникает на символическом пути, а не на пути абстракции? Конрад Лоренц – именно он – однажды в телевизионном интервью сказал: «При глобальном взгляде на истины, содержащиеся в мировоззрении, если вы посмотрите на истину крестьянки из Грюнау и истину Б. Ф. Скиннера, то придете к тому, что крестьянка, верующая в непорочное зачатие Марии, любящего Бога и всех святых, ближе к этой истине, чем бихевиорист»1. Разумеется, мы можем угодить в ловушку, если мы некритично отнесемся к антропоморфизму. Это можно проиллюстрировать анекдотом: «В школе учитель богословия рассказывает о чудесных деяниях господа: "Жил однажды бедный человек, его жена умерла при родах, а у него самого не было денег, чтобы нанять кормилицу. Тогда Господь совершил чудо, он сделал так, что у этого бедного человека выросли груди и он мог сам накормить младенца". На что маленький Мориц заявил: "Честно говоря, господин учитель, я не очень хорошо все это понял. Разве не проще было бы, если бы Бог сделал так, чтобы этот бедняк как бы случайно нашел на улице деньги? Тогда бы он нанял кормилицу – и не понадобилось бы чуда". Учитель сказал: "Тупица! Если Бог может совершить чудо, зачем ему тратить наличные?"»2 Таким образом, получается, что религию можно определить как систему символов – символов того, что не выразить словами и к чему не подобрать понятий. Но разве потребность создавать и использовать символы не является фундаментальным признаком и отличием condition humaine3? Разве не является способность говорить или способность понимать сказанное определяющей характеристикой человека? Правомерно называть отдельные языки, развивавшиеся человечеством на протяжении его истории, системами символов. Связав таким образом религию с языком, мы должны отметить, что никому не следует считать свой родной язык превосходящим все прочие: на любом языке человек может прийти к истине (единой для всех) и на любом языке человек может заблуждаться и даже лгать. Точно так же в любой религии он может найти Бога – единого Бога4. Однако мы имеем дело не только с лингвистическим, но и с религиозным плюрализмом, который проявляется в том, что религия вообще выступает только в форме различных конфессий, среди которых, как уже сказано, ни одна не может претендовать на превосходство над другими. Не случится ли так, что однажды, рано или поздно, религиозный плюрализм будет преодолен и его место займет религиозный универсализм? Я не верю в религиозное эсперанто. Напротив, мы движемся не к универсальной религиозности, а, скорее, к персональной, глубоко личной религиозности, на основе которой каждый найдет свой личный, собственный, неповторимый язык, на котором он обратится к Богу5. Гордон Олпорт усматривал, в частности, в индуизме «редчайший пример институциональной религии, признающей крайнюю индивидуальность религиозного чувства»6. Означает ли это, что отдельные конфессии, их организации и институты движутся навстречу друг другу? Я так не думаю, ведь как бы ни был индивидуален личный стиль поиска каждым человеком своего конечного смысла и обращения к конечному бытию, всегда есть и будут общие ритуалы и символы. Ведь существует огромное множество языков – но разве нет у многих из них общего алфавита? Такое наше понимание религии в самом широком смысле слова имеет очень мало общего с конфессиональной ограниченностью и ее следствием – религиозной недальновидностью, которая, по‑видимому, воспринимает Бога как существо, озабоченное только одним: чтобы как можно больше людей верили в него, причем именно так, как предписывает данная конфессия. «Ты только веруй, – говорят нам, – и все будет окей». Но я не могу себе представить, что есть смысл в том, что Церковь требует от меня, чтобы я верил. Я ведь не могу хотеть верить – так же как не могу хотеть любить, заставлять себя любить, так же как не могу заставлять себя надеяться даже из лучших побуждений. Есть такие вещи, которые нельзя хотеть, – и их нельзя выполнить по требованию, по приказу. Простой пример: я не могу засмеяться по приказу. Если кто‑то хочет, чтобы я засмеялся, он должен потрудиться рассказать мне какую‑нибудь шутку. Любовь и вера также не терпят манипуляций над собой. Они возникают как интенциональные феномены тогда, когда появляется адекватное содержание и предмет1. Если вы хотите кого‑то привести к вере в Бога, вы должны сделать для него Бога правдоподобным – и прежде всего ваши действия должны заслуживать доверия. Другими словами, вы должны делать совершенно противоположное тому, что делают те конфессии, которые умеют, похоже, только бороться друг с другом и переманивать друг у друга верующих. Разве я не говорил о той религиозности, в которой каждый найдет собственный язык для обращения к Богу? Действительно, отношение «Я – Ты», в котором, как известно, Мартин Бубер видит суть духовного существования, основывается на молитве, в частности на ее диалогической структуре. Однако мы должны учитывать, что существует не только интерперсональный, но и интраперсональный разговор, то есть диалог с самим собой. В этой связи я в последнее время часто упоминаю одно определение, к которому – помню совершенно точно – пришел уже в 15 лет и которым я бы хотел поделиться. Это операциональное определение Бога как собеседника в наших интимнейших диалогах с самим собой. Это практически означает, что, когда мы совсем одни и когда мы наедине с собой ведем максимально откровенный диалог с собой, правомерно назвать Бога партнером в таких диалогах – независимо от того, веруем мы или нет. Последнее не важно в рамках такого операционального определения. Наше понимание находится на стыке атеистического и религиозного мировоззрений. Различие между ними состоит лишь в том, что первое предполагает, что речь идет только о беседе с самим собой и ни о чем другом, а второе основано на вере в то, что человек – осознавая это или нет – ведет диалог с кем‑то другим, не только со своим «Я». Однако так ли важно, является ли наше «абсолютное одиночество» кажущимся или нет? Разве не важнее всего то, что оно порождает «абсолютную честность»? И если Бог есть, то я убежден, что он не обидится, если кто‑то перепутает его со своим «Я» и назовет этим именем. Вопрос в том, есть ли вообще подлинные атеисты. В одной из моих книг2 на основании казуистического материала я развил соображения о том, что, в сущности, в глубине бессознательного каждый является верующим, пусть в самом широком смысле, даже если эта вера хорошо скрыта и вытеснена. Если Фрейд однажды сказал, что человек часто не только гораздо аморальнее, но и гораздо моральнее, чем он считает, то мы можем добавить к этому: порой человек может быть гораздо религиознее, чем готов признать. Такая вездесущая вера – пусть даже подсознательная вера в конечный смысл – объясняет тот факт, что убежденные атеисты, как подтверждается эмпирически, не уступают верующим в способности найти смысл в жизни. Кого удивит, если окажется, что неотъемлемая, пусть даже почти не проявляющаяся вовне, религиозность может сверх всех ожиданий противостоять как внешним, так и внутренним условиям и обстоятельствам. Мои коллеги потрудились проанализировать архивный клинический материал 48 пациентов в поисках зависимости между образом отца и религиозной жизнью больных. И что примечательно: из 23 больных, воспитание которых проходило под счастливой звездой, только 16 пришли к хорошему отношению к Богу, в то время как семеро из них отказались от веры. Среди 13 пациентов, воспитывавшихся под влиянием негативного образа отца, только двоих можно было назвать нерелигиозными, а остальные 11 пришли к религии1. Это о влиянии воспитания. А как обстоит дело с влиянием окружения? Основываясь на моем профессиональном опыте и личных переживаниях, рискну сказать, что для подавляющего большинства верующих заключенных концентрационных лагерей Бог «не умер». Я выступаю против высказываний одного американского раввина, который в своей книге «После Аушвица»2 утверждал обратное (он и не был в Аушвице). Мне видится так: либо вера в Бога безусловна, либо ее нет вообще. Если она безусловна, то выстоит и тогда, когда жертвами холокоста становятся шесть миллионов человек. А если она не безусловна, то, пользуясь аргументацией Достоевского, она падет из‑за одного невинного умирающего ребенка. Мы не можем торговаться с Богом, мы не можем сказать: «До шести тысяч или миллиона жертв холокоста я буду исправно поддерживать свою веру в Тебя, но после миллиона, ничего не поделаешь, сожалею, я вынужден буду отказаться от моей веры в Тебя». Факты свидетельствуют в пользу того, что можно выразить, модифицировав афоризм Ларошфуко о влиянии разлуки на любовь: как маленький огонь гаснет от сильного ветра, в то время как большой огонь только разгорается от него, так и слабая вера рушится от катастроф, а сильная в них только закаляется. Это то, что касается внешних обстоятельств. А как обстоит дело с внутренними условиями, которым вера должна быть способна сопротивляться? В одной из моих книг3 я описываю случай тяжелой маниакальной фазы, в других книгах – случай эндогенной депрессии4 и шизофрении5, в которых психоз не сказался на религиозности пациентов. Уважаемые дамы и господа, после того как я представил вам операциональное понятие религии, которое настолько нейтрально, что включает и агностицизм, и атеизм, я по‑прежнему остался психиатром. Я пытаюсь разобраться в религии, понимая ее как человеческий феномен, как выражение самого человеческого из всех человеческих феноменов – воли к смыслу. Религию можно назвать осуществлением воли к конечному смыслу. Это наше понимание религии смыкается с тем, которым мы обязаны Альберту Эйнштейну: «Быть религиозным – значит найти ответ на вопрос, в чем смысл жизни»6. И есть еще определение, которое предлагает Людвиг Витгенштейн: «Верить в Бога – значит видеть, что жизнь имеет смысл»7. Как видно, в этом физик Эйнштейн, философ Витгенштейн и психиатр Франкл более или менее совпадают. Зададимся вопросом, насколько приемлемы эти три определения и для теологов. Религиозный человек верит в смысл жизни (Людвиг Витгенштейн); но всегда ли тот, кто верит в смысл жизни, религиозен (Альберт Эйнштейн)? Так или иначе, ответ на вопрос об истинности не только тезиса Витгенштейна, но и тезиса Эйнштейна можно требовать и ожидать только от теологов. А мы, психиатры, можем – и должны – поддерживать диалог между религией и психиатрией в духе взаимной терпимости, которая неизбежна в эру плюрализма и на арене медицины, а также в таком духе терпимости, каким он был в выразительной переписке Оскара Пфистера и Зигмунда Фрейда. Я благодарю вас за ваше внимание. РезюмеОбъектом логотерапии является конкретный смысл конкретной ситуации, в которой находится конкретная личность. Лого‑теория занимается не только общей «волей к смыслу», но и рассматривает волю к конечному смыслу. В рамках феноменологического анализа выявляется, что чем шире смысл, тем он менее постижим. Когда речь идет о конечном смысле, он совершенно не поддается простому интеллектуальному пониманию. Однако то, что непознаваемо, не обязательно должно быть невообразимым. Перед вопросом, все ли имеет смысл, пусть даже скрытый, или же мир является одной большой бессмыслицей, Знание должно отступить – здесь Вера укажет путь к решению. Там, где аргументы за или против конечного смысла уравновешивают друг друга, верующий в смысл человек бросает на чашу весов всю тяжесть своего человеческого бытия, своего существования и произносит свое «да будет», свое «аминь». «Да будет так – я решаюсь действовать так, как будто жизнь имеет бесконечный, выходящий за пределы наших конечных возможностей понимания "сверхсмысл"». Вера – это не мышление, суженное до реальности мыслимого, а мышление, расширенное до экзистенциальности мыслящего. Такое мышление все‑таки всегда опирается на символы, а конкретные религии или конфессии являются системами символов. Поэтому они подобны отдельным языкам. В известном смысле они и есть языки. Мы только должны принять во внимание, что существует не только интерперсональная, но и интраперсональная речь, диалог с самим собой. Поэтому в последнее время я часто обращаюсь к определению, к которому пришел уже в возрасте 15 лет, – это операциональное определение, если можно так выразиться, Бога как собеседника в наших интимнейших внутренних диалогах. Когда мы совсем одни и когда мы в одиночестве абсолютно откровенно ведем разговор с самим собой, собеседником в таких диалогах можно назвать Бога – независимо от того, являемся ли мы атеистами или верующими. Это не важно в рамках такого операционального определения. Такое понимание пребывает на стыке атеистического и религиозного мировоззрения. Различие между ними состоит лишь в том, что первое имеет в виду только беседу с самим собой и ничего кроме этого, а второе верит, что человек – осознавая это или нет – ведет диалог с кем‑то другим, чем собственное «Я». Но разве действительно так уж важно, является ли «абсолютное одиночество» кажущимся или нет? Разве не важнее всего то, что оно порождает «абсолютную честность»? И если есть Бог, то я убежден, что он не обидится, если кто‑то перепутает его со своим «Я». |