билеты анатомия. Вопрос у собаки выработан условный слюноотделительный рефлекс на световой сигнал. Во время подачи условного раздражителя (зажигание лампочки) раздается резкий громкий звук, и условный рефлекс (выделение слюны) не проявляется.

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

|

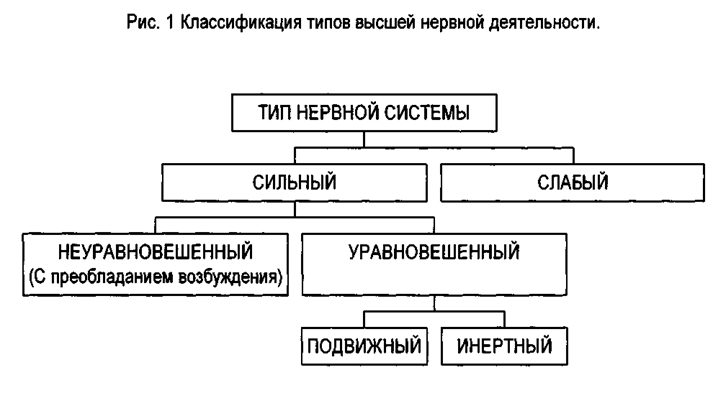

16. Учение о типах В.Н.Д. Типологические особенности у детей. Пластичность типов В.Н.Д. – важнейший педагогический факт Типы высшей нервной деятельности (ВНД) — совокупность врожденных (генотип) и приобретенных (фенотип) свойств нервной системы, определяющих характер взаимодействия организма с окружающей средой и находящих свое отражение во всех функциях организма. Удельное значение врожденного и приобретенного — продукт взаимодействия генотипа и среды — может меняться в зависимости от условий. В необычных, экстремальных условиях на первый план выступают преимущественно врожденные механизмы высшей нервной деятельности. Различные комбинации трех основных свойств нервной системы — силы процессов возбуждения и торможения, их уравновешенности и подвижности — позволили И.П. Павлову выделить четыре резко очерченных типа, отличающихся по адаптивным способностям и устойчивости к невротизирующим агентам. Согласно учению И. П. Павлова, индивидуальные особенности поведения, динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий в деятельности нервной системы. Основой же индивидуальных различий в нервной деятельности является проявление и соотношение свойств двух основных нервных процессов - возбуждения и торможения. Были установлены три свойства процессов возбуждения и торможения: 1) сила процессов возбуждения и торможения, 2) уравновешенность процессов возбуждения и торможения, 3) подвижность (сменяемость) процессов возбуждения и торможения. Исходя из этих основных признаков, И.П. Павлов в результате своих исследований методом условных рефлексов пришел к определению четырех основных типов нервной системы (см. Рис.1). Подробно свойства нервной системы были рассмотрены нами в 1.3 Комбинации указанных свойств нервных процессов возбуждения и торможения были положены в основу определения типа высшей нервной деятельности. В зависимости от сочетания силы, подвижности и уравновешенности процессов возбуждения и торможения различают четыре основных типа высшей нервной деятельности. Классификация типов высшей нервной деятельности представлена на рисунке 1. Т. ВНД сильный неуравновешенный — характеризуется сильным раздражительным процессом и отстающим по силе тормозным, поэтому представитель такого типа в трудных ситуациях легко подвержен нарушениям ВНД. Способен тренировать и в значительной степени улучшать недостаточное торможение. В соответствии с учением о темпераментах — это холерический тип. Сильный неуравновешенный тип, отличаясь сильной нервной системой, он характеризуется неуравновешенностью основных нервных процессов - преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения. Т. ВНД уравновешенный инертный — с сильными процессами возбуждения и торможения и с плохой их подвижностью, всегда испытывающий затруднения при переключении с одного вида деятельности на другой. В соответствии с учением о темпераментах — это флегматический тип. Сильный уравновешенный инертный тип, сильные и уравновешенные нервные процессы отличаются малой подвижностью. Представители этого типа внешне всегда спокойны, ровны, трудно возбудимы. Т. ВНД сильный уравновешенный подвижный — имеет одинаково сильные процессы возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью, что обеспечивает высокие адаптивные возможности и устойчивость в условиях трудных жизненных ситуаций. В соответствии с учением о темпераментах — это сангвинический тип. Сильный уравновешенный подвижный тип, процессы торможения и возбуждения сильны и уравновешенны, но быстрота, подвижность их, быстрая сменяемость нервных процессов ведут к относительной неустойчивости нервных связей. Т.ВНД слабый — характеризуется слабостью обоих нервных процессов — возбуждения и торможения, плохо приспосабливается к условиям окружающей среды, подвержен невротическим расстройствам. В соответствии с классификацией темпераментов — это меланхолический тип. Слабый тип, представители слабого типа нервной системы не могут выдерживать сильные, длительные и концентрированные раздражители. Слабыми являются процессы торможения и возбуждения. При действии сильных раздражителей задерживается выработка условных рефлексов. Наряду с этим отмечается высокая чувствительность (т.е. низкий порог) на действия раздражителей. Тип высшей нервной деятельности относится к природным высшим данным, это врожденное свойство нервной системы. На данной физиологической основе могут образоваться различные системы условных связей, т. е. в процессе жизни эти условные связи будут различно формироваться у разных людей: в этом и будет проявляться тип высшей нервной деятельности. Темперамент и есть проявление типа высшей нервной деятельности в деятельности, поведении человека.  Пластичность типов высшей нервной деятельности. Врожденные свойства нервной системы не являются неизменными. Они могут в той или иной мере меняться под влиянием воспитания в силу пластичности нервной системы. Тип высшей нервной деятельности складывается из взаимодействия унаследованных свойств нервной системы и влияний, которые испытывает индивидуум в процессе жизни. Пластичность нервной системы И. П. Павлов называл важнейшим педагогическим фактором. Сила, подвижность нервных процессов поддаются тренировке, и дети неуравновешенного типа под влиянием воспитания могут приобрести черты, сближающие их с представителями уравновешенного типа. Длительное перенапряжение тормозного процесса у детей слабого типа может привести к «срыву» высшей нервной деятельности, возникновению неврозов. Такие дети с трудом привыкают к новому режиму работы и нуждаются в специальном внимании. 17. Фазы и профилактика утомления. Особенности нервной высшей деятельности детей дошкольного возраста. Утомление – это физиологический процесс, который характеризуется временнымфизиологических функций организма, уровень которых восстанавливается после правильно организованного отдыха. Признаки: снижение работоспособности ослабл внутр акт-го тормож снижение функционального состояния анализаторов чувство усталости – субъективное состояние организма Утомление – защитная реакция от дальнейшего переутомления, с другой стороны – стимулятор отдельных процессов Переутомление– патологический процесс, свидетельствует о глубоком угнетении функций организма. Требует медикаментозного лечения. Признаки: длительное умственных и физических функций нервно-психические расстройства стойкие изменения в регуляции вегетат функции организма снижение сопротивляемости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды 2 этапа 1-й – происходит увеличение возможности коры головного мозга, которое сопровождается 2 фазами: простой – двигат активность уравнительной 2-й – снижение возбудимости коры; 4 фазы простая тормозная уравнительная – одинаковая реакция на ираздражитель пародоксальная – неадекватная реакция на раздражитель ультрапародоксальная Две последние свидетельствуют о чрезмерной нагрузке на НС Факторы способствующие переутомлению: неправильная организация труда и учебного процесса несоответствие учебной нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям ребенка несоблюдение гигиенических требований к режиму и условиям обучения. Профилактика Правильная организация труда и отдыха, соблюдение режима дня. Соответствие учебной нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям. Соблюдение гигиенических требований к режиму и условиям обучения. Медицинский контроль за подростком 18. Учение Павлова об анализатора. Значение анализаторов, их роль в познании окружающего мира. Общие свойства анализаторов Основные направления научной деятельности Павлова - исследование физиологии кровообращения, пищеварения и высшей, нервной деятельности. Учение о высшей нервной деятельности сложилось под влиянием материалистических традиций русской философии и развивало идеи И.М.Сеченова. Руководящим для Павлова являлось представление орефлекторнойсаморегуляции работы организма, имеющей эволюционно-биологический (адаптивный) смысл. Центральную роль в саморегуляции выполняет нервная система (принцип нервизма). Иван Петрович преобразовал традиционное учение об органах чувств в учение об анализаторах как целостных “приборов”, производящих высший анализ и синтез раздражителей внешней и внутренней среды. Принципиально новым в трактовке этих раздражителей являлся вывод Павлова об их сигнальной функции. Выводы Павлова о закономерностях образования условных рефлексов и сигнальной модификации поведения стали одним из истоков кибернетики. Определяя качественное различие между высшей нервной деятельностью человека и животных, Павлов выдвинул учение о двух сигнальных системах. Первые (сенсорные) сигналы взаимодействуют со вторыми (речевыми). Анализатор -- нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организма. Понятие анализатор введено И. П. Павловым. Анализатор состоит из трех частей: 1) периферический отдел -- рецепторы, преобразующие определенный вид энергии в нервный процесс; 2) проводящие пути -- афферентные, по которым возбуждение, возникшее в рецепторе, передается к вышележащим центрам нервной системы, и эфферентные, по которым импульсы из вышележащих центров, особенно из коры больших полушарий головного мозга, передаются к нижним уровням анализатора, в том числе к рецепторам, и регулируют их активность; 3) корковые проекционные зоны. Каждый анализатор выделяет определенный вид раздражителей, обеспечивая его последующее разделение на отдельные элементы. Рецептор — это специализированная структура (клетка или окончание нейрона), которая в процессе эволюции приспособилась к восприятию соответствующего раздражителя внешнего или внутреннего мира. Например, адекватным раздражителем для фоторецепторов является квант видимого света. Под влиянием адекватного раздражителя в рецепторной клетке или в нервном специализированном окончании происходит изменение проницаемости для ионов, что приводит к генерации рецепторного потенциала. В ответ на этот рецепторный потенциал возникают следующие события: а) в первичных рецепторах, которые являются специализированными окончаниями дендрита афферентного нейрона, в ответ на рецепторный потенциал возникает потенциал действия. Возникший ПД передается далее в афферентный нейрон, а от него по его аксону сигналы идут в проводниковый отдел — бегут: по направлению к коре больших полушарий; б) во вторичных рецепторах — рецептор является специализированной клеткой, которая не имеет продолжения (не является окончанием дендрита). Она по типу синоптического взаимодействия контактирует с окончанием дендрита афферентного нейрона. Поэтому в ответ на рецепторный потенциал выделяется из рецепторной клетки медиатор, который взаимодействует с окончанием дендрита нейрона. Он вызывает генераторный потенциал. Если этот потенциал достигает критического уровня деполяризации, то наступает генерация ПД Большая часть рецепторов — это вторичные (фото-, фоно-, вестибуло-, вкусовые, механорецепторы кожи и т. д.). Первичные рецепторы — это мышечные веретена, рецепторы сухожилий Гольджи), болевые, обонятельные. Высшие отделы наряду с собственными рецепторными механизмами регулируют и процессы адаптации в рецепторах — привыкание. В основном, все рецепторы — быстро адаптирующиеся, поэтому они реагируют на начало воздействия стимула и на окончание его действия. Часть рецепторов — медленно адаптирующиеся, поэтому постоянно реагируют на стимул. Например, быстро адаптируются рецепторы обоняния, вкуса, но медленно адаптируются рецепторы боли (ноцицепторы). Афферентные нейроны — это первые нейроны, которые участвуют в обработке сенсорной информации, лежат в ганглиях. 19. Строение и функции зрительного анализатора, отклонение в работе, профилактика нарушений, его возрастные особенности Глазное яблоко состоит из трех оболочек: наружной, средней и внутренней. Наружная, или фиброзная, оболочка образована из плотной соединительной ткани – роговицы (спереди) и непрозрачной склеры, или белочной оболочки (сзади). Средняя (сосудистая) оболочка содержит кровеносные сосуды и состоит из трех отделов: 1) переднего отдела (радужной оболочки, или радужки). Радужная оболочка содержит гладкие мышечные волокна, составляющие две мышцы: круговую, суживающую зрачок, находящийся почти в центре радужной оболочки, и радиальную, расширяющую зрачок. Ближе к передней поверхности радужки находится пигмент, определяющий цвет глаза и непрозрачность этой оболочки. Радужная оболочка прилегает своей задней поверхностью к хрусталику; 2) среднего отдела (ресничного тела). Ресничное тело расположено в месте перехода склеры в роговицу и имеет до 70 ресничных радиальных отростков. Внутри ресничного тела находится ресничная, или цилиарная, мышца, состоящая из гладких мышечных волокон. Ресничная мышца ресничными связками прикреплена к сухожильному кольцу и сумке хрусталика; 3) заднего отдела (собственно сосудистой оболочки). Наиболее сложное строение имеет внутренняя оболочка (сетчатка). Основными рецепторами сетчатки являются палочки и колбочки. В сетчатке человека насчитывается около 130 млн палочек и около 7 млн колбочек. У каждой палочки и колбочки два членика – наружный и внутренний, у колбочки наружный членик короче. В наружных члениках палочек содержится зрительный пурпур, или родопсин (вещество пурпурного цвета), в наружных члениках колбочек – йодопсин (фиолетового цвета). Внутренние членики палочек и колбочек соединены с нейронами, имеющими два отростка (биполярными клетками), которые контактируют с ганглиозными нейронами, входящими своими волокнами в состав зрительного нерва. Каждый зрительный нерв содержит около 1 млн нервных волокон. Распределение палочек и колбочек в сетчатке имеет следующий порядок: в середине сетчатки имеется центральная ямка (желтое пятно) диаметром в 1 мм, в ней находятся только колбочки, ближе к центральной ямке располагаются колбочки и палочки, а на периферии сетчатки – только палочки. В центральной ямке каждая колбочка через биполярную клетку соединена с одним нейроном, сбоку от нее несколько колбочек также соединяются с одним нейроном. Палочки в отличие от колбочек соединяются с одной биполярной клеткой по нескольку штук (около 200). Благодаря такому строению в центральной ямке обеспечивается наибольшая острота зрения. На расстоянии примерно 4 мм кнутри от центральной ямки находится сосок зрительного нерва (слепое пятно), в центре соска расположены центральная артерия и центральная вена сетчатки. Между задней поверхностью роговой оболочки и передней поверхностью радужной оболочки и частично хрусталика находится передняя камера глаза. Между задней поверхностью радужной оболочки, передней поверхностью ресничной связки и передней поверхностью хрусталика расположена задняя камера глаза. Обе камеры заполнены прозрачной водянистой влагой. Все пространство между хрусталиком и сетчаткой занято прозрачным стекловидным телом. Светопреломление в глазу. К светопреломляющим средам глаза относятся: роговица, водянистая влага передней камеры глаза, хрусталик и стекловидное тело. Во многом ясность зрения зависит от прозрачности этих сред, однако преломляющая сила глаза почти полностью зависит от лучепреломления в роговице и хрусталике. Лучепреломление измеряется в диоптриях. Диоптрия – это величина, обратная фокусному расстоянию. Преломляющая сила роговицы постоянна и равна 43 дптр. Преломляющая сила хрусталика непостоянна и изменяется в широких пределах: при смотрении на ближайшем расстоянии – 33 дптр, вдаль – 19 дптр. Преломляющая сила всей оптической системы глаза: при смотрении вдаль – 58 дптр, на ближнее расстояние – 70 дптр. Параллельные световые лучи после преломления в роговице и хрусталике сходятся в одну точку в центральной ямке. Линия, проходящая через центры роговицы и хрусталика в центр желтого пятна, называется зрительной осью. Аккомодация.Способность глаза четко различать предметы, находящиеся на разных расстояниях, называется аккомодацией. Явление аккомодации основано на рефлекторном сокращении или расслаблении ресничной, или цилиарной, мышцы, иннервируемой парасимпатическими волокнами глазодвигательного нерва. Сокращение и расслабление цилиарной мышцы изменяет кривизну хрусталика: а) когда мышца сокращается, происходит расслабление ресничной связки, что вызывает увеличение светопреломления, потому что хрусталик становится более выпуклым. Такое сокращение ресничной мышцы, или напряжение зрения, происходит, когда предмет приближается к глазу, т. е. при рассматривании предмета, находящегося на максимально близком расстоянии; б) когда мышца расслабляется, ресничные связки натягиваются, сумка хрусталика сдавливает его, кривизна хрусталика уменьшается и его лучепреломление снижается. Это происходит при отдалении предмета от глаза, т. е. при смотрении вдаль. Сокращение ресничной мышцы начинается, когда предмет приближается на расстояние около 65 м, затем ее сокращения усиливаются и становятся отчетливыми при приближении предмета на расстояние 10 м. Далее, по мере приближения предмета сокращения мышцы все более усиливаются и наконец доходят до предела, при котором четкое видение становится невозможным. Минимальное расстояние от предмета до глаза, на котором он четко видим, называется ближайшей точкой ясного видения. У нормального глаза дальняя точка ясного видения находится в бесконечности. Дальнозоркость и близорукость.Здоровый глаз при смотрении вдаль преломляет пучок параллельных лучей так, что они фокусируются в центральной ямке. При близорукости параллельные лучи собираются в фокус впереди центральной ямки, в нее попадают расходящиеся лучи и потому изображение предмета расплывается. Причинами близорукости могут быть напряжение ресничной мышцы при аккомодации на близкое расстояние или слишком длинная продольная ось глаза. При дальнозоркости (из-за короткой продольной оси) параллельные лучи фокусируются позади сетчатки, и в центральную ямку попадают сходящиеся лучи, что также вызывает нечеткость изображения. Оба дефекта зрения можно корректировать. Близорукость исправляют двояковогнутые линзы, которые уменьшают лучепреломление и отодвигают фокус на сетчатку; дальнозоркость – двояковыпуклые линзы, увеличивающие лучепреломление и потому придвигающие фокус на сетчатку. 20. Строение и функции слухового анализатора, его возрастные особенности. Предупреждение слуховых нарушений. Слуховой анализатор представляет собой совокупность механических, рецепторных и нервных структур, воспринимающих и анализирующих звуковые колебания. Периферический отдел слухового анализатора представлен слуховым органом, состоящим из наружного, среднего и внутреннего уха. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Основу ушной раковины составляет эластичный хрящ, дополненный кожной складкой — мочкой, заполненной жировой тканью. Ушная раковина у новорожденного уплощена, хрящ ее мягкий, кожа тонкая, мочка имеет небольшие размеры. Наиболее быстро ушная раковина растет в течение первых двух лет и после 10 лет. В длину она растет быстрее, чем в ширину. Свободный край раковины завернут внутрь в форме завитка, а с ее дна поднимается противозавиток. Медиальнее последнего располагается полость раковины, в глубине которой находится отверстие наружного слухового прохода. Спереди от него располагается козелок, сзади — противокозелок. Наружный слуховой проход имеет длину 24 мм и оканчивается барабанной перепонкой. Первая треть слухового прохода является хрящевым продолжением раковины, остальные две трети костные и располагаются в пирамиде височной кости. Наружный слуховой проход у новорожденного узкий и длинный (15 мм), круто изогнут, имеет сужение, медиальный и латеральный отделы его расширены. Стенки наружного слухового прохода хрящевые, за исключением барабанного кольца. Длина слухового прохода у ребенка 1 года составляет 20 мм, а 5 лет — 22 мм. Слуховой проход выстлан кожей с тонкими волокнами и видоизмененными потовыми железками, выделяющими ушную серу. Все это защищает барабанную перепонку от неблагоприятных воздействий внешней среды. Барабанная перепонка отделяет наружное ухо от среднего. Она состоит из коллагеновых волокон, снаружи покрыта эпидермисом, а внутри — слизистой оболочкой. Барабанная перепонка у новорожденного хорошо развита. Ее высота равна 9 мм, ширина — 8 мм, как у взрослого человека, и образует угол в 35-40°. Среднее ухо состоит из барабанной полости, слуховых косточек и слуховой трубы. На передней стенке барабанной полости располагается отверстие слуховой трубы, через которое она заполняется воздухом. На задней стенке полости открываются ячейки сосцевидного отростка, а на медиальной размещаются окно преддверия и окно улитки, которые ведут во внутреннее ухо. Барабанная полость у новорожденного по размерам такая же, как у взрослого. Слизистая оболочка утолщена, и поэтому барабанная полость заполнена жидкостью. С началом дыхания она поступает через слуховую трубу в глотку и проглатывается. Стенки барабанной полости тонкие, особенно верхняя. Задняя стенка имеет широкое отверстие, ведущее в сосцевидную полость. Сосцевидные ячейки у грудных детей отсутствуют из-за слабого развития сосцевидного отростка. Окно улитки затянуто вторичной барабанной перепонкой. В среднем ухе располагаются три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремя. Молоточек соединяется с одной стороны с барабанной перепонкой, а с другой — с телом наковальни. Длинный отросток последней сочленяется с головкой стремени. Основание стремени прилегает к окну преддверия. Слуховые косточки у новорожденного имеют размеры, близкие к таковым у взрослого. Все три косточки соединяют барабанную перепонку с внутренним ухом. Слуховая труба — это длинный (3,5 см) и узкий (2 мм) хрящевой канал, который переходит в костный со стороны пирамиды. Труба служит для выравнивания давления воздуха на барабанную перепонку. Отверстие трубы в глотке находится в спавшемся состоянии и воздух в барабанную полость поступает лишь при глотании или зевании. Слуховая труба у новорожденного прямая, широкая и короткая, длиной 17—18 мм. В течение первого года жизни она растет медленно (20 мм), на втором году быстрее (30 мм). В 5 лет длина ее составляет 35 мм, у взрослого человека — 35—38 мм. Просвет слуховой трубы суживается от 2,5 мм в 6 месяцев до 2 мм в 2 года и 1 —2 мм в 6 лет. Внутреннее ухо, или лабиринт, имеет двойные стенки: перепончатый лабиринт вставлен в костный. Между ними находится прозрачная жидкость — перилимфа, а внутри перепончатого — эндолимфа. Костный лабиринт состоит из преддверия, улитки и трех полукружных каналов. Преддверие представляет собой овальную полость, соединяющуюся с барабанной полостью с помощью перегородки с двумя окнами: овальным (окно преддверия) и круглым (окно улитки). В преддверие открываются отверстия трех полукружных каналов и спиральный канал улитки. Строение полукружных каналов будет рассмотрено при описании вестибулярного анализатора. Костная улитка представляет собой спиральный канал, имеющий два с половиной оборота вокруг стержня улитки. От стержня отходит костная спиральная пластинка, не доходящая до наружной стенки канала. От свободного конца спиральной пластинки до противоположной стенки улитки натянуты две мембраны — спиральная и вестибулярная, которые ограничивают улитковый проток. Улитковый проток делит улитку на две части, или лестницы. Верхняя часть, или лестница преддверия, начинается от овального окна преддверия и идет до вершины улитки, где через маленькое отверстие сообщается с нижним каналом, или барабанной лестницей. Она располагается от верхушки улитки до круглого окна улитки. Вестибулярная и барабанная лестницы заполнены перилимфой, а просвет улиткового протока — эндолимфой. Внутреннее ухо у новорожденного развито хорошо, его размеры близки к таковым у взрослого человека. Костные стенки полукружных каналов тонкие, постепенно утолщаются за счет окостенения в пирами-де височной кости. На спиральной мембране лежит спиральный орган, состоящий из опорных и рецепторных клеток. На опорных клетках цилиндрической формы лежат рецепторные волосковые клетки, которые имеют на своей верхней части выросты, представленные крупными микро-ворсинками (стереоцилиями). Волосковые клетки бывают наружными, располагающимися в три ряда, и внутренними, образующими только один ряд. Между наружными и внутренними волосковыми клетками лежит кортиев туннель, выстланный столбчатыми клетками. Реснички наружных и внутренних волосковых клеток соприкасаются с покровной (текториальной) мембраной. Эта мембрана представляет собой однородную желеобразную массу, прикрепленную к клеткам эпителия. Спиральная мембрана неодинакова по ширине: у человека вблизи овального окна ее ширина составляет 0,04 мм, а затем по направлению к вершине улитки, постепенно расширяясь, она достигает в конце 0,5 мм. В базальной части спирального органа располагаются рецепторные клетки, воспринимающие более высокие частоты, а в апикальной части (на вершине улитки) — клетки, воспринимающие только низкие частоты. Базальные части рецепторных клеток контактируют с нервными волокнами, которые проходят в базальной мембране, а затем выходят в канал спиральной пластинки. Далее они идут к нейронам спирального ганглия, лежащего в костной улитке, где и начинается проводниковый отдел слухового анализатора. Аксоны нейронов спирального узла образуют волокна слухового нерва, который входит в мозг между нижними ножками мозжечка и мостом и направляется в покрышку моста, где имеет место первый перекрест волокон и образуется латеральная петля. Часть ее волокон оканчивается на клетках нижнего двухолмия, где находится первичный слуховой центр. Другие волокна латеральной петли в составе ручки нижнего двухолмия подходят к медиальному коленчатому телу. Отростки клеток последнего образуют слуховую лучистость, оканчивающуюся в коре верхней височной извилины (корковый отдел слухового анализатора). Человек воспринимает звуки с частотой от 16 до 20 ООО Гц. Этот диапазон соответствует 10-11 октавам. Границы слуха зависят от возраста: чем человек старше, тем чаще он не слышит высоких тонов. Если на ухо долго действует тот или иной звук, то чувствительность слуха падает, т.е. наступает адаптация. Механизм адаптации связан с сокращением мышц, идущих к барабанной перепонке и стремени (при их сокращении изменяется интенсивность звуковой энергии, передающейся на улитку), и с нисходящим влиянием ретикулярной формации среднего мозга. Слуховой анализатор обладает двумя симметричными половинами (бинауральный слух), т.е. для человека характерен пространственный слух — способность определять положение источника звука в пространстве. Острота такого слуха велика. Человек может определить расположение источника звука с точностью до 1°. Это связано с тем, что, если источник звука находится в стороне от средней линии головы, звуковая волна приходит на одно ухо раньше и с большей силой, чем на другое. Кроме того, на уровне задних холмов четверохолмия найдены нейроны, реагирующие лишь на определенное направление движения источника звука в пространстве. Острота слуха определяется наименьшей силой звука, которая может вызвать звуковое ощущение (порог слышимости). У взрослого человека порог слышимости лежит в пределах 10-12 дБ, у детей 6-9 лет — 17-24 дБ, 10-12-лет— 14-19 дБ. Наибольшая острота звука достигается к среднему и старшему школьному возрасту. Низкие тоны дети воспринимают лучше, чем высокие. В развитии слуха у детей большое значение имеет общение со взрослыми. Развивает слух у детей слушание музыки, обучение игре на музыкальных инструментах. 21. Строение и функции внутреннего анализатора, его возрастные особенности. |