Лекции По Основам Светотехники (Шашлов А. Б.). Лекции По Основам Светотехники (Шашлов А. Б. Вопросы к экзамену. Вопрос 1

Скачать 3.97 Mb. Скачать 3.97 Mb.

|

|

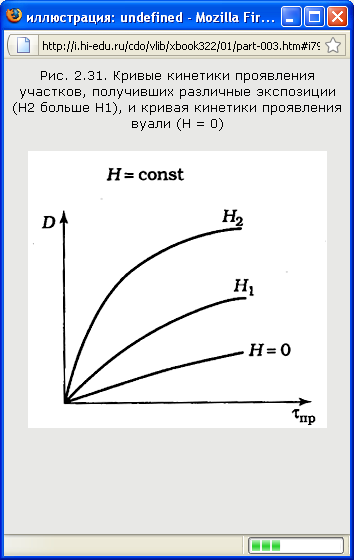

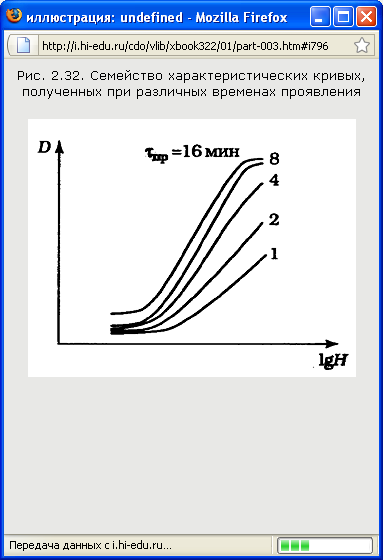

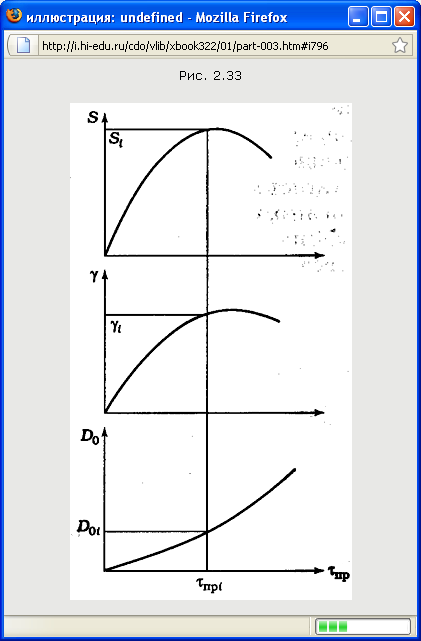

89.Центр проявления - группа из нескольких атомов серебра экспонированного зерна, на которой начинается превращение зерна в металлическое серебро в процессе проявления. В фотоматериалах на микрокристаллах обр. 2 вида центров – светочувствительности S и вуалирования в(большой). Там где центр скрытого изображения начинает выбрасывать ионы серебра обр-ся зерно почернения. Несколько зерен почернения могут визуально агрегатироваться и и превращаются в одно большое зерно. Проявляющая способность – способность воспроизводить детали изображения. 90. Вода, проявляющее вещество(работает только в щелоной среде), ускоритель проявления( KOH,NaOH), иногда вводят щелочные соли. 18.4 Процесс: AgHal+Red=Ag0+Hal=Ox (галогенид) В проявители вводят буферв(две соли диссоциируют ступенчато: KOH,NaOH – щелочной буфер, HCl – кислотный). Противовуалирующее средство (BrK) предотвращает обр. вуали на негативе. Чем больше проявилось серебра, тем процесс идет быстрее. Консервирующее вещ-во(NaSO3) позвляет защитить проявляющее вещество от кислорода воздуха и восстанавливает окисленную форму проявляющего вещества. Вопрос № 19. 91. Составные части проявителя. 92. проявляющие вещества. 93. Активные группы. 94. Ускоряющие вещества. 95. Диссоциация и активная форма проявляющих веществ. 96. Консервирующие вещества. 97. Противовуалирующие вещества. 91-92-93 . Составные части проявителя. В состав проявителей - обрабатывающих растворов, в которых происходит восстановление галоидосеребряных микрокристаллов в зерна металлического серебра, входят следующие химикаты. 1. Собственно проявляющее вещество, восстанавливающее бромистое серебро в металлическое и образующее изображение. Наиболее распространены проявляющие вещества: гидрохинон, метол (или оба вместе), парааминофенол. 2. Сохраняющее вещество (сульфит натрия), без которого проявитель испортился бы (окислился) через несколько минут после приготовления. 3. Ускоряющее вещество (щелочная соль), без которого проявитель работал бы очень медленно. Такими веществами чаще всего служат поташ и сода, которые в любом рецепте могут быть заменены друг другом (в определенном весовом отноше- нии). Реже в качестве ускоряющих веществ применяются бура, едкое кали, едкий натр. 4. Противовуалирующее средство (бромистый калий); замедляя ход проявления, он в то же время осветляет негативы и предотвращает образование на них вуали. Входит не во все проявляющие растворы. 5. Наконец, растворитель всех этих веществ - вода. 94 Ускоряющие в-ва(УВ) - в-ва, создающие щелочную реакцию р-раи убыстряющие процесс проявления. К таким в-вам относятся щелочи (NaOH, KOH), соли слабых к-ти сильных оснований, создающие щелочную р-ию в результате гидролиза. Ввод УВ в состав проявителя обусловлен тем, что проявляющей способностью обладает лишь активная форма-анион, образующийся при диссоциации молекулы проявляющего в-ва в щелочной среде. Выбор конкретного УВ зависит от типа проявителя. 95Диссоциация - распад молекул на более простые части: атомы, группы атомов или ионы. - фотохимическую диссоциацию, которая происходит под действием света. Проявляющее в-во само по себе не активно. При попадании в щелочь проявляющее в-во диссоциирует. Если ph не достаточная ,то малая проявляющая способность. Поэтому ph берут нормальную, чтоб проявляющее в-во было активно. 96 Консервирующие в-во(КВ)- соединение ,предохраняющее проявитель от быстрого окисления воздухом. Чаще всего в качестве КВ в состав проявителя вводят сульфит натрия. Ввод этого соединения связан с тем, что все органические проявляющие в-ва являются сильными восстановителями и легко окисляются не только в процессе проявления, но и кислородом воздуха. 97 Противовуалирующие в-во(ПВ).Несмотря на высокую избирательность проявляющих в-в, в процессе химико-фотографической обработки фотоматериала на участках, не повергшихся воздействию света, может образоваться почернение-вуаль. Ее образование связано с тем, что в процессе изготовления эмульсии или хранения фотоматериала центры светочувствительности на микрокристаллах AgHal могут увеличить свой размер до критических значений и превратиться в центр вуали.Центр вуали способен восстанавливать эти микрокристаллы без действия света. Вуаль отрицательно сказывается на фотографических и структурометрических характеристик изображения. Для предотвращения роста вуали в процессе химико-фотографической обработки изобр-я в состав проявителя вводят ПВ. Его введение увеличивает также избирательное действие р-ра. В кач-ве ПВ применяют бромистый калий или органические соединения. Вопрос № 20. 98. Кинетика проявления. 99. Определения термина. 100. Кривые кинетики и их построение. 101. Влияние состава проявителя. 98-99. Кинетика проявления Если сообщить участку фотоматериала какую-либо экспозицию (H1) и поместить материал в проявитель, то экспонированный участок начнет постепенно темнеть, пока не достигнет максимальной для этих условий оптической плотности. Скорость увеличения плотности и достигаемая плотность зависят от полученных участками количеств освещения - экспозиций Нi. Графики зависимости оптической плотности от времени проявления  2.2 Кривые кинетики проявления Начнем проявлять сенситограмму-копию шкалы-клина. Для фиксированных времен проявления построим характеристические кривые D(lgH). Совокупность таких кривых называют семейством характеристических кривых (рис. 2.32). Обычно его строят, увеличивая время проявления в одинаковое число раз, например, 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 мин. Зависимость скорости проявления от экспозиции приводит к росту коэффициента контрастности фотоматериала в процессе проявления, вплоть до достижения участками, получившими большую экспозицию, высоких оптических плотностей. Их проявление замедляется, а малоэкспонированные участки продолжают проявляться. Коэффициент контрастности начинает уменьшаться. Таким образом, при длительном проявлении коэффициент контрастности проходит через максимум. Непрерывно изменяется светочувствительность и возрастает плотность вуали. Графики изменения сенситометрических параметров фотографического материала от времени проявления в фотографической сенситометрии называют кривыми кинетики проявления. Типичные кривые кинетики (графики зависимости светочувствительности S, коэффициента контрастности и плотности вуали от времени проявления ) приведены на рис. 2.33 (Кривые кинетики проявления   Чтобы материал имел заданные характеристики, необходимы не только определенные проявитель и условия проявления, но и определенное время проявления. 100-101. Влияние режимов проявления - температуры проявителя и интенсивности перемешивания Участки фотоматериала, получившие большую и малую экспозицию, а также вуаль имеют различную кинетику проявления. Процесс проявления вуали и мало экспонированных участков имеет химическую кинетику. Его ускоряет все, что повышает скорость химической реакции. Один из самых эффективных способов ускорения реакции - повышение температуры проявления. Изменение интенсивности перемешивания, т.е. скорости доставки в эмульсионный слой проявителя, мало влияет на проявление вуали и участков малой оптической плотности. Совсем по-другому обстоит дело с участками, получившими большую экспозицию. Процесс их проявления имеет диффузионную кинетику. Дело в том, что реакция проявления происходит за счет проявляющего вещества, содержащегося внутри набухшего эмульсионного слоя. При высокой скорости реакции вблизи больших центров проявления концентрация проявляющего вещества в слое быстро падает и ее не успевает восполнять проявляющее вещество, поступающее в слой диффузионным путем из раствора. Таким образом, скорость процесса лимитируется диффузией активных веществ. Возрастание скорости реакции с повышением температуры, конечно, происходит, но в большей степени на процесс влияет перемешивание, интенсифицирующее доставку активных веществ к границе раствор - эмульсионный слой и диффузию веществ в слое. При повышении температуры проявителя кривые кинетики При повышении интенсивности перемешивания скорость проявления и контраст изображения возрастают. Повышается градиент кривой в верхнем криволинейном участке и увеличивается равномерность проявления сплошных участков. Эти изменения происходят вплоть до определенной скорости перемешивания, после чего его дальнейшая интенсификация на проявлении не сказывается. По возможности следует проводить проявление при интенсивном перемешивании, что легче всего осуществляется в проявочных устройствах и проявочных машинах. Из материала, рассмотренного раннее, ясно следующее: • характеристическая кривая и фотографические характеристики (параметры) фотографического материала зависят от условий экспонирования и химико-фотографической обработки; • при определении фотографических характеристик фотоматериала, т.е. при его сенситометрическом испытании, все рассмотренные выше условия получения изображения должны быть нормированы (стандартизированы); • при практическом использовании фотографических материалов их следует экспонировать и обрабатывать в рекомендуемых условиях. Иначе они будут иметь характеристики, отличающиеся от указанных изготовителем. Вопрос № 22. 22.1. Сенситометрическое экспонирование. 22.2. Назначение сенситометрического экспонирования. 22.3. Принцип устройства сенситометра. 22.4. Оптический клин и его характеристики, константа стандартного клина. 22.5. Увязка константы со строением бланка. 22.1. Сенситометрическое экспонирование. Метод определения фотографических характеристик светочувствительных материалов называется сенситометрией. В основе лежит понятие характеристической кривой – графике зависимости оптической плотности фотографического материала от логарифмов экспозиций, полученных этим фотоматериалом. Сенситометрическое экспонирование – экспонирование, проводимое в сенситометре(приборе, позволяющем сообщать фотоматериалу ряд нормированных и закономерно изменяющихся экспозиций). 22.2. Назначение сенситометрического экспонирования. Для получения сенситограммы(совокупность почернений на фотоматериале, полученных в результате действия на него определенного ряда экспозиций и последующей хим-физ обработки), по которой строится характеристическая кривая, по которой определяют фотографические характеристики светочувствительных материалов. 22.3. Принцип устройства сенситометра. Свет от точечного источника с силой света I в отсутствие светофильтров и модулятора экспозиций (оптического клина) создает на поверхности фотоматериала, отстоящего от источника излучения на расстоянии r, освещенность E0=I/r2. С помощью затвора обеспечивается требуемое время действия света t (время экспонирования, выдержка). Оптический клин за счет изменения оптических плотностей и затвор за счет времени действия света t создают на фотоматериале закономерно изменяющийся ряд экспозиций. 22.4. Оптический клин и его характеристики, константа стандартного клина. Оптический клин – оптическая среда, имеющая переменную, закономерно изменяющуюся оптическую плотность. В сенситометре он представояет собой стеклянную пластинку, имеющую поля с различной оптической плотностью Dn. Эти плотности возрастают от поля к полю и отличаются друг от друга на величину k, называемую константой клина (обычно k=0,15). Dn=D1+k(n-1). 22.5. Увязка константы со строением бланка. Сверху сенситометрический бланк ограничивается осью экспозиций, которая совместно с осью логарифмов экспозиций образует номограмму для перехода от lgH к экспозициям Н. Они нанесены над вертикальными главными осями, между которыми находятся вспомогательные, отстоящие друг от друга на 0,15 логарифмической единицы: Нвсп=Нгл*100,15=Нгл*1,41 (т.к. k=0,15). Вопрос № 23. 23.1. Спектральная сенсибилизация. 23.2. Область естественной чувствительности галогенидов серебра. 23.3. Недостатки обычных (несенсибилизированных) материалов. 23.4. Техника сенсибилизации. 23.5. Классификация материалов по их спектральной чувствительности. 23.1. Спектральная сенсибилизация. Спектральная (оптическая) сенсибилизация – процесс очувствления эмульсии красителями, очувствляющими галогениды серебра к длинноволновой области спектра. 23.2. Область естественной чувствительности галогенидов серебра. Собственная светочувствительность AgHal зависит от ряда факторов и не превышает 550нм у AgJ, до 410нм у AgCl, до 460нм у AgBr).Таким образом, фотослои, содержащие AgHal, чувствительны к сине-фиолетовой части спектра. 23.3. Недостатки обычных (несенсибилизированных) материалов. Фотослои, содержащие лишь AgHal, чувствительны к сине-фиолетовой части спектра. Поэтому такие фотографические материалы можно использовать только для съемки черно-бурых объектов. 23.4. Техника сенсибилизации. Удлинение полиметиловой цепи ведет к сдвигу чувствительности в длинноволновую область. Что касается механизма передачи энергии возбуждения от сенсибилизатора галогениду серебра, то существуеют два основных объяснения этого процесса: 1)передача красителям энергии возбуждения, полученной им при поглащении кванта света, микрокристаллу AgHal, в котором в результате этого взаимодействия высвобождается электрон; 2) непосредственная передача электрона из красителя в микрокристалл. В зависимости от строения красителя и его физико-химических свойств он может сенсибилизировать светочувствительный слой к различным участкам спектра от зеленого до инфракрасного. 23.5. Классификация материалов по их спектральной чувствительности. 1) Ортохроматический («Ортохром») – пленки, изоортохроматический («Изоорто») – пластинки – К зеленому и желтому 2) Изохроматический («Изохром») – пластинки и пленки – К зеленому, желтому, оранжевому, светло-красному 3) Панхроматический («Панхром») – пластинки и пленки – К зеленому (частично), желтому, оранжевому, красному 4) Изопанхроматический («Изопанхром») – пленки – К зеленому, желтому, оранжевому, красному. Вопрос № 24. 24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии. 24.2-24.4 Принципы определения спектральной чувствительности. Монохроматическая характеристическая кривая и спектрально-сенситометрические величины. Особенности выражения спектральной чувствительности. 24.1 Общие сведения о спектральной сенситометрии. Спектральная сенситометрия занимается изучением спектральной чувствительности материалов и разработкой получения кривых спектральной чувствительности материала к излучениям оптического диапазона. Спектральная чув-ть определяется по формуле: Кривой спектральной чувствительности называют график зависимости чувствительности материала к монохроматическому излучению от длины волны излучения: S( 24.2-24.4 Принципы определения спектральной чувствительности. Монохроматическая характеристическая кривая и спектрально-сенситометрические величины. Особенности выражения спектральной чувствительности. Для построения кривой спектральной чувствительности получают набор сенситограмм, экспонируя фотоматериал под монохроматическим или узкозональными излучениями (должна быть охвачена та часть спектра, в которой работает данный фотоматериал). Для получения такого набора сенситограмм возможны 2 способа:

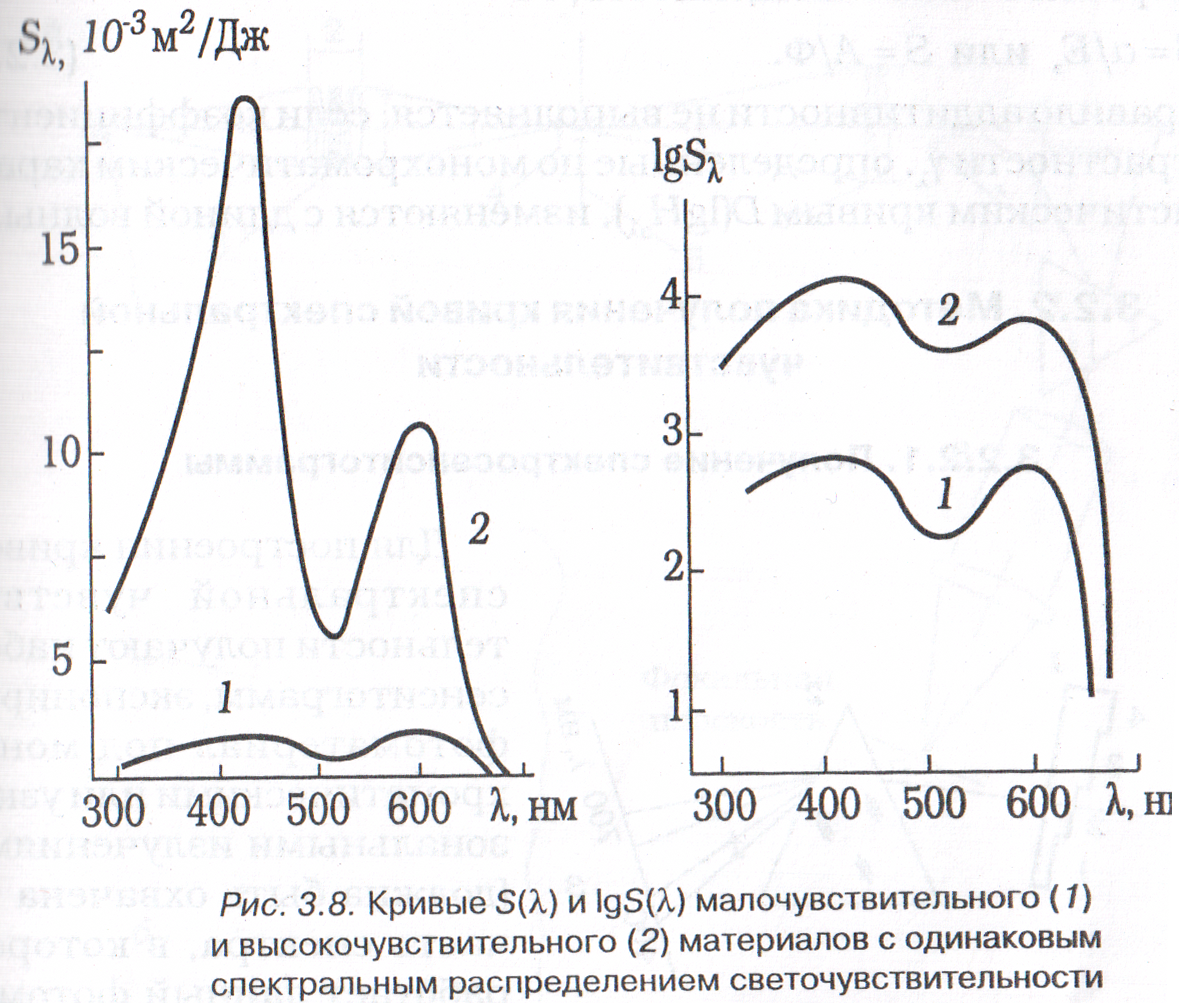

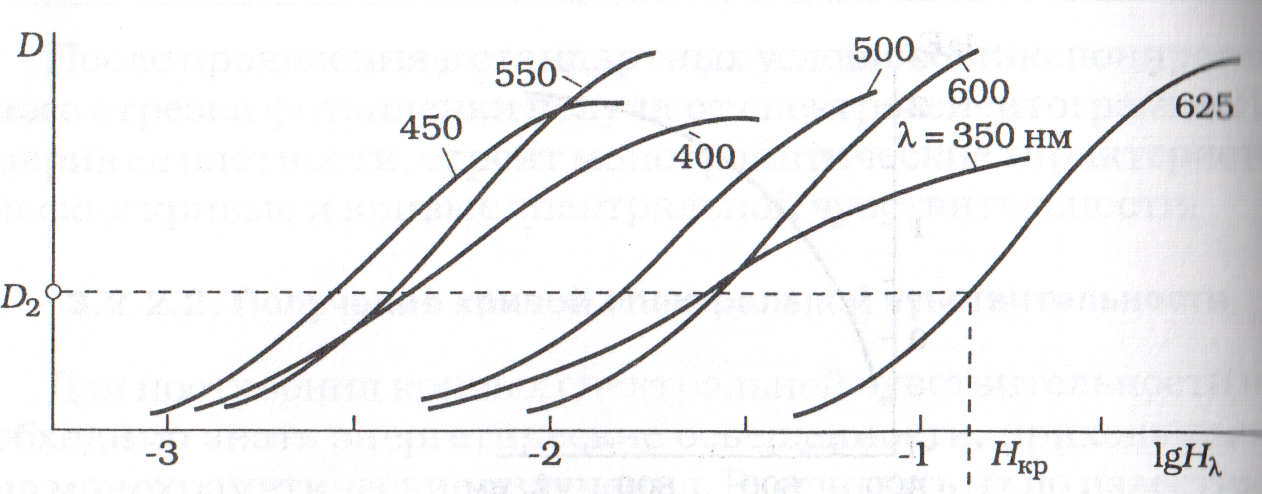

Измерив плотности для каждой из полученных спектросенситограмм, строят семейство монохроматические характер-их кривых (рис.1).   Рис 1 Рис. 2 Особенности выражения спектральной чувствительности. При выборе критерия спектральной чувствительности руководствуются не условиями практического использования, а удобством и точностью измерения. В соответствии со стандартом в качестве критериальной выбирают точку на монохроматической характеристической кривой, лежащую примерно в середине ее прямолинейного участка: |