Лекции По Основам Светотехники (Шашлов А. Б.). Лекции По Основам Светотехники (Шашлов А. Б. Вопросы к экзамену. Вопрос 1

Скачать 3.97 Mb. Скачать 3.97 Mb.

|

|

25.1 Градационные характеристики объекта и изображения. Деталь объекта воспринимается нами зрительно как деталь, потому что она отличается по светлоте от фона. Различие деталей по светлоте называют контрастом. Чтобы выразить контраст количественно, удобнее пользоваться яркостью B и оптической плотностью D. Связь между этими характеристиками и светлотой описывается законом Вебера – Фехнера: контраст изображения, равный разности светлот

25.2 Определение термина «градация». Градация – постепенность перехода - определенный последовательный ряд величин оптических характеристик оттиска, оригинала, фотоформы, расположенных по возрастанию или убыванию. В качестве градационной шкалы можно использовать равномерную шкалу-клин с константой (шагом) 0,1-0,15. На ней отмечают границы оптических плотностей воспроизводимого оригинала. Полученный интервал плотностей делят на 3 части границами: света, средние тона (полутона) и тени. При контроле градационного воспроизведения оригинала оценивают контраст светов, средних тонов, теней и изображения в целом. 25.3 Логарифмические характеристики общего контраста. 1) При использовании яркости для оценки общего контраста измеряют минимальную и максимальную яркости объекта

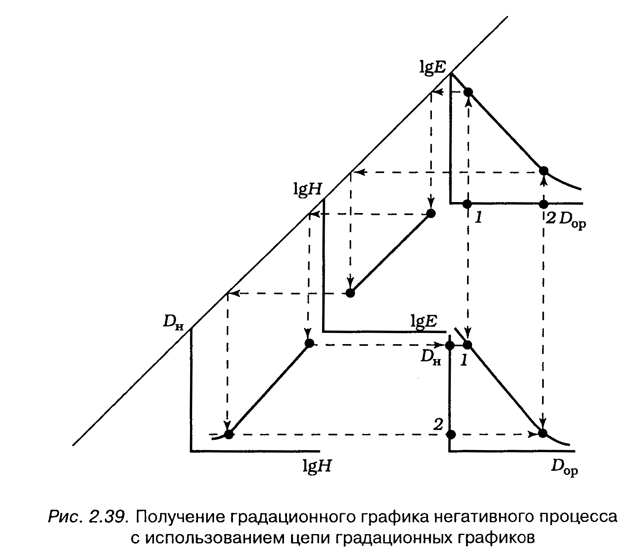

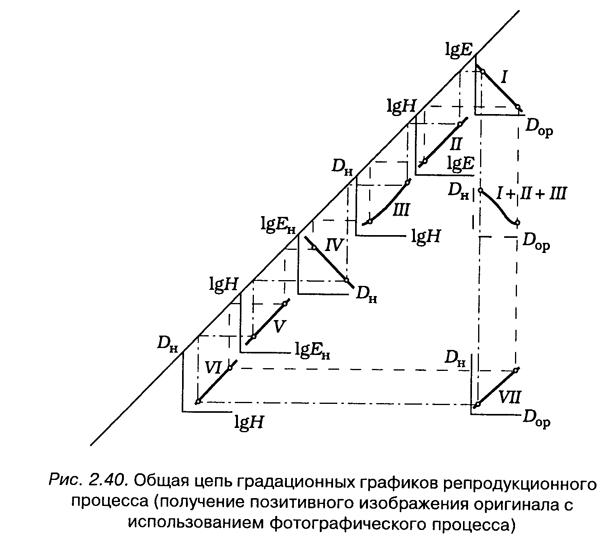

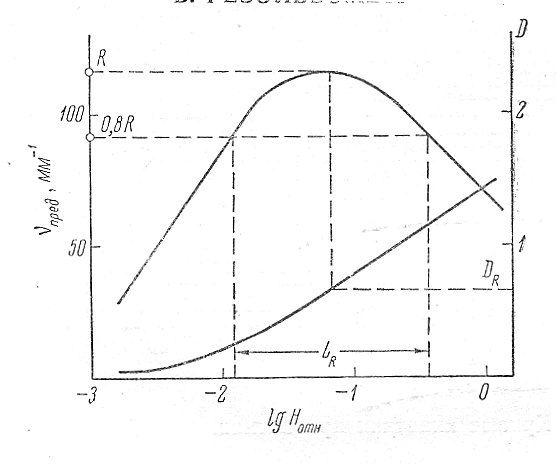

3) При использовании оптических плотностей контраст смежных участков определяют как разность оптических плотностей соседних участков (деталь плотности): 4) Общий контраст изображения определяют как разность оптических плотностей, максимальной и минимальной (интервал оптических плотностей): 5) Интервал оптических плотностей и интервал яркостей численно равны: По лекциям: градационные характеристики: lgH, lgE, lgB. Также можно отнести к ним характеристическую кривую (по ней определяем коэффициент контрастности 25.4 Градационные кривые. Наиболее полные сведения о качестве воспроизведения градации можно получить, построив градационный график (градационную кривую: на оси абсцисс – оптические плотности градационной шкалы-оригинала, на оси ординат – оптич плотности фотографического изображения шкалы). Форма и положение град графика 25.5 .Нелинейная и линейная.  Вопрос № 26 ( вроде как не нужен) 26.1 Градационные графики негативного и позитивного процессов.  (см. 131 и 132) (см. 131 и 132)128. Гольдберг установил, что коэффициент контрастности воспроизведения и контраст изображения зависят от коэффициентов контрастности негативного y(н) и позитивного y(п) фотоматериалов: y(в)=y(н) * y(п) (y-это гамма) Правило позволяет подбирать негативный и позитивный фотоматериалы таким образом,чтобы коэф-т контрастности воспроизведения процесса в целом был равен единице,т.е изображение было точным. 129.Используя систему градационных графиков, можно построить любой из промежуточных градационных графиков, если известна форма остальных, а также требуемая форма градационного графика процесса в целом. Задавшись требуемой формой градационного графика стадии и реализовав её, мы производим управление градационным процессом. 130.За управляемые (1-2 звена) принимают такие этапы процесса, на которых можно легко и удобно придавать градационной кривой разные формы, например изменять коэф-т контрастности или градиенты воспроизведения отдельных участков кривой. Остальные звенья следует оптимизировать и стабилизировать (строго соблюдать технологические инструкции на проведение технологических процессов). Либо так: если форму элементарного градационного графика изменить невозможно или нежелательно, градационное звено называют неуправляемым. Если же форму можно изменить, звено считается управляемым. 131. Все звенья градационных графиков взаимно связаны. (смотрим и 132 в том числе)!!!!!! Объединить элементарные градационные графики в цепь можно расположением их вдоль прямой, наклоненной под углом 45 градусов к их координатным осям. Проведём под углом 45 гр.к краю чертежа прямую АВ и расположим, как это показано на рис.2.40 , вдоль этой прямой шесть пар координатных осей, по числу элементарных графиков. Точки начала координат всех пар лежат на прямой, параллельной прямой АВ. Верхняя пара осей координат служит для построения градационного графика оптического изображения lg=f(D(ор)). С помощью прямой АВ перенесём значения ординат первого графика (lgE) на ось абсцисс второго. Таким же путём воспользуемся для построения остальных элементарных графиков. 132.  Плоскость чертежа делим на 4 квадранта. В первом строим градационную кривую оптического изображения lgE (опт)= f (D(ор)). Во втором строим экспозиционную кривую lgH=f(lgE (опт)). Ось ординат предыдущего графика служит осью абсцисс экспозиционной кривой. Экспозиции H определяют оптические плотности негатива D(нег). Зависимость D(нег)=f(lgH) представляет собой характеристическую кривую фотографического материала. Она расположена в третьем квадранте градационной кривой «вверх ногами». Заполнив кривыми три квадранта, получим данные для построения в четвёртом квадранте градационной кривой негативного процесса. Это и есть метод построения результирующей градационной кривой. Он также понятен Вопрос № 27. 27. 1. Определение разрешающей способности. Способность фотоматериала к воспроизведению мелких деталей, а также к раздельному воспроизведению деталей с малыми промежутками между ними характеризуется его разрешающей способностью R. 27. 4. Факторы, влияющие на ее величину(разрешающую способность) 1)Основным фактором, влияющим на ограничение разрешающей способности, является светорассеяние, происходящее в эмульсионном слое. Это связано с неоднородностью эмульсионного слоя; рассеяние света в эмульсионном слое приводит к тому, что на негативе почернение переходит за те границы, которые светлые участки имели в оптическом изображении. Если темные штрихи, проецируемые на фотоматериал, разделены светлыми промежутками, то на негативе светлые участки, соответствующие штрихам оригинала, становятся более узкими. Если фотоматериал сильно рассеивает свет, то светлые промежутки на негативе вообще могут отсутствовать. 2)зернистость фотоматериала и его ореольность Влияют гораздо меньше светорассеяния + современные материалы мелкозернисты и имеют хорошую противоореольную защиту 3) режим экспонирования 4) время проявления и температура проявителя 27. 5. Методы получения резольвометрической кривой. Резольвометрическую кривую получают с помощью резольвометра – аппарата, предназначенного для проекционного экспонирования сильно уменьшенного изображения миры в плоскость фотографического материала. В таком приборе лампа освещает миру, которая проецируется в плоскость эмульсионного слоя фотоматериала объективом. После химико-фотографической обработки полученные резольвограммы рассматривают в микроскопе при70 - 90-кратном увеличении и определяют последнюю группу миры, в которой можно сосчитать число штрихов. Результаты испытания выражают резольвометрической кривой в координатах R=f(-Dсвет) или R=f(lgH), где R – разрешаемое число штрихов при данной экспозиции или Dсвет – плотность вводимого серого светофильтра. Наибольшая ордината кривой R=f(-Dсвет) или R=f(lgH) выражает разрешающую способность данного фотоматериала.  27. 6. Связь резольвометрической кривой с характеристической: максимальная разрешающая способность фотографического материала соответствует, как правило, экспозиции, приходящейся на среднюю часть прямолинейного участка характеристической кривой. |