1303402 мировая экономика. Вопросы Какие место черные металлы занимают в товарном экспорте России

Скачать 116 Kb. Скачать 116 Kb.

|

|

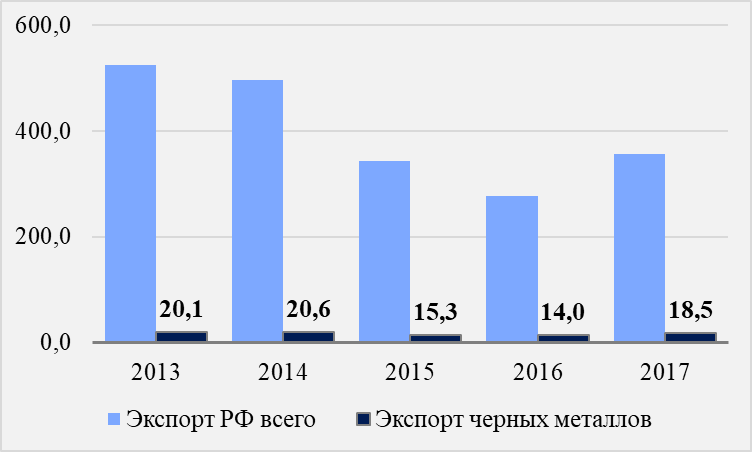

Российские сталевары терпят убытки На первый взгляд, прошлый год был обычным для российских предприятий черной металлургии: производство стали на российских металлургических комбинатах сократилось незначительно (на 2,5%). Однако падение мировых цен на черные металлы более чем на 20% значительно сократило доходы российских металлургов. Эксперты уже назвали прошлый год кризисным для отечественных предприятий. Металлургов чрезвычайно беспокоит неопределенность с поставками российской стали на самые выгодные рынки - Европы и США, где российская продукция подлежит квотированию и обложению высокими пошлинами. По оценкам металлургов, прямой ущерб от антидемпинговых расследований и всевозможных ограничений поставок только на ключевых рынках уже превысил 2 млрд. дол. Вопросы Какие место черные металлы занимают в товарном экспорте России? В феврале 2018 года Минпромторгом опубликован проект постановления с предложением дополнить список для ограничения поставок на экспорт товаров в том числе и черными металлами. Главный аргумент – отечественным промышленникам необходима поддержка. Они жалуются, что из-за повышения цен на металл он активно поставляется сейчас на экспорт. «Успехи на экспортных рынках российским сталепрокатчикам не простили. Их заставят чтить отечественного потребителя. Тем, кто не согласен, грозят ограничением экспорта. Договариваться, похоже, придется» (expert.ru). Месторождения черных металлов, в первую очередь железа, есть на всех континентах, практически во всех частях света, кроме, пожалуй, некоторых точек крайнего Севера. При этом, в России около 40% мировых запасов. По масштабам добычи железо на первом месте среди всех металлов. Черные металлы находят применение практически во всех основных сферах производства, и они никогда не потеряют своей актуальности.  На сегодняшний день Российская Федерация входит пятерку мировых лидеров, и этого факта не изменили даже санкции, введенные странами Евросоюза и США. Только вот если будут приняты ограничительные меры, обещанные правительством страны, позиции эти могут пошатнуться. Какие особенности характерны для ценообразования на мировом рынке стали? Снижение цен на металлы и новые антидемпинговые расследования заставили российских металлургов инвестировать в производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако процесс перехода на производство высокотехнологичных продуктов для российских металлургических компаний не обещает быть легким. За период 2013-2017 гг. товарная структура экспортируемой продукции данной товарной группы не претерпела особых изменений. Практически треть экспортируемого чермета приходится на полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, 16,3% – на горячий прокат. Цена на металл находится в зависимости от курса доллара и всегда растет. С повышением затрат на производство многие металлургические заводы увеличили и стоимость собственной продукции на 5%. Аналитики не исключают возможное повышение курса доллара до 80 рублей в 2018 году, хотя называют и другую цифру – 60 рублей. Без сомнения, существенно вырастут и экспортные цены. Минпромторг России принял решение, что цена на металл к поставкам Гособоронзаказу привязываться не будет, а пошлины на экспорт черной металлургии, начиная с 2018 года, будут отменены. Ожидаемое повышение средней цены на металл – 20% Много факторов: спрос и предложение, уровень инфляции, издержки, прибыль, уровень(ставка) налогов, потребительские свойства товара, могут также влиять политические и военные факторы. Как можно объяснить падение мировых цен на черные металлы в 2014 году? Существенный избыток металлолома на рынке привел к дальнейшему падению цен в январе-феврале 2015 г. Например, на некоторые сорта американского лома цветных и черных металлов цены снизились на 100 долларов за тонну по сравнению с декабрьскими показателями. Объяснить это можно падением нефтяных котировок, из-за которого снижается потребление стали (особенно в трубопрокате). Американские компании вынуждены уменьшать объемы выпуска стали и закупки лома черных металлов. Падение цен привело к тому, что металлолом вновь стал конкурентоспособен на фоне металлических заготовок, выплавленных из железной руды. Для российских участников рынка эти тенденции в целом можно оценить как положительные. Экспорт металлолома из России в прошедшем году составил более 4 млн. тонн (почти на 14% больше, чем в 2013 г.). Наиболее существенный рост отмечен в конце года, после падения курса рубля. Цены доходили до 15 тыс. руб. за тонну. Основной резерв для отечественного рынка металлолома – сегмент утилизации транспортных средств. Причем, речь идет не только о частных легковых автомобилях и коммерческих полугрузовиках, но и о крупном грузовом транспорте, сельскохозяйственной и специальной технике (в первую очередь – строительной). Согласно экспертным оценкам полное освоение данного сегмента может ежегодно приносить до 3 млн. тонн вторчермета. Доля металлургической промышленности в ВВП России составляет около 5%, в промышленном производстве — около 12%, в экспорте — чуть больше 10%. Более 80% объёма промышленного производства черной металлургии России приходится на 9 крупных компаний: — «ЕвразХолдинг» (Нижнетагильский и Западносибирский металлургические комбинаты) — 14,03 млн. тонн стали (2017 год), — «Новолипецкий металлургический комбинат» (+ «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге) - 13,2 млн. тонн, — «Магнитогорский металлургический комбинат» — 12,86 млн. тонн, — «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат, Ижорский трубный завод) — 11,65 млн. тонн, — «УК Металлоинвест» (Оскольский электрометаллургический комбинат, «Уральская сталь»), — «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат, Белорецкий металлургический комбинат в Башкирии, «Ижсталь» в Удмуртии), — «Трубная металлургическая компания» (Волжский, Северский, Синарский трубные заводы, Таганрогский металлургический завод), — «Объединённая металлургическая компания» (Выксунский и Чусовской металлургические заводы, Альметьевский трубный завод), — «Группа Челябинский трубопрокатный завод». После спада в 2015 году металлурги начали восстанавливать свои позиции и выпустили 71,3 млн. тонн стали в 2017 году. Продолжился рост экспорта: — экспорт чугуна в 2017 году достиг 4,82 млн. тонн, — экспорт стальных полуфабрикатов — 15,14 млн. тонн, — экспорт стальных труб — 2,14 млн. тонн. С какими трудностями сталкиваются российские металлургические компании на внешнем рынке? Каковы могут быть пути решения данных проблем? На ожидания российских промышленников влияют как внешние, так и внутренние факторы: — оптимизация производства в металлургическом гиганте планеты Китае в 2017 году привела к закрытию многих сотен мелких и небольших металлургических заводов по экологическим требованиям властей, что заметно повысило спрос на металлургическую продукцию как внутри Китая, так и на международном рынке, — продолжают расти цены на металлургическую продукцию на мировом рынке, — оживление промышленного производства и ряд крупных проектов строительства в России в инфраструктуре и промышленности также способствует росту заказов в чёрной металлургии, — в то же время ввод США пошлин на импортную металлургическую продукцию может охладить российских экспортёров металла, а неустойчивость российской промышленного производства — старания производителей стали. В 2018 году в российской металлургии ожидается ввод в эксплуатацию ряда новых мощностей: — на Череповецком металлургическом комбинате («Северсталь») начато строительство доменной печи № 3 производительностью 2,9 млн. тонн чугуна в год стоимостью 28 млрд. рублей, — также в Череповце продолжается модернизация стана горячей прокатки 2000, на который приходится 65% выпускаемой продукции ЧерМК, и техническое перевооружение турбогенератора № 5, — Кроме того, «Северсталь» приступает к проекту по организации производства широкого проката в цехе холодной прокатки, — на Нижнетагильском металлургическом комбинате планируется запустить новую доменную печь мощностью 2,5 млн. тонн чугуна в год и шаропрокатный стан, — Новолипецкий металлургический комбинат предполагает запустить агрегат непрерывного горячего цинкования стали (АГНЦ-5) производительностью 450 тыс. тонн проката в год и агрегат нанесения полимерных покрытий (АПП-4) мощностью 150 тыс. тонн, — продолжится строительство новой аглофабрики № 5 на Магнитогорском металлургическом комбинате с инвестициями в 22 млрд. рублей, — также Магнитогорский металлургический комбинат планирует в июле 2018 года запустить комплекс по переработке шламов дробильно-обогатительной фабрики № 5 мощностью 2 млн. тонн в год, — кроме того Магнитогорский металлургический комбинат рассчитывает запустить горячекатаное производство на своем заводе в Турции в начале июля 2018 года, — продолжится строительство на Выксунском металлургическом заводе центра финишной отделки обсадных труб для нефтегазового сектора, вложения в проект в Нижегородской области составят 40 млрд. рублей, — начнётся строительство литейного производства в Калужской области. «Мещовский завод транспортного литья» планирует инвестировать в строительство 20 млрд. рублей. В январе 2018 года металлургическое производство выросло на 5% по сравнению с январём прошлого года, в том числе выпуск стали вырос на 9%, проката — на 3,5%. В чем суть международного движения капитала? В каких формах осуществляется международное движение капитала? Международное движение капитала — это помещение и функционирование капитала за рубежом, прежде всего с целью его самовозрастания. Такой политэкономический подход имеет широкое распространение и получил название "международная миграция капитала". Наиболее подвижным фактором производства является капитал, хотя, как правило, его движение подвергается более жесткому регламентированию со стороны государства. Капитал активно инвестируется за рубеж, а также приходит из-за рубежа в качестве нвестиций в национальную экономику. Международная миграция (перемещение) товаров и факторов производства взаимосвязаны, они дополняют и замещают друг друга. Страна с относительно избыточными трудовыми ресурсами и нехваткой капитала может импортировать капиталоемкие товары и экспортировать трудоемкие товары. Страна с относительно избыточным капиталом и дефицитом рабочей силы может экспортировать капиталоемкие товары и импортировать трудоемкие товары, либо экспортировать капитал в страны с более высокой процентной ставкой и нормой прибыли (например, за счет дешевого труда, сырья, энергетических ресурсов), а также может привлечь иммигрантов из стран с избыточной рабочей силой. Международное движение капитала оказывает огромное влияние на мировую экономику. Это проявляется, прежде всего, в том, что международный трансферт капитала способствует росту мировой экономики. Это связано с тем, что страна обеспеченная капиталом или капиталоемкими товарами может наладить производство за рубежом путем инвестиционых вложений. Основными субъектами мирового рынка капиталов являются частный бизнес, государства, а также международные финансовые организации (Мировой банк, Международный Валютный Фонд). Формы международного движения капитала: 1. По источникам происхождения различают государственный и частный капитал. 2. По срокам размещения выделяются кратко-, средне- и долгосрочные вложения капитала. К долгосрочным относят обычно вложения на срок более 15 лет. Все вложения предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций обычно являются долгосрочными. Среднесрочный капитал - вложение капитала сроком от 1 года до 5 лет. Краткосрочный капитал — вложение капитала сроком до 1 года. 3. По целям кредитования различают прямые, портфельные и ссудные инвестиции. 4. Также выделяют такие формы капитала как нелегальный капитал и внутрифирменный капитал. Нелегальный капитал — миграция капитала, которая идет в обход национального и международного права (в России незаконные способы экспорта капитала называют бегством или утечкой). Охарактеризуйте инвестиционный климат России, его положительные и отрицательные стороны Инвестиционная привлекательность страны представляет собой показатель, который характеризует качество среды для ведения бизнеса на определённый момент времени. Инвестиционная привлекательность РФ как государства представляет собой переменчивое явление, которое зависит от большого количества взаимосвязанных факторов. Рейтинг России как государства с благоприятной деловой средой во многом определяется особенностью функционирования её экономики и социальной сферы. Среди особенностей можно выделить такие: Россия находится на этапе трансформации экономики административного типа в рыночный. Инвестиционное пространство России неоднородное, так как страна имеет в своём составе огромное количество территории с особыми экономическими условиями и инвестиционным потенциалом. Существенное отличие в развитии отдельных административно-территориальных единиц. Богатая база природных ресурсов, особенно нефти. Сформированный средний класс. Значительный уровень бюрократии и коррупции. В России сконцентрирована большая рабочая сила, состоящая из образованных и высококвалифицированных работников. Это и есть дна из положительных характеристик деловой привлекательности государства. Россия богата природными ресурсами, что является дополнительным стимулом для вкладывания капитала зарубежными инвесторами. Кроме того государство имеет налаженную и развитую транспортную и производственную инфраструктуру, позволяющую сокращать стоимость транспортировки ресурсов для производства и готовую продукцию к конечному потребителю. Государство тесно взаимодействует с высокоразвитыми странами мира в сфере развития использования технологических новинок и инноваций. Инвестиционная привлекательность России с точки зрения иностранных инвесторов заключается в том, что в государстве качественно налажено функционирование отраслей тяжёлой промышленности: металлургии, машиностроения, химической и нефтедобывающей. Инвесторы из-за рубежа предпочитают направлять свой капитал на развитие российских предприятий, принадлежащих данным отраслям. Состояние инвестиционного климата тяжело назвать отличным из-за ряда его неблагоприятных особенностей. Россия ещё не полностью отказалась от типа управления экономикой, характерного для административного типа. Это обуславливает наличие чрезмерного вмешательства органов исполнительной власти в функционирование экономики. Также актуальной является проблема наличия барьеров для инвесторов, формируемых сложными бюрократическими процедурами. Непривлекательной чертой инвестиционного климата государства считается несовершенная законодательная база в сфере инвестиционных операций. В законах, регламентирующих инвестиционные операции, зафиксированы некоторые неточности и противоречия. Кроме того, не существует чёткой процедуры предоставления гарантий и льгот зарубежным инвесторам. Для того чтобы сделать Россию более привлекательной с точки зрения инвесторов страной, необходимо: усовершенствовать корпоративную культуру; разработать эффективные методы борьбы с коррупционными явлениями; усовершенствовать инвестиционное законодательство. Особенно актуальной является процедура стандартизации бухгалтерского учёта в России в соответствии с международными стандартами. Важны разработки в области строительства и транспорта. Россия – огромная страна, и без эффективных строек не обойтись. То же касается разработок в строительстве дорожного полотна – это очень востребованное направление. Необходимы инвестиции в следующие сферы: робото-, станко- и машиностроение, медицина, банковские технологии, энергоносители (в том числе альтернативные), ракетостроение и космические технологии в целом (очень перспективные направления – наноспутники, многоразовые ступени, астрономические инструменты). Не нужно забывать и про инвестиции в область культуры. Без духовности в материалистическое время не обойтись. К тому же и на культуре можно заработать деньги – например, на проведении концертов или выпуске настольных игр. Инвестиции – это вклад в развитие собственной страны. И от каждого из нас – чиновника, бизнесмена, руководителя государственного предприятия, даже простого человека, желающего приобрести немного акций Газпрома для создания собственного инвестиционного портфеля – зависит, каким будет наше будущее. Перечислите функции Международного валютного фонда (МВФ). Каким странам и на какие цели выдает кредиты МВФ? Международный валютный фонд (МВФ) — специальное агентство Организации Объединенных Наций, учреждённое 184-мя государствами. МВФ был создан 27 декабря 1945 года поcле подписания 28-ю гоcударствами соглашения, разработанного на Конференции ООН по валютно-финансовым вопросам в Бреттон-Вудсе 22 июля 1944 года. В 1947 года фонд начал свою деятельность. Штаб-квартира МВФ раксполагается в г. Вашингтоне, США. МВФ является международной организацией, которая объединяет 184 государства. Фонд был создан для обеспечения международного сотрудничества в денежной сфере и поддержания стабильности валютных курсов; поддержки экономического развития и уровня занятости в странах мира; и обеспечения дополнительными денежными средствами экономики того или иного государства в краткосрочном периоде. Цели Международного валютного фонда следующие: Обеспечивать международное сотрудничество в денежной сфере через сеть постоянных институтов, которые консультируют и принимают участие в решении многих финансовых проблем. Содействовать развитию и сбалансированному росту международной торговли, и вносить вклад в продвижение и сохранение высокого уровня занятости и реальных доходов и развивать продуктивные силы во всех странах - членах фонда, как первичные объекты экономической политики. Обеспечивать стабильность валютных курсов, сохранять правильные обменные соглашения между участниками и избегать разлиных дескриминаций в данной сфере. Помогать построению многосторонней системы платежей в отношении текущих транзакций между странами - членами фонда и для снятия ограничений на обмен валют, которые препятствуют росту международной торговли. Обеспечивать поддержку государств - членов фонда, предоставляя средства фонда для решения временных проблем в экономике.  В чём принципиальное отличие современной мировой валютной системы от систем золотого стандарта? Международная валютная система прошла три этапа эволюции: "золотой стандарт", Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов и Ямайская система плавающих валютных курсов. Кратко охарактеризуем эти этапы эволюции МВС.Золотой стандарт - система валютных отношений, при которой каждая страна выражала стоимость своей валюты в определенном количестве золота, а центральные банки или правительства обязаны были покупать и продавать золото по фиксированной цене. Первая мировая валютная система стихийно сформировалась в XIX в. после промышленной революции на базе золотого монометаллизма в форме золотомонетного стандарта. Юридически она была оформлена межгосударственным соглашением на Парижской конференции в 1867 г., которое признало золото единственной формой мировых денег. В условиях, когда золото непосредственно выполняло все функции денег, денежная и валютная системы - национальная и мировая - были тождественны, с той лишь разницей, что монеты, выходя на мировой рынок, сбрасывали, по выражению К. Маркса, «национальные мундиры» и принимались в платежи по весу. Отличие в том, что сейчас деньги неполноценны. Новая мировая валютная система должна удовлетворять следующим условиям: - ее функционирование не должно зависеть от каких-либо финансовых институтов отдельных стран; - она должна содействовать эффективному проведению международных торгово-экономических отношений; - она должна быть способной автоматически выравнивать дисбалансы, возникающие в мировой экономике. Каким образом государство может влиять на курс национальной валюты? Валютный курс – это стоимость одной валюты, которая выражена в другой валюте. Процентная банковская ставка определяет стоимость денег, поэтому она так влияет на валютный курс. Платежный баланс отвечает на вопрос взаимодействия национальных предпринимателей с иностранными партнерами на международном рынке товаров и услуг. При активном платежном балансе, курс национальной валюты растет, поскольку иностранцы и экспортеры активно инвестируют и покупают национальные товары и услуги. Рост инвестиций в страну, и активная внешняя торговля, косвенно способствуют росту активности на валютном рынке и размеру оборота валюты. Если же платежный баланс пассивный, то национальная валюта падает в стоимости, поскольку экспортеры и зарубежные инвесторы не вкладывают деньги в страну. Как правило, при пассивном платежном балансе страны, наблюдается повышенный спрос на зарубежную валюту со стороны ее граждан и бизнеса. Нестабильный платежный баланс страны может вызвать и крупные скачки спроса или предложения валюты на валютном рынке. Самым эффективным влиянием является, когда ЦБ вбрасывает на торги валюту. ЦБ может поднять ставку до бесконечности а курс нац. валюты всё равно не будет снижаться. |