Курсовая Газосепаратор с промывочной секцией. Введение Общие сведения по району

Скачать 1.35 Mb. Скачать 1.35 Mb.

|

|

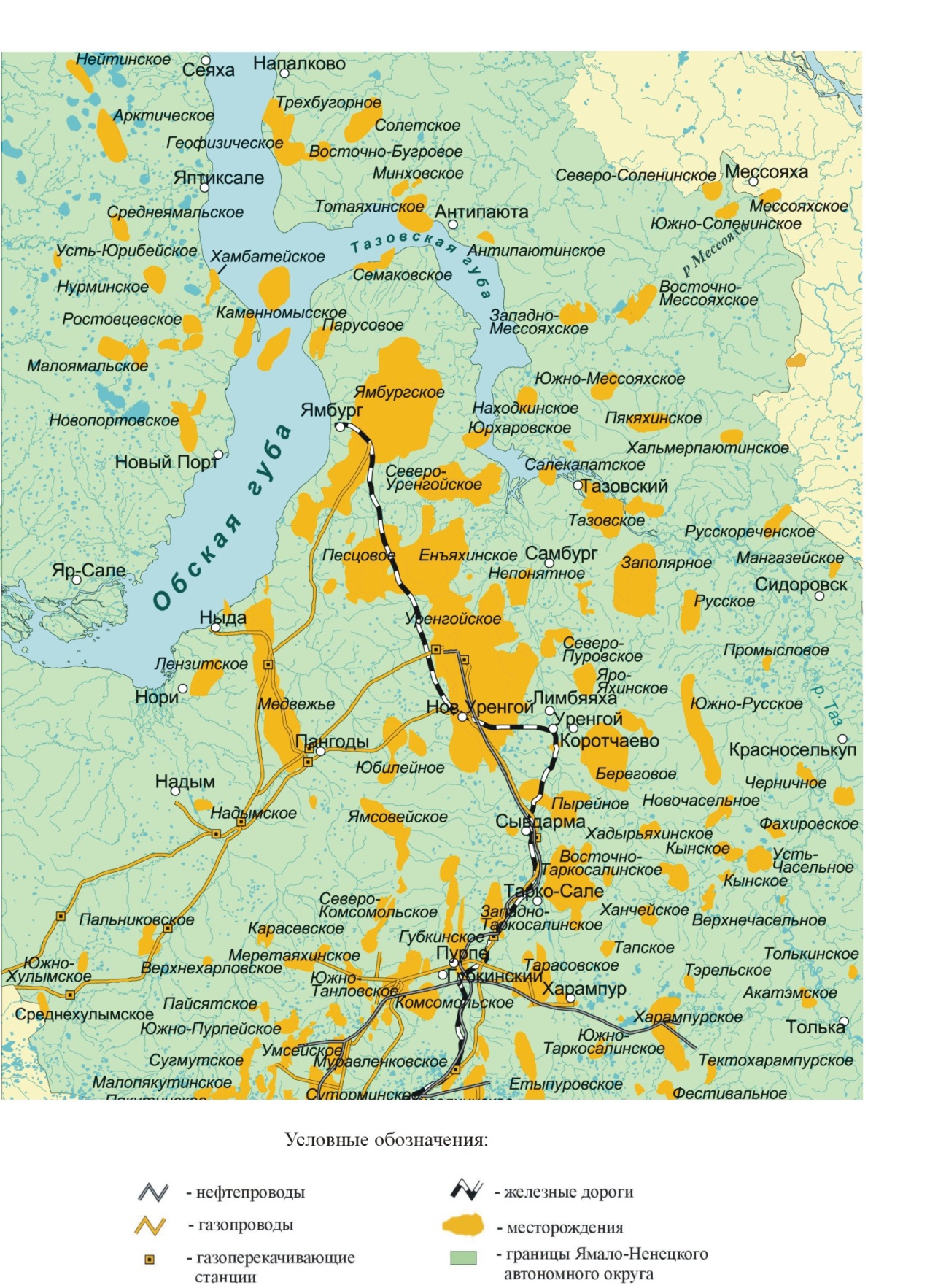

Содержание Введение………………………………………………………………………….3 Общие сведения по району………………………………………………4 Геологическое строение месторождения……………………………….7 Стратиграфия………………………………………………………….7 Физико-химические свойства газа и конденсата…………………...11 Результаты исследований скважин на газоконденсатность…11 Физико-химические свойства стабильных конденсатов…….12 Гидрогеология ………………………………………………………..13 Состояние разработки месторождения………………………………….14 Фактическое состояние разработки………………………………….14 Технологический режим работы скважин…………………………..18 Система сбора продукции скважин……………………………………...19 Схема сбора продукции газоконденсатных скважин………………19 Технологическая схема подготовки газа и конденсата…………….24 Принцип работы аппарата очистки газа с промывочной секцией и его конструкция……………………………………………………………….33 Технологический расчет сепаратора с промывочной секций С-201 ( ГП1181.04.01.000 РР2)………………………………………………….36 Заключение…………………………………………………………………...54 Список литературы…………………………………………………………..55 Введение Газоконденсатный комплекс Ямбургского месторождения представляет из себя централизованную схему сбора газа от кустов газоконденсатных скважин на установки первичной подготовки газа УППГ-2В и УППГ-3В и центральную установку комплексной подготовки газа УКПГ-1В. К настоящему времени на всех трех пунктах сбора газа обустроено и находится в эксплуатации 53 куста газоконденсатных скважин с количеством скважин в кусте от 3 до 14. В среднем на кусте размещается по 6 - 7 скважин. Существующая схема газосбора - преимущественно лучевая, от каждого куста скважин к входной гребенке пункта сбора проложен единый трубопровод. Диаметры газосборных трубопроводов от 168 мм до 325 мм. Максимальные длины от куста до сборного пункта составляют менее 13 км. Для предварительного отделения из газа жидкости и мехпримесей перед его дальнейшей подготовкой на УКПГ-1В Ямбургского месторождения применяются различные сепараторы, в том числе сепаратор с промывочной секцией С-201, который представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат внутренним диаметром 1800 мм и с узлом предварительной очистки газа. В данном курсовом проекте рассматривается принцип работы аппарата очистки газа и его конструкция, а также производится технологический расчет по определению геометрических размеров сепаратора и его гидравлического сопротивления. 1. Общие сведения по району Ямбургское газокондесатное месторождение расположено в заполярной части Западно-Сибирской равнины на Тазовском полуострове в бассейне реки Пойловояха. По административно-территориальному делению северная территория месторождения является частью Тазовского, южная - Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области (Рисунок 1.1). Ближайшим населенным пунктом является вахтовый п. Ямбург, построенный с целью размещения персонала для обустройства и разработки Ямбургского месторождения. Районный центр п. Тазовский расположен в 120 км к юго-востоку от Ямбургского месторождения. Расстояние от райцентра (по прямой) до Салехарда составляет 520 км, до Тюмени - 1300 км. Города Новый Уренгой и Надым находятся, соответственно, в 225 км южнее и в 285 км юго-западнее месторождения. Остальные населенные пункты расположены по берегам Обской и Тазовской губ Гидрографическая сеть представлена реками Поелаваяха и Хадуттэ, впадающими в Тазовскую губу, а также многочисленными их притоками. Реки несудоходные, шириной до 100 м, скорость течения 0,5 – 1,0 м/сек. Вскрываются реки ото льда в первой половине июня, ледостав начинается в октябре. В ноябре лед становится прочным и возможно безопасное передвижение гусеничного транспорта. Почва междуречий сильно заболочена. Месторождение расположено в тундровой зоне, для которой характерно повсеместное и почти сплошное распространение многолетнемерзлых пород (ММП). Глубина кровли ММП изменяется от 0,3 до 1,5 м, а в долинах крупных рек поверхность ММП погружается до двух - пяти метров и ниже. Подошва ММП залегает на глубине от 318 до 465 м, а на преобладающей территории - от 400 до 450 м.   Рисунок 1.1 Обзорная карта района Большая часть площади покрыта мхами и лишайниками. По берегам рек встречается кустарниковая растительность - полярные ивы и карликовые березы высотой до 1,5 м. Климат района континентальный. Зима продолжительная и суровая, с сильными ветрами и метелями, лето короткое (июль-август) и прохладное. Самый холодный месяц года - январь, морозы достигают минус 50 - 58 °С. Среднемесячная температура воздуха минус 27 °С. Мощность снегового покрова в понижениях рельефа до 2,0 м, на водоразделах 0,6 – 0,8 м. Наиболее теплый месяц в году - август. Температура в отдельные дни повышается до плюс 27 - 30 °С, а при вторжении арктических масс воздуха летом (июль-август) температура понижается до минус 5 - 6 °С. Среднегодовая температура составляет минус 8 - 10 °С. Преобладающее направление ветров в холодный период - южное и юго-западное, в теплый - северо-восточное. Годовое количество осадков составляет 350 - 400 мм, основная их часть выпадает в весенне-осенний период. Водоснабжение газопромысловых объектов осуществляется с водозабора на Обской губе, используются поверхностные источники – реки и озера. Геологическое строение месторождения 2.1 Стратиграфия Геологический разрез Ямбургского месторождения представлен песчано-глинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского осадочного чехла и породами палеозойского фундамента. Разрез осадочного чехла в контуре продуктивности неокомских шельфовых пластов вскрыт на максимальную глубину 4515 м (скв. №500). Палеозойский фундамент Отложения палеозойского фундамента на территории Надым-Пурского междуречья вскрыты единичными скважинами (Тюменская сверхглубокая СГ-6; Уренгойская площадь, скв. 414; Надымская, скв.№7; Юбилейная, скв.№200; и др.). Фундамент в пределах Ямбургского месторождения может быть представлен кремнисто-глинистыми, песчаными метаморфизованными породами, известняками. К кровле фундамента приурочен отражающий горизонт «А». Глубина залегания фундамента 7,0 – 10,0 км. Триасовая система Триасовая система в пределах Надым-Пурского междуречья представлена эффузивно-осадочным и осадочным комплексом пород и относится к тампейской серии. Эффузивно-осадочный комплекс представлен покровами базальтов с корой выветривания в нижней части, аргиллитами, алевролитами с отпечатками растений, туфогенными породами, содержание которых уменьшается вверх по разрезу. Комплекс развит в пределах Уренгойского прогиба. Вышележащий осадочный комплекс в Уренгойском районе подразделяется на пурскую, варенгаяхенскую и витютинскую свиты. Пурская свита, представлена конгломератами, песчаниками каолинизированными с прослоями аргиллитов. Варенгояхинская свита сложена темно – серыми аргиллитами с прослоями песчаников и конгломератов. К кровле свиты, приурочен отражающий горизонт «Iб». Витютинская свита, представлена серыми песчаниками. К кровле виты, приурочен сейсмический отражающий горизонт «Iа». Общая толщина триасовых отложений по данным сейсмических исследований составляет 2км (на своде) – 4км (на восточном погружении). Установлено выклинивание нижней части разреза к своду Ямбургского поднятия. Юрская система Отложения юрской системы Надым-Пурского района подразделяются на береговую, ягельную, котухтинскую, тюменскую и абалакскую свиты. -Береговая свиты (геттанг-синемюр) представлена песчаниками грубозернистыми, гравелитами, конгломератами с подчиненными прослоями аргиллитоподобных глин. По разрезу отмечается растительный детрит. Толщина свиты порядка 600 м. -Ягельная свита (нижний плинсбах) сложена глинами аргиллитоподобными темно-серыми, серыми от тонкоотмученных до алевритовых, с зеркалами скольжения, с прослоями гравелитистых песчаников, иногда карбонатных. Толщина свиты до 150 м. -Котухтинская свита (плинсбах-тоар-нижний аален) в Надым-Пурском районе подразделяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Нижняя часть нижней подсвиты, сложена чередованием песчаников, алевролитов, аргиллитоподобных глин, прослоями битуминозных пород. Верхняя часть (тогурская пачка) представлена глинами уплотненными темно-серыми, тонкоотмученными и слабоалевритистыми, с тонкими прослоями алевролитов и песчаников.. Верхняя подсвита также имеет двухчленное строение. Пачка 1 – песчаники серые, зеленовато-серые, чередующиеся с алевролитами и уплотненными глинами. Пачка 2 (радомская) представлена глинами уплотненными, темно-серыми, иногда с зеленоватым оттенком, реже битуминозными, с прослоями алевролитов и песчаников со следами оползания. Толщина свиты около 500 м. -Тюменская свита (аален-бат) представлена сложным чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Алевролиты серые, темно-серые, слюдистые, крепкосце-ментированные, с горизонтальной и волнистой слоистостью. Песчаники серые, мелкозернистые, слюдистые, крепко сцементированные, прослоями карбонатные. Аргиллиты темно-серые, почти черные, алевритовые, слюдистые, плотные, прослоями сидеритизированные. По разрезу наблюдаются обильные включения углистого и углисто-глинистого материала. Песчано-алевритовые пласты характеризуются резкой невыдержанностью по площади и по разрезу, значительной глинистостью. Абалакская свита (келловей-кимеридж) представлена глинами аргиллитоподобными темно-серыми, тонкоотмученными, алевритистыми, слабо слюдистыми, с глинисто-карбонатными конкрециями и пиритовыми стяжениями. Толщина свиты 30 - 50 м (скв. 113, 500). Меловая система Отложения нижнего мела подразделяются на сортымскую, тангаловскую и покурскую (нижнюю часть) свиты. Сортымская свита (К1 берриас-валанжин). Верхняя часть свиты, вскрыта почти всеми разведочными скважинами, а в скв. 113, 180, 184, 441, 500 она вскрыта на полную толщину. Свита, сложена преимущественно глинами темно-серыми, алевритистыми, слюдистыми, плотными, часто карбонатными, с прослоями и включениями сидерита и пирита. В основании свиты залегает ачимовская толща (скв. 500, интервал 3445 - 3616 м), представленная чередованием песчано-алевритовых и глинистых пород. Общая толщина свиты 450 - 550 м. Тангаловская свита (К1 валанжин-готерив) вскрыта всеми разведочными скважинами и подразделяется на три подсвиты. Нижняя подсвита сложена глинами серыми, темно-серыми с зеленоватым или коричневатым оттенком, алевритистыми, с прослоями песчаников и алевролитов (пласты БУ80 – БУ9) Средняя подсвита, сложена чередованием пачек песчано-алевритовых и глинистых пород. Песчаные пласты БУ1-2, БУ3, БУ4 более выдержаны по площади, а нижние пласты - БУ5, БУ6, БУ7 - характеризуются резкой невыдержанностью по площади и разрезу. Верхняя подсвита, представлена песчаниками, алевролитами и глинами, невыдержанными по площади. Общая толщина составляет 1150 - 1310 м. -Покурская свита (баррем-сеноман). Отложения вскрыты всеми пробуренными скважинами, представлены неравномерным переслаиванием алевролито – песчаных и глинистых пластов различной толщины, Толщина свиты 826 - 887м. -Кузнецовская свита (турон) представлена глинами темно-серыми с коричневатым оттенком, вязкими, слюдистыми, глауконитовыми, с остатками раковин двустворок, стяжениями пирита. Толщина свиты 47 -88 м. Палеогеновая система В палеогеновых отложениях выделяются ганькинская (верхняя часть), тибейсалинская, люлинворская свиты. -Ганькинская свита (маастрихт-палеоцен)сложена глинами серыми с зеленоватым оттенком, алевритистыми, плотными, прослоями известковыми. Толщина свиты 204 - 255 м. -Тибейсалинская свита (палеоцен), подразделяется, на две подсвиты. Нижняя подсвита, сложена глинами серыми, темно-серыми, алевритистыми, с включениями растительных остатков, с прослоями светло-серых песков и алевритов в верхней части. Верхняя подсвита, представлена песками серыми, желтовато-серыми, мелкозернистыми, каолинизированными, с многочисленными растительными остатками, с прослоями алевритовых глин. Толщина свиты 226 - 274 м. Люлинворская свита (эоцен-олигоцен) подразделяется на три подсвиты: нижняя подсвита, сложена опоковидными глинами и опоками синевато-серыми, глинистыми; средняя подсвита, представлена диатомитами светло-серыми, слабоглинистыми, легкими; верхняя подсвита, сложена диатомовыми глинами серыми, желтовато-серыми, алевритистыми, с линзами алевролитов. Общая толщина свиты до 230 м. Четвертичная система Четвертичные отложения залегают на размытой поверхности палеогеновых отложений. Разрез представлен песками с включениями гальки и гравия, глинами, супесями, суглинками, в верхней части с пластами торфа. Толщина отложений 60 - 145 м. 2.2 Физико-химические свойства газа и конденсата 2.2.1 Результаты исследований скважин на газоконденсатность Состав и свойства пластовых углеводородных систем залежей Ямбургского месторождения последовательно рассматривались и утверждались в ГКЗ СССР в 1985 г (протокол № 9875), а затем в 1993 г (протокол № 206-доп 17.12.1993 г). Первоначально в ГКЗ были представлены данные газоконденсатных исследований залежей пластов БУ31, БУ62, БУ63, БУ80, БУ81-2, БУ91 и БУ92, на основе которых по всем пластам потенциальное содержание конденсата в газе было принято на основе экспертной оценки равным 150 г/м3. Основные по запасам газа залежи (БУ31, БУ63, БУ80, БУ81, БУ82, БУ83, БУ91) охарактеризованы газоконденсатными исследованиями, включающими определение компонентных составов пластовых газов. На основе принятых по залежам составов пластовых газов выполнены расчеты по определению потенциального содержания в них этана, бутанов и пропана, а также относительной плотности пластовых газов, и критических параметров. Пластовые смеси состоят в основном из метана, содержание которого составляет 88.30–89.06 (% мол.). Содержание компонентов С2 и С4 находится в диапазоне, соответственно,- 4,16-6,8 и 1,80-2,44 (% мол.). Количество конденсатообразующих компонентов фракции С5+ варьирует от 2,51 до 2,85 % мол. или в весовом выражении 110 – 126 г/м3 пластового газа. Содержание негорючих компонентов N2 и СО2 в сумме не превышает 1.5 % мол. 2.2.2 Физико-химические свойства стабильных конденсатов Физико-химические свойства стабильного конденсата, отобранного из отдельных залежей и объектов эксплуатации, изучались в лаборатории ЦЛ Главтюменьгеологии, УФ ТюменНИИгипрогаза, НИЛ ООО Ямбурггаздобыча и ВНИИГАЗа. Конденсаты в целом представляют собой малосернистые (0,11 – 0,03 % масс.) жидкости, выкипающие от 60 до 350 0С. Молекулярная масса колеблется от 97 до 119 ед. Плотность от 0,7247 до 0,7818 г/см3, вязкость при 20 0С – (0,763 – 1,124) .10-6 м2/с. Парафины присутствуют в количестве 0,25 – 1,93 % масс. По групповому углеводородному составу конденсаты относятся к метанонафтеновому типу, содержание ароматических углеводородов составляет 6 – 18 % масс, причем содержание последних возрастает с повышением температуры отбора фракций, достигая максимума во фракции 250 – 300 0С до 30 % масс. Конденсаты верхних залежей БУ3 – БУ4 относятся к типу легких с плотностью 0,722 –0,765 г/см3, о чем свидетельствует также его фракционный состав – 10 % точка отгона конденсата на уровне 60 – 80 0С, 50 % - 126 – 132 0С, содержание бензиновой фракции (до 200 0С) 80 – 85 % объемных. Конденсаты пластов БУ6 до БУ9 по фракционному составу тяжелее выше рассмотренных. Температура 10 % отгона находится в пределах 70 – 80 0С, 50 % - 130 – 145 0С, 90 % - 285 – 310 0С. Конденсаты месторождения по составу относятся к метановым. По разрезу месторождения по мере роста глубины залегания (от залежей БУ3 к БУ6) и увеличения пластовых давлений и температуры наблюдается направленность в изменении группового углеводородного состава и свойств конденсата, выраженная в возрастании плотности конденсата от 0,7233 до 0.7818 г/см3, показателя преломления от 1,4106 до 1,4402 и доли ароматических углеводородов от 8,26 до 20,59 % масс. 2.3 Гидрогеология Ямбургское месторождение находится в центральной части северной половины Западно-Сибирского артезианского бассейна. Последний состоит, по меньшей мере, из двух наложенных друг на друга водонапорных систем: мезозойско-кайнозойской и рифейско-палеозойской. На месторождении в гидрогеологическом отношении изучена лишь верхняя часть мезозойско-кайнозойской водонапорной системы. В изученной части разреза нижнего гидрогеологического этажа последовательно сверху вниз выделяются турон-палеогеновый, неоком-сеноманский водоносный и верхнеюрско-валанжинский водоупорный комплексы, имеющие региональное распространение. В разрезе турон-палеогенового водоупора прослеживается также зональный верхнепалеоценовый водоносный горизонт. Эффективные толщины водоносной части пластов, вскрытые в пределах месторождения, достигают 3,2 – 33,2 м, составляя в среднем 1,4 – 17.4 м. Водоносные отложения по своему строению и литологической характеристике аналогичные продуктивным и также характеризуются невысокими емкостными и фильтрационными свойствами коллекторов, пористость и коэффициент проницаемости последних изменяются, соответственно, от 0,118 до 0.221 д.ед. и от 0,5 х 10-3 до 365,8 х 10-3 мкм2 и составляют в среднем 0,137 – 0,168 д.ед. и (0.3 - 321) . 10-3 мкм2, соответственно. Небольшая водообильность объектов (1,2 - 178 м3/сут. при депрессиях 2,3 – 16,9 МПа) также свидетельствует о низких емкостных и фильтрационных свойствах водоносных отложений пластов. Превышения давлений в залежах пластов БУ42, БУ6, БУ8-БУ9 достигают значений 0,14-2,01 МПа. Средние превышения колеблются в пределах от 0,14 до 1,1 МПа. Пластовые температуры вод, замеренные на глубинах 2691 - 3319 м, изменяются от 70 до 90°С |