хайдер 1. Взам инв. Подп и дата

Скачать 172.15 Kb. Скачать 172.15 Kb.

|

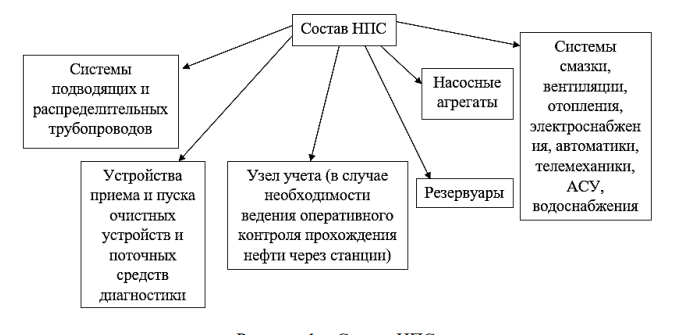

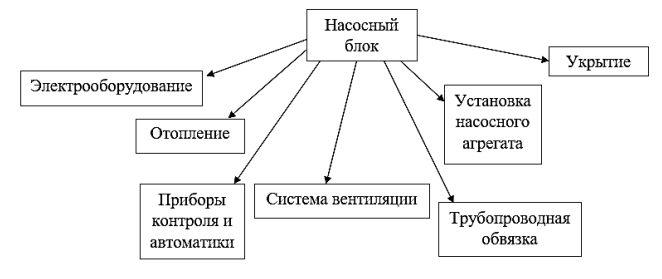

СодержаниеВВЕДЕНИЕ 3 1. Общая характеристика участка реконструкции 4 1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий 7 1.3. Технологическая схема 10 1.4. Работа НПС и оборудования 14 1.5. Условия к системе управления нефтеперекачивающей станции 16 Заключение 17 Список литературы 18 ВВЕДЕНИЕНефтеперекачивающая станция «Палкино-Приморск» является частью магистрального нефтепровода и представляет собой комплекс технологических объектов, осуществляющих подготовку хранение и перекачку нефти. Основным оборудованием на НПС является магистральный насосный агрегат. Успешный процесс перекачки нефти зависит от строгого контроля и поддержания на заданном уровне параметров работы агрегата таких как: давление нефти на входе, температура подшипников, вибрация, давления масла и т.д. Современное производство возможно только при оснащении технологических установок соответствующими автоматическими измерительными приборами, информационно-измерительными системами и системами автоматического управления. 1. Общая характеристика участка реконструкцииНПС «-1» расположена на магистральном нефтепроводе «Палкино-Приморск» между насосными станция. НПС расположена по адресу: 174600, Новгородская область, Хвойненский район, пос. Песь. Основная деятельность предприятия – транспорт нефти по магистральному нефтепроводу «Ярославль-Кириши» и «Палкино-Приморск». Территория предприятия граничит: - с северной, восточной и южной сторон – лесом; - с западной стороны на расстоянии 30 м расположен жилой массив. Общая площадь территории НПС составляет 17887,5м2. Модернизация НПС осуществляется на существующей нефтеперекачивающей насосной станции нефтепровода Палкино-Приморск, расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области. НПС - действующее промышленное предприятие, обеспечивающее перекачку нефти по нефтепроводам Ярославль - Кириши - Приморск, и Палкино -Кириши - Приморск. Эксплуатирует станцию Ярославское РНУ. Система состоит из двух подсистем: резервуарный парк (РП) и насосная станция (НС). В резервуарный парк нефть поступает с нефтепромысла по магистральному нефтепроводу. Для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу используются центробежные насосы. Для обеспечения нормального функционирования основных магистральных насосов необходимо, чтобы на входе было избыточное давление, которое называется кавитационным запасом, т.е. давление. Для обеспечения необходимым подпором головных и промежуточных нефтеперекачивающих станций с РП используются подпорные насосы. Подпорные насосы перекачивают нефть из резервуаров и подают объём нефти на вход магистральных насосов с требуемым кавитационным запасом. РП в НПС необходим для обеспечения следующих функций: − приём нефти с нефтепромысла; − учёт нефти; − хранение с целью компенсации неравномерности приема-отпуска нефти и обеспечения непрерывной и устойчиовй работы магистрального нефтепровода (МН). В резервуарах нефть хранится таким образом, чтобы эффективно использовать объём резервуаров и держать уровень в нормах технологического режима. Также в резервуарах происходит осаждение механических примесей и подтоварной воды. Количество резервуаров в РП и насосов в НС может варьироваться для обеспечения необходимого режима работы системы. Система автоматического регулирования уровня осуществляет поддержания уровня нефти в резервуаре в нужном диапазоне. РП состоит из резервуаров вертикальных стальных (РВС). В функциональной схеме АС представлены два РВС Р–1 и Р–2, два насоса центробежных Н–1, Н–2 средства КИПиА и запорная арматура, представленная клапаном с электроприводом. Поток нефти магистрального нефтепровода проходит через блок фильтров и грязеуловителей, затем центробежным насосом Н–1 подаётся и поступает в Р–1 или Р–2. При отпуске нефти, т.е. при освобождении резервуара, нефть проходит через насос Н–1 и клапаны LV1, LV21, PV19, PV17 и поступает на блок подключения к магистральному нефтепроводу. В процессе приёма/отпуска нефти необходимо следить за уровнем нефти в резервуаре и в необходимый момент производить регулирование при помощи исполнительных механизмов. Кроме того, необходимо учитывать давление над уровнем нефти в резервуаре при приёме и отпуске нефти, так как дыхательная арматура, выполняющая функции механического регулятора внутреннего давления внутри РВС, может не выполнить свои функции в связи с возникающими неисправностями механических частей в процессе эксплуатации. Поэтому при превышении давления над уровнем нефти в Р–1 необходимо закрыть клапан на впуске Р–1 или Р–2. Обратно для отпуска нефти, если давление меньше нижнего уровня, то клапан на выпуске Р–1 или Р–2 нужно закрыть, чтоб дальнейшее понижение давление в резервуаре не вызвало аварийные ситуации. На впускном и выпускном трубопроводе РВС необходимо размещение датчиков расхода, чтобы АС РП выполняла требования, которые представлены в техническом задании. С резервуарного парка по МН нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) для дальнейшей переработки. В ряде литературных источников представлены различные модификации магистральных насосов. Рассмотрим некоторые авторские статьи, посвященные модернизации насоса. В статье Твердохлеба И.Б., Головина В.А. предложены новейшие насосные агрегаты с улучшенными технико-экономическими характеристиками, которые посредством ряда объединенных изобретательских задач позволили решить проблемы: снизить шум и вибрации, повысить надежность, достигнуть максимальный уровень КПД. Также в статье Беккер Л.М., Щербатенко И.В., Иванина А.С., рассмотрен способ уменьшения, допускаемого кавитационного запаса МНА основанный на анализе переходных процессов. Данный способ позволяет снизить допускаемый кавитационный запас МНА вплоть до критического значения. В ходе выполнения литературного обзора, были рассмотрены статьи, где приведены решения проблем магистральных насосных агрегатов. Можно сделать вывод об актуальности изучения заявленной тематики Нефтеперекачивающая станция (НПС) – это комплекс инженерных сооружений и устройств, основной целью которого является обеспечение перекачки определенного количества нефти [1]. Размещаются насосные станции магистральных нефтепроводов по трассам магистралей приблизительно через каждые 100–150 км.  Рисунок 1.1 – Состав НПС Насосные станции выполняются в блочном исполнении и обозначаются БНС. Блочная насосная станция состоит обычно из четырех насосных блоков и блока управления.  Рисунок 1.2 – Состав насосного блока Насос называется механическим устройством, которое передает энергию (механическую, электрическую) в жидкость для увеличения скорости потока и давления этой жидкости [3]. 1.2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условийПлощадка НПС расположена в пределах Балтийско-Валдайской низменности и возвышенности северо-запада Русской равнины. Территория НПС окружена сосновыми лесами. Температурный режим Климат района расположения НПС умеренно континентальный, с чертами морского, характеризуется холодной зимой и умеренно-тёплым летом, со средней годовой температурой воздуха 2.8  2.9 С. 2.9 С.Зима умеренно-холодная длится около 4,5 месяца с середины ноября по март месяц, с преобладанием пасмурной погоды с оттепелями. Оттепели наблюдаются, как правило, по 2  5 дней в месяц. 5 дней в месяц. К концу апреля вся территория области освобождается от снежного покрова. Между датами перехода температуры воздуха через 0 С и разрушения устойчивого снежного покрова обычно проходит не более 7  10 дней. 10 дней.Дни теплые, но по ночам часто наблюдаются заморозки. Осадки выпадают в виде дождя и снега, который быстро стаивает. От 3  4 дней в месяц наблюдаются туманы. 4 дней в месяц наблюдаются туманы.Лето, за начало которого принимается переход средней суточной температуры воздуха через 10 С, наступает в середине мая и продолжается около 4 месяцев. Осадки в месяц выпадают в виде ливневых дождей от 13 до 1 - 5 дней, нередко дождей с грозами от 3  7 дней. От 1 до 3 дней стоят туманы. Относительная влажность воздуха летом составляет 60 7 дней. От 1 до 3 дней стоят туманы. Относительная влажность воздуха летом составляет 60 65 %. 65 %.Осень продолжается с середины сентября по середину ноября. В первой половине осень сравнительно теплая с переменчивой погодой, вторая половина более прохладная с преобладанием пасмурной погоды. Осадки выпадают в виде моросящих дождей от 16  19 дней в месяц, а в конце сезона возможны снегопады. С середины октября наступают первые заморозки и около 45 дней в месяц наблюдаются туманы. 19 дней в месяц, а в конце сезона возможны снегопады. С середины октября наступают первые заморозки и около 45 дней в месяц наблюдаются туманы. Ветровой режим Ветровой режим рассматриваемой территории определяется общей циркуляцией атмосферы и тесно связан с особенностью распределения барических центров, а также характером подстилающей поверхности. Так, вследствие большой шероховатости, лес значительно уменьшает скорость ветра и, наоборот, на открытых пространствах при наличии крупных водоемов скорость ветра увеличивается. Ветры в течение года в Новгородской области преобладают западные, юго-западные, южные со средней скоростью ветра 2,8  3,1 м/сек. Сильные ветры, до 15 м/сек, редки и повторяются до 10 дней в месяц. Повторяемость сильных ветров зимой составляет 6 3,1 м/сек. Сильные ветры, до 15 м/сек, редки и повторяются до 10 дней в месяц. Повторяемость сильных ветров зимой составляет 6 9 %, а летом они наблюдаются не ежегодно (1 %). В залесенной местности повторяемость слабых ветров даже зимой составляет 85 %, а летом превышает 90 % (Хвойная – 93 %, Боровичи – 92 %). Умеренные ветры здесь редки, зимой повторяемость их не превышает 14 %, а летом – 8 %. 9 %, а летом они наблюдаются не ежегодно (1 %). В залесенной местности повторяемость слабых ветров даже зимой составляет 85 %, а летом превышает 90 % (Хвойная – 93 %, Боровичи – 92 %). Умеренные ветры здесь редки, зимой повторяемость их не превышает 14 %, а летом – 8 %.Осадки и снежный покров Зимой осадки выпадают в виде снега до 10  17 дней в месяц. 17 дней в месяц.Летом осадки выпадают в виде ливневых дождей от 13 до15 дней в месяц, нередко с грозами (от 3  7 дней). 7 дней).В годовом ходе осадков минимум наблюдается в марте. Однако во вторую половину зимы и в начале весны вследствие ослабления циклонической деятельности осадков выпадает мало, и во все месяцы (с января по апрель) количество осадков превышает на 5  15 мм месячный минимум. Максимум осадков выпадает в августе. 15 мм месячный минимум. Максимум осадков выпадает в августе.Средняя годовая амплитуда осадков (разность между наибольшей и наименьшей месячной суммой осадков) колеблется по территории от 30 до 60 мм. Появление первого снежного покрова, как правило, наблюдается при положительных средних суточных температурах, близких к 0 (0,5  1 ). Первый снег держится не долго, 3-5 дней, затем сходит и образуется вновь. 1 ). Первый снег держится не долго, 3-5 дней, затем сходит и образуется вновь. На рассматриваемой территории есть автомобильные дороги, соединяющие населённые пункты Хвойнинского района. Состояние их различно, подъезд к НПС и передвижение по ее территории возможны в любое время года. Питание подземных вод происходит в пределах всей площади их распространения в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. На исследованной территории медленно развивается процесс подтопления подземными водами. Сейсмичность района - 5 и менее баллов. В соответствии с районированием территории по принципу благоприятности инженерно-геологических условий для строительства исследованная территория относится к условно благоприятным. Площадка реконструируемой НПС попадает в зону ведения боевых действий в годы Великой отечественной войны, поэтому следует учитывать вероятность наличия на данной территории не взорвавшихся боеприпасов. Местоположение нефтебазы приведено на ситуационной схеме строительства. Климатические характеристики площадки реконструкции НПС Песь приняты по СНиП 2.01.07-85*, СНиП 23-01-99: нормативное давление ветра по Iа району 17 кг/м2 расчетный вес снегового покрова по IV району 240 кг/м2 температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 минус 29о С абсолютная максимальная температура плюс 35 0С абсолютная минимальная температура минус 45 0С глубина сезонного промерзания 1.8 м Основанием фундаментов будут служить пески крупные, с включением гравия и гальки до 10% маловлажный с 1,8 м водонасыщенный. Подземные воды с учетом сезонного подъема на один метр приняты на глубине 1.8-2 м от поверхности земли. Подземные воды слабоагрессивные по отношению к металлическим и железобетонным конструкциям. На рассматриваемой территории есть автомобильные дороги, соединяющие населенные пункты Хвойнинского района. Состояние дорог различно, подъезд к НПС и передвижение по ее территории возможны в любое время года. Строительные материалы для выполнения специализированных работ, кроме инертных, предусматривается доставлять из г. С-Петербург железнодорожным транспортом на расстояние 420 км. Все материалы, поставляемые по железной дороге, будут разгружаться на ж/д станции «1» и далее по существующим дорогам доставляться на стройплощадку. Расстояние от станции разгрузки до площадки производства работ 1,5 км. Доставка дизельного топлива предусматривается из г. Новгород на расстояние 240 км. 1.3. Технологическая схемаРеконструкция НПС «1» производится для обеспечения пропускной способности магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» для подачи в порт Приморск 57 млн. тонн нефти в год. Увеличение производительности нефтепровода Палкино-Кириши-Приморск производится за счет установки дополнительно к насосным оборудовонием НМ 3600-230 магистральной насосной № 1 двух насосных агрегатов НМ 7000-210 (1 рабочий, 1резервный). Насосные агрегаты устанавливаются в отдельно стоящем здании. Технологическая схема НПС «-1» обеспечивает: 1. Производительность НПС -1 до 57 млн. т в год за счет насосных агрегатов МНС-1- пять МН 3600-230 и двух магистральных агрегатов НМ 7000 (1 раб. + 1 рез.) в здании МНС-1А. Схема обвязки пяти насосных агрегатов НМ 3600 и двух насосных агрегатов НМ 7000 – параллельно-последовательная. 2. Повышение давления и перекачку нефти совместно с другими станциями нефтепровода. 3. Поддержание давления на приеме магистральной насосной станции с помощ-ью дросселирования потока регулирующими заслонками. 4. Перекачку, минуя НПС при ее отключении. 5. Защиту нефтепровода и НПС с помощью существующих системы сглажива-ния волн давления (ССВД). На НПС используют схему перекачки «из насоса в насос», нефть с предыдущего участка подается непосредственно в насосы этой станции для дальнейшей транспортировки по следующему участку. Такая схема перекачки весьма прогрессивна, поскольку исключает промежуточные технологические операции и неизбежно связанные с ними потери нефти. Кроме того, она значительно удешевляет технологию, поскольку исключает сооружение дорогостоящих резервуарных парков. Существующая НПС Песь состоит из двух магистральных насосных -1,2, работающих раздельно на два нефтепровода по следующей схеме: - магистральная насосная -1 работает на нефтепровод Палкино – Кириши – Приморск Ду 1000 мм; - магистральная насосная Песь-2 одновременно работает на два нефтепровода Ярославль – Кириши-1 Ду 700 мм и Ярославль – Кириши-2 Ду 700 мм. Данная схема позволяет обеспечить поставки в СМНП Приморск 57 млн. тонн нефти в год по магистральному нефтепроводу Палкино – Кириши – Приморск Ду 1000 мм. Основными элементами технологической схемы НПС являюстя: 1. Схема обвязки основных насосов; Обвязка насосов должна обеспечивать работу НПС при выводе в резерв любого из агрегатов станции. Схема обвязки пяти насосных агрегатов НМ 3600-230 и двух насосных агрегатов НМ 7000-210 существующих на НПС «-1» – параллельно-последовательная. 2. Узлы технологических задвижек (манифольды); 3. Размещение технологического оборудования (фильтров-грязеуловителей, ре-гуляторов давления, системы сглаживания волн давления, улавливания и сбора утечек, дренажа и т.д.). Фильтры-грязеуловители предназначены для очистки перекачиваемой нефти от механических примесей и посторонних предметов. Система фильтрации должна состоять из горизонтальных решетчатых фильтров-грязеуловителей и вертикальных сетчатых фильтров. Фильтры устанавливаются на бетонной площадке, выполненной из армированного бетона толщиной 100 мм, и огороженной бордюрным камнем (с герметичной заделкой стыков) высотой 200 мм. Площадка выполняется с уклоном 0,003 в сторону приямка, размером 1,0 х 1,0 х 1,0 м. Узел регулирования давления состоит из двух регулирующих устройств (поворотных заслонок с электроприводами). Схема узла регулирования обеспечивает равномерное распределение потока. Максимальный перепад на регуляторе принят равным полному напору одного магистрального насоса при подаче, равной пропускной способности нефтепровода. Запорный орган регулятора давления должен обеспечивать функцию регулирования при перепаде давления до 30 кгс/см2. Параметры регулирующих устройств определены, исходя из обеспечения регулирования при отключении одного из устройств. Перепад давления на двух полностью открытых регулирующих устройствах не должен превышать 0,2 кгс/см2 при максимальном расходе. Регуляторы устанавливаются на бетонной площадке, огороженной бордюрным камнем (с герметичной заделкой швов) высотой 150 мм и размером 10,8 х 25,5 м. Площадка выполняется с уклоном 0,003 в сторону приямка, размером 1,0 х 1,0 х 1,0 м. Высотная отметка регуляторов давления от уровня бетонной площадки до оси трубопровода составляет 1,5 м. В дипломном проекте предлагается заменить узел регуляторов давления на тиристорные преобразователи частоты. При принятии решения о целесообразности внедрения частотных регуляторов следует учитывать, что кроме экономического эффекта от экономии электроэнергии применение тиристоров дополнительно обеспечивает следующее: - снижается износ запорной арматуры, т.к. большую часть времени задвижки полностью открыты; - большую часть времени насосы работают при пониженных давлениях, что снижает утечки; - снижается износ коммутационной аппаратуры, т.к. ее переключения происхо-дят при отсутствии тока; - снижается износ подшипников двигателя и насоса, а также крыльчатки за счет плавного изменения числа оборотов, отсутствия больших пусковых токов; - уменьшается опасность аварий за счет исключения гидравлических ударов; - обеспечивается одновременная защита двигателя от токов короткого замы-кания, замыкания на землю, токов перегрузки, неполнофазного режима, недопустимых перенапряжений; - снижается уровень шума; - упрощается дальнейшая комплексная автоматизация объектов магистрального нефтепровода. Необходимость применения системы сглаживания волн давления на НПС определяется гидравлическим расчетом переходных процессов. Система сглаживания волн давления (ССВД) предназначена для снижения воздействия на магистральный нефтепровод волны давления, возникающей в переходный период при остановке НПС. ССВД обеспечивает сброс части потока нефти из приёмной линии МН в резервуары-сборники, снижая величину и скорость роста давления. Блок системы сглаживания волн давления оборудован 4-мя клапанами с максимальным расходом Q=8800 м3/ч на давление Ру 4,0 МПа с возможностью отключения одного клапана при выводе на ремонт. ССВД устанавливается на байпасе приемной линии НПС после фильтров грязеуловителей с установкой двух задвижек Ду 800 с электроприводом с временем закрытия (открытия) не более 4,5 минут, отключающих ССВД от приемной линии НПС. До каждого клапана ССВД предусматривается установка задвижек Ду 500 на давление 4,0 МПа с электроприводом с временем закрытия (открытия) не более 3-х минут, после - задвижек Ду 500 на давление 4,0 МПа с ручным управлением. Задвижки на выходе исполнительных органов должны быть опломбированы в открытом положении. После каждого клапана ССВД предусмотрен сигнализатор наличия протока. При срабатывании сигнализатора потока в стационарном режиме диспетчер закрывает электроприводную задвижку установленную перед клапаном ССВД. Система сглаживания волн давления должна поставляться в блочно-комплектном исполнении. Для обслуживания оборудования системы сглаживания волн давления предусмотрен кран мостовой ручной подвесной грузоподъемностью 1 тонна во взрывобезопасном исполнении. Трубопровод сброса от ССВД к резервуарам-сборникам выполняется надземным, с уклоном 0,005. Система дренажа предназначена для освобождения технологического оборудования от нефти путем открытия дренажных задвижек. Система сбора утечек предназначена для отвода нефти, вытекающей из оборудования. Емкость резервуаров-сборников приема нефти от ССВД, утечек и дренажа составляет 400 м3 (четыре резервуара РГС -100): Трубопроводы системы дренажа и системы утечек прокладываются с уклоном 0,002 в сторону резервуаров-сборников нефти. Для обеспечения нормальной эксплуатации перекачивающих агрегатов НПС на ней устанавливают следующие вспомогательные системы: 1. Система разгрузки и охлаждения торцевых уплотнений центробежных нагнет-ателей, предназначенная для защиты торцевых уплотнений каждого центробежного нагнетателя от чрезмерных перегрузок по давлению и высоких температур, возникающих при выделении тепла трения. 2. Система смазки и охлаждения подшипников, которая предназначена для смаз-ки и охлаждения быстро вращающихся подшипников насосных агрегатов. 3. Система средств контроля и защиты насосного оборудовоние. 4. Система подготовки и подачи сжатого воздуха предназначена для питания пн-евмоприводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики. 1.4. Работа НПС и оборудованияНа НПС реализованно два уровня управления: «Местное» – управление из операторной НПС и «Дистанционное» – управление не всеми системами агрегатами из диспечерского пункта по каналам телемеханики. Управлени выбирается непосредственно оператором НПС. При «Дистанционном» режиме диспетчеру может управлять всеми системами НПС в количестве, которым позволяет управлять система телемеханики. Магистральные насосные агрегаты имеют два уровня управления: автоматическое программное из операторной и автоматическое программное из диспечерского пункта по системе телемеханики. Для вспомогательных систем существуют три уровня управления: автоматическое управление, кнопочное управление и с клавиатуры автоматизированного рабочего места в операторной, а также ручное управление с кнопок по месту. Выбор режимов выбирается оператором или автоматически. При выборе режимов управления соблюдается требование, выбранный уровень позволяет управление на более низком уровне и не позволяет управлять на более высоком уровне. Для насосного агрегата существуют режимы управления: – «основной» –оператор применяет для запуска агрегата из РДП или МДП. А задвижки управляються кнопками по месту или по команде оператора до пуска агрегата. Но после пуска агрегата управление задвижками кнопками по месту заблокировано. Управление насосом по каналам телемеханики запрещено; – «телемехнический» – так же выбирается оператором для запуска выбранного агрегата диспетчером РДП. В таком режиме управление задвижками невозможно после пуска агрегата; – «резервный» – так же выбирается оператором все агрегатные задвижки открыты.А управление задвижками кнопками по месту или оператором недоступно; – «ремонтный» – так же выбирается оператором и включается при срабатывании агрегатных защит. При установке этого режима включается автоматически остановка агрегата и закрываются задвижки на входе и выходе насоса. В этом случаи управление задвижками и запуск агрегата невозможны; Вспомсистемы управляются по следующим режимам: – «основной» – пуск или остановка агрегата автоматический, по команде оператора и по месту; – «резервный» –запуск агрегата резервного, когда основной остановился. Так же разрешѐн и запуск по месту. Допускается для агрегатов, которые имеют автоматический резерв; – «ручной» – осуществляется кнопками по месту. Не предусмотренна автомат-ическая остановка агрегата по защитам; – «ремонтный» - происходит автоматически по результатам работы или пуска агрегата, а также установлевается оператором. Запуск этого агрегата невозможен. Управление по месту, то есть кнопками всегда возможно от любого выбранного режима в случаи срабатывания бщестанционной защиты так же идѐт остановка работающего агрегата без разрешения на повторный пуск [5]. Запуск магистрального агрегата производится в следующем порядке: − кнопкой ПУСК происходит открытие задвижки на входе агрегата; − кнопкой ПУСК так же задвижки открываются на выходе агрегата; − кнопкой ПУСК происходит включение агрегата, когда открывается задвижка на выходе насоса. Запуск агрегата визуально контролируют по амперметру и наличие давление на выходе. Останавливают агрегат кнопкой «стоп» и закрывают задвижки кнопкой «закрыть». 1.5. Условия к системе управления нефтеперекачивающей станцииДля реализации автоматизации НПС должно обеспечиваться выполнение следующих задач [5]: – централизованный контроль, включающий регистрацию, архивацию, документирование и отображение информации о работе технологического оборудования НПС; – защиту технологического оборудования НПС; – защиту линейной части магистрального; – управление технологическим оборудованием НПС; – автономное поддержание заданного режима работы НПС; – изменение режима работы НПС по командам оператора НПС или диспетчера РДП (ТДП); – связь с другими системами автоматизации и информационными системами на НПС; – формирование и выдачу в систему автоматизации предыдущей (по потоку неф-ти) НПС сигналов об аварийной остановке; – прием от системы автоматизации следующей (по потоку нефти) НПС ЗаключениеВ данной практике рассмотрены физико-географические, климатические условия расположения НПС, основные и вспомогательные элементы технологической схемы станции, поставлены актуальные на сегодняшний день цели, такие как: увеличение пропускной способности НПС и экономия электроэнергии при регулировании режима. Усовершенствованная модель насосного имеет лопасти двойной кривизны, что обеспечивает увеличение коэффициента полезного действия колеса, а также снижение возможности кавитации в потоке жидкости Необходимость увеличения производительности насосно-перекачивающих станций обусловлена ростом добычи нефти в Российской Федерации и необходимостью развития существующей инфраструктуры транспорта нефти Список литературыТрубопроводный транспорт нефти и газа/ Р.А. Алиев, В.Д. Белоусов, А.Г. Немудров – М.: Недра, 1988. – 368 с. Транспорт нефти и газа/ С.М. Вайншток, Г.Г. Васильев, Г.Е. Коробков, А.А. Коршак – М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2002. – Т.1. – 407 с. ГОСТ Р 22.0.06 – 95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. – М.: изд-во стандартов, 1995. – 16 с. Коршак А.А. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: Учебник для ВУЗов/А.А.Коршак, А.М. Нечваль; под ред.А.А. Коршака. – СПб.: Недра, 2008. – 488 с. Костышин В.С. Моделирование режимов работы центробежных насосов на основе электрогидравлической аналогии. – Иваново-Фронковск: 2000. – 163 с. Механическое оборудование нефтеперекачивающих станций: методические указания к курсовому проектированию/ О.В. Кабанов, Е.И. Крапивский, В.А. Воронов – СПб.:2010.-81 с. Мустафин Ф.М. Трубопроводная арматура: Учебное пособие для ВУЗов/ Ф.М. Мустафин, А.Г. Гумеров, Н.И. Коновалов – Уфа: УГНТУ, 2003. – 205 с. Петров И.П. Надземная прокладка трубопроводов/ И.П. Петров, В.В. Спиридонов – М.: Недра, 1965. – 448 с. Примеры расчетов по гидравлике. Учебное пособие для ВУЗов/ А.Д. Альтшуль, В.И. Калицун, Ф.Г. Майрановский, П.П. Пальгунов; под ред. А.Д. Альтшуля – М.:Стройиздат, 1977. – 255 с. СНиП 2.05.06 – 86*. Магистральные трубопроводы / Минстрой России. – М.: ГУПЦ ПП, 1997. – 52 с. Технология конструкционных материалов. Изготовление соединений мет-одами пайки и сварки. Методические указания к лабораторным работам/ Ю.П. Бойцов, В.И. Болобов, С.Л. Иванов, Э.А. Кремчеев – СПб.: 2006. – 32 с. Технология металлов и трубопроводно-строительных материалов: методические указания к лабораторным работам/ Ю.П. Бойцов, В.И. Болобов, С.Л. Иванов, Э.А. Кремчеев – СПб.: 2007. – 20 с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||