Юрта. Курсовая - Юрта. Юрта традиционное жилище тувинцев 5 1 Строение юрты 5

Скачать 1.1 Mb. Скачать 1.1 Mb.

|

|

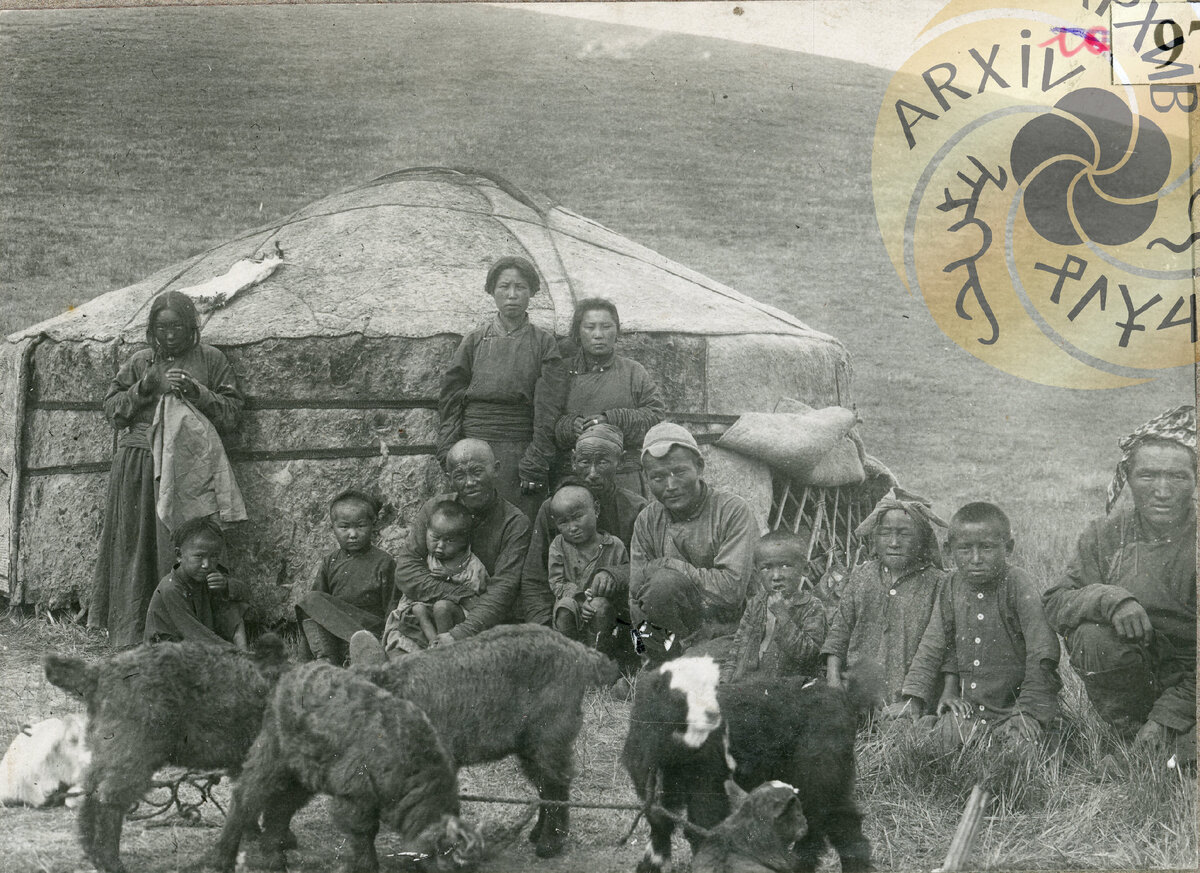

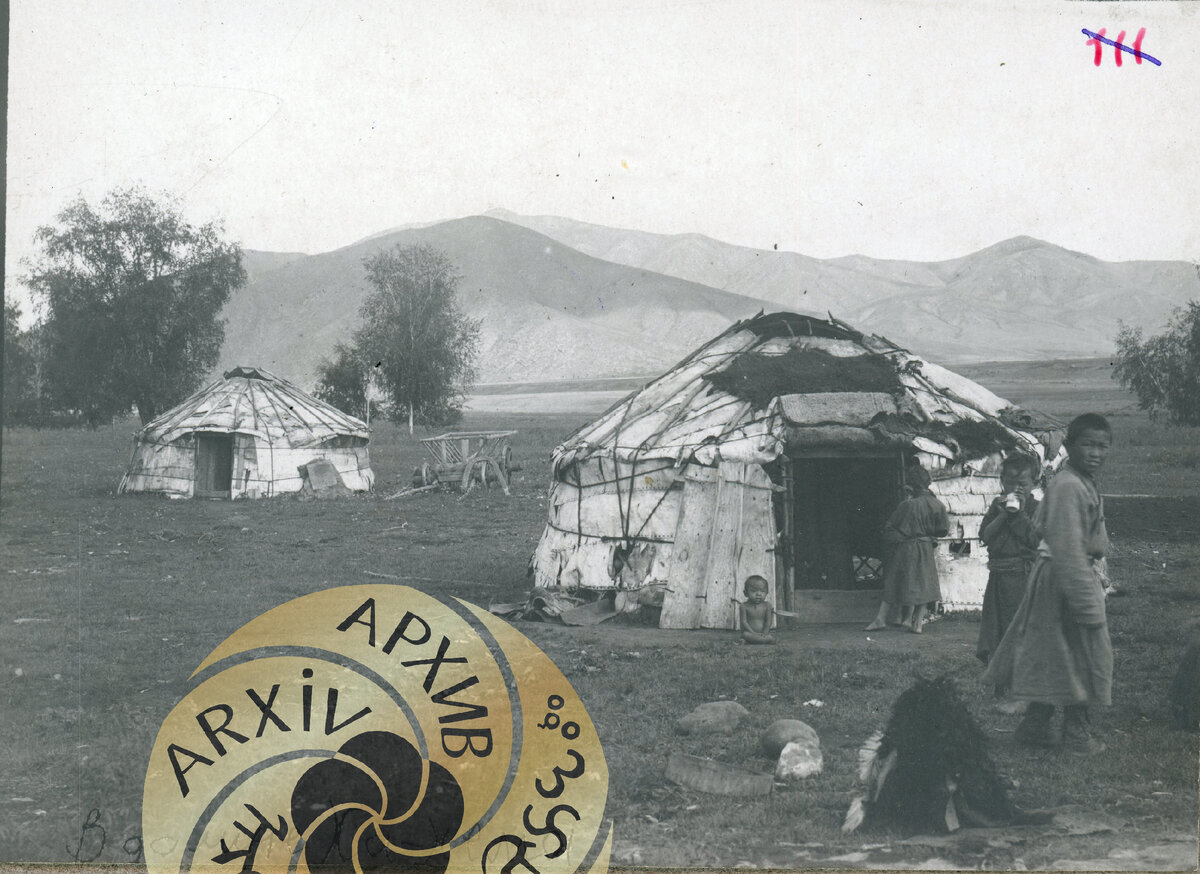

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава 1. Юрта - традиционное жилище тувинцев 5 1.1 Строение юрты 5 1.2 Внутреннее убранство юрты 8 1.3 Солнечные лучи как определитель времени в юрте 10 Глава 2.Традиционная жилище тувинцев 14 2.1 Быт и традиции тувинцев 14 2.2 Интерьер в юрте 17 Заключение 22 Список использованной литературы 23 ВведениеАктуальность темы. История – это прошлое человечества. Не только человечества в широком смысле этого слова, но и каждого народа, нации в отдельности. А для этого следует знать не только историю своей страны, но и историю своей республики, какой след оставили предки в истории малой Родины. Быт народов-кочевников интересна, до сих пор вызывает большой интерес у учёных и простых людей, туристов. Мы решили, что тоже должны попробовать, и с большой охотой взялись за изучение тувинского национального жилища-юрты. Сначала нам показалось, что это просто, но потом стало ясно, что это нелёгкая и довольно кропотливая работа. Несмотря на это мы начали знакомство и обследование этой темы. Войлочная юрта – одно из выдающихся творений мудрости древних народов Центральной Азии, занимавшихся скотоводством, самое приспособленное к требованиям кочевого уклада жизни и пригодное для обитания людей жилище. Юрту можно свернуть за считанные минуты, погрузить на лошадей и отправиться на перекочевку к местам зимнего или летнего выпаса скота. Современные исследования доказали, что юрта – жилище, диктующее своим хозяевам бережное отношение к окружающей среде, экологически самое безопасное и чистое жилище. Но какими же особыми свойствами и качествами юрта поражает воображение и притягивает к себе внимание современных людей? Наука открыла тот факт, что юрта всеми своими частями и целостным видом повторяет строение Вселенной, является миниатюрной моделью всего мироздания. Внутреннее убранство юрты также глубоко символично и отвечает представлениям кочевников о гармонии межличностных и общественных отношений. К примеру, каждому члену семьи, каждому гостю в юрте соответствует свое, определенное место, предписанное древними правилами. Войдя в юрту, человек, знающий эти правила, сразу же определит, кто является хозяином и хозяйкой юрты, кто из гостей старше по возрасту, каково положение каждого присутствующего и многие другие детали. Тувинский народ сумел сохранить ее в первозданном виде, и немалая часть тувинцев до сих пор живет в юртах. Юрта является для нас не только материальным, но и культурным наследием наших предков, нашей гордостью и любовью. Цель работы – изучить историю тувинского жилища и его особенности. Задачи: 1. Провести анализ научно-популярной литературы про проблеме исследования. 2. Выявить быт и традиции тувинцев. 3. Рассмотреть интерьер в юрте. Материалом исследования послужило традиционное жилище тувинцев-юрта изучение литературы о традиционной культуре кочевников, истоки которой уходят в глубокую древность, работа с информаторами. Содержание работы: Работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка литературы и приложений. Во введении определяется объект исследования, актуальность, раскрываются цели и задачи работы. В первой главе освещается теоретическая база исследования. Здесь уточняется объект исследования, изложены основные понятия и термины, используемые в анализе материала. Во второй главе описывается интерьер юрты, какая часть является мужской, какая женской, где ставилась определённая мебель и почему, отношение между взрослыми и детьми. В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы исследования. В списке литературы дается перечень использованной литературы. Глава 1. Юрта - традиционное жилище тувинцев1.1 Строение юртыВплоть до середины 50-х годов большинство население Тувы жило в войлочных юртах. Впрочем, и до сих пор некоторые тувинцы сохраняют традиционный образ жизни – малчыннар ‘животноводы’ (араты), которые в летнее время живут в юртах. Войлочная юрта идеально приспособлена к кочевой жизни. Ее можно свернуть и погрузить на транспорт буквально за час, и также быстро поставить на новой стоянке. Раньше разборную юрту при сезонных кочевках транспортировали на повозках, в настоящее время для этого используется грузовой автомобиль, на котором перевозится юрта со всем скарбом. Юрта - шедевр кочевой цивилизации, создававшийся веками и не потерявший актуальности даже сейчас, когда кочевое животноводство по большему счету отмерло. Тувинцами она используется и по сей день – в современных аратских хозяйствах. Кроме того, в Туве успешно приспособили войлочные юрты в качестве кемпингов - экзотическое жилище, изготавливаемое по не изменившейся технологии, оказалось востребованным туристами. Юрта как своеобразный и особый вид жилища за время своего возникновения бытования стала неотъемлемой частью жизни и деятельности тувинцев.[8] Юрта – свидетельство цивилизации, которая до сих пор не потеряла своей сути. Само слово «юрта» возникло от тюркского слова «юй» (большой), большое вместительное жилище.[2] Юрта - это маленькая часть природы. Из природы наши предки и позаимствовали структуру юрты. Например, хараача – это солнце, ынаа - солнечны лучи, хана – горы, шала - травы и зелень. У тувинцев юрта называется «кидис Ѳг» - войлочный дом. Она идеально приспособлена к кочевой жизни. Ее деревянный каркас таков, что юрту можно свернуть и погрузить на транспорт буквально за час и также быстро поставить на новой стоянке. Основным жилищем у тувинцев была разборная юрта с деревянным легким каркасом, покрытая войлоком, называвшаяся кидис ог.[8] Прежде чем поставить юрту, хозяин определял место ее будущего очага и совершал в его честь особый обряд. Для этого на месте будущего очага воскуривался можжевельник, а рядом с ним ставилась тарелочка со священной молочной пищей и пустая чашка. Лишь после этого все жители аала начинали устанавливать юрту вокруг освященного места. Когда ее каркас уже стоял, но еще не был покрыт войлоком, разводили огонь на месте очага и ставили на него таган с котлом, чтобы сварить первый чай. Хозяйка наливала его в пустую чашку, стоявшую около очага, выходила из юрты и, повернувшись к северу, брызгала, угощая могущественных духов – хозяев гор. Затем, то же делал и хозяин, выплеснув, молочную пищу духам - хозяев гор и обращаясь к ним с мольбой о благополучии. Закончив эту процедуру, на чаепитие в юрту собирались все жители. [3] Установка юрты начинается с дверной коробки. Решетчатые стенки хана ставят кольцом, а сверху к ним крепятся жерди, образующие коническую крышу. Основу жилища составляет хана – складываемый решетчатый остов из нескольких звеньев, каждое из которых состоит из 34, 36, 38, 40 крестообразно сложенных и скрепленных кожаными ремешками тонких деревянных палок. От числа хана зависит размер юрты. Обычно их 6, но может быть еще больше до -12. Остов крыши увенчивает круглое дымовое отверстие хараача. Стыки звеньев решетки связываются волосяной веревкой, затем все стенки стягиваются волосяным поясом - иштики кур - внутренний пояс. Этот пояс оказывается после покрытия войлоком всего остова между решеткой и войлоком, почему и получил свое название. Снаружи поверх войлока опоясывается 2-4 поясами даштыкы кур - наружный пояс, изготовленными из 3-4-х сложенными в ряд волосяных веревок. Поверх войлока укладывается материя, защищающая войлок от дождя и снега. Тканью обычно служит презент, он обвязывается веревкой.[3] Хана состояла из раздвижной решетки, сделанной из палочек тальника, положенных друг на друга крестообразно и скрепленных в местах пересечения сыромятными ремешками. К каждому звену решетки привязывались длинные палки – ынаа, а острые концы вставлялись в отверстия деревянного дымового круга - хараача, образуя купол юрты. Дымовой круг делался обычно их прутьев для того, чтобы удерживать кошемную покрышку, которой закрывают дымовое отверстие от дождя и снега. Покрышка привязывалась к юрте за три угла. Готовый остов юрты покрывали несколькими кусками войлока стандартной формы и размера. Четыре из низ шли на решетку и назывались туурга, остальные дээвиир – на крышу. Войлок стягивают вокруг остова шерстяными поясами.[2] Дверь, обычно обращенную на восток, делали деревянной либо ею служил прямоугольный кусок войлока, подвешенный сверху над входом. Войлочная покрышка, прикрывающее отверстие для дыма, имеет на конце веревку. С ее помощью регулируется вентиляция, а при непогоде и ни ночь отверстие закрывают. В летнюю жару приподнимают нижнюю часть войлочных покрышек, обнажая решетки стен. Это тоже усиливает вентиляцию. Пол был земляной, застилался войлоком или шкурами. При установке юрты ее обязательно обвязывали веревками из конского волоса в виде широкой ленты - бузу. Летом, например, стены ставят выше, крыша от этого становится круче, что лучше предохраняет юрту от дождя. Зимой, наоборот, решетки раздвигают больше, стены становятся ниже, а крыша - более сферической, что делает юрту теплее и устойчивей при ветрах. Центр юрты – очаг для приготовления пищи, огонь очага обогревает и освещает юрту. Вокруг очага протекала вся жизнь семьи кочевника.[1] 1.2 Внутреннее убранство юртыУ кочевников-тувинцев издавна сложился определенный комплекс бытовых вещей, состоящий из мягких и жестких предметов. В условиях частого передвижения эти предметы, как и само войлочное жилище, приобрели устойчивость в форме, размерах, материале и весе, занимая в юрте определенное место. Тувинская юрта делится на определенные части и не имеет перегородок. Правая от входа сторона считалась «женской». Здесь, почти у самой двери, находилась кухня. Левая сторона считалась «мужской». Недалеко от двери лежали седла, сбруя, здесь же держался скот молодняк в холодное время года. Напротив входа за очагом находился почетный угол - дѲр, где принимали гостей и сидел хозяин юрты. Это разделение сохраняется и сейчас.[2] Утварь в тувинских жилищах была приспособлена к перекочевкам. Она состояла из кухонной деревянной полки, кровати, шкафчиков со створками или с выдвижными ящиками для хранения различных мелких вещей и ценностей, низкого деревянного столика, деревянных кадок или кожаных больших сосудов для хранения кислого молока, ступка для размельчения зерна, котлов разных размеров и прочее. Стены юрты используются для подвешивания вещей, главным образом войлочных и матерчатых мешочков с солью, чаем и посудой, засушенных желудков и кишок, наполненных маслом. Чугунные котлы различных размеров для варки мяса, чая, перегонки кислого молока в араку, ручная каменная мельница, а также деревянные чашки, ложки, блюда, кожаные и войлочные мешки для хранения продуктов и посуды дополняют перечень домашней утвари.[3] Мебель располагалась по кругу у решетчатых стен в определенном порядке. Направо от входа помещался YлгYYр – деревянные полки или шкаф для кухонной посуды, за которым стоял деревянный сундук - аптара. К нему примыкала кровать хозяев юрты. За изголовьем кровати по кругу устанавливались другие деревянные аптара. Возле них, посередине юрты у стенки, напротив двери находился бурган ширээзи – маленький домашний ламаистский алтарь с изображением бурганов. За ним сразу же стояли еще несколько сундуков-ящиков, а дальше лежали сложенные в кучу шубы, одеяла и прочее. Затем кожаные сумины с различным содержимым – чYък. Завершалась обстановка вешалкой - чиргыраа из ствола дерева с сучками, на которую вешали узды, арканы, седло и прочее. Здесь же стояли сосуды для заквашивания молока - доскаар или кѲгээр. Рядом у самой стенки в холодное время размещали новорожденных ягнят. [5] Тувинская юрта не может считаться полной в отношении обстановки, если в ней нет войлочных ковров ширтек. На земляной пол расстилаются белые простеганные трапециевидные по форме ширтеки. Их бывает от 2 до 3 штук: в передней части юрты, с левой стороны, у кровати. В настоящее время некоторые используют деревянный пол. Там, где находился котел для варки пищи и другие кухонные принадлежности, лежали дрова. Хозяйка юрты сидела у огня, рядом с YлгYYрем. Место у аптары, стоящей в ногах постели, предназначалась маленьким детям. Около кровати, у изголовья, сидел хозяин. Это было его постоянное место. Здесь стоял чайник с чаем и лежал камешек, о который хозяин выбивал свою трубку. Место сыновей находилось в восточной части юрты между главной аптарой и кроватью хозяев. Самые почетные и уважаемые гости сидели у аптара. Менее знатным гостям предназначалось место у чYъка. Передние стенки аптара были обязательно расписаны красочным орнаментом. Эти узоры служили главным украшением тусклого интерьера жилища, освещаемого солнцем лишь через дымовое отверстие или костром очага. Самое ценное имущество хранилось в аптара. Для почетных гостей имелись специальные небольшие войлочные коврики – олбук, декорированные цветными аппликациями. В целом количество утвари было невелико. Но это были отобранные веками и наиболее необходимые и рациональные для кочевого быта вещи. [4] В юрте обычно стояла только одна кровать, на ней спали лишь хозяин и хозяйка. Все прочие члены семьи, включая взрослых детей, спали на полу, укрывшись шубами. Там же ночевали и оставшиеся гости. Причем каждый спал в отведенном ему месте. Каждый тувинец обязан был соблюдать порядок, установленный в отношении места в юрте. Но это не значит, что каждый член семьи не мог ходить по всей юрте. Они передвигались и по другой половине, но спать ложились и садились за еду строго на своем месте. [3] 1.3 Солнечные лучи как определитель времени в юртеВ жизни каждого народа существует определенные накопленные народным опытом знания, передаваемые их поколения в поколение. Они включают сведения о животном и растительном мире, о народных мерах длины, веса, и т.д., о народном календаре. К ним относится и способ определения времени дня по тому, как и когда, освещены солнцем те или иные предметы в юрте. Этот способ связан с рядом хозяйственных работ. Приведем определение времени дня по предметам юрты. ДаⱧ адар - рассвет; в это время женщины первыми поднимаются с постели. ХΥн хараачага турда – солнце стало на дымовой круг на крыше юрты; женщины начинают доить коров. ХΥн улунга турда - солнце осветило жерди купола крыши; дойка овец, биче дΥш - начало малого полдня ХΥн дорде – солнце осветило передний угол юрты, напротив входа; скот под присмотром пастухов все еще удаляется от аала. ХΥн сыртык бажында турда – солнце появилось на изголовье постели, осветив подушку –сыртык; пастухи пасут овец, начинается дΥш – полдень. ХΥн дожек ортузунда турда - солнце появилось на середине постели; пастухи подгоняют скот к аалу, идут в юрты обедать. ХΥн бут адаанга турда – солнце вышло за постелью; женщины готовятся к доению скота, привязывают телят, козлят и ягнят у места доения скота; пастух подгоняют дойный скот к юртам; по времени это дΥш эрткен. ΥлгΥΥрге турда - солнце встало на деревянный шкаф для посуды, женщины доят овец и коз; чΥрΥΥнче кире берген, т.е. солнце ежит к закату. ХΥн улунга турда - солнце освещает жерди крыши, находящиеся у входа в дверь; в это время начинается доение коров; происходит закат солнца – хΥн ашкан; доение заканчивается с наступлением светлых сумерек – чырык имир; солнце из юрты уже ушло. Приведенное исчисление своего рода домашние часы, применяли только летом, ибо зимой солнце заглядывало в юрту позднее и ненадолго, и освещение солнцем этих предметов юрты было иным.[1] До сегодняшнего дня сохранились обычаи и существуют определенные правила при посещении тувинских юрт. Правила запрещали сидеть в следующих позах: дазалап – сидение на полу с прямо вытянутыми и немного раздвинутыми в стороны ногами; бут куспактап олурары – сидение на полу с согнутыми в коленях ногами (так сидели бездетные и осиротевшие); бут баштап олурары - сидение на левой ноге, поставленной на носок, ступня правой впирается в землю; куш олуду олурары - на корточках. [5] Есть у тувинцев такой обычай: любого человека проезжающего мимо аала или юрты, обязательно приглашают в юрту отдохнуть с дороги, подносу в первую очередь пиалу горячего чая с молоком. В народе говорят: «Акты амзадыр - аяк эрнин ызырар» - «Белую пищу попробовать – пиалу слегка пригубить». Это еще не угощение, а скорее форма выражения доброго отношения хозяина юрты к гостю, которая подносится почитаемая «белая пища» - «ак чем» - цвета молока. Не случайно юрту покрывают в белый цвет. символизировавшего достаток и счастье людей, живущих в ней. Не принято (не рекомендуется): - Без спроса хозяев входить в юрту. - Вплотную подъезжать к юрте на автомобиле. Следует остановиться поодаль и громко попросить убрать собак. - Гость не здоровается через порог, обмениваются приветствиями, только войдя в юрту или перед юртой. Порог юрты считается символом благосостояния и спокойствия семьи. - Разговаривать через порог не принято. При входе нельзя наступать на порог юрты, садиться на него, это запрещено обычаем и считается невежливым по отношению к хозяину. - Оружие и поклажу, в знак своих добрых намерений, надо обязательно оставить снаружи. Гость обязан вынуть из ножен нож и оставить его за пределами юрты. - Самовольно садится на почетной стороне без приглашения. - Нельзя входить в юрту тихо, неслышно. Нужно обязательно подать голос. Таким образом, гость дает понять хозяевам, что не имеет никаких дурных намерений. - Нельзя входить в юрту с какой-либо ношей. Считается, что человек, сделавший это, имеет дурные наклонности вора, грабителя. - Нельзя выносить и отдавать кому-либо огонь очага и молоко, чтобы с ним не ушло счастье; - Нельзя свистеть - это сигнал, созывающий злых духов. - Запрещается давать огонь очага в другую юрту и брать его у незнакомого человека. - При застолье гости не имеют права менять свои места.[5] Юрта продолжает и по сей день оставаться незаменимым типом жилища чабанов не в силу привычки и традиций, а в силу своей универсальности. Юрта легка, удобна и транспортабельна. Внутренний интерьер юрты весьма практично приспособлен для кочевого уклада жизни. Нет ничего лишнего и, в то же время, есть все для жизнедеятельности семьи, в то же время, есть все для жизнедеятельности семьи. Юрта была и остается главным жилищем тувинца. На государственном празднике животноводов - Наадым каждый год лучших животноводов награждают новой юртой. А еще каждый на Наадыме проводится конкурс на лучшую юрту. В местечке Тос-Булак разбивают юрточный городок. Юрта в эти дни становится одним из героев праздника. В ней гостеприимно встречают гостей, «настаивают хойтпак», на крышах юрт сушат курут – творог.[6] В годы перехода кочевников на оседлость многие считали, что юрты является символом прошлого, что она вот-вот должна уйти и имеет право остаться в экспозиции в музее. Но жизнь показала, что это ошибочный прогноз. Но юрты как вид сохраняются. Ранее в районах не находилось достаточного количества больших и красивых юрт, оснащенных всей необходимой утварью и мебелью. Сейчас их мастерят на тувинских предприятиях, организовано промышленное производство не только юрт, но и мебели к ним.[2] Таким образом, можно сделать вывод о том, что юрта это яркий символ кочевого мира, совершенно уникальный мир. Она служила не только жилищем, но и прекраснейшим примером трудолюбия, таланта, сообразительности наших предков. Воспитывались многие поколения в юртах уважению, к труду, любви к родителям, старшим, родине, беречь и любить природу. У тувинцев исконная культура, традиции, обычаи. Глава 2.Традиционная жилище тувинцев2.1 Быт и традиции тувинцевНаиболее распространенным типом жилища во всех районах Тувы, за исключением таежных, была и остается разборная и переносная юрта с деревянным легким каркасом, покрытая войлоком. В большинстве районов она называется древним тюркским словом «Өг», известным уже в орхонских надписях. Стены юрты образует деревянный каркас из 6 (или больше) звеньев складной решетки, установленных вертикально по кругу. Крыша — куполообразная, из тонких длинных палок, привязанных одним концом к решетке, а другим вставленных в деревянный круг, служащий одновременно и дымовым отверстием. В зависимости от ширины раздвижения звеньев решетки стены юрты могут быть выше или ниже.    Рис. 1. Сборка традиционной тувинской юрты Летом, например, стены ставят выше, крыша от этого становится круче, что лучше предохраняет юрту от дождя. Зимой, наоборот, решетки раздвигают больше, стены становятся ниже, а крыша — более сферической, что делает юрту теплее и устойчивей при ветрах. Ориентируют юрту обычно по-древнетюркски — входом на восток.  Рис. 2. Семья арата возле юрты, 1952 г. фото В.П. Ермолаева Одностворчатая или двухстворчатая дверь устанавливается между звеньями решетки. Юрта покрывается семью кусками войлока определенного размера и поверх перевязывается веревками. Земляной пол застилался войлоком, шкурами, а в настоящее время — досками. В центре юрты на земле находится очаг с железным таганом на трех ножках для приготовления пищи, огонь очага обогревает и освещает юрту. Юрта не имеет перегородок, правая сторона при входе считается женской — здесь, почти у самой двери, находится кухня, левая сторона — мужская, у двери лежат седла, сбруя, и здесь же держат скот-молодняк в холодное время года. Прямо против входа, за очагом, находится почетный угол (тор), где принимают гостей и сидит хозяин. Деревянная мебель была и остается приспособленной к перекочевкам: кухонная полка, кровать, шкафчик со створками или выдвижными ящиками для хранения различных мелочей и ценностей, низенький столик, который ставят перед сидящими на полу гостями. В переднем углу у многих, особенно у состоятельных тувинцев, стоят столики с предметами буддийского культа. Домашняя утварь из дерева, кожи, войлока тоже приспособлена к кочевому образу жизни. Утварь юрты рядового арата состоит из деревянных кадок или больших кожаных сосудов для хранения кислого молока, деревянных ведер и подойников, выдолбленных из ствола тополя, с волосяной дужкой и берестяным дном, прибитым деревянными гвоздями, деревянных больших ступок для толчения зерна и маленьких — для соли и кирпичного чая. Чугунные котлы различных размеров для варки мяса, чая, перегонки кислого молока в араку, ручная каменная мельница, а также деревянные чашки, ложки, блюда, кожаные и войлочные мешки для хранения продуктов и посуды дополняют перечень домашней утвари. Правда, появились и предметы русского производства, фарфоровая и металлическая посуда, бондарные и железные изделия (котлы, чайники, топоры). Конечно, юрта, ее мебель и утварь всегда различались в зависимости от достатка владельца. Юрта богача была больше, деревянные части ее покрашены. На полу расстилали орнаментированный прочный белый войлок и войлочные ковры с аппликациями, на кроватях, кроме войлоков, лежали меховые одеяла, красивые кожаные или матерчатые подушки-валики. На кухонных полках стояла металлическая и фарфоровая (китайского и русского производства) посуда.  Рис. 3. Юрта бедняка, крытая берестой, 1935 г., фото В.П. Ермолаева Бедняцкие юрты покрывали коричневым или серым войлоком, служившим до полного износа. Деревянная утварь была бедная и самодельная, на земляном полу вместо войлока лежали куски бересты. Однако и такая юрта была доступна не каждому: многие жили в маленьких конических шалашах-чумах, покрытых ветхим войлоком. Основу таких шалашей составляли палки, связанные вверху в пучок или вставленные в деревянный дымовой круг (хараача), а внизу расставленные по кругу. Называлось такое жилище «боодей». 2.2 Интерьер в юртеВ материальной культуре кочевников центра Азии ничего так зримо не было обусловлено их подвижным образом жизни, как жилище и утварь. Почти каждая обиходная вещь была, действительно, необходима, предельно легка, без труда упаковывалась во вьюк, имела традиционное место в интерьере жилища и всегда была, как говорится, под рукой. Большая часть утвари тувинцев изготовлялась в условиях домашнего производства из наиболее доступных легких и прочных материалов – кожи, дерева, бересты и шерсти. Женщины делали часть утвари из войлока – коврики ширтек и олбук , матрасы дѳжек, мешочки хап. Мужчины изготовляли из дерева в своём хозяйстве кровати, сундуки, колыбели, разборные полки для посуды, сосуды для молока, ступки, крюки-вешалки, корытца и др. Лишь украшенные многоцветной росписью сундуки и декорированные передние стенки кроватей приобретали у ремесленников- столяров, работавших на заказ. Для поделок использовали лиственницу, реже- кедр, а также тополь и берёзу ( в том числе её корень). Наиболее громоздкими, разумеется, лишь по сравнению с остальными вещами, было низкое деревянное супружеское ложе – кровать –( орун), но и она весила всего несколько килограммов, имея крайне простую конструкцию: на поставленную на ребро доску (длиной около 2 м, высотой от 0,2 до 0,5м) клали поперек дощечки, опиравшиеся одним концом на эту доску, а другим – на коротко обрубленные брёвнышки или деревянные колышки, вбитые в землю; поверх укладывали несколько досок. На неё стелили 4-8 войлочных матрацев в зависимости от обеспеченности семьи. В изголовье лежала подушка (сыртык) из кожи, реже – из ткани. Её лицевая сторона, обращенная к центру жилища, была плоской, из прямоугольной дощечки, декорированной кожей либо тканью. Подушечка служила для хранения мягких вещей, которые вкладывали через боковую прорезь. Одеяло (чоорган) было сшито из меха или шкуры. Сравнительно легкие парные ящики – сундуки аптара с откидывающейся вверх крышкой служили также украшением жилища, так как их передние стенки покрывала пышная узорная роспись. Маленький ребёнок находился в деревянной колыбели (кавай), декорированной обычно резными узорами, игравшими роль охранительных символов и благопожеланий младенцу. Колыбели подвешивали к верхней части жилища, у изголовья кровати, на крюке – деревянном, роговом или металлическом, также с узорами или мелкой пластикой того же назначения. Среди нескольких деревянных сосудов, стоявших на левой половине юрты, непременно были небольшие деревянные ведёрки цилиндрической формы – хууң, служившие подойниками, а также для хранения воды. Их выдалбливали из цельного куска тополя или березы, причём в западных районах их дно делали из нескольких слоев бересты, которую прибивали деревянными гвоздиками, в восточных же – вставляли деревянное дно. Не было семьи, утварь которой не включала бы долбленные деревянные ступки (согааш или соктааш) для измельчения соли, чая, зерна. Их размер зависел от назначения: для зерна предназначалась одна, сравнительно большая ступка (до 0,5 ми более высотой) из лиственницы, а для чая и слои – две значительно меньших (высотой 25-30см) из берёзы. В юртах берёзовые цилиндрические долбленые бочки доскаар предназначались для кисломолочного напитка хойтпак и кумыса, достигавшие высоты около 1 м., но для хранения, особенно перевозки кумыса и молочной водки (арага) тувинцы-кочевники пользовались горизонтальными деревянными бочонками доора хууң значительно меньшего размера. Их поперечные стенки из тонкого дерева или бересты прибивали гвоздями. В верху сосуда, на месте короткого сучка делали вертикальный слив. Такие сосуды длиной от 40 до 100-120 см были особенно удобными при перекочёвке. В каждой семье непременно имели несколько деревянных мисок –чашек (аяк) для еды, чая, кумыса, которые хранили в цилиндрах (аяк хавы) из прутьев, стянутых деревянными обручами, или в специальных мешочках из войлока. Впрочем, богатые скотоводы предпочитали привозные фарфоровые китайские чашки. Отправляясь в путь, всадник вёз чашку за пазухой халата.Араку пили не только из аяков, но и из чарок (дашка). Для разлива чая служили высокие кувшины (домбу, хоо) – медные и деревянные. Деревянные блюда деспи овальной или прямоугольной формы, с загнутыми по краю бортиками и четырьмя короткими ножками либо без них делали из одного куска дерева при помощи тесла и ножей с прямым и искривленным лезвием (блюда имели длину 20-45см, ширину 20-25 см, высоту бортика около 3 см, высоту ножек 2-10см). в деспи гостям подавали мясо. В начале 20 века деспи начали быстро выходить из употребления. Лишь у наиболее богатых имелись для угощения металлические блюда (тавак), преимущественно серебряные, а также небольшие фарфоровые тарелочки (була) для печенья. Среди утвари, сшитой из кожи и шкур животных, были большие кожаные вьючные парные сумы (барба и таалың), изготовлявшиеся из выделанной кожи домашних и диких животных. При перевозке их вьючили на волов, лошадей или верблюдов по обе стороны грузового седла. Для хранения и перевозки жидкостей использовали сшитые из бычьей или коровьей кожи сосуды. Кисломолочный напиток хойтпак хранили в больших трапециевидных бурдюках кѳгээр в виде мешка. Такой сосуд вмещал до 200 л. Кумыс и араку хранили в сшитых из копченой кожи орнаментированных плоских флягах көгээржик. Они имели высокое горло и округлое тулово с овальным низом и несколько спрямленными либо приподнятыми по краям плечиками. Были и сосем небольшие фляги хойлаарак, которые носили за пазухой, причем самые маленькие имели высоту около 5см. Во многих семьях имели также бурдюки аржымак, выкроенные из двух обработанных цельных шкур, снятых с задних ног быка. Их сшивали особым двойным швом с кожаной прокладкой, в узкой части затыкали деревянной пробкой. Хранили в них напитки – араку и хойтпак. Кумыс и араку перевозили в бурдюках дорзук, которые для поездок привязывали к седлу. Их сшивали особым швом из двух продымленных шкур с задних ног лошадей, затыкали пробками из осины. Дорзук вмещал до 5л и более. Из овечьих и козьих желудков (хырын), мочевых пузырей (сыңый) и кишок (шөйγндγ) изготовляли сосуды для хранения главным образом масла. Их извлекали сразу же после их забоя животного, тщательно мыли теплой водой, а желудок дополнительно выворачивали, надували и коптили, подвесив в юрте. Сосуды – желудки были разного размера в зависимости от принадлежности взрослой овце или ягненку. Из кожи, войлока, ткани шили небольшие мешочки (хап) различного назначения, которые развешивали на решетках юрты. Для процеживания сыворотки и выжимания творога использовали мешочки таар из холста. Металлических вещей среди постоянно использовавшейся утвари было немного – железный таган (ожук) на трёх или чаще на четырёх ножках, нередко декорированный, а также чугунный полусферический котёл (паш) с деревянной крышкой. Нередко железные декорированные таганы и, как правило, чугунные котлы покупали у китайских купцов. Из железа выковывали ножи (бижек), крюки (илбек) для извлечения мяса из котла. Железные щипцы (демир кыскаш) позволяли брать из очага горящие угли, головешки. Медными были ковши (хымыш) для разлива воды и чая. ЗаключениеТувинская юрта – это дом живого огня. Тепло, сухо, чисто, уютно. Неизменный вечный порядок. Чабанская юрта добра, гостеприимна: каждого встретит, согреет, посадит на лучшее место; и всем, и при этом говорят: «Это наша традиция, обычай». Отсюда можно сделать вывод, что юрта – малый круг, мир собственного бытия! Он становится ближе, понятнее и доступнее человеку. Юрта для тувинца – это исходная точка всего экологического сознания. И наконец, юрта – это маленький своеобразный мир, в котором ярко выражены все атрибуты природы. Это наш язык, культура, традиции, обычаи, обряды, сознание. Список использованной литературыАракчаа, Л.Д. Солнечные лучи как определитель времени в юрте // Тезисы и материалы Конгресса национальных систем образования «Юрта - традиционное жилище кочевых народов Азии». – Кызыл, 2004. - С.133-134. Биче-оол, С.М. Юрта - пространство женщины и семьи // Тезисы и материалы Конгресса национальных систем образования «Юрта - традиционное жилище кочевых народов Азии». – Кызыл, 2004. –С.134-137. Вайнштейн С.И. В белой юрте тувинца// Загадочная Тува. – М.: ООО «Домашняя газета», 2009. – С.219-250. Жилище и убранство // Иллюстрированная этнография Тувы. –Абакан: ООО «Журналист», 2009. – С. 38-48. Монгуш, О. Тепло милой юрты // Сокровища культуры Тувы. – М., 2006. - С.134-143. Мурыгина Г. Юрта - древняя и молодая // Тув. правда. – 2012. – 18 авг. - №88. – С.1-2. Оюн, Л.М. Юрта - великий дар предков // Башкы. - 2012. - №1. - С. 20-23. Юрта - модель мироздания// Девять драгоценностей: по итогам проекта «Тос эртине»: фотоальбом. – Кызыл: Тув. кн. изд-во, 2011. – С.106-108. |