гонорея. Дерматоловенерология 8. Заболевания, передающиеся половым путем

Скачать 0.92 Mb. Скачать 0.92 Mb.

|

|

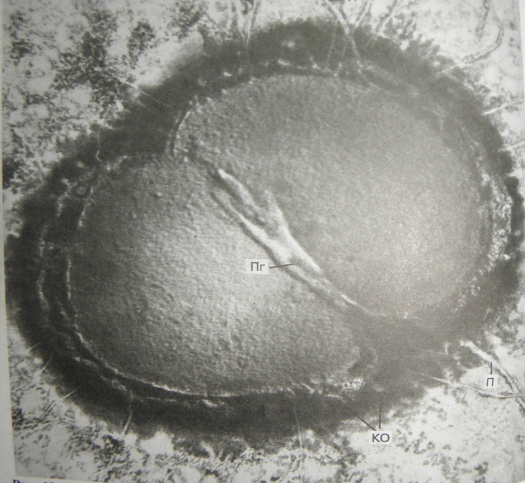

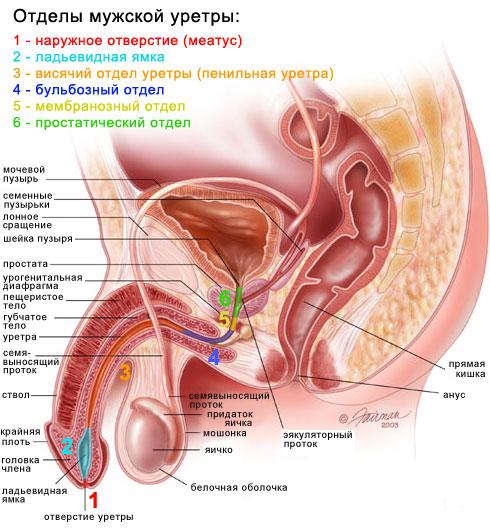

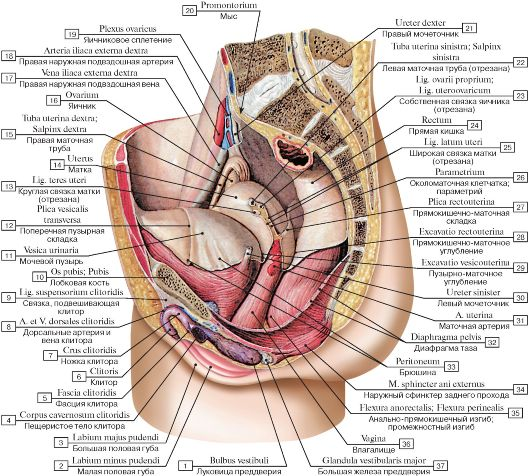

Тема 8. Сифилис врожденный. Гонорея. Заболевания, передающиеся половым путемУРОГЕНИТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИОЗ)ГОНОРЕЯ ПЛАН ЛЕКЦИИ Гонорея: - актуальность; - исторические сведения; - этиология, патогенез и эпидемиология; - классификация и клиническая картина гонореи у мужчин, у женщин и у детей; - диагностика, лечение и профилактика заболевания. Цели лекции: - определять вероятные условия инфицирования; - знать этиологию и патогенез гонореи ; - знать клиническую и топическую классификацию гонореи; - знать особенности клинической симптоматики указанных урогенитальных поражений; - изучить принципы клинико-лабораторной диагностики гонореи; - уметь назначить лечение больному гонореей; - знать основные меры профилактики заболевания. Актуальность темы: Внимание к данной патологии обусловлено значительным уровнем заболеваемости и высокой контагиозностью гонореи (по данным ВОЗ – ежегодно в мире регистрируется до 200 млн. случаев), частыми тяжёлыми осложнениями (вплоть до мужского и женского бесплодия) – что приводит к снижению демографических показателей и ухудшению качества жизни. Исторические сведения. Современный термин «гонорея» впервые применил во втором веке н.э. Гален, который ошибочно принял выделения из уретры мужчин за семенную жидкость (от греч. gonos – семя, rrhoea – истечение). Хотя заболевание упоминалось задолго до этого в мифах различных народов и в Ветхом Завете. Этиология Возбудитель гонореи – гонококк – был открыт в 1879 г. А. Neisser в окрашенных мазках из влагалищного и уретрального отделяемого. В соответствии с определителем Bergey, N. Gonorrhoeae входит в семейство Neisseriaceae, род Neisseria, вид Neisseriagonorrhoeae. Гонорея – острое или хроническое инфекционное заболевание человека, вызываемое Neisseria gonorrhoeae, которое передается преимущественно половым путем и характеризуется гнойным воспалением слизистых оболочек мочеполового тракта, конъюнктивы и других органов. Гонококки – неподвижные неспорогенные грамотрицательные аэробные диплококки, по форме сходные с кофейными зернами, обращёнными вогнутыми поверхностями друг к другу. Длина гонококка колеблется от 1,25 до 1,6 мкм, в поперечнике варьируют от 0,7 до 0,8 мкм. Это сложноорганизованные прокариотные клетки, имеющие цитоплазматическую мембрану, цитоплазму, состоящую из полисомальных и рибосомальных комплексов и нуклеоида. Гонококки могут находится в 2 состояниях – вирулентном и авирулентном. Вирулентные гонококки имеют на своей поверхности тонкие трубчатые нити – пили, или фимбрии (волосы), состоящие из цепочек белковых субъединиц, остатков сахаров и фосфорной кислоты. Пили обеспечивают адгезию и инвазию, видовую специфичность, а также характер локализации очагов поражения при гонорее.  Ультраструктура гонококка (электронная микроскопия) Патогенез Гонококки обладают высокой тропностью к клеткам цилиндрического эпителия мочеполовой системы, прямой кишки, конъюнктивы. Попав на поверхность слизистой оболочки гонококки с помощью пилей и участков локализации протеина II прочно фиксируются на эпителиальных клетках и через межклеточное пространство достигают субэпителиальной ткани. Хемотаксис обусловливает миграцию нейтрофилов, лимфоцитов, плазматических клеток к месту локализации гонококков, в результате отмечается воспалительная реакция с выделением в уретру гнойного экссудата, в котором содержится возбудитель. Формируется инфильтрат в подэпителиальном слое. В результате каналикулярного и лимфогенного распространения, в воспаление постепенно вовлекаются новые участки слизистых оболочек. Время необходимое для развития воспалительной реакции в ответ на внедрение гонококков определяет продолжительность инкубационного периода и варьирует от 12 часов до 3 месяцев. Однако, в среднем у мужчин оценивается в 3-4 дня, у женщин симптомы эндоцервицита наступают на 7-10 день. Чем короче инкубационный период, тем ярче выражен воспалительный процесс. При ассоциации инфекций отмечается пролонгация инкубационного периода. Течение заболевания определяется соотношением завершённого и незавершённого фагоцитоза с участием сегментоядерных лейкоцитов и макрофагов. Чаще всего инфекционный процесс носит местный характер, крайне редко приобретая диссеминированную форму. После перенесённого заболевания истинный постинфекционный иммунитет не возникает, поэтому возможна реинфекция в случае новых контактов с больными гонореей. Эпидемиология Гонорея это антропонозная инфекция, источником заражения является больной человек, часто имеющий малосимптомные или асимптомные формы заболевания. Основной путь заражения – половой. Кроме этого заражение может произойти при прохождении ребёнка через родовые пути больной матери. Также возможно заражение при очень тесном бытовом контакте через общую постель и предметы туалета. Классификация по давности заболевания и выраженности клинической картины (по проф. Ильину И.И., 1991 г.): I.Свежая гонорея (с давностью заболевания до 2-х месяцев) 1. острая 2. подострая 3. торпидная (вялотекущая) II. Хроническая гонорея (с давностью заболевания более 2-х месяцев и с неуточнённым сроком давности) III. Латентная (асимптомная или гонококконосительство) Международная классификация болезней (МКБ-10) (с учетом форм гонококковой инфекции): – гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования парауретральных и придаточных желез (уретрит, цистит, вульвовагинит, цервицит); – гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием парауретральных и придаточных желез (гонококковый абсцесс больших вестибулярных желез); – гонококковый пельвиоперитонит и др. (эпидидимит, орхит, простатит, воспалительные заболевания органов малого таза у женщин); – гонококковая инфекция глаз (коньюнктивит, иридоциклит, гонококковая офтальмия новорожденных); – гонококковая инфекция костно-мышечной системы (артрит, бурсит, остеомиелит, синовит, теносиновит); – гонококковый фарингит; – гонококковая инфекция аноректальной области; – другие гонококковые инфекции (абсцесс мозга, эндокардит, менингит, перикардит, пневмония, сепсис, поражение кожи). - неуточнённая гонококковая инфекция Клиническая картина гонореи у мужчин, у женщин и у детей различна.  Клиника гонореи у мужчин. Гонорея у мужчин, как правило, представляет собой специфическое воспаление мочеиспускательного канала (уретрит), все остальные поражения половых органов рассматриваются как осложнения уретрита. Топически его можно подразделить на передний и тотальный (при поражении уретры на всём её протяжении). Свежий острый передний гонорейный уретрит характеризуется режущими болями в начале мочеиспускания, обильными гнойными выделениями желтоватого или коричневатого цвета, болезненностью висячей части уретры и мутной от гноя первой порцией мочи (проба Томпсона1). Губки уретры резко отёчны и гиперемированы. Даже без лечения через 3-10 дней острый уретрит становится подострым с умеренным зудом и резями при мочеиспускании. Отмечаются умеренные серозно- гнойные выделения, менее выражены гиперемия и отёк губок уретры. При торпидном процессе воспалительные явления не визуализируются. Торпидный уретрит следует за подострым или может развиваться с самого начала. симптомы менее выражены или отсутствуют.  Острый гнойный уретрит При свежем остром тотальном гонорейном уретрите возможно распространение воспаления на мочевой пузырь (уретроцистит) – тогда боль может усилится в конце мочеиспускания. При этом часто наблюдаются поллакиурия, гемоспермия, болезненные эрекции. Моча мутная в обеих порциях. При подостром и торпидном тотальном уретрите симптомы менее выражены или отсутствуют. При отсутствии лечения, либо при нерациональной терапии процесс переходит на следующую стадию – хронический гонококковый уретрит(как правило, носит тотальный характер). Симптомы: умеренный зуд при мочеиспускании, скудные выделения, возникающие утром или при нажатии на уретру. Нередко объём выделений так мал, что не формируется капля и они просто засыхают, склеивая губки уретры. В отличие от свежего, где процесс носит диффузный характер, при хроническом уретрите отмечается очаговость поражения уретры (мягкий и твёрдый инфильтраты, фолликулярный, грануляционный и десквамативный уретриты – определяются при уретроскопии). Осложнения гонококковой инфекции у мужчин Баланит – проявляется отёком и гиперемией головки полового члена. Баланопостит - проявляется отёком и гиперемией крайней плоти и головки полового члена, болезненностью во время полового акта, зудом и жжением в данной области. Фимоз – проявляется выраженным отеком тканей крайней плоти и невозможностью обнажения головки полового члена. Парафимоз - проявляется ущемлением головки полового члена отёчной крайней плотью. Лимфангит полового члена – проявляется в виде болезненного плотного тяжа на дорсальной поверхности полового члена, кожа над ним может быть гиперемирована и отёчна. Кавернит (воспаление пещеристых тел)– проявляется болезненными эрекциями. Парафимоз - проявляется ущемлением головки полового члена отёчной крайней плотью. Лимфангит полового члена – проявляется в виде болезненного плотного тяжа на дорсальной поверхности полового члена, кожа над ним может быть гиперемирована и отёчна. Кавернит (воспаление пещеристых тел)– проявляется болезненными эрекциями. Деферентит (воспаление семявыносящего протока)– проток пальпируется в виду болезненного плотного тяжа, больного беспокоят боли в паховой области, покраснение и отёчность, повышение t тела. Орхит (воспаления яичка) – проявляется резкой болью в мошонке, тяжёлым общим состоянием. Простатит – проявляется частыми позывами к мочеиспусканию, часто зудом в области промежности и чувством давления в области заднего прохода. Везикулит (воспаление семенных пузырьков) – проявляется болями в конце мочеиспускания, возможна терминальная гематурия, болезненные эякуляции и гемоспермия. Куперит (воспаление бульбоуретральных желёз) – проявляется пульсирующей болью в промежности, усиливающейся при движении, поллакиурией и олигоурией. Тизонит (воспаление Тизониевых желёз по обе стороны от уздечки полового члена) – проявляется отёком и гиперемией окружающих тканей, при надавливании из протоков выделяются капли гноя.  Особенностью гонореи у женщин является многоочаговость поражения и в подавляющем большинстве случаев - асимптомностью. При этом в процесс вовлекаются одновременно и последовательно уретра, канал шейки матки. Экстрагенитальные формы – проктиты, фарингиты, конъюнктивиты и блефароконъюнктивиты. Крайне редко происходит поражение кожных покровов. Клиника гонореи у женщин Гонорея нижнего отдела мочеполовой системы: - вульвит; - вестибулит; - уретрит; - вагинит; - эндоцервицит. Гонорея верхнего отдела мочеполовой системы: - эндометрит; - сальпингит; - оофорит; - пельвиоперитонит; - перигепатит. Вагинит (вульвовагинит) –встречается у девочек, бременных и женщин в менопаузе из-за гормональных особенностей и проявляется обильными выделениями, болью, зудом, отёчностью и гиперемией стенок влагалища. Бартолинит (воспаление больших желез преддверия) – проток железы пальпируется в виде болезненного припухлого тяжа тестоватой консистенции, при надавливании может выделяться гной. Уретрит – проявляется болезненностью и жжением при мочеиспускании, отёчностью и гиперемией губок уретры, после массажа уретры из неё выделяется капля гноя. Вестибулит (поражение преддверия влагалища) – слизистая гиперемирована и отёчна в области ямки и луковицы преддверия влагалища. Эндоцервицит – проявляется гнойными выделениями из цервикального канала, способствующих мацерации эпителия влагалища и появлению белей. При осмотре в зеркалах определяются гиперемия и отёчность влагалищной части шейки матки, эрозия наружного зева, гнойные выделения из цервикального канала. Эндометрит – проявляется схваткообразными болями внизу живота, повышением t тела до 39о С, обильными кровянистыми выделениями и нарушением менструального цикла. Сальпингит - воспаление маточных труб. При распространении воспалительного процесса на яичники возникает сальпингоофорит. Проявляется болями внизу живота различной интенсивности, интоксикацией и лихорадкой до 39о С, нарушениеми менструального цикла. Пельвиоперитонит (воспаление тазовой брюшины) – проявляется резкими схваткообразными болями внизу живота, диспептическими явлениями, перитонеальными знаками, положительным симптомом Щёткина-Блюмберга, гипертермией до 39о С. Перигепатит (синдром Фитц-Хью-Кертиса) – проявляется резкими болями в правом подреберье с иррадиацией в плечо, напряжением брюшных мышц, интоксикацией и гипертермией. Гонорея у девочек возникает вследствие несоблюдения гигиенических норм при прямом контакте с больными гонореей или при переносе гонореи через предметы обихода. Девочки старшего возраста могут заболеть при попытке полового контакта. Отличительная особенность заболевания связана с анатомо-физиологическими особенностями девочек – одновременное поражение наружных половых органов, влагалища, уретры, нередко – прямой кишки. Наиболее часто встречается свежая острая гонорея в виде вульвовагинитов. Диагностика гонореи – сбор жалоб и анамнеза – объективное исследование – лабораторное исследование 1) бактериоскопическое исследование (окраска мазка по Граму) 2) бактериологическое исследование 3) иммунофлюоресцентный метод 4) иммуноферментный анализ 5) молекулярно-биологические методы (полимеразная цепная реакция и лигазная цепная реакция) – инструментальное исследование 1) уретроскопия 2) УЗИ 3) осмотр в зеркалах 4) проба Томпсона1 и проба Ядассона2 1 – двухстаканная проба Томпсона (применяется при топической диагностике острого/подострого уретрита) – больной должен мочится последовательно в 2 стакана, не прерывая струи мочи. Количество мочи, выпускаемой в 1 стакан, должно быть тем больше, чем больше гноя в передней части уретры. Помутнение 1 порции мочи и прозрачность 2 порции свидетельствует о наличии переднего гонорейного уретрита. Тотальный уретрит характеризуется помутнением обеих порций мочи. 2 – трёхстаканная проба Ядассона (применяется при малосимптомном уретрите) – содержимое переднего отдела уретры смывают тёплым изотоническим раствором хлорида натрия через резиновый катетер, введённый до наружного сфинктера (1 порция). Затем больной последовательно выпускает мочу в 2 стакана. В первом (2 порция) будут присутствовать патологические примеси из задней уретры, а во втором (3 порция) – пузырная моча. Наличие изменений (мутность, хлопья, плавающие нити) в 1 порции мочи свидетельствуют о поражении переднего отдела мочеиспускательного канала, во второй порции – заднего отдела мочеиспускательного канала, в 3 порции – мочевого пузыря. Лечение гонореи – антибиотикотерапия – цефалоспорины 3 и 4 поколения, макролиды, фторхинолоны, препараты пенициллинового ряда (при доказанной чувствительности в конкретном случае). При непереносимости антибиотиков назначаются препараты сульфаниламидного ряда. – иммунотерапия – специфическая (гонококковая вакцина) и неспецифическая – иммуностимуляторы (пирогенал, метилурацил, продигиозан) – местное лечение – инстилляции уретры, промывания влагалища 0,25% раствором нитрата серебра, 1-2% раствором протаргола; физиопроцедуры (индуктотермия, электрофорез, парафинотерапия) Профилактика гонореи Основные принципы: полное и своевременное лечение, профилактическое лечение, использование средств защиты при половых контактах (презервативы), выявление половых контактов, источников заражения, обследование членов семьи. Важна просветительская работа среди лиц из групп риска, беременных, работников детских учреждений. В родильных домах для профилактики офтальмии новорождённых всем детям после рождения дважды закапывают в глаза 30% раствор сульфацила натрия. Девочкам также обрабатывают половые органы. К венерологу обратился пациент 20 лет с жалобами на обильные гнойные выделения из уретры, зуд и жжение. Болеет 10 дней. Ведёт беспорядочную половую жизнь. При осмотре: губки уретры резко гиперемированы, отёчны, из мочеиспускательного канала обильные гнойные выделения. При постановке пробы Томпсона – 1 порция мочи – мутная, 2 порция – прозрачная. Врач заподозрил гонорейную инфекцию. Что будет выявлено при микроскопии? Грамотрицательные диплококки Пациентка жалуется на зуд в уретре, умеренные выделения из влагалища. Считает себя больной 20 дней. При осмотре: губки уретры гиперемированы, из мочеиспускательного канала умеренные слизисто-гнойные выделения. Из цервикального канала умеренные слизисто-гнойные выделения. В мазке из уретры и шейки матки обнаружены гонококки. К какому виду эпителия гонококки имеют повышенную тропность? Цилиндрический Пациент 30 лет обратился к врачу с жалобами на общую слабость, лихорадку, озноб, учащённое сердцебиение, ноющие боли в области сердца, боли в крупных суставах, высыпания на коже бёдер и голеней (везикуло-геморрагические, с некротизацией). Из анамнеза: болеет 3 месяца, лечился у венеролога с диагнозом «свежий гонорейный уретрит», самостоятельно прервал лечение. После клинического и лабораторного обследования выставлен DS: Диссеминированная гонококковая инфекция, тяжёлая форма. Что могло привести к данному заболеванию? Всё перечисленное УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ ХЛАМИДИОЗ Урогенитальный хламидиоз – инфекционное заболевание, вызываемое Chlamydia trachomatis, передающееся половым путём, с преимущественным поражением мочеполовой системы. Актуальность темы Урогенитальный хламидиоз (УХ) – одна из наиболее распространённых инфекций, передаваемых половым путём, поражающая мужчин, женщин и детей, включая новорождённых. УХ встречается в 2-4 раза чаще, чем гонорея. Социальная значимость обусловлена высоким уровнем заболеваемости с частыми тяжёлыми осложнениями. Хламидиоз часто протекает без выраженной симптоматики, довольно трудно поддаётся лабораторной диагностике и лечению. Исторические сведения Сведения ободном из хламидиозов человека – трахоме – содержатся в Ветхом Завете, древнеегипетских папирусах, древнекитайских источниках, в трудах Галена и многих средневековых рукописях. В 1903 г. патогенную грамотрицательную бактерию С. trachomatis открыли дерматолог Z. Helberstadter и микробиолог S. Prowacek. Этиология и патогенез Хламидии могут инфицировать широкий круг хозяев и вызывать самые различные заболевания. Микроорганизм входит в порядок Chlamydiales семейство Chlamudiacea и род Chlamydia. Помимо С. trachomatis в него входит ещё 3 вида: C. psittaci, C. pecorum, C. pneumonia. С. trachomatis и C. Pneumonia патогенны для человека, два других вида поражают животных. С. trachomatis – патогенная грамотрицательная (иногда грамвариабельная) кокковидная бактерия, являющаяся облигатным внутриклеточным паразитом, не синтезирующим энергетические субстраты АТФ и ГТФ («энергетические паразиты»). Главной биологической особенностью хламидий является их уникальный облигатный внутриклеточный цикл развития, в котором участвуют 2 формы возбудителя. Вне клеток хламидии сферические (0.3 мкм), не активны и называются элементарными тельцами (ЭТ). Они имеют цитоплазматическую мембрану и наружную мембрану клеточной стенки, между которыми расположено периплазматическое пространство. В наружной мембране имеются главный белок наружной мембраны, липополисахарид и цистеиннасыщенный белок. Выявляемые при электронной микроскопии электронно –плотный нуклеоид и протопласт обеспечивают им устойчивость к факторам внешней среды и действию антибактериальных препаратов (инфекционная форма заболевания). Хламидии имеют выраженный тропизм к цилиндрическому эпителию, выстилающему слизистую оболочку уретры, канала шейки матки, прямой кишки, конъюнктивы и области носоглотки. Способностью к инфицированию обладают только ЭТ хламидий. Благодаря опытам по выращиванию хламидий на культуре клеток было установлено, что восприимчивы к инфицированию только те клетки, мембрана которых вследствие действия определённых факторов утратила механизмы, препятствующие адгезии и внедрению ЭТ. ЭТ попадают в эпителиальную клетку путём эндоцитоза с формированием внутриклеточной вакуоли. Увеличиваясь до 0.6–1.5 мкм, они превращаются в делящиеся ретикулярные тельца (РТ) – обеспечивающие репродукцию, не способные в выживанию вне клетки, образующие в цитоплазме скопления, окружённые мембраной вакуоли (включения). Включения не окисляются и не сливаются с лизосомами. Во включениях, образованных С. trachomatis, накапливается гликоген, выявляемый при окраске йодом. В дальнейшем из РТ, через образование промежуточных телец, формируются ЭТ, выходящие из клетки путём экзоцитоза или лизиса клетки. Полный цикл развития хламидий протекает в цитоплазматических включениях в течение 48-72 ч. Вышедшие из клетки ЭТ вступают в новый цикл, инфицируя другие клетки. В отдельных случаях клетка-хозяин сохраняет жизнеспособность, что является одной из главных причин латентного течения заболевания. Эпидемиология Источником инфекции при урогенитальном хламидиозе является человек, имеющий острую или хроническую форму заболевания. Основными путями передачи инфекции являются половой, контактно-бытовой. Учитывая общность путей передачи возбудителей при ИППП, хламидии часто встречаются в ассоциации с другими микроорганизмами, такими как гонококки, трихомонады, микоплазмы, уреаплазмы и др. Классификация В клинической практике целесообразно использовать клиническую классификацию урогенитального хламидиоза, аналогично принятой для гонореи (Ильин И.И, 1991 г.). В соответствие с ней выделяют: 1) свежий урогенитальный хламидиоз (с давностью заболевания до 2 месяцев), который делится на стадии: острую, подострую, торпидную; 2) хронический урогенитальный хламидиоз (с давностью заболевания более 2 месяцев), протекает торпидно, обостряясь под влиянием провоцирующих факторов; 3) асимптомный урогенитальный хламидиоз. Клиника Различают свежий и хронический урогенитальный хламидиоз, затем указывают топический диагноз. Инкубационный период длится 2-3 недели. Клиника хламидийных поражений у мужчин и женщин напоминает по течению гонорею, но характерны малосимптомное, асимптомное течение, большая частота осложнений, многообразие клинических проявлений, стойкость к проводимой терапии и зависит от времени заражения, локализации процесса, выраженности местной и общей реакции организма. У большей части пациентов жалобы и клинические проявления отсутствуют. Лишь при лабораторном исследовании могут обнаруживаться хламидии. Клиника урогенитального хламидиоза у мужчин Острое воспаление уретры встречается редко, при этом пациентов беспокоят выделения из уретры серозного или серозно-гнойного характера, болезненное и учащённое мочеиспускание. Даже без лечения через несколько дней или недель симптомы острого уретрита стихают, а воспаление приобретает подострый или торпидный характер. При свежем торпидном хламидийном уретрите воспалительный процесс в большинстве случаев ограничивается поражением переднего отрезка уретры. На практике чаще встречается подострое или торпидное течение уретрита, при этом пациенты или не предъявляют жалоб вообще и выявление хламидий происходит случайно, или жалуются на небольшой зуд в уретре и скудные выделения. При осмотре наблюдаются незначительная отёчность и покраснение губок уретры. При обострении хронического хламидийного уретрита жалобы пациентов и клиническая картина соответствуют свежему острому и подострому уретриту, а поражение тотально охватывает передний и задний отрезки уретры. Обострение процесса наступает после употребления алкоголя, острой пищи, полового акта, переохлаждения или других факторов, снижающих защитные свойства макроорганизма. Уретроскопия при хроническом хламидийном уретрите выявляет изменения слизистой, соответствующие картине мягкого, переходного или твёрдого инфильтрата. При латентной хламидийной инфекции объективные и субъективные признаки отсутствуют, диагноз ставится на основании обнаружения хламидий в соскобе с уретры. Возможна трансформация латентной инфекции в клинически выраженное заболевание, причиной чего могут быть сопуствующие заболевания мочеполового тракта другой этиологии. Распространение инфекционного агента из задней части уретры через семявыносящие протоки в придаток яичка приводит к развитию эпидидимита. Острый эпидидимит проявляется интенсивной болью в соответствующей половине мошонки, кожа которой гиперемированная, отёчная, горячая на ощупь. Температура тела повышается до 39о С. При пальпации придатка он определяется в виде шлема, охватывающего нижнюю и заднюю поверхности яичка. Появление серозного выпота в оболочке яичка (периорхоэпидидимит), вовлечение в процесс яичка (эрхоэпидидимит), приводят к тому, что органы мошонки пальпируются в виде единого конгломерата, в котором трудно отличить яичко от придатка. Возможно вовлечение в патологический процесс семявыносящего протока (деферентит), который пальпируется в виде болезненного тяжа. Распространение воспаления на окружающие ткани семенного канатика приводит к его воспалению (фуникулит). Без лечения в течение 2-3 дней все болезненные явления нарстают, а в последующие 2-3 недели постепенно стихают, выпот между оболочками рассасывается, но при этом возможно формирование рубцов в хвосте придатка, что вызывает нарушение проходимости семявыносящих путей. Однако нарушение фертильности не всегда связано с механическими причинами. В развитии бесплодия могут играть определённую роль иммунные механизмы аутоагрессии. Простатит чаще всего протекает в виде хронического процесса, болевые ощущения локализуются в области промежности с иррадиацией в крестец, задний проход, надлобковую область, уретру и яички. Боль усиливается при физических нагрузках. Также наблюдаются дизурические явления (поллакиурия, никтурия, дизурия). Среди экстрагенитальных осложнений наиболее часты офтальмохламидиоз, реактивные артриты, формирующие симптомокомплекс болезни Рейтера, а также фарингит и проктит. Клиника хламидийного уретрита у женщин Выделяют поражение нижнего отдела урогенитального тракта (эндоцервицит, уретрит, бартолинит) и верхнего отдела (эндометрит, сальпингоофорит, пельвиоперитонит). Распространению хламидий из очагов, расположенных в нижних отделах мочеполовой системы способствуют искусственное прерывание беременности, операции, нерациональная местная терапия. Уретрит – отмечается зуд в мочеиспускательном канале, учащённые позывы к мочеиспусканию, незначительная болезненность уретры. Бартолинит – проявляется чаще в виде катарального воспаления с поражением только устьев выводных протоков. При пальпации железы из устья выводного протока выдавливается капля слегка мутноватой слизи. Иногда развивается острый процесс с формированием абсцесса железы. Эндоцервицит – как правило сочетается с цервицитом – жалобы на слизистые или слизисто-гнойные выделения из влагалища различной интенсивности, боли внизу живота и боли в пояснице при менструации. Шейка матки становится отёчной, гиперемированной, образуется так называемая гипертрофическая эктопия. Вид инфицированной шейки может варьировать от клинически нормальной до эрозивной, с утолщённой отёчной слизистой. Эндометрит – протекает так же как эндометриты другой этиологии, сопровождается общим недомоганием, повышением температуры тела, болями в пояснично-крестцовой области, внизу живота, нарушением менструального цикла. Отмечаются слизисто-гнойные выделения из канала шейки матки. При хронических формах отмечаются кровянистые выделения, могут быть кровотечения. Сальпингоофорит – жалобы на ноющие боли внизу живота и крестцовой области, которые усиливаются при напряжении передней брюшной стенки и при менструациях. Часто протекает в острой форме с нарушениями общего состояния. Пельвиоперитонит – развивается как осложнение сальпингоофорита. В острой стадии болезни внезапно возникает резкая боль, в начала локализующаяся внизу живота. Определяется напряжение передней брюшной стенки, положительный симптом Щёткина-Блюмберга, гипертермия 38-40о С, диспептические явления. Клиническая картина хламидиоза у детей Частая клиническая форма хламидиоза у новорождённых – конъюнктивит (так называемый конъюнктивит с включениями), заболевание нетяжёлое и не вызывающее особой тревоги у неонатологов. Характерны диффузная гиперемия конъюнктивы, склеивание век после сна, отсутствие обильного гнойного отделяемого. Однако одновременно с конъюнктивитом или несколько позже в раннем детском возрасте появляются и другие клинические формы хламидиоза, приобретённого до рождения или при прохождении родовых путей. К ним относятся фарингиты, пневмонии, вульвиты и вульвовагиниты, уретриты, чаще протекающие бессимптомно. Серьёзным осложнением хламидийной инфекции является синдром Рейтера (уретроокулосиновиальный синдром) – системное заболевание инфекционно-аллергической природы (характеризующееся сочетанным поражением мочеполовых органов: уретропростатит у мужчин, цервицит и аднексит у женщин, глаз, суставов по типу реактивного ассиметричного артрита, а также поражением кожи, слизистых оболочек и внутренних органов), которое как правило, возникает вследствие инфицирования половым путём у лиц с генетической предрасположенностью, чаще у носителей антигена HLA-B-27, а также переболевших неспецифическим уретритом (вызванным С.trachomatis), дизентерией, иерсиниозом. Лабораторная диагностика урогенитального хламидиоза 1) Цитоскопическое исследование; 2) Иммуноферментный анализ; 3) Реакция иммунофлюоресценции; 4) Культуральное исследование; 5) Полимеразная цепная реакция; 6) Серологическое исследование. Лечение урогенитального хламидиоза Лечение больных урогенитальным хламидиозом подчиняется общим принципам ведения инфекционных больных. Терапия должна быть комплексной, а также этиологически, патогенетически и симптоматически дифференцированной в соответствие с клинической формой воспалительного процесса, характером поражения, тяжестью и продолжительностью заболевания. Этиотропная терапия урогенитального хламидиоза должна отвечать ряду требований, в частности высокой степени проникновения антихламидийного препарата внутрь клетки, накоплению его там и обеспечению подавляющей концентрации в том месте, где локализуется возбудитель. Для лечения больных с хламидийной инфекцией используются антибиотики – тетрациклины, макролиды и фторхинолоны. К группе тетрациклинов относятся родственные по химическому строению, антимикробному спектру и механизму действия антибиотики, которые назначаются согласно следующим схемам: - Тетрациклин и окситетрациклин внутрь после еды по 500 мг 4 раза в сутки, в течение 7 или 14 дней; - Метациклин - по 300 мг 4 раза в сутки, в течение 7-10 дней; - Доксициклин (юнидокссолютаб) – по 100мг 2 раза в сутки, в течение 7-14 дней. Макролиды – антибиотики широко спектра действия, характеризующиеся наличием в их молекуле макроциклического лактонного кольца. Известны природные (эритромицин, олеандомицин, джозамицин и спирамицин) и полусинтетические (азитромицин, рокситромицин, кларитромицин и др.), макролиды, которые назначаются согласно следующим схемам: - Эритромицин – по 500 мг 4 раза в сутки, в течение 7-10 дней; - Азитромицин (азимед, зитролекс) – 1000мг однократно; - Азитромицин (азимед, зитролекс) – по 500-1000 мг в сутки, на курс 3000 мг; - Джозамицин (вильпрафен) – по 500 мг 2-3 раза в сутки, в течение 7-10 дней; - Кларитромицин – по 250 мг 2 раза в сутки, в течение 10 дней; - Спирамицин – 3 млн ЕД 3 раза в сутки в течение 10 дней. Такие препараты, как азитромицин (азимед, зитролекс), джозамицин (вильпрафен), кларитромицин, хорошо проникают в различные ткани и биологические жидкости, создавая в них высокую и стабильную концентрацию лекарства, значительно превышающую таковую в плазме крови. Макролиды относятся к наиболее безопасным антибиотикам, что обусловлено незначительным количеством возможных побочных эффектов. Фторхинолоны – фторирующие производные налидиксовой кислоты, спектр активности которых включает в основном грамотрицательные бактерии. К препаратам данной группы относятся - I поколение: налидиксовая кислота, оксолиновая кислота, пипемидовая (пипемидиевая) кислота; II околение: ломефлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин; III поколение: левофлоксацин, спарфлоксацин; IV поколение: моксифлоксацин. Профилактика урогенитального хламидиоза Профилактика хламидийной инфекции существенно не отличается от профилактики других заболеваний передающихся половым путём. Это прежде всего полное и своевременное лечение больных, ликвидация инфекции у бессимптомных носителей возбудителя, выявление и качественное половых партнёров пациентов, проведение профилактического лечения, использование презервативов, санитарное просвещение всего населения и особенно групп высокого риска. Пациент 40 лет, болеет 3 месяца, ведёт беспорядочную половую жизнь. Жалуется на жжение и зуд в уретре, дизурические явления, умеренные слизисто-гнойные выделения из мочеиспускательного канала. Также отмечает периодические боли в промежности, усиливающиеся при физических нагрузках, дефекации. Боли иррадиируют в пах и прямую кишку. Венерологом выставлен диагноз «хронический хламидийный уретрит, осложнённый простатитом». Что определяется бактериоскопически при обследовании? Ретикулярные тельца в клетках эпителия У пациента 30 лет отмечаются поражения мочеполовых органов (уретропростатит, ксеротический баланит), глаз (конъюнктивит), суставов (по типу асимметричного реактивного артрита) и кожи (псориазиформная сыпь, кератодермия ладоней и подошв). После тщательного лабораторного обследования был выставлен диагноз «болезнь Рейтера». Какой возбудитель вызывает данную патологию? Chlamydia trachomatis |