КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. Задача 13 Учет административных правонарушений

Скачать 88 Kb. Скачать 88 Kb.

|

|

Содержание

В СССР, России и других постсоветских странах не было и нет единого учета всех видов административных правонарушений, хотя попытки выйти на всю сферу моральной статистики, включая административные правонарушения, предпринимались еще в 20-е годы. Однако эти попытки не имели успеха. Не было даже единого учета административных правонарушений. Он был закрытым и существовал лишь в ведомствах и на местах. Наиболее налаженная регистрация административных правонарушений имела место в милиции, ГАИ, пожарном надзоре. Общее число ведомств, которые реализовывали административную ответственность, было более 35, хотя в Кодексе РСФСР об административных правонарушениях (1984 г.) их числилось 25. В Кодексе РФ об административных правонарушениях 2001 г. (гл. 23) их более 60 (судьи, комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел, органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, налоговые органы, таможенные органы, органы экспортного контроля, органы и войска пограничной службы, военные комиссары, санитарная служба, ветнадзор и т.д.). Каждое ведомство дополнительно выработало перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание. В перечне МВД России значатся категории таких должностных лиц: сотрудники дежурных частей всех уровней и направлений, участковые уполномоченные, сотрудники ОВД на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, сотрудники ГИБДД, государственные инспекторы безопасности дорожного движения, государственные инспекции дорожного надзора, сотрудники полиции по охране общественного порядка, сотрудники подразделений по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, сотрудники специальных приемников, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, сотрудники подразделений по вопросам миграции и др. Аналогичные перечни имеют и другие органы административной юрисдикции. Один лишь неполный перечень многочисленных органов и должностных лиц, имеющих административную юрисдикцию, свидетельствует о расширяющемся уровне деликтолизации нежелательного поведения граждан, субъектов, имеющих право привлечения виновных к административной ответственности, а также о разнообразии административных правонарушений. Во второй половине 80-х гг., когда осознали роль статистики и социологии в решении узловых социальных проблем, в Госкомстате СССР, как и в 20-е гг., был образован отдел моральной статистики и разработаны различные формы отчетности, в том числе форма единого отчета о количестве выявленных административных правонарушений и лиц, привлеченных к административной ответственности, сведения о которых различные ведомства должны были непосредственно представлять в Госкомстат СССР. В 1990 г. в СССР в первый и практически последний раз были собраны более или менее полные сведения об административных правонарушениях. Структура представленных сведений по ведомствам была следующей: от органов внутренних дел (76% всех административных правонарушений), пассажирского автоэлектротранспорта (10,9%), железнодорожного транспорта (4,2%), госсаннадзора (2,1%), пожарного надзора (1,8%), административных комиссий при исполкомах райгорсоветов (1,3%), рыбоохраны (0,6%), Госгортехнадзора, военкоматов, комиссий по делам несовершеннолетних, госсветнадзора, охраны водных ресурсов, лесного хозяйства, таможенного контроля, морского, воздушного и речного транспорта, народных судов и других органов. Всего было учтено 45,4 млн административных правонарушений (в России - 26,6, Украине - 7,3, Узбекистане - 3,0, Казахстане - 2,4, Белоруссии - 1,9 и т.д.). Собранные данные были неполными. Они отражали не столько уровень административной правонарушаемости, сколько уровень активности органов, обладающих административной юрисдикцией. У каждого органа была своя сфера деятельности, своя административная практика, свои критерии оценок и понимание правомочий. Какой-либо унификации административной практики в стране не было. Тем не менее полученные данные об административных правонарушениях, их видах, ведомственном и территориальном распределении, лицах, их совершивших, видах и мерах административных взысканий, красноречиво свидетельствовали о правовой и моральной обстановке в стране. Из полученных данных было видно, что статистически каждый четвертый гражданин СССР социально активного возраста (16-60 лет) совершил обнаруженный властями административный деликт. Вместе с учтенными преступлениями уровень правонарушаемости увеличивался. Если учесть латентность преступлений и правонарушений, то их общее число приближалось к численности населения страны. Соотношение зарегистрированных преступлений и административных правонарушений в СССР в 1990 г. составляло 1:16, а в России - 1:14. В 1991 г. общие сведения об административных правонарушениях в союзном масштабе уже не собирались. В последующие годы и Россия отказалась от обобщенного учета административных правонарушений. Он остался лишь в органах МВД (полиция, ГИБДД) и в административной юрисдикции судов, которая в последние годы существенно расширилась. Административные правонарушения, выявляемые полицией, учитываются на региональном и федеральном уровнях. Нарушения правил дорожного движения учитываются в ГИБДД. Согласно правилам учета дорожно-транспортных правонарушений в государственную отчетность включаются лишь те, которые привели к гибели или ранению людей. Такие последствия могут быть результатом преступлений, административных правонарушений и невиновного причинения. Все они учитываются вместе. Аналогичная ситуация складывается и с показателями пожарной безопасности. Суды учитывают не выявленные административные правонарушения, так как это не их функция. Основная масса правонарушений, рассмотренных судами, предусмотрена в КоАП, в том числе: за мелкое хулиганство - 67,3%, за злостное неповиновение полиции - 11,5, за распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах - 9,4, за мелкое хищение - 3,5, за торговлю с рук в неустановленных местах - 2,3, за нарушения правил торговли - 1,1, за неуважение к суду - 1,0%. Удельный вес перечисленных правонарушений составил 98%. В 2015 г. только административная практика МВД выявила 75 981 436 административных правонарушений. Это почти вдвое больше, чем было установлено в 1990 г. в СССР всеми органами административной юрисдикции. Другие органы административной юрисдикции, число которых вместе с рассмотренными выше приближается к 60, не имеют надежного учета административных правонарушений. Он является ведомственным и неполным. Тем не менее в стране достаточно возможностей получить сведения об административной правонарушаемости в статистических материалах ведомств и в органах местного самоуправления для решения актуальных научно-практических проблем.

В судах, органах прокуратуры, внутренних дел, таможенной службы, адвокатуре, нотариате и других государственных и общественных юридических учреждениях ведется многолетний непрерывный государственный и ведомственный учет преступности, судимости, административной правонарушаемости, гражданско-правовых споров, рождений, браков, смертей и других юридически значимых явлений. Это дает возможность по накопленным в течение десятков лет данным выявлять и отслеживать происходящие изменения во времени многих тысяч различных статистических показателей. Ежедневный, ежемесячный и ежегодный сбор огромного статистического материала был бы абсолютно неоправданным, если его всесторонне не анализировать по «вертикали» (структура, состояние, взаимосвязи) и по «горизонтали» (тенденции, динамика, сезонность), «назад» (ретроспектива, интерполяция) и «вперед» (экстраполяция, прогноз). Анализ динамики юридически значимых явлений за длительный период времени дает возможность понять их развитие в прошлом, настоящем и возможном будущем, оценить эффективность деятельности юридических учреждений и спланировать ее на перспективу. Основная тенденция в изменении явлений во времени в статистической литературе нередко именуется трендом. Характер тренда изучаемого явления иногда очевиден при первом ознакомлении с динамическими рядами абсолютных показателей. Но чаще всего тенденции и закономерности развития явления проявляются в процессе различных преобразований рядов динамики с использованием относительных и средних величин. Грамотный статистический анализ рядов динамики - залог объективных выводов об изучаемых статистических явлениях. Ряды динамики, или временные ряды, представляют собой ряды числовых значений конкретных статистических величин за какой-то определенный отрезок времени (месяц, квартал, год, пятилетие и т.д.). В ряду динамики имеется два основных показателя: показатель времени (шкала времени) и уровень ряда (шкала уровня ряда). Уровень ряда, обычно обозначаемый символом «у», изначально выражен в абсолютных показателях, на основе которых в процессе аналитической работы рассчитывается множество производных обобщающих величин, относительных и средних. Наглядно ряды динамики, как правило, излагаются в виде хронологических таблиц и графиков. Шкалы времени обычно располагаются на оси абсцисс, а шкалы уровня ряда - на оси ординат. В зависимости от вида приводимых в динамических рядах обобщающих показателей их делят на ряды динамики абсолютных, относительных и средних величин. По характеру отражения реалий ряды динамики делятся на моментные и интервальные, которые в свою очередь могут иметь множество разновидностей: ряды темпов роста, темпов прироста, коэффициентов, индексов, средних квадратических отклонений, дисперсии и т.д. Моментные ряды характеризуют уровни изменения юридически значимых явлений на определенные моменты времени (дату учета), например, на начало месяца, квартала, года или по состоянию на 1 января, 30 июня, 31 декабря и т.д. Типичные моментные ряды в юридической статистике - количество заключенных в колониях, тюрьмах, следственных изоляторах или число судей, прокуроров, следователей, адвокатов, юрисконсультов в учреждениях, регионе, стране, взятые на какую-то дату за несколько лет. Период между датами в моментных рядах называется интервалом ряда. Он может быть годовым, квартальным, месячным. Особенностью моментного ряда является то, что его показатели, раскрывая то или иное состояние, не могут суммироваться или укрупняться. Число судей, числящихся по состоянию на 1 января 1997 г., нельзя суммировать с числом судей, числящихся на 1 июля, т.е. на начало второго полугодия данного года, или на 1 января 1998 г., поскольку это могут быть одни и те же штатные единицы, если даже общее число судей как-то изменилось (некоторые судьи уволились или перешли на другую работу, а на их место или на вновь открывшиеся вакансии пришли новые). Интервальные ряды характеризуют величину изучаемого показателя, полученного за какой-то период времени (интервал). В моментном ряду интервал - промежуток времени между датами учета сведений, а в интервальном раду интервал - тот же промежуток времени, но за который обобщены приводимые сведения, когда они накапливались. Поэтому месячные данные можно суммировать по кварталам, квартальные - по годам, годовые - по пятилетиям и т.д. В моментном ряду величина уровня ряда не зависит от размера интервала. И на начало каждого месяца, и на начало каждого года общее число сотрудников прокуратуры в городе N может быть одним и тем же. В интервальном ряду величина уровня ряда существенно зависит от размера интервала. Число учтенных преступлений за год может быть (примерно) в 12 раз больше, чем за любой из его месяцев. Иногда говорят, что моментный ряд учитывает состояние на какой-то момент, а интервальный ряд отражает деятельность (совершение преступлений, борьба с преступностью, установление юридических фактов и т.д.), сведения о которой характеризуются накопительностью. На основе рядов динамики абсолютных величин в моментном и интервальном рядах могут быть получены рады динамики относительных и средних величин, что дает возможность многократно увеличить аналитические возможности динамических рядов. Ряды динамики, выраженные в относительных величинах (процентах, долях, коэффициентах, индексах) или в средних величинах (средней арифметической, средней геометрической, среднем квадратическом отклонении, дисперсии), иногда именуются динамическими радами обобщающих величин. Основное требование, предъявляемое к анализируемым рядам динамики, - это сопоставимость их уровней по содержанию учитываемых явлений, отрезку времени учета, территории, полноте охвата и другим параметрам. Причин несопоставимости много. Они учитываются в процессе конкретного анализа. Изменение содержания учитываемых явлений прежде всего относится к изменениям понятия преступного, противоправного и других юридических дефиниций. В УК РСФСР за все время его действия было внесено более 700 изменений и дополнений. Особенная часть была дополнена 120 новыми статьями (со значками), криминализирующих действия, которые ранее не считались преступными или считались, но не в том объеме. Наряду с этим из нее было исключено около 40 статей, т.е. декриминализировано около 40 деяний. УК РФ криминализировал около 70 новых деяний и декриминализировал или как-то трансформировал 78 составов преступлений, которые значились в прежнем. УК РФ 1996 г., насчитывающий в первоначальном варианте 360 статей, за семилетие своего действия изменялся не менее интенсивно. В него по состоянию на начало 2004 г. внесено около 300 изменений и дополнений. Еще более изменчива правовая база административной юрисдикции. Аналогичные изменения происходят с Гражданским, Налоговым и другими кодексами и федеральными законами. Особого внимания заслуживает УПК 2001 г. За полтора года действия было принято 12 законов и одно постановление Конституционного Суда РФ, которые внесли в УПК более 300 существенных изменений и дополнений. Нормативные изменения оказывают серьезное влияние на содержание юридической статистики и сопоставимость ее показателей. И это надо учитывать при качественном и количественном статистическом анализе. Убедительным примером серьезного влияния законодательства на статистические показатели может служить принятие нового УПК, который фактически разрушил традиционный процессуальный порядок на основе якобы новых идеологических, а фактически псевдодемократических догм, которые во главу угла поставили защиту прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых в ущерб правам правопослушных граждан, потерпевших и общественной безопасности. Не меньшее влияние на статистику произвело его исправление и изменение. С введением в действие УПК с середины 2002 г. серьезно осложнилось положение с реальной эффективностью. Обращение к реалиям на истории УПК, в конце концов происходит, когда закон вступает в силу и его приходится изменять и дополнять. Но это очень дорогие эксперименты, проводимые в массовом масштабе на живых людях и живых общественных отношениях. Все это серьезно отражается на объективности и надежности статистических показателей. Изменение территории, к которой отнесены те или иные показатели. Административно-территориальные изменения не так часты, как изменения законодательства, но они имеются. Если посмотреть на этот процесс исторически, то можно отметить множество существенных изменений. Многие территориальные изменения происходили внутри субъектов Федерации. Всего этого нельзя не учитывать при анализе юридически значимых явлений за длительные периоды времени. Изменение учета преступлений, судимости, административных правонарушений, гражданско-правовых деликтов может оказать существенное влияние на сопоставимость рядов динамики. Все показатели динамического ряда должны быть выражены в одинаковых единицах измерения и быть однотипными по методике вычисления. В жизни, однако, все сложнее. До 50-60-х гг., например, в СССР фактически учитывались осужденные и уголовные дела, затем стали учитывать выявленные преступления. После принятия Правил единого учета преступлений в 1965 г. этот учет неоднократно изменялся и дополнялся. Трижды менялась только общая редакция Инструкции учета (1985, 1994, 1997 г.). Расчет такого важного показателя, как раскрываемость преступлений, претерпевал серьезные колебания. В разное время раскрываемость преступлений рассчитывалась как отношение раскрытых деяний ко всем зарегистрированным; затем ко всем зарегистрированным, но совершенным в условиях неочевидности, т.е., когда при регистрации деяния лицо, его совершившее, не было известно; затем ко всем расследуемым, хотя зарегистрированы они могли быть и год, и два, и более лет тому назад. Серьезные изменения происходили в учете тяжких преступлений, поскольку их перечень неоднократно существенно менялся. Большие изменения происходили в учете заключенных. То они учитывались по состоянию на сентябрь (1917-1921 гг.), ноябрь (1922-1923 гг.), октябрь (1925-1926 гг.), июль (1926-1927 гг.), январь (1928-1935 гг.). Только потом учет стал производиться по состоянию на 31 декабря и 1 января. Полнота учета юридически значимых явлений может быть разной. Сведения такого учета несопоставимы. До 1989 г., например, административные правонарушения в объеме Союза учитывались главным образом по МВД. В 1990 г. этот учет стал централизованным (в Госкомстате), куда представляли отчетность более 35 министерств и ведомств, которые обладали правом административной юрисдикции. С 1992 г. в России в официальную отчетность попадают только правонарушения, учтенные органами внутренних дел и судами в рамках административного судопроизводства. Административная юрисдикция других ведомств централизованно не учитывается. Да и сама она существенно изменилась с принятием Кодекса РФ об административных правонарушениях в 2001 г. При сравнительных международных или межгосударственных изучениях необходимо учитывать не только различия в учете, но и различия в нормативных системах и иные национальные особенности, без анализа которых сравнительное изучение может быть некорректным. Многие причины внутригосударственной или межгосударственной несопоставимости по сути своей неустранимы. Их можно лишь статистически минимизировать или учесть на качественном уровне анализа.

По группе сельскохозяйственных предприятий есть данные о среднем надое молока от коровы за год в валовом производстве молока:

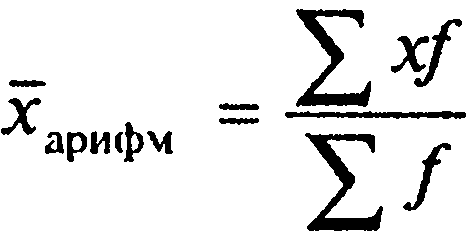

Необходимо вычислить средний годовой надой от коровы для группы хозяйств. Решение. Средний годовой надой от коровы для группы хозяйств определяется по формуле средней арифметической взвешенной. Для этого общий валовой надой молока для группы хозяйств необходимо разделить на все поголовье коров:  , где , где Общее поголовье коров в условие задачи не указывается. Для того, чтобы найти, сколько голов коров было в одном хозяйстве, необходимо валовой надой молока одного хозяйства разделить на средний надой от коровы за год этого же хозяйства. Для вычисления необходимо валовой надой молока перевести из центнера (ц) в килограммы (кг). 1 хозяйство: 3 078 000/3 800=810 голов 2 хозяйство: 3 344 000/3 520=950 голов 3 хозяйство: 3 420 000/4 500=760 голов 4 хозяйство: 2 771 000/3 260=850 голов 5 хозяйство: 2 541 000/3 850=660 голов 6 хозяйство: 3 854 000/4 100=940 голов 7 хозяйство: 2 616 000/3 270=800 голов. Необходимо найти общее количество голов коров во всех хозяйствах: 810+950+760+850+660+940+800=5 770 голов. Подставляем полученные значения в формулу: Таким образом, средний годовой надой от коровы для группы хозяйств составляет 3748 кг. |