Рассчеты ШСНУ. Задача Рассчитать коэффициент сепарации газа у приема насоса

Скачать 70.11 Kb. Скачать 70.11 Kb.

|

|

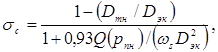

Расчет коэффициента сепарации газа у приема насоса Задача 2. Рассчитать коэффициент сепарации газа у приема насоса. Решение. Коэффициент сепарации газа у приема ШСН определяем по приближенной формуле  (9) где Dэк - внутренний диаметр эксплуатационной колонны скважины, м; Dтн - наружный диаметр насосно-компрессорных труб на уровне приема насоса, м; щs - относительная скорость движения газа на участке приема насоса. Если экспериментальные данные отсутствуют, то в первом приближении может быть использована следующая зависимость: 0,02 м/с при В?0,5, щs= 0,17 м/с при В>0,5. Вследствие сепарации части свободного газа у приема насоса изменяется газовый фактор жидкости, поступающей в насос и НКТ (так называемый «трубный» газовый фактор), который определяют по формуле (11) предполагая состав газа неизменным, скорректированное значение давления насыщения рнас, соответствующее «трубному» газовому фактору, определяется из условия (12) или по следующей формуле: (13) Затем рассчитаем расход свободного газа и газожидкостной смеси , поступающих в насос, т.е. с учетом коэффициента сепарации (14) (15) Подставим в формулу (9.9) - 9.15) числовые значения величин для 1-го расчетного варианта: м3/м3; МПа; м3/с; м3/с=16,41 м/сут; Определение давления на выходе насоса Распределение давления по длине колонны НКТ может быть рассчитано по одной из методик, приведенных в гл. 5.; при этом необходимо учесть, что продукция движется по кольцевому зазору между трубами и насосными штангами. Задача 3. Определить давления на выходе насоса. Решение. Давление на глубине спуска насоса Lн, определяемое по соответствующей кривой распределения, принимаем за давление на выходе насоса; рвн =9,6 МПа. Далее рассчитываем характеристики продукции, поступающей из насоса в колонну НКТ при ходе нагнетания, т.е. при рвн і , по (1) - (8), аналогично тому, как это было сделано ранее для давления рпн і . Для 1-го варианта рвн і <, следовательно в продукции имеется свободный газ: bн(рвн)=1+ (1,28 - 1)[(9,6- 0,1)/(13,0 - 0,1)]0,25=1,43; bж(рвн)=1,43(1 - 0,2) + 1•0,2=1,3; Qж(рвн)=1,3•1,35•10-4/(1 - 0,2)=2,2•10-4 м3/с; Г0(рвн)=60[(9,6 - 0,1)/(13,0 - 0,1)]0,5=48,3 м3/м3; 1,35•10-4(52,71-48,3)•1•0,1•330/(9,6•273)=0,075•10-4 м3/с; (1,1+0,075)•10-4=1,075•10-4 м3/с=10,15 м3/сут. Определение потерь давления в клапанных узлах Расчет максимального перепада давления ркл, возникающего при движении откачиваемой продукции через клапанные узлы насоса, основан на результатах работ А.М. Пирвердяна и Г.С. Степановой. В расчетах принято, что при наличии в потоке жидкости потока свободного газа в качестве расчетной используется максимальная абсолютная скорость течения смеси через отверстие седла клапана, а при откачке обводненной смеси не образуется высоковязкая эмульсия. Расчет потерь давления ркл ведется в следующем порядке. Расходы газожидкостной смеси через всасывающий и нагнетательный клапаны определены в задачах 2 и 3: Максимальная скорость движения продукциив отверстии седла клапана с учетом неравномерности движения плунжера и соответствующее этой скорости число Рейнольдса Reкл равны соответственно (16) (17) где dкл - диаметр отверстия в седле клапана, м; хж - кинематическая вязкость жидкости, м2/с. В качестве хж выбирается вязкость того из компонентов, содержание которого в откачиваемой продукции наибольшее. Задача 4. Определить потери давления в клапанных узлах. Решение. Для 1-го варианта Qкл вс=1,9•10-4 м3/с, Qкл н=1,175•10-4 м3/с. хmax вс =4•1,9•10-4/(0,02)2=1,9 м/с; хmax н =4•1,175•10-4/(0,011)2=1,72 м/с; Reкл вс =1,9•0,02/(2•10-6)=2•104; Reкл н =1,175•0,025/(2•10-6)=1,81•104. По графикам Г.С.Степановой определяем коэффициент расхода клапана окл в зависимости от числа Рейнольдса, вычисленного по (17) (рис. 3 кривая 1) окл вс=окл н=0,4. Перепад давления в клапане рассчитываем по формуле (18) где сжд- плотность дегазированной жидкости. сжд=снд(1-вв)+св=800(1-0,1)+1000•0,1=860 кг/м3; (19) =(1,9)2•860/(2•0,42)=0,9•104 Па?0,01 МПа; =(1,72)2•860/(2•0,42)=0,8•104 Па?0,008 МПа. Затем рассчитываем давления в цилиндре насоса при всасывании и нагнетании: рвс ц=рпн -ркл вс=4,0-0,01=3,99 МПа; (20) рн ц=рвн -ркл н=9,6+0,008=9,608 МПа. (21) Обоснование выбора компоновки ШСНУ Вариант компоновки ШСНУ включает следующие параметры: глубину спуска скважинного штангового насоса (ШСН) Lн, диаметр Dпли тип ШСН, конструкцию колонны насосно-компрессорных труб. Расчетный вариант компоновки ШСНУ выбираем следующим образом. 1. По одной из методик, изложенных в гл. 5, рассчитываем распределение давления в стволе скважины, начиная от забоя и до глубины, где р =0,2 - 0,5 МПа. 2. Определяем глубину спуска насоса. Глубина спуска насоса Lни, следовательно, давление на его приеме рпн должны быть, с одной стороны, достаточными для обеспечения высоких коэффициентов наполнения, с другой - по возможности минимальными для предотвращения чрезмерного роста нагрузок на штанги и станок-качалку, а также увеличения затрат на оборудование и подземный ремонт. Необходимое давление на приеме ШСН зависит в первую очередь от содержания свободного газа в потоке откачиваемой газожидкостной смеси. Если свободного газа в откачиваемой смеси мало, что наблюдается, например, при высокой (свыше 80 %) обводненности жидкости или низком газовом факторе, то необходимое давление на приеме насоса обусловлено в первую очередь гидравлическими потерями во всасывающем клапане. Согласно практическим рекомендациям А.Н. Адонина для этого случая при дебите скважины менее 100 м3/сут и вязкости жидкости не более 10-4 м2/с ШСН может быть погружен под динамический уровень на глубину 20 - 60 м, что соответствует давлению на приеме насоса примерно 0,15 - 0,50 МПа. При значительном содержании свободного газа в откачиваемой смеси оказывается весьма сложным заранее обосновать оптимальное давление на приеме насоса. На основании опыта эксплуатации скважин, оборудованных ШСН, для месторождений каждого нефтяного района устанавливают конкретные пределы оптимального давления на приеме насоса. Так, для условий девонских месторождений Татарии и Башкирии оптимальное давление на приеме насоса составляет 2,0 - 2,5 МПа, для угленосных, типа Арланского, около 3,0 МПа. Г.Н. Суханов считает целесообразным принимать: рпн ? 0,3 рнас. (8) Использование перечисленных практических рекомендаций для условий новых малоизученных месторождений может привести к значительным ошибкам. Поэтому при проектировании ШСНУ рекомендуется проводить расчеты для нескольких различных глубин спуска насоса. Следует учитывать, что на конкретном месторождении возможный диапазон глубин спуска насосов может быть ограничен по тем или иным причинам технологического или технического характера, например из-за отложений солей или парафина, различной кривизны ствола скважины и т.д. Выбор компоновки ШСНУ Решение. В соответствии с вышеизложенными рекомендациями выбираем следующие давления на приеме насоса: для откачки смеси с высоким газосодержанием рпн1 ? 0,3 рнас=0,3•13?4 МПа; По соответствующим графикам распределения давления по стволу скважины для каждого из расчетных вариантов определяем глубину, на которой давление соответствует выбранному на приеме насоса для каждого расчетного варианта: Lн1=1200 м, Lн2=900 м. 3. Определяем расход газожидкостной смеси при давлении рпн по (1) - (8). Qнд = 1,5•10-4(1 - 0,1)=1,35•10-4м3/с; Qж(рпн)=1,0819•1,35•10-4/(1 - 0,1)=1,62•10-4 м3/с; Vгсв(pпн)=(60-33)1•0,1•330•1,35•10-4/4,0•273=1,1•10-4 м3/с; Qсм(рпн)= 1,62•10-4+1,1•10-4=2,72•10-4 м3/с=23,5 м3/сут; 4. Выбираем диаметр скважинного насоса. Для этой цели используем диаграмму А.Н. Адонина. По диаграмме для станков-качалок выбираем: Qсм(рпн) ? 23,5 м3/сут и Lн=1200 м насос диаметром Dпл=43 мм. 5. Тип скважинного насоса выбираем с учетом свойств откачиваемой жидкости, наличия в ней газа и песка, дебита скважины, а также требуемой глубины спуска насоса. При выборе типа насоса следует руководствоваться данными, приведенными в табл. 2. Насосы НСН, НСНА, НСВ предназначены для откачки жидкости с вязкостью не более 25 мПа•с и содержанием механических примесей не более 0,05 % по объему; насосы НСВ1В - с вязкостью не более 15 мПа•с и механических примесей не более 0,2 % по объему; насосы НСВГ - с вязкостью 100 мПа•с и механическими примесями не более 0,05 % по объему. Для всех типоразмеров насосов устанавливают также предельную минерализацию воды - 200 мг/л; объемное содержание сероводорода - не более 0,1 % и рН - не менее 6,8. Для эксплуатации скважин с различной геологопромысловой характеристикой и глубиной подвески насоса выделяются следующие 4 группы посадки. Группа посадки…………………………... 0 I II III Зазор на сторону, мкм………………….0 - 22,5 10 - 35 35 - 60 60 - 85 Насосы с группой посадки 0 и I применяют для откачки маловязкой нефти при глубине спуска свыше 1200 м в скважинах с повышенными устьевыми давлениями; насосы II группы посадки - для откачки жидкости малой и средней вязкости с глубины до 1200 м и средней температуре; насосы III группы посадки - для откачки высоковязкой жидкости или с высокой температурой, а также с повышенным содержанием асфальто-смолопарафиновых веществ и песка. При повышенных скоростях откачки Sn>34 м•мин-1 или высокой вязкости жидкости необходимо выбирать насосы с клапанными узлами увеличенного проходного сечения. Здесь S - длина хода полированного штока, м; n - число качаний балансира мин-1. В соответствии с вышеизложенными для рассматриваемых расчетных вариантов могут быть выбраны следующие насосы. 6. Выбираем колонны насосно-компрессорных труб. При насосной эксплуатации применяют насосно-компрессорные трубы (табл. 9.3). Диаметр НКТ выбирают в зависимости от типа и условного размера ШСН согласно табл. 4. В соответствии с табл. 4 для 1-го варианта выбираем НКТ с условным диаметром 60 мм. При откачке высоковязкой жидкости для снижения гидродинамического трения штанг целесообразно выбирать НКТ с условны диаметром н 1-2 размера большим, чем рекомендуемой в табл. 4. Во всех расчетных вариантах могут быть использованы трубы гладкие или с высаженными наружу концами из стали группы прочности Д (см. табл.3). |