Занятие 35 Филогенез мочеполовой системы в типе хордовые Вопрос Закладка и смена почек у Anamnia и Amniota

Скачать 126.31 Kb. Скачать 126.31 Kb.

|

|

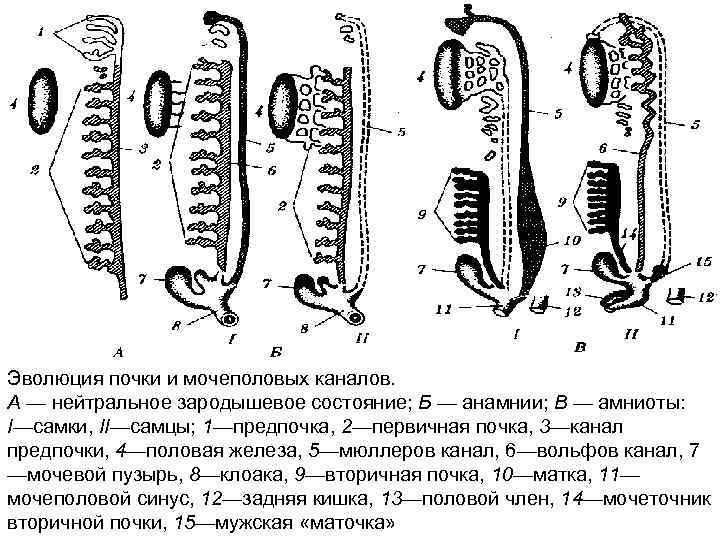

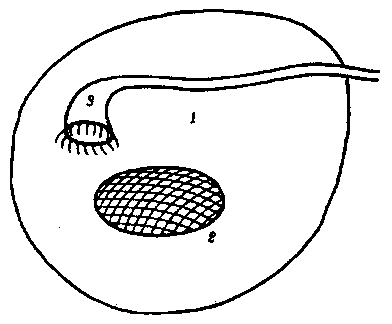

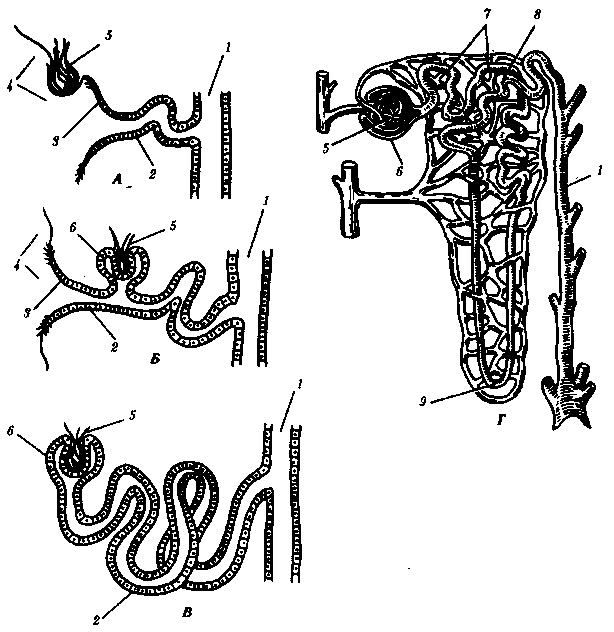

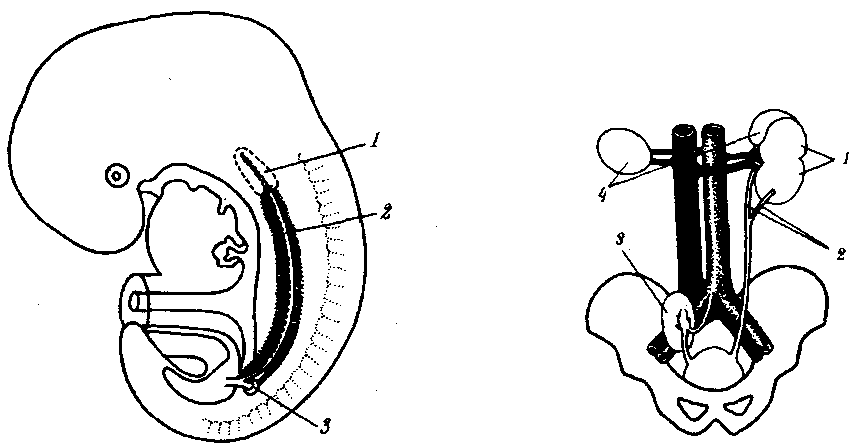

Практическое занятие № 35 Филогенез мочеполовой системы в типе хордовые Вопрос 1. Закладка и смена почек у Anamnia и Amniota Анамнии (Anamnia) (от греч. an — отрицательная частица и амнион) , низшие первичноводные позвоночные животные. К Анамнии относятся: круглоротые, рыбы, земноводные Амнио́ты, или высшие позвоночные (лат. Amniota) — монофилетическая группа (клада) позвоночных животных, характеризующихся наличием зародышевых оболочек. Известны с раннего карбона. Группа входит в состав надкласса Tetrapoda (четвероногие); включает в себя пресмыкающихся, птиц, а также млекопитающих и прочих синапсид (остальные представители которых вымерли к концу нижнего мела). Все амниоты имеют внутреннее оплодотворение (в отличие от анамний, у которых оплодотворение внешнее) Рыбы и земноводные относятся к разным надклассам позвоночных животных, что подчеркивает принципиальные отличия между ними. Но, будучи переходным (амфибиотическим) классом, земноводные сохранили еще многие черты сходства с рыбами. На основании этого сходства надкласс рыбы и класс земноводные объединяют в группу анамний (не придавая ей таксономического значения!); остальные классы - пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие - составляют группу наземных позвоночных - амниот. Anamnia C образованием амниотической полости доступ кислорода к зародышу затрудняется; не может зародыш и выделять в амниотическую полость продукты распада, так как это быстро привело бы к самоотравлению. Опасность того и другого устраняется образованием специального зародышевого органа - аллантоиса, или зародышевого мочевого пузыри. Он развивается как выпячивание задней кишки зародыша и внедряется во внезародышевую полость между амнионом и серозной оболочкой; в него и сбрасываются продукты распада. Одновременно аллантоис служит зародышевым органом дыхания: в его наружной стенке, примыкающей к серозной оболочке, развивается капиллярная сеть, в которой кровь насыщается атмосферным кислородом, проникающим через поры скорлуповой оболочки. У высших млекопитающих аллантоис вместе с примыкающей к нему частью серозной оболочки участвует в образовании плаценты, или детского места, - органа, обеспечивающего обмен между зародышем и материнским организмом. Жаберные щели у зародышей амниот прорываются, но вскоре исчезают; лишь первая жаберная щель преобразуется в полость среднего уха. Жабры не появляются даже и в виде зачатков. Сформировавшийся зародыш прорывает зародышевые и скорлуповые оболочки; он вполне приспособлен к жизни в воздушной среде. Amniota Характерные для анамний мезонефрические почки функционируют только у зародышей амниот. Во второй половине эмбрионального развития формируются метанефрические, или тазовые, почки , одновременно развиваются их протоки - мочеточники. У самок амниот редуцируются мезонефрические почки и вольфовы каналы; сохраняются выполняющие функцию яйцеводов мюллеровы каналы. У самцов сохраняется лишь часть мезонефрической почки, становящейся придатком семенника; вольфовы каналы выполняют функцию семяпроводов. В метанефрической почке, по сравнению с мезонефрической, почечные канальцы (нефроны) заметно усложняются. Выделение продуктов распада идет не только путем фильтрации плазмы из капилляров клубочков в просвет боуменовых капсул, но и секрецией железистыми клетками стенок почечных канальцев. Этот фильтрат - первичная моча, проходя по почечному канальцу, существенно изменяется, так как через его стенки идет обратное всасывание воды и абсорбция ряда нужных организму веществ - солей, органических молекул и т. п. Благодаря этому метанефрическая почка амниот не только служит практически единственным органом выделения, но активно участвует в водном и солевом обмене, обеспечивая экономию воды.  Вопросы 2-4 Выделительная и половая системы в целом выполняют разные функции. Однако их рассматривают в едином комплексе в связи с единством эмбрионального развития и первичной функциональной связью со вторичной полостью тела — целомом. В эмбриогенезе закладка мочеполовой системы — нефрогонотом — формируется в области ножки сомита в непосредственном контакте с целомом. Половые железы у всех хордовых животных располагаются в целоме. Продукты диссимиляции у всех целоми-ческих животных, в том числе и низших хордовых, также поступают в целом. Наиболее простой путь выведения во внешнюю среду как половых клеток, так и продуктов диссимиляции — через общий канал, начинающийся воронкой в целоме и заканчивающийся выделительной порой на покровах. Таковы взаимоотношения половых желез и выделительных каналов у многих беспозвоночных и, вероятно, у древних предков хордовых .  Взаимоотношения целома (1), половой железы (2) и общего выделительного канала (3)  Органами выделения позвоночных являются почки — парные компактные органы, структурная единица которых представлена нефроном. В наиболее примитивном виде это — воронка, открывающаяся в целом и соединенная с выделительным канальцем, который впадает в общий выводной проток — мочеточник. В филогенезе позвоночных почка прошла три этапа эволюции: предпочка — головная, или пронефрос; первичная почка—туловищная, или мезонефрос, и вторичная почка - тазовая, или метанефрос. Предпочка полностью развивается и функционирует как самостоятельный орган у личинок рыб и земноводных. Она находится на переднем конце тела, состоит из 2—12 нефронов, воронки которых открыты в целом, а выводные канальцы впадают в пронефрический канал, который соединен с клоакой. Предпочка имеет сегментарное строение. Продукты диссимиляции фильтруются в целом из кровеносных сосудов, которые поблизости от нефронов формируют клубочки .  Эволюция нефрона. А—предпочка; Б, В—первичная почка; Г—вторичная почка: 1—собирательная трубочка, 2—выделительный канадец, 3—нефростом, 4—целом, 5—капиллярный клубочек, 6—капсула, 7, 8—извитой канадец, 9—петля нефрона  У взрослых рыб и земноводных кзади от предпочек, в туловищных сегментах тела, формируются первичные почки, содержащие до нескольких сотен нефронов. В ходе онтогенеза нефроны увеличиваются в количестве за счет их почкования друг от друга с последующей дифференцировкой. Они вступают в связь с кровеносной системой, формируя капсулы почечных клубочков. Капсулы имеют вид двустенных чаш, в которых располагаются сосудистые клубочки, благодаря чему продукты диссимиляции могут поступать из крови непосредственно в нефрон. Некоторые нефроны первичной почки сохраняют связь с целомом через воронки, другие — утрачивают её. Выделительные канальцы удлиняются и в них осуществляется обратное всасывание в кровь воды, глюкозы и других веществ, в связи с чем концентрация продуктов диссимиляции в моче повышается. Однако воды с мочой теряется много, поэтому животные, обладающие такой почкой, могут обитать только в водной или влажной среде. Первичная почка сохраняет признаки метамерного строения. У пресмыкающихся и млекопитающих возникают вторичные почки. Они закладываются в тазовом отделе тела и содержат сотни тысяч нефронов наиболее совершенного строения. У новорожденного ребенка в почке их насчитывается около 1 млн. Они образуются за счет многократного ветвления развивающихся нефронов. Нефроны не имеют воронки и, таким образом, теряют полностью связь с целомом. Канадец нефрона удлиняется, теснее контактирует с кровеносной системой, а у млекопитающих дифференцируется на проксимальный и дистальный участки, между которыми появляется еще и так называемая петля Генле . Такое строение нефрона обеспечивает не только полноценную фильтрацию плазмы крови в капсуле, но и, что более важно, эффективное обратное всасывание в кровь воды, глюкозы, гормонов, солей и других необходимых организму веществ. В результате концентрация продуктов диссимиляции в моче, выделяемой вторичными почками, велика, а само ее количество — мало. У человека, например, за сутки в капсулах нефронов обеих почек фильтруется около 150 л плазмы крови, а мочи выделяется около 2 л. Это позволяет животным, обладающим вторичными почками, быть более независимыми от водной среды и заселять засушливые участки земли. У пресмыкающихся вторичные почки на протяжении всей жизни сохраняются на месте их первоначальной закладки — в тазовой области. В них прослеживаются черты первичного метамерного строения. Почки млекопитающих располагаются в поясничной области, и у большинства из них внешняя сегментация не выражена. В онтогенезе человека обнаруживается выраженная рекапитуляция в развитии почки: закладывание вначале про-, затем мезо-, а позже метанефроса. Последний развивается в тазовой области, а затем за счет различий в скоростях роста позвоночника, таза и органов брюшной полости перемещается в поясничную область. У пятинедельного зародыша можно обнаружить сосуществование предпочки, первичной, а также зачатков вторичной почки . На начальных этапах развития почка человека сегментирована. Позже ее поверхность сглаживается и метамерность сохраняется лишь во внутреннем строении в виде почечных пирамид. Пороки развития почек у человека, основанные на их филогенезе, многообразны. Сохранение мезонефроса и одностороннее отсутствие вторичной почки описаны пока только у мышей, хотя в принципе такая аномалия возможна и у человека. Относительно часто встречается сегментированная вторичная почка, имеющая один или даже несколько мочеточников; возможно и полное ее удвоение. Часто наблюдается тазовое расположение почки, связанное с нарушением ее перемещения на 2—4-м месяцах зародышевого развития .  Пятинедельный зародыш человека с тремя поколениями почек: Онтофилогенетически обусловленные пороки развития почек: 1—предпочка, 2—первичная почка, 3—вторичная почка 1—удвоение почки, 2—удвоенный мочеточник, 3—тазовая эктопия почки, 4—надпочечники  В эмбриогенезе всех позвоночных при развитии предпочки вдоль тела, от головного конца к клоаке, закладывается канал, по которому продукты диссимиляции из нефронов поступают во внешнюю среду. Это пронефрический канал. При развитии первичной почки этот канал либо расщепляется на два канала, идущих параллельно, либо второй канал образуется в продольном утолщении стенки первого. Один из них — вольфов — вступает в связь с нефронами первичной почки. Другой — мюллеров — срастается передним концом с одним из нефронов предпочки и образует яйцевод, открывающийся передним концом в целом широкой воронкой, а задним — впадающий в клоаку. Вне зависимости от пола у всех позвоночных обязательно формируются как вольфов, так и мюллеров каналы, однако судьба их различна как у разных полов, так и у представителей разных классов. У самок рыб и земноводных вольфов канал всегда выполняет функцию мочеточника, а мюллеров — яйцевода. У самцов мюллеров канал редуцируется и обе функции — половую и выделительную — выполняет вольфов канал. Семенные канальцы при этом впадают в почку, а сперматозоиды при оплодотворении поступают в воду вместе с мочой. У пресмыкающихся и млекопитающих большая часть вольфова канала не принимает участия в выведении мочи и только его наиболее каудальная часть в области впадения в клоаку образует выпячивание, становящееся мочеточником вторичной почки. Сам же вольфов канал у самцов выполняет функцию семяизвергательного канала. Мюллеров канал у них подвергается редукции. У самок вольфов канал редуцируется (за исключением его каудальной части, формирующей мочеточник), а мюллеров — становится яйцеводом. У плацентарных млекопитающих мюллеров канал дифференцируется на собственно яйцевод, матку и влагалище. Будучи парным образованием, как и все элементы половой системы, мюллеров канал сохраняет парность строения у яйцекладущих и частично у сумчатых млекопитающих, у которых имеется два влагалища, две матки и два яйцевода. В дальнейшей эволюции происходит срастание мюллеровых каналов с образованием одного влагалища и матки, которая может быть либо двойной, как у многих грызунов, либо двураздельной, как у хищных; либо двурогой, как у насекомоядных и китообразных, либо простой, как у приматов и человека. Соответственно дифференцировкам мюллерова канала самок у самцов пресмыкающихся и млекопитающих развиваются копулятивные органы. У большинства пресмыкающихся, а также у сумчатых млекопитающих они парные. У плацентарных с одним влагалищем копулятивный орган непарный, но в его развитии обнаруживается срастание парных зачатков. В эмбриогенезе человека закладываются парные вольфовы и мюллеровы каналы. Позже в зависимости от пола происходит их редукция. Рудимент мюллерова канала у мужчин располагается в предстательной железе и называется мужской маточкой — utriculus masculinus. Канальцы передней части первичной почки у них вступают в связь с семенниками и преобразуются в придаток семенника — эпидидимис. У плодов женского пола возможно нарушение редукции вольфовых каналов, которые располагаются по бокам от влагалища. Эта аномалия опасна возможностью образования кист и злокачественного перерождения. Распространенными пороками развития являются также различные формы удвоения матки (1 случай на 1000 перинатальных вскрытии). Они развиваются как результат нарушения срастания мюллеровых каналов. Нарушение срастания парных зачатков полового члена в эмбриогенезе человека может привести к формированию такого порока развития, как его удвоение . Вопрос 5. Основные закономерности в эволюции мочеполовой системы. Принципы преобразования выделительной системы: - Дифференциация и интеграция канальца нефрона на отделы, в связи с чем процесс фильтрации мочи и последующей ее концентрации протекают наиболее совершенно. - Мультифункциональность: главная функция выделительной системы – удаление из организма продуктов диссимиляции; другие функции – участие в поддержании гомеостаза (химического постоянства внутренней среды: водного баланса, ионного состава, осмотического равновесия); а у гомойотермных животных – участие в обеспечении постоянства температуры тела (вместе с др.системами). - Полимеризация – увеличение количества нефронов в тазовой почке млекопитающих по сравнению с их количеством в тазовой почке рептилий. - Гетеротропая субституция – смена предпочки на первичную и вторичную, каждая из которых закладывается на новом месте. Принципы эволюционных преобразований половой системы: - Расширение функций мюллерова канала у плацентарных млекопитающих вследствие его дифференцировки на яйцевод, матку и влагалище. - Дифференциация пронефрического канала на вольфов и мюллеров каналы. - Гетеротопия семенников через паховый канал в мошонку у человека. Вопрос 6. Основные аномалии развития мочеполовой системы у человека Сложность формирования почек делает возможность появления отклонений от нормального процесса. Аномалии развития почек бывают различными. «Опущение почки» - одна из почек может не подняться из области таза в поясничную область и остаться там, где закладывалась, т.е. в области таза. «Подковообразная почка» - при низком положении почек и срастании их нижними полюсами получается подковообразная почка. Образование общей почечной массы – нарушение, при котором обе почки могут оказаться по одну сторону от средней линии и срастись в общую почечную массу. Наличие третьей почки – число почек может быть больше или меньше нормального. Очень редко встречается третья почка, лежащая на позвоночном столб между двумя или ниже какой-либо из них. Арения – врожденное отсутствие обеих почек, часто сочетается с другими врожденными пороками. Дети нежизнеспособны. Агенезия почек – врожденное отсутствие одной из почек. Гипоплазия почек – врожденное уменьшение массы и объема почек, может быть одно- и двусторонним. При односторонней гипоплазии наблюдается гипертрофия второй нормальной почки. Поликистоз почек – двустороннее увеличение почек с формированием кист. Различают крупнокистозные и мелкокистозные почки. Крупнокистозные почки характеризуются образованием в корковом слое большого числа крупных кист с прозрачным содержимым, между кистами сохраняются участки нормальной почечной паренхимы. С такими почками больные могут доживать до 40-50 лет. Агенезия (отсутствие), атрезия (врожденное отсутствие или аномальное строение), стеноз (сужение просвета), эктопия (ненормальное расположение) устьев лоханок и мочеточников. Удвоение мочеточников – частичное расщепление мочеточника или полное – два мочеточника с двумя лоханками и двумя устьями в мочевом пузыре. Агенезия (отсутствие) мочевого пузыря. Полное или неполное удвоение мочевого пузыря – при удвоении мочевого пузыря продольная перегородка делит пузырь на две самостоятельные части. Каждая часть пузыря имеет либо самостоятельное сообщение с отдельным для каждой из них мочеиспускательным каналом (т.е. имеется двойная уретра), или обе половины пузыря открываются в одну уретру, либо открывается в уретру только одна половина пузыря. Расщепление мочеиспускательного канала – это нарушение может располагаться на его нижней (гипоспадия) или верхней (эписпадия) поверхности. Все пороки мочевыводящих путей ведут к нарушению оттока мочи и к появлению осложнений (гидронефроз, хронический пиелонефрит и др.). необходимо хирургическое вмешательство. Эписпадия – врожденная аномалия, при которой нарушенное отверстие уретры находится на верхней поверхности полового члена, встречается очень редко. |