сурдопедагогика ответ. Значение слуха в жизни человека

Скачать 0.58 Mb. Скачать 0.58 Mb.

|

|

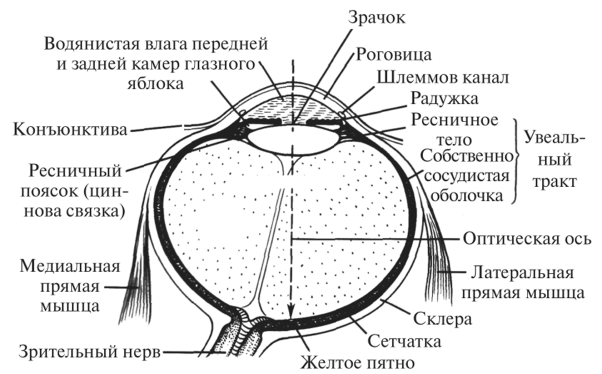

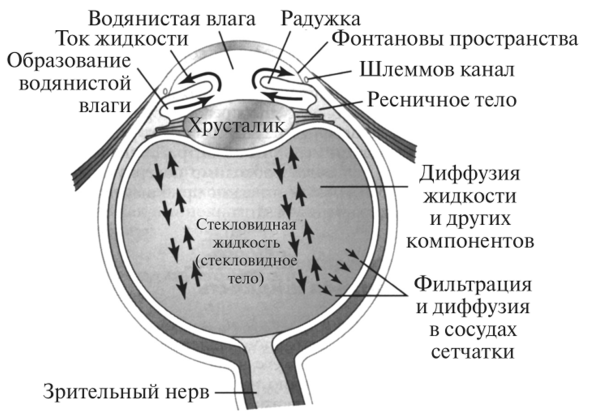

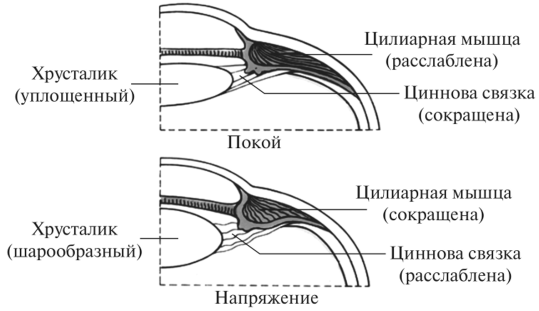

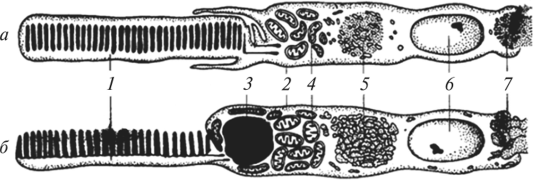

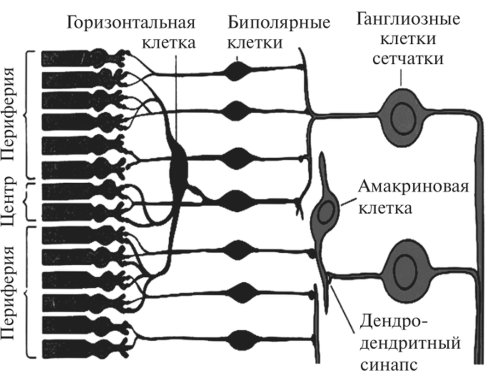

8. ЗРИТЕЛЬНАЯ СЕСОРНАЯ СИСТЕМА. Представляет собой совокупность различных структур, воспринимающих энергию видимого света, кодирующих световые раздражители в нервные импульсы и проводящих их в специализированные центры головного мозга для анализа и оценки окружающего мира, а также выполнения различных видов целенаправленной деятельности. С помощью зрения человек получает 90% всей поступающей в головной мозг информации. Строение органа зрения. Орган зрения включает глазное яблоко и вспомогательные органы глаза. Глазное яблоко имеет форму шара, у которого спереди имеется незначительная выпуклость. Она соответствует местоположению прозрачной его части — роговицы. Стенки глазного яблока образованы тремя оболочками: наружной — фиброзной, средней (сосудистой), внутренней (сетчатой). Оболочки, окружая друг друга, располагаются вокруг структур, составляющих ядро глазного яблока (рис. 7.2.8). Передняя прозрачная часть фиброзной оболочки называется роговицей, а остальная — склерой, или белочной оболочкой. Роговица выполняет оптическую и защитную функции. Склера состоит из соединительной ткани, которая придает форму глазному яблоку и служит местом крепления мышц глазного яблока. Сосудистая оболочка прилежит к внутренней поверхности склеры и состоит из трех частей: радужки, ресничного тела и собственно сосудистой оболочки. Радужка — передняя часть сосудистой оболочки, расположенная во фронтальной плоскости. Она видна через роговицу в виде диска с отверстием в центре (зрачком). В радужке находятся мышцы, которые изменяют просвет зрачка. Радужка представляет собой своеобразную диафрагму глаза, регулирующую ин-  Рис. 7.2.8. Строение глаза человека тенсивность светового потока, попадающего на сетчатку. За счет изменения отверстия зрачка количество входящего в глаз света может изменяться почти в 30 раз. Ресничное тело — утолщенная часть сосудистой оболочки, расположенная позади радужки. Она состоит из ресничных отростков и ресничной мышцы. Ресничные отростки продуцируют глазную жидкость (водянистую влагу), а ресничная мышца изменяет напряжение цинновой связки, окружающей хрусталик. Ресничная мышца обеспечивает изменение кривизны хрусталика для фокусировки изображения на сетчатку при взгляде вблизь или вдаль. Собственно сосудистая оболочка представлена сплетениями артерий и вен, расположенными в рыхлой соединительной ткани. Внутренняя оболочка (чувствительная) — сетчатка — плотно прилежит к внутренней поверхности сосудистой оболочки и содержит световоспринимающие рецепторы и слой пигментных клеток, ослабляющих действие света на фоторецепторы. Ядро глазного яблока включает водянистую влагу, хрусталик и стекловидное тело. Водянистая влага секретируется ресничными отростками и представляет собой свободно текущую жидкость (рис. 7.2.9). Она находится в камерах глаза перед хрусталиком. Водянистая влага обеспечивает прохождение света, а также питание роговицы и хрусталика. В норме водянистая влага непрерывно образуется и реабсорбируется. Баланс между ее притоком и оттоком по шлеммову каналу регулирует общий объем жидкости и внутриглазное давление. В норме внутриглазное давление поддерживается в диапазоне от 12 до 20 мм рт. ст.  Рис. 7.2.9. Формирование и отток жидкости в глазу [7] Хрусталик осуществляет аккомодацию глазного яблока, преломляя световые лучи с силой 20 диоптрий. Это составляет ‘/зот всей преломляющей силы глаза. С возрастом степень аккомодации хрусталика уменьшается: к 50 годам — до 2 диоптрий, а к 70 годам — до 0. Стекловидное тело представляет собой студенистую массу, скрепленную волокнистой сетью. Оно расположено между хрусталиком и сетчаткой. Вода и растворенные в ней вещества в стекловидном теле могут медленно диффундировать, но тока жидкости в этом образовании глазного яблока нет. К вспомогательным органам глаза относятся мышцы, обеспечивающие движения глазного яблока, а также слезный аппарат, оболочка и клетчатка, конъюнктива, веки и ресницы. Слезная железа расположена в верхнем боковом углу глазницы. Она выделяет слезу, содержащую бактерицидные вещества. Оболочка и жировая клетчатка, расположенные около заднего полюса глаза, обеспечивают беспрепятственное движение глазного яблока. Конъюнктива покрывает всю заднюю поверхностью верхнего и нижнего века, а также переднюю поверхность глазного яблока до роговицы. Веки — произвольно и непроизвольно смещаемые структуры, частично или полностью прикрывающие глазное яблоко спереди. Веки выполняют защитную функцию, обеспечивают равномерное распределение слезной жидкости по передней поверхности глаза. При мигании ресницы задерживают крупные частицы пыли, а брови способствуют отведению пота, образовавшегося на коже лобной части головы, от глазного яблока. Оптическая система глаза. На пути к сетчатке свет проходит через роговицу, хрусталик и стекловидное тело. Для построения изображения на сетчатке необходимо определить размеры предмета и расстояние от него до роговицы глаза. Ясное видение предмета происходит, если лучи от всех его точек сфокусированы на сетчатке глаза. При рассматривании далеко расположенных предметов их изображение всегда фокусируется на сетчатке, и они видны ясно (рис. 7.2.10). Изображение близко расположенных предметов на сетчатке получается расплывчатым, поэтому они видны неясно.  Рис. 7.2.10. Рефракция глаза и ее аномалии Приспособление глаза к ясному видению разноудаленных предметов называется аккомодацией. При аккомодации изменяются кривизна хрусталика и его преломляющая способность. В основе аккомодации лежит рефлекторное сокращение цилиарной (ресничной) мышцы, приводящее к изменению выпуклости хрусталика при нечетком изображении рассматриваемого предмета (рис. 7.2.11). Рефлекторный путь аккомодации начинается от рецепторов сетчатки глаза. Информация от них по зрительным нервам и чувствительным трактам поступает к парасимпатическим ядрам глазодвигательного нерва среднего мозга. От нейронов ядер возбуждение через нервный узел идет к цилиарным мышцам, вызывая их сокращение. Сокращение цилиарных мышц приводит к ослаблению тяги цин- новых связок хрусталика и он вследствие своей эластичности принимает более выпуклую форму. Для нормального глаза дальняя точка ясного видения лежит в бесконечности, поэтому глаз далекие предметы рассматривает без напряжения аккомодации, т.е. без сокращения ресничных мышц. Предметы, расположенные ближе 10 см, видятся человеку с нормальным зрением неясными даже при максимальном сокращении ресничных мышц, т.е. при максимальном аккомодационном усилии.  Рис. 7.2.11. Аккомодация глаза Зрачковый рефлекс характеризуется изменением диаметра зрачков. Отверстие в центре радужной оболочки — зрачок — пропускает центральные и отклоняет лучи света, поступающие с периферии. Это способствует четкости изображения предмета на сетчатке. Размер зрачка изменяется за счет сокращения мышц радужки. Реакция зрачка на освещенность носит адаптивный характер и регулирует уровень освещенности сетчатки. В темноте диаметр зрачка увеличивается (расширение зрачка), а на свету его диаметр уменьшается (сужение зрачка). Изменения диаметра зрачка происходят рефлек- торно и носят название зрачковый рефлекс (рис. 7.2.12. Зрачковый рефлексе^). Путь зрачкового рефлекса начинается от рецепторов сетчатки. При увеличении освещенности возбуждение по зрительным нервам и сенсорным трактам поступает к нейронам ядер глазодвигательного нерва, а далее через парасимпатический (цилиарный ганглий) — к радиальным мышцам радужной оболочки. Их сокращение приводит к сужению зрачка. При уменьшении освещенности возбуждение рецепторов сетчатки передается по зрительным нервам и трактам к нейронам симпатического цилиоспинального центра спинного мозга. Аксоны этих нейронов направляются в верхний шейный узел, а оттуда — к мышцам радужки, расширяющим зрачок. Расширение зрачка может возникать как проявление активации симпатической нервной системы (страх, ярость, боль). Рецепторный отдел зрительной сенсорной системы. Представлен фоторецепторами сетчатки — палочками и колбочками. В сетчатке глаза человека насчитывается около 6,5 млн колбочек и 120 млн палочек. Каждый фоторецептор состоит из чувствительного к свету наружного сегмента, содержащего зрительный пигмент, и внутреннего сегмента, в состав которого входят органеллы (ядро, митохондрии), участвующие в энергетических процессах фоторецепторной клетки (рис. 7.2.13).  Рис. 7.2.13. Строение палочки (а) и колбочки (6) сетчатки позвоночных: 1,2 — наружный и внутренний сегменты; 3 — масляная капля; 4 — эллипсоид (митохондрии); 5 — параболоид; 6 — ядро; 7 — синаптическая область В центре пересечения сетчатки с оптической осью глаза находится желтое пятно. Цвет пятна обусловлен высокой концентрацией каротиноидов. В нем имеется углубление — центральная ямка, которая содержит только колбочки. По направлению к периферии сетчатки число колбочек уменьшается, а количество палочек возрастает. Периферические зоны сетчатки содержат исключительно палочки. Колбочки функционируют в условиях яркой освещенности и воспринимают цвета. Палочки являются рецепторами, которые чувствительны к свету в условиях сумеречного зрения. Место выхода зрительного нерва из глазного яблока не содержит фоторецепторов Ослепое пятно), поэтому оно нечувствительно к свету. Фоторецепторы сетчатки человека и высших животных располагаются ближе к ее пигментному слою. Он препятствует отражению и рассеиванию светового потока, поглощает продукты деградации фоторецепторов и превращений зрительных пигментов, а также способствует обновлению рецепторного слоя сетчатки. Помимо рецепторов, в сетчатке глаза находятся афферентные нейроны проводникового отдела сенсорной системы, которые в совокупности с фоторецепторными клетками образуют сложную нервную сеть, участвующую в первичной обработке зрительной информации (рис. 7.2.14). По направлению к стекловидному телу от фоторецепторных клеток расположен слой биполярных нейронов, к которому изнутри примыкают ганглиозные нервные клетки. Фоторецепторы относятся к вторично-чувствующим, поэтому они образуют синапсы с биполярными клетками. Каждый биполярный нейрон связан со многими палочками и несколькими колбочками, а одна ганглиозная клетка — со многими биполярными  Рис. 7.2.14. Строение сетчатки глаза [4] клетками. Взаимодействие между соседними биполярными нейронами сетчатки и ганглиозными клетками обеспечивают горизонтальные и амакриновые клетки соответственно. Фотохимические процессы в сетчатке глаза. Рецепторные клетки сетчатки содержат светочувствительные пигменты (хромопротеиды), которые под влиянием света меняют изомерную форму — обесцвечиваются. В палочках на мембране наружных сегментов содержится родопсин, а в колбочках — иодопсин и другие пигменты. Зрительные пигменты состоят из ретиналя и гликопротеида (опсина). В темноте происходит ресинтез пигментов. При постоянном и равномерном освещении устанавливается динамическое равновесие между скоростью распада и ресинтеза зрительных пигментов. При адаптации к темноте равновесие сдвигается в сторону более высоких концентраций пигмента. Зрительные пигменты в фоторецепторах связаны с G-белком (трансдуцином). Действие света, например, на родопсин фоторецептора активирует трансдуцин, он активирует фосфодиэстеразу, которая снижает количество цГМФ, поддерживающего Na+-Ka- налы наружной мембраны в открытом состоянии. Натриевая проводимость мембраны фоторецептора снижается, и развивается гиперполяризация фоторецепторной клетки (рецепторный потенциал). Синаптические окончания фоторецепторных клеток сходятся (конвергируют) на биполярных нейронах сетчатки. Фоторецепторы центральной ямки связаны только с одной клеткой, тогда как в периферических отделах сетчатки происходит конвергенция множества фоторецепторов к одной биполярной клетке, что повышает вероятность обнаружения первичного сигнала. При действии света на сетчатку в биполярных клетках, также, как и в рецепторах, возникает локальное возбуждение, передающееся затем на ганглиозные клетки (рис. 7.2.15. Электрическая активность различных клеток сетчатки под действием светаС^У). В одних биполярных клетках в ответ на включение и выключение света возникает медленная длительная деполяризация, в других включение света вызывает гиперполяризацию, а выключение — деполяризацию. Это связано с наличием в биполярных клетках разных типов постсинаптических рецепторов: возбуждающих или тормозных. Проводниковый отдел зрительной сенсорной системы. Первыми сенсорными нейронами проводникового отдела зрительной системы являются ганглиозные клетки сетчатки. К ним подходят отростки биполярных клеток. Число отростков биполярных клеток, контактирующих с ганглиозными клетками, неодинаково: чем ближе ганглиозные клетки к центральной ямке, тем меньше биполярных клеток контактирует с одной клеткой. В желтом пятне число колбочек практически равно числу биполярных и ганглиозных клеток. С этим связывают высокую остроту зрения в центральных отделах сетчатки. На периферии сетчатки к одной ганглиозной клетке через биполярные клетки одномоментно поступают сигналы почти от 600 палочек. В результате суммации импульсов от множества палочек происходит более интенсивная стимуляция ганглиозных клеток, что повышает чувствительность периферических зон сетчатки к свету. Генерация импульсов в ганглиозных клетках происходит даже в полной темноте. В ответ на световой стимул ганглиозные клетки изменяют частоту генерации потенциалов действия. Реакция ганглиозной клетки зависит от освещенности ее рецептивного поля (рис. 7.2.16. Ответы ганглиозных клеток на раздражение рецепторных полей с оп-цен- тром и off-центромС^). Ганглиозные клетки реагируют на освещение центра их рецептивного поля двояко: возбуждением (клетки с оп-центром) или торможением (клетки с off-центром). Горизонтальные и амакриновые клетки осуществляют латеральное торможение между биполярными или ганглиозными клетками, регулируя величину рецептивных полей проводниковых нейронов. Аксоны ганглиозных клеток формируют зрительный нерв. По нему потенциалы действия от ганглиозных клеток поступают в головной мозг. В головном мозге волокна зрительного нерва образуют неполный перекрест, поэтому сетчатка одного глаза имеет проекцию на противоположной и той же сторонах в вышележащих структурах мозга (рис. 7.2.17).  Рис. 7.2.17. Специфический зрительный путь и корковые проекции Большая часть волокон в составе зрительных трактов поступает в подкорковые центры зрительной сенсорной системы, а оттуда в первичную проекционную зону затылочной области коры. Часть волокон направляется в ядра среднего мозга, в которых сосредоточены нейроны, ответственные за движение глазных яблок и изменение диаметра зрачка. Корковый отдел зрительной сенсорной системы. Локализуется в затылочной доле коры большого мозга (рис. 7.2.18. Корковый отдел зрительной сенсорной системьк?2)). В зрительной коре существуют функционально различные группы клеток: простые, сложные и сверхсложные. Простая клетка реагирует только на полоску света определенной ориентации в строго заданном месте ее рецептивного поля. Сложные нейроны реагируют на строго ориентированные стимулы, которые могут быть локализованы в разных областях рецептивного поля. Они участвуют в определении угла наклона или направления движения линии в поле зрения. Сверхсложные нейроны зрительной коры включаются при детектировании сложных признаков раздражителя, например пересекающихся линий и углов. Цветовое зрение. В восприятии цвета участвуют первичные и вторичные фоторецепторные механизмы. С помощью первичных механизмов происходит оценка спектральных характеристик света. Различение цветов осуществляют воспринимающие цвет фоторецепторы. Они избирательно реагируют на разные участки спектра. Вторичные (нервные) механизмы перекодируют первичную информацию о цвете, поступающую от фоторецепторов. Цветовое зрение связано с наличием в сетчатке глаза фоторецепторов трех видов — колбочек, раздельно воспринимающих красный, зеленый и сине-фиолетовый цвета. Каждый цвет воздействует на колбочки всех трех типов. Однако в зависимости от спектральных характеристик светового раздражителя интенсивность их возбуждения неодинаковая. Комбинации возбуждения различных колбочек суммируются зрительными нейронами, и в коре головного мозга формируют ощущение цветов и оттенков. Равномерное возбуждение всех трех типов рецепторов дает ощущение белого света. Правильное восприятие цвета имеет большое значение в повседневной жизни людей, а также для лиц, которые по роду своей профессии контактируют с цветовыми индикаторами (водители, машинисты, авиадиспетчеры, летчики и др.). Исследование цветового зрения проводят с помощью полихроматических таблиц Е.Б. Раб- кина. Острота зрения. Под остротой зрения понимают способность глаза воспринимать две светящиеся точки раздельно при минимальном расстоянии между ними. Нормальный глаз различает две точки раздельно под углом зрения в одну минуту. Для раздельного видения двух точек необходимо, чтобы между возбужденными колбочками находилась минимум одна невозбужденная колбочка. Диаметр колбочки равен 3 мкм. Для раздельного видения двух точек необходимо, чтобы расстояние между изображениями этих точек на сетчатке составляло не менее 4 мкм, т.е. величины изображения при угле зрения в одну минуту. Если угол зрения будет менее одной минуты, то две светящиеся точки сливаются в одну. Определение остроты зрения осуществляется с помощью буквенных или различного вида фигурных стандартных таблиц. Острота зрения выражается в относительных величинах. Поле зрения. Полем зрения называется пространство, видимое глазом при фиксации взгляда в одной точке. Если фиксировать взгляд на каком-либо предмете, то изображение попадает в область желтого пятна — зону наилучшего видения. Предметы, изображения которых проецируются на остальные места сетчатки, воспринимаются периферическим зрением. Различают цветовое (хроматическое) и бесцветное (ахроматическое) поля зрения. Ахроматическое поле зрения больше хроматического, так как оно обусловлено деятельностью палочек, расположенных преимущественно на периферии сетчатки. Для различных цветов поле зрения неодинаково, больше всех оно для желтого цвета, а самое узкое — для зеленого. Определяется поле зрения с помощью периметра. Восприятие пространства и величины предмета. Восприятие глубины пространства и оценка расстояния до объекта возможны как при зрении одним глазом (монокулярное зрение), так и двумя глазами (бинокулярное зрение). При бинокулярном зрении оценка расстояния гораздо точнее. В этом случае изображения предмета имеются на сетчатках обоих глаз, но у человека не возникает ощущения двух предметов, так как световые проекции от предмета попадают на соответственные, или идентичные, участки сетчатки, и в восприятии человека эти два изображения сливаются в одно. В этом легко убедиться, если надавить слегка на один глаз сбоку: изображение раздваивается, так как смещается проекция предмета на сетчатке. Если рассматривать разноудаленные предметы двумя глазами, их изображения попадают на неидентичные (диспаратные) участки сетчатки, смещенные относительно друг друга. Анализ этого смещения в зрительной коре головного мозга обеспечивает восприятие глубины пространства. При монокулярном зрении определенное значение в оценке близких расстояний имеет явление аккомодации. Чтобы оценить расстояние до предмета, важно также увеличение размера его проекции на сетчатке при приближении предмета к глазу. Размер предмета оценивается как функция двух переменных: размера изображения на сетчатке; расстояния предмета от глаза. Если расстояние до незнакомого предмета вследствие недостаточной его рельефности оценить трудно, то возможны ошибки и в определении размера предмета.. |