лек 3. Электроаналгезия

Скачать 235.98 Kb. Скачать 235.98 Kb.

|

|

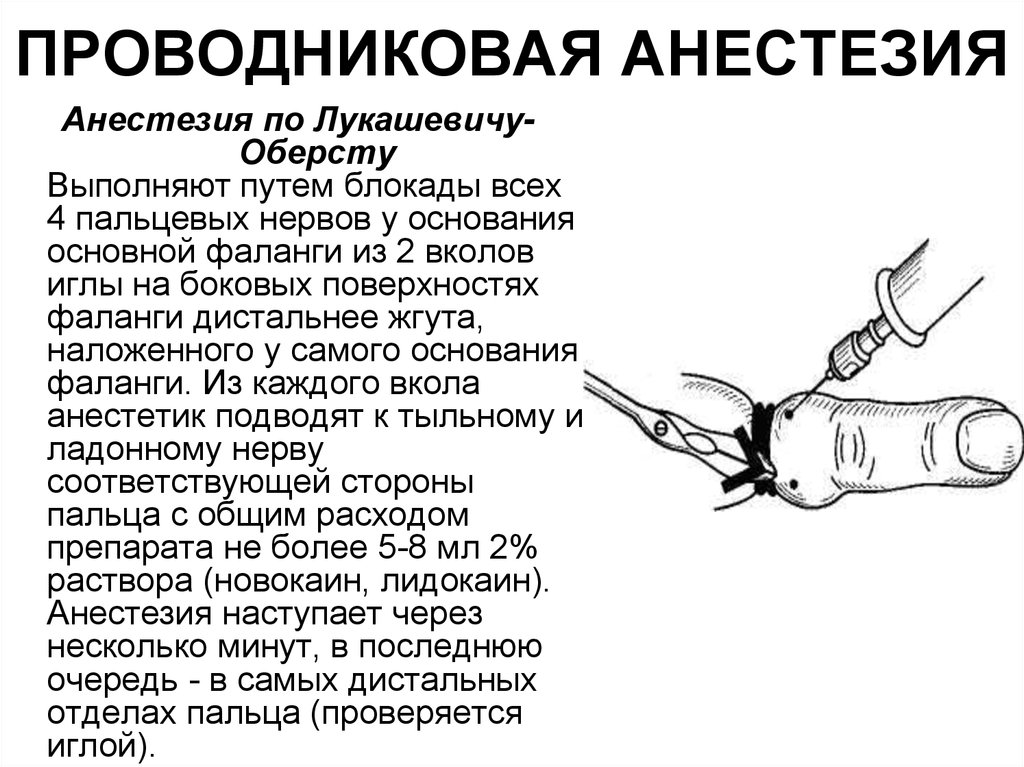

Местная анестезия - Наука, изучающая методы защиты организма от воздействия оперативной травмы, с помощью воздействия на периферические структуры нервной системы. При этом нервные волокна, проводящие болевые (ноцицептивные) импульсы, могут быть блокированы как непосредственно в области операции (терминальная, инфильтрационная анестезия), так и на пути к спинному мозгу – регионарная анестезия (проводниковая, эпидуральная и спинальная анестезия), на уровне корешков спинного мозга . Внутрикостная и внутривенная регионарная анестезия в настоящее время используются крайне редко. Эти два метода близки по своей сущности и способу выполнения. Возможно их применение при операциях на конечностях. На конечность накладывают жгут, а раствор анестетика вводят либо внутривенно, либо в кости с губчатой структурой (мыщелки бедра, плеча или большеберцовой кости, отдельные кости стопы или кисти). Для внутрикостного введения используют специальные иглы с мандреном. Блокаду болевых импульсов могут вызвать не только фармакологические вещества, но и физические факторы: Холод (поверхностное замораживание с использованием хлорэтила). Электроаналгезия. Электроакупунктура. Анестезия общая (синоним общее обезболивание) состояние, вызываемое с помощью фармакологических средств и характеризующееся потерей сознания, подавлением рефлекторных функций и реакций на внешние раздражители, что позволяет выполнять оперативные вмешательства без опасных последствий для организма и с полной амнезией периода операции. Термин «общая анестезия» более полно, чем термин «наркоз», отражает суть того состояния, которое должно быть достигнуто для безопасного выполнения хирургической операции. При этом главным является устранение реакции на болевые раздражители, а угнетение сознания имеет меньшее значение. Кроме того, понятие «общая анестезия» является более емким, поскольку включает и комбинированные методы Виды местной анестезии: а) поверхностная (терминальная), б) инфильтрационная, в) регионарная (проводниковая). стволовая, плексусная, внутрикостная, внутривенная, внутриартериальная, ганглионарная (зпидуральная и субарахноидальная анестезия), г) новокаиновые блокады. 1.Терминальная анестезия. Наиболее простой метод местной анестезии. При этом в настоящее время используются дикаин и Пиромекаин. Предназначены для некоторых операций на слизистых оболочках и проведение некоторых диагностических процедур, например в офтальмологии, оториноларингологии, при исследовании ЖКТ. Раствор анестетика наносят на слизистые путем смазывания, закапывания, и распыления. В последние годы при проведении терминальной анестезии предпочтение отдают менее токсичным и достаточно эффективным препаратам амидной группы, в частности лидокаину, тримекаину, используя при этом 5% 10% растворы. 2.Местная инфильтрационная анестезия.  Метод инфильтрационной анестезии, способом ползучего инфильтрата, с использованием 0,25% раствора новокаина или тримекаина, получил широкое распространение в хирургической практике, последние 60-70 лет. Этот способ был разработан в начале XX века. Особенностью его является то, что после анестезии кожи и подкожно жировой клетчатки анестетик вводят в большом количестве в соответствующие фасциальные пространства в области операции. Таким путем формируют тугой инфильтрат, который за счет высокого гидростатического давления в нем распространяется на значительном протяжении по межфасциальным каналам, омывая проходящие в них нервы и сосуды. Низкая концентрация раствора и удаление его по мере вытекания в рану, практически исключает опасность интоксикации, не смотря на большой объем препарата. Следует отметить, что инфильтрационная анестезия должна применяться в гнойной хирургии крайне осторожно (по строгим показаниям) в виду нарушений норм асептики!, а в онкологической практике, норм абластики! Использование низко концентрированных растворов анестетика применяют 0,25%-0,5% растворы новокаина или лидокаина, при этом во время анестезии безопасно использовать до 200-400 мл раствора (до 1 г. сухого вещества). Метод тугого инфильтрата. Для доступа анестетика ко всем рецепторам, необходимо инфильтрировать ткани, – образуя ползучий инфильтрат по ходу предстоящего разреза, таким образом, болезненным является только первое введение. Послойность, когда кожа под воздействием анестетика становится похожа на «лимонную корочку», затем препарат вводят в подкожно-жировую клетчатку, фасцию, мышцы и т. д. Важно учитывать, что фасция является препятствием для распространения анестетика. 3.Проводниковая анестезия или (региональная)  Проводниковой называют региональную, плексусную, эпидуральную и спинномозговую анестезию, достигаемую путем подведения местного анестетика к нервному сплетению. Региональная анестезия технически труднее инфильтрационной анестезии. Она требует точного знания анатомотопографического расположения нервного проводника и хороших практических навыков. Особенностью проводниковой анестезии является постепенное начало ее действия (в отличие от инфильтрационной), при этом в первую очередь достигается анестезия проксимальных отделов, а затем дистальных, что связано с особенностью строения нервных волокон. Основные анестетики для проводниковой анестезии: новокаин, лидокаин, тримекаин, бупивокаин. Используются небольшие их объемы, достаточно высокие концентрации (для новокаина и лидокаина тримекаин – 1-2% растворы, для бупивокаина 0,50,75%). Максимальная однократная доза для данных анестетиков с добавлением адреналина (1:200 000 и не более, во избежание некроза ткани) – 1000 мг, без адреналина – 600. Местный анестетик вводится обычно периневрально в определенных для каждого нервного ствола зонах. Эффективность и безопасность проводниковой анестезии во многом зависит от точности соблюдения общих правил ее выполнения и от знаний расположения нервных стволов. Следует избегать эндоневральных инъекций, так как это чревато развитием тяжелых невритов, а также внутрисосудистого введения (опасность общих токсических реакций). Большую роль в современной анестезиологии играют комбинированные способы обезболивания. Наиболее распространены следующие комбинации: 1. Регионарная проводниковая анестезия + внутривенная седативная терапия. (Седация) 1. Перидуральная анестезия + эндотрахиальный наркоз. 1.Влияние на центральную нервную систему: Фармакодинамический наркоз (эффект достигается действием фармакологических веществ). 2.По способу введения препаратов: Ингаляционный наркоз – введение препаратов осуществляется через дыхательные пути. В зависимости от способа введения газов различают масочный, эндотрахиальный ингаляционный наркоз. Неингаляционный наркоз – введение препаратов осуществляется не через дыхательные пути, а внутривенно (в подавляющем большинстве случаев) или внутримышечно. 3.По количеству используемых препаратов: Мононаркоз – использование одного наркотического средства. Смешанный наркоз – одновременное использование двух и более наркотических препаратов. Комбинированный наркоз – использование различных наркотических средств в зависимости от необходимости (миорелаксанты, анальгетики, ганглиоблокаторы). 4.По применению на разных этапах операции: Вводный – кратковременный , без фазы возбуждения, используется с целью сокращения времени засыпания и с целью экономии наркотического вещества. Поддерживающий (основной) -применяется на протяжении всей операции. Базисный - поверхностный при котором вводят препараты, уменьшающие расход основного средства. Виды и методы общей анестезии. На сегодняшний день существуют следующие виды общей анестезии. 1. Ингаляционный (при вдыхании через лицевую маску), (эндотрахиальный с применением мышечных релаксантов или нет); 2. Неингаляционный - внутривенный (через внутривенный катетер); 3. Комбинированный. Под общей анестезией следует подразумевать целенаправленные мероприятия медикаментозного или аппаратного воздействия, направленные на предупреждение или ослабление тех или иных общих патофизиологических реакций, вызываемых операционной травмой или хирургическим заболеванием. Масочный или ингаляционный вид общей анестезии – наиболее распространенный вид анестезии. Она достигается введением в организм газообразных наркотических веществ. Собственно ингаляционным можно назвать только тот метод, когда больной вдыхает средства при сохранении спонтанного (самостоятельного) дыхания. Поступление ингаляционных анестетиков в кровь их распределение в тканях зависит от состояния легких и от кровообращения в целом. При этом принято различать две фазы легочную и циркуляторную. Особое значение имеет свойство анестетика растворяться в крови. От коэффициента растворимости зависят время введения в анестезию и скорость пробуждения. Как видно из статистических данных, самый низкий коэффициент растворимости у циклопропана и закиси азота, по этому они в минимальном количестве поглощаются кровью и быстро дают наркотический эффект, пробуждение также наступает быстро. Анестетики с высоким коэффициентом растворимости (метоксифлюран, диэтиловый эфир, хлороформ и др.) медленно насыщают ткани организма и поэтому вызывают продолжительную индукцию с увеличением периода пробуждения. Особенности техники масочной общей анестезии и клиническое течение во многом определяются фармакодинамикой применяемых средств. Ингаляционные анестетики в зависимости от физического состояния разделяют на две группы – жидкие и газообразные. В эту группу входят эфир, хлороформ, фторотан, метоксифлуран, этран, трихлорэтилен. Эндотрахеальный метод общей анестезии. Требованиям современной многокомпонентной анестезии наиболее отвечает эндотрахеальный метод. Впервые эндотрахеальный метод анестезии эфиром применил в эксперименте в 1847 г. Н. И. Пирогов. Первый ларингоскоп для облегчения интубации трахеи и ларингологической практики изобрел в 1855 г. М. Гарсиа. В настоящее время эндотрахеальный метод анестезии является основным в большинстве разделов хирургии. Широкое распространение эндотрахеальной общей анестезии связано со следующими ее преимуществами: 1. Обеспечение свободной проходимости дыхательных путей независимо от операционного положения больного, возможностью систематической аспирации слизистого отделяемого бронхов и патологического секрета из дыхательных путей, надежной изоляцией желудочно-кишечного тракта больного от дыхательных путей, что предупреждает в ходе анестезии и операции аспирацию с развитием тяжелых повреждений дыхательных путей агрессивным желудочным содержимым (синдром Мендельсона) 2. Оптимальными условиями для проведения ИВЛ, уменьшением мертвого пространства, что обеспечивает при стабильной гемодинамике адекватный газообмен, транспорт кислорода и его утилизацию органами и тканями больного. 3. Применение мышечных релаксантов, позволяющим оперировать больного в условиях полного обездвиживания и поверхностной анестезии, что в большинстве случаев исключает токсический эффект некоторых анестетиков. К недостаткам эндотрахеального метода можно отнести его относительную сложность. Мышечные релаксанты (курареподобные вещества). Применяют, для расслабления мускулатуры при наркозе, что позволяет уменьшить дозу анестетика и глубину анестезии, для проведения ИВЛ, для снятия судорожного состояния (гипертонуса) и пр. Следует помнить о том, что введение миорелоксантов обязательно ведет к прекращению работы дыхательной мускулатуры и прекращению самостоятельного (спонтанного) дыхания, что требует проведения ИВЛ!!! Исследования физиологии нервно-мышечной проводимости и фармакологии нервно-мышечных блокаторов в последнее десятилетие показали, что воздействие идет двумя путями (блокада концевой пластинки холинорецепторов вследствие связывания их мышечными релаксантами деполяризующего действия Франсуа Ж. И др., 1984), релаксантами однофазного действия (тубокурарин, панкуроний и др.). Применение миорелоксантов двухфазного действия (происходит стойкая антидеполяризация потенциала клеточных мембран двигательного нерва, препарат дитилин и листенон, миорелаксин и др.). Препараты обладают длительным действием (до 30-40 мин). Антагонистом этой группы является прозерин. Неингаляционные (внутривенные) методы общей анестезии. Традиционно под другими способами принято понимать внутривенный (наиболее распространенный), а также ректальный, внутримышечный, и пероральный. Успешно применяют в настоящее время не медикаментозные электростимуляционные методы анестезии – центральная электростимуляционная анестезия, электроиглоанальгезия (регионарная), атаралгезия, центральная анальгезия, нейролептанальгезия. Эта тенденция обусловлена как практическими соображениями (снижение токсичности наркоза для больных и персонала операционных), так и важной теоритической предпосылкой – достижением эффективной и безопасной для больного общей анестезии путем сочетанного применения различных ее компонентов с избирательным действием. Есть основание предполагать, что в ближайшие годы перечисленные группы средств пополнятся новыми препаратами. Среди существующих средств, барбитураты наиболее прочно сохраняют свое место в практической анестезиологии, классическими представителями являются – тиопентал-натрия (пентотал), гексенал (натрия эвипан), используют для вводной и общей анестезии, эндоскопических исследованиях. Небарбитуратовый анестетик ультракороткого действия (Пропанидид, сомбревин, применяется с1964 г.). Натрия оксибутерат (ГОМК), используется внутривенно, внутримышечно, ректально, внутрь, в моноанестезии в терапевтической практике. Препараты, использующиеся для местной и общей анестезии. Препараты, использующиеся для местной анестезии. Механизм действия местных анестетиков заключается в следующем: обладая липоидотропностью, молекулы анестетика сосредоточиваются в мембранах нервных волокон, при этом они блокируют функцию натриевых каналов, препятствуя распространению потенциала действия. В зависимости от химической структуры местные анестетики делят на две группы: сложные эфиры аминокислот с аминоспиртами (кокаин, дикаин, новокаин). амиды ксилидинового рода (лидокаи, тримекаин, пиромекаин). Препараты использующиеся в общей анестезии. Эфир (диэтиловый эфир) - относится к алифатическому ряду. Представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость с точкой кипения 35ºС. Под влиянием света и воздуха разлагается на токсические альдегиды и пероксиды, поэтому должен храниться в посуде из темного стекла плотно закрытым. Легко воспламеняется, пары его взрывоопасны. Эфир имеет высокую наркотическую и терапевтическую активность, при концентрации 0,2-0,4 г/л развивается стадия анальгезии, а при 1,8-2 г/л наступает передозировка. Он оказывает стимулирующее влияние на симпатикоадреналовую систему, уменьшает минутный объем сердца, повышает артериальное давление, раздражает слизистые и этим самым повышает секрецию слюнных желез. Раздражает слизистую желудка, может вызвать тошноту, рвоту в послеоперационном периоде, способствует развитию пареза и при этом снижается функция печени. |