|

Аварийные инструменты. 1. Аварии в бурении, причины и ликвидация 4 Ловильный инструмент 9

СОДЕРЖАНИЕ

Ведение 3 1. Аварии в бурении, причины и ликвидация 4 2. Ловильный инструмент 9 2.1. Ловители с промывкой 9 2.2. Метчики. 11 2.3. Центрирующие приспособление к универсальным метчикам 13 2.4. Труболовки 14 2.5. Колокола 17 2.6. Овершот 18 2.7. Печати 19 2.8. Ерши 21 3. Устройства для ликвидации прихватов 23 3.1. Ясс ударно-вибрационный 23 3.2. Фрезеры 25 3.3. Труборезки 27 Заключение 28 Список использованных источников 29

Ведение

Аварийный инструмент – это отдельная категория инструмента, применяемого в ходе бурения и эксплуатации скважин в случаях возникновения аварийных ситуаций.

Под аварийной ситуацией в бурении понимается ситуация выхода из строя или повреждения оборудования, устройств и сооружений, а также любое происшествие, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье персонала, а также сам производственный процесс. Аварийный инструмент в бурении – это набор оборудования, которое позволяет предотвратить возможные негативные последствия и ликвидировать аварийную ситуацию. При этом важно соблюдение норм и технологий ликвидации, что требует привлечения к работам специалистов, обладающих необходимым уровнем знаний и навыков.

Основной категорией аварийного инструмента является ловильный инструмент. Все устройства данного типа предназначены для извлечения из скважины различных элементов буровой колонны, а также посторонних предметов. Ловильный инструмент делится на два основных типа: основной и вспомогательный. Первый тип предназначен непосредственно для извлечения объектов из скважины, второй – помогает идентифицировать проблему и определить условия выполнения работ.

Авария в скважине — это чрезвычайное происшествие. Для исключения различного рода дополнительных осложнений в скважине, аварийные работы должны производиться технически-подготовленным персоналом с очень тщательной подборкой необходимого аварийного инструмента. Необходимо учитывать, что в случае исользования несоответствующего аварийного инструмента, это может привести к усложнению текущей аварии, и соответственно временным и финансовым потерям.

1. Аварии в бурении, причины и ликвидация

Авариями в процессе бурения называют поломки и оставление в скважине частей колонн бурильных и обсадных труб, долот, забойных двигателей, потерю подвижности (прихват) колонны труб, спущенной в скважину, падение в скважину посторонних металлических предметов. Аварии происходят главным образом в результате несоблюдения утвержденного режима бурения, неисправности бурового оборудования и бурильного инструмента и недостаточной квалификации или халатности членов буровой бригады.

Основными видами аварий являются: прихваты, поломка в скважине долот и турбобуров, поломка и отвинчивание бурильных труб и падение бурильного инструмента и других предметов в скважину.

В основном прихваты бурильных и обсадных колонн происходят по следующим причинам.

1. Вследствие перепада давлений в скважине в проницаемых пластах и непосредственного контакта некоторой части бурильных и обсадных колонн со стенками скважины в течение определенного времени.

2. При резком изменении гидравлического давления в скважине в результате выброса, водопроявления или поглощения бурового раствора.

3. Вследствие нарушения целостности ствола скважины, вызванного обвалом, вытеканием пород или же сужением ствола.

4. При образовании сальников на долоте в процессе бурения или во время спуска и подъема бурильного инструмента.

5. Вследствие заклинивания бурильной и обсадной колонн в желобах, заклинивания бурильного инструмента из-за попадания в скважину посторонних предметов, заклинивания нового долота в суженной части ствола из-за сработки по диаметру предыдущего долота.

6. В результате оседания частиц выбуренной породы или твердой фазы глинистого раствора при прекращении циркуляции бурового раствора.

7. При неполной циркуляции бурового раствора через долото за счет пропусков в соединениях бурильной колонны.

8. При преждевременном схватывании цементного раствора в кольцевом пространстве при установке цементных мостов.

9. При отключении электроэнергии или выходе из строя подъемных двигателей буровой установки.

Для предупреждения прихватов необходимо:

1) применять высококачественные глинистые растворы, дающие тонкие плотные корки на стенках скважин, снижать липкость глинистого раствора, вводить смазывающие добавки;

2) обеспечивать максимально возможную скорость восходящего потока глинистого раствора; перед подъемом бурильной колонны промывка скважин должна производиться до полного удаления выбуренной породы и приведения параметров глинистого раствора в соответствие с указанными в ГТН;

3) обеспечивать полную очистку глинистого раствора от обломков выбуренной породы;

4) утяжелять глинистый раствор при вращении бурильной колонны;

5) следить в глубоких скважинах за температурой восходящего глинистого раствора, так как резкое снижение ее свидетельствует о появлении разрыва резьбовых соединений в колонне бурильных труб выше долота;

6) при вынужденных остановках необходимо:

а) через каждые 3 - 5 мин расхаживать бурильную колонну и проворачивать ее ротором;

б) при отсутствии электроэнергии подключить аварийный дизель-генератор и бурильную колонну периодически расхаживать; при его отсутствии бурильный инструмент следует разгрузить примерно на вес, соответствующий той части колонны труб, которая находится в необсаженном интервале ствола, и прекратить промывку, периодически возобновляя ее при длительной остановке;

7) для предотвращения прихвата бурильной колонны при использовании утяжеленного глинистого раствора следует систематически применять профилактические добавки: нефть (10 - 15%), графит (не более 0,8%), поверхностно-активные вещества (например, сульфонол в виде 1 - 3%-ного водного раствора, смазочные добавки СМАД-1 (до 3%) и СГ (до 2%).

Место прихвата определяют при помощи прихватоопределителя. Работа прихватоопределителя основана на свойстве ферромагнитных материалов, размагничивающихся при деформации предварительно намагниченных участков.

Ликвидация прихватов. В практике бурения применяется ряд методов ликвидации прихватов бурильных и обсадных колонн. Затяжки и небольшие прихваты обычно ликвидируются расхаживанием (многократно чередующееся опускание и поднимание колонны) и проворачиванием ротором бурильной колонны. Усилие, которое прикладывается к трубам во время расхаживания, может намного превышать собственный вес колонны и лимитируется прочностью труб и талевой системы. Поэтому перед расхаживанием должно быть тщательно проверено состояние вышки, талевой системы, лебедки и их прочность, а также состояние индикатора веса. Если расхаживанием не удается ликвидировать прихват, то дальнейшие работы будут зависеть от вида прихвата. Так, прихваты, происшедшие под действием перепада давления, как правило, ликвидируют жидкостными ваннами (нефтяными, водяными, кислотными и щелочными).

Поломка долот вызывается спуском дефектных долот при отсутствии надлежащей проверки их, чрезмерными нагрузками на долото и передержкой долот на забое. Заклинивание шарошек возникает вследствие прекращения вращения шарошек на забое скважины, т. е. происходит прихват их на осях. Основные признаки поломки долота во время бурения - прекращение углубления скважины и сильная вибрация бурильной колонны. Чаще всего происходит поломка подшипников шарошек колонковых и трехшарошечных долот. При этом забойный двигатель перестает принимать нагрузку, а при роторном бурении бурильная колонна начинает заклиниваться. Поломку долота при проработке ствола скважины очень трудно обнаружить до подъема бурильной колонны. Поэтому необходимо особенно тщательно проверять долота, применяемые для проработки, и ограничивать время их работы.

Для предотвращения аварий с турбобурами надо проверять крепление гайки, переводника, ниппеля и вращение вала у каждого турбобура; такая проверка турбобура, поступившего с завода-изготовителя, производится на базе бурового предприятия, а турбобура, поступившего из ремонта, - на буровой. Перед спуском в скважину нового турбобура или турбобура, поступившего из ремонта, необходимо проверять плавность его запуска при подаче насосов, соответствующей нормальному режиму его работы, осевой люфт вала, перепад давления, герметичность резьбовых соединений и отсутствие биения вала. Все данные нужно заносить в журнал.

Аварии с бурильными трубами часто бывают при роторном бурении скважин. Одна из основных причин этих аварий - совокупность всех напряжений, возникающих в трубах. Наибольшее число аварий с бурильными трубами при бурении гидравлическими забойными двигателями связано с размывом резьб промывочной жидкостью.

Основными мерами предупреждения аварий с бурильными трубами являются:

1) организация учета и отработка бурильных труб в строгом соответствии с инструкцией;

2) технически правильный монтаж труб и замков, обеспечиваемый предварительным осмотром и обмером их, калибровкой резьбы гладкими и резьбовыми калибрами, подбором замков к трубам по натягу и принудительным закреплением замка в горячем состоянии;

3) организация обязательной профилактической проверки всех труб после окончания бурения скважины путем наружного осмотра, проверки основных размеров и гидравлического испытания;

4) обязательное крепление всех замковых соединений машинными ключами при наращивании и спуске колонны при турбинном бурении;

5) использование предохранительных колпаков или колец, навинчиваемых на резьбу замков;

6) бесперебойное снабжение буровых специальными смазками.

Падение бурильной колонны в скважину, являющееся одним из самых тяжелых видов аварии, происходит вследствие толчков и ударов бурильной колонны о выступы на стенках скважины, открытия элеватора при случайных задержках бурильной колонны во время спуска, резкой посадки нагруженного элеватора на ротор при неисправности тормоза лебедки и при обрыве талевого каната и падении талевого блока на ротор. Для предотвращения открытия элеватора при спуске бурильной колонны бурильщикам необходимо хорошо знать состояние ствола скважины, наличие в ней уступов и при приближении к ним замедлять спуск.

Плашка и цепи механических ключей, звенья роторной цепи, болты, гайки и другие детали - таков неполный перечень мелких предметов, падающих на забой скважины. Падение их происходит во время спуско-подъемных операций и объясняется использованием неисправного инструмента. Иногда после подъема бурильной колонны начинают производить работы над открытым устьем скважины, и это приводит к тому, что на забой скважины падают долота, кувалды и другие предметы. Надо всегда помнить, что над открытой скважиной категорически запрещается проводить какие-либо работы. После того как из скважины извлечен инструмент, ее устье следует немедленно закрыть специальной крышкой.

2. Ловильный инструмент

На инструментальной площадке предприятия рекомендуется иметь полный набор ловильного инструмента для возможного применения в случае возникновения аварии, а именно: колокола и метчики гладкие и нарезные, трубоголовки, ловители, фрезеры, механизмы для ликвидации прихватов, устройства для удаления металлических предметов, труборезы, печати, ловильные удочки и ерши, гидравлические домкраты, гидроотклонители, испытатели пластов для ликвидации прихватов, устройства для завода извлекаемых предметов в ловильный инструмент, отклонители, универсальное вырезающее устройство. Все они должны быть комплектными и иметь соответствующую техническую документацию. Кроме того, для оперативной установки ванн желательно иметь аварийный запас 25-30 м3 нефти и 1 т ПАВ.

2.1. Ловители с промывкой

Ловитель с промывкой служит для ловли оставшегося в скважине бурильного инструмента (колонны бурильных труб) за трубу или замок с одновременной промывкой скважины через захваченный инструмент. Он относится к категории ловильных инструментов освобождающегося типа, что является одним из важнейших его достоинств. При помощи его можно извлекать оставшийся в скважине инструмент вне зависимости от того, оканчивается ли инструмент голой трубой или замком, косым изломом или прямым, замком или замковой муфтой. Единственным препятствием для спуска ловителя в скважину является сильно разорванный конец тела трубы со сложными контурами излома. Кроме того, следует иметь в виду, что даже если ловителем не удается поднять инструмент, ошибку легче поправить, так как его можно легко освободить.

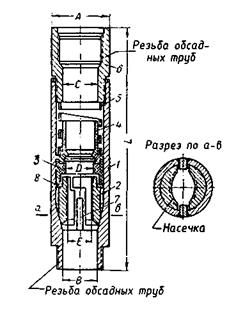

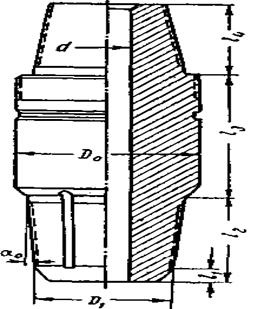

Там, где разрез скважины представлен необваливающимися породами (нет прихватов и других осложнений), т.е. где не ожидаются высокие давления при продавке промывочной жидкости и отпадает необходимость в расхаживании и вращении инструмента, применение ловителя вместо колокола или метчика более целесообразно и экономически выгодно. На рис. 1 показан ловитель в разрезе.

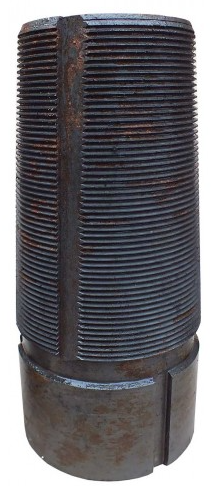

Рисунок 1 - Ловитель.

1-корпус; 2-двух плашек с насечкой; 3- резиновая манжета; 4-нажимная втулка;5- плоская пружина; 6-верхний переводник; 7-Шпонки; 8-нажимная шайба.

Сборка ловителя производится в следующем порядке. В корпус, нижняя внутренняя часть которого имеет коническую форму, вставляют две плашки, внешняя часть которых расточена на конус, а внутренняя цилиндрическая имеет левую резьбу. Благодаря шпонкам, вваренным в корпус ловителя, плашки удерживаются от проворачивания и могут перемещаться только в вертикальном положении. На плашки устанавливают металлическое кольцо, которое при работе обеспечивает центричное расположение их. Затем вставляют резиновую манжету, верхняя часть которой имеет кольцевую выточку для установки нажимной втулки. Нижней частью она упирается в металлическое кольцо. За манжетой вставляют нажимную втулку со спиральной плоской пружиной. После посадки указанных деталей, ловителя в корпус, в верхнюю резьбу его ввинчивают переводник, который в свою очередь торцом сжимает плоскую спиральную пружину.

В зависимости от диаметров захватываемых труб выбирают размер ловителя, тип плашек и манжету, а также диаметр воронки.

Перед спуском в скважину ловителя проверить соответствие воронки под диаметр скважины, плашек и резиновой манжеты. Собранный ловитель присоединяют к бурильной колонне, опускают в скважину. Причем предварительно замеряют расстояние от торца воронки до плашек и проверяют соответствие размеров ловителя размерам эскиза.

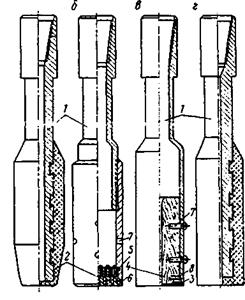

2.2. Метчики.

Метчики подразделяются на универсальные и специальные. Метчики выпускаются четырех типов:

— типа МСЗ (специальные), предназначенные для захвата бурильных труб путем ввинчивания в резьбу замка;

— типа МЭС (специальные), предназначенные для захвата НКТ путем ввинчивания в резьбу муфты;

— типа МБУ (универсальные), предназначенные для захвата бурильных труб путем врезания в гладкую внутреннюю поверхность труб;

— типа МЭУ (универсальные), предназначенные для захвата НКТ путем врезания в гладкую внутреннюю поверхность труб.

Метчики каждого типа и размера изготавливают как с правой, так и с левой резьбой. Метчики с правой резьбой применяют при ловле бурильными трубами с правой резьбой, а метчики с левой резьбой -при ловле трубами с левой резьбой. Метчики с правой резьбой применяют для извлечения оставшейся в скважине колонны целиком, а метчики с левой резьбой - для отвинчивания и извлечения оставшейся в скважине колонны труб по частям.

Применять метчики рекомендуется в тех случаях, когда в ходе ликвидации аварии требуются большие крутящие моменты и расхаживание инструмента. Такие случаи бывают, когда инструмент прихвачен или в результате полета сильно погнут. Метчик имеет форму усеченного конуса, которая удобна для врезания в детали замка или утолщенной части трубы. Материалом для изготовления метчиков служит легированная конструкционная сталь Г2ХН2, 18Х1Т. На теле метчика имеется 4-5 продольных канавок для сбора стружки.

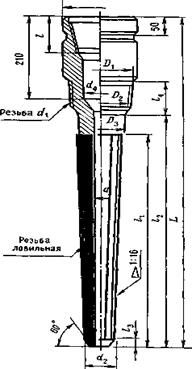

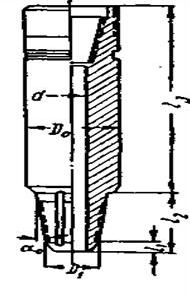

Метчик универсальный.

Универсальными метчиками ловильные работы производят в том случае, когда колонна бурильных труб, оставленных в скважине, оканчивается замковым элементом (ниппелем или муфтой) или утолщенной частью трубы.

При значительной разнице между диаметрами скважины и метчика (когда метчик может пройти рядом с верхним концом находящихся в скважине труб) для универсальных метчиков изготовляют центрирующие приспособления. При помощи их облегчается ввод метчика в верхний конец оставшейся в скважине колонны бурильных труб.

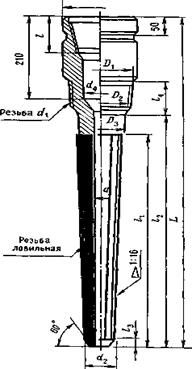

Метчик универсальный показаны на рис.2.

Рисунок 2 - Метчик универсальный.

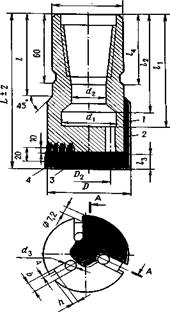

Метчики специальные (КАЛИБРЫ).

Специальными метчиками ловят трубы только за муфтовую резьбу замка (трубную или замковую). Выбор специального метчика при ликвидации аварии производится в зависимости от вида резьбы инструмента (трубной или замковой), находящегося в скважине, и от ее состояния, которое определяют по последнему резьбовому соединению (аварийному) после извлечения бурильных труб. Метчики специальные показаны на рис. 3

Рисунок 3 - Метчики специальные

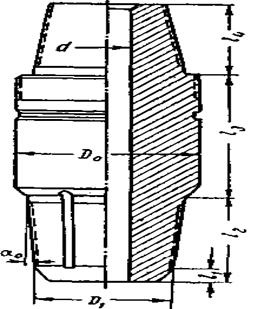

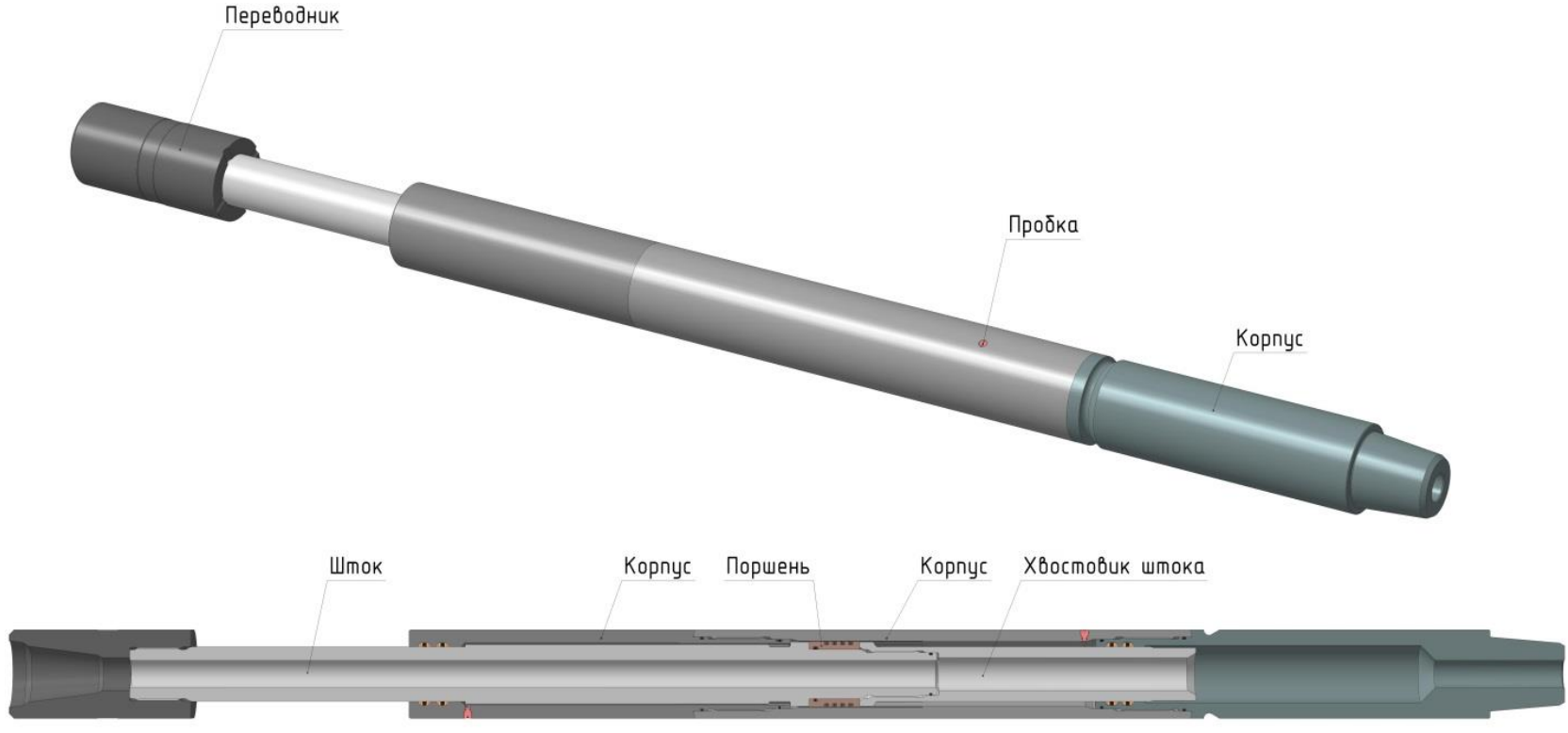

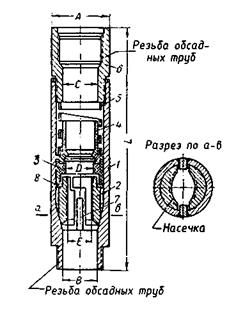

2.3. Центрирующие приспособление к универсальным метчикам

Центрирующее приспособление состоит из головки, муфты обсадной трубы, направления, воронки, упорного кольца и прокладки из оцинкованного кровельного железа. Все эти детали поставляются изготовителем в собранном виде. Дополнительно к сборке прилагается пять прокладок. Общий вид центрирующего приспособления в сборе показан на рис.4.

Между головкой и муфтой при сборке устанавливают прокладки из кровельного оцинкованного железа и упорное кольцо из листовой стали толщиной 4-5 мм. Они облегчают разборку центрирующего приспособления.

Рисунок 4 - Центрирующее приспособление в сборе

1- головка; 2- прокладка; 3- упорное кольцо; 4- муфта обсадной трубы; 5- направление; 6- метчик; 7- воронка

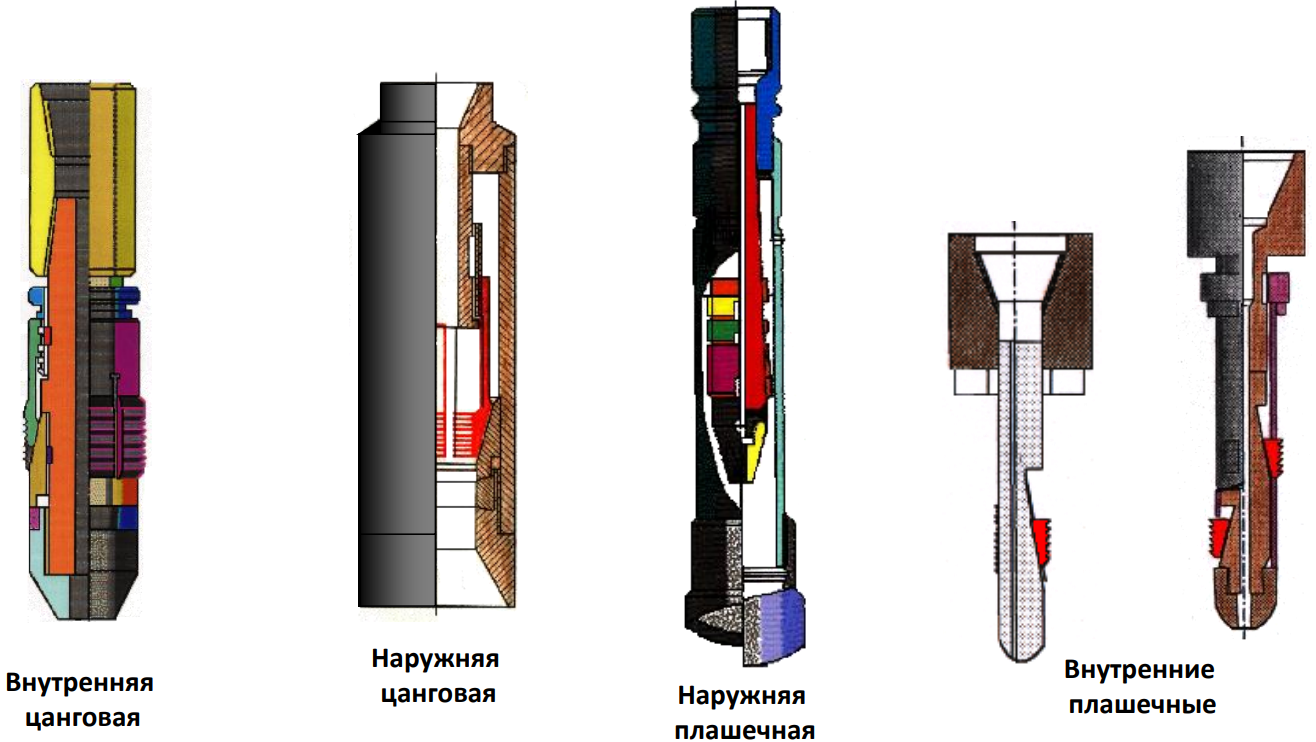

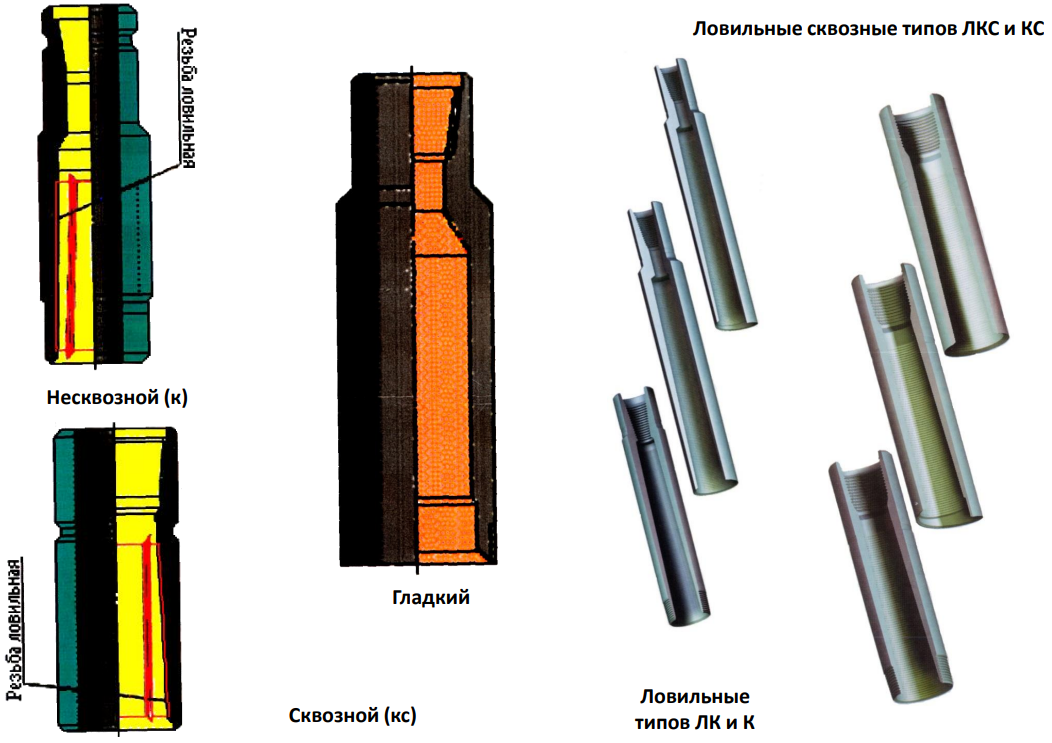

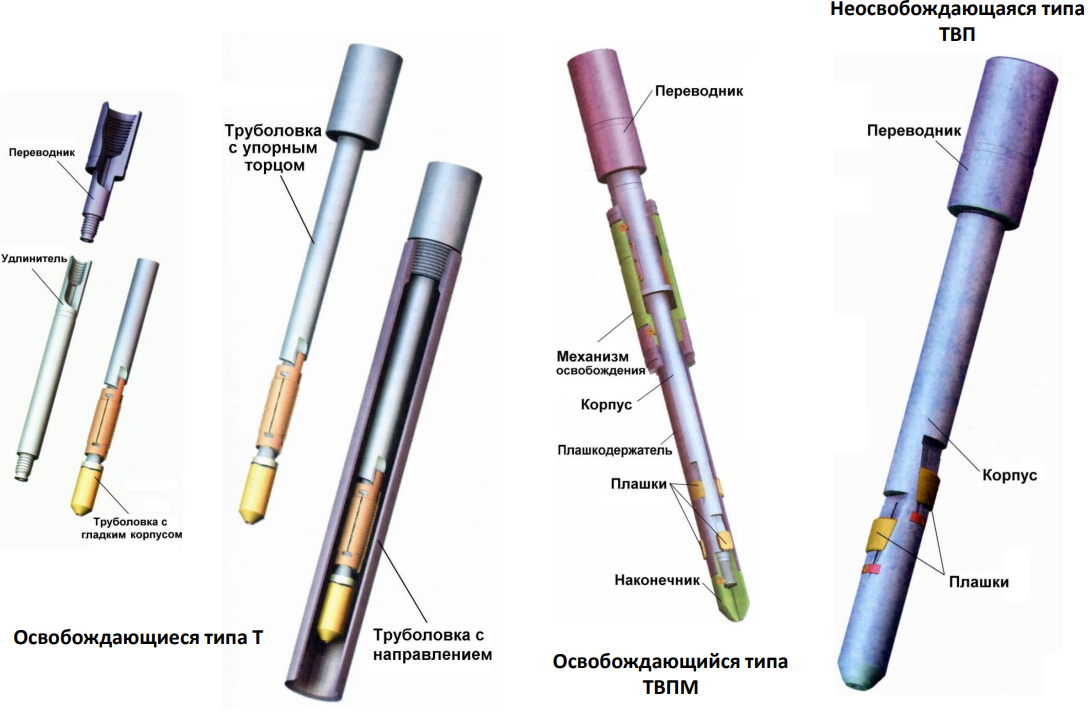

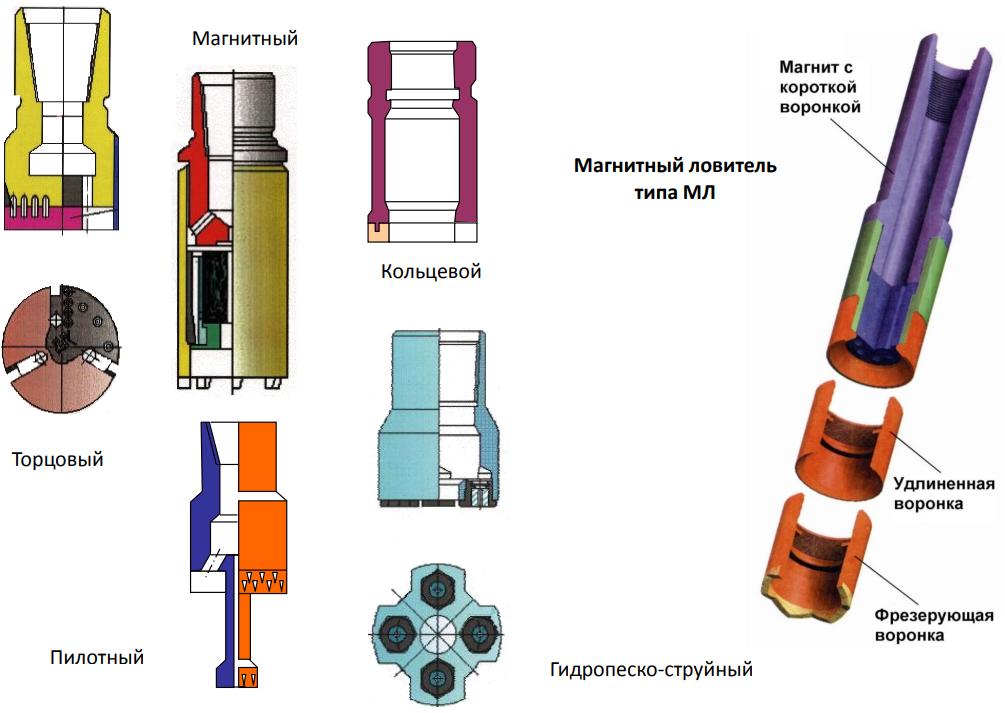

2.4. Труболовки

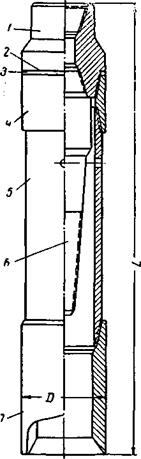

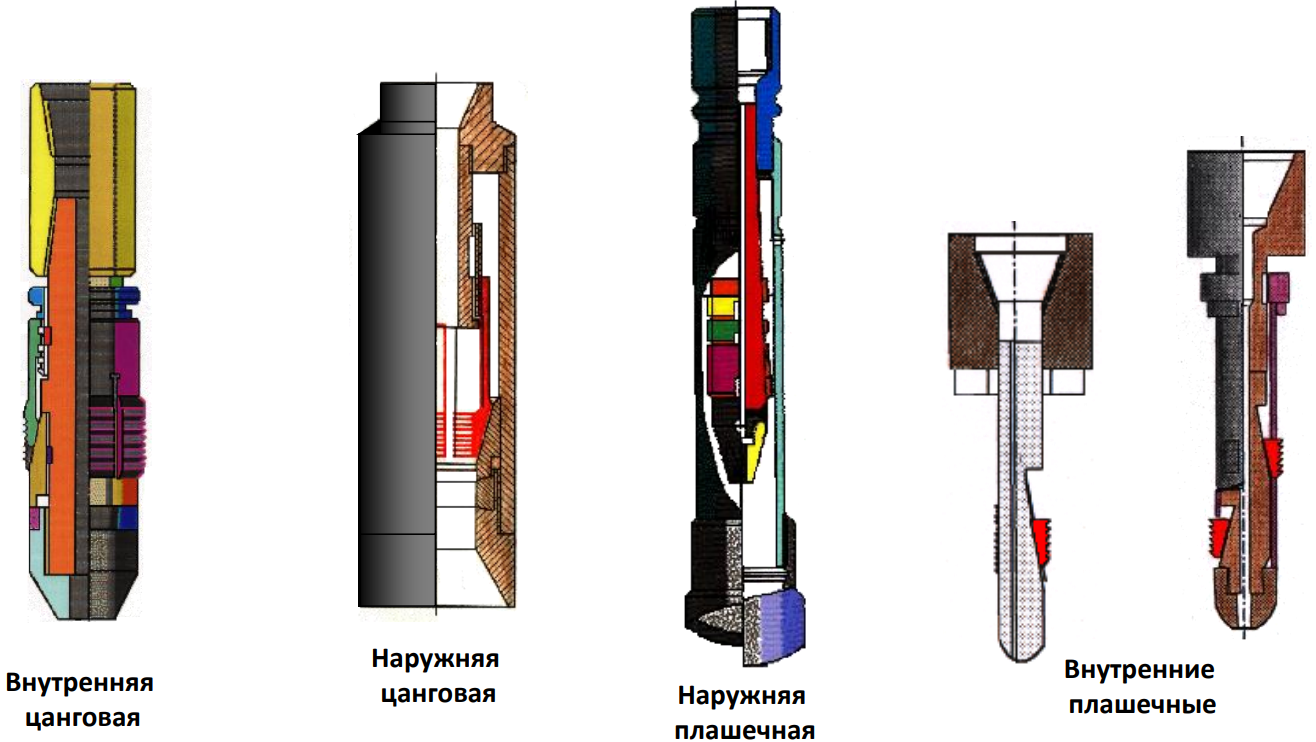

Труболовки предназначены для извлечения из скважины труб различного назначения и других инструментов, имеющих цилиндрическую форму. По конструкции захватного устройства труболовки подразделяются на цанговые и плашечные. Цанговой труболовкой вводимая верхняя часть извлекаемой трубы захватывается равномерно по всей поверхности. Надежность и степень захвата плашечных труболовок зависят от конструкции и расположения плашек на корпусе и узлов удержания и перемещения.

Труболовки также подразделяются на внутренние и наружные, соответственно, захватывающие извлекаемый предмет за внутреннюю или наружную поверхность.

Для извлечения бурильных и насосно-компрессорных труб внутренние труболовки комплектуются центрирующими приспособлениями, имеющими направления с вырезом или резьбой под воронку, а наружные труболовки - корпусом с вырезом или воронкой. Без центрирующих приспособлений труболовки применяются в тех случаях, когда зазор между обсадной колонной и извлекаемыми трубами мал и не допускает размещения центрирующего приспособления.

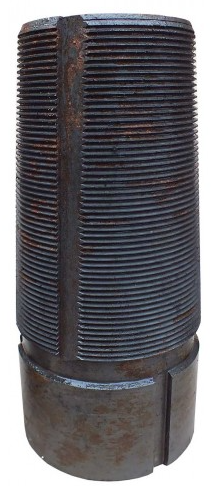

Труболовка внутренняя универсальная (ТВУ).

Труболовка ТВУ предназначена для извлечения из скважин насосно-компрессорных, бурильных и обсадных труб диаметром от 60 до 114 мм. Корпус труболовки выполнен в виде конуса, переходящего в верхней части в цилиндр. Резьба на корпусе обратная по отношению к резьбе соединений колонны, на которой труболовка спускается в скважину. Максимальный наружный диаметр конической части корпуса на 2—4 мм меньше внутреннего диаметра извлекаемых труб. Каждая втулка имеет наружную цилиндрическую и внутреннюю коническую поверхности. Наличие разрезов позволяет ловильным втулкам деформироваться в радиальном направлении. Наружный диаметр ловильных втулок на 0,5-4 мм превышает внутренний диаметр аварийной трубы.

При работе труболовку опускают до верха извлекаемых труб, восстанавливают циркуляцию промывочной жидкости, замеряют давление и спускают труболовку до посадки. Повышение давления промывочной жидкости указывает на вхождение труболовки в обсадную трубу. При отсутствии его поворотом ротора на 30—50° перемещают труболовку. После захода труболовки в трубу циркуляцию промывочной жидкости прекращают и продолжают спуск труболовки, при этом ловильные втулки сжимаются и входят в трубу. При подъеме бурильной колонны труболовка заклинивает ловильные втулки, прижатые силой упругости к захватываемой трубе, и поднимает колонну.

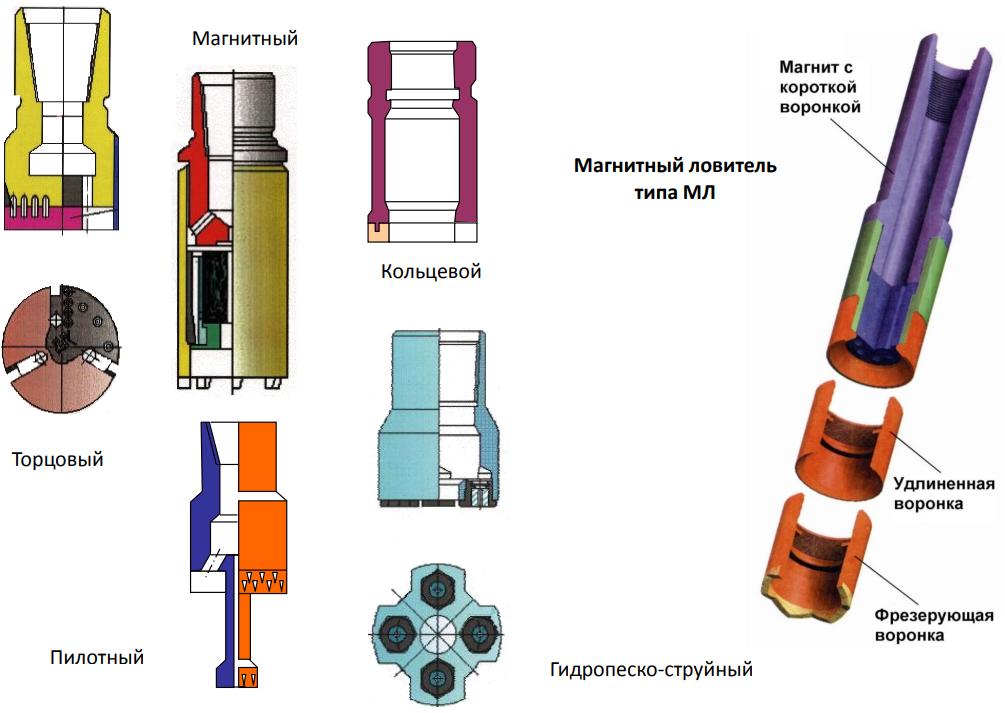

Рисунок 5 – Типы и конструкции труболовок

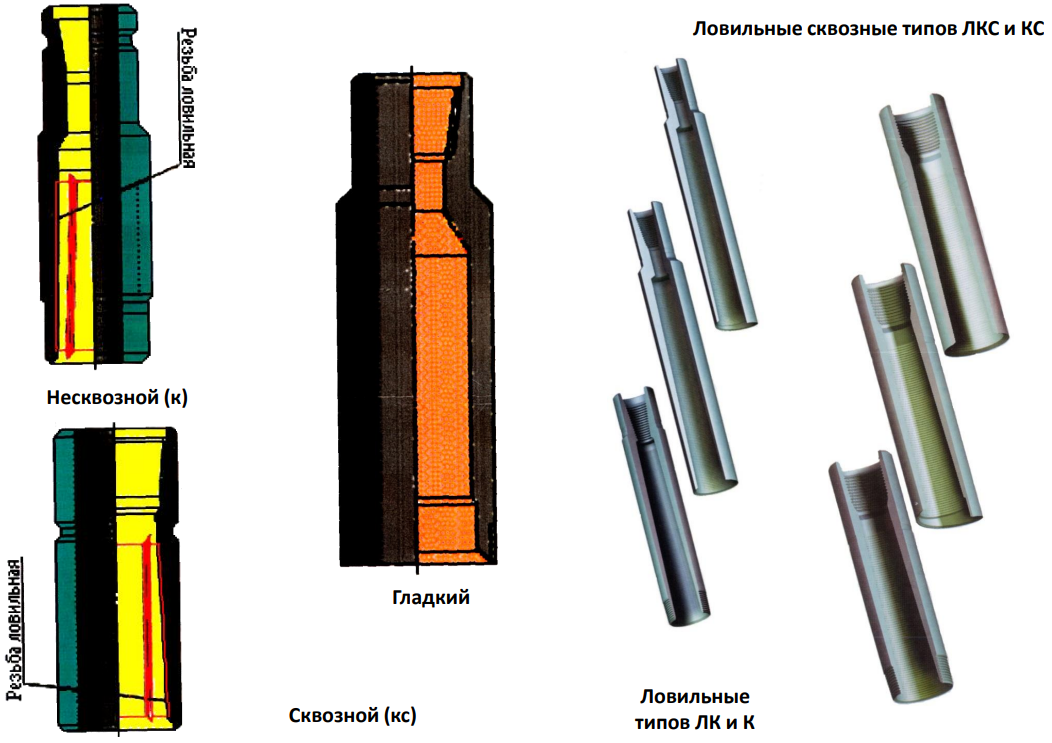

2.5. Колокола

Колокол делает то же самое, что и метчик, но применяется, если верхний конец потерпевшего инструмента имеет малое или завальцованное отверстие. Колокол применим для ловли бурильных труб, в том числе и с наголовниками (если позволит диаметр скважины). На рисунке приведены типы колоколов (рис. 6).

Рисунок 6 – Типы колоколов

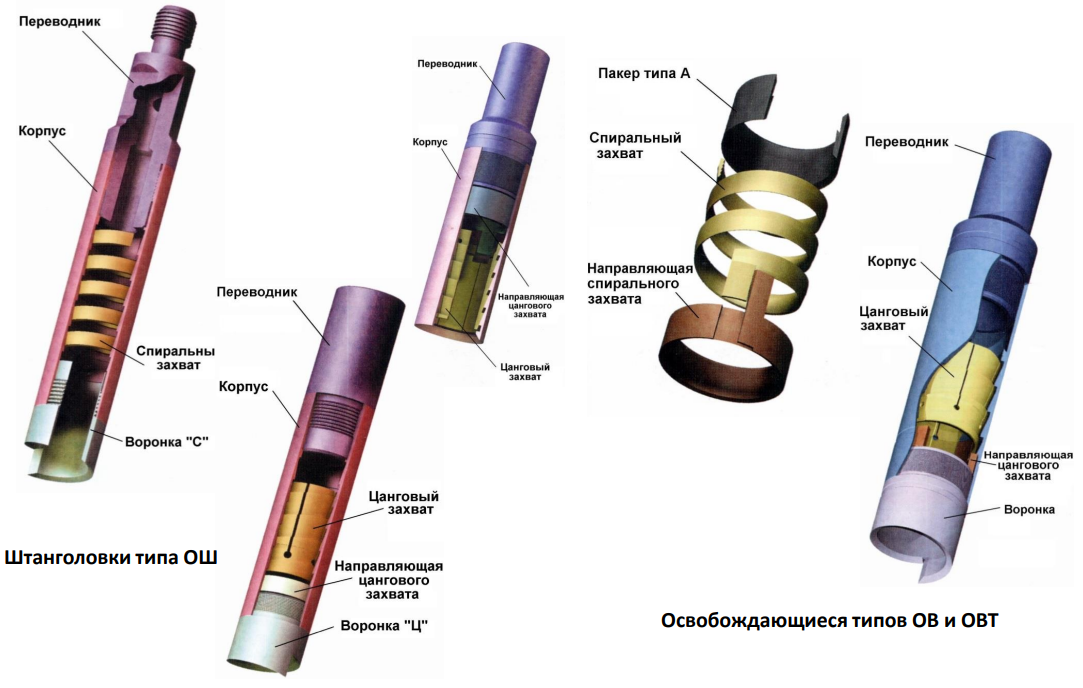

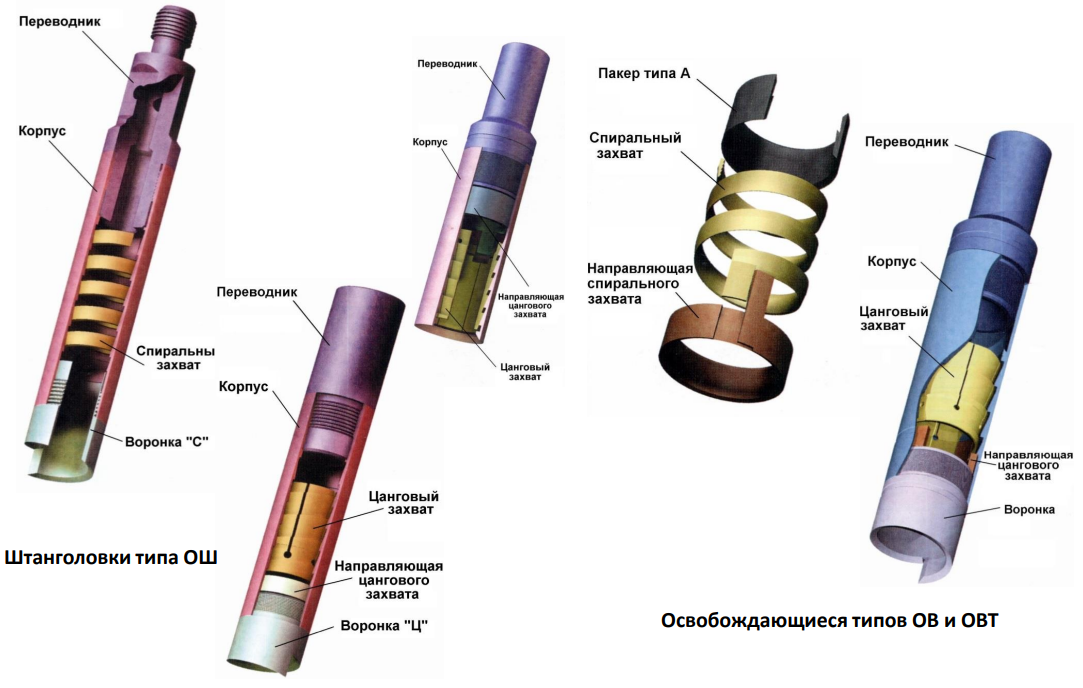

2.6. Овершот

Овершот служит для ловли оставшегося в скважине инструмента под замок. Его применяют в случаях, когда в скважине осталось не более 400 м бурильных труб и при отсутствии прихвата инструмента. Овершот относится к типу освобождающегося ловильного инструмента (рис. 7). В зависимости от состояния обрыва сборку овершота производят двумя путями. Если верх оставшегося инструмента оканчивается замком или замковой муфтой, то овершот присоединяют к переводнику с обсадных на бурильные трубы. В случае, когда оставшийся инструмент оканчивается голым концом, к овершоту сверху присоединяют обсадные трубы такой длины, чтобы имелась возможность захватить оставшийся инструмент под находящийся ниже замок. Обычно для этого надо 14-15 м обсадных труб. Затем к трубе присоединяют переводник с обсадных на бурильные трубы. К нижнему концу овершота присоединяют воронку, размер которой должен быть на 25-35 мм меньше диаметра скважины.

Собранный таким образом овершот спускают в скважину. Не доходя 1-2 м до обрыва, восстанавливают циркуляцию промывочной жидкости. Затем спускают инструмент до обрыва и легкими поворотами стараются завести конец труб внутрь воронки. В тот момент, когда по замеру голова обрыва должна зайти в корпус овершота, прекращают вращение и опускают его до места захвата пружинами. Момент прохождения ощущается по верньеру индикатора веса уменьшением веса инструмента. Пропустив пружины овершота ниже замка, производят подъем инструмента. Пружины, упираясь под замок, захватывают оборванную часть инструмента и поднимают его. В том случае, когда инструмент окажется прихваченным, его расхаживают. Если расхаживание не помогает, то освобождают овершот путем натягивания его с усилием на 10-15 т больше собственного веса спущенного с овершотом инструмента и вращают ротор. Рывок инструмента и снижение его веса характеризуют срыв пружин.

Рисунок 7 – Типы овершотов

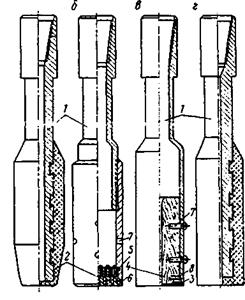

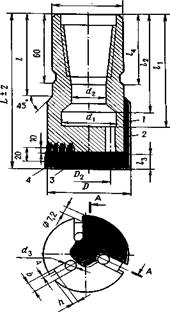

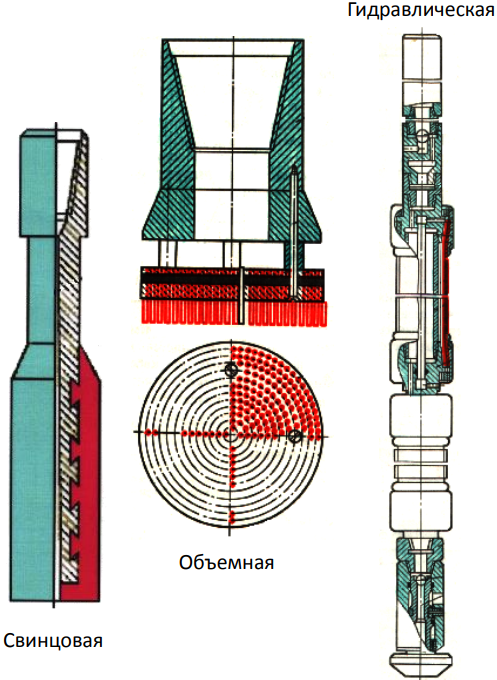

2.7. Печати

Чтобы иметь представление о предмете, находящемся в скважине, месте и характере нарушения обсадной колонны, применяют печати различных видов. Печати свинцовые предназначены для получения отпечатков на торцевой или боковой поверхности. Для определения поверхности смятия или размыва обсадных труб применяют коническую печать - это металлический стержень с отверстием внутри для прохождения бурового раствора и с кольцевыми выточками для прочной связи свинца с корпусом. Внешнюю часть печати по шаблону заливают свинцом. В верхней части она имеет резьбу для присоединения к бурильной колонне.

Для определения характера слома бурильных труб и положения их по отношению к центру скважины используют плоскую печать, с помощью которой определяют положение долота и металлических предметов, находящихся в забое. Плоские печати изготовляют различной конструкции (рис 8. б, в, г). При изготовлении плоских печатей необходимо учитывать, что они должны быть без выступающих наружу кромок. При наличии последних печать может в процессе спуска или подъема оборваться, что усложнит аварию. Вместо свинца возможно применять и другие материалы (сплав алюминия и сурьмы). Диаметр печати должен быть на 25 мм меньше диаметра скважины. Если печать опускают для определения разрыва обсадной колонны, то ее диаметр должен быть на 2-3 мм меньше диаметра долота. Обычно печатью работают так: не доходя 2-3 м до места посадки начинают промывку. Доходим до обследуемого предмета прекращаем промывку. Для получения отпечатка нагрузка на печать в большинстве случаев должны быть не более 1,5-5 т. Если известно, что место слома имеет очень острые кромки, то нагрузка должна быть не более 1,5т (во избежание оставления свинца). После чего осуществляем подъем. По полученным отпечаткам судят о дальнейшем направлении работ.

Рисунок 8 - Печати свинцовые. а- коническая; б, в, г- плоские;

1-корпус; 2- свинец; 3- алюминиевая оболочка; 4- пробка деревянная; 5- Фланец; 6- проволочная основа; 7-винт; 8- гвоздь

Рисунок 9 – Типы печатей

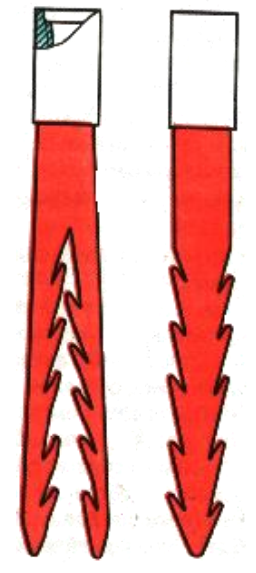

2.8. Ерши

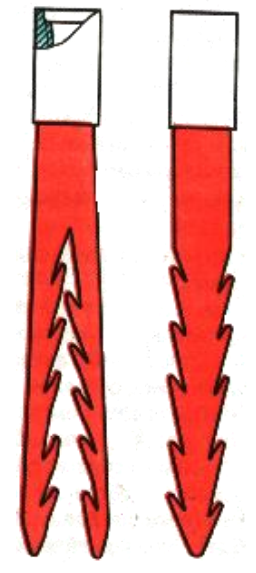

Ерши, служат для ловли оставшегося в скважине тартального каната, каротажного кабеля (рис. 10).

Каждый ерш обязательно должен иметь на 20-30 см выше крючков воронку, которая центрирует его и заставляет вылавливаемый канат или кабель опускаться вниз. Воронка препятствует прохождению ерша ниже местонахождения вылавливаемого предмета, что в свою очередь предупреждает возникновение осложнения вследствие захвата инструмента кабелем или канатом.

Диаметр воронки должен быть на 30-50 мм меньше диаметра скважины.

Для ловли оставшейся в скважине части кабеля обычно в скважину на бурильных трубах спускают ерш. Выбор величины нагрузки надо производить с учетом состояния скважины, длины оставшегося каната или кабеля и характера разрыва. При ловле на ерш передают нагрузку в 1-2 т. Затем поднимают его на 1-2 м над местонахождением каната, поворачивая инструмент на 1/21/3 оборота и вновь спускают ерш. Эту операцию повторяют несколько раз. Поднятые куски кабеля замеряют и в тех случаях когда в скважине не осталось кабеля для извлечения геофизических приборов спускают паук.

Рисунок 10 - Ерш

3. Устройства для ликвидации прихватов

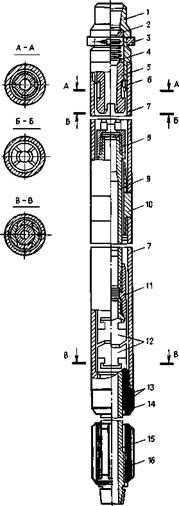

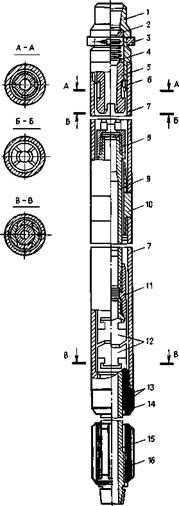

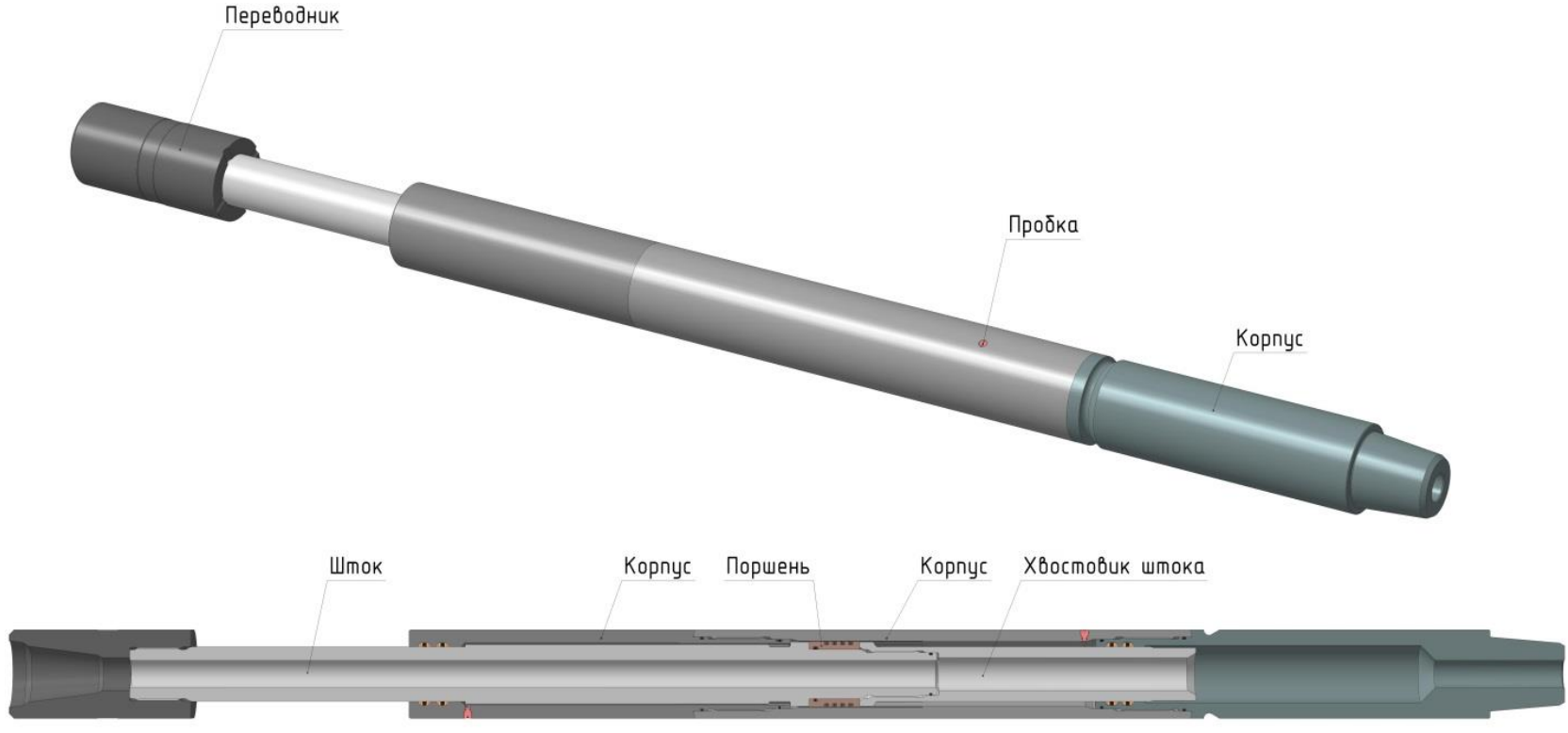

3.1. Ясс ударно-вибрационный

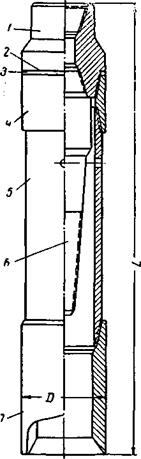

Ясс ударно-вибрационный предназначен для освобождения прихваченной бурильной колонны ударами сверху вниз или вибрированием колонны при вращении ее под натяжением (рис. 11). После отсоединения от прихваченной части колонны неприхваченных труб в скважину до торца извлекаемых труб опускают ясс. Затем под нагрузкой шпиндель 15 заводят внутрь корпуса на длину свободного хода и вращением вправо присоединяют ясс к прихваченной колонне. При этом кулачки отбойной муфты 5 под действием пружины 4 заходят в зацепление с кулачками головки 8.

Для освобождения бурильной колонны ее приподнимают на длину свободного хода ясса или меньшую выбритую длину. Затем резким опусканием бурильной колонны наносят удары ударником 14 по наковальне 16. Осевые удары чередуют с вибрированием, для чего неприхваченную колонну натягивают с силой, превышающей ее вес на возможно большую величину, и вращают. Во время вращения наклонные кулачки наконечников 12, приподнимаясь, создают дополнительные силы натяжения и соскакивают с кулачка, испытывают ударную нагрузку, которая затем передается через шпиндели и наковальню прихваченным трубам. Во время вращения бурильной колонны с вибрацией структура в затрубном пространстве разрушается и бурильная колонна освобождается.

Рисунок 11 - Ясс ударно-вибрационный:

I - переводник; 2 — кольцо, 3 — хомут; 4— пружина; 5 — муфта отбойная; 6 - винты; 7 - кожухи; 8 - головка ударная; 9 - шпиндель верхний; 10 — муфта соединительная;

II - муфта; 12 — наконечник; 13 - уплотнения; 14- ударник; 15 - шпиндель; 16 — наковальня

Рисунок 12 - Яс гидравлический

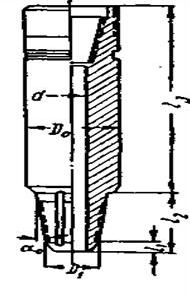

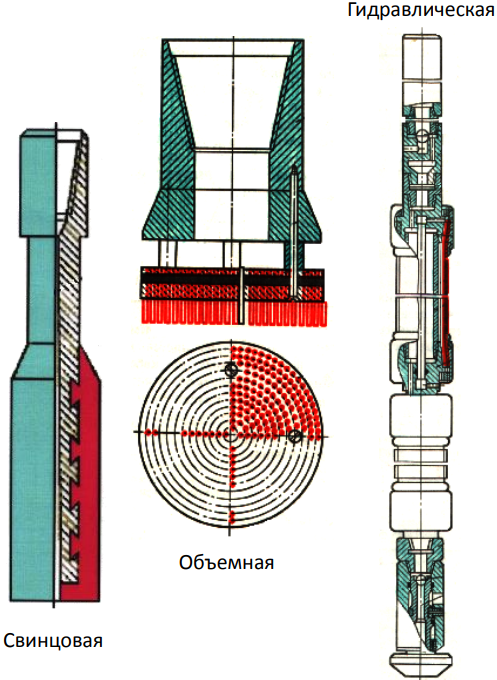

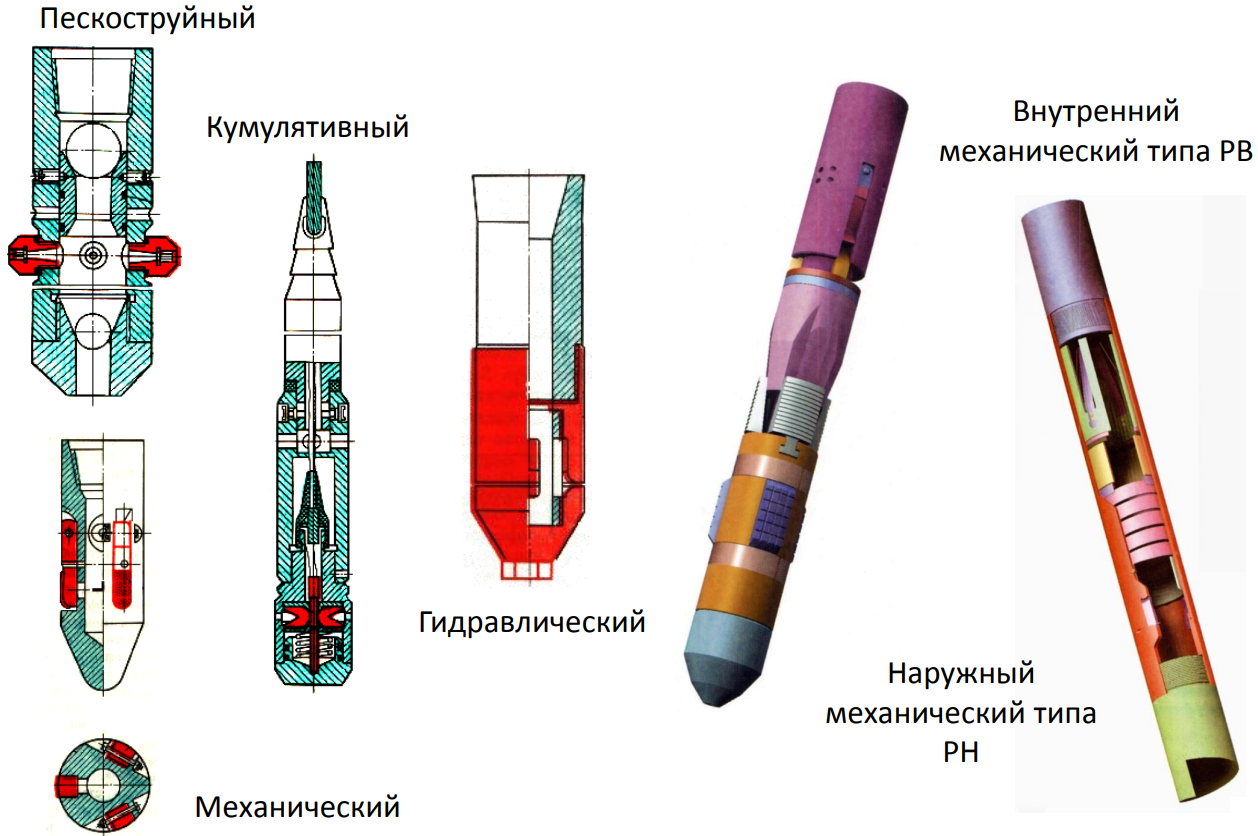

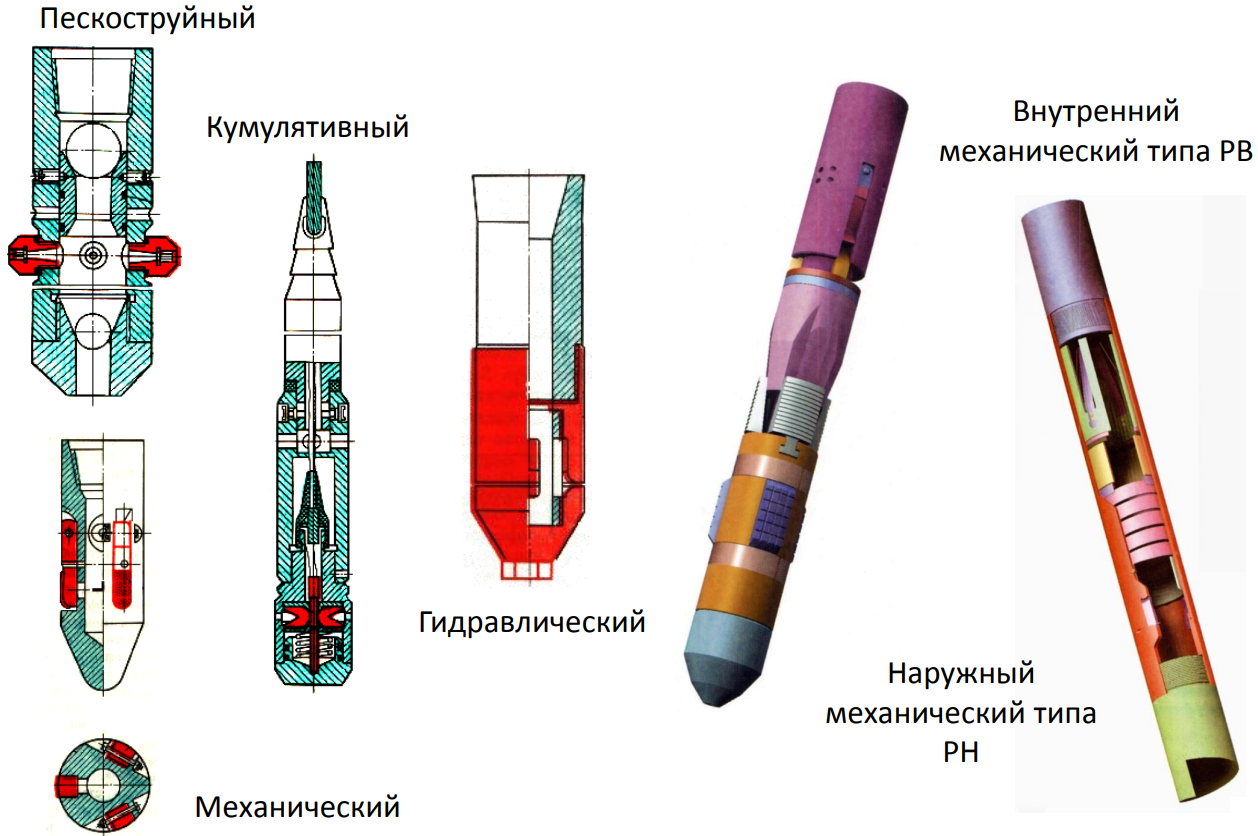

3.2. Фрезеры

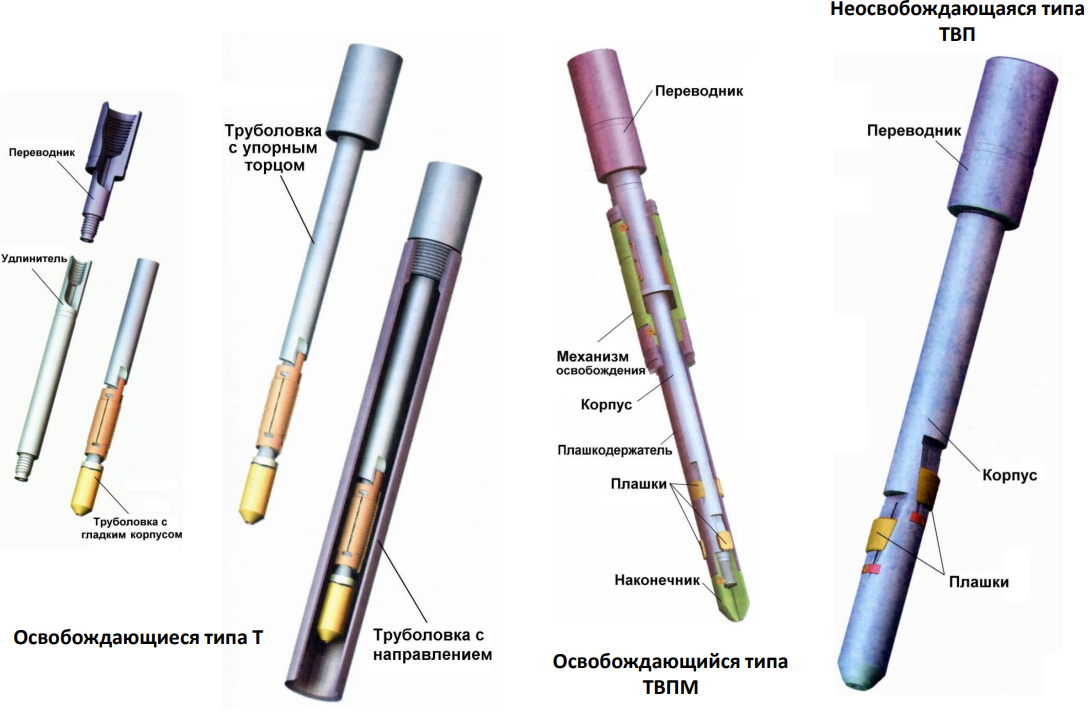

Фрезеры забойные (рис. 13) предназначены для торцового разрушения металлических предметов, оставленных в скважине. Фрезеры забойные режуще-истирающего типа ФЗ являются неразборной конструкцией.

Торцовая часть его запрессована режущими пластинами из металлокерамического твердого сплава марки ВК-8 и заплавлена припоем, армированным дробленым металлокерамическим твердым сплавом марки ВК-8. Режущие кромки промывочных пазов наплавлены твердым сплавом «Релит». Фрезеры изготовляют с правыми и левыми присоединительными резьбами и соответствующим им расположением режущих кромок промывочных пазов. Левые фрезеры для опознавания имеют два пояска.

Фрезерами забойными рекомендуется работать совместно с металлоулавливателями, которые после каждого подъема проверяют дефектоскопами, чтобы выявить дефекты в узлах.

Фрезеры - ловители магнитные.

Фрезеры-ловители предназначены для извлечения из скважин металлических предметов, обладающих ферромагнитными свойствами, как путем прямого их захвата, так и с предварительным обуриванием. Эти фрезеры изготовляют двух видов: без механического захвата ФМ и с механическим захватом ФМЗ.

Рисунок 13 - Фрезер забойный (ФЗ): 1 — корпус; 2 — наплавка релита; 3 — истирающий участок фрезера; 4 - режущие пластины

Рисунок 14 – Типы фрезеров

3.3. Труборезки

Когда не удается извлечь прихваченный инструмент целиком, его извлекают по частям. Для этого желательно, чтобы верхняя часть оставшейся в скважине колонны не была повреждена и в последующем в ней можно было бы проводить работы. Кроме того, иногда требуется извлекать поврежденные верхние участки труб для проведения в нижних частях колонн других работ. С этой целью применяют различные виды труборезок. По принципу резания труборезки делят на механические, гидравлические и химические.

Механические труборезки предназначены преимущественно для срезания подвешенных обсадных колонн, предварительно натянутых с усилием, превышающим их собственный вес.

Гидравлические труборезки просты по конструкции и надежны в работе. Ими можно обрезать обсадные колонны как нагруженные, так и подвешенные.

Химические труборезки имеют важное преимущество: их можно доставлять к месту резания на каротажном кабеле и использовать в трубах любого диаметра (60,3 мм и более).

Рисунок 15 – Типы труборезок

Заключение

Создание эффективной техники и технологии ликвидации аварий в скважинах, является одним из средств совершенствования процесса геологоразведочных работ, обеспечивающих сокращение сроков бурения за счет уменьшения доли непродуктивного времени при эксплуатации буровых установок.

Повышение производительности бурения разведочных скважин может осуществляться за счет снижения до минимума затрат на ликвидацию аварий, среди которых особо выделяются прихваты бурового снаряда. На устранение прихватов затрачивается до 60-80% непроизводительного времени в цикле сооружения скважины, причем этот показатель остается практически неизменным на протяжении последних 15-20 лет, достигая в отдельных геологоразведочных организациях до 50-160 станко-часов на 100 метров проходки /2,4,5/.

В условиях современного интенсивного развития техники и технологии разведочного бурения явно недостаточно внимания уделяется вопросу обеспечения средствами ликвидации аварий в скважинах малого диаметра, что является следствием, с одной стороны - отсутствия тачных данных о доле времени, затрачиваемого на устранение аварийных ситуаций (что не оправдывается ни с точки зрения результативности бурения, ни с экономической точки зрения:), а, с другой стороны - слабого развития теоретических разработок целевых механизмов и устройств.

Список использованных источников

1. Калиниченко О.И., Зыбинский П.В.. Забойные буровые машины: Учебное пособие. – 2-е изд.,исправл. и доп.- Донецк: ДонНТУ, 2006 – 264 с.

2. Аксенова Н.А., Бахарев М.С. и др. Справочник бурового мастера. Том 1. М.: Инфра-Инженерия, 2006. 608 с.

3. Ясов В.Г., Мыслюк М.А. Осложнения в бурении: Справочное пособие. – М.:Недра, 1991.– 334 с.

4. ГОСТ Р 12.2.141-99 ССБТ. Оборудование буровое наземное

5. Калинин А.Г., Левицкий А.З., Никитин Б.А. Технология бурения разведочных скважин на нефть и газ. Учебник для вузов. - М.: Недра, 1998

|

|

|

Скачать 4.25 Mb.

Скачать 4.25 Mb.