огэ. 1 горячо в окончании наречия после шипящих в ударной позиции пишется О

Скачать 332.29 Kb. Скачать 332.29 Kb.

|

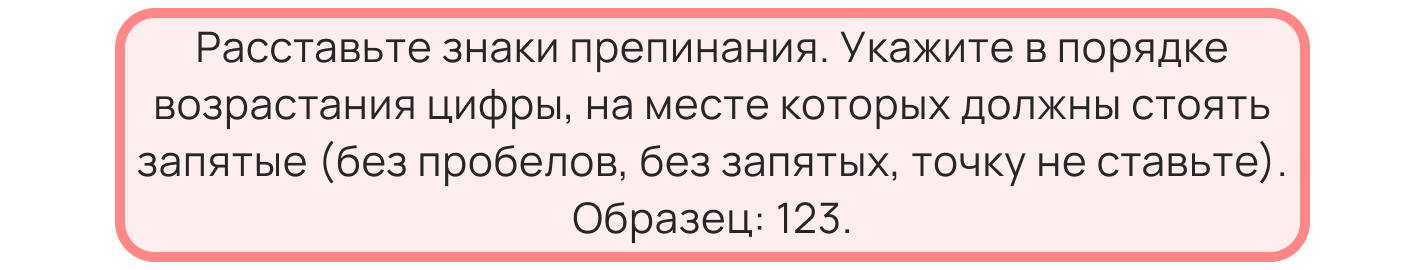

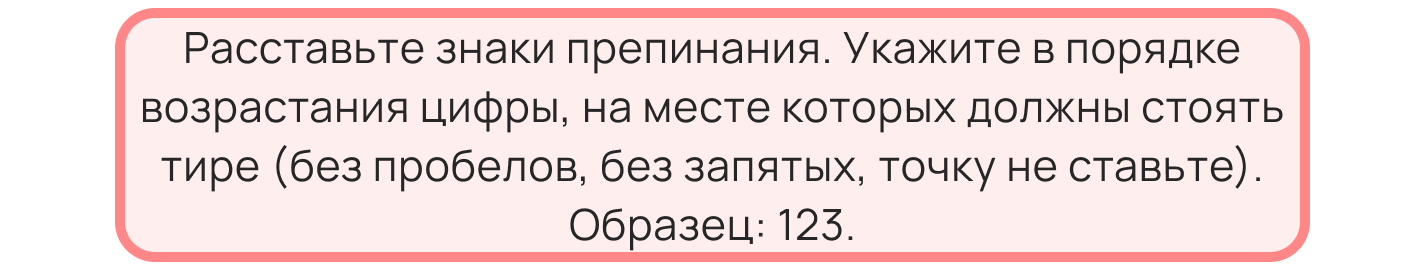

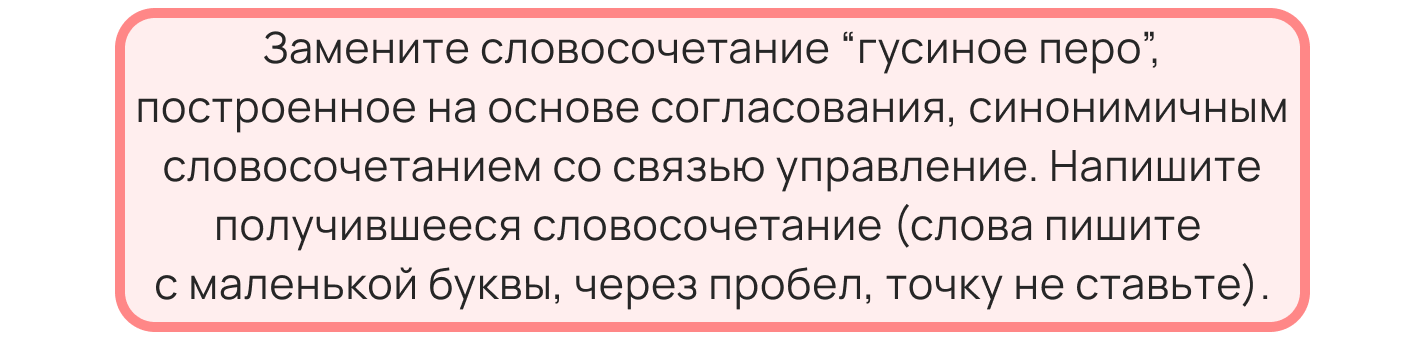

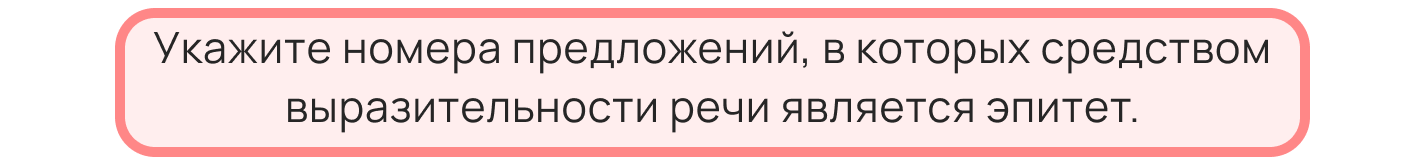

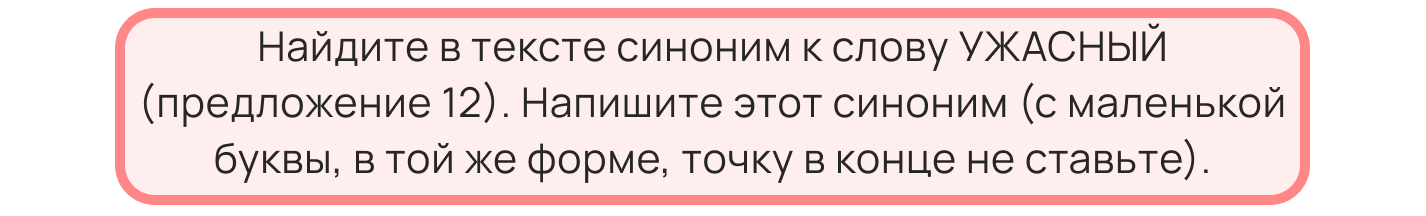

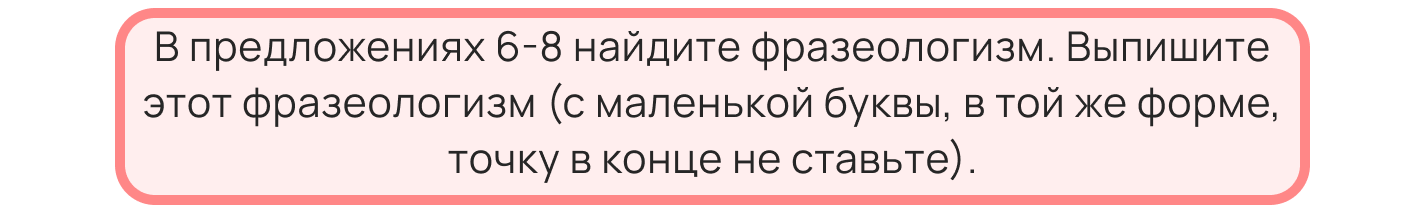

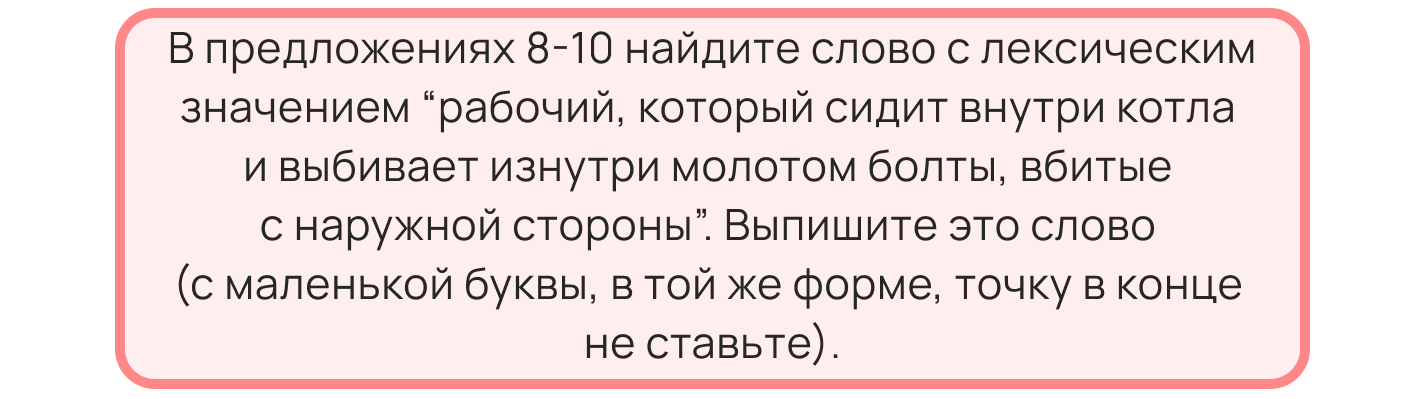

1) ГОРЯЧО — в окончании наречия после шипящих в ударной позиции пишется О. 2) ГОЛУБИНЫЙ — в прилагательных, образованных с помощью суффикса -ИН-, пишется одна Н. 3) ПЕРЕБИРАТЬСЯ — написание безударной гласной в корне проверяется подбором однокоренного слова, в котором эта гласная будет под ударением. 4) ЗАРНИЦА — написание безударной чередующейся гласной в корне зависит от ударения. 5) БЕЧЕВКА — в суффиксе отглагольных существительных после шипящих пишется буква Е.  1) РУЖЬЕ — мягкий знак пишется для обозначения мягкости предыдущего согласного. 2) ПРОЧЬ — в этом наречии на конце пишется мягкий знак, так как оно является исключением. 3) ХОЛЩОВЫЙ — в суффиксах прилагательных под ударением после шипящего пишется О. 4) ОКОЛЬЦЕВАТЬ — буква Е в суффиксе глагола указывает на мягкость предыдущего согласного. 5) БЛЕДНОЛИЦЫЙ — в окончании прилагательного после Ц пишется Ы.  1) ИМЕНЬИЦЕ — в суффиксе -ИЦ- имени существительного среднего рода всегда пишется И. 2) ГЛУПОСТЬ — суффикс -ОСТЬ- неизменяемый, в нем всегда пишется О. 3) МЕШОЧЕК — написание Е в суффиксе объясняется тем, что буква исчезает при изменении слова. 4) УЗБЕКСКИЙ — в прилагательных, образованных от существительных с основой на К, пишется суффикс -СК-. 5) РУМЯНЫЙ — в прилагательных, образованных с помощью суффикса -ЯН-, пишется одна Н.  1) УСЛЫШАТ — в окончании глагола I спряжения в форме множественного числа 3-го лица пишется А. 2) ПОМИЛОВАТЬ — в суффиксе пишется буква О, потому что глагол в форме настоящего времени первого лица единственного числа оканчивается на -УЮ. 3) СТРОЯЩИЙСЯ — в имени прилагательном, образованном от глагола II спряжения, в суффиксе пишется буква Я. 4) ПОМОЖЕТЕ — в глаголах повелительного наклонения пишется окончание -ЕТЕ. 5) (в) МРАЧНОМ (раздумье) — в окончании имени прилагательного среднего рода единственного числа предложного падежа пишется буква О.  1) ПО СТАРОМУ (пути) — написание этого наречия следует запомнить. 2) ПОСТРОЕНА — написание одной буквы Н объясняется тем, что она находится в суффиксе краткого страдательного причастия прошедшего времени. 3) ВЗИМАТЬ — после иноязычной приставки в корне следует писать букву И. 4) НЕ ЗАМЕЧАЯ (ничего вокруг) — раздельное написание деепричастия с НЕ объясняется наличием зависимых слов. 5) ИЗЛАГАЕМЫЙ — в страдательном причастии настоящего времени, образованном от основы глагола I спряжения, пишется суффикс -ЕМ-.  1) (уйти) ЧТОБЫ (вернуться) — подчинительный союз ЧТОБЫ со значением цели пишется слитно. 2) ЧЕМ-ТО — относительное и указательное местоимения пишутся через дефис. 3) ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ — наречие пишется через дефис, так как образовано путем повтора созвучных слов. 4) НЕ СМЕЛОСТЬ (а трусость) — раздельное написание НЕ с полным причастием объясняется тем, что есть зависимые слова. 5) ВЫБЕЛЕННЫЙ — в прилагательном, образованном с помощью суффикса -ЕНН-, пишется две буквы Н. Прочитайте текст. 1) Ехать пришлось через весь город. 2) И мать и сын дорогой молчали, охваченные одним и тем же чувством уныния. 3) Уже совершенно стемнело, когда они переехали через каменный мост, под которым узкой лентой извивалась зловонная речка. 4) Вот, наконец, и огромное трехэтажное здание гимназии. 5) Дальше уже нет ни одной городской постройки, кроме военной тюрьмы; ее огни едва мерцают далеко-далеко на краю военного поля, которое теперь кажется чернее ночи. (По А. И. Куприну “На переломе”)  1) Грамматическая основа предложения 1 - ехать. 2) Предложение 2 - односоставное назывное. 3) Первая часть предложения 3 - односоставное безличное предложение. 4) Предложение 4 - двусоставное с составным именным сказуемым. 5) В предложении 5 три грамматических основы. Прочитайте текст. 1) Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную «музыку». 2) Она была, очевидно, очень тяжелая, так как, когда ее стали подымать, телега трещала. 3) Вот они двинулись размеренными, тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. 4) Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе. 5) Все это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевленного, но вместе сердитого гостя. (По В. Г. Короленко "Слепой музыкант")  1) Части предложения 1 соединены бессоюзной связью. 2) Предложение 2 сложноподчиненное с последовательным подчинением. 3) Предложение 3 состоит из двух частей. 4) Предложение 4 сложноподчиненное с придаточным изъяснительным. 5) Предложение 5 сложносочиненное.  Он пошел в свою сторону(1) а я отправился далее(2) не обращая внимания(3) на досаду Савельича(4) и скоро позабыл(5) о вчерашней вьюге(6) о своем вожатом(7) и о заячьем тулупе. (А. С. Пушкин “Капитанская дочка”)  Вот мы и свернули налево(1) и кое-как добрались до скудного приюта(2) состоящего из двух саклей(3) сложенных из плит(4) и булыжника(5) и обведенных такою же стеною. (М. Ю. Лермонтов “Герой нашего времени”)  “Толочь воду в ступе” (1) фразеологизм. Сейчас (2) это устойчивое выражение (3) означает бессмысленное занятие. Однако (4) раньше слова в этом фразеологизме имели прямое значение (5) так наказывали провинившихся монахов в эпоху Средневековья. Этот фразеологизм входит в состав пословицы (6) “Воду в ступе толочь (7) вода и будет”.  Ответ: Прочитайте текст. 1) Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и пишу. 2) Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. 3) Следовало бы сказать не “хотя”, а “тем более”, что идет успешно. 4) Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. 5) И кажется мне еще, что это – моя последняя картина. 6) Вот он сидит передо мной в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. 7) Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. 8) Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. 9) Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. 10) Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил. 11) Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. 12) Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. 13) Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. 14) Это – не написанная картина, это – созревшая болезнь. 15) Чем она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. 16) Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта “богатая область жанра” – на что мне теперь она? 17) Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую... 18) Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. 19) Он сказал только: “ну, батенька”, и развел руками. 20) Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. 21) Кажется, подействовало... 22) Но ведь он все-таки – художник. 23) И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. 24) Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. 25) Иногда мне даже слышатся удары молота... 26) Я от него сойду с ума. 27) Нужно его завесить. (В. М. Гаршин “Художники”)  Ответ запишите в порядке возрастания, без пробелов, без запятых, точку не ставьте. 1) Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. 2) Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклоченной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. 3) Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. 4) Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую... 5) И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует.    САМОПРОВЕРКА СОЧИНЕНИЯ Текст задания для ученика Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания знаменитого русского филолога Ф. И. Буслаева: «Так как посредством языка одно лицо передает свои мысли и чувствования другому, то и знаки препинания имеют двоякое назначение: 1) способствуют ясности в изложении мыслей, отделяя одно предложение от другого или одну часть его от другой, и 2) выражают ощущения лица говорящего и его отношение к слушающему». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов. Текст для работы над сочинением 1) Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. 2) Быть может, тут явление атавизма,возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, – кто знает? 3) Да вот, недалеко искать, был у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. 4) Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. 5) И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. 6) Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. 7) Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. 8) Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. 9) – О, как звучен, как прекрасен греческий язык! – говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурив глаз и подняв палец, произносил: 10) – Антропос! 11) И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. 12) Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. 13) Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера, то это было для него ясно, определенно; запрещено – и баста. 14) В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. 15) Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: – Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло. 16) Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? 17) Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. 18) А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, – ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, – и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого – Егорова, то было бы очень хорошо. 19) И что же? 20) Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, – знаете, маленьком лице, как у хорька, – он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. 21) Было у него странное обыкновение – ходить по нашим квартирам. 22) Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. 23) Посидит, этак, молча, час-другой и уйдет. 24) Это называлось у него “поддерживать добрые отношения с товарищами”, и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью. 25) Мы, учителя, боялись его. 26) И даже директор боялся. 27) Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! 28) Да что гимназию? 29) Весь город! 30) Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. 31) Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять – пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. 32) Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте… 33) А сколько еще таких человеков в футляре осталось, сколько их еще будет! 34) А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт – разве это не футляр? 35) А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, говорим и слушаем разный вздор – разве это не футляр? (По А. П. Чехову “Человек в футляре”) Ответ ученика Русский филолог Ф. И. Буслаев писал о том, что с помощью языка “одно лицо передает свои мысли и чувствования другому”. Рассмотрим правильность этого утверждения, рассмотрев произведение А. П. Чехова “Человек в футляре”. Большая часть предложений в тексте повествовательные и не восклицательные. Рассказчик как будто бы просто делится историей о некоем Беликове. Но всегда ли ровно ведется повествование? Нет. Об этом свидетельствуют изредка появляющиеся вопросительные предложения: “...кто знает?”, “...какое ему дело?”, “И что же?” Так автор показывает нам размышления рассказчика, его сомнения, изображает внутренний диалог, вызванный произошедшим. Это подчеркивается также риторическими восклицаниями (предложения 29, 33). С помощью точек, вопросительных и восклицательных знаков автор помогает нам понять неравнодушное отношение рассказчика к описываемым событиям. Таким образом, прав был Ф. И. Буслаев, когда говорил об особом значение знаков препинания. (124 слова) Выберите верные критерии. 1. Содержание сочинения: а) экзаменуемый привел рассуждение на теоретическом уровне, фактических ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет; б) экзаменуемый привел рассуждение на теоретическом уровне, допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса; в) экзаменуемый привел рассуждение на теоретическом уровне, допущено две и более фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, или тезис не доказан, или дано рассуждение вне контекста задания, или тезис доказан на бытовом уровне. 2. Наличие примеров-аргументов: а) экзаменуемый привел два примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте; б) экзаменуемый привел два примера-аргумента из текста, но не указал их роли в тексте, или привел два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, или привел один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте; в) экзаменуемый привел один пример-аргумент из текста, не указав его роли в тексте; г) экзаменуемый не привел ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис, или экзаменуемый привел примеры-аргументы не из прочитанного текста. 3. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения: а) работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста; б) работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста; в) в работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста. 4. Композиционная стройность работы: а) работа характеризуется композиционной стройностью и завершенностью, ошибок в построении текста нет; б) работа характеризуется композиционной стройностью и завершенностью, но допущена одна ошибка в построении текста; в) в работе допущено две и более ошибки в построении текста. 5. Соблюдение орфографических норм: а) орфографических ошибок нет, или допущено не более одной ошибки; б) допущено две-три ошибки; в) допущено четыре и более ошибки. 6. Соблюдение пунктуационных норм: а) пунктуационных ошибок нет, или допущено не более двух ошибок; б) допущены три-четыре ошибки; в) допущено пять и более ошибок. 7. Соблюдение грамматических норм: а) грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка; б) допущены две ошибки; в) допущено три и более ошибки. 8. Соблюдение речевых норм: а) речевых ошибок нет, или допущено не более двух ошибок; б) допущены три-четыре ошибки; в) допущено пять и более ошибок. 9. Фактическая точность письменной речи: а) фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет; б) допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении терминов; в) допущено две и более ошибки в изложении материала или употреблении терминов. САМОПРОВЕРКА ИЗЛОЖЕНИЯ Текст для работы над сжатым изложением Человеческая культура выражает, осмысливает волю человека к жизни, — слепую волю, которая свойственна всему живому: растениям, насекомым, птицам и зверям. Ценнейшая способность человека — способность наблюдать. Наблюдение по существу своему и результатам есть главная основа культурного роста человека. Все на земле создается силами разума, воображения и воли человека. Из бесформенных кусков руды рабочий создал и создает все, чего не было и нет в природе, — карманные часы, железнодорожные мосты, хирургические инструменты, двигатели внутреннего сгорания, типографские машины и так далее — разумом своим он одухотворяет железо и сталь. Ученый, наблюдая, исследуя все существующее в природе, учит человека создавать что-то новое, заботится о его здоровье, о продлении его жизни. Художник, наблюдая внутренний мир людей — психику, показывает человеку величие и низость его, силу его разума и силу его звериных свойств. Три человека строят культуру: ученый, художник и рабочий. Нет труда, который не имел бы культурного значения, чем сильнее любовь к труду — тем выше культура. (М. Горький “О культуре”) Ответ ученика Человеческая культура выражает, осмысливает волю человека к жизни, — слепую волю, которая свойственна всему живому: растениям, насекомым, птицам и зверям. Ценнейшая способность человека — способность наблюдать. Наблюдение по существу своему и результатам есть главная основа культурного роста человека. Все на земле создается силами разума, воображения и воли человека. Из бесформенных кусков руды рабочий делает все, чего не было и нет в природе, разумом своим он одухотворяет железо и сталь. Ученый учит создавать что-то новое, заботится о продлении жизни. Художник показывает величие и низость человека, силу его разума и звериных свойств. Строят культуру ученый, художник и рабочий. Каждый труд имеет культурное значение, чем сильнее любовь к труду - тем выше культура. Выберите верные критерии. 1. Содержание изложения: а) экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы; б) экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил одну микротему; в) экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил более одной микротемы. 2. Сжатие исходного текста: а) экзаменуемый применил один или несколько приемов сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста; б) экзаменуемый применил один или несколько приемов сжатия двух микротем текста; в) экзаменуемый применил один или несколько приемов сжатия одной микротемы текста; г) экзаменуемый не использовал приемы сжатия текста. 3. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения: а) работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста; б) работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста; в) работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, но допущено более одной логической ошибки, и/или в работе имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста. |