1 Методы изучения организма человека. Прижизненные методы исследования человека

Скачать 0.58 Mb. Скачать 0.58 Mb.

|

|

1)Методы изучения организма человека. Прижизненные методы исследования человека:

Посмертные методы:

2)Эпителиальная ткань Свойства:

Виды:

3)Соединительная ткань Различают следующие виды соединительной ткани: 1.СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ: а. рыхлая соединительная б. плотная волокнистая неоформленная в. плотная волокнистая оформленная 2.СКЕЛЕТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ: а. хрящевая ткань б. костная ткань 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: а. белая жировая б. бурая жировая в. пигментная г. слизистая д. ретикулярная 4. КРОВЬ 5. ЛИМФА Свойства: - составляет более половины массы тела человека; - участвует в формировании стромы органов, прослоек между другими тканями, дермы кожи, скелета; - формирует анатомические образования – фасции и капсулы, сухожилия и связки, хрящи и кости. 4)Мышечная ткань Свойства мышечной ткани:

Виды: - Поперечнополосатая: скелетная, сердечная; - Гладкая. Механизм мышечного сокращения:

5)Особенности строения нервной ткани. Виды нейронов. Нейрон является главной структурно-функциональной единицей нервной ткани. Нейроны состоят из тела и отростков – длинного, по которому возбуждение идет от тела клетки – аксона и дендритов, по которым возбуждение идет к телу клетки. Функции: высшая нервная деятельность. Связь организма с внешней средой. Центры условных и безусловных рефлексов. Виды нейронов:

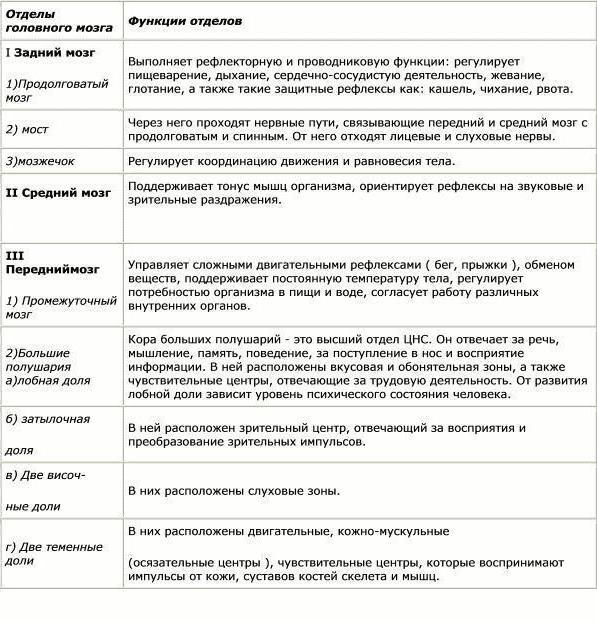

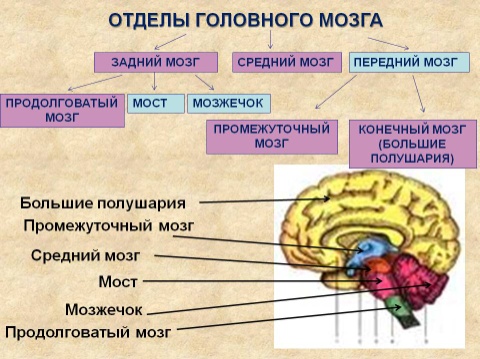

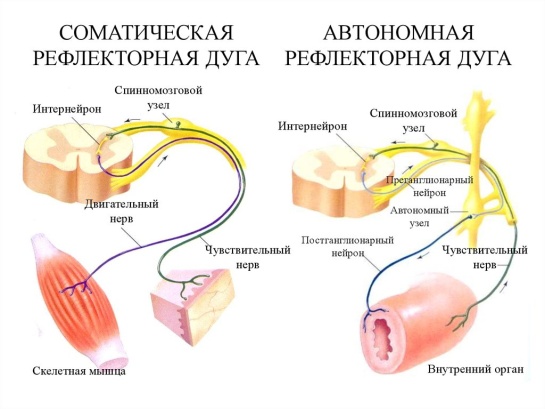

6)Основные оси, плоскости и направления тела человека. Область применения знаний об осях, плоскостях и направлениях Различают три оси тела: вертикальную, поперечную и сагиттальную. Все они пересекаются друг с другом под прямыми углами. Вертикальная ось самая длинная и перпендикулярна к плоскости опоры. Поперечная ось идет параллельно плоскости опоры. Сагиттальная ось, получившая название от латинского слова «сагитта» — стрела, направлена спереди назад. Поперечных и сагиттальных осей можно провести любое количество, вертикальную же ось — только одну. Поэтому вертикальная ось называется основной осью. Осям соответствуют три плоскости — сагиттальная, фронтальная и горизонтальная. Сагиттальная плоскость проходит в направлении сагиттальной оси и перпендикулярно поперечной оси. Через тело можно провести любое количество сагиттальных плоскостей. Одна из них, та, которая проходит через вертикальную основную ось, называется срединной, или медианной. Она делит тело на две симметричные половины — правую и левую. Фронтальная плоскость идет в направлении поперечной и перпендикулярна к сагиттальной оси. Любая из фронтальных плоскостей делит тело на заднюю и переднюю части. Фронтальная плоскость перпендикулярна опоре и параллельна передней поверхности тела, поверхности лба, с чем и связано ее название (латинское «фронс» — лоб). Горизонтальная, или поперечная, плоскость проходит в направлении поперечной оси параллельно плоскости опоры и перпендикулярна к вертикальной. Любая из поперечных плоскостей разделит тело на верхнюю и нижнюю половины. Соответственно осям и плоскостям определяется положение частей тела, расположение внутренних органов. Тело человека обладает симметрией. Это особенно четко выявляется при мысленном проведении через тело срединной сагиттальной плоскости. В расположении внутренних органов также наблюдается симметрия. Существуют правое и левое легкое, правая и левая почка. Однако в отношении ряда внутренних органов этот принцип нарушен. Известно, сердце человека располагается в грудной клетке больше слева, чем справа, желудок и селезенка — непарные органы и располагаются только слева. Положение частей тела по отношению к основным осям и плоскостям обозначается специальными терминами. Основные из них таковы: медиальный — расположенный ближе к срединной оси,внутренней; латеральный — расположенный дальше от срединной оси, боковой, наружный; краниальный — расположенный в направлении головы, черепа; каудальный — расположенный в обратном направлении, хвостовой; дорзальный — расположенный на задней, спинной стороне; вентральный — расположенный на передней-, брюшной стороне. Применительно к конечностям пользуются терминами: проксимальный — лежащий ближе к туловищу и дистальный—расположенный дальше от туловища. Например, голень по отношению к стопе расположена проксимально, а по отношению к бедру— дистально.  7)Общий план строения нервной системы человека, ее значение Нервная система – самая важная система организма, объединяющая деятельность всех органов и обеспечивающая его взаимодействие с окружающей средой. Нервная система Центральная (ЦНС) – головной мозг, спинной мозг Периферическая (ПНС) – нервы, нервные узлы ПНС Соматическая (произвольная регуляция) Автономная (непроизвольная регуляция) – симпатическая, парасимпатическая Отделы нервной системы Центральный – представлен спинным и головныммозгом, которые защищены мозговыми оболочками, состоящими из соединительной ткани. Периферический – образован нервами и нервными узлами. Автономный (вегетативный) – управляет работой внутренних органов, не подчиняется воле человека, состоит из двух отделов: симпатического и парасимпатического. Симпатический отдел – усиливает и ускоряет работу сердца, сужает просветы артерий, а просветы бронховрасширяет, усиливает секрецию потовых желез. Парасимпатический – замедляет и ослабляет сокращение сердца. Нервная система состоит из нервной ткани, которая образована нейронами, окруженными нейроглией. Нейроны – одноядерные клетки, состоящие из аксонов и дендритов. Аксоны – длинные отростки, дендриты – короткие. Нервные клетки образуют постоянные контакты с другими клетками. Место контакта – синус. Головной и спинной мозг состоят из серого вещества (скопление тел нервных клеток) и белого вещества (образованного отростками нервных клеток). Нейроны бывают трех типов: чувствительные, двигательные и вставочные. По чувствительным нейронам импульсы передаются от органов чувств и внутренних органов в мозг. Вставочные нейроны образуют белое вещество спинного мозга, Двигательные проводят импульс от мозга к рабочим органам. Проведение нервных импульсов по длинному отростку клетки – важнейшая функция нейрона. Нервный импульс, возникающий в нейроне, пробегает по всей длине отростка. Окончания длинных отростков подходят к другим нервным клеткам, образуя специализированные контакты. Функция таких контактов заключается в передаче влияния от одной нервной клетки к другой. Нервный импульс, поступивший по длинному отростку к следующей нервной клетке, может вызвать в ней либо возбуждение, либо торможение. Если нейрон возбужден, в нем возникает свой нервный импульс, который, добежав до окончания длинного отростка, может возбудить целую группу следующих нейронов, находящихся с ним в контакте. А волокна, входящие в состав нервов, несут к мышцам и железам. В ряде случаев нервный импульс, добравшись до соседнего нейрона, не только не возбуждает его, а, наоборот, временно затрудняет развитие в нем возбуждения или даже угнетает его. Этот процесс называют торможением нервной клетки. Торможение не позволяет возбуждению беспредельно распространяется в нервной системе. Благодаря взаимодействию возбуждения и торможения в каждый момент времени нервные импульсы могут формироваться только в строго определенной группе нервных клеток. Этим обеспечивается координированная деятельность нервных клеток. Возбуждение и торможение являются двумя важнейшими процессами, протекающими в нейронах. Все нервные клетки по их функциям можно разделить на три типа: чувствительные нейроны передают в мозг нервные импульсы от органов зрения, слуха и др., а также от внутренних органов. Большая часть нейронов относится к типу вставочных. Это их тела образуют основную массу серого вещества мозга. Они как бы вставлены между чувствительными нейронами, осуществляя связь между ними. Исполнительные нейроны формируют ответные нервные импульсы и передают их мышцам и железам. 8)Особенности строения отделов головного мозга. Перечислите мозговые оболочки и укажите их функции. Расскажите механизм образования и функции церебральной жидкости. Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ, ликвор, спинномозговая жидкость) циркулирует между оболочками мозга, в его желудочках и спинномозговом канале. Головной и спинной мозг окружены тремя оболочками: наружной – твердой, средней – паутинной [лат. Arachnoidea] и внутренней – мягкой. Между паутинной и мягкой оболочками находится подпаутинное (субарахноидальное) пространство, единое для головного и спинного мозга, в котором и находится спинномозговая жидкость.  Образование ЦСЖ происходит в желудочках мозга путем пропотевания плазмы крови через стенки сосудов, а также секрецией клеток сосудистых сплетений. За сутки образуется в среднем 400-600мл ЦСЖ. Одновременно в субарахноидальном пространстве находится 100-150 мл жидкости, которая постоянно двигается, но это движение, в отличие от тока крови, не является кругооборотом. Спинномозговая жидкость перемещается от черепа вниз очень медленно, при этом в неё выделяются продукты обмена мозговой ткани. Постоянное движение жидкости ведет к её периодическому обновлению, которое происходит от 1 до 6 раз в сутки. Из субарахноидального пространства ликвор всасывается через сосуды твердой мозговой оболочки в ток крови. Функции ликвора.К основным функциям ликвора относятся: - механическая защита мозга от повреждений; - удаление продуктов обмена мозговой ткани; - транспорт метаболитов и биологически активных веществ; - поддержание постоянства солевого состава, рН и осмотического давления тканей ЦНС; - обеспечение стабильного окружения мозга, относительно нечувствительного к быстрым изменениям состава крови; - респираторная функция. Нервные элементы, регулирующие дыхательную функцию, расположены на дне IV желудочка мозга. Изменение концентрации ионов К+, Н+ в ликворе приводит к изменению частоты и амплитуды дыхания. 9)Строение и функции спинного мозга. Расположен спинной мозг в позвоночном канале. Сзади и спереди находятся две борозды, благодаря которым мозг делится на правую и левую половину. Он покрыт тремя оболочками: сосудистой, паутинной и твердой. Пространство между сосудистой и паутинной оболочками заполнено спинномозговой жидкостью. В центре спинного мозга можно увидеть серое вещество, на срезе по форме напоминающее бабочку. Состоит серое вещество из двигательных и вставочных нейронов. Наружный слой мозга представляет собой белое вещество аксонов, собранных в нисходящие и восходящие проводящие пути. В сером веществе различают два типа рогов: передние, в которых находятся двигательные нейроны, и задние, место расположения вставочных нейронов. В строении спинного мозга насчитывают 31 сегмент. Из каждого тянутся передние и задние корешки, которые, сливаясь, образуют спинномозговой нерв. При выходе из мозга нервы сразу же распадаются на корешки – задние и передние. Задние корешки образованы при помощи аксонов афферентных нейронов и направлены они в задние рога серого вещества. В этом месте они образуют синапсы с эфферентными нейронами, чьи аксоны образуют передние корешки спинномозговых нервов. В задних корешках находятся спинномозговые узлы, в которых расположены чувствительные нервные клетки. По центру спинного мозга проходит спинномозговой канал. К мышцам головы, легким, сердцу, органам грудной полости и верхним конечностям нервы отходят от сегментов верхней грудной и шейной части мозга. Органами брюшной полости и мышцами туловища управляют сегменты поясничной и грудной частей. Мышцами нижней части брюшной полости и мышцами нижних конечностей управляют крестцовые и нижнепоясничные сегменты мозга. Функции спинного мозга Известно две основных функции спинного мозга: Проводниковая; Рефлекторная. Проводниковая функция состоит в том, что нервные импульсы по восходящим путям мозга движутся к головному мозгу, а по нисходящим путям от головного мозга к рабочим органам поступают команды. Рефлекторная же функция спинного мозга заключается в том, что он позволяет выполнять простейшие рефлексы (коленные рефлекс, отдергивание руки, сгибание и разгибание верхних и нижних конечностей и др.). Под контролем спинного мозга осуществляются только простые двигательные рефлексы. Все остальные движения, такие как ходьба, бег и др., требуют обязательного участия головного мозга. 10)Понятие рефлекс. Виды рефлексов. Строение соматической и вегетативной рефлекторных дуг. Рефлекс — ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая и контролируемая ЦНС Виды рефлексов

11) Расскажите о I-VI парах черепно-мозговых нервов. Указать область иннервации. ЧМН I- VI пары. Они имеют собственное название и порядковый номер. I пара – обонятельные нервы . По функции чувствительные. Начинаются от обонятельных клеток слизистой носовой полости. Из полости черепа выходит через решетчатую пластинку решетчатой кости. Импульсы поступают в обонятельный мозг. II пара – зрительный нерв. Образован отростками ганглиозных клеток сетчатки глаза. Из черепа выходит через зрительный канал клиновидной кости. Импульсы поступают в подкорковые а затем в корковые структуры головного мозга. III пара – глазодвигательный. Двигательный по функции. Начинается от ядер среднего мозга к нему присоединяются парасимпатические волокна добавочного ядра. Из черепа выходит через верхнюю глазничную щель. Иннервирует мышцы глазных яблок, мышцу поднимающуюю верхнее веко, ресничную, суживающую зрачок. IV пара – блоковый. Двигательный. Начинается от ядер среднего мозга. Из черепа выходит через верхнюю глазничную щель. Иннервирует верхнюю косую мышцу глазного яблока. V пара – тройничный. Смешанный. Начинается от ядер в области моста. Имеет три крупные ветви : 1) глазная чувствительная – выходит через глазную щель ; 2) верхнечелюстная чувствительная – выходит из черепа через круглое отверстие клиновидной кости; 3) нижнечелюстная, смешанная – выходит из черепа через овальное отверстие клиновидной кости , иннервирует соответствующие области головы. VI пара- отводящий, двигательный. Начинается от ядер в области моста. Из черепа выходит через верхнюю глазную щель. Иннервирует наружную прямую мышцу глазного яблока. 12) Расскажите о VII-XII парах черепно-мозговых нервов. Укажите область иннервации VII пара – лицевой нерв (n. Facialis) смешанный .От него отходят большой каменистый нерв (слизистая полости носа, рта, слезная железа) и барабанная струна ( поднижнечелюстная, подъязычная слюнные железы, вкусовая чувствительность 2/3 языка). Двигательные волокна иннервируют мимические мышцы. VIII пара – преддверно –улитковый нерв (n/ vestibulocochlearis) –чувствительный. Включает две части: Улитковая – отвечает за проведение импульса от органа слуха в головной мозг; преддверная – отвечает за проведение импульса из органа равновесия в головной мозг. IX пара – языкоглоточный (n. glossopharyngeus) смешанный. Из черепа выходит через яремное отверстие. Ветви : барабанный нерв ( барабанная полость); глоточные ветви (слизистая оболочка и мышцы глотки); язычные ветви( вкусовая чувствительность языка). X пара – блуждающий нерв (n.vagus) смешанный . Из черепа выходит через яремное отверстие. Выделяют четыре отдела : головной, шейный, грудной, брюшной. Блуждающий нерв имеет обширную зону иннервации чувствительная и парасимпатическая иннервация органов шеи, грудной и брюшной полостей, кроме органов малого таза; двигательная иннервация мышц гортани, глотки , пищевода. X I пара – добавочный нерв –двигательный. Покидает полость черепа через яремное отверстие. Иннервирует трапецивидную и грудинно-ключично-сосцевидную мышцы. XII пара подъзычной нерв (n. hypoglossus) двигательный. Из черепа выходит через канал подъязычного нерва. Иннервирует мышцы языка. 13)Вегетативная нервная система 1 – Соматическая (анимальная) нервная система (systema nervosum somaticum), которая иннервирует скелетные мышцы и органы чувств, обеспечивая восприятия раздражений и ответные моторные реакции. 2 – Вегетативная (автономная) нервная система (systema nervosum autonomicum), которая иннервирует внутренние органы и железы, в том числе эндокринные, обеспечивая регуляцию обмена веществ в органах, скелетных мышцах, рецепторах и в самой центральной нервной системе. ВНС имеет центральную часть и периферическую часть. Центральные отделы ВНС представлены ядрами, лежащими в среднем (III), продолговатом (VII, IX, X) и спинном мозге. Периферические отделы ВНС представлены ганглиями, нервами и их ветвями. Оба морфологических отдела ВНС регулируются вегетативными центрами, расположенными в гипоталамусе и структурах лимбической системы. Высший контроль через гипоталамические центры осуществляет кора головного мозга, особенно ее лобные и височные отделы. Деятельность ВНС происходит вне сферы сознания, но сказывается на общем самочувствии и эмоциональной сфере, определяя уровень функциональной активности соматической нервной системы и обслуживаемых ею органов. ВНС регулируют обмен веществ, рост и размножение (трофическая функция), координирует работу органов и систем (адаптационная функция). Адаптационно-трофическое влияние ВНС распространяется на все отделы НС, включая и кору головного мозга. Такая обратная связь превращает нервную систему в систему управления замкнутого цикла, а весь организм представляет собой саморегулирующуюся систему от клеточного до организменного уровня. Вегетативная нервная система, в отличие от соматической НС, имеет ряд особенностей: 1 – она контролируется, но не управляется корой головного мозга; 2 – она не имеет собственных чувствительных волокон, которые являются общими для СНС и ВНС; 3 – двигательные вегетативные волокна переключаются в вегетативных ганглиях и состоят из преганглионарного и постганглионарного участков. В зависимости от места расположения все ганглии делятся на: 1 – паравертебральные (лежащие вдоль позвоночника), 2 – превертебральные (лежащие на удалении от позвоночника в составе сплетений), 3 – экстрамуральные (лежащие возле иннервируемого органа), 4 – интрамуральные (лежащие в стенке иннервируемого органа). Схема ВНС. Преганглионарные волокна белого цвета (покрыты миелином), а постганглионарные волокна серого цвета (безмиелиновые). Количество преганглионарных волокон гораздо меньше, чем постганглионарных. В ганглиях происходит размножение нервных импульсов, и такой способ контакта нейронов называется мультипликацией (импульсы к органам передаются более диффузно, чем в соматической НС). Физиологические особенности ВНС обусловлены строением волокон. Безмиелиновые волокна тонкие и проводят импульсы со значительно меньшей скоростью (1-3 м/с), чем миелиновые (120-130 м/с). Вегетативные волокна менее вобудимы и обладают более продолжительным рефрактерным периодом, чем соматические, поэтому для возбуждения вегетативных нервов необходимо более сильное раздражение. ВНС по положению своих ядер и узлов, а также по характеру влияния на органы подразделяется на: 1 – симпатический отдел (pars sympаthica), 2 – парасимпатический отдел (pars parasympаthica). Влияние этих двух отделов на работу органов носит, как правило, противоположный характер. Один отдел усиливает, а другой – тормозит работу органов «Бегства от роя ос подобно действию симпатической нервной системы, а глубокий здоровый сон аналогичен парасимпатическому влиянию на организм». Часть органов имеет только симпатическую иннервацию (потовые железы, гладкие мышцы кожи, надпочечники). Симпатический отдел доминирует в дневное время, во время бодрствования, а парасимпатический – в ночное время суток. Таким образом, ВНС является одним из регуляторов биологических ритмов в организме. В органах с двойной вегетативной иннервацией наблюдается взаимодействие симпатических и парасимпатических нервов в форме согласованного антагонизма: симпатический отдел парасимпатический отдел 1 – расширяет зрачок суживает зрачок 2 – суживает сосуды расширяет сосуды 3 – учащает и усиливает работу сердца урежает и ослабляет работу сердца 4 – тормозит перистальтику кишечника усиливает перистальтику кишечника 5 – угнетает секрецию желез возбуждает секрецию желез 6 – расширяет бронхи суживает бронхи 7 – учащает и усиливает дыхание урежает и ослабляет дыхание 8 – сокращает сфинктер и расслабляет стенку мочевого пузыря расслабляет сфинктер и сокращает стенку мочевого пузыря Самый главный парасимпатический нерв – блуждающий (X). Симпатический отдел ВНС имеет центры в ядрах боковых рогов С8 – L3 сегментов спинного мозга. От ядер в составе передних корешков спинного мозга идут преганглионарные волокна, которые переключаются в симпатических ганглиях. Ганглии располагаются двумя цепочками спереди и латерально вдоль позвоночного столба и образуют симпатические стволы (truncus syumpatiicus). Они тянутся от основания черепа до вершины копчика, где сливаются в нижнем копчиковом узле. Стволы делятся на шейную, грудную, крестцовую и копчиковую части. В шейной части 3 узла (верхний, средний, нижний). Они отдают постганглионарные волокна к органам головы, шеи и к сердцу. В грудной части 10-12 узлов. Они отдают ветви к сердцу, легким и органам средостения. От 5-11 узлов отходят внутренностные ветви, образующие солнечное (чревное) сплетение (plexus coeliacus). В поясничной части 3-5 узлов. От них ветви идут к сплетениям брюшной полости и таза. В крестцовой части 4 узла, отдающие ветви к сплетениям таза. Парасимпатический отдел ВНС имеет центры в ядрах ствола мозга и ядрах крестцовых сегментов спинного мозга. Периферическая часть представлена узлами и волокнами III (глазодвигательного), VII (лицевого), IX (языкоглоточного) и X (блуждающего) черепных нервов, отходящих от ствола мозга, а также тазовыми нервами. Ядра VII и IX пар черепных нервов входят в состав слюноотделительного центра. Ядра X пары входят в состав центра дыхания, сердечной деятельности и др. жизненно важных центров продолговатого мозга. В крестцовых сегментах лежат центры мочеиспускания, дефекации и половых функций. 14) Продолговатый мозг – является непосредственным продолжением спинного мозга. Он сочетает в себе черты строения спинного мозга и начального отдела головного мозга. На его передней поверхности по средней линии проходит передняя срединная щель, являющаяся продолжением одноименной борозды спинного мозга. По бокам от щели находятся пирамиды, которые продолжаются в передние канатики спинного мозга. Пирамиды состоят из пучков нервных волокон, которые в борозде перекрещиваются с такими же волокнами противоположной стороны. Латеральнее пирамид с двух сторон находятся возвышения – оливы. На задней поверхности продолговатого мозга проходит задняя (дорсальная) срединная борозда, являющаяся продолжением одноименной борозды спинного мозга. По бокам от борозды лежат задние канатики. В них проходят восходящие пути спинного мозга. По направлению кверху задние канатики расходятся в стороны и идут к мозжечку. Внутреннее строение продолговатого мозга. Продолговатый мозг состоит из серого и белого вещества. Функции продолговатого мозга. 1. Рефлекторная функция связана с центрами находящимися в продолговатом мозге. В продолговатом мозге расположены следующие центры: 1) Дыхательный центр, обеспечивающий вентиляцию легких; 2) Пищевой центр, регулирующий сосание, глотание, отделение пищеварительного сока (слюноотделения, желудочного и поджелудочного соков); 3) Сердечно-сосудистый центр – регулирующий деятельность сердца и кровеносных сосудов. 15)Строение мозжечка Мозжечо́к — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. У человека располагается позади продолговатого мозга и варолиева моста, под затылочными долями полушарий головного мозга. Посредством трёх пар ножек мозжечок получает информацию из коры головного мозга, базальных ганглиев, экстрапирамидной системы, ствола головного мозга и спинного мозга. У различных таксонов позвоночных взаимоотношения с другими отделами головного мозга могут варьироваться. 16)Конечный мозг Конечной мозг – это самый большой по объему отдел головного мозга. Состоит из двух полушарий. К конечному мозгу относят также обонятельный мозг и базальные ганглии, которые обуславливают автоматизм движений. Снаружи полушария покрыты корой толщиной 2-5 мм. В ней есть борозды и извилины, что увеличивает площадь коры. В составе коры большого мозга насчитывается около 14 млрд нервных клеток, площадь коры составляет 2000-2500 см. в коре имеются сенсорные, моторные, ассоциативные зоны, благодаря которым человек имеет возможность всесторонне оценить обстановку и принять решения. Конечный мозг представлен правым и левым полушариями. Соединяются они мозолистым телом. Полушария прикрывают сверху промежуточный, средний мозг и верхнюю поверхность мозжечка. Кроме этого к основным частям конечного мозга относят обонятельный мозг и базальные ядра. Полостью конечного мозга являются боковые желудочки. Поверхность полушарий покрыты серым веществом – корой. Толщина ее 2-5 мм, площадь 2000-2500см2.В составе коры приблизительно 14 млрд нейронов и более 140 млрд глиальных клеток.. Клеточный состав коры разнообразен; в коре различают шесть слоев. В каждом полушарии выделяют поверхности: дорсолатеральную, медиальную и нижнюю. Полушария при помощи первичных борозд разделены на доли: лобную, теменную, височную, затылочную и островок. Лобная доля отделена от теменной центральной бороздой; теменная от височной – латеральной; теменная от затылочной -теменно-затылочной бороздой. В лобной доле в прецентральной извилине находятся двигательные центры. В нижней лобной извилине - речедвигательный центр( моторный центр речи). В теменной доле в постцентральной извилине расположена зона кожномышечной чувствительности. В височной доле расположена зона слуховой чувствительности. В затылочной доле находится зрительная зона. 17)Кровообращение головного мозга Кровоснабжение головного мозга осуществляется внутренними сонными и позвоночными артериями, которые в основании мозга связаны друг с другом и образуют артериальный круг. Характерной особенностью является то, что мозговые артерии входят в ткань мозга не в одном месте, а распространяются по поверхности мозга, отдавая тонкие ветви. Данная особенность обеспечивает равномерное распределение кровотока по поверхности мозга и оптимальные условия кровоснабжения коры. Отток крови из головного мозга происходит по поверхностным и глубоким венам, впадающим в венозные синусы твердой мозговой оболочки и далее во внутренние яремные вены. Особенностью венозных сосудов головного мозга является отсутствие в них клапанов и наличие большого числа анастомозов, препятствующих застою венозной крови. Капилляры сосудов головного мозга обладают специфической избирательной проницаемостью, что обеспечивает транспорт одних веществ из крови в ткани мозга и задержку других. В головном мозге имеется гематоэнцефалический барьер, отделяющий нейроны головного мозга от крови и отличающийся от других гистогематических барьеров. Для эндотелиальных клеток капилляров характерны: очень малое число пор, плотные контакты между клетками, низкая способность к пиноцитозу. Также особенностью данного барьера является наличие глиального компонента: глиальные клетки, участвующие в образовании барьера, — астроциты — своими отростками образуют своеобразные футляры вокруг капилляров. Защитная функция гематоэнцефалического барьера заключается в предупреждении или ограничении поступления в головной мозг различных веществ из крови. Этот барьер непроницаем и для многих других физиологически активных соединений: серотонина, адреналина, дофамина и многих гормонов. Регуляция кровотока в головном мозге происходит с помощью нервной и гуморальной систем. Нервная системаосуществлет регуляцию по рефлекторному типу. Большое значение при этом имеют барорецепторы каротидного тельца, расположенного в месте разветвления сонной артерии. Центральное звено регуляции находится в сосудодвигательном центре продолговатого мозга. Эфферентное звено реализуется через норадренергическую и холинергическую иннервацию сосудов. Из гуморальных факторов особенно сильное влияние на мозговые сосуды оказывает диоксид углерода. Увеличение напряжения С02 в артериальной крови приводит к увеличению мозгового кровотока. Значительно влияние на тонус сосудов и концентрации ионов водорода в межклеточной жидкости мозга. На уровень мозгового кровотока влияет также концентрация ионов калия. Особенности мозгового кровообращения и кровоснабжения

19)Типы соединения костей. Различают три типа соединения костей в организме:

Неподвижный тип соединения костей характерен для костей черепа (за исключением нижней челюсти) и таза. При таком типе соединения одна кость словно врастает в другую, в результате в месте их соединения образуется костный шов. Неподвижный тип соединения – самый прочный. При полуподвижном типе соединения кости связываются друг с другом с помощью хрящей. Полуподвижно друг с другом соединены позвонки, а также рёбра с грудиной. Подвижные соединения костей называют суставами. Сустав образуют две или несколько костей, соединённых друг с другом связками – прочным тяжами из соединительной ткани. Если в суставе только две кости, то одна из них образует суставную головку, а другая – суставную впадину. Головка и впадина снаружи покрыты гиалиновым(суставным) хрящом. Он позволяет уменьшать трение во время работы сустава. Кроме того, снаружи сустав окружает суставная сумка. Её клетки выделяют в полость сустава синовиальную (суставную) жидкость, которая также необходима для уменьшения трения при работе сустава. Помимо этого синовиальная жидкоcть доставляет к клеткам гиалинового хряща питательные вещества, так как в нём отсутствуют кровеносные сосуды. Виды суставов:  20) Отделы осевого скелета. Все кости скелета делятся на подгруппы. Осевой скелет состоит из следующих. 1. Череп является костной основой головы, а также вместилищем мозга, органов обоняния, слуха и зрения. В нем выделяется два отдела: лицевой и мозговой. 2. Рассматривая скелет человека (осевой скелет) нужно отметить и грудную клетку, которая по форме является сжатым усеченным конусом. Это вместилище для различных внутренних органов. Состоит она из 12-ти пар ребер, 12-ти грудных позвонков, а также грудины. 3. Позвоночник (иначе - позвоночный столб) - это опора всего скелета, главная ось тела. Спинной мозг проходит внутри позвоночного канала. 21)Отделы черепа. Состоит из двух отделов – мозговой череп и лицевой череп. К черепу относятся: затылочная, лобная, решетчатая, клиновидная, теменная, височная. Последние две – парные кости. Лицевой череп включает верхнюю челюсть, нёбную, скуловую, носовую, слёзную, нижнюю носовую раковину (парные кости); сошник, нижнюю челюсть, подъязычную кость (непарные кости). Лицевая часть находится кпереди и снизу от мозгового черепа. Основная часть представлена нижней и верхней челюстью с зубами, остальные кости более мелкие. В мозговом черепе выделяют свод (крышу) и основание. Граница между ними проходит по наружному затылочному выступу и верхней выйной линии, по наружному слуховому проходу, по скуловой дуге, по надглазничному краю достигает надпереносья. На внутренней поверхности чёткой границы между крышей и основанием нет. Различают наружное и внутреннее основание черепа. Во внутреннем основании различают переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки. В передней лежат лобные доли полушарий головного мозга, в средней – височные доли, в задней – мозжечок. 22)Анатомическое образование таза человека Скелет таза состоит из тазовых костей, крестца и копчиковой кости. Каждая из них прочно зафиксирована. Подвздошная кость, а также копчиковая сочленяется с крестцовой. Таз разделяют на большой и малый отделы. Первый состоит из боков с крыльями подвздошных костей. На внутренней поверхности находится подвздошная яма, а снаружи — ягодичные ямы. Малый таз состоит из полости цилиндрической формы с верхним и нижним отверстиями (то есть входом и выходом). Копчиковая кость немного подвижна, что помогает женщинам при родах. Костная анатомия таза имеет следующие различия у мужчин и женщин:

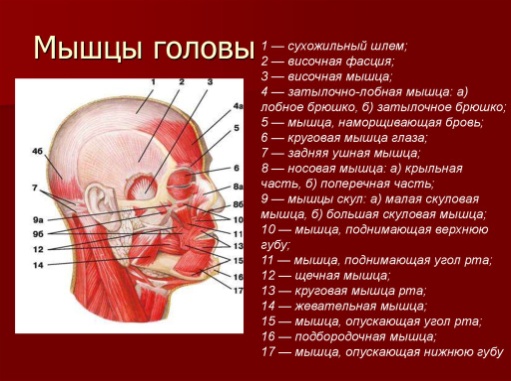

23)Мышцы головы. Мышцы головы – мимические и жевательные. Жевательные: жевательная, височная, латеральная крыловидная, медиальная крыловидная. Мимические: надчерепная; передняя, верхняя, задняя ушная – у человека не развиты. Круговая мышца глаза; носовая мышца; мышца, поднимающая верхнюю губу; большая и малая скуловые; мышца, опускающая угол рта и м., поднимающая угол рта; м., опускающая нижнюю губу, подбородная мышца, щёчная мышца, круговая мышца рта.

Мышцы-пришельцыМышцы-пришельцы, покрывающие собственные мышцы груди, являются у человека мощно развитыми. Они приводят в движение и укрепляют на туловище верхние конечности.

|