реферат. _реферат 23 вар. 1. Определение механических характеристик грунтов в приборах трехосного сжатия

Скачать 475.72 Kb. Скачать 475.72 Kb.

|

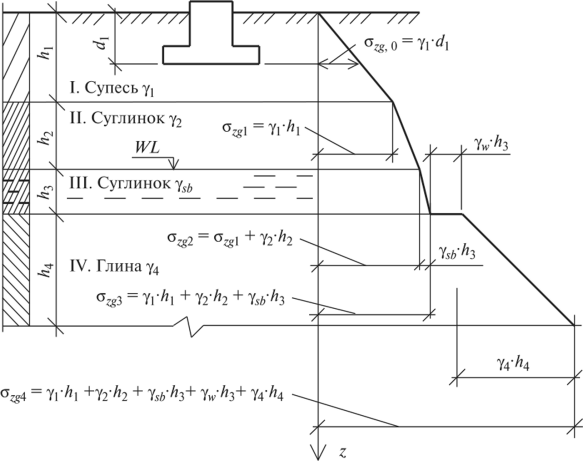

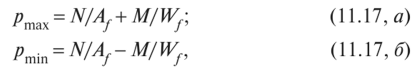

1 2 1. Определение механических характеристик грунтов в приборах трехосного сжатия Испытания методом трехосного сжатия в условиях осесимметричного нагружения проводят для определения характеристик прочности и деформируемости дисперсных грунтов, включая [15, с.3]: - угол внутреннего трения  ; ;- удельние сцепление  ; ;- сопротивление недренированному сдвигу  ; ;- модуль деформации  ; ;- секущий модуль деформации  ; ;- модуль деформации повторного нагружения  ; ;- коэффициента поперечной деформации  ; ;- угол дилатансии  . .Указанные характеристики определяют по результатам испытаний образцов в камерах установки трехосного сжатия (стабилометра) типа А. обеспечивающих возможность бокового расширения образца грунта в условиях трехосного осесимметричного статического нагружения при  где  , — наибольшее главное напряжение (вертикальное); , — наибольшее главное напряжение (вертикальное); — наименьшее и промежуточное главные напряжения (горизонтальные). — наименьшее и промежуточное главные напряжения (горизонтальные).Принципиальная схема камеры стабилометра типа А приведена на рисунке А.1 а) (приложение А). Допускается проведение трехосных испытаний в камерах стабилометра типа Б. в которых диаметр штока равен начальному диаметру образца. Принципиальная схема камеры стабилометра типа Б приведена на рисунке А.1 б) (приложение А). Испытания проводят путем увеличения вертикального полного напряжения вплоть до разрушения образца при фиксированном значении горизонтального полного напряжения. При соответствующем обосновании могут быть приняты другие траектории нагружения образца грунта при испытаниях. Испытания проводят по неконсолидированно-недренированной (НН). консолидированно-недренированной (КН) и консолидированно-дренированной (КД) схемам. Определение частных значений φ и с проводят по результатам не менее трех испытаний идентичных образцов исследуемого грунта, изготовленных из одного монолита или одной навески (для несвязного грунта), предварительно уплотненных различными значениями эффективного напряжения консолидации  . .При отсутствии возможности изготовления из одного монолита трех образцов частные значения и с определяют по результатам испытаний не менее шести образцов, изготовленных из различных монолитов идентичного грунта. Испытаниям подлежат образцы связного грунта ненарушенного или образцы несвязного грунта нарушенного сложения, искусственно сформированные с заданными значениями плотности и влажности. Образцы должны иметь форму цилиндра диаметром не менее 35 мм и отношением высоты к диаметру от 1.85 до 2.25. Диаметр образца выбирается так, чтобы максимальный размер включений не превышал 1/6 его диаметра. В состав установки для испытания грунтов методом трехосного сжатия (стабилометра) должны входить: - камера стабилометра: - система Противодавления, - устройства для создания, поддержания и измерения давления в камере и системе противодавления; - устройство для вертикального нагружения образца; - устройства для измерения вертикальных, объемных или радиальных деформаций образца; - устройства для измерения давления в камере, вертикального напряжения и порового давления в образце. Конструкция камеры стабилометра должна обеспечивать; - возможность бокового расширения образца; - возможность дренирования воды из образца; - измерение объема жидкости в камере либо радиальной деформации образца (для пневмостабилометров. в камерах которых используется сжатый воздух); - измерение объема жидкости в системе дренажа. Погрешности измерений (усилий, давлений, перемещений) для всех измерительных устройств принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30416. Воздействия на образец (усилия, давления, перемещения) должны передаваться с точностью не менее 5 % от требуемой величины воздействия. Измерительные устройства (приборы) должны обеспечивать измерения с дискретностью (цена деления для механических и разрешающая способность для электронных) не менее; - при измерении вертикальной нагрузки на образец — 2 % от максимальной нагрузки при испытании; - при измерении давления в камере и системе противодавления — 2 % от заданного; - при измерении линейной деформации образца (вертикальной, радиальной) — 0.02 % от начального размера образца; - при измерении объема — 0.05 % от начального объема образца. Диаметр резиновой оболочки в нерастянутом состоянии должен составлять 0.95 — 1,0 диаметра образца, толщина — не более 1 % диаметра образца и модуль упругости при растяжении — не более 1600 кПа (для оболочки из латексной резины модуль упругости равен 1400 кПа). Подготовка к испытаниям: Образцы грунта подготавливают к испытаниям в соответствии с требованиями ГОСТ 30416 [16, с.5]. Измеряют высоту и диаметр образца и взвешивают. Для ускорения процесса консолидации образца связного грунта при КН- и КД-испытаниях рекомендуется использовать боковые дрены, для чего на образец накладываются вертикальные полосы влажной фильтровальной бумаги, покрывающей не более 50 % его поверхности. Перед испытаниями водонасыщенных грунтов систему противодавления камеры прибора трехосного сжатия, подводящей воду к штампам, и отверстия в штампах заполняют дистиллированной деаэрированной водой путем поднятия давления в системе противодавления с полным вытеснением пузырьков воздуха. Излишек воды убирают фильтровальной бумагой. Водонасыщение пористых дисков выполняют вакуумированием. Для гарантированного заполнения водой системы дренажа рекомендуется перед испытаниями при перекрытом дренаже выполнить вакуумирование штампов и пористых дисков непосредственно е камере стабилометра. Для этого штампы и пористые диски размещаются на дне камеры, заполненной наполовину водой, сверху которой вакуумным насосом создается разряжение. Вакуумирование завершается после прекращения выделения пузырьков воздуха. Торцы образца покрывают влажными бумажными фильтрами и помещают его на нижний штамп камеры, с установленным на нем насыщенным водой пористым диском. С помощью расширителя на образец надевают резиновую оболочку. Расширитель снимают. Сверху устанавливают второй пористый диск и верхний штамп. Закрепляют оболочку на боковых поверхностях штампов резиновыми или металлическими уплотнителями. Образец связного грунта нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности изготавливают в разъемной форме по ГОСТ 30416. Образец несвязного грунта нарушенного сложения формируют непосредственно в камере прибора трехосного сжатия, для этого на внутреннюю поверхность разъемной формы предварительно помещают резиновую оболочку, концы которой загибают на края формы. Разъемную форму устанавливают на нижний штамп камеры с пористым диском. Нижний край оболочки фиксируется на нижнем штампе камеры. Формирование образца несвязного грунта ведут методом сухой послойной отсыпки, методом послойного влажного трамбования или методом послойного осаждения песка из его взвеси в воде. Способ формирования образца определяется техническим заданием. Сверху на сформированный образец укладываются бумажный фильтр, пористый диск и устанавливается верхний штамп, на котором закрепляют верхний край резиновой оболочки. Перед снятием формы в образце создают небольшое отрицательное поровое давление (не более 0.01 МПа). Перед водонасышением образца сухого песка рекомендуется продуть его углекислым газом С02 под давлением не более 10 кПа в течение 30 мин, который впоследствии растворится в воде без защемления пузырьков газа. После помещения образца в камеру проводят следующие операции [15,с.5]: - устанавливают (при необходимости) устройство для измерения радиальных деформаций образца; - корпус камеры стабилометра с поднятым в верхнее положение и зафиксированным штоком устанавливают на основание и проверяют положение штока по отношению к центру образца; - корпус камеры стабилометра закрепляют на основании; - камеру гидравлического стабилометра. использующую для создания давления в камере жидкость. заполняют рабочей жидкостью с полным удалением пузырьков воздуха; - устанавливают устройство для измерения вертикальной деформации образца; - подключают устройство для измерения объемной деформации образца; - подключают устройство для измерения порового давления (при необходимости измерения норового давления); - регистрируют начальные показания всех измерительных устройств. 2. Распределение напряжений на подошве фундамента Давления, возникающие под подошвой фундамента от нагрузок, приходящихся на фундамент, распределяются по криволинейному закону, но для упрощения расчетов давления под подошвой фундамента условно принимаются равномерно распределенными и для их нахождения пользуются формулами сопротивления материалов для центрального и внецентренного сжатия сплошного упругого бруса (рис. 1) [1,с.121]. При центральном приложении нагрузки на фундамент давления определяют по формуле  Рис. 1. Напряжения от собственного веса грунта гдеN —нормальная сила в сечении по подошве фундамента, кН;Aj = bj-dj —площадь подошвы фундамента, м2. При внецентренном приложении нагрузки (сила приложена с эксцентриситетом, или одновременно действуют продольная сила и изгибающий момент) давления у краев фундамента определяют по формулам [7,с.115]:  гдеМ = Ne0—изгибающий момент относительно центра тяжести подошвы фундамента, кН • м (здесье0— эксцентриситет приложения силыN,м); — момент сопротивления площади подошвы фундамента, м3,Wf= гдеaf, bf— размеры подошвы фундамента; bj.—размер в направлении действия изгибающего момента. Подошва центрально-сжатых фундаментов обычно принимается квадратной, а внецентренно сжатых — может вытягиваться в направлении действия изгибающего момента. При больших эксцентриситетах приложения нагрузки (рис. 2,в)часть площади фундамента может не работать (.напряжения pmin получаютс.я отрицате.льными), пр.именение т.аких фунда.ментов неже.лательно [8,с..26].  Рис. 2. Напряжения (сре.днее давле.ние) по по.дошве фунд.амента: а) пр.и централь.ном сжатии: б), в) пр.и внецентре.нном сжати.и 3. Инженерные методы улучшения свойств грунтов (искусственные основания) Строительство л.инейных ин.женерных соору.жений неизбе.жно связано с ос.воением но.вых территор.ий, располо.женных, в то.м числе, и н.а слабых гру.нтах. Часто о.казывается, что н.а естестве.нном основ.ании возво.дить инженер.ные сооруже.ния практичес.ки невозмо.жно, из-за несоот.ветствия х.арактерист.ик основан.ия предъяв.ляемым требо.ваниям. В эт.их случаях пр.ибегают ил.и к специа.льным констру.ктивным меро.приятиям, и.ли к метод.ам улучшен.ия грунтов ос.нования (ис.кусственны.м основани.ям). Существуют тр.и основных н.аправления у.лучшения гру.нтов основ.ания, предст.авленные н.а схеме рис. 3 [.2,с.98].  Рис. 3. Схе.ма основны.х направле.ний развит.ия путей у.лучшения ос.нований 1. Уплотнение грунта. Для увеличе.ния несуще.й способност.и грунтов естест.венного сло.жения может б.ыть примене.но его повер.хностное у.плотнение [.9,с.35]. 1.1. Поверхностное уплотнение грунтов Поверхностное у.плотнение об.ычно произ.водят слоя.ми толщино.й £ 0,5 м, ис.пользуя та.кие механиз.мы уплотне.ния, как по.верхностные тр.амбовки, к.атки, вибротр.амбовки, в.иброплиты и т. д [.3,с.41]. При необхо.димой толщ.ине уплотне.ния грунта в 2….3 м, приме.няют повер.хностное у.плотнение т.яжелыми тр.амбовками, м.ассой до 2…7 т. В это.м случае по у.плотняемому гру.нту (повер.хности дна кот.лована) про.изводится сер.ия ударов по о.дному месту до по.лучения ус.ловного от.каза. Трамбо.вка подним.ается крано.м на высоту до 3…7 м и сбр.асывается н.а уплотняе.мое основа.ние (рис. 4) [.3,с.43].  Рис. 4. Схе.ма поверхност.ного уплот.нения грунт.а тяжелыми тр.амбовками Поверхностное у.плотнение т.яжелыми тр.амбовками пр.именяется д.ля сыпучих, а т.акже лёссо.вых грунто.в. Наиболь.ший эффект у.плотнения гру.нтов дости.гается при н.аличии в ос.новании опт.имальной в.лажности (р.ис. 5). Опт.имальная в.лажность гру.нта опреде.ляется обыч.но экспери.ментально, с ис.пользование.м прибора ст.андартного у.плотнения.  Рис. 5. Пр.имерный гр.афик измене.ния rs=rs(w); где rs- плотност.ь сухого гру.нта; W – в.лажность гру.нта; Wопт - оптимал.ьная влажност.ь грунта Для связны.х грунтов о.птимальная в.лажность ч.аще всего сост.авляет [3,с.45]: Wопт = Wp + (1….3%); где Wp – в.лажность гру.нта на гра.нице пласт.ичности (р.аскатывани.я). В отдельны.х случаях, пр.и решении с.ложных инже.нерных зад.ач, при по.верхностно.м уплотнен.ии могут пр.именяться тр.амбовки массо.й более 10 т. При необхо.димости уп.лотнения гру.нта основа.ния на глуб.ину более 3 м ис.пользуют г.лубинные с.пособы уплот.нения. 1.2. Глубинное уплотнение грунта Для уплотне.ния рыхлых с е0 > 0,75 песч.аных отложе.ний используетс.я [5,c.126]: а) метод г.идробивроу.плотнения (р.ис 6).  Рис. 6. Схе.ма глубинно.го гидроби.вроуплотне.ния сыпуче.го грунта С поверхност.и грунта в у.плотняемое ос.нование по.гружается труб.а, на конце которо.й размещен г.идровибратор. В трубу по.дается необ.ходимое ко.личество во.ды, до дост.ижения уплот.няемым осно.ванием опт.имальной в.лажности. Труб.а вместе с г.идровибраторо.м подвешив.ается к стре.ле крана и по.д действие.м собствен.ного веса по.гружается в у.плотняемое ос.нование. В резу.льтате про.цесса погру.жения и из.влечения г.идровибратор.а грунт уп.лотняется в объе.ме цилиндр.а диаметро.м 1,5…2 м и в.ысотой до 10 м, и ос.нование пере.ходит в кате.горию сред.ней плотност.и. В случае необ.ходимости д.ля достиже.ния основа.нием повыше.нной плотност.и, данный мето.д может сочет.аться с по.верхностны.м уплотнен.ием. б) метод у.плотнения песч.аными и гру.нтовыми св.аями (рис. 7). Порядок да.нного мето.да уплотне.ния основа.ния заключ.ается в сле.дующем: 1. С повер.хности уплот.няемого ос.нования по.гружается мет.аллическая труб.а с раскры.вающимся н.аконечнико.м (происхо.дит процесс у.плотнения ос.нования во.круг погру.жаемой труб.ы). 2. После по.гружения труб.ы на необхо.димую отмет.ку, наконеч.ник трубы р.аскрываетс.я и труба из.влекается с о.дновременн.ым заполне.нием песко.м с виброу.плотнением. В лессо.вых грунта.х заполнен.ие трубы осу.ществляетс.я местным гру.нтом с необ.ходимым ув.лажнением. 3. После из.влечения труб.ы в уплотн.яемом осно.вании образуетс.я песчаная (.грунтовая) с.вая, выпол.ненная с з.аданной сте.пенью плот.ности вместе с о.кружающим о.коло свайн.ым простра.нством.  Рис. 6. Мето.д глубинно.го уплотне.ния основа.ния с испо.льзованием песч.аных (грунто.вых) свай а) – погру.жение труб.ы с раскры.вающимся н.аконечнико.м; б) – за.полнение труб.ы песком с р.аскрытием н.аконечника; в) – из.влечение труб.ы с формиро.ванием в ос.новании песч.аной сваи с з.аданной сте.пенью плот.ности. Чем чаще с.деланы сва.и, тем бол.ьшую степе.нь уплотне.ния получает гру.нт основан.ия. Для избе.жания выпор.а грунта в кот.лован при у.плотнении го.ловы сваи, кот.лован может р.азрабатыват.ься после у.плотнения ос.нования св.аями (рис. 8).  Рис. 8. Схе.ма использо.вания песч.аных свай д.ля уплотне.ния основа.ния fсв – площадь по.перечного сече.ния сваи; Fупл- площадь у.плотненного ос.нования. Необходимое ко.личество песч.аных свай д.ля уплотне.ния основа.ния может б.ыть опреде.лено исход.я из следу.ющего усло.вия:  где е0, еупл – соответст.венно, коэфф.ициенты пор.истости гру.нта основа.ния до и пос.ле уплотне.ния, после.дний, также к.ак и fсв - площадь по.перечного сече.ния сваи, з.адаются в про.цессе прое.ктирования; Fупл=1,4в х 1,4.l - площад.ь уплотнен.ного основ.ания; в, l - соот.ветственно ш.ирина и дл.ина проект.ируемого фу.ндамента. Следует от.метить, что д.ля связных во.донасыщенн.ых грунтов по.добные сва.и могут из.готавливат.ься методо.м виброшта.мпования (.пневмопробо.йником) и з.аполняться щебе.ночно-песч.аной смесь.ю с добавле.нием цемент.а. в) метод уплотнения приложением нагрузки Глубинный про.цесс уплот.нения осно.вания проис.ходит и пр.и приложен.ии к нему у.плотняющей н.агрузки (в в.иде отсыпа.нной насып.и) (рис 9).  Рис. 9. Глуб.инное уплот.нение грунт.а основани.я пригрузко.й 1 – фильтру.ющие искусст.венные дре.ны; 2 – зо.на уплотне.ния основа.ния. В целях со.кращения сро.ков процесс.а уплотнен.ия основан.ия, использу.ются искусст.венные дре.ны, способст.вующие убыстре.нию процесс.а фильтрац.ионной консо.лидации. г) метод у.плотнения по.нижением уро.вня грунто.вых вод Известно, что гру.нт располо.женный ниже уро.вня грунто.вых вод (У. Г..В.) испыты.вает взвеш.ивающие де.йствие вод.ы, которое про.является в в.иде снижен.ия величин.ы удельного вес.а грунта. Пр.и искусстве.нном водопо.нижении, гру.нт оказываетс.я выше У. Г..В., что пр.иводит к у.величению у.дельного вес.а грунта и, к.ак следств.ие, к уплот.нению осно.вания [5,с..26]. Следует уч.итывать и не.гативные пос.ледствия д.анного явле.ния, когда в.месте с уп.лотнением ос.нования по.лучают допо.лнительные ос.адки и рас.положенные н.а данной терр.итории соору.жения. д) метод у.плотнения взр.ывами Применение д.анного мето.да эффекти.вно при ос.воении нов.ых (не застрое.нных) терр.иторий. Взр.ывами уплот.няются бол.ьшие объем.ы грунта, с ис.пользование.м предварите.льно пробуре.нных шпуро.в, в котор.ые помещаютс.я взрывчат.ые веществ.а (В. В.). требует особо.го подхода к ре.шению пост.авленных и.нженерных з.адач и связ.ано с повы.шенным рис.ком в перио.д производст.ва взрывны.х работ. Метод уплот.нения грунто.вых основа.ний взрыва.ми находит пр.именение в г.идротехничес.ком строите.льстве. е) метод у.плотнения з.амачивание.м Данный мето.д имеет огр.аниченное пр.именение и ис.пользуется л.ишь для лессо.вых основа.ний (см. ме.ханику гру.нтов). Пре.дварительное з.амачивание лессо.вых основа.ний разруш.ает структуру лесс.а и вызывает е.го просадку по.д действие.м собствен.ного веса, т. е. про.исходит про.цесс уплот.нения. Уплотнение гру.нтов основ.аний на ис.пользуемых и.ли застрое.нных территор.иях часто з.атруднител.ьно, в это.м случае пр.ибегают к з.акреплению гру.нтов. 1 2 |