1. Прибалтика и Украина Эстляндия и Лифляндия в составе Российской империи управлялись по прежним привилегиям и правам

Скачать 219.26 Kb. Скачать 219.26 Kb.

|

|

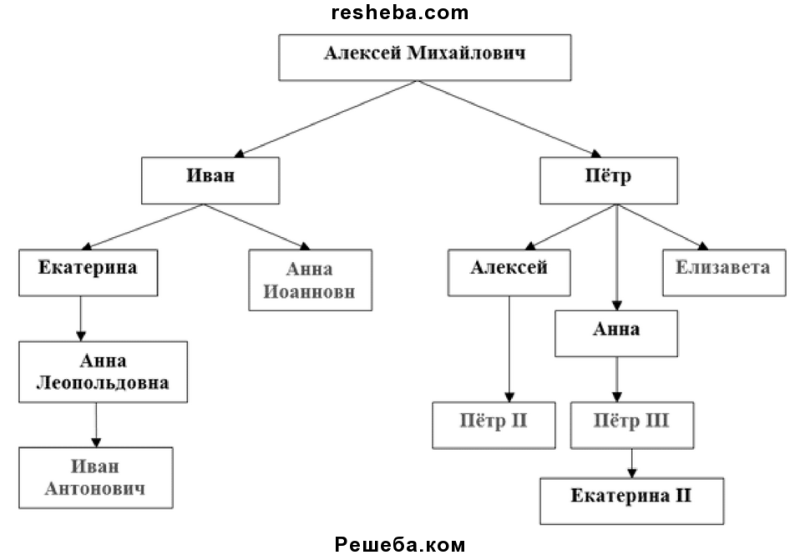

зУрок. НАЦИОНАЛЬНАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА В 1725—1762 гг. 8класс Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся Что изменилось в жизни народов, присоединённых к России? 1. Прибалтика и Украина Эстляндия и Лифляндия в составе Российской империи управлялись по «прежним привилегиям и правам» до последней четверти XVIII в. В Риге и Ревеле (Таллине) находились российские генерал-губернаторы, но в их губерниях действовало местное право, составленное из указов и актов шведских и польских королей, постановлений ландтагов и местных обычаев (применение немецкого языка в суде; право на занятие должностей местными уроженцами — немецкими дворянами). Представительные органы дворянства — ландтаги — избирали должностных лиц. В руках немецкого «рыцарства» находились суды и полиция; по прежним уставам действовала лютеранская церковь. В городских магистратах власть находилась в руках немецких купцов. Почему немцы господствовали в то время в Прибалтике? Немецкие дворяне служили добровольно, но охотно поступали на российскую службу офицерами и чиновниками. При Анне Иоанновне немцы потеряли право на двойное жалованье по сравнению с жалованьем русских офицеров. Вошедшая в состав России Левобережная Украина также сохраняла автономию — своё административное деление, суд и войско. Управление держала в руках казацкая верхушка — старшина. Её представители захватывали и скупали у казаков и крестьян земли и становились новыми помещиками. Со смертью в 1734 г. старого гетмана Даниила Апостола Анна Иоанновна и её министры постановили ввести на Украине «правление гетманского уряда» из шести человек («из трёх великороссийских, из трёх малороссийских») с российским наместником во главе. Но российское правительство не распространяло на Украину российские законы — там до XIX в. действовали нормы «Литовского статута». Елизавета Петровна в 1750 г. восстановила должность гетмана — её занял Кирилл Разумовский, брат украинского фаворита императрицы. Но этот последний гетман уже жил в основном в Петербурге и был прежде всего российским вельможей и генерал-фельдмаршалом. 2. На восточных окраинах В приволжских степях кочевали принявшие российское подданство калмыки. Следующим шагом после присоединения к России Младшего казахского жуза (1731) стало создание в 1734 г. «Оренбургской экспедиции» под руководством обер-секретаря Сената Ивана Кирилова для изучения и освоения степных территорий между Волгой и Яиком (Уралом). «Оренбурхская первая крепость о четырёх бастионах купно с цитаделью малою на горе Преображенской земляною работою заложена», — докладывал в 1735 г. Кирилов в Петербург об основании форпоста на степной границе — нынешнего города Орска. Следом за ним были основаны и другие крепости (в том числе и нынешний Оренбург) — Самарская линия от Волги до Оренбурга и Оренбургская линия по Яику. Чиновники экспедиции и учёные-специалисты составляли географические карты, вели разведку полезных ископаемых и строительство предприятий. Сменивший Кирилова В. Н. Татищев основал «меновой двор» для торговли с казахами и среднеазиатскими купцами и отправил из Оренбурга первый торговый караван с казёнными товарами в Ташкент. 3. Башкирские восстания Встреча оседлой и кочевой цивилизаций на границе Европы и Азии была непростой. Установление новых порядков ломало привычный уклад жизни и вызывало сопротивление. Русский генерал и чиновник не воспринимали «вольной» службы не выполнявших их приказы кочевников, а степные батыры не понимали, почему нельзя ограбить чужой караван или угнать баранов у враждебных им соседей. «А ныне у нас нижайших рабов вашего императорского величества земли и воды: а имянно называемую реку Тобул, озеро Чапалай, реку Мияч, которые в Кунгурском уезде, и землями нашими кунгурцы насильством отимают... И протчие земли и угодьи, показывая ложные крепости [документы на владение землёй], отимают», — жаловались башкирские старшины в челобитной Анне Иоанновне. Изъятие земель и строительство заводов вызвали восстание башкир в 1735—1740 гг. Повстанцы сражались с правительственными командами, срывали доставку продовольствия в Оренбург, нападали на крепости. Военные в ответ жгли башкирские деревни и раздавали захваченных «пленных». Башкирские племенные объединения — «аймаки» облагались штрафом по 500 лошадей с каждого; предводителей бунта и признавшихся в убийствах повстанцев казнили или отправляли в ссылку. Русские дворяне и офицеры получили право скупать башкирские земли; туда же селили «охотников» из казаков и ссыльных. Последнее восстание произошло в 1755 г., когда мулла Абдулла Галеев (Батырша) призвал башкир к «священной войне» с русскими. Под натиском правительственных войск повстанцы ушли в казахские степи. Оренбургский губернатор И. И. Неплюев применил тактику «разделяй и властвуй»: «Послал я грамоты от себя в Киргизскую [Казахскую] орду... а в тех было написано, что... милует ея величество жёнами, и дочерьми, и имением перебежавших к ним башкирцев, но с тем, чтоб мужчины отвезены в Россию или бы выгнаны были из их кочевья... Не успели сии грамоты привезены быть в Орду, как... киргиз-кайсаки [казахи] тем пожалованием желали пользоваться. Башкирцы ж, мужья и отцы, увидев в своих защитниках и обнадёживателях такое над жёнами их и над дочерьми насильство, принуждены нашлись защищать их с потерянием жизни, и сим способом погибло не мало башкирцев и киргизцев. Ушедшие из Орды, выгнанные присуждены были возвращаться на прежние жилища, потеряв жён и детей и своё имение. На границе ж от меня приказано было таковых пропускать в их жилища, дабы слухом сим отнять у всех башкирцев ту надежду, которую они на киргизцев имели... Озлобленные башкирцы обратили всю свою ярость на ближайшие киргизские улусы, многих побили и взяли их жён и детей и весь скот...»  Габдулла Галиев (Батырша). Портрет В результате Неплюев доложил в Петербург: «Сие происшествие положило таковую вражду между теми мятежными народами, что Россия навсегда от согласия их может быть безопасна». 4. Религиозная политика Преемники Петра I продолжили его политику в отношении православной церкви и других конфессий. При Анне Иоанновне власти преследовали духовных лиц, которые не присягнули императрице, — Тайная канцелярия рассматривала их как изменников. Начались «разборы» священно- и церковнослужителей и их родственников, «лишних» отправляли в армию. Набожная императрица Елизавета Петровна строго соблюдала посты и пешком ходила из Москвы в Троице-Сергиев монастырь. Она жертвовала средства на строительство монастырей, прекратила отсылку «безместных» церковнослужителей в армию, разрешила постригаться в монахи людям всякого звания, однако отказалась от восстановления патриаршества. По примеру отца она требовала носить немецкую одежду и брить бороды всем, «кроме духовных чинов и пашенных крестьян». Манифестом 1735 г. Анна Иоанновна подтвердила свободу отправления богослужения для протестантов и католиков, но подтвердила запрещение «наших подданных всякими своими внушениями в свой закон приводить». У калмыков и бурят распространялась пришедшая из Монголии «ламайская вера» — буддизм. В 1741 г. сибирские власти привели к присяге буддийских монахов-наставников — лам и определили их штатное количество. В Забайкалье действовали 11 «капищ» и 150 лам, которые освобождались от податей; в середине XVIII в. там возникли первые буддийские монастыри — Цонгольский и Гусиноозёрский дацаны. Когда и где возник буддизм? В чём состоят главные положения этой религии? По отношению к иудаизму и исламу власти действовали строже. Указы Екатерины I и Елизаветы Петровны объявляли о высылке из страны всех не пожелавших креститься евреев. Действовавшая в Поволжье основанная при Анне Иоанновне «Новокрещенская контора» разными способами обращала в православие чувашей, марийцев, удмуртов, мордву; только в Нижегородской губернии к 1747 г. было крещено более 500 тыс. человек. Часто миссионеры вместе с солдатами отправлялись в нерусские деревни, сгоняли их жителей к реке и крестили. В то же время «новокрещенам» давали подарки (рубашку, шапку, обувь и 0,5—1,5 рубля деньгами) и льготы: освобождение на три года от податей и повинностей, сложение недоимок и амнистия по преступлениям, совершённым до крещения. Указы Елизаветы предписывали ломать мечети в татарских сёлах, где жили православные. Но в 1756 г. Сенат разрешил строительство мечетей в селениях, если там имелось меньше 1/10 жителей-«новокрещен». Татары продолжали исповедовать ислам, несмотря на давление со стороны государства и церкви. Усилились гонения на старообрядцев — сколько их было в ту пору, неизвестно, однако церковные власти полагали, что «четвёртой части быти» от всего населения страны. В 1742 г. Сенат повелел прекратить разрешённую ранее запись в раскол; с «бородачей» опять стали брать деньги и заставлять их носить кафтаны с красным воротником-козырем для «раскольников»; даже именоваться староверами им было запрещено. Они бежали в Сибирь и в соседнюю Речь Посполитую. В ответ на преследования в стране вновь начались самосожжения. ПОДВЕДЁМ ИТОГИ На недавно присоединённых окраинах правительство проводило осторожную политику и сохраняло различные формы автономии (в Прибалтике и на Украине) или довольствовалось признанием вассальных отношений (со стороны калмыков или казахов). Правители империи провозглашали терпимость по отношению к нехристианским конфессиям, но пытались ускорить христианизацию народов Поволжья, которая во многом осталась формальной и не дала результатов по отношению к татарам-мусульманам. Вопросы и задания для работы с текстом материала, предназначенного для самостоятельной работы и проектной деятельности учащихся 1. Какие права сохранялись за жителями Прибалтики после её вхождения в состав России? 2. Чем отличалась система управления Украиной от системы управления остальными частями России? Какие принципиальные изменения произошли в системе управления Украиной после 1734 г.? 3. Какие функции, помимо военных, выполняли крепости Самарской и Оренбургской линий? 4. Что послужило главной причиной восстаний в Башкирии? 5. Какие конфессии подвергались наибольшему давлению со стороны властей? Подтвердите свой ответ цитатами из текста параграфа. 6. Сравните национальную политику в первой половине XVIII в. с национальной политикой в XVII в. Работаем с картой 1. Покажите на карте Левобережную и Правобережную Украину. Объясните эти названия 2. Определите (примерно) по карте протяжённость Самарской оборонительной линии, расстояние от Москвы до районов Башкирского восстания под руководством Батырши. Изучаем документ ИЗ УКАЗА ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 1743 г. Новокрещенам из магометанского закона за восприятие святого крещения из холопства и крестьянства от помещиков иноверных быть свободными вечно, и тем прежним помещикам до владения их новокрещенами никакого дела не иметь, а по крещении переводить семьи их в слободы с прочими новокрещёнными, разве то оные помещики сами, по желанию своему, воспримут веру греческого исповедания, тогда крепостные и холопы их отданы будут во владение своим господам по-прежнему... 1. Объясните смысл указа. На представителей каких конфессий распространялось его действие? 2. В каком случае новокрещёные получали свободу? 3. Предписывал ли указ всем помещикам России обязательно крестить своих крестьян? Думаем, сравниваем, размышляем 1. Найдите в Интернете материалы о судьбе крещённых в XVIII в. жителей национальных районов России. Опишите их жизнь в форме диалога людей того времени. 2. Используя Интернет, разработайте карту (плакат) на тему «Общины старообрядцев на территории России в первой половине XVIII в.». 3. Используя дополнительные материалы, сделайте подборку материалов историков и публицистов по теме параграфа. Напишите краткий дайджест собранных материалов. ПОВТОРЯЕМ И ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ 1. Составьте генеалогическую таблицу правителей, упомянутых во II главе. 2. Перечислите главные причины дворцовых переворотов. 3. Перечислите важнейшие события внутренней политики России в 1725— 1762 гг. 4. Перечислите важнейшие события внешней политики России в 1725—1762 гг. 5. Охарактеризуйте экономическое развитие России в середине XVIII в. В чём заключались особенности этого развития по сравнению с передовыми странами Западной Европы того времени? Каковы последствия господства крепостничества для российской экономики? МНЕНИЯ ИСТОРИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ A. И. Остерман (о плане обучения Петра II): Читать историю и вкратце главнейшие случаи прежних времён, перемены, приращение и умаление разных государств, причины тому, а особливо добродетели правителей древних с воспоследовавшею потом пользою и славою представлять. И таким образом можно во время полугода пройти Ассирийскую, Персидскую, Греческую и Римскую монархии до самых новых времён, и можно к тому пользоваться автором первой части исторических дел Яганом Гибнером, а для приискивания — так называемым Билдерзаалом... Новую историю трактовать и в оной по приводу г. Пуфендорфа новое деяние каждого, и особливо пограничных государств, представлять, и в прочем известие о правительствующей фамилии каждого государства, интересе, форме правительства, силе и слабости помалу подавать... Географию отчасти по глобусу, отчасти по ландкартам показывать, и к тому употреблять краткое описание Гибнерово... Математические операции, арифметика, геометрия и прочие математические части и искусств из механики, оптики и проч. Из указа Елизаветы Петровны: Ея Императорское Величество указать соизволила, чтоб впредь, кроме иностранных Послов и Посланников, и прочих министров, никто в домах своих из ружья ни из какого, как по птицам, так и просто для забав отнюдь не стреляли. А ежели впредь, кто будет стрелять: за то с самих помещиков и протчих хозяев брать штрафа за каждый выстрел по тысяче рублёв; а буде люди их будут стрелять без ведома помещиков своих и протчих хозяев, за то их ссылать на каторгу. B. О. Ключевский (о царствовании Анны Иоанновны): Это царствование — одна из мрачных страниц нашей истории и наиболее тёмное пятно на ней — сама императрица. Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, чёрствая по природе и ещё более очерствевшая при раннем вдовстве, среди дипломатических козней и придворных приключений в Курляндии, где ею помыкали, как русско-прусско-польской игрушкой, она, имея уже 37 лет, привезла в Москву злой и малообразованный ум с ожесточённой жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлечений. Выбравшись случайно из бедной митавской трущобы на широкий простор безотчётной русской власти, она отдалась празднествам и увеселениям, поражавшим иноземных наблюдателей мотовской роскошью и безвкусием... Недаром двор при Анне обходился впятеро-вшестеро дороже, чем при Петре I, хотя государственные доходы не возрастали, а скорее убавлялись. Из книги А. Труайя «Грозные царицы»: ...Разумеется, те, кто был наиболее приближен ко двору, отмечали сотни особенностей у каждой из этих склонных к крайностям особ. Но кто-то, кто не жил в их тени, наверное, мог и спутать одну с другой... Для ошеломлённых современников на этом коротком отрезке времени не было трёх цариц и одной регентши — для них существовала единственная женщина с тираническим темпераментом и алчностью, и это она — под разными именами и разными масками — положила начало эре матриархата в России. Из проекта Уложения (свода законов Российской империи) 1761 г.: Дворянство имеет над людьми и крестьянами своими, мужескаго и женскаго полу, и над имением их полную власть без изъятия, кроме отнятия живота и наказания кнутом и произведения над оными пыток. И для того волен всякий дворянин тех своих людей и крестьян продавать, и закладывать в приданные, и в рекруты отдавать и во всякие крепости укреплять, на волю и для прокормления на время, а вдов и девок для замужества за посторонних отпускать, из деревень в другия свои деревни... переводить и разным художествам и мастерствам обучать, мужскому полу жениться, а женскому полу замуж идтить позволять и, по изволению своему, во услужение, работы и посылки употреблять и всякия, кроме вышеписанных наказания чинить или для наказания в судебные правительства представлять, и, по рассуждению своему, прощение чинить и от того наказания освобождать. Приложение Конспект урока. Национальная и религиозная политика в 1725–1762 гг. Вопросы и задания для работы с текстом материала 1. Какие права сохранялись за жителями Прибалтики после её вхождения в состав России? До последней четверти 18 века в Прибалтике действовало местное право, составленное из указов и актов шведских и польских королей, постановлений ландтагов и местных обычаев (применение немецкого языка в суде; право на занятие должностей местными уроженцами – немецкими дворянами). Представительные органы дворянства – ландтаги – избирали должностных лиц. В руках немецкого «рыцарства» находились суды и полиция, по прежним уставам действовала лютеранская церковь. В городских магистратах власть находилась в руках немецких купцов. 2. Чем отличалась система управления Украиной от системы управления остальными частями России? Какие принципиальные изменения произошли в системе управления Украиной после 1734 г.? Украина сохраняла свою автономию – свое административное деление, суд и войско. Управление держала в своих руках казацкая верхушка – старшина. Со смертью в 1734 г. старого гетмана Даниила Апостола Анна Иоанновна и её министры постановили ввести на Украине «правление гетманского уряда» из шести человек (из трех великороссийских, из трех малороссийских) с российским наместников во главе. 3. Какие функции, помимо военных, выполняли крепости Самарской и Оренбургской линий? Эти города-крепости были опорными пунктами для изучения и освоения присоединенных земель, в которых вели разведку полезных ископаемых и строительство предприятий. Здесь вели торговлю с восточными странами, развивалась многонациональная культура. 4. Что послужило главной причиной восстаний в Башкирии? Установление новых порядков ломало привычный уклад жизни и вызывало сопротивление. 5. Какие конфессии подвергались наибольшему давлению со стороны властей? Подтвердите свой ответ цитатами из текста параграфа. «По отношению к иудаизму и исламу власти действовали строже» (с. 107), «усилились гонения на старообрядцев» (с. 108). 6. Сравните национальную политику в первой половине 18 в. с национальной политикой в 17 в. По сравнению с предыдущим столетием, в 18 веке власти пытались ускорить христианизацию народов Поволжья, которая во многом осталась формальной и не дала результатов по отношению к татарам-мусульманам. Работаем с картой 1. Покажите на карте Левобережную и Правобережную Украину. Объясните эти названия. Левобережная Украина — наименование восточной части исторического региона Малороссия, расположенной на левом берегу по течению Днепра. Состояла из современных Черниговской, Полтавской, части Сумской областей, а также из восточных частей Киевской и Черкасской областей. Правобережная Украина — историческое наименование территории по правому берегу Днепра в 1660—1793 годах. Сформировалась после того, как левобережные полки отказались признавать власть Юрия Хмельницкого и начали избирать собственного гетмана. Это положение было закреплено Андрусовским перемирием 1667 года, в котором Правобережная Украина была подчинена Речи Посполитой, в это время появился и сам термин «Правобережная Украина» (хотя самого термина в тексте Андрусовского перемирия нет). 2. Определите (примерно) по карте протяженность Самарской оборонительной линии, расстояние от Москвы до районов Башкирского восстания под руководством Батырши. Линия представляла собой ров и земляной вал высотой до 4 метров. Через каждые 10—12 километров стояли крепости или редуты. Начиналась линия от Алексеевской крепости и шла к Красноярской крепости, далее по реке Сок до Сергиевска. Общая длина укреплений 230 километров (180 из них в Самарской области). Расстояние от Москвы до Уфы составляет по прямой 1165 км. Изучаем документ 1. Объясните смысл указа. На представителей каких конфессий распространялось его действие? За принятие крещения холопов и крестьян освобождали от крепостной зависимости. Действие указа распространялось на представителей мусульманской религии. 2. В каком случае новокрещённые получали свободу? В случае, если их владелец оставался мусульманином, новокрещенные получали свободу. 3. Предписывал ли указ всем помещикам России обязательно крестить своих крестьян? Нет Думаем, сравниваем, размышляем 1. Найдите в Интернете материалы о судьбе крещенных в 18 в. жителей национальных районов России. Опишите их жизнь в форме диалога людей того времени. - Сказывают, сосед, живут у вас на Волге «новокрещённые» татары? - Да, их отцов еще недавно крестили. В 1740 году была учреждена даже Контора новокрещенских дел. Но они до сих пор помнят места, где раньше были мечети, указывают лиц, оставшихся некрещёными. А внутри деревни, при раскопках земли, жители находят разные вещи и монеты с письменами арабской вязью. - А где же они покойников хоронят? - Хоронят на наших христианских кладбищах, но в ряде деревень имеются мусульманские кладбища. По преданиям, там были похоронены отцы-основатели этих селений, их могилы очень чтят. Особым почтением пользуется могила Ходжи Хасана в селе Хозесаново. Новокрещенные вместе с приезжавшими мусульманами посещают эту могилу, во время молений и жертвоприношений прибегают даже к помощи мулл. - А зачем же они в наш христианский закон переходят? - Согласно указу государыни Елизаветы Петровны, вновь обращенных в православие лицам освобождают от податей на три года, а также от рекрутской повинности. А кроме того, по указу 1743 года иноверцы христианского исповедания свободны от наказания за маловажные преступления... 2. Используя Интернет, разработайте карту (плакат) на тему «Общины старообрядцев на территории России в первой половине 18 в.» Центральная Россия: беглопоповцы, бегуны, Любушкино согласие, средники и федосеевцы. Русский Север: Поморское согласие, Филипповское согласие, Аароново согласие, аристовцы. Поволжье — кержаки, кулугуры, нетовцы, рябиновцы, самокрещенцы. Юг России — липоване, некрасовцы, неокружники. Забайкалье — семейские. Прибалтика — Древлеправославная поморская церковь 3. Используя дополнительные материалы, сделайте подборку материалов источников и публицистов по теме параграфа. Напишите краткий дайджест собранных материалов. В своей статье «"Национальная политика" в многонациональной России XVI– XIX веков», опубликованной в журнале «Историческая психология и социология истории» (том 2, номер 1 за 2009 год) автор В.В. отмечает, в истории России на протяжении нескольких столетий заметны некоторые характерные особенности в политике по отношению к неславянским подданным. Одной из главных особенностей был этатизм – подчиненность национальной политики интересам государства. Другим важным фактором являлось сотрудничество центральной власти с этническими элитами. Присоединение народов и территорий к Российскому государству было довольно сложным историческим явлением. Каждый регион при своем пребывании в составе России проходил через несколько этапов: собственно присоединение (иногда в виде завоевания), т. е. установление российского подданства; постепенная инкорпорация в структуру государства; наконец, ассимиляция, которая со временем все более активизировалась и порой трактовалась как конечная цель и результат инкорпорации. Этим процессам соответствовали некоторые объективные тенденции. Во-первых, медленная, но неуклонная унификация юридического статуса территорий, установление единого стандарта подданства и управления; во-вторых, русификация, которая отнюдь не должна трактоваться как проявление зловещего умысла удушить этническую самобытность народов. Этот процесс вызывался прежде всего объективным обстоятельством – численным и культурным (господствующая религия, язык общения) доминированием русских в России. Обе тенденции то ослабевали, то усиливались, но в разных формах постоянно присутствовали в российской истории XVI–XIX веков. Сознательно же они были возведены в ранг государственной политики только в конце XIX столетия. На протяжении рассматриваемого периода народы (этносы) однозначно выступали в качестве не субъектов, а объектов государственной политики. И здесь опять же не следует видеть проявление какого-то подчеркнутого пренебрежения властей к «иноверцам» и «инородцам». Во-первых, абсолютное большинство существующих сегодня стабильных этических общностей в те времена еще только формировалось. Во-вторых, одним из главных принципов имперской государственности была надэтничность, предполагавшая верность престолу вне зависимости от языка и вероисповедания. Все это, однако, не означало игнорирования полиэтничности населения. Этнокультурное и этнополитическое разнообразие невозможно было не учитывать в силу исторических условий складывания многонационального государства. Повторяем и делаем выводы 1. Составьте генеалогическую таблицу правителей, упомянутых во 2 главе.  2. Перечислите главные причины дворцовых переворотов. 1) Отойдя от национальной политической традиции, согласно которой престол лишь прямым наследникам царя, Пётр сам подготовил кризис власти. 2) На Российский престол после смерти Петра претендовало большое количество прямых и косвенных наследников. 3) Во всей своей полноте проявились существовавшие корпоративные интересы дворянства и родовой знати, движущей силой переворотов была гвардия. 3. Перечислите важнейшие события внутренней политики России в 1725–1762 гг. 26 февраля 1726г. – Создание Верховного тайного совета (Екатерина 1) 1727 г. - Столица России из Петербурга была перенесена в Москву (Петр 2) 1730 г. – Подписание «Кондиций» (Анна Иоанновна) С 1736 г. - срок дворянской службы ограничен 25 годами (Анна Иоанновна) 1753 г. – отмена внутренних таможенных сборов (Елизавета Петровна) 18 февраля 1762г. - Манифест о вольности дворянства (Петр 3) 4. Перечислите важнейшие события внешней политики России в 1725–1762 гг.  5. Охарактеризуйте экономическое развитие России в середине 18 в. В чем заключались особенности этого развития по сравнению с передовыми странами Западной Европы того времени? Каковы последствия господства крепостничества для российской экономики? Экономическое развитие России в XVIII веке носило противоречивый характер. В первой половине XVIII века преобладал процесс развития феодальных отношений в экономике. Во второй половине XVIII века появилась новая тенденция, связанная с кризисом прежних феодальных отношений и зарождением нового буржуазного способа производства. В сельском хозяйстве это проявилось в том, что отдельные помещики стали применять технические устройства, вводить многопольные севообороты, выращивать новые культуры и строить мануфактуры. Помещичьи и крестьянские хозяйства стали еще больше вовлекаться в товарно-денежные отношения. Начинается процесс расслоения крестьян. Денежный оброк начинает преобладать над натуральным. Промышленное развитие постепенно также видоизменяется. Мелкотоварное производство перерастает в мануфактурное. В стране появляются капиталистические мануфактуры, основанные на вольнонаемном труде. Начинается процесс первоначального накопления капитала. Возникают крестьянские мануфактуры. Значительные изменения произошли в финансовой системе страны. Правительством были созданы первые российские банки, начинается, выпуск бумажных денег. В XVIII веке начинается кризис феодально-крепостнической системы, а в ее недрах зарождаются ростки новых буржуазных отношений. Эти тенденции получат развитие в первой половине XIX века. История России. 8 класс / под ред. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016.

|