|

|

реферат. Цивилизованная конфронтация. Дополнительные способы противостоян. 6 Цивилизованная конфронтация

В этом разделе рассматриваются техника цивилизованной конфронтации и некоторые дополнительные техники противостояния влиянию. Они преимущественно основаны на том, что предполагают не только эмоциональную или речевую реакцию, но совершения поступка (действия).

Предлагаю ознакомиться с техниками теоретически (прочитав отрывок из книги в приложении), а также на примере фильма «Дорогая Елена Сергеевна». В этом произведении главная героиня (учитель) сначала ограничивается только речевыми способами противостоять травле со стороны школьников, а затем демонстрирует более действенные способы. Посмотрите фильм (https://www.ivi.ru/watch/52975) и ответьте на вопрос: какие техники противостояния травле оказываются действенными?

6.8. Цивилизованная конфронтация

Конфронтация – это самое мощное средство противостояния нападению и манипуляции. Клод Стейнер рассматривал конфронтацию как противопоставление собственного силового маневра силовой игре партнера с целью заставить его считаться с нами, перестать нас игнорировать (Steiner S. М., 1974). Этот способ является оправданным в тех случаях, когда инициатор влияния использует такие неконструктивные способы воздействия, как манипуляция, деструктивная критика, игнорирование или принуждение.

Несмотря на то что конфронтация – это противостояние, она может быть, по выражению А. Бека, «удобной». Она означает, что «нам не все равно». «Вступая в конфронтацию, мы предлагаем другому человеку и самим себе возможность изменить, улучшить наши взаимоотношения, в то же время уважая свою собственную потребность выражать дискомфорт» (Beck А. С., 1988. Р. 14).

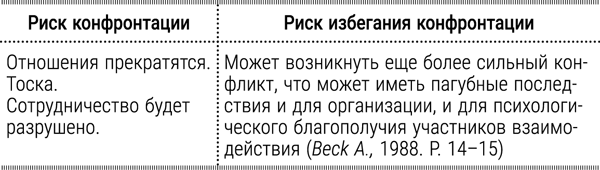

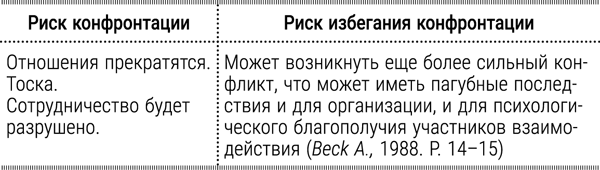

А. Бек считает, что есть риск конфронтации и риск избегания конфронтации.

По А. Беку, для того чтобы решить, вступать ли в конфронтацию, нужно сначала ответить себе на несколько вопросов.

Принятие решения о вступлении в конфронтацию по А. Беку

1. Честно оцените ситуацию, в которой вы находитесь.

2. Определите, имеют ли ваши действия или бездействие желаемый эффект.

3. Изучите, чего вы хотите от человека или ситуации и что мешает вам этого достичь.

4. Далее рассмотрите возможные результаты действий. Каковы наилучшие и наихудшие возможные последствия?

5. Ответы на эти вопросы могут привести вас к конфронтации с другим человеком, к принятию его (ее) поведения или разрыву отношений.

Веск А., 1988

Если принято решение вступить в конфронтацию, необходимо быть последовательным и готовым идти до конца. Конфронтация может быть эффективной, только если реализована каждая из необходимых ее фаз.

Алгоритм конфронтации (см. рис. 6.2) был составлен мною с опорой на описания Клода Стейнера (Steiner S. М., 1974).

Первая фаза конфронтации. Я‑послание о чувствах, которые вызывает данное поведение инициатора воздействий.

Допустим, манипулятор (мужчина) специально нарушил психологическую дистанцию между собой и адресатом своих воздействий (девушкой), чтобы та испытала чувство неудобства и скорее согласилась выполнить его просьбу. Он придвигает свой стул вплотную к ее стулу и, приобнимая ее за плечи, говорит: «Дай мне, пожалуйста, это руководство, мне оно сегодня просто необходимо». Девушка‑адресат отвечает ему Я‑посланием: «Когда ко мне подсаживаются так близко, я чувствую тревогу и неудобство». Если манипулятор принимает Я‑послание адресата, приносит свои извинения и отсаживается, цель достигнута и конфронтация завершена.

Только в том случае, если он этого не делает или, сделав, затем вновь повторяет попытки ограничить психологическое пространство адресата, необходимо перейти ко второй фазе.

Технология Я‑посланий подробно рассматривается в разделе 10.5.

Рис. 6.2. Фазы цивилизованной конфронтации

Вторая фаза конфронтации. Усиление Я‑послания. В данном примере девушка‑адресат сделала это так: «Когда я говорю, что у меня возникают тревога и неудобство, а на это никак не реагируют, то я начинаю испытывать тоску, огорчение. Обиду, наконец. Мне плохо, понимаешь?» Если инициатор воздействия принимает это Я‑послание и прекращает свои поползновения на ограничение психологического пространства, конфронтация может считаться успешно завершенной. Только в том случае, если он этого не делает, адресату необходимо перейти к следующей фазе.

Третья фаза конфронтации. Выражение пожелания или просьбы. Например: «Я прошу тебя сидеть приблизительно вот на таком расстоянии от меня, не ближе. И еще я прошу не хлопать меня по руке и вообще ко мне не прикасаться». Если просьба не выполняется, необходимо перейти к четвертой фазе.

Четвертая фаза конфронтации. Назначение санкций. Пример: «Если ты еще раз похлопаешь меня по руке или сядешь ближе, чем мне это удобно, я, во‑первых, немедленно уйду, а во‑вторых, всякий раз буду отходить, как только ты ко мне подойдешь. Перестану с тобой общаться, и все». Мы видим, что санкция – это угроза, а угроза является атрибутом принуждения. Если конфронтация дошла до этой фазы, необходимо признаться себе, что мы принуждаем манипулятора совершить выбор: либо подчиниться нашим требованиям, либо отказаться от возможности взаимодействовать с нами. Манипулятор может противостоять принуждению в форме ответной конфронтации. Мы можем пойти на переговоры и обсудить его требования. Только в том случае, если он продолжает свои действия или нам не удалось добиться соглашения, необходимо перейти к пятой фазе.

Пятая фаза конфронтации. Реализация санкций. Адресат воздействия должен отказаться от всякого взаимодействия с инициатором. Порвать отношения с ним, если нет другого выхода.

Мы видим, что конфронтация – это метод, требующий решимости идти до конца в утверждении своей психологической свободы, своего права противостоять чужому влиянию.

6.9. Дополнительные способы противостояния влиянию

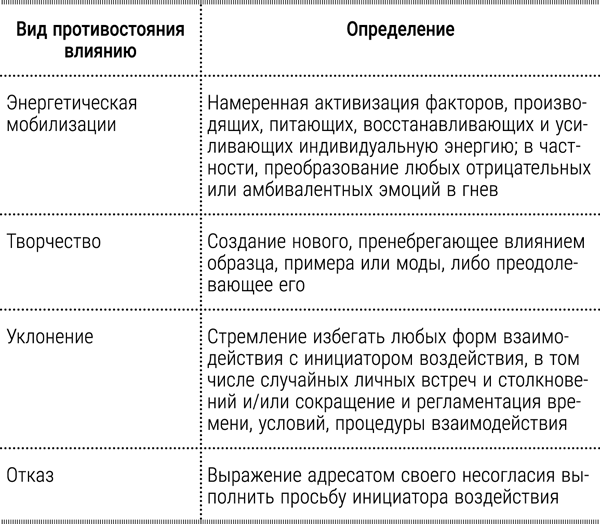

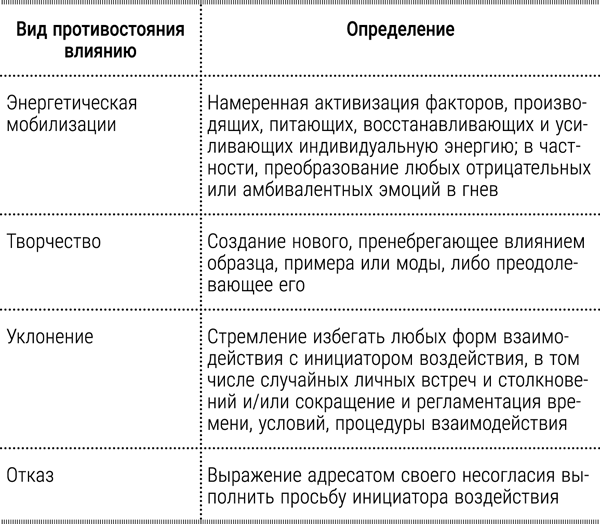

Для противостояния варварству, манипуляции и спорным видам влияния могут использоваться и другие виды противостояния. Они перечислены в табл. 6.2.

Таблица 6.2. Дополнительные виды противостояния влиянию

Энергетическая мобилизация

Энергетическая мобилизация подразумевает активизацию ресурсов собственной энергетики в ситуациях, когда нежелательные поползновения чужой воли грозят поглотить и подчинить нас себе. Энергетическая мобилизация может использоваться для противостояния внушению, заражению, попыткам формирования благосклонности.

Я не являюсь специалистом по биоэнергетике или телесной терапии, поэтому предлагаемые мною способы энергетической мобилизации ограничиваются всего двумя – общим и ситуативно обусловленным.

1. Общий способ энергетической мобилизации – это поиск факторов, питающих, восстанавливающих и усиливающих индивидуальную энергию, и целенаправленное использование этих факторов. Например, некоторым людям энергию восстанавливает и усиливает простое воздействие горячего душа или сауны, определенных видов питания, режима сна; чтение определенных книг, просмотр определенных кинофильмов, встреча с определенными людьми и т. п.

2. Ситуативно обусловленный способ энергетической мобилизации – это преобразование любой отрицательной или противоречивой или амбивалентной эмоции в эмоцию гнева. В самой простой классификации человеческих эмоций три эмоции отрицательные (гнев, страх и печаль) и одна положительная (радость). Энергетическую мобилизацию вызывают две из них: радость и гнев. Страх и печаль трудно преобразовать в радость, но можно с успехом преобразовать в гнев. Правило такое: если не знаешь, как реагировать на ситуацию, когда на тебя оказывают нежелательное влияние, реагируй эмоцией гнева. Постарайся рассердиться на этого человека.

Творчество

Творчество предполагает совершение непредсказуемых, оригинальных поступков и действий. Творчество может использоваться для противостояния попыткам пробуждения импульса к подражанию.

Для стимуляции своей творческой способности можно использовать методы тренинга креативности. Парадокс состоит в том, что истинное творчество рождается не в результате решения не подражать, а под влиянием внутренней тяги к самовыражению. Истинное творчество имеет внутренние, а не внешние причины.

Подражание зачастую является самым экономным способом овладения новым навыком или умением. С детства вся система нашего образования приучает человека к тому, чтобы стремиться к достижению высоких образцов, а не вершин самовыражения. Между тем образцы совершенства уже существуют, они заданы другими. Магнетическое обаяние совершенства мешает творчеству.

Есть определенная доля лукавства в утверждении, что сначала человек должен научиться следовать существующим образцам, чтобы затем, уже в собственном творчестве, превзойти их. Однако ничто так не мешает собственному творчеству, как глубоко укоренившаяся привычка следовать чужим образцам.

Поразительно, что даже теперь, когда я пишу эти строки, мне кажется, что я когда‑то уже читала их у кого‑то другого…

Подражанием и цитированием, вольным или невольным, проникнута вся наша жизнь. Если внутренняя потребность творчества сама не актуализируется в нас, когда кто‑то другой призывает нас к подражанию, остается все же этот выход – придумать что‑то другое, иное, не такое, как нам предлагают или даже навязывают. Пусть это будет творчество от противного, или «подражание наоборот», но только это может спасти нас от погружения в трясину подражания (иногда упоительную, так как человеку свойственно упиваться переживанием единения с другими, переживанием своей похожести на других, своим не‑одиночеством).

Уклонение

Уклонение считается вполне законным способом избегания нежелательных переживаний и поведенческих реакций в бихевиоральной терапии. Попытки уклониться от требований проблемной ситуации входят в список возможностей преодолевающего поведения (coping behavior) наряду с попытками овладеть, смягчить или привыкнуть (Нартова‑Бочавер С. К., 1997. С. 21).

Р. Суинн описал последовательность своей работы в рамках бихевиоральной терапии. Сначала он вместе с клиентом определяет условия, в которых у того возникает стресс. Затем клиенту предлагается использовать три метода снижения и контролирования стресса: 1) взять «тайм‑аут» и заняться релаксацией; 2) вообще предотвращать появление стимулов, вызывающих стресс, – решать проблему до того, как она становится проблемой; 3) уменьшить продолжительность времени, которое проводится в ситуации, вызывающей стресс, то есть разделить время на короткие промежутки. Таким образом, клиенту предлагается избегать посещения определенных мест, встреч с определенными людьми и вообще попадания в ситуации, которые вызывают у него нежелательные чувства и реакции (Suinn R. М., 1977. Р. 55). Это можно назвать стратегическим уклонением.

В случае, если встреча неизбежна или уже происходит, возможно применение тактического уклонения – тайм‑аутов и сокращения времени взаимодействия с другим человеком.

К этим методам можно добавить преобразование непосредственно взаимодействия в опосредованное (через переписку).

Техники уклонения

1. Тайм‑аут.

• Отвлечение внимания на бытовую подробность («Ох, у меня стул сломался; что‑то попало в глаз; мне пора принять лекарство» и т. п.);

• физический выход из пространства взаимодействия под благовидным предлогом («Простите, мне нужно срочно взять эти бумаги у офис‑менеджера»; «Мне необходимо сверить эти данные, позвольте мне взять паузу на три минуты»; «Простите, я должен оставить вас на одну минуту» и т. п.);

• философский выход из ситуации – риторические вопросы или обобщенные высказывания вроде «Что есть истина?» или «Все мы субъективны…»;

• попытки отшутиться и шуткой переключить внимание на что‑то другое («О, уже ругают! Скоро бить будут!» – см. «Дни Турбиных» М. Булгакова).

2. Сокращение интервалов взаимодействия.

• Перенесение разговора на другое время («Прости, сейчас не могу разговаривать, предлагаю завтра в два»; «Давай вернемся к этому через полчаса, хорошо?» и т. п.);

• установление «графика» взаимодействия («Я могу посвящать этому проекту только 1 час в день/3 часа в неделю/15 минут каждый вечер»; «Предлагаю посвятить 1 час работе над этим заданием сегодня и 1 час завтра» и т. п.).

3. Предотвращение личного взаимодействия.

• Исключение возможности встреч с нападающим или манипулятором, если это допускается условиями работы;

• преобразование личной встречи в переписку («Прошу тебя прислать мне e‑mail с точными данными, я займусь этим после обеда и сам отвечу заказчикам»; «Если ты набросаешь мне свои предложения, я смогу на них завтра ответить» и т. п.).

Отказ – это одно из прав уверенного человека по списку К. Келли. Человек, по мнению Келли, имеет право отвечать отказом на просьбу, не чувствуя себя виноватым и эгоистичным.

Kelley C., 1979. Р. 58–59

Техники отказа

Отказ‑опасение:

– Боюсь, что это невозможно.

– Есть большая опасность, что я не смогу принять это предложение.

– Меня пугает необходимость отказать вам.

Отказ‑сожаление:

– Мне очень жаль, но я не смогу этого сделать.

– Сожалею, но не смогу согласиться с этим.

– Мне очень не хочется вас огорчать, но мой ответ будет отрицательным.

Отказ‑вынужденность:

– Я вынуждена отказаться от этого предложения.

– Увы! Другие мои обязательства требуют, чтобы я отказалась.

– Придется мне все же ответить отказом…

Итак, нами рассмотрены четыре дополнительных способа противостояния нападению и манипуляции – энергетическая мобилизация, творчество, уклонение и отказ. Они названы дополнительными потому, что не являются самодостаточными, как, например, творчество и энергетическая мобилизация. Это скорее фон противостояния, чем способ, генерализованная подготовка, а не конкретная последовательность действий.

Уклонение – это, в сущности, один из вариантов самообороны, который можно было бы назвать отсрочкой реального действия. Если по отношению к пациентам соматической или психотерапевтической клиники уклонение может выступать в качестве самодостаточного метода, то в деловом общении оно рано или поздно должно быть заменено более действенными средствами, предполагающими все‑таки взаимодействие, а не избегание его.

Отказ также не может быть систематически используемой техникой, так как это может нарушить деловое взаимодействие. Отказ опасен еще и тем, что, помимо воли отказывающего оставляет осадок в виде чувства вины, а это слабая струна, на которой может сыграть манипулятор. |

|

|

Скачать 0.53 Mb.

Скачать 0.53 Mb.