4 зачет по гистологии. Гистология 4 зачет ответы. 96. Общая и морфофункциональная характеристика эндокринной системы. Понятие о гормонах и их значение в организме. Классификация эндокринных желез.

Скачать 1.51 Mb. Скачать 1.51 Mb.

|

|

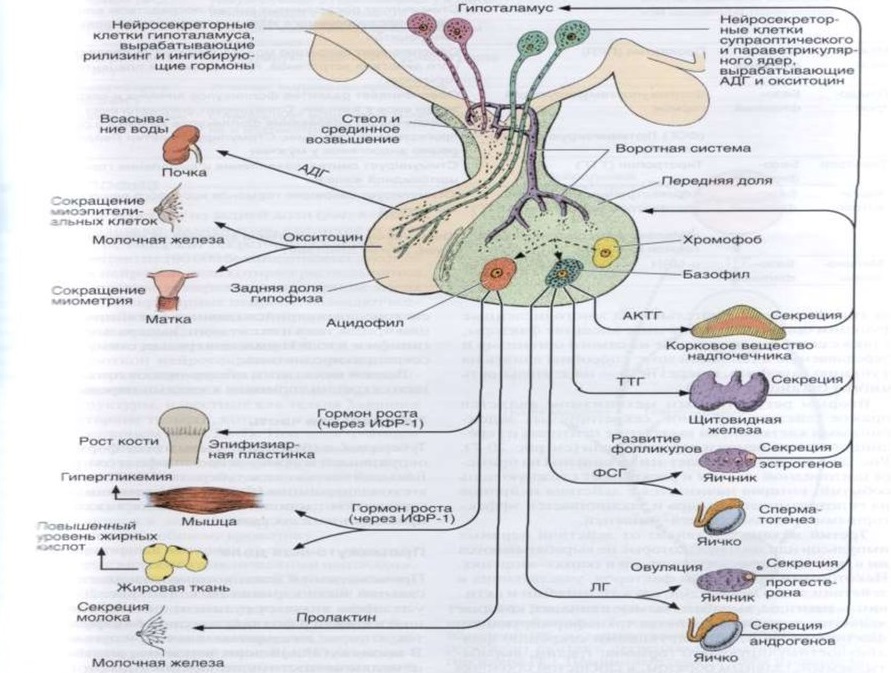

96. Общая и морфо-функциональная характеристика эндокринной системы. Понятие о гормонах и их значение в организме. Классификация эндокринных желез. Центральные и периферические звенья эндокринной системы. Понятие о клетках-мишенях и рецепторах к гормонам. Механизмы действия гормонов на клетки - мишени. Взаимосвязь эндокринной и нервной систем. Эндокринная система (ЭС) — совокупность структур: органов, отдельных клеток, секретирующих в кровь и лимфу гормоны. Эндокринная система совместно с нервной системой осуществляет регуляцию и координацию функций организма. В состав эндокринной системы входят специализированные эндокринные железы, или железы внутренней секреции, лишенные выводных протоков, но обильно снабженные сосудами микроциркуляторного русла, в которые выделяются продукты секреции этих желез. Одиночные эндокринные клетки рассеяны по разным органам и тканям организма. Гормоны служат гуморальными (переносимыми с кровью) регуляторами определённых процессов в различных органах и клетках называемых эффекторами или мишенями. Каждый гормон может действовать при условии, если он распознается и связывается специфическими рецепторами, находящимися в клетках-мишенях (для гидрофильных белковых гормонов – рецептор на поверхности клетки, для стероидных гормонов в ядре) этот механизм действует по принципу замок-ключ. Подавляющее большинство гормонов принадлежит к белкам (пептиды, олигопептиды, гликопептиды), производным аминокислот, часть – к стероидам (половые гормоны и гормоны коры надпочечников). Механизмы действия гормонов на клетки – мишени. I. Для гидрофильных белковых гормонов 1)Образование комплекса гормон-рецептор 2)Активация сопряженных ферментов 3)Образование в клетке вторичных посредников 4)Каскад биохимических реакций 5)Изменение функций клетки II. Стероидные гормоны 1) Переносятся внутрь клетки белками-переносчиками, рецептор для гормона в ядре. 2) Активация определенных генов, образование информационная РНК 3) Синтезируются белки 4)Каскад биохимических реакций 5)Изменение функций клетки Различают центральные и периферические отделы: I. Центральные регуляторные образования эндокринной системы 1. Гипоталамус (нейросекреторные ядра) 2. Гипофиз (аденогипофиз и нейрогипофиз) 3. Эпифиз II. Периферические эндокринные железы 1. Щитовидная железа 2. Околощитовидные железы 3. Надпочечники (корковое и мозговое вещество) III. Органы, объединяющие эндокринные и неэндокринные функции 1. Гонады (семенники, яичники) 2. Плацента 3. Поджелудочная железа IV.Одиночные гормонпродуцирующие клетки – (в пищевариткльной, дыхательной и нервной системах) 1. Нейроэндокринные клетки группы неэндокринных органов — APUD-серия 2. Одиночные эндокринные клетки, продуцирующие стероидные и другие гормоны. Общим для нервных и эндокринных клеток является выработка гуморальных регулирующих факторов. Эндокринные клетки синтезируют гормоны и выделяют их в кровь, а нейроны синтезируют нейротрансмиттеры, или переключатели (большинство из которых является нейроаминами): норадреналин, серотонин и другие, выделяющиеся в синаптические щели. 97. Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. Гипоталамус. Особенности строения и функции нейросекреторных клеток. Классификация нейрогормонов по их химическому составу и функции. Аденогипофизотропная зона гипоталамуса. Либерины и статины. Пути регуляции гипоталамусом желез эндокринной системы.  Гипоталамус - центральный эндокринный орган, который объединяет нервную и гуморальную регуляцию организма. Субстратом объединения нервной и эндокринной систем являются нейросекреторные клетки, которые у человека располагаются в нейросекреторных ядрах гипоталамуса. Гипоталамус включает около 30 пар ядер в виде скопления нейросекреторных клеток, располагающихся у основания мозга (в области дна третьего желудочка). Условно выделяют: Гипоталамус - центральный эндокринный орган, который объединяет нервную и гуморальную регуляцию организма. Субстратом объединения нервной и эндокринной систем являются нейросекреторные клетки, которые у человека располагаются в нейросекреторных ядрах гипоталамуса. Гипоталамус включает около 30 пар ядер в виде скопления нейросекреторных клеток, располагающихся у основания мозга (в области дна третьего желудочка). Условно выделяют:передний гипоталамус; средний гипоталамус; задний гипоталамус. Эндокринная функция гипоталамуса связана с деятельности особых нейросекреторных клеток переднего и среднего гипоталамуса. В переднем гипоталамусе имеются две пары ядер, образованных нейросекреторными клетками: супраоптическое ядро; паравентрикулярное ядро. Клетки супраоптического ядра вырабатывают в большей степени гормон вазопрессин, который повышает кровяное давление. Другой эффект называют антидиуретическим гормоном -АДГ. Аксоны этих клеток проходят через гипофизарную ножку в заднюю долю гипофиза, где заканчиваются на кровеносных капиллярах утолщенными терминалями (тельца Херринга), где накапливаются гормоны и по мере необходимости поступают в кровь. Клетки паравентрикулярных ядер синтезируют окситоцин, который вызывает сокращение гладких миоцитов матки и молочной железы. Гормоны по аксонам нейросекреторных клеток опускаются в заднюю долю гипофиза, где выводятся в ток крови через аксовазалъные синапсы.. К среднему гипоталамусу принадлежат аркуатное, дорсомедиальное, вентромедиальное, супрахиазматические ядра, а также преоптическая зона. вырабатывают две группы биологически активных веществ - либерины и статины, которые воздействуют на клетки передней доли гипофиза.. Либерины стимулируют, а статины угнетают продукцию и выведение в кровь гормонов аденогипофиза. Либерины и статины поступают в кровь и достигают аденогипофиза благодаря гипоталамо-аденогипофизарной системе кровообращения, которая называется портальной (воротной). 98. Гипофиз. Источники и ход эмбрионального развития адено- и нейрогипофиза. Строение, тканевой и клеточный состав аденогипофиза. Морфо-функциональная характеристика аденоцитов. Гипоталамо-аденогипофизарное кровообращение, его роль в транспорте гормонов. Строение и функция нейрогипофиза. Передняя, промежуточная и туберальная доли вместе называете аденогипофизом, так как они состоят из клеток, кото¬рые синтезируют и выделяют в кровь биологически активные вещест¬ва (гормоны). Задняя доля гипофиза называется нейрогипофизом в ней накапливаются и выводятся в кровь, синтезированные нейросекреторными клетками переднего гипоталамуса (окситоцин и вазопрессин). Передняя доля образована разветвленными эпителиальными тяжами – трабекулами, формирующими сравнительно густую сеть. Промежутки между трабекулами заполнены рыхлой волокнистой соединительной тканью и синусоидными капиллярами, оплетающими сосуды. Каждая трабекула образована железистыми клетками (эндокриноцитами).Среди эндокриноцитов передней доли гипофиза различают две группы клеток: • хромофильные; • хромофобные. Хpомофильные клетки содержат в цитоплазме гранулы, которые интенсивно окрашиваются гистологическими краси¬телями. В хромофобных клетках такие грану¬лы отсутствуют, поэтому цитоплазма этих клеток окрашена слабо на гистологических срезах. В группе хромофильных клеток различают три вида: • базофильные; • ацидофильные; • промежуточные (кортикотропоциты). Базофильные эндокриноциты гипофи¬за содержат гранулы, которые окрашиваются основными красителями. Среди базофильных эндокриноцитов различают: • гонадотропные клетки, эти клетки вырабатывают фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, или фоллитропин), который влияет на размножение сперматогоний яичка и развитие фолликулов в яичнике, а также лютеинизирующий гормон (ЛГ или лютропин), функция которого состоит в стимуляции образования жел¬того тела яичника и выработки мужских половых гормонов интерстициальными клетками яичка. • тиротропные клетки продуцируют, тиротропный гормон (ТТГ), который регулирует функцию щитовидной железы. Клетки отличаются неправильной или угловатой формой. Ацидофильные эндокриноциты гипофиза содержат в цитоплазме большие плотные гранулы, которые окраши¬ваются кислыми красителями. Среди ацидофильных клеток разли¬чают: • маммотропоциты,которые продуцируют лактатотропный гормон (ЛТГ, пролактин). • соматотропоциты, они продуцируют соматотропный гормон (СТГ), который влияет на белковый обмен и, таким образом, обеспечивает рост тела. • Кортикотропоциты- это третья группа хромофильных клеток, которую в настоящее время относят к базофильным эндокриноцитам. Кортикотропоциты выделяют в кровь аденокортикотрный гормон (АКТГ, кортикотропин), который стимулирует эн¬докринную функцию клеток коркового слоя надпочечников. Хромофобные эндокриноциты перед¬ней доли гипофиза представляют собой различные клетки. Это малодифференцированные камбиальные клетки, которые являются резервом для замещения эндокриноцитов, которые закончили свой жизненный цикл. Они составляют около 60% от общего количества клеток. Промежуточная доля гипофиза представлена узкой полоской эпители, от задней доли эпителий отделен тонкой прослойкой рыхлой волокнистой соединительной ткани. Она построена из двух видов клеток: • меланотропоцитов, которые выделяют в кровь меланотропный гормон, влияющий на пигментный обмен; • липотропоцитов, выделяющих в кровь липотропин, который стимулирует обмен липидов в организме. Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) содержит тельца Херринга - расширения аксонов нейросекреторных клеток гипоталамуса, (где накапливаются секреторные гранулы с окситоцином и вазопрессином), которые контактируют с капиллярами. Опорно-трофический аппарат нейрогипофиза образован питуицитами - клетками эпендимой глии, веретено¬образной или неправильной звездчатой формы. Нейрогипофиз является нейрогемальным органом. Образуется как выпячивание промежуточного пузыря головного мозга. 99. Эпифиз. Источники и ход эмбрионального развития. Строение, клеточный состав. Связь с другими эндокринными железами. Возрастные изменения. Эпифиз (шишковидное тело) – центральный орган эндокринной системы, который обеспечивает регуляцию фотопериодичности работы органов и систем организма, в первую очередь его циркадных ритмов (колебание активности клеток в связи со сменой дня и ночи), а также регуляцию деятельности половой системы. Механизм реагирования эпифиза на смену освещенности связан с восприятием им раздражений от сетчатки глаза по нервным симпатическим волокнам. Эпифиз расположен возле основания промежуточного мозга, в дорсальной части крыши третьего желудочка. Масса его у взрослого человека 120-180 мг, по форме он напоминает еловую шишку длиной около 0,5 - I см. Снаружи покрыт соединительнотканной капсулой, от которой в середину органа отходят перегородки, которые делят его на дольки. Каждая долька эпифиза состоит из двух видов клеток нейросекреторные (пинеалоциты) глиоциты (астроцитарной глии) Пинеалоциты расположены преимущественно в центра долек. В зависимости от функционального состояния этих клеток различают две разновидности: светлые клетки, цитоплазма которых бедна секреторными включениями; темные клетки, в цитоплазме которых накапливаются ацидофильные или базофильные гранулы. Ими синтезируется около 40 видов регуляторных пептидов, а также биологически активные амины - серотонин и мелатонин. Мелатонин угнетает секрецию гонадолиберина гипоталамусом и гонадотропино в передней доли гипофиза, тем самым замедляет половое созревание в онтогенезе. У взрослого человека мелатонин контролирует пигментный обмен, половые функции суточные и сезонные ритмы, процессы деления и дифференциации клеток, проявляет противоопухолевую активность. В тоже время пинеалоциты продуцируют антигонадотропин, ослабляющий секрецию лютропина передней доли гипофиза. Недостаток серотонина в мозговой ткани является патогенетическим фактором депрессии, повышение концентрации серотонина - наоборот, вызывает эмоциональный подъем. Среди регуляторных пептидов эпифиза различают: люлиберин, титлибеоин (этими гормонами эпифиз дополняет гипоталамус), тиротропный гормон (аналогичный гипофизарному ТТГ), гормоны-регуляторы минерального обмена, в частности, обмена калия в организма. У человека эпифиз достигает максимального развития к 5-6 годам жизни, после чего, несмотря на продолжающееся функционирование, начинается его возрастная инволюция. Некоторое количество пинеалоцитов претерпевает атрофию, а строма разрастается и в ней увеличивается отложение фосфатных и карбонатных солей в виде слоистых шариков (мозговой песок). 100. Щитовидная железа. Источники и ход эмбрионального развития. Строение, тканевой и клеточный состав. Фолликулы как морфо-функциональные единицы, межфолликулярная соедини-тельная ткань. Тироциты и их гормоны, фазы секреторного цикла. С-клетки. Щитовидная железа - периферический орган эндокринной системы, который регулирует основной обмен организма и участвует в поддержании уровня кальция в крови. Развитие щитовидной железы происходит из вентральной стенки глоточной кишки и располагается на уровне 2 - 4 колец трахеи. Во взрослом организме щитовидная железа состоит из 2 долей и перешейка. Железа прикреплена к передней и боковой поверхности гортани. С поверхности железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят многочисленные прослойки соединительной ткани, делящие железу на нечеткие дольки. Структурной и функциональной единицей щитовидной железы является фолликул - микроскопический пузырек, стенка которого образована одним слоем клеток - тироцитов. В середине фолликула накапливается коллоид - желеобразное вещество, которое состоит из белка тироглобулина. В молекуле тироглобулина - тироксин (гормон щитовидной железы) связан с полипептидной цепью (глобулином). Снаружи каждый фолликул окружен базальной мембраной. Фолликулы разделяются прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, по которым проходят многочисленные кровеносные и лимфатические капилляры, оплетающие фолликулы, а также нервные волокна. В этих же прослойках обнаруживаются компактные скопления тироидных эпителиальных клеток, кроме того встречаются лимфоциты, плазматические клетки и тканевые базофилы. Тироциты фолликулов - основной клеточный компонент щитовидной железы. Форма их зависит от функциональной активности. В норме они кубические, при гиперфункции и у детей они призматической формы, при гипофункции и в старческом возрасте становятся плоскими. На апикальной, обращенной в просвет фолликула, поверхности тироцита имеются ворсинки, которые берут участие в выделении секреторных продуктов в просвет фолликула. Усиление функциональной активности тироцитов сопровождается увеличением количества и высоты микроворсинок. В цитоплазме тироцитов хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи. B секреторном цикле фолликулов различают две фазы: фазу продукции и фазу выделения гормонов. Фаза продукции. А) поступление составляющих тироглобулина из кровеносн. русла в тироциты Б) синтез тироглобулина в грЭПС и их гликозилирование с помощью фермента тиропероксидазы (обеспеч. соед. йодидов с тироглобулинами и образов. коллоида). Фаза вывед. А) резорбция тироглобулина с помощью лизосомных протеаз Б )выведение гормонов через базальную мембрану в гемо- и лимфокапилляры. Гормоны тироцитов (Т3 и Т4) участвуют в регуляции метаболических реакций, влияют на рост и дифференц. тканей, особенно на развитие нервной системы. Оказывая влияние на скорость использования кислорода и общий уровень метаболических процессов в клетке, тироксин регулирует основной обмен организма. С-КЛЕТКИ – ПАРОФОЛЛИКУЛЯРНЫЕ КЛЕТКИ!!!! Другой тип клеток щитовидной железы - так называемые парафолликулярные клетки. Они лежат поодиночке в фолликулах - между основаниями соседних тироцитов, но не достигают своей верхушкой просвета фолликула или располагаются в межфолликулярных прослойках соединительной ткани. Эти клетки крупные, неправильной округлой формы, в цитоплазме которых содержится большое количество секреторных гранул В цитоплазме хорошо развиты гранулярная эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи. Существует две разновидности парафолликулярных клеток: первая синтезирует гормон кальцитонин, вторая соматостатин. Кальцитонин снижает уровень кальция в крови путем депонирования его в костной ткани. Соматостатин подавляет белковый синтез и является антагонистом соматотропина. Кальцитониноциты работают по принципу обратной связи. При гиперфункции щитовидной железы развивается базетова болезнь. Проявления базетовой болезни противоположны тем, что возникают при микседеме. 101. Околощитовидные железы. Источники и ход эмбрионального развития. Строение и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена. Механизмы регуляции околощитовидных желез. Развитие. Околощитовидные железы закладываются у зародыша как выступы из эпителия III-ей и IV-ой пар жаберных карманов глоточной кишки. Эти выступы отшнуровываются, и каждый из них развивается в отдельную околощитовидную железу, причем из IV пары жаберных карманов развивается верхняя пара желез, а из III пары развивается нижняя пара околощитовидных желез, а также вилочковая железа - тимус. На секреторную активность околощитовидных желез не оказывают влияния гипофизарные гормоны. Околощитовидная железа по принципу обратной связи быстро реагирует на малейшие колебания в уровне кальция в крови. Ее деятельность усиливается при гипокальциемии и ослабляется при гиперкальциемии. Паратироциты обладают рецепторами, способными непосредственно воспринимать прямые влияния ионов кальция на них. Околощитовидная железа. У человека имеется четыре околощитовидных железы. Они расположены на задней поверхности щитовидной железы. Каждая железа окружена тонкой соединительнотканной капсулой. Паренхима образована эпителиальными тяжами (трабекулами) либо скоплением железистых клеток (паратироцитов), разделенных тонкими прослойками рыхлой соединительной ткани с капиллярами. Паратироциты связаны десмосомами, интердигитациями и зонами облитерации. Паратироциты имеют хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, в цитоплазме накапливаются секреторные гранулы. В зависимости от функционального состояния парацитов, цитоплазма может окрашиваться базофильно (это так называемые главные клетки) и оксифильные парациториты. Среди главных паратироцитов различают светлые и темные клетки. В цитоплазме светлых клеток встречаются включения гликогена. Паратироциты вырабатывают гормон паратирин, который путем деминерализации костей повышает уровень кальция в крови (стимулирует деятельность остеокластов). Кальцитонин и паратирин - антогонисты, их взаимодействие обеспечивает постоянство уровня кальция в крови. Механизм активации паратироцитов связан с наличием на поверхности их плазмолеммы рецепторов, способных непосредственно воспринимать действие ионов кальция (по принципу обратной связи). При снижении или полном выключении функции околощитовидных желез (например, при случайном удалении их при операции на щитовидной железе) развивается тетания, которая характеризуется судорогами поперечно-полосатой мускулатуры. Если не принять неотложных мер, это состояние приведет к смерти. |