Адлерианская психология. Адлерианская психологияпсихотерапия была разработана Альфредом Адлером (18701937 гг.) психиатром, который оказал значительное влияние на историю и развитие

Скачать 74.14 Kb. Скачать 74.14 Kb.

|

|

Адлерианская психология/психотерапия была разработана Альфредом Адлером (1870-1937 гг.) – психиатром, который оказал значительное влияние на историю и развитие психотерапии в начале 20-го века и привлёк внимание философского мира к относительно новым идеям и концепциям Он верил в важность и значимость тщательного изучения социального контекста каждого человека – он считал, что знакомство с такими факторами и аспектами, как очерёдность рождения, а также образ жизни и образование родителей, является критически важным И Адлер утверждал, что каждый человек стремится к обретению ощущения собственной значимости и принадлежности к чему-то большему. Что считается самым значимым для эффективности терапии? В адлерианском подходе важнейшими факторами эффективности считаются подбор определенных терапевтических отношений к определенным клиентам, а также ценности веры, надежды и любви. Если клиент по собственной воле обращается за помощью, то он верит и ожидает, что психолог может и хочет помочь ему. Для укрепления веры у одних клиентов достаточно простого объяснения, а у других - сложной интерпретации. Вера психолога в себя, готовность выслушивать клиента - также способствует укреплению веры. Из-за того, что люди склонны действовать в направлении реализации собственного предсказания, психологу следует сохранять надежду клиента на успех. Надежду клиента поддерживает подбадривание, чувство, что психолог его понимает, пробы действий, ранее неприемлемых для клиента, юмор. Любовь, проявляемая в форме заботы, реализуется благодаря эмпатическому слушанию, совместной проработке материала, выражению искреннего интереса. Основные цели терапевтического воздействия Основная цель психотерапевтической помощи в индивидуальной психологии состоит в снижении чувства неполноценности, усилении и развития социального интереса и помощи в осознании целей и мотивов жизни и коррекции средств их достижения. К чему следует стремиться? Что важно? Понимание и изменение специфического стиля жизни клиента (при его желании). Помощь пациентам в понимании своего чувства недостаточности, преодоление уныния, осознание наличия собственных ресурсов и возможности их использования Осознание ошибочной мотивации, даже если она лежит в основе приемлемого поведения, при желании клиента возможно изменение мотивации и ценностей Стимулирование развития социального интереса Помощь в осознании своего равенства среди своих коллег и товарищей Помощь в становлении себя Человеческим существом, вносящим вклад в общее дело Считается, что, если человек достигнет этих целей, он почувствует принятие себя. Он будет ожидать, что другие примут его так же, как он принял себя. Он почувствует, что «мотивационная сила» лежит внутри него, что он, хотя и в пределах существующих жизненных возможностей, активно строит свою судьбу. Симптомы уйдут, и он будет чувствовать себя бодро, оптимистично, уверенно и мужественно. Как относился А.Адлер к переносу и сопротивлению клиента? Явления переноса и сопротивления Адлер считал артефактами и старался от них избавляться. Сопротивление появляется, когда цели клиента и цели психолога не совпадают. Если психологу не удается понять цели клиента или если их цели расходятся, то терапевтические усилия станут порочным кругом «сопротивление – преодоление сопротивления – сопротивление», а не совместным усилием в движении к изменениям. Самая лучшая техника по преодолению сопротивления – не взращивать ее, слушать пациента внимательно и с эмпатией, отслеживать его продвижения в терапии, понимать его цели и стратегии и поощрять развитие тенденции к «мы» в терапии. Сопротивление рассматривается как одна из форм протеста, клиент должен сразу же быть проинформирован о его нежелательности. Перенос трактуется как невротическое желание. Когда клиент чувствует, что его убеждения под угрозой, то он защищается и сопротивляется. Он ожидает от психолога тех же реакций, к которым привык с детства и бессознательно старается его склонить к такому способу поведения. Адлер предупреждал, что к таким знакам нужно быть очень внимательным и не идти на поводу у клиента. Все замеченное должно обсуждаться. Множественная психотерапия Индивидуальная терапия была первоначальной формой работы. Многие адлерианцы до сих пор ее считают предпочтительным лечением. Р. Дрейкурс, Г. Моусак и Шульман разработали формат множественной психотерапии (multiple psychotherapy), при котором несколько терапевтов лечат одного пациента. Он предоставляет возможность обмена информацией между терапевтами, предотвращает эмоциональную привязанность пациента к одному терапевту и устраняет или разрушает тупиковые ситуации. Тем самым также минимизируются реакции контрпереноса. Увеличивается гибкость терапевтических ролей и моделей. На пациента оказывает большее впечатление и его больше убеждает, когда два терапевта независимо друг от друга приходят к одному мнению. Пациент может, на основании наблюдения несогласия между терапевтами понять, что люди могут не соглашаться без «потери лица». Преимущества множественной терапии следующие: Она создает атмосферу, которая облегчает обучение. Пациент может взаимодействовать с двумя различными личностями, придерживающихся разных взглядов. Предложение новой точки зрения способствуют избеганию терапевтических тупиков, тем самым, сокращая курс терапии. Пациенты могут видеть себя более объективно, поскольку они являются и участниками и наблюдателями. В том случае, если пациент и терапевт “не поладят друг с другом”, то пациент не становится терапевтической “катастрофой”, а передается другому терапевту. Решаются многие проблемы, связанные с зависимостью. К ним относятся: ответственность за себя, отсутствие терапевта, реакции переноса и завершение. Она является примером демократического социального взаимодействия и поэтому представляет собой ценный урок для пациента. Преимущество этого метода – в использовании его для обучения терапевтов. Супервизоры непосредственно участвуют вместе с кандадатом-терапевтом в процессе лечения, наблюдают их вмешательства, обеспечивают их безопасностью и поддержкой и могут комментировать наблюдаемое поведение. Какова длительность работы? Терапевтические часовые сеансы вначале проходили три раза в неделю, затем – два и потом один раз. Всего адлерианская терапия длится около года. Жестких правил работы не было. Можно было беседовать с членами семьи пациента в его присутствии при условии его согласия. А.Адлер также мог работать с членами семьи и с пациентом параллельно. Правила работы задавала каждая конкретная ситуация. А.Адлер консультировал платно и бесплатно, он не считал, что пропущенный сеанс, независимо от причины, должен обязательно оплачиваться Первоначальное интервью Проводя интервью, терапевт получает следующие виды информации (вдобавок к демографической информации): 1. По собственной ли воле обратился клиент? Этот вопрос помогает понять степень участия клиента в терапии и рассчитать ее длительность, а также понять какая реальная цель стоит за посещением кабинета (Цели могут быть разные, например: решить проблемы, наказать человека, оплачивающего консультации, формально выполнить чужое желание и пр.) 2.С какой целью пришел пациент? Как он относится к себе в связи с посещением психолога и как к нему относятся другие? Добивается ли он лечения, чтобы ослабить страдание? Если так, то страдания от чего? Хочет ли он, чтобы терапевт подтвердил принятое им решение? Пришел ли он, чтобы другие отстали от него? Хочет ли он на время терапии снять с себя ответственность и отсрочить принятие решения? 3. Каковы представления клиента о работе с психологом? Будет ли он проверять наличие дипломов и сертификатов, о чем беспокоится на первом сеансе. 3. Каковы ожидания клиента в отношении самого себя? Ожидает он выйти из лечения совершенным? Считает он себя безнадежным? Ожидает ли он или требует решения специфической проблемы без какого-либо значительного изменения личности? Ожидает ли он немедленного излечения? 5. Каковы цели пациента в психотерапии – декларируемые и реальные, явные и скрытые? Декларируемые цели: узнать больше о самом себе, быть более хорошим супругом и отцом, приобрести новую философию жизни. Скрытые цели: оставаться больным, наказать других, победить терапевта и саботировать терапию, сохранять хорошие намерения без реальных изменений. Схема интервью для исследования детей Система опроса, предлагаемая Адлером, представляет собой некое подобие спирали, в которой консультант два или три раза возвращается к одним и тем же фактам и сторонам жизни ребенка, рассматривая их всякий раз под разным углом зрения. 1. С каких пор появились причины для жалоб? Важно узнать: в каком состоянии, объективно и психологически, находился ребенок, когда впервые были отмечены расстройства? Вопрос направлен на выяснение стрессогенных факторов. Значимо следующее: изменение среды; начало обучения в школе; смена школы; смена учителя; рождение брата или сестры; неудачи в школе; новые друзья; болезни ребенка или его родителей; развод, повторный брак или смерть родителей. 2. Что привлекало внимание в ранние годы ребенка? Психологическая или физическая слабость, трусость, легкомыслие, скрытность, неуклюжесть, ревность, зависимость от других при еде, одевании, умывании, отходе ко сну? Боялся ли ребенок оставаться один? Боялся ли он темноты? Понимал ли он свою половую принадлежность, первичные и вторичные половые признаки? Как он относился к противоположному полу? Насколько он был осведомлен о своей половой роли? Не является ли он пасынком или падчерицей, незаконнорожденным, отданным кому-либо на воспитание или сиротой? Как относились к нему те люди, которые его воспитывали? По- прежнему ли он в контакте с ними? Вовремя ли он научился ходить и говорить? Не было ли трудностей? Нормально ли появлялись зубы? Были ли какие-нибудь особые трудности в обучении письму, рисованию, арифметике, иностранным языкам или физкультуре? Был ли он особенно привязан к какому-либо определенному лицу? Кто это был – отец, мать, бабушка, дедушка или няня? Вопросы направлены на установление индивидуальных особенностей ребенка, его отношение к жизни, выраженность чувства недостаточности, социального интереса. Следует отмечать: любую враждебность в отношении к жизни; причины ощущения недостаточности; тенденции отгораживаться от трудностей и от людей; такие черты, как эгоизм, сенситивность, терпеливость, повышенная эмоциональность, активность, жадность и осторожность. 3. Много ли трудностей было с ребенком? Чего и кого он больше всего боялся? Вскрикивал ли он по ночам? Мочился ли он в постель? Доминирует ли он по отношению к более слабым детям или также и по отношению к более сильным? Выказывал ли он сильное желание лежать в постели с одним из родителей? Был ли он умным? Часто ли его дразнили и смеялись над ним? Гордится ли он своей внешностью – волосами, одеждой, обувью? Ковыряет ли он в носу и грызет ли ногти? Жаден ли он до еды? Доводилось ли ему украсть что-нибудь? Были ли у него трудности с освобождением прямой кишки? Эти вопросы направлены на выяснение того, насколько активно ребенок стремится к превосходству и не помешала ли адаптации его первичных потребностей к культуре его непокорность. Социальные отношения 4. Легко ли он начинал дружить? Или он был склонен к ссоре, мучил людей и животных? Были ли у него привязанности к мальчикам и девочкам старше или младше его? Любит ли он быть лидером или склонен изолировать себя? Коллекционирует ли он что-нибудь? Является ли он скупым или жадным в отношении денег? Эти вопросы отражают способность ребенка вступать в контакт и степень утраты им смелости и уверенности. 5. Как он проявляется в деятельности? Как он ведет себя в школе? Нравится ли ему туда ходить? Не опаздывает ли он? Возбужден ли он перед школой и стремится ли туда? Случается ли, что он теряет свои книги или портфель? Волнуется ли он по поводу домашних заданий и экзаменов? Случается ли, что он забывает или отказывается выполнять заданное на дом? Тратит ли он время попусту? Можно ли назвать его ленивым или праздным? Может ли быть так, что ему трудно или вообще невозможно сосредоточиться? Бывают ли у него нарушения поведения в школе? Как он относится к учителю? Он критичен, высокомерен или индифферентен по отношению к нему? Просит ли он других помочь ему с уроками или ждет, пока помощь будет ему предложена? Честолюбив ли он в каком-либо виде спорта? Не считает ли он себя совершенно неспособным или неспособным к чему-то конкретно? Много ли он читает? Какого типа литературу он предпочитает? Можно ли сказать, что он плохо успевает по всем предметам? Эти вопросы раскрывают степень подготовленности ребенка к школе, результаты посещения школы и его отношение к трудностям. 6. Какова семья ребенка? Нужна точная информация о домашних условиях, заболеваниях в семье, алкоголизме, криминальных наклонностях, неврозах, дебильности, сифилисе, эпилепсии, уровне жизни, случаях смерти в семье – с указанием возраста ребенка в это время. Не сирота ли он? Кто доминирует в семье? Является ли воспитание строгим, придирчивым или избаловывающим? Не получилось ли так, что ребенок боится жизни? Какой за ним осуществляется надзор? Может быть, у ребенка есть мачеха или отчим? Благодаря этим вопросам можно увидеть, в какой семейной ситуации находится ребенок, и оценить, какого рода впечатления он там получал. 7. Каково место ребенка в последовательности рождения братьев и сестер? Является ли он старшим, младшим, единственным ребенком, единственным мальчиком из всех, единственной девочкой из всех? Замечались ли ревность, частый плач, злобный смех, склонность к глухому протесту по отношению к остальным детям? Это значимо для изучения характера ребенка и его отношения к людям вообще. Интересы 8.Какие мысли были у ребенка по поводу выбора профессии? Каковы профессии у членов его семьи? Каким является брак его родителей? Что он думает о супружестве? Эти вопросы позволяют сделать заключение о том, насколько смело и уверенно ребенок относится к будущему. 9. Какие у него любимые игры, литературные произведения, исторические и литературные герои? Нравится ли ему портить игру других детей? Уходит ли он в фантазии? Или у него холодная голова и он отвергает фантазии? Эти вопросы косвенно свидетельствуют о моделях превосходства, которые могут быть у ребенка. Воспоминания и сновидения 10. Каковы ранние воспоминания ребенка? Каковы его повторяющиеся или значимые для него сновидения? Это сны о падении, полете, беспомощности, опоздании на поезд, погоне; о том, что он в плену или в заточении, или это страшные сны? Эта информация помогает обнаружить склонность к изоляции, внутренний призыв к осторожности, честолюбивые импульсы, тенденции к пассивности и предпочтению определенных людей. Поведение, свидетельствующее об утрате смелости и уверенности 11. По отношению к чему ребенок потерял воодушевление? Чувствует ли он, что им пренебрегают? Реагирует ли он на внимание, похвалы? Есть ли у него какие- либо суеверия? Старается ли он избегать трудностей? Пытается ли он пробовать свои силы в разных областях только для того, чтобы потом все бросить? Можно ли сказать, что он не уверен в своем будущем? Верит ли он в дурное влияние наследственности? Можно ли сказать, что среда систематически лишала его смелости и воодушевления? Является ли его взгляд на жизнь пессимистическим? Эти вопросы позволяют увидеть, что ребенок потерял уверенность в себе и ищет выхода в ошибочном направлении. 12. Есть ли у ребенка какие-либо вредные привычки? Гримасничает ли он? Ведет ли он себя глупо, по-детски или смешно? Эти вопросы проясняют желание привлечь к себе внимание. Недостаточность органов 13. Наблюдаются ли у ребенка нарушения речи? Является ли он некрасивым, неловким, косолапым? Может быть, ноги у него кривые или Х-образные, с вывернутыми вовнутрь голенями? Был ли у него рахит? Может быть, он плохо развит? Является ли он слишком высоким или маленьким? Есть ли у него недостатки в зрении и слухе? Не является ли он умственно отсталым? Не левша ли он? Храпит ли он по ночам? Может быть, он отличается особой красотой? Эти вопросы затрагивают жизненные трудности, которые обычно переоцениваются ребенком. Из-за них он может лишиться смелости. Аналогичное неправильное развитие можно видеть и у очень красивых детей. Они приходят к убеждению, что должны получать от других все безо всяких усилий, и таким образом упускают шанс правильно подготовиться к жизни. Комплекс (симптом) недостаточности Говорит ли ребенок открыто об отсутствии у себя способностей, «отсутствии таланта» к учению в школе? К работе? К жизни? Бывают ли у него мысли о самоубийстве? Есть ли какая-либо связь во времени между его неудачами и возникновением нарушений поведения (своеволие, вступление в асоциальную группу)? Не переоценивает ли он внешний успех? Является ли он покорным, нетерпимым или бунтарем? Эти вопросы проясняют утрату смелости и уверенности. Такие признаки часто появляются после того, как попытки ребенка пробиться вперед привели к разочарованию. Произойти это может не только из-за его собственной несостоятельности, но и по причине недостаточного понимания со стороны окружающих. Симптомы – это заместительное удовлетворение в «театре вторичных действий». Ценные качества Назовите те области, в которых ребенок является успешным. Это важные свидетельства, поскольку не исключено, что интересы, склонности и подготовка ребенка указывают направление, противоположное направлению его нынешнего развития. Схема интервью для взрослых На что вы жалуетесь? В каком состоянии вы находились, когда впервые заметили ваши симптомы? Каково сейчас ваше состояние? Какая у вас профессия? Опишите ваших родителей – их характер, состояние здоровья. Если они уже умерли, то какая болезнь послужила тому причиной? Какие у них были отношения с вами? Сколько у вас братьев и сестер? В какой последовательности вы родились? Каково их отношение к вам? Как обстоят их дела в жизни? Болеют ли они тоже чем-нибудь? Кто был любимцем вашего отца или матери? Какого рода воспитание вы получили? Есть ли у вас признаки избаловывающего воздействия в детстве: застенчивость, стеснительность, трудности в развитии дружеских связей, неаккуратность. Чем вы болели в детстве, и каково было ваше отношение к этим болезням? Каковы ваши самые ранние детские воспоминания? Чего вы боитесь или чего вы боялись больше всего? Каково ваше отношение к противоположному полу? Каким оно было в детстве и в последующие годы? Какая профессия интересовала вас больше всего, и если вы не выбрали ее, то почему? Является ли вы честолюбивым, сенситивным, склонным к вспышкам гнева, педантичным, доминирующим, застенчивым или нетерпеливым? Какие люди окружают вас в настоящее время? Являются ли они нетерпеливыми, раздражительными, любящими? Как вы спите? Какие у вас бывают сны? О падении, полете, повторяющиеся сны, пророческие сны, про экзамены, про то, как опаздываете на поезд? Какие болезни были в вашем роду? Любимые вопросы А.Адлера Вопрос к ребенку: «Кем ты хочешь быть?» - помогает определить, что ребенку недостает, чего он хочет и какую цель в жизни он реализует. Это помогает уяснить цель жизни и понять конкретные проблемы человека и его поведение. Вопрос к взрослому: «Допустим, что Вы не имели бы проблем, что бы Вы делали?». Этот вопрос помогает установить тайную цель, которую пациент преследует в своей жизни. Задача состоит в том, чтобы установить меру социальной адекватности этой цели и то насколько она определяет проблемы тревожащие пациента. Эта цель, сформированная в раннем детстве, присутствует и взрослого человека в его поведении и руководит им. Сущность человека проявляется всегда. Нужно научиться наблюдать и видеть Девять общих тем частной логики, предложенных Гарольд Бозатом (1971),

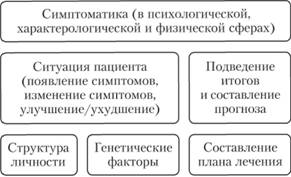

Основные цели терапевтического воздействия. Основная цель психотерапевтической помощи в индивидуальной психологии состоит в снижении чувства неполноценности, усилении и развития социального интереса и помощи в осознании целей и мотивов жизни и коррекции средств их достижения. К чему следует стремиться? Что важно? 1. Понимание и изменение специфического стиля жизни клиента (при его желании). 2. Помощь пациентам в понимании своего чувства недостаточности, преодоление уныния, осознание наличия собственных ресурсов и возможности их использования 3. Осознание ошибочной мотивации, даже если она лежит в основе приемлемого поведения, при желании клиента возможно изменение мотивации и ценностей 4. Стимулирование развития социального интереса 5. Помощь в осознании своего равенства среди своих коллег и товарищей 6. Помощь в становлении себя Человеческим существом, вносящим вклад в общее дело Считается, что если человек достигнет этих целей, он почувствует принятие себя. Он будет ожидать, что другие примут его так же, как он принял себя. Он почувствует, что «мотивационная сила» лежит внутри него, что он, хотя и в пределах существующих жизненных возможностей, активно строит свою судьбу. Симптомы уйдут, и он будет чувствовать себя бодро, оптимистично, уверенно и мужественно. Методы работы с пациентом Помимо систематизации отношений и классификации клиентов имеется большой спектр индивидуальных техник лечения, разнообразных по подходам к невротическим личностям (рис. 1.5).  Рис. 1.5. Практические указания по сбору анамнеза Адлер в индивидуальной терапии выделял три стадии работы с пациентом: 1) понимание психотерапевтом специфического жизненного стиля пациента; 2) помощь пациенту в понимании себя и своего поведения; 3) формирование у него повышенного социального интереса. Первая стадия направлена на то, чтобы познать жизненный стиль пациента, для этого его просят рассказать о своем детстве, тех трудностях, с которыми он сталкивался, сосредотачиваются на гиперопеке и отверженности пациента. Адлер обращал внимание на поведение, эмоции, интонации, мимику и жесты. Кроме рассказа, материалом о жизненном стиле пациента могли быть сновидения, свободные ассоциации, рисунки и т.д. Вторая стадия – эта стадия, когда терапевт вскрывает истинную структуру жизненного стиля пациента, выявляет фиктивные цели и задачи, переводит их в форму осознания. Понять – значит осознать, по Адлеру, то место, которое ты занимаешь в окружающем мире. Объяснения должны быть ясными и понятными пациенту, они строятся на основе доверия и эмпатии. Третья стадия – переключения со своих проблем на проблемы общества. Адлер считал, что в основе невротических переживаний лежит забота невротика о собственном престиже, переключение его на проблемы общества является терапевтической и реабилитационной задачей терапевта. Главная терапевтическая цель в психоанализе состоит в том, чтобы позволить клиентам вникнуть в их проблемы через раскрытие неосознанного материала. Современные подходы к помогающему процессу могут состоять из элементов, показанных на рис. 1.6.  Рис. 1.6. Элементы модели стандартного хода психоаналитического курса лечения Основными терапевтическими методами работы с клиентами являются: интерпретации, работа с мечтами, перенос, свободные ассоциации. Интерпретации используются в ситуациях, когда терапевту необходимо объяснить бессознательные поступки и желания пациента, тем самым помочь ему понять свои импульсы. Мечта – как терапевтический прием используется, чтобы получить доступ терапевта к бессознательному и через систему символов понять проблемы пациента. Перенос – в терапевтическом процессе является трансформацией первоначального невроза. Пациент в процессе взаимодействия проецирует на терапевта свои подавленные чувства и нереализованный опыт. Отношения переноса позволяют терапевту исправлять ошибки родителей, допущенные в процессе воспитания. Свободная ассоциация – терапевты побуждают пациентов спонтанно выражать свои мысли, чувства, идеи, ассоциации. Терапевт помогает снять подавление через переведение бессознательных мотивов в осознанные. |