биоэтика психиатрия. Фундаментальные проблемы биоэтики оказались исключительно близки по своему содержанию моральноэтическим дилеммам, возникающим при исследовании проблем психиатрии

Скачать 195.29 Kb. Скачать 195.29 Kb.

|

|

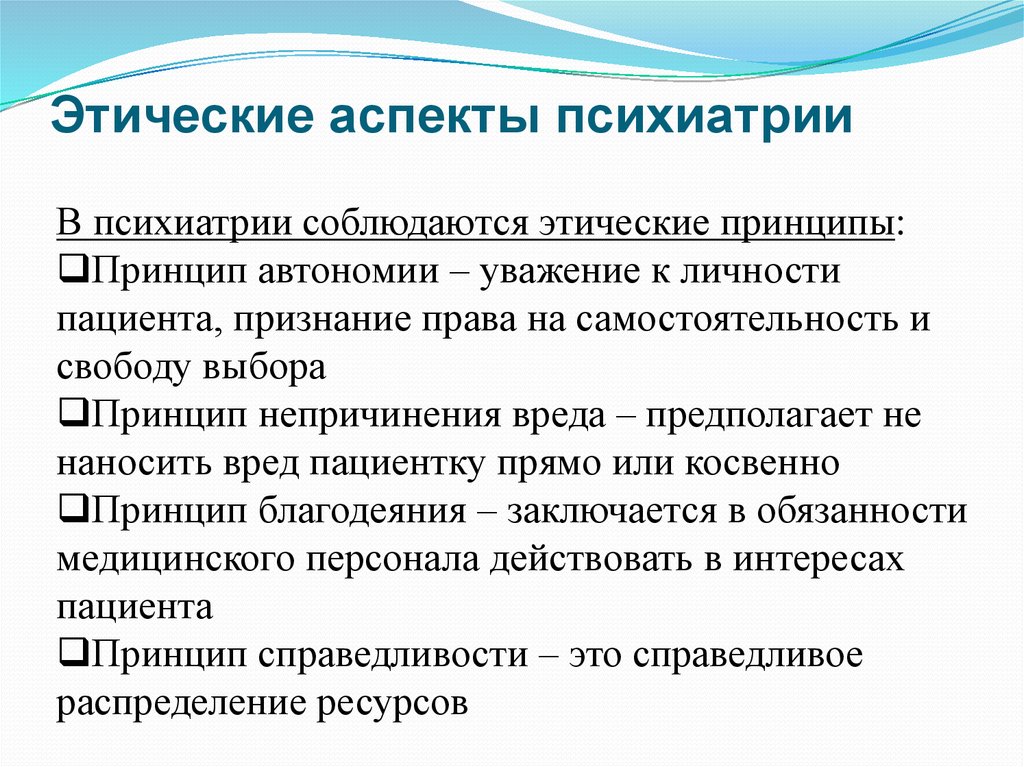

Этические проблемы психиатрии обусловлены сложным статусом пациента, вопросами его вменяемости, осложняющими получение добровольного информированного согласия, спецификой течения болезни, подчас серьезно затрудняющей общение с ним, опасностью эмоционального выгорания врачей, длительно работающих в психиатрических стационарах. Психиатр проводит обследование, от него зависит диагностика психиатрической формы заболевания, именно он назначает необходимые препараты.  Фундаментальные проблемы биоэтики оказались исключительно близки по своему содержанию морально-этическим дилеммам, возникающим при исследовании проблем психиатрии. Особую роль на протяжении всей истории психиатрии сыграла дилемма патерналистского и непатерналистского подходов, являющаяся «сквозной» для всей биоэтики. Патерналистская модель взаимоотношений врача и пациента предполагает, что в условиях врачевания здоровье и жизнь человека являются, безусловно, приоритетными ценностями, что этическая позиция врача однозначно учитывает, что «Благо больного — высший закон» и что полноту ответственности за принятие клинических решений врач берет на себя. Непатерналистская модель взаимоотношений врача и пациента исходит из приоритета моральной автономии пациента, в силу чего ключевой категорией такого подхода становится категория прав пациента. Фундаментальные проблемы биоэтики оказались исключительно близки по своему содержанию морально-этическим дилеммам, возникающим при исследовании проблем психиатрии. Особую роль на протяжении всей истории психиатрии сыграла дилемма патерналистского и непатерналистского подходов, являющаяся «сквозной» для всей биоэтики. Патерналистская модель взаимоотношений врача и пациента предполагает, что в условиях врачевания здоровье и жизнь человека являются, безусловно, приоритетными ценностями, что этическая позиция врача однозначно учитывает, что «Благо больного — высший закон» и что полноту ответственности за принятие клинических решений врач берет на себя. Непатерналистская модель взаимоотношений врача и пациента исходит из приоритета моральной автономии пациента, в силу чего ключевой категорией такого подхода становится категория прав пациента.Трудность работы психиатра заключается в том, что он зачастую попадает в этически противоречивые ситуации, где сложно следовать положениям кодекса этики. Среди наиболее распространенных этических дилемм в психиатрии выделяют следующие: – Недобровольные госпитализация и лечение в отношении лиц с глубокими психическими расстройствами (психиатры признают, что критерий непосредственной опасности не может быть для этого единственным основанием, потому что без лечения остается группа больных, которые в силу своих психических расстройств не сознают необходимости лечения); – Конфиденциальность (ее правила нарушаются в случае повышенного риска для жизни пациента или других людей (самоубийства, агрессивные действия), преступные действия (насилие, развращение, инцест), которые совершаются над несовершеннолетними; недобровольная госпитализация пациента в силу тяжести его психического состояния; участие пациента в тяжких преступлениях); – Принцип информированного согласия (согласие пациента должно быть добровольным и осознанным при том, что получение информации о характере психических расстройств пациента должно происходить в доступной для него форме и с учетом его психического состояния; предполагается получение предварительного согласия перед началом лечения, а также соблюдение прав пациента на отказ от лечения за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве); – Выбор патерналистской либо непатерналистской модели взаимоотношений врача и пациента (случаи, когда у пациента нарушены способности рассуждать о болезни, способности адекватно оценить риск и пользу лечения); – Принцип «не навреди» в психиатрии находит выражение в выборе «наименее ограничительной альтернативы» (вред, который может сопутствовать при оказании психиатрической помощи пациенту, специалисты видят в следующем: принуждение (широкий диапазон мер со стороны врача); социальные ограничения и запреты по отношению к психически больным; отчуждение душевнобольных от современного общества; моральный вред, причиняемый пациенту в ходе психотерапевтической работы; вред, который сопутствует применению инвазивных методов исследования и методов лечения с побочными действиями); – Проведение исследований на пациентах с психическими расстройствами, а также использование информации о пациентах во время обучения студентов и врачей, в научных публикациях (если пациенты не признаны недееспособными и не могут дать информированное согласие. Общепринятого критерия определения дееспособности при получении согласия на участие в исследовании нет). В современной психиатрии при постановке диагноза все чаще используется синергетический подход (синергетика – междисциплинарная наука, исследующая сложные самоорганизующиеся системы), позволяющий исследовать психику как синергетический объект, гиперсистему. В этом контексте психика человека, ее состояние и структура, выступает как сложная саморазвивающаяся система, которая в условиях стрессовых ситуаций, теряет свою устойчивость и может переходить к одному из непредсказуемых состояний. При этом ее «судьбу» и «разрешимость» определяют очень малые события (флуктуации), на которые в устойчивом состоянии, состоянии равновесия, эта система (психика) не реагирует. О злоупотреблениях в психиатрии С особой остротой при рассмотрении этического принципа "не навреди" в психиатрии истает вопрос о злоупотреблениях врачей и медперсонала. Основным нормативным актом медицинской этики по поводу злоупотребления психиатрией является уже упоминавшаяся "Гавайская декларация" ВПА. Злоупотребления психиатрией - есть использование этой клинической дисциплины, положения, полномочий и способностей врача-психиатра, а также персонала психиатрических учреждений, во зло, во вред больному или его близким - такова ее исходная позиция. Использование во зло психиатрии подразумевает неподобающее применение ее как знания, как специальных методов и средств, как особой системы социальных учреждений Злоупотребления психиатрией как знанием могут иметь самые разные аспекты. Наиболее серьезные из них связаны с постановкой психиатрического диагноза. Уже стало общепризнанным, что в 60-е - 80-е гг. XX в. в московской школе отечественной психиатрии (а может быть, и среди других наших психиатров) получила распространение гипердиагностика шизофрении. С этической точки зрения необходимо четко разграничить две группы ошибочных врачебных диагнозов такого рода. Первая группа - это диагностические врачебные ошибки, понимаемые как "добросовестные заблуждения". Вторая группа - это случаи, когда ошибочные диагностические заключения психиатров не просто неверно отражают состояние психического здоровья пациентов, но и обязательно обусловлены немедицинскими факторами. На VII Конгрессе ВПА (Афины, 1989 г.) в "Заявлении" Всесоюзного общества психиатров было официально признано, что в советской психиатрии "случались злоупотребления по причинам немедицинского, в том числе и политического характера" В 1836 г. император Николай I, прочитав первое "Философическое письмо" П.Я. Чаадаева, объявил автора "сумасшедшим", на основании чего к философу были применены меры "медико-полицейского надзора" - в течение года его ежедневно навещали врачи. Только "по особой милости царя" П.Я. Чаадаев не был посажен в сумасшедший дом. В XX веке германские психиатры оказались причастны к фашистским программам насильственной стерилизациии и эвтаназии. Массовая форсированная стерилизация психически больных проводилась в фашистской Германии в 1936-1939 гг. А в 1939 -1941 гг. в заведениях, переоборудованных из больниц, десяткам тысяч человек после "критической оценки" их состояния и их болезни даровалась "мягкая смерть". Начиная с принятия ВПА "Гавайской декларации", как международные, так и национальные этико-правовые документы содержат конкретные положения и нормы, запрещающие под видом лечения применение психиатрических средств в немедицинских целях (в частности, для наказания лиц, страдающих психическими расстройствами, или в интересах других лиц). Тем не менее в отечественной психиатрии вплоть до конца 80-х годов весьма нередко встречалось назначение сульфазина или нейролептиков не по клиническим показаниям, а в порядке наказания (допустим, за нарушение режима), - особенно красноречив факт зависимости назначаемой дозы медикамента от тяжести проступка. Сюда же следует отнести факты назначения снотворных, седативных средств - опять же не по клиническим показаниям, а, например, чтобы спокойнее прошло дежурство и т.п. Неудивительно, что "Гавайская декларация" была опубликована в нашей стране только в 1992 г. В настоящее время такое использование психиатрических средств и методов прямо запрещается ст. 10 Закона РФ "О психиатрической помощи" и, конечно, осуждается как несовместимое с врачебной этикой в отечественном "Кодексе профессиональной этики психиатра". Рассмотрев злоупотребления психиатрией как знанием, перейдем к примерам злоупотребления психиатром своим профессиональным положением. Уже первый контакт психиатра с пациентом несет в себе возможность недобросовестного поведения врача. Далеко не случайно ст. 23 Закона РФ "О психиатрической помощи" гласит, что врач в такой ситуации обязан представиться пациенту в качестве психиатра. Это требование, разумеется, не распространяется на случаи недобровольной госпитализации. Однако и здесь, если у больных сохранена ориентировка в окружающем и сознание не нарушено, по этическим соображениям сохранение психиатром инкогнито (по сути дела - обман пациента) неоправданно. С точки зрения этики психиатр не вправе, пользуясь своим положением врача, заключать имущественные сделки с пациентом, использовать его труд. Допустим, лечащий врач хотел бы снять жилье, сдаваемое его пациентом, или нанять последнего для работы на своем дачном участке. Допустим также, что врач при этом соблюдает все требования закона и заботится о том чтобы заключаемые договора соответствовали общепринятым требованиям "финансовой справедливости". Юридически обе сделки возможны (разумеется, если пациент в установленном законом порядке не признан недееспособным), однако они противоречат профессиональной этике психиатра |