вопросы рк. Хирургическое лечение пародонта

Скачать 1.43 Mb. Скачать 1.43 Mb.

|

|

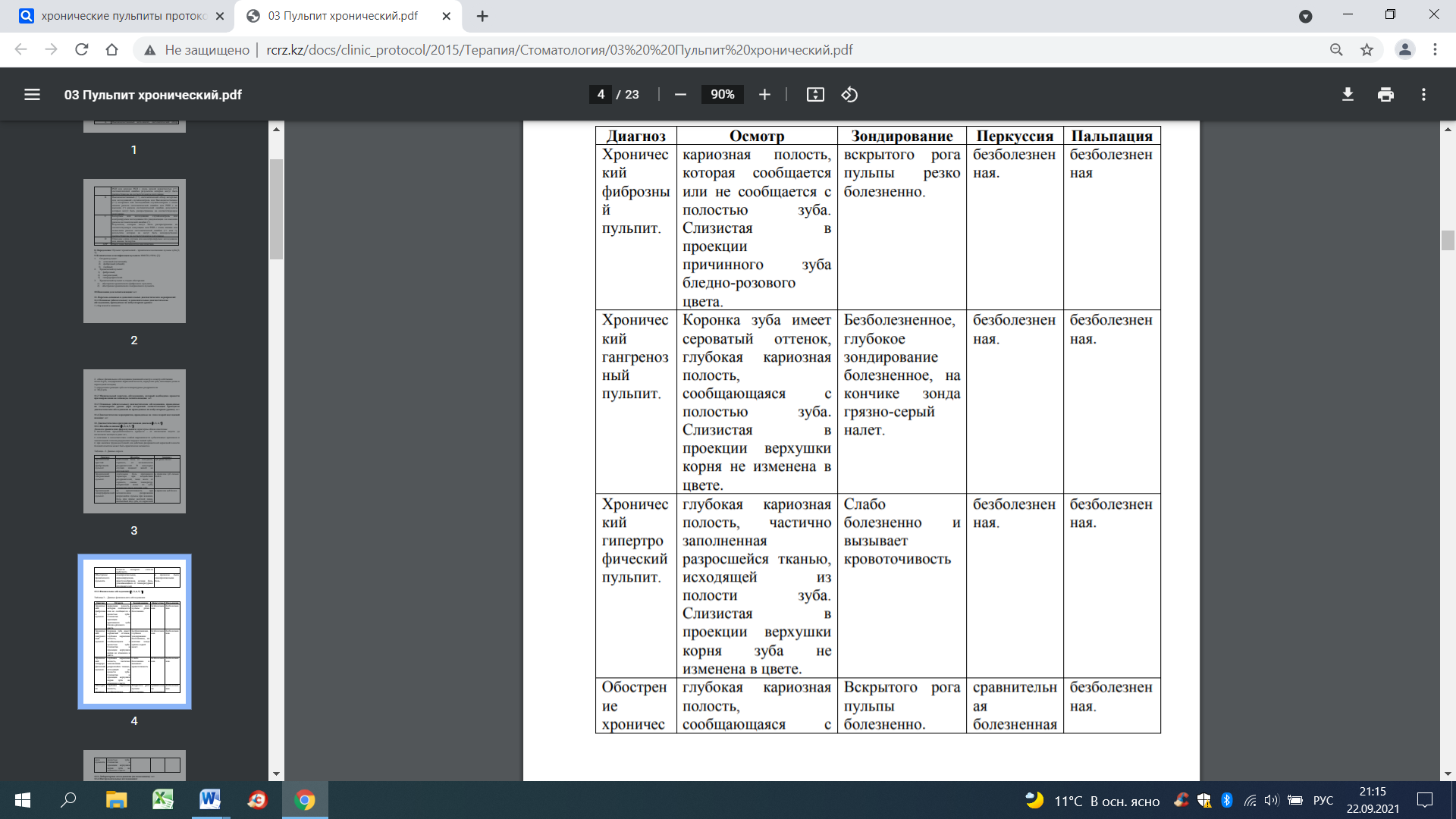

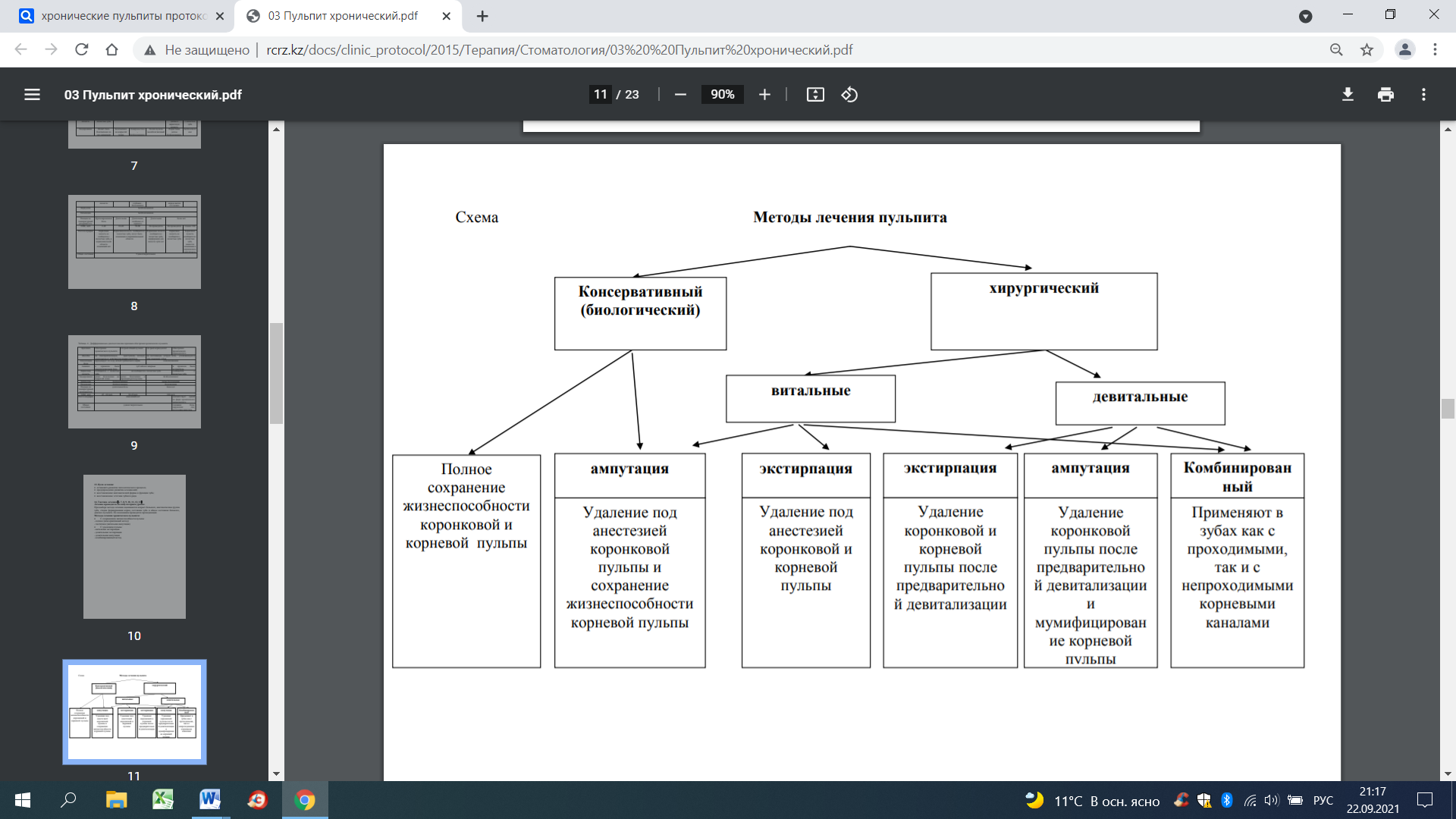

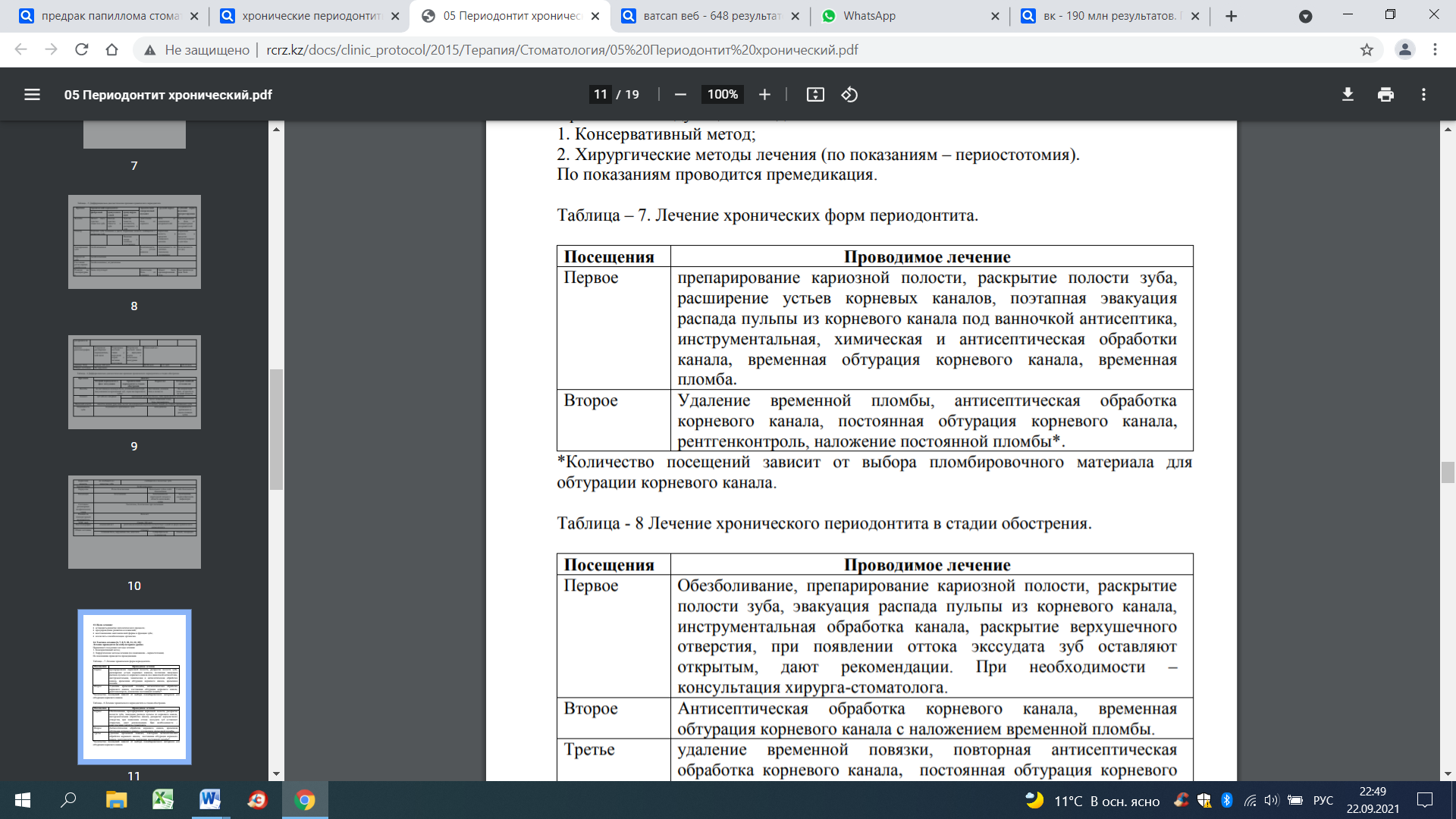

13 билет Общие принципы лечения заболеваний пародонта.планирование лечения заболеваний пародонта. Гигиенические Основной целью лечения заболеваний пародонта является ликвидация воспалительного процесса, который начинается в десне и области зубодесневого соединения, распространяясь вглубь, вовлекает все ткани пародонта. Различают местное и общее лечение, по виду различают ортопедическое, хирургическое, терапевтическое, физическое лечение лечение. Принципы: комплексность, системность, индивидуальность, последовательность и активность Патогенез заболеваний пародонта: Микроорганизмы зубной бляшки (камня), токсины микроорганизмов → повреждение клеток эпителия десны → скопление лейкоцитов в области повреждения → выброс биологически активных веществ, лизосомальных ферментов → нарушение проницаемости эпителия, повышение проницаемости капилляров → развивается воспалительная реакция в пародонте → усиленное отложение зубного камня → усиление воспаления → дегенеративные изменения в поверхностных слоях пародонта →разрушение зубодесневого соединения → врастание эпителия вдоль зуба→ образование пародонтального кармана → отложение подцесневого зубного камня → преобладание анаэробной микрофлоры →усиление воспаления → выработка лизосомальных ферментов и биологически активных веществ → деструктивные изменения в тканях пародонта → сенсибилизация организма → снижение местного и общего иммунитета → поддержание воспалительной реакции в тканях пародонта ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТА 1. Методы, направленные на устранение зубо-десневых и костных карманов Открытый кюретаж. - открытый зубодесневой карман тщательно вычищается от инфицированных тканей до изливания крови в полость. Гингивотомия – операция, во время которой, врач делает вертикальный разрез десны на глубину пародонтального кармана с последующим кюретажем данного участка Гингивоэктомия – горизонтальное удаление зубодесневого кармана вдоль десневого контура. Гингивопластика – хирургическая операция, которая позволяет при необходимости моделировать десневой край Лоскутные операции - корректируют край десны. Костная пластика - операции, позволяющие нарастить недостающий объем костной ткани Электрохирургическое лечение Ортопедические Ортопедические методы, применяемые для лечения заболеваний пародонта, позволяют снять воспалительные явления, улучшить кровообращение и трофику тканей за счет устранения патологической подвижности, нормализации окклюзионных соотношений, снятия травмирующего действия жевательного давления. Методы избирательного пришлифовывания. Методика Дженкельсона. Временное шинирование. Применение системы Fiber-Splint при лечении заболеваний пародонта и замещения одиночных дефектов зубного ряда. Постоянное шинирование. Физиотерапевтическое Ульрафонофорез –лекарственные вещества + ультразвук Дарсонвализация = электродом для снятие отека Уф- облучение Лазерное излучение Электрофорез Гидроэлектрофорез Флюктуоризация Воздействием магнитным полем Плазменный поток аргона Массаж Терапевтическое лечение: Профессиональная гигиена Местное лечение (орошение, накладывание повязок) Дополнительные методы исследования: Определение гигиенического индекса по грину вермиллиону Проведение пробы шиллера-писарева Определение пародонтального индекса Расселя РМА ( при гингивите) Ортопантомаография ОАК Иммунологическое исследование Методы выявления и оценки клинических карманов. 1. Зондирование. 2. Рентгенография с контрастными веществами, вводимыми в карманы. 3.Компьютерная томографии. Факультативные предраки СОПЛ и красной каймы губ. Лейкоплакия, папиллома и кожный рог Предрак– это динамическое состояние, которое переходит в рак в результате прогрессии: постоянного изменения свойств клеток в сторону злокачественности Факультативный предрак является хрон. заболеванием и состоянием с относительно низком риском малигнизациию -плоская, веррукозная и эрозивная лейкоплакия (красная кайма губ) -папиллома и папилломатоз. -кожный рог (красная кайма губ) - Кератоакантома(красная кайма губ) -хронические язвы СОПР -эрозивные и гиперкератотические красной волчанки и красного плоского лишая -хронические трещины губ -постренгеновский стоматит и хейлит -метеорологические и актинический хейлиты Кожный рог (фиброкератома Унна) — эпителиальная опухоль, представляет собой плотный роговой выступ различной толщины и длины, цилиндрической или конической формы желтовато-серого цвета, плотно спаянный с подлежащей кожей. Кожный рог — выраженный гиперкератоз, является клиническим маркером различных патологических изменений в подлежащем эпителии. Его причинами могут быть различные заболевания: актинический кератоз, кератоакантомы, медленно растущий плоскоклеточный рак, базалиома, болезнь Боуэна, хронические дерматозы и др. Клинически определяется ограниченный конусообразный рог до 1 см коричневато-серого цвета, плотной консистенции, спаянный с подлежащими тканями. Течение заболевания длительное, периодически отмечается отторжение роговых масс. Дифференциальный диагноз: бородавчатый предрак, кератоакантома. Лечение – только хирургическое удаление в пределах здоровых тканей. МКБ 10 - (D23) Лейкоплакия – предраковое заболевание, представляет собой ороговение слизистой оболочки полости рта или красной каймы губ, сопровождающееся воспалением, возникающее, как правило, в ответ на хроническое экзогенное раздражение. Этиология неизвестна МКБ10 (К13.2) Клинические симптомы лейкоплакии зависят от формы заболевания, предрасполагающего фактора, локализации. Лейкоплакия начинается с небольшого воспаления ограниченного участка слизистой оболочки. При плоской форме лейкоплакии на слизистой оболочке появляется белесоватое (серовато-белое) пятно или несколько пятен с четкими границами на красном основании, иногда определяется прерывистая белая линия, звездочки или ограниченные тяжи, напоминающие папиросную бумагу. Сероватобелая или белая как бы налепленная пленка при поскабливании не снимается. Субъективные ощущения отсутствуют, иногда выражено чувство жжения во рту. Веррукозная форма лейкоплакии часто развивается на фоне имеющейся плоской лейкоплакии. При этом пораженный участок – бляшка – выступает над окружающей слизистой оболочкой, имеет неправильную форму, шероховатую поверхность, четкие границы. При бородавчатой форме пораженный участок в виде бугристого образования или бородавчатых разрастаний. Цвет более интенсивный – от молочно-белого до соломенно-желтого. Помутнение, потеря специфического перламутрового блеска свидетельствуют о прогрессировании кератоза. При пальпации определяется небольшое уплотнение, в складку слизистая оболочка не собирается. Субъективные ощущения отсутствуют или пациенты жалуются на жжение, постоянную сухость во рту, неловкость при разговоре из-за шероховатости слизистой оболочки. Эрозивная форма лейкоплакии возникает на фоне плоской или веррукозной лейкоплакии. При этом отмечается небольшая эрозия или несколько эрозий размерами 2–3 мм, иногда может быть кровоточивость. Субъективные ощущения – саднение, жжение, иногда боль при приеме пищи. Дифференциальный диагноз: красный плоский лишай, красная волчанка, сифилитические папулы, кандидоз, мягкая лейкоплакия, болезнь Боуэна. Основной метод лечения лейкоплакии – хирургическое удаление очага поражения при всех формах. При веррукозной и форме лейкоплакии необходимо хирургическое иссе-чение сочетать с включением противовирусных препаратов как общего, так и местного действия. Папиллома является доброкачественной опухолью. Папиллома является разрастанием сосочков соединительной ткани, покрытых гиперплазированным эпителием с явлениями гипер-и паракератоз. Конечно опухоль растет на ножке, хотя может иметь и широкую основу. Размеры ее составляют от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Она сохраняет цвет слизистой оболочки, но при значительном ороговения может приобретать белого или грязновато-серого цвета. На поверхности папиллом возможны язвы, особенно вследствие травматизации, что приводит к появлению кровотечения. О начале малигнизации папиллом свидетельствуют следующие клинические признаки: уплотнение папилломы, усиление процессов ороговения на ее поверхности, уплотнение ножки папилломы и ее основы, появление неприятных субъективных ощущений. Дифференциальный диагноз следует проводить с бородавчатым предраком красной каймы губ, смешанной опухолью (полиморфной аденомой) мелких слюнных желез, мягкой фибромы . 14 билет Хирургические и ортопедические методы лечения пародонта (13 билет 1 вопрос) Облигатные предраки слизистой полости рта. Преканцирозный хейлит манганноти. Болезнь боуэна. Гиперкератоз красной каймы губ. Клинико-диагностические критерии диф диагностика и принципы лечения Облигатные предраковые заболевания: – болезнь Боуэна и эритроплазия Кейра – бородавчатый (узелковый) предрак, – абразивный преканцерозный хейлит Манганотти, – ограниченный предраковый гиперкератоз. Болезнь Боуэна (D04.3 Карцинома in situ кожи лица) Клинические симптомы болезни Боуэна на слизистой оболочке полости рта разнообразны. Чаще обнаруживают один, реже – два и более очагов поражения. Возникает ограниченное, медленно увеличивающееся пятнисто-узелковое поражение неправильной формы, резко очерченное, размером 1 см и более. Поверхность поражения красного цвета, гладкая или бархатистая – с мелкими сосочковыми разрастаниями. Реже поверхность может быть эрозирована. При длительном существовании поражения слизистая оболочка атрофируется и очаг кажется слегка запавшим. Иногда болезнь Боуэна имеет четкий серовато-белый рисунок, со складчатой слизистой оболочкой в очаге. Очаг поражения ороговевает неравномерно. Резко ограниченная воспалительная реакция вокруг серовато-белого налета. В некоторых случаях налет можно снять, обнажается бархатистая красная поверхность. Дифференциальный диагноз: пигментная базалиома, вульгарная бородавка, лейкоплакия, красная волчанка, сифилитические папулы, старческий кератоз, беспигментный невус Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ Клинически поражение имеет вид резко ограниченного невозвышающегося участка уплотненного эпителия часто полигональной формы, размером 2–15 мм. Поверхность очага покрыта тонкими плотно сидящими чешуйками и имеет серовато-белый цвет. У некоторых больных очаг слегка западает. В большинстве случаев фоновые изменения красной каймы губы при гиперкератозе отсутствуют, иногда гиперкератоз развивается на фоне хронического воспаления Дифференциальный диагноз: лейкоплакия, эксфолиативный хейлит, красная волчанка, красный плоский лишай Лечение: хирургическое удаление участка поражения в пределах здоровых тканей. Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти (К13.08) Клинические симптомы хейлита Манганотти отличаются многообразием. Обычно поражение представлено в виде эрозии овальной или неправильной формы, часто с гладкой, как бы полированной поверхностью, имеющей насыщенный красный цвет. Эрозия не кровоточит. У некоторых больных эрозия покрыта прозрачным истонченным эпителием. Часто на поверхности эрозии образуются корки, при снятии которых может возникнуть кровотечение. У некоторых больных эрозия располагается на гиперемированной, воспаленной красной кайме губы. Обычно встречается одна эрозии, но может быть две-три эрозии. Эрозии спонтанно эпителизируются, а затем рецидивируют. Иногда эрозии существуют длительное время. Дифференциальный диагноз: эрозии при пузырчатке, красном плоском лишае, красной волчанке, лейкоплакии, многоформной экссудативной эритеме Лечение: применение средств, стимулирующих эпителизацию эрозии (масляный раствор витамины А, Д, Е, метилурациловая мазь, солкосерил, актовегин мазь, желе), в течение 1 месяца 15 билет Правило заполнения амбулаторной карты больного. Общая методология . Этапы диагностирования Медицинская карта стоматологического больного — это документ, должным образом идентифицирующий пациента и содержащий сведения, характеризующие особенности состояния и изменения в состоянии его здоровья, установленные врачом и подтвержденные данными лабораторного, инструментального и аппаратного исследования, а также этапы и особенности проводимого лечения. Медицинская карта № 043/у содержит три основных раздела. 1) Первый раздел – паспортная часть. Он включает в себя: номер карты; дату ее оформления; фамилию, имя и отчество пациента; возраст пациента; пол пациента; адрес (место регистрации и место постоянного проживания); профессию; диагноз при первичном обращении; сведения о перенесенных и сопутствующих заболеваниях; сведения о развитии настоящего (ставшего поводом первичного обращения) заболевания. Этот раздел может быть дополнен паспортными данными (серия, номер, дата и место выдачи) для лиц старше 14 лет, и данными свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14-летнего возраста. 2) Второй раздел – данные объективного исследования. Он содержит: данные внешнего осмотра; данные осмотра полости рта и таблицу состояния зубов, заполненную с использованием официально принятых сокращений (отсутствует — О, корень — R, кариес — С, пульпит — Р, периодонтит — Pt, пломбированный — П, пародонтоз — А, подвижность — I, II, III (степень), коронка — К, искусственный зуб — И); описание прикуса; описание состояния слизистой оболочки полости рта, десен, альвеолярных отростков и неба; данные рентгеновских и лабораторных исследований. 3) Третий раздел – общая часть. Он состоит из: плана обследования; плана лечения; особенностей лечения; записей консультаций, консилиумов; уточненных формулировок клинических диагнозов и т.п. Обследование челюстно-лицевой области (и изложение его результатов в истории болезни) слагается из нескольких моментов: опроса больного, внешнего осмотра, пальпаторного исследования мягких тканей и костей челюстно-лицевой области и шеи, осмотра полости рта, зубов и дополнительных методов исследования (лабораторные, функциональные, рентгенологические и др.). Хронический рецед. Герпес, опоясывающий лишай. Вич Хронический рецед. Герпес. Клиника: период высыпаний характеризуется появлением на отечной и покрасневшей сопр одиночных или сгруппированных множественных мелких пузырьков с прозрачным содержимым. Пузырьки мутнеют и лопаются через 1-3 дня , на их месте образуются эрозии и очаги некроза. Эрозии мелкие , округлой формы, с некрозом в центре покрыты фибринознм налетом, могут сливаться и образовывать крупные эрозии с фестончатыми краями. Болезненность пораженных участков. Локализация высыпаний: граница красной каймы губ с кожей, кожа вокруг губ, крылья носа, твердое небо, десна, реже язык, щеки. Реже высыпания локализуются на лбу, щеках, ушных раковинах. Диф.диагностика: аналогичные клинические симптомы могут наблюдаться при бактериальных и грибковых заболеваниях, травмах, приеме цитостатических медикаментозных препаратов, синдроме Стивенса-Джонсона. Лечение Общее(противогерпетические препараты- ацикловир, интероферон,антиоксиданты-витамин е и с,тгипосенсибилизирующие препараты – кларитин,зодак) Местное (антисептич обработка – фурациллин 1/5000,хлоргекседин, миримистин, протеолитические ферменты – трипсин, химотрипсин, противовирусные препараты – оксолиновая мазь, мазь ацикловир) Опоясывающий лишай Возбудителем является герпевирус 3 типа – Varicella-zoste Клиника. Общие симптомы: лихорадка, недомогание, головная боль, парестезии и сильная боль по ходу пораженного нерва, имитирующая пульпит. Боль может сохраняться и после исчезновения высыпаний. Через 1-5 дней после появления болей возникают проявления на слизистой оболочки полости рта: одностороннее поражение в виде эритемы и везикул, напоминающее гроздь винограда. Везикулы вскрываются, образуя болезненные эрозии с фестончатыми очертаниями, окаймленные венчиком гиперемии. Осложнения: постгерпетическая невралгия, остеомиелит. Риск развития выше у пожилых пациентов, у пациентов с иммунодефицитами. Дифференциальный диагноз: 1. острый герпетический гингивостоматит. 2. некротический гингивостоматит. 3. ветряная оспа. 4. аллергический стоматит. 5. многоформная экссудативная эритема. Лечение. Больные должны быть изолированы и находиться на постельном режиме в течение недели. Больные с иммунодефицитом должны быть госпитализированы. 1. Противовирусные препараты: валацикловир, фамцикловир по1 г 3 р/сут и 500 мг 3 р/сут в течение 7 дней. Можно использовать ацикловир по 800 мг 5 р/сут в течение 7-10 дней. 2. Обезболивающие (баралгин, пенталгин), салицилаты. 3.Витамины В1 и В12, ганглерон для профилактики постгерпетических невралгий. 4. Интерферон, дезоксирибонуклеаза. 5. Местное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение как при простом герпесе ВИЧ  11 билет Дифференциально-диагностические признаки заболеваний пародонта , как проявление общей патологии.патоморфологический механизм развития пародонтита. Патогенез заболеваний пародонта: Микроорганизмы зубной бляшки (камня), токсины микроорганизмов → повреждение клеток эпителия десны → скопление лейкоцитов в области повреждения → выброс биологически активных веществ, лизосомальных ферментов → нарушение проницаемости эпителия, повышение проницаемости капилляров → развивается воспалительная реакция в пародонте → усиленное отложение зубного камня → усиление воспаления → дегенеративные изменения в поверхностных слоях пародонта →разрушение зубодесневого соединения → врастание эпителия вдоль зуба→ образование пародонтального кармана → отложение подцесневого зубного камня → преобладание анаэробной микрофлоры →усиление воспаления → выработка лизосомальных ферментов и биологически активных веществ → деструктивные изменения в тканях пародонта → сенсибилизация организма → снижение местного и общего иммунитета → поддержание воспалительной реакции в тканях пародонта Остальное в 12 билете Заболевания губ Эксфолиативный хейлит — локализуется на губах в виде ленты , идущей от угла до угла рта, состоящей из корок серовато-желтого цвета, различных размеров, при снятии которых обнажается ярко-красная, гладкая чуть влажная поверхность губы. Часть красной каймы губ , прилегающая к коже остается не пораженной. Больные жалуются на болезненность губ, особенно при смыкании. Грандулярный хейлит — это заболевание, при котором наблюдается врожденная или приобретенная гиперфункция, гиперплазия или гетеротопия слюнных желез на границе красной каймы губ. Характерным признаком является расширение протоков слюнных желез и постоянное слюнообразование приводящее к воспалению и присоединению вторичной инфекции. Контактный хейлит возникает чаще при нанесении косметических средств, проявляется покраснением, шелушением. Хейлит метеорологический развивается под влиянием неблагоприятных метеорологических факторов (ветер, мороз, запыленность и др.). Чаще поражается нижняя губа; на ней появляются застойная гиперемия, шелушение, небольшая инфильтрация. Актинический хейлит возникает при фотосенсибилизации, проявляется в виде шелушения или появлением мокнущих поверхностей и тесно связан с солнечным облучением. Хейлит аброзивный прекарнкрозный Манганотти — является облигатным предраком нижней губы. Наблюдается у мужчин пожилого возраста. Способствуют травматические факторы, очаги инфекции полости рта, предшествующий метеорологический хейлит. Характеризуется образованием упорно сохраняющихся одного или двух эрозивных участков ярко-красного цвета, с гладкой поверхностью, расположенных на слегка воспаленном основании. Атопический хейлит характеризуется покраснением, шелушением. Захватывает не всю красную кайму губ, а лишь наружную половину, которая граничит с кожей. При обострении заболевания может появиться отечность, множество экскориаций, геморрагических корок, сопровождаются болезненностью, зудом ,что заставляет облизывать губы и тем самым усугублять патологический процесс. 12 билет Методы диагностики заболеваний пародонта. Индексная оценка заболеваний пародонта. Функциональная диагностика. Рентген диагностика. Сбор анамнеза, осмотр, Клинические методы обследования. Из специальных методов исследования применяют пробу Шиллера—Писарева, рентгенологическое, капиллярно-микроскопическое, функциональные методы исследования, определение специальных индексов. Проба Шиллера—Писарева относится к методам прижизненной окраски гликогена десны, содержание которого увеличивается при ее хроническом воспалении. Определение стойкости капилляров десны (по Кулаженко) основано на принципе учета времени, в течение которого на ней образуются гематомы. Используют вакуумный наконечник давление - 720—740 мм рт. ст. Стерильный наконечник прикладывают к десне и снимают зажим с резинового шланга, в результате чего наконечник присасывается к десне. Время, в течение которого возникают гематомы, свидетельствует о степени стойкости капилляров десны. В норме во фронтальном отделе челюстей гематомы образуются за 50—60 с, в других отделах — за более продолжительное время. Вакуумные диагностические гематомы дают терапевтический эффект, поддерживая ферментативную активность и стимулируя регенерацию тканей в области патологического очага Панорамная увеличенная рентгенография и ортопантомография позволяют более объективно оценивать состояние костной ткани альвеолярных отростков челюстей при заболеваниях пародонта, чем метод внутриротовой рентгенографии. При пародонтите на рентгенограмме отмечаются воспалительные изменения (резорбция) костной ткани. Они начинаются с поражения кортикальных пластинок и, прогрессируя, сопровождаются нарушением губчатой кости, нередко с образованием костных карманов. Пародонтоз характеризуется появлением на рентгенограмме склеротических изменений костной ткани челюстей; высота межальвеолярных перегородок может быть равномерно снижена Оценка подвижности по Е. Е. Платонову (1951) позволяет судить о степени поражения пародонта. При I степени подвижность по отношению к коронке соседнего зуба в щечно-язычном (небном) или губно-язычном (небном) направлениях не более чем 1 мм; при II степени — более чем 1 мм в тех же направлениях, появляется также подвижность в небно-дистальном направлении; при III степени зуб подвижен во всех направлениях; он может наклоняться в сторону отсутствующего соседнего и т. Д Измерение глубины кармана с помощью специального градуированного зонда Бактериоцитологические методы изучения микрофлоры десневых карманов приемлемы для условий пародонтологических кабинетов или отделений, возможны также цитологическое исследование и определение миграции лейкоцитов по методу Ясиновского в процессе и после лечения. Миграция нейтрофильных лейкоцитов через слизистую оболочку рта свидетельствует об их участии в процессе фагоцитоза. Материал для мазков-отпечатков при цитологическом исследовании берут с помощью резиновых полосок. Для общего обзора используется окраска по методу Гимзы-Романоского, для выявления распределения нуклеиновых кислот, гликогена необходимы специальные методики, например по Браше и Мак-Манусу. Для изучения распространенности и интенсивности поражения тканей пародонта в настоящее время широко используют пародонтальный индекс (PI), разработанный R. Russel (1956). Состояние пародонта у каждого зуба оценивают по шкале от 0 до 8, принимая во внимание степень воспаления десны, подвижность зуба, глубину пародонталь-ного кармана. Состояние тканей пародонта можно учитывать также с помощью папиллярно-маргияальяо-альвеоляряого индекса (РМА). Индекс РМА может быть использован только для изучения начальных изменений в пародонте; именно поэтому его называют индексом гингивита. Упрощенный гигиенический индекс OHI-s (Greene, Vermillion, 1969) предусматривает изучение зубного налета в области б рядом стоящих зубов или по 1—2 из разных групп (моляры и премоляры, резцы) нижней и верхней челюстей с вестибулярной и оральной поверхностей. Мягкий зубной налет выявляется зондом. Функциональные методы исследования находят все более широкое применение в пародонтологии. Для выявления функциональных и структурных изменений в системе кровоснабжения пародонта наиболее часто проводят реопаро-донтографию. Метод основан на измерении электрического сопротивления исследуемых тканей, обусловленного пульсовой динамикой их кровенаполнения в результате сердечной деятельности. Данные позволяют определять состояние артериального и венозного отделов сосудистого русла на основании анализа графического изображения периферической гемодинамики. Графическая регистрация пульсовых колебаний электрического сопротивления тканей пародонта — реопародонтограмма — имеет качественные и количественные характеристики. Качественные критерии включают визуальную характеристику формы кривой, наличие и место расположения дикроты, дополнительных волн и позволяют диагностировать функциональные изменения тонического напряжения сосудистой стенки (вазоконстрикция, вазоди-латация). Количественный анализ дает возможность определить амплитудно-временные параметры реографической кривой. К ним относятся: реографический индекс (РИ), показатель тонуса сосудов (ПТС), индекс периферического сопротивления (ИПС), индекс эластичности (ИЭ). Реопаро-донтография может быть использована как для диагностики заболеваний пародонта, так и для контроля эффективности лечебных мероприятий. Для дифференциации функциональных изменений сосудов пародонта проводят функциональные пробы с никотиновой кислотой, нитроглицерином, температурными раздражителями. Изучение регионарного кровообращения тканей пародонта можно проводить также методом фотоплетизмографии. Отличие его от реографии состоит в том, что при прохождении через ткани пародонта светового потока регистрируются пульсовые колебания их оптической плотности — фотопле-тизмограмма (ФПГ). Функциональное состояние микроциркуляторного русла пародонта можно исследовать с помощью метода биомикроскопии. В последние годы в пародонтологии довольно широко применяется метод полярографии — исследование уровня напряжения кислорода в ткани. В настоящее время для изучения микроциркуляций применяется лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ). Для исследования функционального состояния костной ткани может быть использован метод эхоостеометрии. Он основан на измерении звукопроводимости костной ткани, которая зависит от ее плотности При необходимости следует прибегать к общеклиническим методам исследования (анализ крови, мочи, глюкозури-ческий профиль, УЗИ и др.) и обследованию у специалистов (гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, терапевт и др.). Аномалии заболеваний языка Глоссит — патологическое состояние тканей языка воспалительного характера, представляющее собой чаще симптом общего заболевания организма, классификация Е.В.Боровского и Н.Ф.Данилевского [1991]: - десквамативный глоссит (географический язык); - хроническая гиперплазия нитевидных сосочков языка (черный волосатый язык); - ромбовидный глоссит; - складчатый язык (скротальный язык). При осмотре необходимо обращать внимание на форму языка, складчатость, цвет слизистой оболочки, влажность, подвижность, эластичность языка, его размеры, состояние сосочков языка, их количество, степень выраженности, цвет, локализацию и размеры сосочков, характер налета, его цвет и локализацию, наличие патологических элементов. Десквамативный глоссит — воспалительно-дистрофическое заболевание собственно слизистой оболочки языка. Десквамативный глоссит обычно не сопровождается жалобами, иногда могут быть ощущения легкого покалывания. Клинически процесс начинается с появления на каком-либо участке языка небольшой зоны беловато-серого цвета, что обусловлено постепенным отторжением поверхностных слоев эпителия. Вскоре эпителий полностью отторгается, обнажается ярко-красного цвета подлежащая ткань, участок десквамации окружен серым ободком из нитевидных сосочков, покрытых неотторгнувшимися слоями эпителия. В центральной зоне нитевидные сосочки полностью атрофированы, грибовидные сосочки сохраняются. Постепенно на периферии участка происходит дальнейшее отслоение, а центральная зона начинает покрываться регенерирующим слоем эпителия, процесс распространяется на значительной поверхности языка Поверхностная форма. Ей свойственно появление четко ограниченных ярко-красных полос и пятен, пятна окружены слизистой нормальной окраски, при слущивании эпителия поверхность языка становится гладкой, блестящей, субъективно больные отмечают зуд и жжение языка. 2. Гиперпластическая форма. Происходит очаговое уплотнение нитевидных сосочков языка, в зоне их гипертрофии - очаги белого, желтого, серого цветов. 3. Лихеноидная форма. Наблюдаются участки десквамации эпителия различных очертаний и величин, на которых увеличены грибовидные сосочки; Дифференциальная диагностика. Десквамативный глоссит дифференцируют: с вторичным рецидивным сифилисом, с типичной формой красного плоского лишая, с плоской формой лейкоплакии, с недостаточностью витамина В12 болезнью Аддисона— Бирмера, Лечение: Санация полости рта, профессиональная гигиена полости рта. Десенсибилизирующая терапия: тавегил, пипольфен, супрастин, фенкарол. При появлении чувства жжения — ирригации и ротовые ванночки с раствором цитраля (25—30 капель 1% спиртового раствора цитраля на полстакана воды). Аппликация с кератопластиками: витамин А в масле, масло шиповника, каротолин, солкосерил дентальная адгезивная паста, мундизал гель в виде аппликаций 3—5 раз в день, по 20 мин. Хроническую гиперплазию нитевидных сосочков (черный волосатый язык) — изменение языка, выражающееся в разрастании и ороговении нитевидных сосочков средней и задней третей языка. Клиническая картина. На спинке языка впереди слепого отверстия нитевидные сосочки удлиняются до 2—3 мм, утолщаются за счет отсутствия слущивания ороговевших клеток, приобретают цвет от слабо-коричневого до черного. Измененный участок обычно имеет овальную (реже треугольную) форму и располагается по средней линии.. Предполагают, что пигмент образуется из соединений железа, находящегося в пище; на окраску сосочков может оказывать влияние и микрофлора (хромогенные грибы и другие виды) Д.диагностика: от изменений языка при аддисоновой болезни, от измененного языка при пигментно-папиллярной дистрофии Лечение: Профессиональная гигиена и санация полости рта, десенсибилизирующие средства (фенкарол, тавегил, супрастин, глюконат кальция), Применение кератолитических средств: смазывать язык 3—5% раствором резорцина 2—3 раза в день, 5—10% раствором салицилового спирта. Эффективна криодеструкция — орошение разросшихся сосочков жидким азотом 15—30 с, что приводит к отторжению гиперплазированных сосочков. Аппликации кератопластиков (масло шиповника, витамин А либо Е в масле, облепиховое масло, КФ, мазь Унна и пр.) по 20 мин, 3—4 раза в день. Ромбовидный глоссит — это хронический воспалительный процесс слизистой оболочки языка, лишенного сосочков. По средней линии языка впереди желобоватых сосочков обнаруживается очаг ромбовидной или овальной формы шириной 0,5—2 см, длиной 1,5—5 см; очаг единичный (очень редко их 2—3), расположен вдоль средней линии языка. Различают три формы: - гладкую (или плоскую); - бугристую (или бугорковую); - папилломатозную (или гиперпластическую). Ромбовидный глоссит при дифференциальной диагностике отличают от кандидоза; плоскую форму — от глосситов другой этиологии (десквамативного глоссита, авитаминоза). Бугристую и папилломатозную формы дифференцируют со злокачественными новообразования-ми, специфическими воспалительными процессами (туберкулез, сифилис); диагноз ставят на основании данных осмотра, бактериологичекого и при необходимости гистологического исследований. Лечение: Санация и профессиональная гигиена полости рта. Складчатый (скротальный) язык обычно является следствием аномалии развития и обнаруживается в раннем возрасте. Складчатость часто сопровождается умеренным увеличением всего языка — макроглоссией. Характерно наличие многочисленных борозд на его поверхности Диагностика: Складчатый язык может быть одним из симптомов синдрома Мелькерссона—Розенталя, со склерозирующим глосситом, возникающим при третичном сифилисе. Лечение. Специального лечения при складчатом языке не требуется. Рекомендуют санацию и соблюдение гигиены ротовой полости для профилактики осложнений 18 билет. Хронический пульпиты K04 Болезни пульпы и периапикальных тканей K04.0 Пульпит Хронический пульпит: 1) фиброзный; 2) гангренозный; 3) гипертрофический.  Дифференциальный диагноз хронического пульпита. Хронический простой (фиброзный) пульпит необходимо дифференцировать с глубоким кариесом, с хроническим гангренозным пульпитом. Хронический гангренозный пульпит необходимо дифференцировать с хроническим простым пульпитом и с хроническим верхушечным периодонтитом. Хронический гипертрофический пульпит необходимо дифференцировать с разрастанием десневого сосочка и с разросшимися грануляциями при перфорации дна полости зуба. Методы лечения хронического пульпита:  Лечение: обезболивание, изоляция зуба коффердамом, препарирование кариозной полости, вскрытие и раскрытие полости зуба, ампутация, медикаментозная обработка, расширение устьев корневых каналов, экстирпация корневой пульпы и определение рабочей длины, инструментальная, химическая и медикаментозная обработка корневых каналов, пломбирование каналов, рентгенконтроль 2. проявление в полости рта заболеваний жкт Изменения в полости рта при хроническом гастрите зависят от состояния секрето- и кислотообразующей функции желудка. Повышение кислотности желудочного сока часто сопровождается усилением саливации, гипертрофией сосочков языка, бледностью и отечностью слизистой оболочки полости рта, катаральным гингивитом. При сниженной кислотности язык обложен, сосочки сглажены, характерны: гипосаливация, сухость губ, ангулярный хейлит. с хроническим гастродуоденитом жалуются на неприятный запах изо рта, привкус кислого, горечь, жжение, сухость, высыпания на губах и в полости рта. Привкус во рту связан с патологией замыкательных (клапанных) структур верхнего отдела пищеварительного тракта. с хроническим гастродуоденитом чаще болеют рецидивирующими формами стоматита, герпетическим поражением губ, различными формами хейлита, гингивитом. Сухость, шелушение, гиперемия красной каймы губ отмечаются у 53-70 % больных Наиболее характерными изменениями слизистой оболочки полости рта с хроническим гастродуоденитом являются отечность, петехии, усиление сосудистого рисунка слизистой оболочки (78-96 % детей). Для подавляющего большинства еще характерна обложенность языка вследствие гиперкератоза нитевидных сосочков, что является проявлением расстройства трофики тканей полости рта, гиперемия и отечность языка (69-84 %), гипертрофия грибовидных и листовидных сосочков (44-64 %), часто встречаются участки десквамации эпителия («географический язык»). В полости рта при язвенной болезни повышается температурная и тактильная чувствительность, увеличивается степень гидрофилии мягких тканей. Характерна обильная обложенность, гиперемия и отечность языка, налеты желто-коричневого цвета, гипертрофия грибовидных и листовидных сосочков, часто встречаются участки десквамации эпителия, встречается так называемый «волосатый» язык, катаральный стоматит и простой маргинальный гингивит. В полости рта с хр. Холецестит отмечается высокая интенсивность кариеса зубов, преобладают декомпенсированные его формы и атипичная локализация кариозного процесса, поражаются кариесиммунные зоны, развивается генерализованный процесс, приводящий к быстрому разрушению. Характерна высокая частота гингивита и катарального стоматита, отмечается складчатость и увеличение размеров языка вследствие стойкого отека. В полости рта с хр.панкреатитом обильная саливация, сухость губ, ангулярный хейлит, высокая интенсивность кариеса зубов, преобладают декомпенсированные и осложненные его формы, атипичная локализация кариозного процесса. 20 билет Эндодонтия В понятие эндодонт входит комплекс тканей зуба: пульпа, прилегающий к ней дентин и периодонт. Эндодонтия – это наука об анатомии, патологи и методах лечения полости зуба и корневых каналов. Факультативные предраки. Лейкоплакия, папилома, хронические язвы и пострентгеновский стоматит Лейкоплакия – предраковое заболевание, представляет собой ороговение слизистой оболочки полости рта или красной каймы губ, сопровождающееся воспалением, возникающее, как правило, в ответ на хроническое экзогенное раздражение. Клинические симптомы лейкоплакии зависят от формы заболевания, предрасполагающего фактора, локализации. Лейкоплакия начинается с небольшого воспаления ограниченного участка слизистой оболочки. При плоской форме лейкоплакии на слизистой оболочке появляется белесоватое (серовато-белое) пятно или несколько пятен с четкими границами на красном основании, иногда определяется прерывистая белая линия, звездочки или ограниченные тяжи, напоминающие папиросную бумагу. Сероватобелая или белая как бы налепленная пленка при поскабливании не снимается. Субъективные ощущения отсутствуют, иногда выражено чувство жжения во рту. Веррукозная форма лейкоплакии часто развивается на фоне имеющейся плоской лейкоплакии. При этом пораженный участок – бляшка – выступает над окружающей слизистой оболочкой, имеет неправильную форму, шероховатую поверхность, четкие границы. При бородавчатой форме пораженный участок в виде бугристого образования или бородавчатых разрастаний. Цвет более интенсивный – от молочно-белого до соломенно-желтого. При пальпации определяется небольшое уплотнение, в складку слизистая оболочка не собирается. Субъективные ощущения отсутствуют или пациенты жалуются на жжение, постоянную сухость во рту, неловкость при разговоре из-за шероховатости слизистой оболочки. Эрозивная форма лейкоплакии возникает на фоне плоской или веррукозной лейкоплакии. При этом отмечается небольшая эрозия или несколько эрозий размерами 2–3 мм, иногда может быть кровоточивость. Дифференциальный диагноз: красный плоский лишай, красная волчанка, сифилитические папулы, кандидоз, мягкая лейкоплакия, болезнь Боуэна Основной метод лечения лейкоплакии – хирургическое удаление очага поражения при всех формах. При веррукозной и форме лейкоплакии необходимо хирургическое иссечение сочетать с включением противовирусных препаратов как общего, так и местного действия. Папиллома Округлое образование, возвышающееся над поверхностью губы, может ороговевать, приобретая серый цвет Чаще подвижное, на ножке или на широком основании, с гладкой или морщинистой поверхностью. На губе занимает пограничное положение между красной каймой и слизистой оболочкой или расположено только на слизистой оболочке Хроническая язва Лучевой стоматит Постлучевые изменения появляются на 5–7й день после облучения в виде интенсивной гиперемии на слизистой оболочке полости рта или красной кайме губ с образованием пузырей. Они быстро лопаются, образуя эрозии с фибринозным налетом. После их заживления остается стойкая атрофия с изменением цвета ткани. Красная кайма губ и слизистая оболочка полости рта приобретают пестрый вид: на фоне атрофии участки пигментации чередуются с участками депигментации, сквозь измененную ткань просвечивают телеангиэктазии. На красной кайме губ и слизистой оболочке полости рта могут образовываться глубокие язвы с неровными, подрытыми краями и сальным дном. Лечение: местное применение аппликаций кератопластических веществ, бальзама Шестаковского, мазей с кортикостероидами, антибиотиками, 0,5-1 % раствора хлорофилла. Бородавчатые, гиперкератотические изменения, длительно существующие язвы рекомендуется хирургически удалять. 19 билет К04.5 Хронический апикальный периодонтит Хронический верхушечный периодонтит: а) фиброзный; б) гранулирующий; в) гранулематозный Хронический фиброзный периодонтит.- лицо симметричное, коронка изменена в цвете, имеет сероватый оттенок, глубокая кариозная полость, сообщается с полостью зуба. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня бледнорозовая Хронический гранулирующий периодонтит. лицо симметричное, коронка изменена в цвете, имеет сероватый оттенок, глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня бледнорозовая. На десне может выявляться свищ с гнойным отделяемым , либо рубец от него. Хронический гранулематозный периодонтит лицо симметричное, коронка изменена в цвете, имеет сероватый оттенок, глубокая кариозная полость, сообщающаяся с полостью зуба. Слизистая оболочка в проекции верхушки корня бледно- розового цвета. Хронические формы периодонтита дифференцируем: - между собой, - с хроническим гангренозным пульпитом, - со средним кариесом, - с глубоким медленнопрогрессирующим кариесом. Хронический периодонтит в стадии обострения дифференцируем с острым периодонтитом в фазе экссудации, периоститом и острым остеомиелитом.  2 вопрос в 11 билете 1 вопрос 17 билет Некариозные поражения после прорезывания Пигментация зубов и налёты – возникают в результате воздействия различных веществ (содержащихся в некоторой пище, медикаментах, сигаретах и др.), а также нарушения правил гигиены полости рта. Эрозия зубов – заболевание, характеризующееся прогрессирующей убылью зубных тканей (эмали и дентина) неправильной округлой формы. По выраженности симптомов принято выделять 3 степени эрозии: I степень – начальная, характеризуется поражением поверхностных слоёв эмали, её помутнением, потерей блеска, что говорит о нарушении минерализации; II степень – средняя, поражается вся толща эмали; III степень – глубокая, поражается вся толща эмали и глубокие слои дентина. На II и III стадиях появляются округлые дефекты эмали, которые постепенно расширяются и углубляются. Поражённые зубы особо чувствительны к внешним раздражителям (холодное, горячее, кислое, сладкое и т.д.). На I стадии развитие эрозии можно остановить при помощи минерализации тканей зуба путём электрофореза кальция. Лечение II и III степеней эрозии, при наличии значительной площади поражения, производится путём пломбировании или протезировании зубов. екроз твёрдых тканей зубов – тяжёлое заболевание, характеризующееся омертвением зубных тканей из-за воздействия различных химических веществ, заболеваний эндокринной или центральной нервной системы, а также других причин. Нередко приводит к полной потере зуба. Некроз начинается с потери блеска эмали, появления меловидных, а затем тёмно-коричневых пятен. Также пигментируется дентин, эмаль становится хрупкой. Появляются боли от химических, механических, температурных раздражителей. Помимо этого, при некрозе присутствуют некоторые, характерные для кариозных поражений, признаки. Так, наблюдаются выраженные подповерхностные изменения при сохранном наружном слое эмали. Считается, что данные симптомы проявляются на фоне нарушения или перестройки функций щитовидной и половых желёз. Некроз необходимо отличать от эрозии. Так, для эрозии характерно наличие блестящей, твёрдой поверхности, а при некрозе имеются участки размягчения. При лечении эти участки препарируют и пломбируют полости. Также при лечении некроза обязательно устраняют симптомы повышенной чувствительности твёрдых тканей. Для этой цели используют растворы глюконата кальция и фторида натрия. При некрозе в полости рта формируется среда, благоприятная для возникновения кариеса. Для её устранения следует потреблять меньше углеводов, правильно и регулярно чистить зубы. Травмы зубов – вывих, ушиб или перелом зубов в результате удара, повышенной нагрузки при жевании и т.п. Данные дефекты встречаются достаточно редко по сравнению с другими заболеваниями, однако требуют не меньшего внимания. Травматические повреждения бывают двух видов: острые и хронические. Острая травма возникает вследствие одномоментной нагрузки высокой интенсивности на зуб – случайное падение, удар и др.. Острые травмы подразделяются на: Ушиб зуба, с повреждением сосудистого пучка или без; Вывих зуба – характеризуется смещением зуба в лунке, вплоть до его полного выпадения, может сопровождаться повреждением дёсен; Перелом может проходить по различным линиям. Перелом коронки или шейки зуба виден сразу, однако перелом корня можно определить только с помощью рентгенограммы; Комбинированная травма – характеризуется сочетанием нескольких типов травм зубов; Травма зачатка зуба, возможна при повреждениях молочных зубов. Гиперестезия зубов – повышенная чувствительность зубов к механическому, химическому или температурному воздействию, часто наблюдающаяся при нарушениях структуры твёрдых тканей зуба. Может возникать при эрозии, патологической стираемости, поражениях пародонта, клиновидном дефекте и т.д. Главное проявление гиперестезии – болезненность, при воздействии различных раздражителей. Можно выделить три степени гиперстезии: Для первой степени характерна чувствительность к температурным раздражителям (горячее, холодное); Вторая степень характеризуется чувствительностью также и к химическим воздействиям (кислое, сладкое, солёное); При третьей степени болезненные ощущения возникают на температурные, химические, а также механические раздражители. Неприятные ощущения иногда могут проявляться даже при простой чистке зубов. Прояление Эндокринных заболеваний в полости рта. 9 билет 1 вопрос 16 билет Пломбировочные материалы 2 билет 1 вопрос Заболевания крови в полости рта 7 билет |