Httpallbest ru

Скачать 1.23 Mb. Скачать 1.23 Mb.

|

|

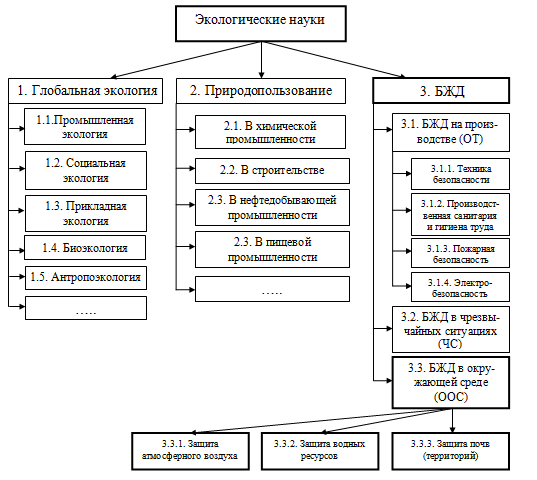

Размещено на http://allbest.ru экологический загрязнение почва водный Роль и место охраны окружающей среды в системе экологических наук В современной системе экологических наук выделяют следующие направления (рис. 1):  Рис. 1. Система экологических наук 1 – экология (наука о взаимоотношениях любого объекта с окружающей его средой, ее цель – оценить качество компонентов окружающей среды – атмосферного воздуха, воды и почвы); 2 – природопользование (наука, исследующая воздействие и изменение объектов окружающей среды различными отраслями народного хозяйства, общие принципы рационального использования природных ресурсов человеческим обществом и разрабатывающая меры по их сохранению); 3 – безопасность жизнедеятельности БЖД (наука, изучающая общие проблемы опасностей, угрожающих человеку, обществу, государству, всему миру, и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них). В зависимости от сферы воздействия негативных факторов БЖД подразделяют на:

Таким образом, БЖД – наука, которая изучает проблемы безопасности пребывания человека в окружающей среде, во время трудовой деятельности, в быту, на отдыхе и т.д. Целью науки является выявления и идентификации вредных и опасных факторов, изучение их влияния на человека и окружающую среду, а также разработка мероприятий и способов защиты людей, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера. Предметом изучения БЖД является система «человек – производство – окружающая среда». Проблема взаимодействия человека с окружающей средой возникла с появлением человека на Земле. Начиная с середины 20 века, быстрый рост антропогенного воздействия человека на природу создал реальную опасность процессам, которые могут сделать окружающую среду непригодной для дальнейшего развития цивилизации и создадут реальную угрозу жизнедеятельности человека. Охрана окружающей среды складывается из:

2. Основные понятия и определения в области охраны окружающей среды Охрана окружающей среды (ООС) – это комплекс международных, государственных и региональных, административно-хозяйственных, политических и общественных мероприятий по обеспечению физических, химических, биологических параметров функционирования природных систем в пределах, необходимых для здоровья и благосостояния человека. Под охраной окружающей среды понимают также совокупность международных, государственных и региональных правовых актов, инструкций и стандартов, доводящих общие юридические требования до каждого конкретного загрязнителя и обеспечивающих его заинтересованность в выполнении этих требований, конкретных природоохранных мероприятий по претворению в жизнь этих требований. Только если все эти составные части соответствуют друг другу по содержанию и темпам развития, т. е. складываются в единую систему охраны окружающей среды, можно рассчитывать па успех. При рассмотрении различных вопросов охраны окружающей среды используют следующие основные понятия. Окружающая среда – всё, что окружает человека, включая природную среду, искусственно созданные человеком материальные компоненты, явления и процессы, а также социально-экономические компоненты в их историческом развитии. Природная среда – часть окружающей среды, включающая существующие на Земле и в ее окружении естественные материальные тела, физические, химические и биологические явления и процессы. Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:

3. Факторы загрязнения окружающей среды: классификация, основные свойства и особенности Загрязнение окружающей среды – любое внесение в экологическую систему несвойственных ей живых или неживых компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии. Загрязнение окружающей среды можно классифицировать по нескольким признакам:

а) газообразные загрязняющие вещества (оксиды углерода СО и СО2, оксиды азота NOx, диоксид серы SO2, соединения хлора, фтора и прочие); б) твердые частицы (различные виды пыли); в) жидкие загрязняющие вещества;

а) тепловое, возникающее в результате повышения температуры окружающей среды, в первую очередь атмосферы; б) световое, происходящее при ухудшении естественной освещенности местности под воздействием искусственных источников света; в) акустическое, являющееся следствием возникновения антропогенных шумов и вибрации; г) электромагнитное, вызванное изменением электромагнитных свойств среды от линий электропередач, радиотелевидения, работы некоторых промышленных установок; д) радиоактивное, связанное с повышением уровня поступления радиоактивных веществ в атмосферу;

Существуют также классификации по агрегатному состоянию загрязнителей, по воздействию загрязнителей на человека, животных, растения. Но ни одна классификация не может быть использована в чистом виде, так как одни факторы накладываются на другие, свойства в разных ситуациях проявляются различно, поэтому классификации обычно применяют в комбинированном виде. Загрязнителем может быть любой физический агент, химическое вещество или биологический вид (в основном микроорганизмы), попадающие в окружающую среду или образующиеся в ней в количествах выше естественных. 4.Правовые основы охраны окружающей среды Экологическое право – совокупность эколого-правовых норм (правил поведения), регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью охраны окружающей среды, предупреждения вредных экологических последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей человека среды. Соблюдение правил (норм), в том числе экологических, обеспечивается государством в принудительном порядке. Источниками экологического права, образующими экологическое законодательство Российской Федерации, являются следующие правовые документы: I. Конституция Российской Федерации (1993 г.) провозглашает права граждан на землю и другие природные ресурсы, на благоприятную окружающую среду (экологическую безопасность), на возмещение ущерба, причиненного его здоровью, на участие в экологических организациях и общественных движениях, на получение информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране. Одновременно Конституция РФ устанавливает обязанности граждан соблюдать требования природоохранного законодательства, принимать участие в охране окружающей среды, повышать уровень знаний о природе и экологическую культуру. Конституция РФ также определяет организационные и контрольные функции высших и местных органов власти по рациональному использованию и охране природных ресурсов. II. Законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в области охраны окружающей среды. 1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.) лежит в основе природоохранного законодательства РФ и определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Закон включает 16 глав:

2. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» (1995 г.) регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан РФ на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и предусматривает в этой части реализацию конституционного права субъектов РФ на ведение вопросов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 3. Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.) устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха. Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Важнейшими общими мероприятиями охраны воздушного бассейна названы установление нормативов ПДК и ПДВ, а также платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. 4. Закон РФ «О радиационной безопасности населения» (1995 г.) определяет правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения в целях охраны его здоровья, устанавливает перечень мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, разграничивает полномочия РФ и субъектов РФ в области обеспечения радиационной безопасности. Декларирует право граждан на радиационную безопасность и на получение объективной информации о радиационной обстановке. 5. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» (1998 г.) определяет основные принципы государственной политики в сфере управления отходами, направленной на создание системы управления отходами, внедрения ресурсосберегающих технологий, максимально возможного вовлечения отходов в хозяйственный оборот, вводит институт права собственности на отходы. Однако отсутствие законодательно закрепленных экономических механизмов, стимулов, большое количество локальных актов, в основном касающихся учета и контроля в сфере обращения с отходами, не позволяет обеспечить реализацию норм и принципов указанного закона. 6. |